По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

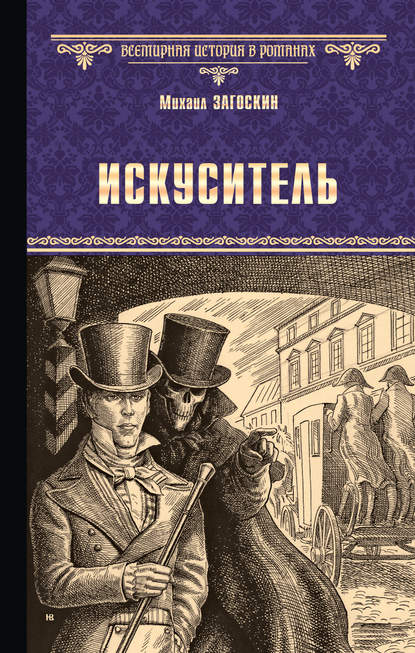

Искуситель

Год написания книги

1838

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ну-ка еще!

– Дурак, с которым я и слов терять не хочу! – сказал приезжий, повернув в боковую аллею.

– Ага! – закричал ему вдогонку вишневый фрак. – То-то же!.. Видишь, прыткий какой! Надел очки да фрак с цельной спинкой, так и думает… Нет, брат, у нас не много выторгуешь!

Из беседки выбежал молодой человек, в белых лайковых перчатках и, как теперь помню, в атласной жилетке gris de lin amour sans fin[48 - Серого льна под названием «любовь до гроба» (фр.).] с розовой шалью и перламутровыми пуговками, он подошел к вишневому фраку и спросил вполголоса:

– Ну, что?

– Да так, ничего! Отделал порядком!

– В самом деле? Как же ты это?..

– А так! Догнал его, остановил…

– Ну!

– Да вдруг, не с того слова: «Государь мой, вы меня обидели!»

– Нет?..

– Видит Бог, так! Он извиняться: «Я, – говорит, – нечаянно». А я говорю: «Знать этого не хочу!» Вот он было и расхорохорился – да нет! шутишь! Не на того напал! Он слово, а я два!

– Неужели?

– Как бог свят!.. «Чего же вы хотите? Что вам угодно?» А я ему тотчас: «Не позволю у себя на носу играть!» – да и пошел, и пошел!

– А он-то что?

– Да что, зафинтил, заегозил – и туда и сюда, а я-то себе так и режу!

– Ай да молодец!

– Уж он вертелся, вертелся! Видит, что дело-то плохо, ругнул меня, да и давай бог ноги!

– Подлец!.. Послушай! Ты сделал свое дело, а мы сделаем свое. Я уж со всеми переговорил: Пыхтеев, Бурсаков, Антон Антоныч, Алексей Фурсиков, Гриша – все согласились, когда этот московский франт станет танцевать, не вертеться с его дамою.

– Славно, братец, славно!

– Мы поубавим его спеси!

– Да, да! Прошколим его порядком!

– Пойдем же скорее!.. Надобно подговорить Егора Семеновича – он на это молодец: первый начнет!

Эти господа пошли в беседку, и я также из любопытства отправился вслед за ними. В полминуты весть об этом бальном заговоре разлилась по всему обществу. Барыня в лиловом чепце так и бегала из одного конца залы в другой.

– Слышали ли вы, матушка Марья Тихоновна, – сказала она пожилой даме, которая сидела у самых дверей беседки, – знаете ли, что затеяла наша молодежь?

– А что такое, мать моя?

– Сговорились осрамить этого приезжего московского кавалера и сделать ему публичный афронт.

– Что ты, мать моя?

– Да, Марья Тихоновна! Хотят совсем его оконфузить: как он станет танцевать, никто не будет вертеться с его дамою.

– Что ты говоришь? Ах, батюшки мои! Ну да если он подымет мою Сонюшку? За что ж ей такая обида?

– Не велите ей ходить с ним.

– Эх, мать моя, что ты? Долго ли до истории? Он же, проклятый, смотрит таким сорванцом… Ох, этот Григорий Иванович! Назовет бог знает кого!..

Тут подошло еще несколько маменек и тетушек:

– Изволили слышать?.. – Да, да, слышала!.. Скажите пожалуйста!.. И охота им! Да что он такое сделал?.. Два раза обошел в танцах Прасковью Минишну Костоломову… Ах боже мой! Какая дерзость… Уж эти приезжие!.. Вечно от них истории! Такие наглецы!..

– Не все, Мавра Степановна…

– Ну, хороши все, матушка!.. Хоть этот: я уронила платок – мимо прошел, а нет чтоб поднять – мужик!.. Ко мне чуть-чуть не сел на колени – грубиян!.. На всех смотрит в очки – невежа!.. Вот он!.. Вот он!.. Каков?.. Посмотрите, расхаживает, как ни в чем не бывало! Да, да, как будто бы не его дело!.. Какой наглец!.. Ништо ему!.. Пускай проучат!..

Авдотья Михайловна, которая ужасно боялась всяких историй, очень перетревожилась, когда до нее дошла весть об этом заговоре, она шепнула слова два Ивану Степановичу на ухо, и мы тотчас отправились потихоньку домой. Я думал, что успею в тот же вечер переговорить с Машенькою, не тут-то было! Нам объявили, что мы чем свет отправляемся назад в деревню, и приказали ложиться спать. На другой день, когда мы катились уже в нашей линее по большой дороге, как я ни заговаривал с Машенькой, но не мог никак добиться от нее толку: она дремала, притворялась спящею, а меж тем – я очень это заметил – беспрестанно поглядывала на меня украдкою. По возвращении нашем в деревню Машенька, как будто бы нарочно, не отходила ни на минуту от Авдотьи Михайловны, и только к вечеру, когда мы, прогуливаясь вокруг нашей усадьбы, вышли на обширный луг перед рощею, мне удалось остаться с нею несколько времени наедине.

– Ну, что, сестрица, – сказал я, – теперь ты знаешь наверное?..

Машенька как будто бы не слышала, что я говорю с нею, и вместо ответа наклонилась и начала рвать полевые цветы, которыми весь луг был усеян.

– Ты говорила с Феничкой Лидиной? – продолжал я.

– Как же! – отвечала Машенька, не переменяя положения. – Я много с ней говорила, она премилая!

– Что? Она узнала от своей маменьки?..

– О чем?

– Разумеется, о том, родня ли мы или нет.

– Ах да!.. Что это за травка такая? Посмотри, посмотри, братец!

– Не знаю! Ну, что ж она тебе сказала?

– Кто?

– Феничка.

– Что сказала? Ничего!.. А это что за цветок? Кажется, иван-да-марья?.. Да, да!.. Какой миленький!.. Да какой же он душистый!..

– Что ты, сестрица! Он ничем не пахнет. Так Феничка тебе ничего не сказала?

Другие электронные книги автора Михаил Николаевич Загоскин

Кузьма Рощин

4.67

4.67

Искуситель т.3

4.5

4.5

Искуситель т.2

4.5

4.5

Искуситель т.1

4.67

4.67

Брынский лес т.2

4.67

4.67

Брынский лес т.1

4.67

4.67