Журавли. Рассказы

В деревне без собаки не проживешь, в каждом доме имеется собака. Когда мне исполнилось пять лет, мама принесла щенка. Назвали Жучкой. Дальше мы подрастали вместе. Вместе спали на печке, гуляли по деревне, бегали наперегонки. А когда Жучка, опередив меня, выросла окончательно – сделали для нее просторную теплую конуру. В дом собаку уже не пускали, но и на цепь не сажали. Жучка с лаем бегала по двору, понимала, что ее задача – сторожить дом. От кого сторожить, было не совсем понятно – в нашей маленькой деревне все друг друга знали, а чужие сюда заезжали редко. Понимала и то, что бегать по огороду ей категорически запрещено.

Когда я приходил из школы, собака радостно кидалась ко мне на грудь, и мы, как два сердечных друга, весело играли во дворе. Осенью у нас долго стоит теплынь, в это время мы с Жучкой уходили в лес, правда, недалеко. Я собирал ягоды, Жучка в это время носилась по своим, ей одной известным собачьим делам. Нам было хорошо вдвоем. У меня были два любимых друга: Жучка и кот, две особенные радости моего детства.

Однажды, придя из школы, я застал такую картину: мама сидит за столом, а рядом с ней дядя Толя, наш сосед, охотник. Охотничий промысел – его основное занятие. Добычу он большей частью продавал райпотребсоюзу, оставлял и себе на жизнь. Настоящих профессиональных охотников в деревне было немного, от силы два десятка. У каждого свои заимки, прикормленные охотничьи места. Ходили за зверем далеко и надолго. И непременно с собаками. Добывали соболя, белку. Были случаи, и медведя валили. Мясо, шкуру приносили в деревню.

– Миша, мы тебя ждем, – как-то робко сказала мама, указывая рукой на дядю Толю.

– Что случилось? – не глядя на соседа, спрашиваю маму. А сам смекаю, что не с доброй вестью ждут они меня. Уж больно у матери лицо скорбное.

– Беда у меня, Михаил, – начал разговор дядя Толя. – В тайгу идти надо, а собака заболела. Был ветеринар, говорит, усыплять надо.

– Как это – усыплять?

– Понятно как… Жалко, да что поделаешь?

– А я при чем?

– В тайге мне с одной собакой не прозимовать, две нужны. А твоя Жучка – собака породистая, с хорошей родословной, умная, энергичная, выносливая. Лайка, одним словом.

– У нее паспорта нет.

– Да я у Филипыча все узнал, вы же у них Жучку брали.

– У них. Так она ни разу в тайге не была.

– Вот я и постараюсь ее к делу пристроить. Охотничья собака должна работать, а не бестолково по двору гонять.

– Нет, дядя Толя, не дам. Как я без нее!?

– Вам же собака только для охраны нужна, так я найду вам специальную породу.

– Не нужна мне другая собака, – твердо ответил я.

Как ни уговаривал меня в тот вечер сосед, своего согласия я не дал. Мама молчала при разговоре, а когда дядя Толя обращался к ней, разводила руками и, кивая на меня, говорила с улыбкой:

– Что я могу, – он у нас главный мужик в семье.

Утром, выйдя из дома, я опять встретил соседа, видимо, он меня поджидал.

– Сынок, – обратился дядя Толя ко мне, – ты ведь подрастешь, тоже охотником будешь…

Я слушал молча, насупившись, прижав подбородок к груди.

– Даже если и не профессиональным охотником, как я, все равно в тайгу ходить будешь, такая уж наша здешняя жизнь. В тайге принято помогать друг другу. Так как насчет собаки, не передумал?

Я отрицательно покачал головой и, не дослушав дядю Толю, отправился в школу.

Прихожу из школы, а дядя Толя опять у нас, о домашних делах с мамой толкует.

– Миша, дня через два мне в тайгу уходить. Давай так решим: дай мне свою Жучку хотя бы на сезон, делу собаку научу. А потом куплю себе лайку.

Жалко мне было Жучку отдавать. Слезы на глаза наворачиваются. Но слова соседа засели в голове, льстило мне, что я тоже охотником буду. А значит, надо ладить с охотничьей артелью, помогать будущим партнерам. Поэтому и сегодня нельзя отказать дяде Толе. Да и Жучку промысловому делу не худо бы научить.

Но это были доводы разума. А сердце такая невыносимая жалость сдавила! Я редко плакал в жизни, даже когда получал в драке синяки и царапины. А тут, как обнял Жучку, разрыдался. Да и она будто все поняла. Прижалась ко мне, поскуливала тихонько, замерла, слушая мой голос. Это было невыносимо. Я отдал поводок дяде Толе, зашел в дом и запер дверь на крючок…

* * *Целую зиму дяди Толи не было. Наконец вернулся, тащит по мокрому снегу санки с добычей и охотничьей снастью. Жучка сзади. Я побежал к ним навстречу.

Кричу Анатолию:

– Отдавай мою собаку!

– Забирай, – спокойно отвечает сосед.

– Жучка, Жучка!!! – зову изо всех сил.

Собака остановилась, но не подходит, только с интересом за мной наблюдает, будто не узнала. Лишь хвостиком дружелюбно помахивает. Кажется, что-то пытается вспомнить, но не может.

– Забыла уже тебя, – поясняет дядя Толя.

– Как это забыла!? – возмущаюсь я. – Как она могла забыть своего лучшего друга и хозяина?

– Да ты успокойся, пусть чуток у меня поживет, привыкнет. Считай, полгода в тайге провела, никого, кроме зверья, не видела.

Зову, заманиваю ее в свой двор, не идет. Жмется к ногам дяди Толи, а когда тот пошел к себе, и Жучка, не раздумывая, следом. Анатолий обернулся и подбодрил меня:

– Хорошая собака, Миша. К охотничьим делам быстро приноровилась. Тебе за нее большое спасибо. Я рассчитаюсь за ее работу шкурками и мясом. Сейчас не волнуй ее, дай пообвыкнуть.

Я напрасно старался перетянуть внимание собаки на мою сторону. Жучка на меня не смотрела, о чем-то негромко переговариваясь с соседским кобелем. Я отвернулся от них и со слезами побрел домой. Так расстались мы с моей собакой навсегда.

К осени она принесла щенят. Одного из них, самого бойкого, лобастого, сосед подарил мне.

Взятие снежной крепости

Кто не видел зимним ослепительно-солнечным днем окруженную тайгой сибирскую деревню, тот настоящей красоты не видел. Конечно, у нас хорошо и летом, и весной, и осенью, но зимой здесь – как в сказке.

Первый снег выпадает в начале ноября. А вместе с ним наступает пора зимних забав. Главные среди них – лыжи и санки. На склоне, ведущем к реке Илим, проложена трасса. Погодаевское ребячье население катается здесь всю зиму. Лыжи простенькие, крепления мягкие, приспособленные под валенки на вырост.

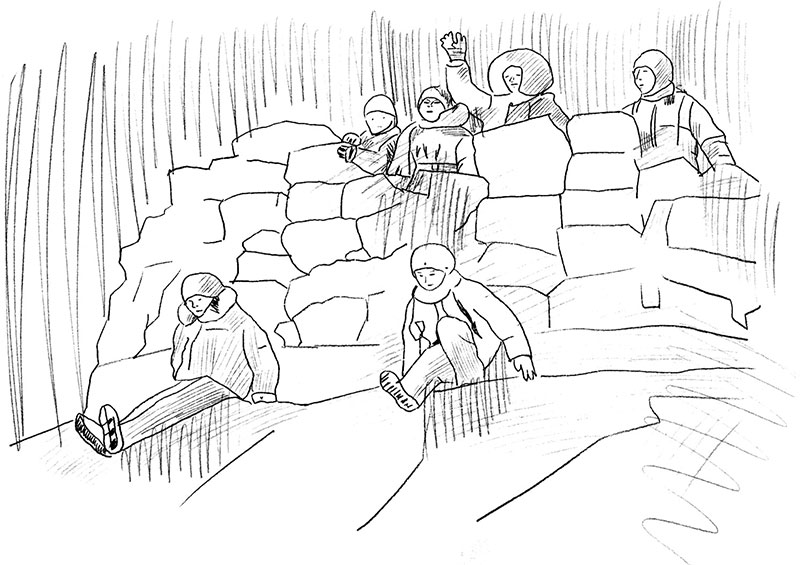

Но есть еще одна забава, тоже любимая, и не только среди детей, но и у всей молодежи, – сооружение снежных крепостей для зимних баталий. Одни свои укрепления обороняют, другие штурмуют. С обеих сторон применяется лишь самое безопасное «оружие» – снежки. Это старинное развлечение можно представить себе по картине Василия Сурикова «Взятие снежного городка». В далеком сибирском селении снежная крепость была, конечно, поменьше, зато – не одна.

Виталька Белобородов и Мишка Карнаухов возвращались из школы вместе. Пока дошли до деревни, поучаствовали в штурме двух снежных крепостей. Везде им прилично досталось. Снежки в ноябре по своей убойной силе похожи на камни. Слепленные потными ребячьими руками снежные ядра, попадая на незащищенные части тела, оставляли болезненные кровоподтеки.

– Виталька, а давай сделаем крепость у себя!

– Давай. А где?

– Что где?

– У тебя в огороде или у меня?

Мишка размышлял недолго.

– Наверное, у тебя, у нас в огороде низина, снегу не натаскаешься.

– Согласен.

– Только надо все сделать по науке.

Вскоре на огороде у Белобородовых выросла из снежных блоков довольно высокая и просторная крепость с башенками, бойницами, тайными входами-выходами, замысловатыми переходами. Сделали все грамотно. Снег к вечеру уже затвердевал, из него нарезали блоки, похожие на большие кирпичи, из блоков возвели неприступные снежные стены.

Хороша получилась крепость. Оглядели ее строители и загордились. И тут мальчишкам пришла в голову оригинальная идея. Вспомнили: в книжках, которые читали, рассказывалось, что после окончания строительства крепостей полагался церемониал их освящения – выстрел из пушки. В деревне с пушками было сложно, за неимением их решили обойтись ружьем. У Витальки дома как раз висела на стене отцовская двустволка. Сойдет за пушку, выстрел у нее громкий. Здесь главное – звуковой эффект. Спрашивать разрешения у Виталькиных родителей не стали. Рассудили – дома их нет, да и не поймут. А зарядить ружье не трудно. Видели, как это делается, и не раз. Где патроны лежат – тоже не секрет.

Пришли с ружьем в крепость. И поняли, что бойницы смотрят как раз в сторону дома. Стрелять туда нельзя. Слишком громкий звук от ружья, стекла в окнах могут повылетать. Случаи такие от ружейных салютов по разным поводам в деревне были. Значит, стрелять можно только с противоположной стороны крепости. Правда, там бойниц нет – глухая стена. Но она же – снежная! Какие проблемы? Дулом Мишка проткнул стену и нажал на курок. Выстрел показался громче, чем из пушки, на какие-то секунды оба защитника крепости оглохли и от испуга зажмурились. А когда дым рассеялся, увидели, что у Мишки в руках остался только ружейный приклад, а ствол превратился в железные лохмотья. Все предусмотрели юные экспериментаторы, да про законы физики забыли. Ствол всегда разрывает, если туда попадает снег.

Это им объяснили потом. А сейчас друзья оцепенели от неожиданности и огорчения. Постепенно до них дошло, что ружья больше нет, что за эту шалость придется расплачиваться. Витальке особенно. Что делать?

– Виталь, сваливай все на меня, – сказал Мишка.

– Думаешь, от этого ремень мягче будет? Для отца что ты, что я… Спросит: зачем без разрешения взял ружье!?

– Вон Ленька идет.

– Хорошо, что он первый пришел.

– Ну, что, строители, как крепость? – спросил Ленька, старший брат Витальки. Но, увидев в руках Мишки изуродованное ружье, встревожился: – Да тут у вас пальба была. Рассказывайте по порядку.

Выслушав «крепостную» историю, Ленька подготовил родителей, они все поняли и от больших разборок воздержались. Виталька примчался вечером к Мишке счастливый. Друзья не переживали, что непобедимую крепость сдали без боя. Сначала благодаря своей глупости, а потом и весне, которая расправилась со снежным замком беспощадно. И не понадобились ей для этого ни пушки, ни ружья.

Дело о подрывной деятельности

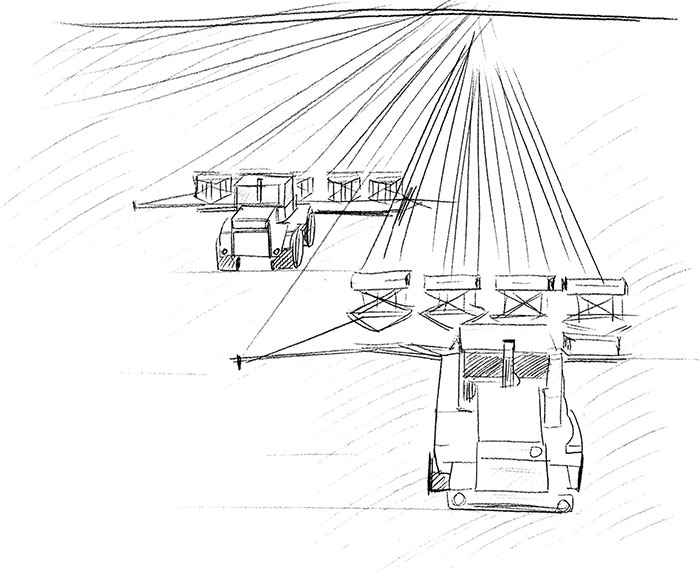

Посевная в колхозе – дело святое, расписанное по часам и минутам. Можно сказать, ритуальное. Нарушишь порядок сева, не уложишься в сроки, предписанные природой, – останешься без урожая. Поле – весьма сложный механизм, даже сложнее, чем какой-нибудь особо точный современный конвейер. Из года в год, сразу после майских праздников, взрослое население сибирской деревни выходило в поле. К этому сроку тщательно готовили технику, или, как писали в газетах, «выводили на линейку готовности». Отремонтированные, отлаженные, сияющие новой краской колхозные трактора и сеялки уже стояли рядком вдоль кромки поля, в ожидании окончания «Дня трудящихся».

Майские праздники вся деревенская молодежь проводила на волейбольной площадке. Одни играли, другие смотрели. Пацаны занимались своими тайными делами. В этот раз их особенно заинтересовали трактора, сеялки и остальная колхозная техника, подготовленная к севу. Как соблазнительно блестели на солнце цепи сеялок, которые даже от несильных мальчишеских рук начинали вращаться! Важное «открытие» сделал Гошка Замаратский:

– Пацаны, это ж как гусеничные траки у танков! И след от них такой же.

Тут же одну цепь сняли, разложили на земле. Точно, след как от танка.

Любому мальчишке послевоенного поколения, знающему о победоносных танковых сражениях, захотелось бы иметь такую цепь в личном пользовании. Ночью сметливые сибиряки-малолетки напали на несчастные машины и «разули» их.

А наутро – посевная. Механизаторы важно подошли к своим машинам, готовые, как говорится, к труду и обороне, но тут же опешили. Вчера техника была в полном порядке, накануне опробовали, а сегодня сеялки оказались в нерабочем состоянии. Опытные механизаторы попытались на скорую руку снова снарядить сеялки, но тут выяснилось, что запчастей, как всегда, не хватает.

Кто навредил? Деревенское следствие скорое, ответить на этот вопрос было несложно.

Рано утром Мишка Карнаухов проснулся от сердитого мужского голоса:

– Нюра, Мишка дома?

– Да спит он…

– Давай сюда вредителя.

Вредитель вышел и увидел разъяренного колхозного механика, а рядом с ним нескольких вчерашних своих «подельников» – одноклассников.

– Где цепи?

– В сенях, – испуганно произнес Мишка и трясущейся рукой показал на дверь.

К обеду были собраны все расхищенные детали. Но их же надо надеть на сеялки, а это – потеря времени. И пришлось колхозу начинать посевную на день позднее графика.

Второй класс поставили перед всей школой и долго клеймили позором. Стыдно было всем: и виноватым, и невиновным. Были слезы, сопли, слова раскаяния, в общем, нравственная наука. И даже солнечный теплый день не смягчал драматизма обстановки. Многие «вредители» с вечера крепко получили от родителей. Те, которым досталось поменьше, тоже не радовались. Никто даже не пытался произнести волшебную, годную на все случаи жизни фразу: «Простите, никогда больше не будем так делать». Здесь она неуместна, «преступление» слишком серьезное. Родители «диверсантов» переживали не меньше, боялись, что «компетентные органы» заинтересуются этим случаем и переквалифицируют его в «дело о подрывной деятельности». Тогда среди взрослых начали бы искать тех, кто специально подстрекал пацанов на это «вредительство» для срыва посевной.

Но механизаторы выручили. Они уплотнили свой рабочий график, продлили смены. Сеять закончили вовремя. И урожай удался на славу.

Проба пера

В пятый класс мы пошли учиться во «взрослую» школу. Она была двухэтажной, с широкими лестницами, обрамленными блестящими перилами и резными балясинами, с актовым залом, с настоящей сценой, временно прикрытой тяжелым бархатным занавесом. В зале стояли легкие деревянные лавки, которые во время новогоднего праздника можно было придвинуть к стенам и освободить место для хороводов и танцев. Этот прекрасный дом почти ничем не напоминал здание начальной школы, где учились малыши. В старой школе каждому классу была отведена только одна комната, а в большой школе несколько: химический урок – в своем кабинете, физический – в своем, класс русского языка и литературы – тоже отдельно. Был небольшой спортзал, буфет – всех новшеств и не перечислить. Классным руководителем у нас была Валентина Ивановна, учитель русского и литературы. Она мне сразу понравилась, хотя многим одноклассникам сначала показалась строгой – возможно, виной всему были массивные очки в роговой оправе, неизменная серьезность в голосе и взгляде. Что-то родственное показалось мне в облике этой, в общем-то дружелюбной женщины, даже захотелось, чтобы она была сестрой моей мамы.

В один из первых дней октября мы, войдя в класс литературы, увидели на доске красивым почерком выведенную мелом надпись «Как я провел лето». Понятно, будет сочинение. Не все ученики порадовались заданию. Я же взялся за дело сразу, особенно не раздумывая. Писал, не отрываясь от бумаги, как говорится, взахлеб. Образы лета были еще свежи в памяти, красочны, радостны. Мне казалось, я не сочинял, а легко пересказывал то, что видел и хорошо знаю. Память моя хранила множество воспоминаний об Илиме, о тайге, сенокосе, о шустрых белках, что словно птицы летают между соснами, и о самих соснах – таежных аристократах. Не забыл и наше погодаевское поле, оно было безотказным кормильцем для всей деревни. Всплыли в памяти негромкие ребячьи беседы у костра, полнозвучная тишина зябкой ночи, нарушаемая тонким звоном колокольчиков на шеях пасшихся рядом лошадей…

Школьный звонок вмешался в творческий процесс, и пришлось, горестно вздохнув, сдать листки с недописанным сочинением, которое могло бы превратиться в увлекательный рассказ из моего детства, если бы только хватило для этого времени…

На очередном уроке Валентина Ивановна отметила добрыми словами несколько работ, в том числе и мою, и загадочно добавила в заключение:

– Миша, я попрошу тебя остаться после уроков.

Я еле дождался последнего звонка, бежал к учительской, перепрыгивая лестничные ступеньки.

Почти все школьники уже разошлись, в школе тишина. Вбегаю, запыхавшись. И сразу же вижу в руках учительницы листки с моим сочинением.

– Знаешь, Миша, я с удовольствием прочитала твое сочинение. Но все-таки мне кажется, ты немного пересочинял.

– Я старался, Валентина Ивановна.

– Разве я сказала, что ты не старался? Вот здесь, например, ты пишешь о змее, попавшейся на удочку. Ты же это придумал. Во-первых, змеи у нас встречаются очень редко, и я не помню случая, чтобы змея попалась кому-нибудь на удочку.

Я смутился, опустил голову.

– Согласен со мной? Чего молчишь? – дружелюбно спросила классная.

– Валентина Ивановна, я в книжке читал о миногах, вот и решил присочинить. Да и разница между змеей и миногой не очень большая.

– Разница большая, а главное – в это невозможно поверить.

Я, осознав свою авторскую ошибку, тяжело вздохнул.

– А вот в этом месте ты явно перепутал ласточку с жаворонком: в небесной вышине поет жаворонок.

– Если честно, Валентина Ивановна, я и не знал, кто там поет в вышине. Поет и поет, какая разница? Зато красиво.

– Надо правду писать, Миша, а не первое, что придет в голову. Если чего-то не знаешь наверняка – не пиши, или проверь по книгам и словарям. Писатель должен быть правдивым.

– Понял, теперь буду обдумывать.

– И еще: я хочу, чтобы ты все неточности поправил и аккуратно переписал текст. Мы отправим твое сочинение в газету «Пионерская правда». Это интересно, это должны прочитать ребята всей нашей страны. Не все ведь живут в таком заповедном краю.

– Куда отправим? – переспросил я, задохнувшись от радостного удивления.

– В Москву, в газету «Пионерская правда».

– Ничего себе!

– Понимаешь, Миша, какая это ответственность?

– Понимаю.

Несколько раз я переписывал заветные листочки, чтобы ни грамматических ошибок, ни малейших помарок не осталось в тексте. Письмо по почте мы отправили вместе с Валентиной Ивановной. Первые дни я регулярно забегал в библиотеку и внимательно просматривал каждую полосу «Пионерской правды». Но, к большому разочарованию, своей заметки не находил.

«Наверное, не понравился мой рассказ», – подумал я и стал реже наведываться в библиотеку.

Однажды, в холодный ноябрьский день Володя Анисимов – дежурный по классу, увидев меня в коридоре с учебником, нарочито громко заорал над моим ухом:

– Мишка-а-а-а! Ты чего стоишь, тебя директор ищет!

– Да ну тебя.

– Нет, правду говорю, секретарь приходила, сказала, чтобы тебя срочно нашли и привели.

– Неужели что-то случилось? – сказал я.

– Иди-иди, там узнаешь, там узнаешь, что случилось. Директор в учительской.

Заглянув в просторную учительскую, я увидел разговаривавших друг с другом директора и Валентину Ивановну. Было заметно, что учительница чем-то взволнована, она то снимала, то надевала очки, то вертела их в руках, то нервно протирала стекла платочком.

– Иди, иди сюда, герой, – слегка повысив голос, радостно обратился ко мне директор.

Я робко подошел.

– Молодец, Миша, хорошо написано, – сказал директор, показывая на развернутую на столе «Пионерскую правду». – Молодец! – еще раз сказал он и погладил меня по голове.

Я смотрел снизу вверх, то на него, то на Валентину Ивановну, у которой от волнения пылали щеки и искрился взгляд, направленный на меня. Как всегда, не вовремя зазвенел звонок, учителя заторопились на уроки, и директор, дружелюбно кивнув мне, дал понять, что наша встреча окончена.

Валентина Ивановна сказала:

– Я верила, что напечатают. Не могли в редакции такое искреннее и познавательное сочинение не заметить.

Но этим дело не закончилось.

Через месяц почтальон принес в школу большой конверт, лицевая часть которого походила на красочную картинку из книжки – такое впечатление создавали разноцветные почтовые марки, во множестве наклеенные на бандероль. Внутри была грамота.

Директор на линейке торжественно вручил мне награду. В грамоте говорилось, что редакция рассматривает меня как внештатного корреспондента газеты и предлагает постоянное творческое сотрудничество. Валентина Ивановна так растрогалась, что даже всплакнула, я заметил, как она украдкой смахнула платочком слезы. Друзья и учителя с уважением поздравляли меня. И мама была очень рада, я до сих пор слышу ее голос:

– Вот, Мишенька, какой ты стал, тебя даже в Москве знают.

Сегодня, когда минуло больше чем полвека с того дня, я хорошо помню тот ни с чем не сравнимый запах свежей типографской краски, исходивший от моей первой публикации. Тогда я еще не знал, что много-много раз в жизни этот запах будет приносить мне радость, а каждая моя новая книга, вышедшая из типографии, будет казаться лучше многих предыдущих.

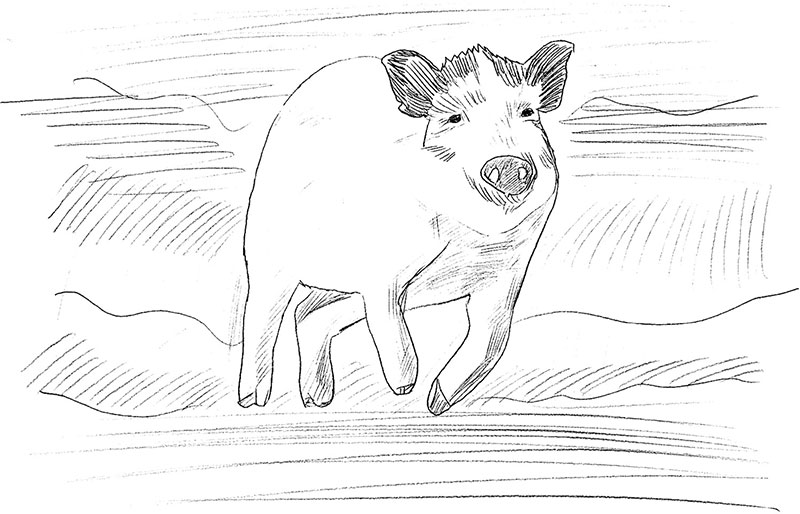

Как кололи свинью

После ноябрьских праздников зябкое предзимье становилось полноправной, холодной, вьюжной зимой. Снегу выпадало много, мороз за тридцать градусов. Наступала пора «колоть» свинью. Мне всегда было жалко нашего борова, за лето я успевал привыкнуть к этому симпатичному безобидному существу. Но зимой семье есть что-то нужно было. Сколько помню, всегда свинью убивал из ружья дядя Вася – наш деревенский кузнец. В тот год мы пришли к нему с мамой.

– Ой, Анна, руку не поднять, разболелась, видимо, соли откладываются, не смогу я твоего боровка заколоть.

– Может, я подожду, пока ты поправишься?

– Подождать-то можно, только вот знать бы, когда вылечусь. Попроси Мишку Клашина, он вроде умеет колоть.

Делать нечего, пошли к Мишке. Тот дал согласие, но забивать решил свинью по своему методу, топором.

– Это как? – спросила мама.

– Увидите, тетя Нюра.

На другой день Мишка Клашин пришел рано утром. Ружья не было, в руках он держал топор. Приготовили костер, накололи сухих дров, чтобы сразу опалить шкуру, натаскали соломы, Осталось дело за малым – убить свинью.

Мишка долго возился в хлеву, на вопрос, в чем там дело, кричал, что место ищет, куда удар нанести.

Через некоторое время раздались страшный визг и крик одновременно. Визжал боров, Мишка кричал. Все ждущие развязки не успели понять, в чем дело, как из открытой двери выскочил боров и понесся по улице галопом. В хлеву весь в навозе лежал Мишка.

– Что ты сделал? – всплеснула руками мама.

– Скотина полоумная головой завертела, и я по холке попал, – проныл Мишка.

Раненая свинья убежала в лес. Лес большой, на свинье колокольчика нет. Где найти, как возвращать? Хорошо, снег выпал. По следам бегали с ребятами, помогали сестренки, мама, сам виновник «торжества» Мишка Клашин с братом.

Нашли борова в чащобе за семь километров от деревни. Как домой заманить, никто не знал.

Хорошо, Назар Яковлевич Куклин сообразил: взял ружье, запряг сани и поехал на охоту за нашим «диким кабаном».

– Сколько живу на свете, такое приключение у меня впервые, – усмехался он.

– Что поделаешь, Назар Яковлевич, Мишка решил испробовать новый метод на нашем боровке несчастном, – сокрушалась мама. – Он после этого, поди, надолго без работы останется…

Борова пристрелили и привезли во двор. К ночи его опалили, разделали и упрятали в подвал. Мама облегченно вздохнула, когда все помощники ушли.

– Когда я уже доживу до той поры, что не надо будет никого просить, чтоб заколоть поросенка? Когда ты, сынок, уже повзрослеешь?

Я прижался к ней, вдыхая родной запах.

– Скоро, мама. Все буду делать сам. Только поросенка колоть не хочу. Жалко.

Она погладила меня по голове и поцеловала в макушку.

Перекур

Во второй половине дня начали сгущаться облака, на глазах превращаясь в тучи. С каждой минутой они становились все темнее и тяжелее. Казалось, кто-то могучий и невидимый выкатывал их из-за дальних сопок, и уже к полудню тучи заволокли все небо. О том, где находится сейчас солнце, можно было только догадываться.

Мужики торопились, спешно сгребали высохшую траву в валы, а самые опытные делали из них копны.

– Будет дождь, – сказал Мишка Солод, отирая вспотевший лоб.

– Успеть бы сено сбить в копны. Стог уже не заметать, – на ходу добавил дядя Вася, деревенский кузнец и по совместительству бригадир на сенокосных угодьях.

Работали споро, молча.