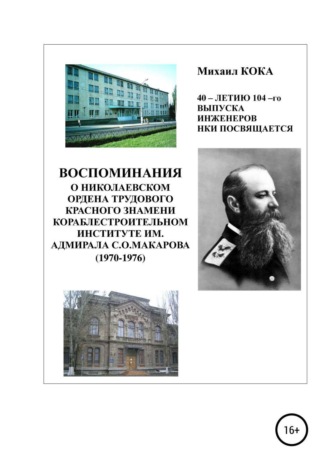

Воспоминания о Николаевском ордена Трудового Красного Знамени кораблестроительном институте им. адмирала С.О.Макарова

Преддипломную практику я провел на заводе «Залив» (г. Керчь) и в Николаевском вычислительном центре.

Моя дипломная работа была к тому же и утилитарной, т.к. являлась частичкой темы кандидатской диссертации одного сотрудника кафедры. Мы часто ездили с ним на завод и в вычислительный центр для разработки технического задания на проектирование.

В это же время, встречаю А.И.Картава как – то в коридорах института и он говорит:

– Подвел же ты нас, Кока. Ведь мы думали взять тебя на нашу кафедру для выполнения дипломного проекта.

Я объяснил ему обстоятельства, которые заставили меня принять такое решение и он, кажется, принял это как извинение и простил мое «предательство».

Работу я выполнил довольно легко. Все мои демонстрационные материалы состояли из Пояснительной записки (как полагается) и 10 – ти листов формата А1, расписанных схемами алгоритмов типа: «если «да», то стрелка указывала одно направление», а «если «нет», то показывало другое направление». Таким образом, чтобы после выполнения определенного количества операций прийти к ожидаемому результату.

15 февраля 1976 г. состоялась защита дипломного проекта.

На удивление, но ночь до защиты я спал спокойно. Все волнения всплеснули в день защиты дипломного проекта. А следующая ночь была кошмарной, всю ночь снилась защита дипломного проекта.

Защита прошла на «отлично». Кто – то из коллег запечатлел в тот день мое сияющее, но измученное волнениями лицо.

Так я стал инженером – кораблестроителем 104-го выпуска НКИ.

В дальнейшем кафедра «Технология судостроения» направила мою дипломную работу на республиканский конкурс студенческих дипломных работ.

Несколько позже мой руководитель дипломного проекта М.Н. Никифоров сообщил, что работа была удостоена Грамотой и денежной премией в размере 15 руб.

39. ЧЕМУ И КАК НАС УЧИЛИ В НКИ

С высоты прошедших уже лет, порой задаю себе вопрос: чему и как нас учили? И понимаешь, что не всегда и не так нас учили. Многое можно было улучшить, а еще больше – изменить.

Помню школу. Я был в когорте «последних могикан», окончивших 11 – летний цикл политехнического образования – «хрущевский». И зачем было лишний год учиться? Чтобы получить как бы специальность сельского механизатора, на которую никто не смотрел серьезно?

А зачем нам в 11 – м классе «вдалбливали» дифференциалы и интегралы (элементы высшей математики), которые даже поступившие на обучение в вузы на технические специальности учили по – новому. А основной массе выпускников они так и не пригодились никогда.

Так зачем было мучить нас, да еще снижая при этом средний балл тем, у кого не было наклонностей к обучению математики?

И это продолжается до сих пор. Помню, как – то раз посмотрел учебник математики для 6 – го класса. Как увидел там элементы теории множеств, аж волосы дыбом встали.

Как не вспомнить тут «Песню первоклассника», которую исполняла в дни нашей далекой юности Алла Пугачева…

Смотрел как-то справочник лицейского образования во Франции. Да ведь там шесть (!) категорий лицейского образования: реальный, художественный, спортивный, коммерческий и т.д.

Соответственно и учебные программы составлены.

Чтобы развивать способности учащихся, а не прививать в них ненависть к не любимым предметам, а то и к преподавателям, которые читают эти курсы.

Но ведь самое главное, что, например, в Молдове принимают в вузы по конкурсу аттестатов. И вот абитуриенту, поступающему в Художественную Академию, тут очень может навредить тот средний балл, который снижен из-за низкой оценки по математике или химии…

Но, как говорят французы, вернемся к нашим баранам. Не поймите только дословно это. Я имею в виду высшее образование наших времен.

То, что гуманитарные науки давались в полном объеме, был вопросом политическим и обсуждению не подлежал. Хотя бы… инженеру вполне могли бы дать краткие курсы (один семестр), остальное время выделяя для получения практических навыков по специальности.

А что химию или физику обязательно было давать тоже в полном объеме на кораблестроительном факультете?

Я понимаю – химико-технологический институт – тут химии в полном объеме не обойтись. Это ведь специальность.

Или московский физтех. Как же тут без полного курса физики?

А что у нас? Помню, была у нас лабораторная работа по физике. Снимали какие – то данные с приборов, по которым потом вычисляли массу атома какого – то металла. Вы что-то понимаете сейчас?..

Вычислить массу атома какого-то химического элемента, которая давно известна и включена во все справочники!!!

В итоге, когда я начал вычислять эту массу по тоже известной формуле из учебника, она почему-то не получалась такой, какой была указана в справочник. Это видно из – за данных: то ли они были сняты неверно (или «скатаны» у кого –то с ошибками), то ли приборы дали какой-то сбой.

Что оставалось делать в такой ситуации? Выполнить повторно работу? А смысл какой?.. В таких случаях изобретательный студент ищет выход из ситуации, который удовлетворил бы всех. И он был найден.

Начал я с конца. Вначале оставил расчеты с применением данных с листка, подписанного преподавателем или лаборантом. В конце поставили значение массы атома, взятого из справочника. Потом в обратном порядке начал подгонять расчеты. Ведь как рассуждал я: проверяющий может проверить правильность расчетов в начале или в конце. Не будет же он проверять все цепочку расчетов. На самом деле, я думаю, что он и вовсе не проверял ничего. Сверил цифру в конце с цифрой в справочнике и на этом поставил «зачет». Не думаю, чтобы и он не осознал двусмысленность таких работ. Но что делать, программа есть программа, да и зарплату надо ведь получать.

Помню также, как мы намаялись не только с атомной физикой, но и с оптикой. А нужно было ли это будущему кораблестроителю?

Мне кажется, что программы обучения стоило бы подогнать к действительным потребностям специальности. Ведь остальное, даже если и придется сталкиваться с этим когда – то, всегда можно наверстать или консультироваться с специалистами.

В моей деятельности мне приходилось общаться и с иностранными специалистами. То, что касается его профиля, он знал в совершенстве (он постоянно работал над этим). Но стоило задавать ему вопрос, тангенциально имеющий отношение к обсуждаемой теме, он извинялся и говорил, что на этот вопрос лучше ответит его коллега.

Мне приходилось не раз бывать на международных конференциях по охране окружающей среды. От нашей республики обычно ехали туда один или два специалиста (скольким оплачивали расходы организаторы конференции). Делегации же Германии, Франции или США были очень многочисленны и обычно сами оплачивали и расходы на участие.

Поскольку обсуждаемые вопросы были очень разнообразные, от этих делегаций каждый раз на выделенные им в зале места сидели разные люди, которые принимали очень активное участие в обсуждениях.

Мы же сидели все время, и если и участвовали в обсуждениях, то только в очень ограниченных вопросах. Потому что, как говорил еще Кузьма Прутков: нельзя объять необъятное.

Что мне действительно понравилось в процессе обучения в НКИ, так это высокий профессионализм профессорско – преподавательского состава кафедр по специальности и постановка учебного процесса.

Будь это Кафедра теории корабля, Кафедра строительной механики корабля или другая.

Главным принципом обучения было прививать будущим инженерам практические навыки пользования научно – методического аппарата!

Ведь наука находится в постоянном развитии, и то, что сегодня является догмой завтра может быть заменено чем – то другим.

А через годы и вовсе процентов восемьдесят выученного в институте может обновляться.

А посему (и это была очень разумно!) эти кафедры разрешали заносить в зал для экзамена сколько угодно учебников, справочников и конспектов.

Науки – то ведь были очень сложные, и разобраться в вопросах из билета за тот час, который выделялся на подготовку, практически было невозможно.

Если до этого не подготовился серьезно к экзамену. А проверить подготовленность студента было очень просто.

По этому поводу расскажу один случай, происходивший на экзамене по «Строительной механике корабля» в нашей группе.

Выходит из аудитории одна наша коллега (имени ее я специально не буду упоминать, хотя и помню хорошо), сияющая и счастливая.

– Сдала? – спрашивают ее.

– Да – отвечает она.

– Ну и как?

– «Удовлетворительно».

Общее недоумение:

– Но почему?

– Задачу я решила ( а решать – то ее и нечего было, т.к после первого экзамена все имели уже решенные задачи). На вопросы билета я ответила.

– Ну и?..

– Да задали несколько дополнительных вопросов…

– Каких?

Как сказала, так все поняли, что это были очень элементарные вопросы, которые вообще – то полагалось знать успевающему студенту.

А вот и другой случай из жизни машиностроительного факультета. Где какой-то профессор, как поговаривали, «экзаменовал» студентов чуть ли не до полуночи. Слава Богу, наш факультет был выше этого.

Я считаю очень умелым, новаторским и деловым метод приема экзаменов доцентом к.т.н. Телегин, о котором я писал где – то выше.

Я очень благодарен нашим наставникам (только не тем, кто заставлял «зубрить» наизусть, как роботов, предмет), которые научили пользоваться и применять информацию из разных источников. Не знаю как другим, но мне это очень пригодилось в моей практической деятельности.

Чтобы я ввел в программу обучения в НКИ? – Хотя бы три очень нужные, на мой взгляд, общеобразовательных предмета: «Логика» (не математическая, а формальная; математическую логику пусть учат математики), «Риторика» (Ораторское искусство) и «Психология отношений в коллективе».

До революции 1917 – го года первые два предмета учились в гимназическом или лицейском цикле!

Что касается второго и третьего предмета, то они ничуть не помешали бы будущим молодым руководителям трудовых коллективов. Лично, мне приходилось проходить курс «Психология» трижды за всю мою деятельность: в сержантской школе (армейский коллектив ой–ой-ой какой еще сложный, несмотря на принцип единоначалия – «Я начальник – ты дурак. Ты начальник – я дурак»), в Академии публичного управления и на каких – то еще курсах повышения квалификации руководящего звена среднего уровня.

И, конечно, напрашивается введение нового специального предмета – «Архитектура судов и кораблей» / «Архитектура корабля». Может быть, ввести даже и отдельную специализацию «Архитектура судов и кораблей». Готовят же для других отраслей промышленных дизайнеров и архитекторов в строительной отрасли.

В Николаеве первыми учебными заведениями, готовившими специалистов для адмиралтейства, стали Морское артиллерийское училище, основанное в 1793 году, Морской кадетский корпус (1794 г.), а также училище корабельной архитектуры (1798 г.). – (Возникновение кораблестроительного образования в Украине. http://history.nuos.edu.ua/files/NUK_90_01_ru.pdf).

А ведь архитектура судов и кораблей очень интересна, особенно ее развитие – от обычной лодки до весельных судов, парусных судов, пароходов, теплоходов, суден на воздушной подушке и атомоходов.

И каждому виду этих судов и кораблей характерна своя архитектура! Как красиво смотрелись вырезанные из дерева фигуры, украшавшие нос парусных судов!

Где было слабое место в обучении и что следовало бы улучшить, так это практическая подготовка будущих инженеров.

Здесь ограничусь одним примером.

На последней технологической практике, перед дипломным проектом почти, без пяти минут инженеры – лично я с моими коллегами – чистили «турбинками» днище, стоящего еще на стапеле ЧСЗ, ТАКР «Киев»!!!

NO COMMENT! – как говорится.

Несколько слов о демократичности в НКИ. Я не случайно написал «демократичность», а не «демократия». На мой взгляд, это несколько разные вещи.

Я всегда гордился, что учился в НКИ, и всегда ставил в пример наш институт.

Во-первых, потому что наши наставники с кафедр по специальности, в основном, относились к нам всегда не свысока, а понимающе, с уважением как человека, как к будущим коллегам по духу и специальности.

Во-вторых, наказание студентов как метод воспитания применялся очень выборочно и с тактичностью, не ущемляя достоинство личности студента.

Мои друзья, обучавшиеся в кишиневских вузах, рассказывали как у них лишали стипендии или места в общежитии из-за неучастия в первомайской или ноябрьской демонстрациях и т.д.

Нас же извещали о месте сбора и приглашали на демонстрацию, но никогда не устраивали проверки и разборки по поводу неучастия. Так что иногородние имели возможность лишний раз съездить к родителям, да на обратном пути привезти с собой и что – нибудь съестное.

Единственный раз нас заставили организовано пойти в кинотеатр «Хроника» на просмотр фильма «Л.И.Брежнев – великий сын советского народа».

Но от этого мероприятия нельзя было никак отнекиваться… Случай – то был особый.

Вспомнил случай на семинаре по политической экономии.

Тема вроде была задана «сверху» и рассказала о визите Л.И.Брежнева в Молдавию и о том, что в Кишиневе он произнес фразу впоследствии ставшей изношенной: Экономика должна быть экономной.

Тогда Саша Багненко и задает вопрос:

– А что до Кишинева Л.И.Брежнев не знал, что экономика должна быть экономной?..

Немая сцена. Хорошо, что стены не имели уши.

Преподавательница была несколько смущена вопросом, но очень умело и тактично вышла из положения.

При этом, не поставив в неловкое положение и не читая морали А.Б. за бестактность.

И, конечно, особая благодарность нашим двум деканам: Лапин – зам декана по младшим курсам и Спихтаренко В.Н. – декан кораблестроительного факультета. У них были и хлеб (= стипендия) и нож, но они всегда были справедливы к нам.

40. ИНЖЕНЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Что ни говорите, а инженер – это звучит гордо. Посмотрите вокруг себя и вдумывайтесь: могло бы быть все это, не будь инженерной мысли?..

Конечно, это нельзя идеализировать.

Потому что, в общем, инженерная мысль не появляется на пустом месте. Без учителей вообще, преподавательского состава вузов и научного корпуса она просто не имела бы такого широкого распространения. Были бы таланты – одиночки (пример – Кулибин, братья Черепановы и т.д.) и все.

Жаль только, что в наше время, и в нашей стране, инженер так был обесценен правящим гегемоном – КПСС, держащийся у власти только благодаря установленной ею же так называемой «диктатуре пролетариата».

В целях обезопасить себя от неожиданностей, прием в партию осуществлялся в пропорции 10 : 1 (т.е. на 10 рабочих и крестьян только один интеллигент, в том числе и инженер).

А посему инженер в СССР был предметом анекдотов и насмешек типа «Товаровед – как простой инженер» (А.Райкин) или «Зарплата как у простого инженера».

На самом деле, и жизненный опыт только укрепил меня в этой мысли, человек с инженерным образованием, даже оканчивавший ВУЗ на «удовлетворительно» обладает более развитой логикой мышления и умением решать проблемы, освоить смежные отрасли, чем, например, гуманитарий или правовед (про которых бытует поговорка «Два юриста – три мнения» и известное давно выражение «Закон как дышло, куда повернул – туда и вышло»). Которым никогда в жизни, по совместительству, не осилить азы инженерной науки.

Потому инженеры, в зависимости от жизненных обстоятельств, со временем оказываются на руководящих должностях в отраслях, которые далеки от инженерии. А наоборот – нет. Слышал ли кто – нибудь, чтобы, например, историк или биолог возглавлял промышленное предприятие?.. И не услышите.

А сегодня о бедном инженере только и остается, что замолвить слово. Потому так мы и живем.

(…) Профессия инженера ставилась в России очень высоко, и число молодых людей, желавших ее получить, было в несколько раз больше числа вакансий.

Большинство инженерных учебных заведений при отборе студентов продолжало применять конкурсные вступительные экзамены. Петербургский политехнический институт отбирал студентов на основе аттестатов об окончании школ, но требования все равно были очень высокими.

Например, на кораблестроительное отделение могли поступить только претенденты, окончившие средние школы с золотой медалью. С такой отобранной группой студентов было возможно поднять уровень обучения на этом отделении на очень высокую ступень.

Молодые инженеры, окончившие кораблестроительное отделение, пользовались большим спросом и успешно работали в Российском флоте.

(…) Американские инженерные школы как правило осуществляют подготовку по фундаментальным инженерным наукам, и предполагается, что их приложение к реальному проектированию будет изучаться на работе.

Недостаточность такой инженерной подготовки очевидна, и для того, чтобы восполнить этот пробел, многие большие производственные компании – такие, как Дженерал Электрик или Вестингауз, создают свои собственные инженерные школы, где вновь принятые выпускники инженерных учебных заведений получают дополнительную подготовку в избранных областях инженерных наук. – (С.П. Тимошенко. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ, Люберцы, 1997. Перевод с английского В. И. Иванова-Дятлова – http://www.emomi.com/download/timoshenko_obrasovanie/#5)

А впрочем, не везде так было. В 90 – х годах прошлого столетия я сотрудничал с газетой «Sfatul Țării» (дословно «Совет народа»), в которой работал по найму журналист из соседней Румынии.

Как – то я обмолвился, что на самом деле я не журналист (это только мое хобби), а инженер по формированию. Вы бы увидели, как после этого он всегда уважительно обращался ко мне только «Domnule Inginer!» («Господин инженер!»)…

Таково было всегда положение инженера в обществе в других соседних странах, не говоря уже об очень развитых странах. Но, в той же Румынии, существовало и одно «но».

Диплом инженера выдавался только после прохождения, кажется трехгодичной стажировки в должности инженера и соответствующего решения специальной аттестационной комиссии.

Т.е. инженером не становился каждый, оканчивавший технический ВУЗ, как было принято у нас. А то ведь у нас было много людей числящихся инженерами только по диплому. Здесь, я думаю, применительно выражение: Инженерами не рождаются, инженерами становятся.

В Николаеве первыми учебными заведениями, готовившими специалистов для адмиралтейства, стали Морское артиллерийское училище, основанное в 1793 году, Морской кадетский корпус (1794 г.), а также училище корабельной архитектуры (1798 г.). Они выпускали военных морских офицеров и технических специалистов, которые, пройдя обычный для того времени обучения учениками мастеров – кораблестроителей на судоверфи и получив образование за границей (Англия, Франция и др.), становились в дальнейшем строителями кораблей.

Эта профессия древнее, кажется, даже другой инженерной профессии-строитель.

Посему, профессии «Кораблестроитель» никак не меньше чем около, а то и более, 6 тыс. лет! Вот так – то!

А потому звание «инженер – кораблестроитель» всегда должно звучать гордо. Кстати, будучи в роли журналиста я часто подписывал свои статьи псевдонимом «Ing. Mihail SLOBOZIANU» (Инж. Михаил СЛОБОЗИЯНУ). Псевдоним был навеян именем с. Слобозия, в котором я родился.

Я никогда не стеснялся своего звания инженера. Мой бывший министр экологии, строительства и развития территории Георгий Дука (ныне Президент Академии наук Молдовы) говорил мне фамильярно:

– Михай, я удивляюсь тому, как ты – инженер – электрик (он всегда почему-то путал мою специальность) – так хорошо разбираешься в вопросах охраны биологического разнообразия.

Именно он, когда в министерстве стала вакантной должность директора Департамента окружающей среды и природных ресурсов, предложил Государственной канцелярии Республики Молдова утвердить меня на эту должность.