По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

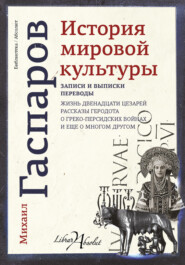

Собрание сочинений в шести томах. Т. 5: Переводы. О переводах и переводчиках

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

классика, это хорошо для кроссворда.

Ничто так не тяготит,

как хорошее.

Скоро войдет в моду

топор под пальто.

Все говорят об избытке.

Наверно, снова

появятся избыточные люди.

Ежедневная дефлорация

под напором лозунгов.

Каждый день мы меньше себе понятны.

Ежедневные газеты еще выходят

ежедневно.

«Мир» – это такая комедия.

Уже не имеет смысла

эмигрировать.

Простые предложения

не станут проще.

Под ножом

Остроумие отыскало дело

для отчаявшихся:

оправдывайся.

А тринадцать букв

складываются в

невозможность.

Нередко мертвые

заправляют мертвым языком

права.

Ветер

перелетает через

белые их тени.

Я бесправен —

значит,

лжив.

На меди

Каменные нагроможденья —

штрих на штрих —

именовались городом.

Мое самое давнее впечатление,

пережитое

не мной:

счет песчинок,

сушащих чернила на моем

смертном приговоре;

барабаны, звучащие piano;

и в сиянии Град обетованный —

совсем рядом.

ЙОРГОС СЕФЕРИС

Последний день

Был пасмурный день. Никто ничего не решал.

Дул ветерок. «Это не грего, это сирокко», – сказал кто-то.

Худые кипарисы, распятые на склоне, и там за ними

серое море с лужами света.

Заморосило. Солдаты взяли к ноге.

«Это не грего, это сирокко», – и больше ни о чем ни слова.

Но мы знали: на рассвете нас не будет.

Ничего: ни женщины, пьющей сон возле нас,

ни памяти, что мы были когда-то мужчинами.

Завтра – ничего.

«Этот ветер напомнил весну, – сказала подруга,

шедшая рядом и глядя вдаль, – весну,

средь зимы налетевшую в закрытое море.

Так внезапно. Прошло столько лет. Но как мы умрем?»

Похоронный марш заплетался под мелким дождем.

Как умереть мужчине? Странно: никто не думал.

А кто думал, те словно вспоминали летописи

крестовых походов или битвы при Саламине.

И все-таки смерть: каждому своя и больше ничья —

это игра в жизнь.

Гас пасмурный день: никто ничего не решал.

На рассвете у нас ничего не будет: все предано, даже наши руки,

и женщины наши – рабыни у колодцев, и дети —

в каменоломнях.

Ничто так не тяготит,

как хорошее.

Скоро войдет в моду

топор под пальто.

Все говорят об избытке.

Наверно, снова

появятся избыточные люди.

Ежедневная дефлорация

под напором лозунгов.

Каждый день мы меньше себе понятны.

Ежедневные газеты еще выходят

ежедневно.

«Мир» – это такая комедия.

Уже не имеет смысла

эмигрировать.

Простые предложения

не станут проще.

Под ножом

Остроумие отыскало дело

для отчаявшихся:

оправдывайся.

А тринадцать букв

складываются в

невозможность.

Нередко мертвые

заправляют мертвым языком

права.

Ветер

перелетает через

белые их тени.

Я бесправен —

значит,

лжив.

На меди

Каменные нагроможденья —

штрих на штрих —

именовались городом.

Мое самое давнее впечатление,

пережитое

не мной:

счет песчинок,

сушащих чернила на моем

смертном приговоре;

барабаны, звучащие piano;

и в сиянии Град обетованный —

совсем рядом.

ЙОРГОС СЕФЕРИС

Последний день

Был пасмурный день. Никто ничего не решал.

Дул ветерок. «Это не грего, это сирокко», – сказал кто-то.

Худые кипарисы, распятые на склоне, и там за ними

серое море с лужами света.

Заморосило. Солдаты взяли к ноге.

«Это не грего, это сирокко», – и больше ни о чем ни слова.

Но мы знали: на рассвете нас не будет.

Ничего: ни женщины, пьющей сон возле нас,

ни памяти, что мы были когда-то мужчинами.

Завтра – ничего.

«Этот ветер напомнил весну, – сказала подруга,

шедшая рядом и глядя вдаль, – весну,

средь зимы налетевшую в закрытое море.

Так внезапно. Прошло столько лет. Но как мы умрем?»

Похоронный марш заплетался под мелким дождем.

Как умереть мужчине? Странно: никто не думал.

А кто думал, те словно вспоминали летописи

крестовых походов или битвы при Саламине.

И все-таки смерть: каждому своя и больше ничья —

это игра в жизнь.

Гас пасмурный день: никто ничего не решал.

На рассвете у нас ничего не будет: все предано, даже наши руки,

и женщины наши – рабыни у колодцев, и дети —

в каменоломнях.

Другие электронные книги автора Михаил Леонович Гаспаров

Другие аудиокниги автора Михаил Леонович Гаспаров

Занимательная Греция

4.67

4.67