Леонардо да Винчи. Как художник, ученый и философ

Вообще в Амбуазе жилось весело. Очень часто двор покидал Амбуаз, то есть уезжала королева, и король Франциск приезжал тайком, чтобы повеселиться со своими любовницами. Эти неофициальные праздники были еще веселее официальных: здесь играли в любовь и в карты, пили вино и плясали, иногда под звуки народных песен. Но Леонардо был уже не в таком возрасте, чтобы часто участвовать в подобных празднествах. Он предпочитал общество местных ученых, поэтов, врачей, астрологов, занимался анатомией и посещал духовный театр, то есть мистерии, разыгрываемые духовными лицами. Еще более любил Леонардо оставаться в своем собственном поместье Ле-Клу, иначе Кло-Люсе, подаренном ему королем в год прибытия художника во Францию, причем ему была назначена приличная пенсия в 700 золотых экю.

Еще и теперь существует маленький замок или, попросту, помещичий дом, в котором жил Леонардо. Массивная лестница, окна с резьбою, часовня, низкая дверь, водосточные трубы с волчьими головами – все напоминает XVI век. Внутри все переделано, то есть искажено. Рассказывают, что еще в пятидесятых годах были заметны на стенах мастерской Леонардо, именуемой теперь салоном, старинные рисунки, изображавшие саламандр на золотом фоне, как говорят, работы Франческо Мельци, точно так же как и фрески, украшающие часовню. Замок расположен в живописной местности. Из окон видна долина Массы, ряды тополей и группы виноградников украшают пейзаж. Но Леонардо, говорят, часто вспоминал о более роскошной итальянской природе и, быть может, тосковал по ней более, чем думает большинство биографов. Веселый молодой красавец Мельци старался развлечь учителя музыкой: он хорошо играл на скрипке, и они составляли дуэты с Леонардо. Скромный Салаи вел все хозяйство, был почти слугою своего отца или учителя. Он же всегда сопровождал Леонардо в его ежедневных прогулках. После завтрака, который подавала обретшая бессмертие благодаря завещанию Леонардо его служанка Матюрина, Леонардо брал с собою Салаи и взбирался на окрестные зеленеющие холмы. Несмотря на свои годы, он еще весьма бодро поднимался на горы, останавливаясь лишь затем, чтобы подать милостыню кому-либо из нищих, знавших его щедрость и подстерегавших его на пути. Величавая фигура Леонардо в коричневой одежде, его густая, длинная, уже седая борода – все придавало ему вид древнего жреца. Современники нередко называли его «друидом»: стоит взглянуть на портрет, нарисованный Леонардо красным карандашом с самого себя уже в преклонном возрасте, чтобы оценить меткость этого прозвища. Впрочем, есть собственноручные портреты Леонардо, относящиеся к более раннему периоду его жизни: он с юности до старости был замечательно красив.

Франциск I привез Леонардо, воображая, что привезет с собою сотни гениальных художественных произведений. К сожалению, он ошибся. По приезде во Францию Леонардо да Винчи почти бросил кисть и даже перо. В течение более чем трехлетнего пребывания на чужбине он не создал ничего замечательного – лучший аргумент против критиков, уверявших, что он был столько же французом, сколько итальянцем.

Леонардо да Винчи. Голова кричащего человека в профиль. Эскиз к «Битве при Ангари». 1503

Что делал Леонардо в эти три года? Одни из недоумевающих биографов уверяют, что он писал картины, не дошедшие до нашего времени. Другие воображают, что он молился божеству, до тех пор игравшему, по мнению тех же биографов, слишком малую роль в его помышлениях. Арсен Гуссэ, один из лучших французских критиков, строит целый ряд предположений, сводящихся к тому, что «Леонардо искал и обрел в своем помещичьем уединении того, кого до тех пор забывал или не знал, именно Бога». Иначе рассуждают итальянские биографы, и в особенности те, которые ознакомились с подробностями жизни Леонардо из самых первых рук. Вазари полагает, что в последний год жизни, страдая старческими недугами и подпав под влияние местных священников, с которыми вел частые диспуты о религии, Леонардо стал религиозен; перед тем он имел, по словам этого биографа, «столь еретические понятия, что ни за что не хотел подчиняться религии и был скорее философом, чем христианином».

Что Леонардо ценил дух христианства и в этом смысле был деистом, об этом достаточно свидетельствует гениальнейшее из его произведений – «Тайная вечеря». Что касается его «еретических понятий», их можно отыскать в его манускриптах даже без помощи Вазари. Вот пример: «Не может быть звука, где нет движения и удара воздуха. Не может быть сотрясения воздуха без какого-либо инструмента; не может быть инструмента невещественного. Стало быть, дух не мог бы иметь ни голоса, ни формы, ни силы и не мог бы ни проникать в тело, ни выходить из него. Если, например, утверждают, что дух действует при посредстве тела, играя на нем, как на инструменте, то я на это возражу, что, если дух не состоит ни из нервов, ни из костей, он не может произвести никакого телесного движения».

Леонардо да Винчи. Плечевой пояс мужчины. Этюды. 1510.

Что касается «вполне католического» завещания Леонардо да Винчи, на которое ссылается Арсен Гуссэ с целью доказать, что «обращение» Леонардо было следствием не старческого недуга, а глубоко философских размышлений, то это доказательство нам кажется совершенно лишним и неуместным. Если бы Леонардо не был раньше христианином, в философском значении этого слова, он не написал бы ни «Воскресения Христа», ни «Святого семейства», ни своих Мадонн, ни «Тайной вечери». Никакого настоящего «обращения» поэтому и быть не могло для того, кто был всегда обращен к христианским идеалам; если же в последний год жизни Леонардо стал чаще прежнего диспутировать с католическими священниками, то это объясняется тем, что в его захолустье священники составляли почти единственный класс образованных людей и с ними легче было говорить и вести диспуты, чем с дворянами, занимавшимися пирами, военною службой и охотой на зайцев. По мнению Гуссэ, завещание Леонардо не столько «строго католическое», сколько строго юридическое; он, конечно, знал, что в чужой стране еще более следует соблюсти формальную сторону дела, чем на родине, где, однако, не было исполнено в его пользу завещание его отца. Этим и объясняется парадокс, перед которым останавливается Гуссэ, сравнивая последнюю волю трех великих людей: Микеланджело, Рафаэля и Леонардо. «Наименее религиозный из троих, – говорит критик, – написал наиболее христианское завещание». Да, потому что был стар, опытен, быть может, и потому, что болезнь заставила его пережить воспоминания самого раннего детства. Объяснение Вазари ближе всего к истине; но то, что ему кажется «обращением», есть предсмертная слабость гения.

Этою слабостью, быть может, объясняется проще всего и то, что, несмотря на самые упорные поиски французских художественных критиков, им не удалось найти почти ничего, написанного Леонардо да Винчи во Франции. Единственное указание на два больших портрета, написанных Леонардо, встречается у аббата Рожера: то были портреты короля Франциска I и его супруги Клавдии. Это был долг, уплаченный Леонардо за гостеприимство, оказанное ему королем. В своем описании амбуазского поместья аббат Рожер говорит: «Как прекрасна часовня времен Карла VIII. Но как ни хороша скульптурная работа, она не может быть даже сравниваема с картинами знаменитого Леонардо да Винчи, из которых остались портреты Франциска I и королевы Клавдии да несколько ангелов, писанных на дереве и довольно хорошо сохранившихся».

В наше время не найдена ни одна из этих картин.

В одной из дошедших до нас картин стараются узнать Марию Магдалину, принадлежащую, как говорят, кисти да Винчи; но если это правда, то именно эта картина служит доказательством того, что рука художника ослабела.

Завещание Микеланджело действительно характерно: «Мою душу – Богу, мое тело – земле, мое имущество – близким» – это все; республиканская простота и мужественность. Не менее замечательно завещание Рафаэля. Заранее догадываясь о близкой смерти, он назначил в завещании приданое для своей невесты, не забыл даже ее дяди, кардинала Биббиены, заранее избрал себе могилу в Пантеоне, истратил тысячу золотых скуди на часовню и на панихиды, подарил ученикам все свои начатые картины.

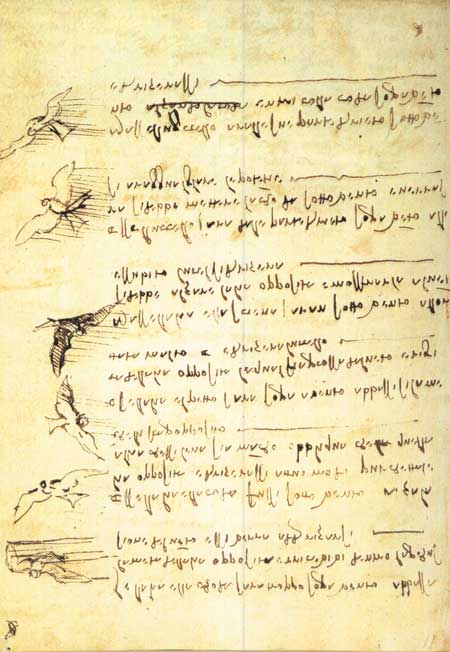

Леонардо да Винчи. Страница Атлантического кодекса Леонардо.

Ровно ничего выдающегося и оригинального нельзя найти в завещании Леонардо, исключая крайне мелочные подробности, которыми он желает обставить свои похороны, да еще разве странные для нашего слуха, но обычные в XVI веке выражения вроде следующего: «Прежде всего он (Леонардо) поручает свою душу нашему владыке Господу Богу, славной Деве Марии, монсинъору св. Михаилу и всем блаженным ангелам и святым мужеского и женского пола в раю». Назначив себе по возможности пышные похороны, Леонардо требует, чтобы по нему были отслужены три большие и 30 малых панихид и чтобы на его похоронах было 60 факелов, несомых 60 нищими. Не без некоторого основания думает Гуссэ, что Леонардо да Винчи, много изучавший анатомию и медицину, боялся, быть может, быть погребенным заживо, чем отчасти объясняется значительное количество назначенных им месс; что касается лиц, упомянутых в завещании, – главным наследником Леонардо и в то же время его душеприказчиком назначен Франческо Мельци «в вознаграждение за услуги, оказанные в прошлом». Ему Леонардо завещал все свои книги, инструменты и рисунки. Вилланис и Салаи названы в завещании просто «слугами», не забыта и верная служанка Матюрина, получившая «хорошую одежду черного сукна, украшенную кожей, суконную шляпу и десять дукатов единовременно». Даже братья Леонардо получили по завещанию 400 экю.

Еще 23 апреля 1518 года было написано это завещание; через год Леонардо скрепил его королевской печатью. Девять дней спустя, 2 мая 1519 года, Леонардо скончался после довольно продолжительной болезни, шестидесяти семи лет от роду. Некоторые писатели конца XVIII и начала XIX столетия уверяли, будто он умер в Фонтенбло. Это совершенно неправдоподобно, так как в последние месяцы жизни Леонардо находился почти безвыездно в своем поместье в Амбуазе. О смерти великого художника есть, собственно говоря, лишь два вполне заслуживающих доверия документа: письмо Франческо Мельци к братьям Леонардо и надгробная надпись, сообщаемая Вазари, который передает также рассказ об обстоятельствах смерти Леонардо да Винчи. Письмо Мельци, к сожалению, слишком кратко. Оно послано из Амбуаза 1 июня 1519 года, но из письма нельзя даже узнать наверное, где умер Леонардо.

«Я думаю, – пишет Мельци братьям да Винчи, некогда отвергнувшим Леонардо как незаконнорожденного, – что вы, вероятно, услышите о смерти маэстро Леонардо, вашего брата, бывшего для меня нежнейшим и лучшим из отцов. Я не в состоянии выразить горя, причиняемого мне этим событием; могу только сказать, что, пока продлится моя жизнь, я буду испытывать смертельную скорбь, потому что не проходило дня, чтобы Леонардо не доставлял мне доказательств своих нежнейших чувств. Этот редкий человек, подобного которому еще не создавала природа, был любим всеми, все глубоко сожалеют о нем. Он умер 2 мая, исполнив обряды, требуемые церковью. У него было письмо от христианнейшего короля, разрешившего ему оставить свое имущество, кому он захочет, исключая случай, если наследники просителя окажутся цареубийцами. Если бы не доброта короля, все его имение по французскому закону перешло бы в казну – таков закон этой страны». Далее Франческо сообщает подробности завещания и обещает прислать его с верным человеком.

А вот рассказ о смерти Леонардо, переданный Вазари:

«Будучи уже стар, Леонардо заболел и пролежал несколько месяцев. Чувствуя близость кончины, он занялся исключительно истинами нашей святой католической религии. Скорбя о своих грехах, больной исповедался со смирением и, приготовляясь набожно принять причастие, приподнялся, хотя не мог стоять. Друзья и слуги поддерживали его, король, часто посещавший его по-приятельски, вошел как раз в эту минуту. Леонардо, весьма уважавший монарха, снова лег в постель и, рассказывая королю подробности своей болезни, просил прощения у Бога и людей в том, что не сделал для искусства всего, что мог бы сделать.

Вдруг с ним сделался припадок судорог. Король встал и стал поддерживать ему голову, чтобы облегчить страдание; но божественный художник как будто почувствовал, что не может надеяться на еще более высокие земные почести, и испустил дух в объятиях короля».

В достоверности этого рассказа, принятого некоторыми историками за легенду, не может быть ни малейшего сомнения. Он буквально подтверждается сохраненной Вазари латинской эпитафией, которая гласит:

«Леонардо да Винчи. Что еще сказать? Его божественный гений, его божественная рука заслужили ему честь умереть в объятиях короля».

Несмотря на подтверждение этого рассказа многими писателями, которые могли еще знать современников Леонардо, во Франции и особенно в Германии был целый ученый спор из-за того, присутствовал ли Франциск I при смерти Леонардо или узнал об этом несколько дней спустя. Вазари, отлично знавший ближайшего друга Леонардо, Франческо Мельци, конечно, не стал бы без всякого повода искажать подробности кончины великого художника, да и весь рассказ его дышит правдивостью и непосредственностью.

Известная картина Роберта Флери – одно из лучших произведений французской исторической живописи – оказывается поэтому вполне согласною с историей. Еще раньше писали картины на ту же тему многие французские художники, между прочим Виан (Vien) и Жигу (Gigoux): последний превосходно воспроизвел черты лица да Винчи.

Несмотря на заботы Леонардо да Винчи о своих похоронах, могила его была забыта еще в XVII веке, а в нашем столетии понадобилась вся проницательность и настойчивость французского критика Арсена Гуссэ для того, чтобы открыть ее, раскопать и не без священного трепета взять в руки череп великого старца. С помощью садовника замка и его дочери Арсену Гуссэ после долгих поисков удалось найти великолепный череп с сохранившимися еще восемью зубами, с широким и высоким челом; затем были найдены камни с полустертыми буквами INC. После некоторых поисков удалось также найти плиты с буквами LEO и, наконец, DUS. Сомнений более не было: эти буквы, украшенные затейливыми арабесками, очевидно гласили:

LEOnarDUS vINCius.

Это было начало латинской эпитафии, вероятно той самой, которую сохранил Вазари и в которой, между прочим, сказано:

«Его искусная рука, более всякой другой, умела располагать для утехи глаз тени и краски. Он обладал тайною воспроизводить тела людей и даже воздушные образы богов. Его кисть давала жизнь лошадям».

Необходимо, однако, дать более точную оценку художественного значения произведений Леонардо да Винчи и той роли, которая принадлежит им в истории искусства.

Глава IX

Леонардо да Винчи как художник. – Эпоха Возрождения. – Классическая древность и дух нового времени. – «Иоанн Креститель». – «Вакх». – «Джоконда». – Значение «Тайной вечери» в истории искусства.

Эпоха, к которой относится жизнь и деятельность Леонардо да Винчи, известна под именем Возрождения. В течение долгого времени под этим подразумевалось возрождение в буквальном смысле слова, то есть восстановление классической древности, внезапно возродившейся после многих веков спячки и отсутствия всякого прогресса. В таком воззрении было много преувеличенного и неточного. Теперь даже последние представители этого взгляда, встречающиеся по преимуществу в Германии, обставляют свою теорию многочисленными оговорками. Так, Людвиг Шеффлер в своем этюде о Микеланджело, сравнивая произведения этого гораздо более чем Леонардо да Винчи приближающегося к древним грекам художника с классическими образцами, пишет, что отличительной чертой искусства времен Возрождения является «индивидуализм» или, если угодно, субъективизм. Личность художника, его «я» постоянно выступает наружу. Наивность и непосредственность античной жизни исчезают при этом совершенно, но зато появляется внутренняя «демоническая» борьба.

При всем глубоком различии, существующем между Леонардо да Винчи и Микеланджело, некоторые из приведенных соображений относятся одинаково к обоим художникам. Отсутствие в их творчестве того душевного равновесия и олимпийского спокойствия, которые являются наиболее характерными чертами лучших произведений классической древности, стремление выразить весьма сложные душевные движения – вот в чем соприкасалась деятельность обоих мастеров и что отличает их от классиков, для которых главным регулирующим началом была физическая красота, совершенство и гармония форм. Здесь, впрочем, вполне подтверждается положение, гласящее, что искусство, как бы ни были идеальны его задачи, всегда тесно связано с жизнью: жизнь конца XV и начала XVI веков давала совсем иной материал, нежели эпоха Перикла и Фидия. Быть может, все итальянское Возрождение не создало ничего более классического, нежели двадцать юношей, сгруппированных Микеланджело в одном из его произведений. Казалось, только древние были способны в такой степени восхищаться наготою юных мужских тел, изображенных как будто после чтения Платона. Но, присмотревшись ближе, нетрудно и здесь увидеть борьбу, разочарование, зависть – словом, все то, что так характеризовало тогдашнюю светскую жизнь Италии и что было совершенно чуждо истинному платонизму.

Леонардо да Винчи еще более чужд идеалам и формам классической древности, нежели его гениальный соперник. При всем глубоком знании античного мира, которым обладал Леонардо, он не только не копирует древних, но и не может подражать им, потому что он – сын своего времени, представляющего странную смесь идеальнейших порывов с пучиною порока. То была Италия не только Рафаэля, но и Чезаре Борджиа. Достаточно прочесть сонеты Микеланджело, чтобы увидеть, какая демоническая борьба происходила в этой гениальной натуре, окруженной искушениями и спасшейся от них лишь благодаря постоянным попыткам ограничить себя уздою мизантропии. Леонардо не оставил подобных биографических признаний; но и его жизнь была полна бурь и невзгод, и он не раз должен был разочароваться в людях и даже в самом себе.

В числе картин Леонардо, находящихся в Луврской галерее, можно видеть два произведения, о которых много спорили, но в которых всякий, кто сколько-нибудь понимает историю искусства, должен признать кисть Леонардо. Мы говорим о «Вакхе» и другой картине, известной под названием «Иоанн Креститель». Все эти картины безбожно искажены позднейшими реставраторами, но тем не менее невольно обращают на себя внимание. Вторая в особенности поразительна. Может быть, это и не Иоанн Креститель, но во всяком случае это юноша, находящийся в состоянии ненормального, болезненного восторженного экстаза. Таким мог быть Иоанн Креститель в юности, когда начал изнурять себя постом и ночным бодрствованием. Кто раз видел эту картину, никогда не забудет странного выражения глаз юноши, придающего его лицу даже нечто неприятное; некоторые из зрителей находят в них что-то хитрое, но это не хитрость, а самоуслаждение аскета, уверенного в том, что он обрел никому не доступную истину[2]. Напрасно во всей классической древности стали бы мы искать подобный тип, более родственный героям романов Достоевского, чем Софоклову безумному Аяксу. Это сияющее от восторга лицо с болезненной улыбкой на устах, характерный жест, с которым аскет указывает на небо, производят поразительное, драматическое впечатление. Форма этого произведения, как говорят, некогда украшавшего кабинет Кромвеля, совершенно соответствует идее. Краски, разумеется, потускнели – Леонардо губил себя своей слишком ученой химией, – но все эти дымчатые тона и почти металлический блеск освещенных частей производят впечатление фигуры, вышедшей из мрака для того, чтобы увидеть свет и проникнуться им. Это именно смешение мрака со светом путем тонких переливов. Поразительно, но не резко выделяется эта фигура аскета на фоне темном, как ночь.

Любопытно, что в то время, как этого Иоанна многие считали Вакхом, настоящего Вакха, находящегося в том же Лувре, иные принимают за Иоанна. В выражении обоих лиц есть действительно нечто сходное, но для Леонардо Вакх не был веселым богом классической древности. Это Вакх-мечтатель, опершийся о мрачную скалу. Он не наслаждается, а ищет наслаждений, и жадный взор его устремлен в беспредельное пространство. Перед ним раскрывается чудная картина, ярко залитый светом пейзаж; но он только прислушивается, как бы внимая росту каждой былинки, шелесту ветра и шуму отдаленных вод. Это не шумное веселое опьянение классической Греции, а лихорадочный бред пытливой, гениальной, но болезненной натуры.

Если даже эти две картины Леонардо представляют много загадочного – особенно для тех, кто судит о них, не вникнув в дух той эпохи, – то что сказать о бессмертной «Джоконде», об этой поэме любви, в которой действительно все загадочно? Эту дивную картину копировали не один раз. Существуют даже две копии совсем особого рода (одна из них у нас в Эрмитаже), изображающие «Джоконду», или Мону Лизу, без одежд. Это не копии, а наглые и бесстыдные профанации. Люди, не пощадившие «священного трепета» гениального художника, должны были по крайней мере пощадить женщину, которая, быть может, и любила Леонардо, но о которой один старинный французский писатель пишет: «Это была женщина весьма добродетельная». В высшей степени замечательно, что даже лучшие копии «Джоконды» не похожи на оригинал. Это участь, разделяемая подражателями Леонардо с теми, которые пытались воспроизвести Венеру Милосскую. Что всего любопытнее – и это доказано фотографическими снимками, – ни одна из копий не воспроизвела сколько-нибудь точно даже, так сказать, геометрических измерений и пропорций оригинала: на всех копиях руки слишком велики и улыбка почти цинична вследствие неверного воспроизведения губ. Чем объяснить это поразительное явление? Очевидно, что гений Леонардо сумел создать иллюзию, которой поддается и копирующий его художник почти так же, как если бы он писал с живой Моны Лизы. Где Леонардо чувствовал высочайшие и идеальнейшие порывы, обыкновенный талант видит только красивое лицо и вместо божественного трепета чувствует, быть может, лишь одно физическое удовольствие. К этому произведению Леонардо ближе всего подходят слова сонета его знаменитого врага Микеланджело:

Леонардо да Винчи. Джоконда. Портрет Моны Лизы. 1503

«Мои взоры не видели смертного существа. Они видели глубочайшие тайники ее души… Чувственность есть похоть, убивающая душу: это не постоянная любовь. Любовь стремится к тому, чтобы совершенствовать предмет любви».

И действительно, Леонардо достиг совершенства. Вазари не находит слов, чтобы похвалить эту картину. «Это чудо, – говорит он, – это вещь скорее божественная, чем человеческая». В наше время уже нельзя любоваться «вечно русыми» кудрями Моны Лизы: они потемнели и стали почти черными; и ее руки, «которым нет подобных», по словам одного старинного писателя, теперь кажутся погруженными во мрак; ее одежда стала почти вдовьей, а дивный пейзаж – море, окаймленное живописными скалами, – едва заметен. Но эта грациозная поза, эти чудные глаза женщины, полной любви, знающей, что ее любят, и в то же время чистой, как невинная девушка, – это не эллинская пластическая красота, это что-то высшее, потому что здесь скрывается сложная душевная драма.

Дух нового времени, бьющий ключом во всех работах Леонардо, достигает высочайшего совершенства в идеальнейшем из его произведений – «Тайной вечере». Если в «Иоанне Крестителе» и «Вакхе» выразились болезненные стороны его эпохи, а в «Джоконде» Леонардо запечатлел лучшие из своих личных порывов, то в «Тайной вечере» он сделал много больше. Великий художник создал бессмертные типы, воспроизводящие основные идеи христианства и, что всего важнее, ту борьбу, которую пришлось и приходится выдерживать этим идеям. Тут проявился весь гений Леонардо как в замысле, так и в исполнении. Ангельская душа Рафаэля создала тип Мадонны – это высочайшая концепция материнской любви, женской нежности и целомудрия; античный лишь по пластике, но полный демонических противоречий и мук характер Микеланджело создал кентавров, атлетов, нагих юношей и мрачную картину Страшного суда – героические, эротические и демонические типы. На долю Леонардо выпало воплотить в поразительно сильных и глубоко продуманных образах моральное торжество христианской идеи, заметное более всего там, где ей грозит самое низкое предательство.