Исаак Ньютон. Его жизнь и научная деятельность

Открытие различной преломляемости лучей и составляет капитальный результат анализа, произведенного Ньютоном, результат, подтвержденный всеми позднейшими исследованиями и послуживший исходным пунктом целого ряда научных открытий. Ньютон ошибался в частностях и не мог, конечно, предвидеть всех позднейших выводов. Но ему принадлежит честь основного анализа, доказавшего, что качественные различия лучей зависят от различий, доступных точному количественному измерению, а такое приведение качества к количеству всегда составляет огромный шаг вперед в науке. Дальнейшее развитие идеи Ньютона привело в новейшее время к открытию так называемого спектрального анализа, сделанному гейдельбергскими учеными Бунзеном и Кирхгофом. В самом измерении преломляемости лучей сделаны огромные успехи, да и теория преломления совершенно изменилась благодаря тому, что одержало верх учение о волнообразном движении эфира, которое Ньютон горячо оспаривал.

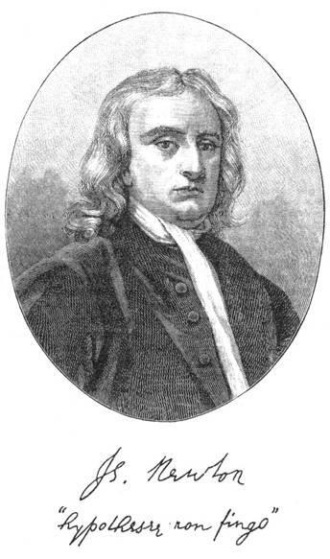

Ньютон нередко утверждал с большой настойчивостью, что он “не сочиняет гипотез” (“Hypotheses non fingo” – знаменитое изречение, попавшее даже в его “Principia”). Но таково уж свойство человеческого ума, что мысль всегда забегает дальше факта и даже опыт всегда является проверкою какой-нибудь гипотезы.

Самое простое и, по-видимому, естественное представление о свете состоит в том, что свет есть некоторое вещество. Несомненно, что движение частичек светящегося, то есть испускающего лучи тела играет огромную роль в световых явлениях и даже определяет их: помимо горения или других подобных явлений не может быть света; горение того или иного вещества определяет преломляемость, а стало быть, и цвет и другие качественные особенности лучей, исходящих из пламени. Но это влияние вещества на свойства света вовсе еще не доказывает, что свет распространяемся в пространстве посредством истечения весьма малых светящихся частичек, как учит так называемая теория истечения, подробно развитая Ньютоном. При ближайшем рассмотрении эта теория, наоборот, оказывается весьма маловероятною. Чрезвычайно трудно допустить, чтобы даже мельчайшие частицы вещества могли двигаться с такою чудовищною скоростью, какая необходима для объяснения действительной скорости распространения света. Непонятно также, как все эти бесчисленные массы светящихся частиц, совершающих чудовищную пляску, могут давать сколько-нибудь правильные явления. Наконец многие хорошо изученные явления показывают, что гораздо правдоподобнее другая гипотеза, приписывающая передачу света свойствам особой среды. Так, сравнение со звуком напрашивается само собою. Когда, например, звучит камертон, то очевидно, что звук не передается носящимися по воздуху звучащими частичками, отрывающимися от камертона, но передача происходит через воздух. Это доказывает прямой опыт, так как в безвоздушном пространстве дрожание камертона не дает звука. По аналогии можно предположить, что и свет передается при помощи некоторого вещества, еще более упругого и подвижного, чем воздух. Это гипотетическое вещество названо эфиром. Нельзя с уверенностью утверждать, составляет ли эфир нечто совершенно разнородное с обыкновенной материей или только является особым состоянием вещества, отличающимся от газообразного состояния настолько же, насколько это последнее отличается от твердого: пока не будет доказана возможность превращения обыкновенной материи в эфир и обратно, до тех пор более вероятною остается гипотеза двойственности, дуализма материального мира.

Нельзя сказать, чтобы Ньютону было чуждо понятие эфира. Наоборот, он неоднократно рассуждал об эфирной гипотезе, то отвергал, то принимал ее, но ни в том, ни в другом случае не соглашался допустить, чтобы свет происходил от волнообразного движения эфира или хотя бы обыкновенной материи. Ясно, что он отвергал не столько эфир, сколько самый характер движения, то есть уподобление световых явлений звуку или движению кругов на поверхности воды, в которую брошен камень. Конечно, такой сильный ум не мог отвергать заманчивых и блестящих обобщений без всякого основания, и Ньютон в своем отрицании указывал на слабые стороны противного учения, чем немало способствовал его усовершенствованию и окончательному торжеству.

Дальнейшее развитие теорий Ньютона и его борьба с противными учениями относятся, однако, к более позднему времени. С целью выяснения последовательного развития идей Ньютона необходимо сначала рассмотреть его наиболее ранние исследования и открытия в других областях физики и математики.

ГЛАВА III

Знаменитое яблоко. – Действительная история идеи всемирного тяготения. – Предшественники Ньютона: Кеплер, Джильберт, Гук. – Математическая подготовка. – Бином Ньютона и теория бесконечно малых. – История дифференциального исчисления

В 1666 году в Кембридже появилась какая-то эпидемия, которую по тогдашнему обычаю сочли чумой, и Ньютон удалился в свой Вульсторп. Здесь в деревенской тиши, не имея под рукой ни книг, ни приборов, живя почти отшельнической жизнью, двадцатичетырехлетний Ньютон предался глубоким философским размышлениям. Плодом их было гениальнейшее из его открытий – учение о всемирном тяготении.

Был летний день. Ньютон любил размышлять, сидя в саду, на открытом воздухе. Предание сообщает, что размышления Ньютона были прерваны падением налившегося яблока. Знаменитая яблоня долго хранилась в назидание потомству и лишь в нашем столетии засохла, была срублена и превращена в исторический памятник в виде скамьи.

Ньютон давно размышлял о законах падения тел, и весьма возможно, что в частности падение яблока опять навело его на размышления. Говорят, что от мыслей, внушенных этим падением, Ньютон перешел к вопросу: везде ли на земном шаре падение тел происходит одинаково? Так, например, можно ли утверждать, что в высоких горах тела падают с такою же скоростью, как и в глубоких шахтах?

Мысль, что тела падают на землю вследствие притяжения их земным шаром, была далеко не нова: это знали еще древние, например Платон. Но как измерить силу этого притяжения? Везде ли на земном шаре оно одинаково и как далеко оно простирается? Вот вопросы, которые до Ньютона смущали ученых и философов, не приводя к какому-либо точному количественному результату. Размышляя о падении тел на землю и делая все более и более широкие обобщения, Ньютон поставил вопрос: не простирается ли земное притяжение далеко за пределы атмосферы, например, до самой Луны, и не есть ли движение Луны явление вполне аналогичное падению хотя бы яблока? Вот основная мысль, пришедшая Ньютону в достопамятное лето 1666 года. Необходимо было ее проверить и доказать математически. Для этого надо было еще открыть основную формулу, математический закон движения.

Каким образом открыл Ньютон этот закон, для которого аналогия с падением яблока уже не могла иметь никакого значения? Сам Ньютон писал много лет спустя, что математическую формулу, выражающую Закон всемирного тяготения, он вывел из изучения знаменитых законов Кеплера. Возможно, однако, что его работу в этом направлении значительно ускорили исследования, производившиеся им в области оптики. Закон, которым определяется “сила света” или “степень освещения” данной поверхности, весьма схож с математической формулой тяготения. Простые геометрические соображения и прямой опыт показывают, что при удалении, например, листа бумаги от свечи на двойное расстояние, степень освещения поверхности бумаги уменьшается, и притом не вдвое, а в четыре раза, при тройном расстоянии – в девять раз и так далее. Это и есть закон, который во времена Ньютона называли кратко законом “квадратной пропорции”; выражаясь точнее, следует сказать, что “сила света обратно пропорциональна квадратам расстояний”. Весьма естественно для такого ума, как Ньютон, было попытаться приложить этот закон к теории тяготения.

Раз напав на мысль, что притяжение Луны Землею определяет движение земного спутника, Ньютон неминуемо пришел к подобной же гипотезе относительно движения планет вокруг Солнца. Но ум его не довольствовался непроверенными гипотезами. Он стал вычислять, и понадобились десятки лет для того, чтобы его предположения превратились в грандиознейшую систему мироздания.

Чтобы понять все значение основной мысли Ньютона, необходимо напомнить хотя бы в самых общих чертах, в каком положении находилась небесная механика до Ньютона. За сто лет до его рождения Коперник, умирая, успел подержать в руках только что отпечатанный экземпляр своей книги “О движениях небесных тел”. В этой книге была разрушена теория древних, заставлявших Солнце вращаться вокруг Земли: оно было сделано центром всей планетной системы. Эта книга была плодом тридцатишестилетних вычислений и наблюдений. Датский астроном Тихо Браге хотя и мало подвинул теорию Коперника, однако много содействовал ее установлению своими чрезвычайно тщательными наблюдениями. Великий Галилей, умерший за год до рождения Ньютона, пострадал за защиту учения Коперника против фанатиков и суеверов и своими научными исследованиями падения тел значительно развил и расширил научную механику. Кеплер, соединявший крупный математический талант с изумительным трудолюбием и фантазией поэта, в течение семнадцати лет изучал движения планеты Марс и почти ощупью искал законы этого движения. После бесчисленных неудачных попыток он установил свои знаменитые законы эллиптического движения, показав, что планеты движутся по эллипсам, что Солнце находится в фокусе этих эллипсов и что между временем обращения и средним расстоянием планет от Солнца существует весьма простая математическая зависимость.

Эти законы уже дали эмпирически построенный план мироздания. Открыв свой третий закон, Кеплер пришел в такое восторженное состояние, что ему показалось, будто он бредит. К своим открытиям он отнесся как поэт. Вселенная представилась ему стройной гармонией. В 1619 году Кеплер издал знаменитую “Гармонию мироздания”, в которой был на расстоянии одного шага от открытия Ньютона и все-таки не сделал его. Мало того что Кеплер приписывал движения планет некоторому взаимному притяжению, он даже готов был принять закон “квадратной пропорции” (то есть действия, обратно пропорционального квадратам расстояний), однако вскоре отказался от него и вместо этого предположил, что притяжение обратно пропорционально не квадратам расстояний, а самим расстояниям. В трактате о движении планеты Марс Кеплер говорит, что несомненно между планетами должно существовать притяжение. Он утверждал также, что приливы зависят от лунного притяжения и что неправильности в движениях Луны, открытые Тихо Браге, обусловливаются совместным действием Солнца и Земли. При всем том, Кеплеру не удалось установить механических начал им же открытых законов планетного движения. Непосредственными предшественниками Ньютона в этой области были его соотечественники Джильберт и в особенности Гук. В 1660 году Джильберт издал книгу “О магните”, в которой сравнивал действие Земли на Луну с действием магнита на железо. В другом сочинении Джильберта, напечатанном уже по его смерти, сказано, что Земля и Луна влияют друг на друга как два магнита, и притом пропорционально своим массам. Но всего ближе к истине подошел Роберт Гук, современник и соперник Ньютона. 21 марта 1666 года, то есть незадолго до того времени, когда Ньютон впервые глубоко вник в тайны небесной механики, Гук прочел на заседании Лондонского королевского общества отчет о своих опытах над изменением силы тяжести в зависимости от расстояния падающего тела относительно центра Земли. Сознавая неудовлетворительность своих первых опытов, Гук придумал измерять силу тяжести посредством качания маятника – мысль в высшей степени остроумная и плодотворная. Два месяца спустя Гук сообщил в том же обществе, что сила, удерживающая планеты в их орбитах, должна быть подобна той, которая производит круговое движение маятника. Значительно позднее, когда Ньютон уже готовил к печати свой великий труд, Гук независимо от Ньютона пришел к мысли, что “сила, управляющая движением планет”, должна изменяться в “некоторой зависимости от расстояний”, и заявил, что “построит целую систему мироздания”, основанную на этом начале. Но здесь-то и обнаружилось различие между талантом и гением. Счастливые мысли Гука так и остались в зачаточном состоянии: у Гука не хватило сил справиться со своими гипотезами, и слава открытия всемирного тяготения досталась и должна была достаться Ньютону.

Ньютон никогда не мог бы развить и доказать своей гениальной идеи, если бы не обладал могущественным математическим методом, которого не знал ни Гук, ни кто-либо иной из предшественников Ньютона. Мы говорим об анализе бесконечно малых величин, известном теперь под именем дифференциального и интегрального исчислений.

Задолго до Ньютона многие философы и математики занимались вопросом о бесконечно малых, но ограничились лишь самыми элементарными выводами. Еще древние греки употребляли в геометрических исследованиях способ пределов, посредством которого вычисляли, например, площадь круга. Особенное развитие дал этому способу величайший математик древности Архимед, открывший с его помощью множество замечательных теорем. Кеплер и в этом отношении ближе всех подошел к открытию Ньютона. По случаю чисто житейского спора между покупщиком и продавцом из-за нескольких кружек вина Кеплер занялся геометрическим определением емкости бочкообразных тел. В этих исследованиях видно уже весьма отчетливое представление о бесконечно малых. Так, Кеплер рассматривал площадь круга как сумму бесчисленных весьма малых треугольников или, точнее, как предел такой суммы. Позднее тем же вопросом занялся итальянский математик Кавальери. В особенности много сделали в этой области французские математики XVII века Роберваль, Ферма и Паскаль. Но только Ньютон и несколько позднее Лейбниц создали настоящий метод, давший огромный толчок всем отраслям математических наук.

По замечанию Огюста Конта, дифференциальное исчисление, или анализ бесконечно малых величин, есть мост, перекинутый между конечным и бесконечным, между человеком и природой: глубокое познание законов природы невозможно при помощи одного грубого анализа конечных величин, потому что в природе на каждом шагу – бесконечное, непрерывное, изменяющееся.

Ньютон создал свой метод, опираясь на прежние открытия, сделанные им в области анализа, но в самом главном вопросе он обратился к помощи геометрии и механики.

Когда именно Ньютон открыл свой новый метод, в точности неизвестно. По тесной связи этого способа с теорией тяготения следует думать, что он был выработан Ньютоном между 1666 и 1669 годами и во всяком случае раньше первых открытий, сделанных в этой области Лейбницем.

ГЛАВА IV

Отражательный телескоп. – Избрание в члены Королевского общества. – Дальнейшие работы по оптике. – Полемика. – Ошибки Ньютона: ахроматизм и теория волнообразного движения. – Исследование мыльных пузырей. – Теория “фазисов легкого отражения и преломления”

Возвратившись в Кембридж, Ньютон занялся научною и преподавательскою деятельностью. С 1669 по·1671 год он читал лекции, в которых излагал свои главные открытия относительно анализа световых лучей; но ни одна из его научных работ еще не была опубликована. Ньютон все еще продолжал работать над усовершенствованием оптических зеркал. Отражательный телескоп Грегори с отверстием в середине объективного зеркала не удовлетворял Ньютона. “Невыгоды этого телескопа, – говорит он, – показались мне весьма значительными, и я счел необходимым изменить конструкцию, поставив окуляр сбоку трубы”.

Известно, что изобретение телескопа как научного прибора, а не игрушки, было сделано Галилеем в том самом году (1609), когда явилась в печати “Новая астрономия” Кеплера. Узнав от своих парижских друзей об игрушке, изобретенной голландцем Янсенсом для принца Морица, Галилей тотчас догадался, каков принцип этой конструкции, и, так сказать, переоткрыл его вновь. Восторженные отзывы Галилея о первых построенных им телескопах весьма характерны. “Мне удалось наконец, – восклицает он, – соорудить столь превосходный инструмент, что в него можно видеть предметы в тысячу раз большими и в тридцать раз приближенными по сравнению с простым глазом”. Понятие об увеличении выражено здесь еще в совсем наивной форме.

В наше время трудно себе представить, какое впечатление произвело изобретение телескопа на ученый мир и на всех образованных людей того времени. С восторгом говорили о том, что планеты кажутся в телескоп гораздо больше самых ярких звезд, что Юпитер представляется чем-то вроде полной Луны и что можно ясно различить его шарообразную форму. Великий Кеплер сгорал от нетерпения, ожидая каждый новый номер “Звездного вестника”, в котором Галилей публиковал свои открытия.

Тем не менее в области техники телескопного дела оставалось еще много работы. Ньютон сначала пытался шлифовать увеличительные стекла, но после открытий, сделанных им относительно разложения световых лучей, он оставил мысль об усовершенствовании преломляющих телескопов и взялся за шлифовку вогнутых зеркал.

Впервые о построенном им телескопе великий ученый сообщил в письме, обращенном к врачу Эту, одному из учредителей Лондонского королевского общества. Телескоп был весь сделан собственными руками Ньютона. В его инструмент можно было ясно видеть четыре спутника Юпитера и фазы Венеры. Главным преимуществом своего телескопа Ньютон считал его малые размеры: шестидюймовый маленький инструмент его был не хуже тогдашних четырехфутовых преломляющих труб. Впоследствии надежды Ньютона оказались преувеличенными: он думал, например, что шестифутовый телескоп его конструкции будет равной силы с наилучшею стофутовой преломляющей трубой.

Не ограничиваясь этим, Ньютон полагал, что вообще не стоит тратить времени на усовершенствование преломляющих телескопов. Источником такого мнения было теоретическое заблуждение Ньютона: он был уверен в невозможности уничтожить в преломляющих телескопах радужную окраску контуров, вредящую ясности изображения.

Сделанный Ньютоном телескоп может с полным правом считаться первым отражательным телескопом. Хотя Грегори раньше Ньютона дал теорию своего телескопа и построил модель, но выполнение этой модели он предоставил потомству. Знаменитые тогдашние английские практические оптики Райвз и Кокс по заказу Грегори пытались отполировать зеркало шестифутового радиуса, но эта работа им не удалась, и Грегори собирался ехать в Голландию, да так и не поехал. Поэтому Ньютон имел право выставить на своем телескопе подпись: “Первый отражательный телескоп”.

Успех первого сделанного опыта побудил Ньютона к дальнейшим работам. Несмотря на то что как раз в это время Ньютон занимался теорией преломления, методом бесконечно малых и гипотезой всемирного тяготения, он принялся за новую работу и снова сделал вручную еще один телескоп больших размеров и лучшего качества.

Этот инструмент возбудил в Кембридже самый живой интерес.

Один из кембриджских профессоров в свою очередь взялся за работу и по указаниям Ньютона сделал еще более хороший инструмент. Об этих телескопах узнало наконец Лондонское королевское общество, которое обратилось к Ньютону через посредство своего секретаря Ольденбурга с просьбою сообщить подробности изобретения. В 1670 году Ньютон передал свой телескоп Ольденбургу – событие весьма важное в его жизни, так как этот инструмент впервые сделал имя Ньютона известным всему тогдашнему ученому миру.

11 января 1671 года было заявлено на заседании Лондонского королевского общества, что телескоп Ньютона был показан королю и рассмотрен комиссией, состоявшей из председателя общества Морэя и членов: Ниля, Рена и Гука. Эти ученые (исключая завистливого Гука) выразили самое лестное мнение об изобретении Ньютона и, желая обеспечить за ним первенство открытия, посоветовали Ньютону составить описание своего прибора и послать одному из первых тогдашних астрономов и математиков, голландцу Гюйгенсу, жившему в то время в Париже. По соглашению с Ньютоном секретарь Королевского общества Ольденбург взялся составить латинское описание, которое по исправлении его Ньютоном было послано Гюйгенсу. Телескоп, сделанный руками Ньютона, до сих пор хранится в библиотеке Лондонского королевского общества.

В конце 1670 года Ньютон был избран в члены Лондонского королевского общества. 23 декабря доктор Уард, известный епископ, автор нескольких астрономических сочинений и профессор астрономии в Оксфорде, предложил Ньютона в члены общества, основывая его права главным образом на изобретении телескопа. Предложение епископа было принято. Избрание доставило Ньютону величайшее удовольствие, о чем он вполне искренне заявляет в письме на имя Ольденбурга: “Постараюсь выразить свою благодарность, сообщая то, что могут произвести скромные усилия одинокого труженика”. Вскоре после того Ньютон послал Ольденбургу письмо, в котором впервые известил общество о своих оптических открытиях. Письмо это весьма интересно. Ньютон пишет: “Я хочу сообщить обществу о философском открытии, которое и побудило меня сделать названный телескоп; не сомневаюсь, что общество поблагодарит меня за это сообщение гораздо больше, чем за мой инструмент, так как, по моему мнению, это мое открытие (речь идет о разложении лучей света) есть самое удивительное, если не самое важное, какое до сих пор было сделано относительно явлений природы”.

6 февраля Ньютон действительно написал Ольденбургу письмо, в котором изложил свои основные опыты. Письмо это возбудило чрезвычайно живой интерес среди членов общества. Собрание постановило “передать автору торжественное изъявление благодарности за его остроумный трактат”. Было выражено желание, чтобы этот трактат немедленно появился в печати, “дабы его лучше могли рассмотреть философы” и с целью “оградить автора от посягательств других лиц”. Подробное рассмотрение письма Ньютона и составление доклада были поручены епископу Уарду вместе с Бойлем и Гуком.

Внимание Королевского общества к Ньютону было для него сильной нравственной поддержкой, и он с величайшей готовностью согласился на напечатание своего трактата в “Известиях” общества (“Philosophical Transactions”, журнал, издающийся до сих пор). Ньютон пишет по этому поводу Ольденбургу: “Чрезвычайно приятно излагать свои открытия не предубежденной толпе, но столь правдивому и беспристрастному обществу”. В то время Ньютона еще не коснулись интриги, слишком обыкновенные в ученом мире.

В первых оптических трактатах, присланных им обществу, Ньютон намечает также основания теории цвета тел, которая гораздо сложнее, чем вопрос о разложении лучей призмою.

В то время Ньютон произвел немало опытов, имевших целью обратное соединение известных лучей в бесцветные. Простейший способ состоит в том, чтобы к призме приложить другую такую же призму, так как обе вместе образуют тело с параллельными гранями, причем лучи, пройдя сквозь это тело, принимают направление, параллельное тому, которое они имели с самого начала. Ньютон старался пояснить соединение цветных лучей более популярными, хотя и менее научными способами. Так, он вращал круги, оклеенные цветными секторами, а также смешивал разноцветные порошки. При смешении сурика с синькой, охрой и зеленой краской получилась грязно-белая смесь; но при ярком освещении такого порошка, рассыпанного по полу, Ньютон достиг того, что он казался белее бумаги. Этот опыт был уже переходом к изучению цвета тел.

Освещая предметы разными цветными огнями, получаемыми, например, при помощи цветных фонарей, Ньютон заметил, что всякий цвет выигрывает, то есть кажется более ярким от освещения однородным с ним светом: так, красные предметы кажутся наиболее яркими при освещении красным огнем, тогда как зеленые предметы при этом кажутся почти черными. Эти опыты навели Ньютона на мысль, что цвет тел вовсе не так присущ им при всяких условиях, как, например, протяжение или тяжесть. Цвет есть результат отражения цветных лучей, и если лучей данного качества не имеется, то и соответствующий цвет тел вовсе пропадает. Нет поэтому тел “существенно зеленых”, но всякое тело становится зеленым при освещении одними зелеными лучами, что легко наблюдать при горении бенгальских огней. Наоборот, если в лучах данного света нет зеленых лучей, то все предметы, казавшиеся при солнечном свете зелеными, примут иной цвет. Одним словом, и здесь, как в явлениях спектра, главную роль играют падающие лучи, а не предмет, ими освещенный.

Как и следовало ожидать, теории Ньютона не были приняты без борьбы. Тотчас вслед за письмом Ньютона, где излагались его главные открытия по оптике, появилось в тех же “Известиях” Лондонского королевского общества письмо французского иезуита Пардиса, профессора математики в Клермоне. Иезуит этот пытался объяснить явления преломления, исходя из опытов Гримальди над светорассеянием, – мысль блестящая и совершенно в духе гипотезы волнообразного движения, но доказательство ее оказалось не по силам Пардису, и, убежденный возражениями Ньютона, он уступил его доводам и прислал по этому поводу весьма лестное письмо. Еще более слабы были возражения люттихского врача Линюса; но они привели к тому, что один из его учеников, Гаскойн, решился вместо голословной полемики взяться за опыты, и по его просьбе опыт был сделан талантливым ученым Люкасом в Люттихе. Люкас описал свои опыты в статье, где отдает должное Ньютону и подтверждает все его результаты кроме одного. Хотя призма Люкаса имела такой же преломляющий угол, как у Ньютона, но была, очевидно, сделана из стекла другого качества. В то время как у Ньютона длина спектра превышала ширину в пять раз, у Люкаса длина была больше ширины лишь в три с половиной раза. Опыты Люкаса были первым шагом к открытию ахроматических стекол, которые, преломляя свет, то есть изменяя направление лучей, не дают, однако, ни цветных лучей, ни цветной окраски рассматриваемым предметам. Очевидно, что такое явление невозможно с двумя однородными призмами, но если взять призмы из различных сортов стекла, то можно подобрать их так, что две вместе взятые призмы дадут ахроматическое преломление. Этого и достигли Голль, Доллонд и Блэр уже после смерти Ньютона.