По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

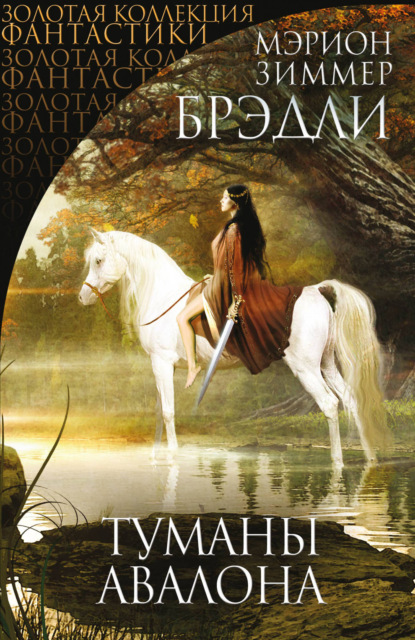

Туманы Авалона

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Ах, будь она обученной колдуньей или жрицей, как Вивиана! В детстве она наслушалась немало историй о том, сколько зла приключается оттого, если пытаешься колдовством навязывать свою волю Богам. Но неужели это благо – допустить, чтобы Утер угодил в засаду и все его люди погибли? Игрейна твердила себе, что у Утера наверняка есть соглядатаи и разведчики и в помощи женщины он не нуждается. И все-таки она пребывала в глубоком унынии, думая, что наверняка могла бы принести больше пользы, нежели просто сидеть и ждать сложа руки.

Незадолго до ночи середины зимы поднялась буря и бушевала целых два дня, да так яростно, что Игрейна знала: к северу, на болотах, не уцелеет ни одно живое существо, кроме тех, что забьются в норы, как кролики. Даже в замке люди жались к огню – а топили отнюдь не во всех комнатах – и, дрожа, прислушивались к вою ветра. Днем в замке царил полумрак из-за снегопада и слякоти, так что Игрейна даже прясть не могла. На жалкий запас свечей с фитилем из сердцевины ситника молодая женщина посягать не смела, ведь до конца зимы было еще очень и очень долго; и по большей части женщины сидели во тьме, а Игрейна усиленно вспоминала древние предания с Авалона, чтобы развлечь и утихомирить Моргейну и не дать Моргаузе раскапризничаться от усталости и скуки.

Но когда наконец девочка и Моргауза заснули, Игрейна, завернувшись в плащ, уселась у догорающих углей, слишком возбужденная, чтобы прилечь. Она знала: нет смысла заставлять себя отправиться спать, она все равно не заснет, а будет лежать, глядя в темноту, пока не заболят глаза, и пытаясь мысленно преодолеть лиги и лиги расстояний, отделяющие ее от… от чего же? Устремится ли она помыслами к Горлойсу, чтобы понять, куда завело его предательство? Ибо иначе как предательством это не назовешь: он поклялся в верности Утеру как Верховному королю, а потом нарушил данное слово – из-за вздорной ревности и подозрений.

Или к Утеру, что, сбившись с пути, пытается встать лагерем на незнакомых болотах, потрепанный бурей, ослепленный снегом?

Как ей дотянуться до Утера? Игрейна припомнила все то немногое, что усвоила из магии еще девочкой на Авалоне. Тело и душа не связаны неразрывно, наставляли ее, во сне душа отделяется от тела и отлетает в страну грез, где все – иллюзия и обман, а иногда – для тех, кто прошел обучение у друидов, – в страну истины; один-единственный раз, под водительством мерлина, побывала там и Игрейна.

…Однажды, когда она рожала Моргейну, и муки грозили затянуться до бесконечности, Игрейна ненадолго оставила тело и увидела себя словно со стороны: она лежала внизу, истерзанная болью, над ней суетились повитухи, прислужницы подбадривали роженицу, а сама она парила в вышине, освободившись от страданий, опьяненная радостью, но вот кто-то склонился над нею, настоятельно уговаривая: вот теперь надо тужиться как следует, уже макушка младенчика показалась; и она вернулась к удвоенной боли и яростным потугам, а после все позабыла. Но если ей такое удалось тогда, значит, удастся и сейчас. Дрожа всем телом, невзирая на плащ, Игрейна пристально уставилась в огонь и резко пожелала оказаться в другом месте.

И все получилось. Игрейна словно стояла рядом с собою же, все ее чувства обострились, внимание сосредоточилось в одной точке. А главная перемена заключалась в том, что она перестала слышать, как завывает буря за стенами замка. Ингрейна не оглянулась – ей объясняли, что, выйдя из тела, ни в коем случае нельзя оборачиваться назад, ибо тело притянет назад душу; но даже без помощи глаз она каким-то образом ясно видела все вокруг и знала, что тело ее по-прежнему сидит неподвижно перед угасающим огнем. Вот теперь, совершив задуманное, Игрейна преисполнилась страха. «Сперва я разведу огонь», – подумала она, но тут же поняла, что если возвратится в тело, то больше никогда на такое не осмелится.

Игрейна подумала о Моргейне, живому связующему звену между нею и Горлойсом, – хотя сам он отрекся от этих уз и отозвался о ребенке уничижительно, тем не менее связь существует, и она отыщет Горлойса, если захочет. И едва мысль эта оформилась в ее сознании, Игрейна оказалась… в ином месте.

…Но где же она? Ярко горел светильник, и в его неверном свете Игрейна разглядела мужа в окружении дружинников: люди его жались друг к другу в одной из маленьких каменных хижин на болотах.

– Я много лет сражался бок о бок с Утером под началом Амброзия, и если я хоть сколько-то его знаю, он сделает ставку на доблесть и внезапность, – говорил Горлойс. – Его люди ничего не смыслят в нашей корнуольской погоде, им и в голову не придет, что, если солнце садится в снежную бурю, вскорости после полуночи прояснится; так что воинство Утера не стронется с места до восхода, но едва солнце поднимется над горизонтом, Утер даст сигнал выступать, надеясь напасть на нас с первым светом. Если мы окружим его лагерь за эти часы между тем, как небо прояснится и взойдет солнце, мы захватим врагов врасплох, как раз когда они станут сниматься с лагеря. Они-то приготовятся к переходу, а не к битве! При малой толике удачи мы захватим их раньше, чем они успеют извлечь мечи из ножен! А как только воинство Утера будет разгромлено, сам он если и не погибнет, то по крайней мере убежит из Корнуолла поджав хвост и никогда уже не вернется. – В тусклом свете светильника Игрейна видела: Горлойс оскалился, точно дикий зверь. – А если Утер падет на поле боя, его воинство разбежится во все стороны, точно Ройнгей, если убить королеву!

Игрейна непроизвольно отпрянула, вдруг испугавшись, что Горлойс наверняка ее заметит, даже притом, что она – бесплотный призрак. А тот и в самом деле поднял голову, нахмурился, провел рукою по щеке.

– Сквозняк, не иначе – уж больно здесь холодно, – пробормотал он.

– А чего и ждать-то? Студено, как в могиле, ишь буран как разыгрался, – проворчал кто-то из его дружинников, но не успел он договорить, как Игрейна уже унеслась прочь, паря на грани бесплотного небытия, трепеща и сопротивляясь неодолимой тяге возвратиться в Тинтагель. Ей отчаянно хотелось вернуться к ощущению плоти и огня, а не странствовать между мирами, точно неприкаянный призрак…

Как ей попасть к Утеру, как предупредить его? Их ничто не соединяет, она даже ни разу не обменялась с ним поцелуем страсти, что связал бы их тела из плоти и крови и приманил бы бестелесный дух, каким она стала теперь. Горлойс обвинил ее в супружеской измене, о, как отчаянно жалела теперь Игрейна, что это неправда! Она блуждала во тьме, словно слепая, – в неосязаемой пустоте; она знала, что стоит лишь пожелать – и она вновь окажется в своих тинтагельских покоях, где тело ее, оцепеневшее, замерзшее до костей, скорчилось у погасшего очага. Игрейна отчаянно боролась, стараясь удержаться в мертвой и слепой тьме, беззвучно молясь: «Пусть я попаду к Утеру», и отлично зная при этом, что по прихотливым законам этого мира такое невозможно, в нынешнем теле она с Утером ничем не связана.

«Но узы, соединившие меня с Утером, крепче оков плоти, ибо выдержали не одну жизнь». Игрейна вдруг осознала, что спорит с чем-то незримым, точно взывая к судье высшему, нежели тот, что установил законы этой жизни. Темнота словно давила со всех сторон, молодая женщина чувствовала, что задыхается, что где-то внизу покинутое ею тело совсем заледенело, превратилось в сосульку, так что дыхание отказывает. В сознании ее властно зазвучало: «Возвращайся, возвращайся, Утер – взрослый мужчина, и в твоих заботах он не нуждается», и, по-прежнему сопротивляясь, изо всех сил стараясь удержаться на месте, Игрейна отвечала: «Он – только человек, от предательства не защищен и он!»

Но вот в давящей тьме образовался бездонный провал, и Игрейна поняла, что глядит не на собственное незримое «я», но на нечто Иное. Продрогшая, дрожащая, измученная, не слухом, но каждым нервом своего существа она внимала повелению:

– Назад. Ступай назад. Ты не имеешь права здесь находиться. Законы определены и установлены раз и навсегда, ты не можешь оставаться здесь безнаказанно.

Словно со стороны, Игрейна услышала, как отвечает враждебной тьме:

– Если надо, я приму заслуженную кару.

– Зачем ты стремишься туда, куда путь для тебя закрыт?

– Я должна предупредить его! – исступленно выкрикнула она, а затем вдруг, подобно выбирающемуся из кокона мотыльку, что-то всколыхнулось в Игрейне – что-то большее, нежели она сама, – открылось, развернуло крылья; и вот окутывающая ее тьма исчезла, а жуткий образ, предостерегающий ее, превратился в фигуру под покрывалом: да это только женщина, такая же, как она, жрица, но со всей определенностью не Богиня и не Старуха Смерть.

– Мы связаны и скованы клятвой, жизнь к жизни и за пределами жизни, у тебя нет права на запрет, – твердо произнесла Игрейна. И внезапно увидела, что руки ее до самых плеч обвили золотые змеи – те самые, из загадочного сна про кольцо камней. Молодая женщина воздела руки и прокричала одно-единственное слово на незнакомом языке. Впоследствии ей так и не удалось вспомнить ни единого слога, вот разве только то, что слово начиналось с раскатистого «Аааххх…» и заключало в себе великую силу; не знала она и того, как оно пришло к ней в час крайней нужды – к ней, что в этой жизни даже не была жрицей. Грозная фигура растаяла, и перед Игрейной замаячил свет – точно отблеск встающего солнца.

Нет, это – слабый, тусклый огонек светильника: свеча с фитилем из сердцевины ситника в деревянном ящичке, кое-как прикрытая тонкой роговой заслонкой, едва различимая искорка в ледяном полумраке тесной, сложенной из камней хижины, полуразрушенной и кое-как залатанной пучками тростника. Но благодаря некоему загадочному, несуществующему свету – или, может быть, в бесплотном своем обличии она все видела в темноте даже без помощи обычного зрения? – она различила среди теней знакомые лица, лица тех, кого видела рядом с Утером в Лондиниуме: владетелей, вождей, простых ратников. Измученные, промерзшие до костей, они сгрудились вокруг крохотного светильника, точно этот мерцающий огонек мог каким-то образом согреть их. Был среди них и Утер: исхудавший, изможденный, обмороженные руки кровоточат, шерстяной плед натянут на самый лоб и закрывает подбородок. Нет, это не гордый и царственный жрец и возлюбленный из ее первого видения и даже не неуклюжий, грубоватый юнец, что ворвался в церковь посреди службы; этот бесконечно усталый, изнуренный мужчина – влажные пряди падают на покрасневший от холода нос, – он вдруг показался ей более реальным и более пригожим, нежели когда-либо прежде. Игрейне, изнывающей от жалости и от желания заключить его в объятия, согреть, померещилось, будто она и впрямь воскликнула вслух:

– Утер!

И он услышал. Утер поднял голову, оглядел холодную хижину, поежился, точно под жалким кровом повеяло еще более стылым сквозняком, а в следующий миг она различила сквозь слои плащей и пледов змей, обвившихся вокруг его рук. То не были настоящие змеи: они извивались точно живые, да только ни одна известная человеку змея не выползет из норы в такую погоду. Но Игрейна их видела, а Утер каким-то непостижимым образом увидел ее и открыл было рот, собираясь заговорить. Властным жестом молодая женщина заставила его умолкнуть.

– Снимайся с лагеря и выступай, иначе ты обречен! – Предостережение не облеклось в слова в ее сознании, но передалось от нее к нему напрямую, в виде мысли. – Вскорости после полуночи снегопад стихнет. Горлойс и его люди полагают, что ты намертво застрял на этом самом месте, они нападут на вас и изрубят на куски! Будь готов отразить нападение!

Последние крохи силы ушли у Игрейны на то, чтобы донести эти слова до сознания собеседника. И едва они сложились в связную речь, как Игрейна уже поняла, что сила воли, перенесшая ее сюда через бездну вопреки всем законам этого мира, неуклонно иссякает. Молодая женщина не обладала привычкой к такого рода колдовству и теперь отчаянно сопротивлялась, не желая уходить, пока не выскажет предостережения до конца. Поверят ли ей, будут ли люди Утера готовы встретить Горлойса? Или останутся здесь и с места не стронутся в темноте даже после того, как буря утихнет; и Горлойс застанет их врасплох, как лис – устроившихся на насесте кур? Но она, Игрейна, на большее уже не способна. На нее вдруг накатил смертельный холод, в полном изнеможении она почувствовала, что теряет сознание, проваливается в ледяную стужу и тьму, словно все ее существо сотрясала снежная буря…

…Она лежала на каменном полу у остывшего очага. Над нею гулял пронизывающий сквозняк, как если бы буран, преследующий ее в видении от начала и до конца, разбушевался и здесь, внутри ее тела… Нет, не в этом дело. Последний порыв уже затихающей бури распахнул деревянные ставни, и теперь они громко хлопали о стену, и в комнату задувал ветер.

Игрейна совсем продрогла. Продрогла так, что, кажется, уже и двинуться не сможет, так и останется лежать здесь, у очага, постепенно замерзая, пока леденящий холод не сменится для нее смертным сном. В тот миг ей было все равно.

«Нарушение запрета влечет за собою кару, таков закон. Я совершила недозволенное, и с рук мне это не сойдет. Если Утер спасен, я приму любое наказание, даже смерть…» И в самом деле, кутаясь в плащ и напрасно пытаясь хоть самую малость согреться, Игрейна думала, что смерть окажется к ней милосердной. По крайней мере, она перестанет мерзнуть…

Но Моргейна, Моргейна… она же спит под самым окном, если не закрыть ставни, она, чего доброго, простудится и подхватит легочную лихорадку… Ради себя Игрейна ни за что не стронулась бы с места. Но ради своего ребенка и ради ни в чем не повинной сестры она заставила себя пошевелиться, хотя каждое движение онемевших рук и ног причиняло невыносимую боль. Неуклюже, пошатываясь, будто пьяная, молодая женщина доковыляла до окна и заледеневшими пальцами попыталась закрыть его. Ветер дважды вырывал ставень у нее из рук; всхлипывая, Игрейна сражалась с непокорным окном. Она сорвала ноготь на пальце, хотя боли не почувствовала; ставень упорно сопротивлялся, точно живое существо. Наконец, зажав скобу между ладонями, Игрейна захлопнула окно при помощи одной лишь грубой силы, прищемив ненароком застывший, посиневший палец между ставнем и рамой, и кое-как задвинула деревянный засов.

В комнате по-прежнему царил холод – леденящий, пронизывающий, и молодая женщина знала: если не развести огня, Моргейна непременно расхворается, да и Моргауза тоже… Больше всего на свете Игрейне хотелось забраться в постель, не снимая плаща, лечь между ними, согреться теплом молодых тел, но до утра еще много часов, а ведь это она оставила огонь без присмотра. Стуча зубами, плотно запахнувшись в плащ, она сняла с очага жаровню и тихонько спустилась вниз, спотыкаясь на каменных ступенях и раня и без того заледеневшие ноги. В кухне три прислужницы свернулись клубочком, точно собаки, перед надежно прикрытым огнем; там было тепло, над огнем на длинном крючке висел котел, над ним курился пар – каша варится на завтрак, не иначе. Ну что ж, в конце концов, это ее собственная кухня и ее собственная овсянка. Игрейна зачерпнула чашкой из котла и выпила горячее, несоленое овсяное варево, но даже это ее не согрело. Затем она наполнила жаровню раскаленными докрасна углями, прикрыла огонь, затем жаровню и, схоронив ее в складках юбки, снова поднялась наверх. Молодая женщина пошатывалась от изнеможения и, невзирая на горячее питье, тряслась так, что всерьез опасалась упасть. «Падать нельзя, если я упаду, я больше не встану, а от просыпавшихся углей что-нибудь да загорится…»

Игрейна опустилась на колени перед остывшим очагом в своих покоях, чувствуя, как все тело ее сотрясает крупная дрожь, а в груди нарастает мучительная боль. Теперь она уже не мерзла, она пылала жаром. Молодая женщина терпеливо подбрасывала в угли трут из корзинки, затем – мелкие веточки; наконец бревно занялось, и к потолку взметнулось ревущее пламя. К тому времени Игрейне сделалось так жарко, что по пути к кровати она сбросила плащ. Она подвинула Моргейну и улеглась, обняв девочку, сама не зная, засыпает или умирает.

Нет, она не умерла. Смерть не приносит с собою такой мучительный, в дрожь бросающий жар и холод… Игрейна знала, что долго пролежала, обернутая во влажные дымящиеся простыни; по мере того как ткань остывала, их снимали и заменяли новыми; знала, что в нее насильно вливают горячее питье, какие-то тошнотворные травяные настои против лихорадки, а иногда – что-то крепкое, смешанное с горячей водой. Так шли дни, недели, годы, века, а она все лежала в постели, пылала, дрожала, позволяла пичкать себя омерзительными отварами, будучи слишком слаба, чтобы извергнуть их обратно. Однажды к ней заглянула Моргауза и обиженно спросила:

– Раз уж тебя угораздило расхвораться, Игрейна, могла бы разбудить меня: я бы сама огонь развела.

В углу комнаты маячила темная фигура, преграждавшая ей путь, и теперь Игрейна отчетливо различала ее лицо: это Старуха Смерть, что охраняет двери в запретные пределы, и теперь она покарает ослушницу… Пришла Моргейна и встала, глядя на мать: на ее маленьком смуглом личике проступил страх; Игрейне захотелось успокоить дочку, но у нее не осталось сил даже на то, чтобы заговорить вслух. Был там и Утер, но молодая женщина знала: никто, кроме нее, Утера не видит, и не подобает ей призывать к себе мужчину, ежели это не законный ее супруг… вот если она примется звать Горлойса, никто ее не осудит. Но, даже умирая, она не желала произносить имя Горлойса, не желала больше иметь с ним ничего общего, ни в жизни, ни в смерти.

Предала ли она Горлойса своим запретным колдовством? Или все это был лишь сон, не более, как и ее попытка предостеречь Утера? Спасла ли она его? Игрейне казалось, что она вновь слепо блуждает в бескрайних ледяных пределах, отчаянно пытаясь пробиться сквозь бурю и предупредить любимого об опасности. Как-то раз пришел отец Колумба и забормотал над нею что-то по-латыни, и Игрейна словно обезумела. По какому праву он пришел изводить ее последними обрядами, когда она даже защититься не в силах? Она занималась чародейством, в его глазах она – порочная женщина, так что он, конечно же, пришел вынести ей приговор за измену Горлойсу, он пришел отомстить за своего господина. И снова разбушевавшаяся буря трепала и сокрушала все ее существо, она пробиралась сквозь метель, ища Моргейну, потерявшуюся в снегах, но там была лишь Моргауза, Моргауза, увенчанная короной Верховных королей Британии. А Моргейна стояла на носу ладьи, плывущей по Летнему морю к берегам Авалона, Моргейна, облаченная в одежды жрицы, те самые, что носит Вивиана… а затем все накрыли тьма и безмолвие.

Комнату заливал солнечный свет. Игрейна пошевелилась – и осознала, что даже сесть не в силах.

– Лежи спокойно, госпожа моя, – проговорила Изотта, – а я вот тебе сейчас лекарства принесу.

– Если я не скончалась от твоих травяных настоев, так, надо думать, выдержу и это, – отозвалась Игрейна, с изумлением осознав, что голос ее звучит не громче шепота. – Какой сегодня день?

– До середины зимы десять дней осталось, госпожа, а что до случившегося, мы знаем лишь то, что ночью огонь в вашей спальне, верно, погас, а окно распахнулось под ветром. Леди Моргауза говорит, она проснулась и видит: ты затворила окно, а потом вышла и вернулась с жаровней. Но ты ни слова не произнесла, просто растопила очаг, и все; так что она и не поняла, что вам недужится, а под утро ты уже пылала в жару и не узнавала ни ее, ни дитя.

Объяснение прозвучало вполне убедительно. Одна лишь Игрейна знала, что недуг ее заключает в себе нечто большее: это расплата за попытку прибегнуть к колдовству, что ей не по силам, так что и тело, и дух ее оказались истощены едва ли не до предела.

– А как… – Игрейна поспешно умолкла. Нельзя, никак нельзя справляться об Утере, что она только себе думает? – Есть ли вести от лорда моего герцога?

– Никаких, госпожа. Мы знаем только, что была битва, но вестей ждать бесполезно, пока дороги не станут проходимы после великой бури, – отозвалась прислужница. – Но довольно разговоров, вот, поешь горячей кашицы да засыпай себе.

Игрейна терпеливо выпила горячее варево и заснула. В свой срок придут и вести.

Глава 8

В канун зимнего солнцестояния погода вновь переменилась, в воздухе потеплело. Весь день звенела капель, снег таял, дороги развезло, мягкая пелена тумана накрыла море и двор, так что голоса и перешептывания пробуждали к жизни неумолчное эхо. Ближе к вечеру ненадолго проглянуло солнце, и Игрейна впервые после болезни спустилась во двор. Она уже вполне поправилась, но, как и все прочие, изводилась в ожидании новостей.

Утер клялся, что придет в ночь середины зимы. Но как – если между ним и замком воинство Горлойса? Весь день Игрейна была молчаливой и рассеянной и даже резко отчитала Моргейну, что носилась по двору, точно дикий зверек, радуясь новообретенной свободе после долгого заключения в четырех стенах и зимней стужи.

«Не след мне бранить дитя только потому, что мысли мои обращены к возлюбленному!» – подумала Игрейна и, злясь сама на себя, подозвала Моргейну и поцеловала девочку. Губы ее коснулись мягкой щечки, и по телу Игрейны пробежал холодок: прибегнув к запретному колдовству и предупредив любимого о засаде Горлойса, она, чего доброго, обрекла отца ребенка на верную смерть…

…Но нет. Горлойс предал Верховного короля; что бы уж там она, Игрейна, ни совершила и ни оставила как есть, Горлойс отмечен печатью смерти; и по заслугам предателю! Иначе, воистину, Горлойс усугубил бы свою измену, убив того самого человека, кого его законный король, Амброзий, поставил защищать Британию.

Незадолго до ночи середины зимы поднялась буря и бушевала целых два дня, да так яростно, что Игрейна знала: к северу, на болотах, не уцелеет ни одно живое существо, кроме тех, что забьются в норы, как кролики. Даже в замке люди жались к огню – а топили отнюдь не во всех комнатах – и, дрожа, прислушивались к вою ветра. Днем в замке царил полумрак из-за снегопада и слякоти, так что Игрейна даже прясть не могла. На жалкий запас свечей с фитилем из сердцевины ситника молодая женщина посягать не смела, ведь до конца зимы было еще очень и очень долго; и по большей части женщины сидели во тьме, а Игрейна усиленно вспоминала древние предания с Авалона, чтобы развлечь и утихомирить Моргейну и не дать Моргаузе раскапризничаться от усталости и скуки.

Но когда наконец девочка и Моргауза заснули, Игрейна, завернувшись в плащ, уселась у догорающих углей, слишком возбужденная, чтобы прилечь. Она знала: нет смысла заставлять себя отправиться спать, она все равно не заснет, а будет лежать, глядя в темноту, пока не заболят глаза, и пытаясь мысленно преодолеть лиги и лиги расстояний, отделяющие ее от… от чего же? Устремится ли она помыслами к Горлойсу, чтобы понять, куда завело его предательство? Ибо иначе как предательством это не назовешь: он поклялся в верности Утеру как Верховному королю, а потом нарушил данное слово – из-за вздорной ревности и подозрений.

Или к Утеру, что, сбившись с пути, пытается встать лагерем на незнакомых болотах, потрепанный бурей, ослепленный снегом?

Как ей дотянуться до Утера? Игрейна припомнила все то немногое, что усвоила из магии еще девочкой на Авалоне. Тело и душа не связаны неразрывно, наставляли ее, во сне душа отделяется от тела и отлетает в страну грез, где все – иллюзия и обман, а иногда – для тех, кто прошел обучение у друидов, – в страну истины; один-единственный раз, под водительством мерлина, побывала там и Игрейна.

…Однажды, когда она рожала Моргейну, и муки грозили затянуться до бесконечности, Игрейна ненадолго оставила тело и увидела себя словно со стороны: она лежала внизу, истерзанная болью, над ней суетились повитухи, прислужницы подбадривали роженицу, а сама она парила в вышине, освободившись от страданий, опьяненная радостью, но вот кто-то склонился над нею, настоятельно уговаривая: вот теперь надо тужиться как следует, уже макушка младенчика показалась; и она вернулась к удвоенной боли и яростным потугам, а после все позабыла. Но если ей такое удалось тогда, значит, удастся и сейчас. Дрожа всем телом, невзирая на плащ, Игрейна пристально уставилась в огонь и резко пожелала оказаться в другом месте.

И все получилось. Игрейна словно стояла рядом с собою же, все ее чувства обострились, внимание сосредоточилось в одной точке. А главная перемена заключалась в том, что она перестала слышать, как завывает буря за стенами замка. Ингрейна не оглянулась – ей объясняли, что, выйдя из тела, ни в коем случае нельзя оборачиваться назад, ибо тело притянет назад душу; но даже без помощи глаз она каким-то образом ясно видела все вокруг и знала, что тело ее по-прежнему сидит неподвижно перед угасающим огнем. Вот теперь, совершив задуманное, Игрейна преисполнилась страха. «Сперва я разведу огонь», – подумала она, но тут же поняла, что если возвратится в тело, то больше никогда на такое не осмелится.

Игрейна подумала о Моргейне, живому связующему звену между нею и Горлойсом, – хотя сам он отрекся от этих уз и отозвался о ребенке уничижительно, тем не менее связь существует, и она отыщет Горлойса, если захочет. И едва мысль эта оформилась в ее сознании, Игрейна оказалась… в ином месте.

…Но где же она? Ярко горел светильник, и в его неверном свете Игрейна разглядела мужа в окружении дружинников: люди его жались друг к другу в одной из маленьких каменных хижин на болотах.

– Я много лет сражался бок о бок с Утером под началом Амброзия, и если я хоть сколько-то его знаю, он сделает ставку на доблесть и внезапность, – говорил Горлойс. – Его люди ничего не смыслят в нашей корнуольской погоде, им и в голову не придет, что, если солнце садится в снежную бурю, вскорости после полуночи прояснится; так что воинство Утера не стронется с места до восхода, но едва солнце поднимется над горизонтом, Утер даст сигнал выступать, надеясь напасть на нас с первым светом. Если мы окружим его лагерь за эти часы между тем, как небо прояснится и взойдет солнце, мы захватим врагов врасплох, как раз когда они станут сниматься с лагеря. Они-то приготовятся к переходу, а не к битве! При малой толике удачи мы захватим их раньше, чем они успеют извлечь мечи из ножен! А как только воинство Утера будет разгромлено, сам он если и не погибнет, то по крайней мере убежит из Корнуолла поджав хвост и никогда уже не вернется. – В тусклом свете светильника Игрейна видела: Горлойс оскалился, точно дикий зверь. – А если Утер падет на поле боя, его воинство разбежится во все стороны, точно Ройнгей, если убить королеву!

Игрейна непроизвольно отпрянула, вдруг испугавшись, что Горлойс наверняка ее заметит, даже притом, что она – бесплотный призрак. А тот и в самом деле поднял голову, нахмурился, провел рукою по щеке.

– Сквозняк, не иначе – уж больно здесь холодно, – пробормотал он.

– А чего и ждать-то? Студено, как в могиле, ишь буран как разыгрался, – проворчал кто-то из его дружинников, но не успел он договорить, как Игрейна уже унеслась прочь, паря на грани бесплотного небытия, трепеща и сопротивляясь неодолимой тяге возвратиться в Тинтагель. Ей отчаянно хотелось вернуться к ощущению плоти и огня, а не странствовать между мирами, точно неприкаянный призрак…

Как ей попасть к Утеру, как предупредить его? Их ничто не соединяет, она даже ни разу не обменялась с ним поцелуем страсти, что связал бы их тела из плоти и крови и приманил бы бестелесный дух, каким она стала теперь. Горлойс обвинил ее в супружеской измене, о, как отчаянно жалела теперь Игрейна, что это неправда! Она блуждала во тьме, словно слепая, – в неосязаемой пустоте; она знала, что стоит лишь пожелать – и она вновь окажется в своих тинтагельских покоях, где тело ее, оцепеневшее, замерзшее до костей, скорчилось у погасшего очага. Игрейна отчаянно боролась, стараясь удержаться в мертвой и слепой тьме, беззвучно молясь: «Пусть я попаду к Утеру», и отлично зная при этом, что по прихотливым законам этого мира такое невозможно, в нынешнем теле она с Утером ничем не связана.

«Но узы, соединившие меня с Утером, крепче оков плоти, ибо выдержали не одну жизнь». Игрейна вдруг осознала, что спорит с чем-то незримым, точно взывая к судье высшему, нежели тот, что установил законы этой жизни. Темнота словно давила со всех сторон, молодая женщина чувствовала, что задыхается, что где-то внизу покинутое ею тело совсем заледенело, превратилось в сосульку, так что дыхание отказывает. В сознании ее властно зазвучало: «Возвращайся, возвращайся, Утер – взрослый мужчина, и в твоих заботах он не нуждается», и, по-прежнему сопротивляясь, изо всех сил стараясь удержаться на месте, Игрейна отвечала: «Он – только человек, от предательства не защищен и он!»

Но вот в давящей тьме образовался бездонный провал, и Игрейна поняла, что глядит не на собственное незримое «я», но на нечто Иное. Продрогшая, дрожащая, измученная, не слухом, но каждым нервом своего существа она внимала повелению:

– Назад. Ступай назад. Ты не имеешь права здесь находиться. Законы определены и установлены раз и навсегда, ты не можешь оставаться здесь безнаказанно.

Словно со стороны, Игрейна услышала, как отвечает враждебной тьме:

– Если надо, я приму заслуженную кару.

– Зачем ты стремишься туда, куда путь для тебя закрыт?

– Я должна предупредить его! – исступленно выкрикнула она, а затем вдруг, подобно выбирающемуся из кокона мотыльку, что-то всколыхнулось в Игрейне – что-то большее, нежели она сама, – открылось, развернуло крылья; и вот окутывающая ее тьма исчезла, а жуткий образ, предостерегающий ее, превратился в фигуру под покрывалом: да это только женщина, такая же, как она, жрица, но со всей определенностью не Богиня и не Старуха Смерть.

– Мы связаны и скованы клятвой, жизнь к жизни и за пределами жизни, у тебя нет права на запрет, – твердо произнесла Игрейна. И внезапно увидела, что руки ее до самых плеч обвили золотые змеи – те самые, из загадочного сна про кольцо камней. Молодая женщина воздела руки и прокричала одно-единственное слово на незнакомом языке. Впоследствии ей так и не удалось вспомнить ни единого слога, вот разве только то, что слово начиналось с раскатистого «Аааххх…» и заключало в себе великую силу; не знала она и того, как оно пришло к ней в час крайней нужды – к ней, что в этой жизни даже не была жрицей. Грозная фигура растаяла, и перед Игрейной замаячил свет – точно отблеск встающего солнца.

Нет, это – слабый, тусклый огонек светильника: свеча с фитилем из сердцевины ситника в деревянном ящичке, кое-как прикрытая тонкой роговой заслонкой, едва различимая искорка в ледяном полумраке тесной, сложенной из камней хижины, полуразрушенной и кое-как залатанной пучками тростника. Но благодаря некоему загадочному, несуществующему свету – или, может быть, в бесплотном своем обличии она все видела в темноте даже без помощи обычного зрения? – она различила среди теней знакомые лица, лица тех, кого видела рядом с Утером в Лондиниуме: владетелей, вождей, простых ратников. Измученные, промерзшие до костей, они сгрудились вокруг крохотного светильника, точно этот мерцающий огонек мог каким-то образом согреть их. Был среди них и Утер: исхудавший, изможденный, обмороженные руки кровоточат, шерстяной плед натянут на самый лоб и закрывает подбородок. Нет, это не гордый и царственный жрец и возлюбленный из ее первого видения и даже не неуклюжий, грубоватый юнец, что ворвался в церковь посреди службы; этот бесконечно усталый, изнуренный мужчина – влажные пряди падают на покрасневший от холода нос, – он вдруг показался ей более реальным и более пригожим, нежели когда-либо прежде. Игрейне, изнывающей от жалости и от желания заключить его в объятия, согреть, померещилось, будто она и впрямь воскликнула вслух:

– Утер!

И он услышал. Утер поднял голову, оглядел холодную хижину, поежился, точно под жалким кровом повеяло еще более стылым сквозняком, а в следующий миг она различила сквозь слои плащей и пледов змей, обвившихся вокруг его рук. То не были настоящие змеи: они извивались точно живые, да только ни одна известная человеку змея не выползет из норы в такую погоду. Но Игрейна их видела, а Утер каким-то непостижимым образом увидел ее и открыл было рот, собираясь заговорить. Властным жестом молодая женщина заставила его умолкнуть.

– Снимайся с лагеря и выступай, иначе ты обречен! – Предостережение не облеклось в слова в ее сознании, но передалось от нее к нему напрямую, в виде мысли. – Вскорости после полуночи снегопад стихнет. Горлойс и его люди полагают, что ты намертво застрял на этом самом месте, они нападут на вас и изрубят на куски! Будь готов отразить нападение!

Последние крохи силы ушли у Игрейны на то, чтобы донести эти слова до сознания собеседника. И едва они сложились в связную речь, как Игрейна уже поняла, что сила воли, перенесшая ее сюда через бездну вопреки всем законам этого мира, неуклонно иссякает. Молодая женщина не обладала привычкой к такого рода колдовству и теперь отчаянно сопротивлялась, не желая уходить, пока не выскажет предостережения до конца. Поверят ли ей, будут ли люди Утера готовы встретить Горлойса? Или останутся здесь и с места не стронутся в темноте даже после того, как буря утихнет; и Горлойс застанет их врасплох, как лис – устроившихся на насесте кур? Но она, Игрейна, на большее уже не способна. На нее вдруг накатил смертельный холод, в полном изнеможении она почувствовала, что теряет сознание, проваливается в ледяную стужу и тьму, словно все ее существо сотрясала снежная буря…

…Она лежала на каменном полу у остывшего очага. Над нею гулял пронизывающий сквозняк, как если бы буран, преследующий ее в видении от начала и до конца, разбушевался и здесь, внутри ее тела… Нет, не в этом дело. Последний порыв уже затихающей бури распахнул деревянные ставни, и теперь они громко хлопали о стену, и в комнату задувал ветер.

Игрейна совсем продрогла. Продрогла так, что, кажется, уже и двинуться не сможет, так и останется лежать здесь, у очага, постепенно замерзая, пока леденящий холод не сменится для нее смертным сном. В тот миг ей было все равно.

«Нарушение запрета влечет за собою кару, таков закон. Я совершила недозволенное, и с рук мне это не сойдет. Если Утер спасен, я приму любое наказание, даже смерть…» И в самом деле, кутаясь в плащ и напрасно пытаясь хоть самую малость согреться, Игрейна думала, что смерть окажется к ней милосердной. По крайней мере, она перестанет мерзнуть…

Но Моргейна, Моргейна… она же спит под самым окном, если не закрыть ставни, она, чего доброго, простудится и подхватит легочную лихорадку… Ради себя Игрейна ни за что не стронулась бы с места. Но ради своего ребенка и ради ни в чем не повинной сестры она заставила себя пошевелиться, хотя каждое движение онемевших рук и ног причиняло невыносимую боль. Неуклюже, пошатываясь, будто пьяная, молодая женщина доковыляла до окна и заледеневшими пальцами попыталась закрыть его. Ветер дважды вырывал ставень у нее из рук; всхлипывая, Игрейна сражалась с непокорным окном. Она сорвала ноготь на пальце, хотя боли не почувствовала; ставень упорно сопротивлялся, точно живое существо. Наконец, зажав скобу между ладонями, Игрейна захлопнула окно при помощи одной лишь грубой силы, прищемив ненароком застывший, посиневший палец между ставнем и рамой, и кое-как задвинула деревянный засов.

В комнате по-прежнему царил холод – леденящий, пронизывающий, и молодая женщина знала: если не развести огня, Моргейна непременно расхворается, да и Моргауза тоже… Больше всего на свете Игрейне хотелось забраться в постель, не снимая плаща, лечь между ними, согреться теплом молодых тел, но до утра еще много часов, а ведь это она оставила огонь без присмотра. Стуча зубами, плотно запахнувшись в плащ, она сняла с очага жаровню и тихонько спустилась вниз, спотыкаясь на каменных ступенях и раня и без того заледеневшие ноги. В кухне три прислужницы свернулись клубочком, точно собаки, перед надежно прикрытым огнем; там было тепло, над огнем на длинном крючке висел котел, над ним курился пар – каша варится на завтрак, не иначе. Ну что ж, в конце концов, это ее собственная кухня и ее собственная овсянка. Игрейна зачерпнула чашкой из котла и выпила горячее, несоленое овсяное варево, но даже это ее не согрело. Затем она наполнила жаровню раскаленными докрасна углями, прикрыла огонь, затем жаровню и, схоронив ее в складках юбки, снова поднялась наверх. Молодая женщина пошатывалась от изнеможения и, невзирая на горячее питье, тряслась так, что всерьез опасалась упасть. «Падать нельзя, если я упаду, я больше не встану, а от просыпавшихся углей что-нибудь да загорится…»

Игрейна опустилась на колени перед остывшим очагом в своих покоях, чувствуя, как все тело ее сотрясает крупная дрожь, а в груди нарастает мучительная боль. Теперь она уже не мерзла, она пылала жаром. Молодая женщина терпеливо подбрасывала в угли трут из корзинки, затем – мелкие веточки; наконец бревно занялось, и к потолку взметнулось ревущее пламя. К тому времени Игрейне сделалось так жарко, что по пути к кровати она сбросила плащ. Она подвинула Моргейну и улеглась, обняв девочку, сама не зная, засыпает или умирает.

Нет, она не умерла. Смерть не приносит с собою такой мучительный, в дрожь бросающий жар и холод… Игрейна знала, что долго пролежала, обернутая во влажные дымящиеся простыни; по мере того как ткань остывала, их снимали и заменяли новыми; знала, что в нее насильно вливают горячее питье, какие-то тошнотворные травяные настои против лихорадки, а иногда – что-то крепкое, смешанное с горячей водой. Так шли дни, недели, годы, века, а она все лежала в постели, пылала, дрожала, позволяла пичкать себя омерзительными отварами, будучи слишком слаба, чтобы извергнуть их обратно. Однажды к ней заглянула Моргауза и обиженно спросила:

– Раз уж тебя угораздило расхвораться, Игрейна, могла бы разбудить меня: я бы сама огонь развела.

В углу комнаты маячила темная фигура, преграждавшая ей путь, и теперь Игрейна отчетливо различала ее лицо: это Старуха Смерть, что охраняет двери в запретные пределы, и теперь она покарает ослушницу… Пришла Моргейна и встала, глядя на мать: на ее маленьком смуглом личике проступил страх; Игрейне захотелось успокоить дочку, но у нее не осталось сил даже на то, чтобы заговорить вслух. Был там и Утер, но молодая женщина знала: никто, кроме нее, Утера не видит, и не подобает ей призывать к себе мужчину, ежели это не законный ее супруг… вот если она примется звать Горлойса, никто ее не осудит. Но, даже умирая, она не желала произносить имя Горлойса, не желала больше иметь с ним ничего общего, ни в жизни, ни в смерти.

Предала ли она Горлойса своим запретным колдовством? Или все это был лишь сон, не более, как и ее попытка предостеречь Утера? Спасла ли она его? Игрейне казалось, что она вновь слепо блуждает в бескрайних ледяных пределах, отчаянно пытаясь пробиться сквозь бурю и предупредить любимого об опасности. Как-то раз пришел отец Колумба и забормотал над нею что-то по-латыни, и Игрейна словно обезумела. По какому праву он пришел изводить ее последними обрядами, когда она даже защититься не в силах? Она занималась чародейством, в его глазах она – порочная женщина, так что он, конечно же, пришел вынести ей приговор за измену Горлойсу, он пришел отомстить за своего господина. И снова разбушевавшаяся буря трепала и сокрушала все ее существо, она пробиралась сквозь метель, ища Моргейну, потерявшуюся в снегах, но там была лишь Моргауза, Моргауза, увенчанная короной Верховных королей Британии. А Моргейна стояла на носу ладьи, плывущей по Летнему морю к берегам Авалона, Моргейна, облаченная в одежды жрицы, те самые, что носит Вивиана… а затем все накрыли тьма и безмолвие.

Комнату заливал солнечный свет. Игрейна пошевелилась – и осознала, что даже сесть не в силах.

– Лежи спокойно, госпожа моя, – проговорила Изотта, – а я вот тебе сейчас лекарства принесу.

– Если я не скончалась от твоих травяных настоев, так, надо думать, выдержу и это, – отозвалась Игрейна, с изумлением осознав, что голос ее звучит не громче шепота. – Какой сегодня день?

– До середины зимы десять дней осталось, госпожа, а что до случившегося, мы знаем лишь то, что ночью огонь в вашей спальне, верно, погас, а окно распахнулось под ветром. Леди Моргауза говорит, она проснулась и видит: ты затворила окно, а потом вышла и вернулась с жаровней. Но ты ни слова не произнесла, просто растопила очаг, и все; так что она и не поняла, что вам недужится, а под утро ты уже пылала в жару и не узнавала ни ее, ни дитя.

Объяснение прозвучало вполне убедительно. Одна лишь Игрейна знала, что недуг ее заключает в себе нечто большее: это расплата за попытку прибегнуть к колдовству, что ей не по силам, так что и тело, и дух ее оказались истощены едва ли не до предела.

– А как… – Игрейна поспешно умолкла. Нельзя, никак нельзя справляться об Утере, что она только себе думает? – Есть ли вести от лорда моего герцога?

– Никаких, госпожа. Мы знаем только, что была битва, но вестей ждать бесполезно, пока дороги не станут проходимы после великой бури, – отозвалась прислужница. – Но довольно разговоров, вот, поешь горячей кашицы да засыпай себе.

Игрейна терпеливо выпила горячее варево и заснула. В свой срок придут и вести.

Глава 8

В канун зимнего солнцестояния погода вновь переменилась, в воздухе потеплело. Весь день звенела капель, снег таял, дороги развезло, мягкая пелена тумана накрыла море и двор, так что голоса и перешептывания пробуждали к жизни неумолчное эхо. Ближе к вечеру ненадолго проглянуло солнце, и Игрейна впервые после болезни спустилась во двор. Она уже вполне поправилась, но, как и все прочие, изводилась в ожидании новостей.

Утер клялся, что придет в ночь середины зимы. Но как – если между ним и замком воинство Горлойса? Весь день Игрейна была молчаливой и рассеянной и даже резко отчитала Моргейну, что носилась по двору, точно дикий зверек, радуясь новообретенной свободе после долгого заключения в четырех стенах и зимней стужи.

«Не след мне бранить дитя только потому, что мысли мои обращены к возлюбленному!» – подумала Игрейна и, злясь сама на себя, подозвала Моргейну и поцеловала девочку. Губы ее коснулись мягкой щечки, и по телу Игрейны пробежал холодок: прибегнув к запретному колдовству и предупредив любимого о засаде Горлойса, она, чего доброго, обрекла отца ребенка на верную смерть…

…Но нет. Горлойс предал Верховного короля; что бы уж там она, Игрейна, ни совершила и ни оставила как есть, Горлойс отмечен печатью смерти; и по заслугам предателю! Иначе, воистину, Горлойс усугубил бы свою измену, убив того самого человека, кого его законный король, Амброзий, поставил защищать Британию.