Дело №306

Матвей Ройзман

Дело № 306

Тайный фронт

© Ройзман М., 2024

© ООО «Издательство Родина», 2024

Матвей Ройзман

Суровое обаяние угрозыска

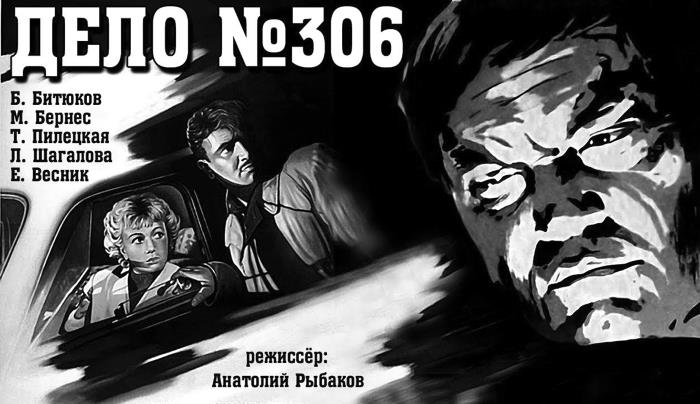

Много лет в советской литературе считалось дурным тоном писать об уголовных преступлениях, о работе милиции… Зачем ворошить эту грязь? Но читатели всегда любят остросюжетные книги. Как же без преступников и сыщиках? На одних контрразведчиках кашу не сваришь. Поэтому писатели скрестили шпионскую тему с уголовной – и получилось совсем недурно. Новые подходы к милицейской теме проявились в хрущёвском СССР, когда ежедневная жестокость войны подзабылась, мирный быт потихоньку налаживался и рассказы о преступлениях могли производить сильное впечатление. Именно тогда стали выходить на экраны фильмы о милиции (а не только о контрразведчиках). Лучшим из них можно признать «Дело № 306» режиссёра (не путайте его с тезкой и однофамильцем-писателем!) Анатолия Рыбакова (1956) – очень логичный, динамичный и захватывающий рассказ о следствии, которое всё-таки приводит к иностранной шпионке. Встречей со шпионом, как известно, завершается и милицейская история «Дело пёстрых» (1958). Зато авторы «Ночного патруля» (1957) обошлись без шпионского следа: клубок убийц, воров и расхитителей распутывает рассудительный комиссар милиции (Л.Свердлин), который сидит на простоквашной диете, но при случае может и приём из самбо продемонстрировать. От этого фильма началась традиция мирных милицейских историй – без международной политики.

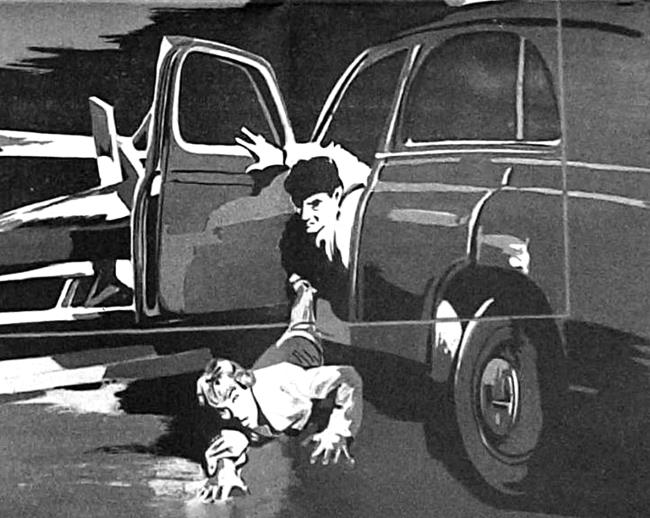

Дело номер 306 – киноплакат

Заметным явлением стали фильмы Герберта Раппопорта о молодом сотруднике ОБХСС Александре Алёшине (А.Збруев). Впрочем, из трёх фильмов цикла («Два билета на дневной сеанс», 1967, «Круг», 1972, «Меня это не касается», 1976) полноценной удачей был только первый. Д.Горелов в 2002 году связал эти фильмы с американским жанром «film noir, черного кино – падчерицы американского послевоенного криминала». Действительно, преступный мир у Раппопорта пропитан опасной порочной романтикой сбившихся с пути красоток и тяжёлых мужских кулаков. Горелов убедителен: «Притягательность вестернизированных малин с торшерами, коктейлями и заграничными журналами, особая аура прибалтийского транзита, разор свежих могил с очными ставками над гробом, в котором скрипичный футляр, в нем драгоценности, а в них как кощеева смерть, – вся эта пряная таинственность графично контрастировала с акварельными шестидесятническими свиданиями под зонтом, реками озабоченных прохожих на улице и дневной, легальной жизнью лейтенанта ОБХСС Александра Алёшина». Об Алёшине нужно сказать особо – получился очень современный городской парень, а совсем не сухарь-отличник. Ему к лицу и одёжка, и молодёжная московская скороговорка тех лет. Очень уж Збруев-Алёшин подошёл к торшерному свету шестидесятых, а по обаянию не уступал самым колоритным любимцам официантов – расхитителям.

Жеглов и Шарапов

Пятисерийный «фильм на одну неделю» «Место встречи изменить нельзя» резко выделялся из ряда кино и теледетективов. Режиссёру Станиславу Говорухину удалось каждую эпизодическую роль превратить в праздник. Реплики и гримасы Копчёного-Куравлёва («Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок?»), Маньки Облигации-Удовиченко («Не бери на понт, мусор!..»), Ручечника-Евстигнеева («Лучше в клифту лагерном, на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере») очень быстро стали фольклором, их изображали два поколения зрителей. Но главное – в этих сериях наконец-то была дана воля дьявольскому обаянию Владимира Высоцкого.

Его Жеглов нахрапист и самоуверен. Нередко он закипает от ненависти к тем, кто знай себе воровал, пока страна воевала и продолжает воровать в условиях послевоенной разрухи. Классическое противопоставление «злого» и «доброго», «жестокого» и «гуманного» следователя в «Месте встречи» обостряется. Скажем, в кинофильме 1972 года «Инспектор уголовного розыска» конфликт лишь был намечен, а второстепенный недостаточно интеллигентный следователь легко посрамлялся. Можно вспомнить «Жестокость», где отрицательный начальник угрозыска не стесняется в средствах, как Жеглов. Но начальник из «Жестокости» – личность малосимпатичная, а капитан Глеб Георгиевич Жеглов всё-таки стал любимым персонажем популярнейшего сериала. И жегловская манера лес рубить так, чтобы щепки летели большинству зрителей была ближе гуманного буквоедства Шарапова. Вроде бы по сценарию Жеглов и в деле Груздева, и в операции по захвату банды «Чёрная кошка» допустил немало промахов: поддался первому подозрению и посадил невиновного доктора, который раздражал респектабельной интеллигентностью. Потом не сумел проследить за бандитским фургоном «Хлеб», едва не упустил банду, едва не погубил Шарапова. Зрители всё прощали Жеглову за страсть и ярость.

Перед 1980‑м в обществе царило олимпийское спокойствие. Именно в это время Говорухин, вслед за Вайнерами, вспомнил о жестоком послевоенном бандитизме, вооружённом пистолетами и обрезами. Большинство наших современников ориентируется в послевоенных годах именно по «Месту встречи…», где солдат угощал Жеглова «союзническими» папиросами «Камель». Говорухин не стеснялся не по-советски жестоких сцен, в фильме несколько кровавых убийств, снятых с напряжением и натурализмом. Это привлекало не меньше репризных диалогов и вкусных примет ретро.

Изначально у фильма был беспросветный финал: Жеглов убивает Левченко, боевого товарища Шарапова, который помог Володе заманить банду в ловушку. И тут разочарованный в Жеглове Шарапов узнаёт, что погибла его любовь – нежная Синичкина. Он забирает из детского дома ребёнка (когда-то Шарапов и Синичкина впервые посмотрели друг другу в глаза, устраивая жизнь этому брошенному ребёнку) и теперь будет отцом-одиночкой, храня верность трагической любви. Начальство подумало-подумало и решило не травмировать советского зрителя тяжёлым финалом. Эпизод с убийством Левченко оставили (кто видел – не забудет, как Жеглов-Высоцкий прицеливался, потом в колебании опускал руку и, наконец, стрелял по бегущему Левченко). А вот Синичкину оставили в живых. И ребёнка они будут воспитывать вместе: в новом финале авторы пошли на вполне оправданную сентиментальность.

Бандиты у Говорухина говорят на странном сказочном высокопарном языке, пересыпанном смачными фразочками – как индейцы у Фенимора Купера. Всё это звучало бы искусственно – если бы не общая атмосфера, которая заставляет поверить всему разом. К тому же утрированную манеру «орлов Горбатого» оттеняют мастеровитым реализмом актёры, окружавшие Жеглова и Шарапова в коммуналке и в МУРе. Да и Евгений Фокс (Александр Белявский) получился образцовым полувоенным повесой сороковых годов. А с каким первозданным шиком он входит в «Асторию»! – ни прибавить, ни убавить.

Имело смысл произвести немало провальных, средних и добротных милицейских историй, чтобы разразиться удивительным «Местом встречи…». Популярность сериала перешла в рекламные ролики, в названия кабаков, в субкультуры. Например, художники-примитивисты Митьки сделали из «Места встречи…» сущий культ! Согласимся с Алексеем Зензиновым: «О «Месте встречи» что ж писать – это любовь навсегда, это цитаты на любой случай жизни, нескончаемый праздник на несколько часов; нет женщины, ради которой я б оторвался от этого фильма». С годами популярность этой муровской истории только возрастала. В 1990‑е в историю Жеглова и Шарапова мы вглядывались пристальнее, чтобы не видеть Егора Гайдара и Бориса Моисеева, чтобы отгородиться от мира, в котором Горбатый стал орденоносцем и у Ельцина, и у патриарха, «смрадные гады» учат нас уму-разуму, а открытки «для кобелирующих личностей» преподносят как высокое искусство.

Цитатами из «Места встречи» аукаются разные поколения: каждый месяц фильм повторяют центральные телеканалы. Социологи анализируют – сколько миллионов россиян считают Глеба Жеглова идеалом? А есть и такие, кто согласен с Шараповым, что «мы не должны шельмовать», а иначе «это не закон будет, а кистень». «Место встречи» – никакой не «блокбастер», и не «культовая картина». Фильм с первых аккордов, с песни «Брянская улица» взлетел к надёжной славе. А от эры милосердия мы теперь дальше, чем в 45‑м и 79‑м. Только и остались ностальгические утешения.

А вот сериал «Рождённая революцией» («Комиссар милиции рассказывает») не блистал репризными фразами. Этот чёрно-белый телецикл вышел предельно серьёзным, с трагической патетикой и ароматом реализма. Пожалуй, в советском кино это был единственный детектив, концептуально лишённый юмора, да и обязательный оптимизм главных героев вышел суровым. По жестокому натурализму в сценах убийств «Рождённая революцией» не уступала «Месту встречи…». Главный герой – Коля Кондратьев (Е.Жариков) – в первой серии предстаёт наивным деревенским парнем, мастером кулачных боёв. Его берёт на воспитание сверхположительный рабочий Бушмакин (Шульгин), и вскоре они оба поступают на службу в уголовный розыск. А в последней серии генерал Кондратьев разгуливает по благополучной брежневской Москве в седом парике и морщинистом гриме: прошло около шестидесяти лет, и сын помогает генералу разоблачить уголовника-оборотня. Закадровый текст в этом сериале выдался чересчур официозный, выверенный с линией партии и МВД, на фоне индустриальной и парадной хроники. Уж так писали Гелий Рябов и Нагорный. Перестрелки и драки, гибель жены главного героя, суровое положительное обаяние Евгения Жарикова, смерть правоверного Бушмакина в блокадном Ленинграде, тревожная Москва осени 1941 года – всё это создало аскетическую, строгую атмосферу сериала.

С некоторым чувством превосходства авторы брежневской эпохи показывали скудную оснащённость чекистов и милиционеров первых лет советской власти. Неопытность, непрофессионализм первых защитников правопорядка контрастировала с компетентным подходом современных асов с Петровки и Лубянки.

Детективы часто и зло пародировали, критиковали – и, честно говоря, было за что – за штампы. Например, фильм Цуцульковского «Три ненастных дня» хочется назвать иначе: «Юрий Яковлев скучает». Видно, как трудно замечательному актёру перебарывать апатию к этой режиссуре и драматургии. Насколько азартнее, сочнее Яковлев озвучивал героя Юрия Коваля – тоже милицейского следователя – в мультфильме «Приключения Васи Куролесова». Своенравных актёров сла-абенькая драматургия утомляет быстро.

Две трёхсерийные экранизации поздних повестей Аркадия Адамова «Инспектор Лосев» (1982) и «Петля» (1983), а также пятисерийная история «Профессия – следователь» (1982) показывают не столько кризис жанра советского детектива, сколько предгрозовую духоту советского образа жизни. Обаятельный инспектор Лосев лихо дерётся модным каратэобразным стилем, лихо входит в контакт с дамами полулёгкого поведения. В этом фильме вообще было много драк, и даже действовал полупрофессиональный наёмный убийца. Вор на наших глазах обчищает номер воротилы теневого бизнеса в гостинице «Минск». Увы, нынче мы можем судить о ковровых дорожках снесённой гостиницы только по кинолентам… Индустриальный минималистский стиль этой брежневской гостиницы соответствует духу эпохи и фактуре «производственных» будничных милицейских историй. «Петлю» снимали в андроповский год, и это, право слово, чувствуется. Центральную роль угрюмоватого правдолюба следователя Васильева сыграл Леонид Филатов, а инспектор Лосев в этой мрачной картине погибает от шальной пули. Коррумпированный начальник главка (внимание, Андропов у власти!) доводил до самоубийства честную советскую девушку, как водится, идеалистку.

Советский подход к криминальной теме объединяет одно. Этот принцип лапидарно выразил Глеб Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме». И мы обязательно должны видеть его крах, в том числе и моральный, чтобы оценить, как опасно и неуютно преступать закон.

Перестройка «смазала карту будня» – и лет через пять после премьеры мирные милицейские сериалы сразу перешли в разряд ретро. При этом «Место встречи изменить нельзя» с каждым годом горбачёвской перестройки и ельцинских реформ становился всё популярнее: преображённая реальность сороковых привлекала сильнее гиперреализма времён заката советской державы.

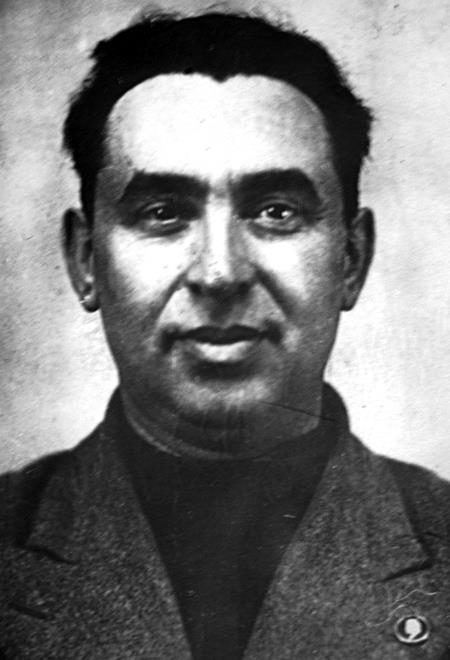

Но прежде, чем появляется сценарий, зачастую, выходит книга. Автор лучшего советского милицейского детектива Матвей Давидович Ройзман (1896–1973) был удивительным человеком. Про таких говорят – призванный революцией. Коренной москвич, в 1916 году он поступил на юридический факультет Московского университета. В 1918 работал переводчиком в Красной Армии, вел культурную работу в красноармейских и рабочих клубах.

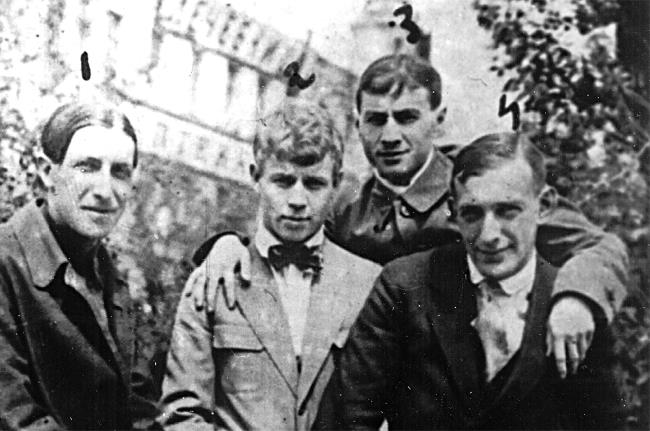

В 1918–1920 годах он был членом нескольких литературных обществ, Ройзмана приняли во Всероссийский союз поэтов, где работал заведующим издательства. В 1920 году он вошел в литературный орде имажинистов, стал секретарём организованной есенинской «Ассоциации вольнодумцев». Стихи он писал, например, такие – о России:

Ещё задорным мальчикомТебя любил и понимал,Но ты была мне мачехойВ романовские времена.А разве ты не видела,Что золотой пожар возникОт зависти и гибелиИ человеческой резни?Что снеговыми вихрямиКружился выщипанный пухИ сам кружил притихшуюИ сумасшедшую толпу?И я, покорный пасынок,Тужил, что вместе не погиб,Тужил над жёлтой насыпьюЕдиноплеменных могил.И ждал, пока ты, добрая,Придёшь на утренней зареУсталого и скорбногоПо-матерински пожалеть.И вот в пушистом пурпуре,Седая, светлая, стоишь,И слёзы, слёзы крупныеСбегают на глаза твои.Ах, что сказать мне наскоро?Каких же не хватает слов?И я целую ласковоМорщинистый, спокойный лоб.Ведь я задорным мальчикомТебя любил и понимал,Но ты была мне мачехойВ романовские времена.весна 1923

Сергей Есенин в окружении имажинистов

О, мне, быть может, и отрадноЗапеть на языке отцовО том, что яхонт виноградаТак ароматен и пунцов.Что так пленительны олениС Ермонской голубой горы,Так чётки притчи и веленьяИ так торжественны пиры.Так целомудренны законыИ первородные грехи,Так любят посох АаронаВоинственные пастухи.И, может быть, в том чья-то милость,Что тело смуглое моёВ славянском городе родилосьИ песни севера поёт.Душа же – белая голубкаИз девственной страны отцов —Грустит о винограде хрупком,Чей яхонт сладок и пунцов.

Он стал заметным и ярким литературным деятелем. В 1932 году на радио с успехом шла его пьеса «Король пианистов», которую поставил знаменитый актёр Осип Абдулов. И вдруг в середине 1930 – он обратился к жанру детектива, в котором переплетались милицейские и шпионские истории. И получилось мастерски! Жаль, что писал он в этом жанре немного. В последние годы работал над воспоминаниями о Есенине – фантастически интересными. Словом, перед нами книга большого мастера. И – его главная удача. А фильм, снятый по этой повести, пожалуй, остаётся одним из лучших в мире кинодетективов.

Арсений Замостьянов,

заместитель главного редактора журнала «Историк»

Дело номер 306

1

В распахнутое окно со свистом ворвался ветер. Жесткие листья комнатной пальмы затрепетали с сухим шелестом. Клавдия Федоровна Былинская подбежала к подоконнику, сняла с него пальму, взглянула на небо и закрыла окно. Весь день на синем июльском небе не было ни единого облачка, а сейчас высоко над домами как бы дремал легкий, прозрачный полумесяц. Но с севера наплывали лиловые тучи.

На стенных часах уже без семнадцати минут десять! Муж обещал заехать за Былинской в половине десятого. Они собирались, сделав по пути на вокзал кое-какие покупки, успеть к дачному поезду, отходившему в десять двадцать пять. Видно, опять замешкался на службе – вероятно, вызвал директор треста… В последнее время это случалось часто. Клавдия Федоровна решила ехать одна. Переложив из плетеной сумки в небольшой чемодан кулечки и свертки, она оделась, взяла зонтик и вышла из квартиры.

Еще шумевшие на ступеньках подъезда подростки посторонились. Былинская вышла на улицу. На Тверском бульваре светились в полутьме молочные шары фонарей, бесшабашный ветер вздымал мелкий песок, задорно трепал листья на деревьях. Высоко над городом сияли глазастые звезды. К ним уже подбирался дымящий лохматый край тучи. На углу Пушкинской площади продавщица поспешно складывала букеты цветов в корзину. Ветер рвал из ее рук газету, которой она пыталась закрыть цветы.

Былинская поравнялась с пожилой женщиной. Та шла, наклонив голову, потом повернулась спиной к ветру, закашлялась.

– Вот это погодка! – сказала Клавдия Федоровна, придерживая рукой шляпу. – Недаром днем так парило.

– Да, – кивнула женщина, застегивая легкое пальто. – Быть грозе!

Былинская внимательно взглянула на нее: голос звучал молодо, но лицо иссечено морщинами. Из-под пестрого, веселого платка выбивались седые волосы. Женщина повернулась и зашагала вперед, Былинская – за ней. Им оказалось по дороге. Они пересекли площадь и пошли по правой стороне улицы Горького к площади Маяковского.

Тучи уже закрыли почти все небо. Месяц с минуту просвечивал сквозь лохматую тучу, как китайский фонарик, затем сразу погас. С дробным стуком упали крупные капли дождя, печатая на асфальте мостовой черные звездочки. На углу переулка незнакомка, сойдя с тротуара, стала переходить мостовую. Ослепительно-рыжая молния рассекла тучи, и в мгновенном, призрачном свете Былинская увидела, что на ее случайную спутницу летит автомобиль. Та метнулась в сторону, потом неловко побежала. В ту же секунду раздался пронзительный вопль, заглушённый раскатом грома и шумом бурно хлынувшего ливня.

«Почему шофер не дал ни одного гудка? Ведь он видел ее, видел!» – подумала Клавдия Федоровна, раскрывая дрожащими руками зонт.

Милиционер-регулировщик, стоявший неподалеку, бросился наперерез автомобилю. Шофер так резко вильнул машиной, что ее занесло по мокрому асфальту вбок. Она сшибла регулировщика, рванулась вперед и скрылась за углом ближайшего переулка.

На мокром асфальте лежали два неподвижных человека… Через две-три минуты прибежал постовой милиционер. С помощью прохожих он перенес в угловую аптеку женщину и своего товарища. Дежурный фармацевт хлопотал возле пострадавших, стараясь привести их в чувство. Женщина не подавала признаков жизни. Регулировщик открыл было глаза, но веки его тотчас же бессильно опустились.

Постовой вызвал по телефону машину «скорой помощи» и сообщил о происшествии дежурному по городской милиции.

Записав донесение постового, дежурный позвонил в отдел регулирования уличного движения. Лейтенант Михаил Дмитриевич Мозарин получил приказ выехать на место происшествия.

2Открытое лицо Мозарина, его серые с хитринкой глаза располагали к себе. Отличный покрой кителя, подтянутость и выправка выдавали в нем столичного офицера милиции. Вообще лейтенант был, как говорится, ладный парень: строен, щеголеват, движения уверенные и точные, как у тренированного спортсмена. Каждый, кто схватывался с ним в самбо, сразу попадал в сильные, на редкость цепкие руки.

Недавно демобилизовавшись из армии, лейтенант был еще полон фронтовыми воспоминаниями. Он видел себя в маскировочном халате с гранатами, ножом и пистолетом за пазухой, бесшумно ползущим со своими товарищами в разведку. Услыхав отдаленный шум или увидев взмывающую в небе ракету, он, припадая к земле, вползал в ложбину или кусты и как бы растворялся во мраке. На фронте Мозарин научился по хрусту сучка, звуку вкрадчивых, почти неслышных шагов, легкому покашливанию точно определять, сколько метров отделяет его от врага, умел неслышно и ловко накинуть на голову «языка» мешок.

Фильм шел во многих странах

Старшина разведроты, встречая их, охотников за «языками», словно отец сыновей, отводил в приземистую, вросшую в землю баньку, топившуюся «по-черному», и после баньки торжественно отдавал каждому документы. Потом, угощая хлопцев солидной гвардейской чаркой, старшина пускался в рассказы о легендарных приключениях и подвигах армейских разведчиков, начиная с первых месяцев войны. Старшина был великим знатоком фронтовой бывальщины и мог рассказывать часами. Сам он недавно вернулся из госпиталя и не мог еще участвовать в дерзких вылазках разведчиков, но был замечательным хранителем боевых традиций батальона и отличным наставником молодежи.

От старшины Мозарин перенял хитроумную науку чтения и расшифровки различных следов: человека, животных, автомашин, танков. Эта наука пригодилась теперь, когда он вступил в ряды московской милиции и его профессией стало расследование автомобильных аварий, катастроф, наездов на пешеходов. Да, что поделаешь, именно так: расследование наездов автомобилей на пешеходов… Слов нет, конечно, наш лейтенант, как и все молодые следователи, мечтал о более громких, сложных и запутанных делах, которые бы он с опасностью для жизни молниеносно и блестяще распутывал!

Выслушав приказания начальника, Мозарин четко повернулся кругом и пошел к выходу. Надевая фуражку, он по военной привычке приставил к носу и кокарде ребро ладони, чтобы головной убор сидел «по форме». У двери он снял с гвоздя непромокаемый плащ и выбежал из комнаты, ухитрившись надеть его, когда спускался по лестнице к уже ожидавшей его машине.

– Здравствуйте, товарищи! – бодро сказал он, захлопывая за собой дверцу автомобиля и чувствуя, как за шиворот ползет холодная капля.

Машина помчалась под бушующим звонким ливнем. Вместе с лейтенантом в машине ехали пожилой дежурный врач и молодой эксперт научного отдела Надя Корнева.

Товарищ Мозарин за работой в милиции

Как случилось, что девушка, готовившаяся было в аспирантуру химического института, вдруг пошла работать в научно-технический отдел Управления милиции? Еще в школе она увлекалась химией, писала содержательные доклады в научном кружке юных химиков, не раздумывая, поступила в Институт имени Менделеева. Но однажды Наде попалась под руку в кабинете отца, известного хирурга, книга по судебной медицине. Эта отрасль криминалистики очень заинтересовала ее, увлекла. Отец познакомил Надю с судебно-медицинским экспертом. Она побывала вместе с ним в криминалистической лаборатории. И девушка твердо заявила родителям: «Буду химиком-криминалистом! Химия поможет раскрывать самые загадочные преступления!» Мать встревожилась: она жаловалась всем, что ее дочку влечет к себе «мир ужасов». Но Надя упрямо стояла на своем. Окончив институт, она стала сотрудницей научно-технического отдела Уголовного розыска. Для получения специальных знаний отдел командировал ее на курсы при Институте судебной медицины. Так, в двадцать три года Надя Корнева обрела профессию, которая захватила ее целиком.

Лейтенант Мозарин чувствовал к Наде некоторую неприязнь. Уж очень независимо она держала себя, иногда даже подшучивала над ним. И он, чуть сердясь и посмеиваясь над собой, вспоминал, как в детские годы кипятился, когда какая-нибудь озорная девчонка вмешивалась в мальчишеские игры. Мозарин понимал, что Корнева своей тонкой и скрупулезной работой помогает розыскам, но все же при встречах ершился и не мог удержаться от колкостей. Надя отвечала тем же.

Мозарин оглянулся на девушку. Взгляды их встретились.

Лейтенант с подчеркнутой любезностью сказал:

– В такую погоду, Надя, я не очень надеюсь на химию… Сплошное аш-два-о. Все смоет…

– А вы и в хорошую не надеетесь на науку! – с милой улыбкой ответила Корнева.

Машина остановилась.

В аптеке толпились пережидавшие ливень люди. Мозарин, Надя и врач пробрались в кабинет управляющего, где лежали регулировщик и неизвестная женщина. Постовой доложил лейтенанту о том, что произошло. Но много ли он мог рассказать? Ведь самый момент катастрофы он не видел, лишь издали заметил автомобиль, бешено выскочивший из переулка.