Капитал. Том третий

Наконец, наряду с капиталом как самостоятельным источником прибавочной стоимости выступает земельная собственность, как предел средней прибыли и как фактор, передающий часть прибавочной стоимости такому классу, который сам не работает, не эксплуатирует рабочих непосредственно и не может предаваться, по примеру капитала, приносящего проценты, морально назидательным соображениям, например, о риске и жертвах при ссуде капитала. Так как здесь часть прибавочной стоимости кажется связанной непосредственно не с общественными отношениями, а с элементом природы, землёй, то форма обособления и закостенения различных частей прибавочной стоимости одна по отношению к другой завершается, внутренняя связь окончательно разрывается, и её источники совершенно маскируются именно взаимным обособлением отношений производства, которые связываются с различными вещественными элементами процесса производства.

В формуле: «капитал – прибыль» или, ещё лучше, «капитал – процент, земля – земельная рента, труд – заработная плата», в этом экономическом триединстве, изображающем связь составных частей стоимости и богатства вообще с его источниками, оказывается завершённой мистификация капиталистического способа производства, овеществление общественных отношений, непосредственное сращивание вещественных отношений производства с их исторически-общественной определённостью: получился заколдованный, извращённый и на голову поставленный мир, в котором monsieur le Capital {342} и madame la Terre {343} как социальные характеры в то же время непосредственно, как просто вещи, справляют свой шабаш. Великая заслуга классической политической экономии заключается в том, что она разрушила эту ложную внешнюю видимость и иллюзию, это обособление и закостенение различных общественных элементов богатства по отношению друг к другу, эту персонификацию вещей и овеществление производственных отношений, эту религию повседневной жизни, – тем, что она свела процент к части прибыли и ренту к избытку над средней прибылью, так что обе сливаются воедино в прибавочной стоимости; тем, что она представила процесс обращения как простой метаморфоз форм и, наконец, свела в непосредственном процессе производства стоимость и прибавочную стоимость товаров к труду. Однако даже лучшие из её представителей, – да иначе оно и быть не может при буржуазной точке зрения, – в большей или меньшей мере остаются захваченными тем миром видимости, который они критически разрушили, и потому в большей или меньшей мере впадают в непоследовательность, половинчатость и неразрешимые противоречия. Столь же естественно, с другой стороны, что действительные агенты производства чувствуют себя совершенно как дома среди этих отчуждённых и иррациональных форм: капитал – процент, земля – рента, труд – заработная плата, ибо они движутся в этих формах внешней видимости и постоянно имеют дело с ними. Не менее естественно поэтому, что вульгарная политическая экономия, которая представляет не что иное, как дидактическое, более или менее доктринёрское истолкование обыденных представлений действительных агентов производства, и которая лишь вносит известный рациональный порядок в эти представления, что она именно в этом триединстве, в котором стёрта всякая внутренняя связь, находит естественный, стоящий выше всяких сомнений базис для своего пустого самодовольства. В то же время эта формула соответствует интересам господствующих классов, так как она прокламирует и возводит в догму естественную необходимость и вечное оправдание источников их дохода.

Описывая, как производственные отношения овеществляются и приобретают самостоятельность по отношению к агентам производства, мы не останавливаемся на том, каким образом эти взаимосвязи, благодаря мировому рынку, его конъюнктуре, движению рыночных цен, кредиту, циклам промышленности и торговли, смене фаз процветания и кризиса, представляются агентам производства как непреодолимые, стихийно господствующие над ними законы природы и проявляются по отношению к ним как слепая необходимость. Не останавливаемся потому, что действительное движение конкуренции лежит вне нашего плана и потому, что мы имеем целью представить внутреннюю организацию капиталистического способа производства лишь в его, так сказать, идеально среднем типе.

В прежних общественных формах эта экономическая мистификация выступает преимущественно по отношению к деньгам и приносящему проценты капиталу. По самой природе дела, она исключена, во-первых, там, где преобладает производство ради потребительной стоимости, для непосредственного собственного потребления; во-вторых, там, где, как в античную эпоху и в средние века, рабство или крепостничество образуют широкую основу общественного производства: господство условий производства над производителями замаскировывается здесь отношениями господства и порабощения, которые выступают и видимы как непосредственные движущие пружины производственного процесса. В первобытных общинах, в которых господствует первобытный коммунизм, и даже в античных городских общинах сама община с её условиями выступает как базис производства, а воспроизводство общины – как конечная цель производства. Даже в средневековых цехах ни капитал, ни труд не являются несвязанными, напротив, их отношения определяются корпоративным строем, отношениями, которые с этим строем связаны, и представлениями о профессиональном долге, уровне мастерства и т. д., которые соответствуют этим отношениям. Только при капиталистическом способе производства… {344}

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

К АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА

В исследовании, которое нам теперь предстоит, можно отвлечься от различия между ценой производства и стоимостью, так как различие это вообще отпадает, если, как в данном случае, рассматривать стоимость совокупного годового продукта труда, то есть продукта совокупного общественного капитала.

Прибыль (предпринимательский доход плюс процент) и рента есть не что иное, как своеобразные формы, которые принимают отдельные части прибавочной стоимости товаров. Величина прибавочной стоимости является пределом общей величины частей, на которые она может распадаться. Средняя прибыль плюс рента равняется поэтому прибавочной стоимости. Возможно, что часть заключающегося в товарах прибавочного труда, а потому и прибавочной стоимости, не входит прямо в выравнивание средней прибыли, так что часть товарной стоимости вообще не получает выражения в цене соответствующего товара. Но, во-первых, это компенсируется либо тем, что норма прибыли возрастает, если товар, проданный ниже его стоимости, образует элемент постоянного капитала, либо тем, что прибыль и рента представлены в большем продукте, если товар, проданный ниже его стоимости, входит в качестве предмета личного потребления в ту часть стоимости, которая потребляется как доход. А, во-вторых, эти отклонения цены от стоимости в среднем взаимно уничтожаются. Во всяком случае, если даже часть прибавочной стоимости, не получившая выражения в цене товара, оказывается потерянной для ценообразования, сумма средней прибыли плюс рента в своей нормальной форме никогда не может быть больше всей прибавочной стоимости, хотя и может быть меньше последней. Её нормальная форма предполагает заработную плату, соответствующую стоимости рабочей силы. Даже монопольная рента, поскольку она не является вычетом из заработной платы, следовательно, не образует особой категории, косвенно всегда неизбежно образует часть прибавочной стоимости; если она и не образует избытка цены над ценой производства того самого товара, составной частью которого является (как при дифференциальной ренте), или если она и не образует избыточной прибавочной стоимости того самого товара, составной частью которого она служит, над частью его собственной прибавочной стоимости, измеряемой средней прибылью (как при абсолютной ренте), то всё же она образует часть прибавочной стоимости других товаров, то есть товаров, обмениваемых на этот товар, имеющий монопольную цену. – Сумма средней прибыли плюс земельная рента никогда не может превышать величины, частями которой являются эти прибыль и рента и которая уже дана до этого разделения. Поэтому для нашего исследования безразлично, реализуется ли в цене товаров вся прибавочная стоимость товаров, то есть весь заключающийся в товарах прибавочный труд, или нет. Прибавочный труд уже потому не реализуется целиком, что при постоянном изменении количества труда, общественно необходимого для производства данного товара, – изменении, вытекающем из постоянного изменения производительной силы труда, – часть товаров всегда производится при ненормальных условиях, а потому их приходится продавать ниже их индивидуальной стоимости. Во всяком случае, прибыль плюс рента равны всей реализованной прибавочной стоимости (прибавочному труду), и для исследования, о котором здесь идёт речь, реализованную прибавочную стоимость можно считать равной всей прибавочной стоимости, ибо прибыль и рента суть реализованная прибавочная стоимость, следовательно, та прибавочная стоимость, которая вообще входит в цену товаров, следовательно, практически вся та прибавочная стоимость, которая образует составную часть этой цены.

С другой стороны, заработная плата, образующая третью своеобразную форму дохода, всегда равна переменной составной части капитала, то есть той составной части, которая затрачивается не на средства труда, а на покупку живой рабочей силы, на оплату рабочих. (Труд, оплачивающийся при расходовании дохода, оплачивается из средств на заработную плату, из прибыли или ренты и потому не составляет части стоимости тех товаров, которыми он оплачивается. Следовательно, он не принимается во внимание при анализе стоимости товаров и составных частей, на которые она распадается.) Стоимость переменного капитала, а следовательно, и цена труда воспроизводится в части овеществлённого рабочего дня рабочих, в той части товарной стоимости, в которой рабочий воспроизводит стоимость своей собственной рабочей силы, или цену своего труда. Весь рабочий день рабочего распадается на две части. Одна часть та, в течение которой он выполняет количество труда, необходимое для воспроизводства стоимости его собственных жизненных средств: оплаченная часть всего его труда, то есть та часть, которая необходима для его собственного сохранения и воспроизводства. Остальная часть рабочего дня, всё избыточное количество труда, которое он совершает сверх труда, реализованного в стоимости его заработной платы, есть прибавочный труд, неоплаченный труд, выраженный в прибавочной стоимости всей его товарной продукции (и потому в избыточном количестве товара), в прибавочной стоимости, которая, в свою очередь, распадается на части с различными наименованиями – на прибыль (предпринимательский доход плюс процент) и ренту.

Итак, часть совокупной стоимости товаров, в которой реализуется весь труд рабочих, присоединяемый в течение одного дня или одного года, стоимость совокупного годового продукта, которую создаёт этот труд, распадается на стоимость заработной платы, прибыли и ренты. Ибо весь этот труд распадается на необходимый труд, посредством которого рабочий создаёт ту часть стоимости продукта, которой он сам оплачивается, то есть заработную плату, и на неоплаченный прибавочный труд, посредством которого он создаёт ту часть стоимости продукта, которая представляет прибавочную стоимость и впоследствии распадается на прибыль и ренту. Кроме этого труда, рабочий не совершает никакого иного труда, и кроме стоимости продукта, которая принимает формы заработной платы, прибыли, ренты, он не создаёт никакой стоимости. Стоимость годового продукта, в которой выражается труд, вновь присоединённый им в течение года, равняется заработной плате, или стоимости переменного капитала, плюс прибавочная стоимость, которая, в свою очередь, распадается на формы прибыли и ренты.

Итак, часть совокупной стоимости годового продукта, создаваемая рабочим в течение года, выражается в годовой сумме стоимости трёх доходов: стоимости заработной платы, прибыли и ренты. Очевидно поэтому, что в создаваемой за год стоимости продукта стоимость постоянной части капитала не воспроизводится, так как заработная плата равна лишь стоимости переменной части капитала, авансированной на производство, а рента и прибыль равны лишь прибавочной стоимости, произведённому избытку стоимости над всей стоимостью авансированного капитала, которая равна стоимости постоянного капитала плюс стоимость переменного капитала.

По отношению к тому затруднению, которое предстоит разрешить здесь, совершенно безразлично то обстоятельство, что часть прибавочной стоимости, превращённой в форму прибыли и ренты, не потребляется в качестве дохода, а служит для накопления. Та её часть, которая сберегается как фонд накопления, служит для образования нового, дополнительного капитала, но не для возмещения старого капитала, – ни той составной части его, которая была израсходована на рабочую силу, ни составной части, которая была израсходована на средства труда. Следовательно, ради упрощения здесь можно принять, что доходы целиком пошли на личное потребление. Это затруднение двоякого рода. С одной стороны, стоимость годового продукта, в виде которого потребляются эти доходы, – заработная плата, прибыль, рента – содержит в себе известную часть стоимости, равную стоимости вошедшей в него постоянной части капитала. Она содержит в себе эту часть стоимости, помимо той части стоимости, которая сводится к заработной плате, и той части, которая разлагается на прибыль и ренту. Следовательно, стоимость годового продукта = заработной плате + прибыль + рента + C, причём C представляет постоянную часть его стоимости. Каким же образом произведённая за год стоимость, равная лишь заработной плате + прибыль + рента, может купить продукт, стоимость которого = (заработной плате + прибыль + рента) + C? Каким образом произведённая за год стоимость может купить продукт, обладающий большей стоимостью, чем она сама?

С другой стороны, если мы оставим в стороне ту часть постоянного капитала, которая не вошла в продукт и которая поэтому, хотя и с уменьшившейся стоимостью, продолжает существовать и после годового периода производства товаров, если мы, таким образом, на время абстрагируемся от применённого, но не потреблённого основного капитала, то окажется, что постоянная часть авансированного капитала в форме сырых и вспомогательных материалов целиком вошла в новый продукт, тогда как одна часть средств труда потреблена целиком, а другая – лишь частично, то есть в производстве была потреблена только часть стоимости последних. Вся эта потреблённая в производстве часть постоянного капитала должна быть возмещена in natura {345}. Предполагая, что все прочие условия, особенно производительная сила труда, не изменились, для её возмещения потребуется то же самое количество труда, как и прежде, то есть она должна быть возмещена равновеликой стоимостью. В противном случае самое воспроизводство не может совершаться в прежнем масштабе. Но кто должен производить эти работы и кто их производит?

Что касается первого затруднения – кто должен оплатить заключающуюся в продукте постоянную часть стоимости и чем – то предполагается, что стоимость постоянного капитала, потреблённого в производстве, снова появляется как часть стоимости продукта. Это не противоречит предпосылкам второго затруднения, так как уже в «Капитале», кн. I, гл. V «Процесс труда и процесс увеличения стоимости» было показано, каким образом посредством простого присоединения нового труда, хотя и не воспроизводящего старой стоимости, а создающего лишь добавление к ней, создающего лишь добавочную стоимость, одновременно сохраняется в продукте и старая стоимость; но в то же время было показано, что это достигается не постольку, поскольку труд производит стоимость, то есть является трудом вообще, а поскольку он функционирует в качестве определённого производительного труда. Таким образом, не требуется дополнительного труда для того, чтобы сохранить стоимость постоянной части в том продукте, на который расходуется доход, то есть вся созданная в течение года стоимость. Но, конечно, требуется новый дополнительный труд для того, чтобы возместить постоянный капитал, стоимость и потребительная стоимость которого были потреблены в истёкшем году; без такого возмещения воспроизводство вообще невозможно.

Весь вновь присоединённый труд представлен во вновь созданной в течение года стоимости, которая, в свою очередь, целиком превращается в три вида дохода: заработную плату, прибыль и ренту. Стало быть, с одной стороны, не остаётся избыточного общественного труда для возмещения потреблённого постоянного капитала, подлежащего восстановлению частью in natura и по стоимости, частью только по стоимости (поскольку речь идёт просто об износе основного капитала). С другой стороны, стоимость, созданная годичным трудом и распадающаяся на заработную плату, прибыль и ренту, и в этих формах подлежащая расходованию, кажется недостаточной для того, чтобы оплатить или купить постоянную часть капитала, которая должна находиться в продукте сверх вновь созданной стоимости.

Мы видим, что поставленная здесь проблема уже решена при исследовании воспроизводства всего общественного капитала («Капитал», кн. II, отдел III). Здесь мы возвращаемся к этому предмету прежде всего потому, что там прибавочная стоимость ещё не была раскрыта в её формах дохода: прибыль (предпринимательский доход плюс процент) и рента, – а потому и не могла быть рассмотрена в этих формах; затем также и по той причине, что как раз с анализом формы заработной платы, прибыли и ренты связана невероятная ошибка всей политической экономии, начиная с А. Смита.

Мы разделили там весь капитал на два больших подразделения: подразделение I, которое производит средства производства, и подразделение II, которое производит предметы индивидуального потребления. То обстоятельство, что некоторые продукты могут точно так же служить для индивидуального потребления, как и в качестве средств производства (лошадь, зерно и т. д.), отнюдь не опровергает абсолютной правильности этого разделения. Оно в самом деле не гипотеза, а лишь выражение факта. Возьмём годовой продукт какой-либо страны. Часть этого продукта, какова бы ни была её способность служить в качестве средств производства, входит в индивидуальное потребление. Это – продукт, на который расходуется заработная плата, прибыль и рента. Продукт этот является продуктом определённого подразделения общественного капитала. Возможно, что этот же самый капитал производит и продукты, принадлежащие к подразделению I. Поскольку это так, то производительно потребляемые продукты подразделения I доставляются не той частью этого капитала, которая потреблена на продукт подразделения II, на такой продукт, который действительно достаётся на долю индивидуального потребления. Весь продукт подразделения II, который входит в индивидуальное потребление и на который поэтому тратится доход, представляет бытие потреблённого на него капитала плюс произведённый избыток. Таким образом, это – продукт капитала, вложенного только в производство предметов потребления. И таким же образом подразделение I годового продукта, которое служит в качестве средства воспроизводства – сырого материала и орудий труда – какова бы ни была вообще способность этого продукта naturaliter{346} служить в качестве предмета потребления, является продуктом капитала, вложенного исключительно в производство средств производства. Несравненно бо́льшая часть продуктов, образующих постоянный капитал, находится и вещественно в такой форме, в которой они не могут войти в индивидуальное потребление. Поскольку же часть продуктов могла бы войти в индивидуальное потребление, поскольку, например, крестьянин мог бы съесть своё семенное зерно или забить для своего индивидуального потребления свой рабочий скот, то уже в силу самой экономической необходимости крестьянин вынужден обращаться с этой частью продуктов так, как если бы она существовала в форме, не пригодной для потребления.

Как уже сказано, при рассмотрении обоих подразделений мы абстрагируемся от основной части постоянного капитала, которая продолжает существовать in natura и по своей стоимости, независимо от годового продукта обоих подразделений.

В подразделении II, на продукты которого расходуются заработная плата, прибыль и рента, короче говоря, тратятся доходы, продукт по своей стоимости, в свою очередь, состоит из трёх составных частей. Одна составная часть равна стоимости потреблённой в производстве постоянной части капитала; другая составная часть равна стоимости той авансированной на производство переменной части капитала, которая затрачена на заработную плату; наконец, третья составная часть равна произведённой прибавочной стоимости, то есть = прибыли + рента. Первая составная часть продукта подразделения II, стоимость постоянной части капитала, не может быть потреблена ни капиталистами, ни рабочими подразделения II, ни земельными собственниками. Она не образует какой бы то ни было части их дохода, но должна быть возмещена in natura, а чтобы это могло произойти, она должна быть продана. Напротив, остальные две составные части этого продукта равны стоимости произведённых в этом подразделении доходов = заработной плате + прибыль + рента.

В подразделении I продукт состоит по форме из таких же составных частей. Но та часть, которая образует здесь доход, – заработная плата + прибыль + рента, короче, переменная часть капитала + прибавочная стоимость, – потребляется здесь не в натуральной форме продуктов этого подразделения I, а в форме продуктов подразделения II. Следовательно, стоимость доходов подразделения I должна быть потреблена в виде той части продукта подразделения II, которая образует подлежащий возмещению постоянный капитал этого подразделения. Часть продукта подразделения II, которая должна возместить постоянный капитал этого подразделения, потребляется в её натуральной форме рабочими, капиталистами и земельными собственниками подразделения I. Они расходуют свои доходы на этот продукт подразделения II. С другой стороны, продукт подразделения I, поскольку он представляет доход подразделения I, производительно потребляется подразделением II, постоянный капитал которого он возмещает in natura. Наконец, потреблённая постоянная часть капитала подразделения I возмещается собственными продуктами этого подразделения, которые состоят как раз из средств труда, сырых и вспомогательных материалов и т. д., возмещается частью посредством обмена капиталистов подразделения I между собой, частью же тем, что некоторые из этих капиталистов могут непосредственно применить свой собственный продукт снова как средства производства.

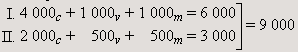

Возьмём прежнюю схему («Капитал», кн. II, гл. XX, II) простого воспроизводства {347}:

Согласно этому, в подразделении II производителями и земельными собственниками потребляется как доход 500v + 500m = 1 000; остаётся возместить 2 000c. Эти 2 000c потребляются рабочими, капиталистами и получателями ренты подразделения I, доход которых = 1 000v + 1 000m = 2 000. Продукт подразделения II потребляется как доход подразделением I, а доход подразделения I, представленный в продукте, который нельзя потребить [индивидуально], потребляется в качестве постоянного капитала подразделением II. Следовательно, остаётся дать отчёт относительно 4 000c подразделения I. Они возмещаются из собственного продукта подразделения I = 6 000 или, вернее, = 6 000 − 2 000, так как эти 2 000 уже превращены в постоянный капитал для подразделения II. Следует заметить, что цифры, конечно, взяты произвольно, а потому и отношение между стоимостью дохода подразделения I и стоимостью постоянного капитала подразделения II кажется произвольным. Однако же очевидно, что если процесс воспроизводства совершается нормально и при неизменяющихся прочих условиях, следовательно, оставляя в стороне накопление, то сумма стоимости заработной платы, прибыли и ренты подразделения I должна равняться стоимости постоянной части капитала подразделения II. В противном случае либо подразделение II не сможет возместить свой постоянный капитал, либо у подразделения I не будет возможности превратить свой доход из непотребляемой в потребляемую форму.

Итак, стоимость годового товарного продукта, совершенно так же как и стоимость товарного продукта отдельной затраты капитала и стоимость каждого отдельного товара, распадается на две составные части: на A – часть, возмещающую стоимость авансированного постоянного капитала, и на B, часть, которая в форме дохода выступает как заработная плата, прибыль и рента. Последняя составная часть стоимости, B, постольку представляет противоположность первой, A, поскольку A, при прочих равных условиях, 1) никогда не принимает формы дохода, 2) постоянно притекает обратно в форме капитала, а именно постоянного капитала. Однако и B, в свою очередь, в себе самой содержит противоположность. Прибыль и рента имеют то общее с заработной платой, что все три являются формами дохода. Несмотря на это, они существенно отличаются тем, что в прибыли и ренте представлена прибавочная стоимость, то есть неоплаченный труд, а в заработной плате – оплаченный труд. Часть стоимости продукта, которая представляет затраченную заработную плату, то есть возмещает заработную плату, и которая при нашем предположении, что воспроизводство совершается в том же масштабе и при тех же условиях, снова превращается в заработную плату, – эта часть притекает обратно прежде всего как переменный капитал, как составная часть капитала, который должен быть снова авансирован на воспроизводство. Эта составная часть функционирует двояким образом. Она существует сначала в форме капитала и обменивается как таковой на рабочую силу. В руках рабочего она превращается в доход, который он извлекает путём продажи своей рабочей силы, как доход обменивается на жизненные средства и потребляется. Этот двойной процесс проявляется при посредстве денежного обращения. Переменный капитал авансируется деньгами, выплачивается в виде заработной платы. Это – его первая функция как капитала. Он обменивается на рабочую силу и превращается в проявление этой рабочей силы, в труд. Таков процесс для капиталиста. Но, во-вторых, на эти деньги рабочие покупают часть своего товарного продукта, измеряемую этими деньгами, и потребляют её как доход. Если мы мысленно отвлечёмся от денежного обращения, то часть продукта рабочего находится в руках капиталиста в форме наличного капитала. Эту часть он авансирует как капитал, даёт её рабочему за новую рабочую силу, тогда как рабочий потребляет её как доход непосредственно или посредством обмена её на другие товары. Таким образом, часть стоимости продукта, предназначенная процессом воспроизводства для того, чтобы превратиться в заработную плату, в доход для рабочих, прежде всего притекает обратно в руки капиталиста в форме капитала, точнее, переменного капитала. То обстоятельство, что она притекает обратно в этой форме, является существенным условием постоянно возобновляющегося воспроизводства труда как наёмного труда, средств производства как капитала и самого процесса производства как капиталистического процесса производства.