По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

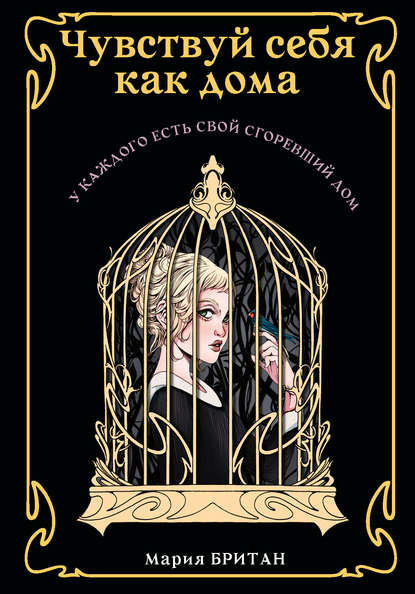

Чувствуй себя как дома

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Не помню, когда это началось. Но раньше, чем я научился говорить.

Матушка водит меня к врачу. Тот показывает картинки, а я замечаю не то, что следует обычному мальчику. Да, чудовище. Да, с тремя желтыми глазами на каждой из голов. Если бы оно жило в нашем доме, его морды выглядывали бы из окон чердака. Вот смеху-то было бы! Я бы кормил его блинчиками.

Матушке не нравится мое воображение. Она его удалит, точно. Поэтому мне страшно к ней приближаться, когда она держит нож. По ночам матушка жалуется бате, что со мной что-то не так.

Если честно, я боюсь. Вдруг она выгонит нас с бракованным паровозом из дому? Интересно, есть ли пункты обмена детей?

Однажды за завтраком матушка цапает меня за запястье и просит, чтобы я никому не говорил о друзьях-домах. Наверное, боится, что я буду выглядеть странно.

Я обижаюсь на матушку, и дом обижается вместе со мной.

Со стола падает стакан. Матушка уверена, что пихнула его локтем.

Но я в курсе: это дом грустит. Дом хочет дружить с ней. А она – нет.

Его сердце в подобные моменты тикает чаще обычного. Предки удивляются, почему часы спешат, и возвращают стрелки обратно.

Дому больно. Он плачет – протекает крыша. Всегда – хоть чини, хоть не чини.

Ты до сих пор здесь, Вячеслав? Неужто не нашел часы?

Тогда читай вслух. Поднимись и постарайся не задохнуться. Хрусти лопатками, не опускай глаза. Вот так. И подбородок – выше.

Не бойся смерти, пока она не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»

* * *

Мне шесть. Матушка бросила попытки сделать меня нормальным. Не обращает внимания, как я жмусь к стене и что-то бормочу. Ну и ладно. Зато со мной дружат протекающая крыша и половицы.

Я спрашиваю у дома:

– Как жизнь?

А он отвечает:

– Отлично.

Спрашиваю:

– Почему я?

А он отвечает:

– Ты славный малый.

Спрашиваю:

– Я случайно не псих?

А он отвечает:

– У тебя просто протекает крыша.

Не бойся безумия, пока оно не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»

Мне семь.

Со мной по-прежнему не дружат сверстники. Я хожу в школу. Мертвую школу. По крайней мере, она молчит. Я пробовал с ней заговорить, а она ни в какую. Или упрямая, или и правда сдохла.

Может, она невзлюбила учеников. Может, виновато сердце-часы – здесь оно тикает тише, чем дома.

Может, школа больна.

Мне так и не удалили фантазию.

И почему матушка до сих пор не обменяла меня на кого-то получше? На что она надеется?

Впрочем, паровоз я тоже не обменял. И ни на что не надеюсь.

Мне восемь.

Я провожу все свободное время у себя в комнате. Прижимаюсь к обоям так, что краснеет ухо – иногда дом шепчет чересчур неразборчиво.

Одноклассники обзывают меня маменькиным сынком. А все потому, что я отправляюсь домой в шесть, ведь уже темнеет. Я боюсь. Ночью голоса домов особенно различимы.

Одноклассники обзывают меня кирпичом. А все потому, что я часто прислушиваюсь к стенам, сливаюсь с ними. «И лицо приплюснутое», – заявляет Пашка, главный придурок поселка, – долговязый, с белыми-белыми седыми волосами, хотя ему всего восемь, и с длинными, девчачьими ресницами. Странно, что над ним никто не подшучивает.

Одноклассники обзывают меня сумасшедшим. А все потому, что моя крыша протекает.

Мы с домом – близнецы. Только я не давлюсь штукатуркой.

В первый день осени банда во главе с Пашкой перелезает через забор и кидает камни в мое окно.

Маменькин сынок.

Кирпич.

Сумасшедший.

Осколки летят в разные стороны. Сердце дома тикает быстрее и быстрее и, должно быть, спешит на часов сорок. Больно, больно. Как же ему больно.

Мальчишки гогочут. Они попали в цель и проучили негодяя.

Я не успеваю увернуться – камень попадает мне в лоб – и растекаюсь лужицей по полу.

Мальчишки грозятся меня закопать, скормить крысам, законсервировать вместо огурцов. Но вскоре крики обрываются. Я с трудом доползаю до подоконника и пялюсь в окно: у Пашки из носа льется кровь – пачкает рубашку, капает на траву. Рядом – разбитый горшок с землей и пока не проросшими матушкиными цветами.

– Спасибо, – мямлю я, гладя стену.