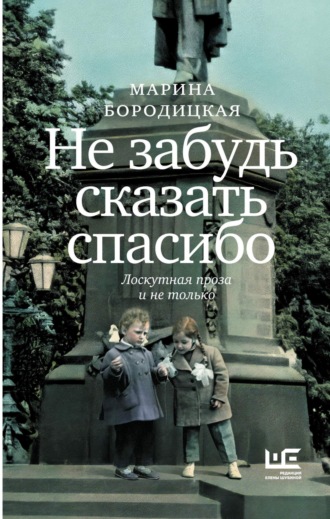

Не забудь сказать спасибо. Лоскутная проза и не только

“Тимур” накрывает меня с головой, часть захлёба перепадает и Жене с Колькой. Они таскают из дома верёвочки, железяки, даже стекляшки – всё, что может звенеть и бренчать. Мы лезем на чердак посмотреть, нельзя ли там устроить “по форме номер один позывной сигнал общий” (в этой книжке слова часто стоят в каком-то странном порядке, и от этого захватывает дух). За чердак меня ругают как зачинщицу: лезли по приставной лестнице, могли упасть, топали у всех над головами (потолки тонкие), чуть не разбудили Таточку…

Тогда мы тянем верёвочную “связь” из моего окна к нашей “лазательной” липе, я даже как-то ночью пытаюсь подёргать за верёвки, но слабое звяканье наших гремушек никого, к счастью, не будит, и, честно говоря, я и сама понимаю, что это всё ерунда. Мне просто хочется ещё пожить в книжке, в чужом дачном лете, побыть этой девочкой постарше меня, залезшей на таинственный чердак и повернувшей волшебный штурвал. И услышать: “Сумасшедшая девчонка! Сейчас примчатся… люди, и они тебя поколотят”. И чтобы меня спас высокий темноволосый мальчик в синей безрукавке с вышитой звездой…

Ничего похожего со мной не происходит, и скрепя сердце я решаю перейти к сути вопроса: к добрым делам. Совершенно ясно, что бегать ночью по чужим участкам, носить воду и колоть дрова у нас не получится. Почти у всех в посёлке есть краны с холодной водой – на участке, а то и в доме; готовят здесь на керосинках или газовых плитках, печки, у кого есть, летом не топят, и где искать эти самые дрова и чем и как их колоть, непонятно. Мы просто ходим от калитки к калитке и спрашиваем, не надо ли чем-нибудь помочь. В одном месте нам разрешают постирать бельё, и мы с Женькой неумело тискаем чужие скользкие полотенца в противной остывшей воде.

Дело кончается скандалом, на меня хором кричат бабушка, мама и Тамарочка: если так хочется помогать, почему бы не начать с собственной семьи? Почему я дома не предлагаю постирать, помыть посуду – ну нет, конечно, здесь меня берегут, чтоб лишний раз не намочила ручки (диатез на руках – проклятие моего детства), а я, оказывается…

Всё это чистая правда. И мысль по-тимуровски помочь своим меня ни разу не посетила. До сих пор стыдно.

“Военная тайна” – первая книга, от которой я плачу. Верней, даже не плачу, а просто на словах: “И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник “первого октябрятского отряда мировой революции”, такой малыш – Алька” так больно делается в горле, что не выдохнуть. А на словах: “Высоко над синим морем вырвали остатками динамита крепкую могилу” – я выбегаю из дома, хватаю велосипед и начинаю наматывать круги прямо по участку, часто дыша и выкрикивая какие-то обрывки песен.

“Судьба барабанщика”, похоже, написана мне на вырост. Не всё там ясно, и страшная, тёмная тревога лезет из всех щелей, даже хороший конец как-то не совсем успокаивает.

Потом это всё куда-то отступит, рассеется, папе дадут отпуск, родители возьмут меня с собой в Гагры, а Таньку не возьмут, потому что им надо отдохнуть по-человечески, а я уже большая и со мной, мама говорит, ездить – одно удовольствие и никаких хлопот. Таньку жалко (хотя что она понимает в свои неполные два года?), но мамины слова радуют очень сильно.

В Гаграх у меня появляется подружка-ровесница по имени Анка, наши родители вместе уходят вечерами в ресторан, в кино или на танцы, и ей, бедняге, всё время ставят меня в пример. Ведь я спокойно, без слёз и истерик, остаюсь одна хоть до полуночи и отпускаю родителей с единственным условием: мне позволено не гасить свет и читать до их возвращения.

Спокойствие моё – напускное, одной в съёмной комнате оставаться тоскливо, но это, наверное, первый урок преодоления, который я задаю сама себе.

Сейчас впервые подумала: а не замешан ли тут Гайдар? Во всяком случае, книжками меня снабжают исправно, у меня на тумбочке – половина фонда местной детской библиотеки.

Я ещё не знаю, что это моё последнее лето без очков. Но дальше уже другая история.

Фамилия

Уроки я уже делаю самостоятельно. После первого класса папа выдохся и отстал, только иногда проверяет написанное. И кто-нибудь из взрослых помогает мне расчистить и организовать “рабочее место”.

Таких мест в квартире три. Можно устроиться за столом в “большой комнате”. Эта комната, пятиугольная, повторяющая “корабельный” срез нашего дома, снится мне до сих пор. Она действительно большая, двадцать один квадратный метр, и дальняя от двери часть прямоугольника – там, где начинается срезанный угол, – отгорожена платяным шкафом. Вдоль фанерной изнанки шкафа вытянулся мой топчан, накрытый пёстреньким, в коричневых листьях, покрывалом. Под прямым углом, изголовьем к моей голове, уместилась Танькина кроватка.

И у нас есть своё собственное окно: в большой комнате их два. За окном, на боковой стене дома напротив, нарисована арка, и в ней надпись: “Храните деньги в сберегательной кассе: удобно, выгодно, надёжно”. Потом идёт цифра 3, за ней кружочек, палочка и ещё кружок. А справа от окна, на уровне моей головы, стена образует горизонтальный выступ, такую полочку шириной с ладонь. Я уверяю Маринку Штейнберг, что этот карниз был специально сделан, когда строили дом, – для кукольной посуды. Маринка завистливо вздыхает, взрослые почему-то смеются. Ещё в нашем с Танькой зашкафном пространстве имеется низенький столик для игрушек: перед сном я укутываю сложенных там кукол покрывалом со своего топчана. Но для уроков этот столик не годится.

В прямоугольной “взрослой” части большой комнаты стоит родительский раскладной диван, пианино, “горка” с посудой (как же я расстроилась, когда её привезли: думала, будет настоящая горка!), книжный шкаф и стол со стульями. Здесь можно делать уроки, только шумно очень: то папа отрабатывает сложный скрипичный пассаж, то мама разбирает на пианино какую-нибудь пьеску, чтобы задать потом ученикам, а тут ещё Танька гремит своими игрушками…

Можно усесться и на кухне. Кухня у нас просторная, двадцать метров, я когда-то гоняла по ней на трёхколёсном велосипеде. Пол тогда был интересный, широченные сучковатые доски, потом положили скучный линолеум. В кухне царит огромный, неподъёмный круглый стол на одной разлапистой, как бы расходящейся корнями в разные стороны ноге. Сверху стол покрыт светлой клеенкой с птичками, на головах у них синие капли-шапочки, которые так приятно отколупывать.

Стол придвинут к стене, моё место самое лучшее: лицом к окну, тут же и радиоприёмник (круглое отверстие спереди затянуто коричневой тканью), и тяжёлая чёрная настольная лампа. Очень уютно делать здесь уроки, и чтобы напротив, например, бабушка гладила бельё, а рядом Тамарочка резала капусту или морковку (только не селёдку, а то я сразу убегу!), и папа зашёл бы пообедать между репетицией и концертом… Стола хватает на всё и на всех. Тамарочка тоже здесь уроки делает, она учится в вечерней школе, дед помогает ей решать задачки, а я иногда диктую упражнения по русскому, так быстрей получается. Она и спит на кухне, её железная кровать справа от окна спрятана за буфетом.

Но кто-нибудь непременно спохватится: мы, мол, мешаем ребёнку, ребёнок отвлекается, хотя наверняка это я им мешаю вести взрослые разговоры. И чаще всего меня отправляют делать уроки в дедушкину-бабушкину комнату, за дедов письменный стол. В этой комнате (она квадратная и ближе всех к прихожей) всегда чистота и порядок. В книжном шкафу – корешки Малой советской и бабушкиной Медицинской энциклопедии, на шкафу часы, они мелодично отзванивают каждые тридцать минут, и ночью тоже, но никого не будят – вот что значит привычка! Это самое тихое место в квартире, а уж сколько здесь проглочено книжек! На краешке широкого дивана, у самого изголовья, вполоборота, ноги кое-как втиснуты в щель между диваном и тумбочкой со стопкой журналов “Здоровье”, на тумбочке лампа, зажечь, уткнуться в книжку и затаиться, пока не найдут, не крикнут: “Займись делом!”

Через несколько лет здесь же будут воровато пролистываться некоторые тома медицинской энциклопедии, а пока под журналами запрятаны “Приключения шахматного солдата Пешкина”… Но нет, надо садиться за письменный стол.

У дедушки на столе – простор и порядок. Тёмная полировка защищена от клякс вырезанным точно по размеру стеклом. И всегда есть на что отвлечься: чудной письменный прибор, неизвестного назначения полый бронзовый медведь со снимающейся головой, внутри громыхает отломавшийся от медвежьей лапы пистолетик (эх! так и не разобралась, в чём там было дело). Есть ещё пресс-папье, оно похоже на детскую качалку из нашего двора, только внизу не полозья, а слой промокашки. А на краю стола лежит толстенный, тяжеленный потрёпанный том – московская телефонная книга. Внутри на жёлтой бумаге – сплошные чёрные столбики фамилий и телефонных номеров.

Открываю букву Б: Бо… Боро… ага, вот! Столбик за столбиком идут Бородинские, целая страница или полторы, а дальше карандашом подчёркнуто: Бородицкий Н.А., это дедушка. И наш номер, Б9–08–90. И больше никаких Бородицких – во всей Москве, кроме нас, ни одного! Есть ещё в других городах, но это всё наши родственники, так мне дедушка объяснил.

А мы тоже, объяснил он, должны были стать Бородинскими, ведь эту фамилию давали тем, кто сражался на Бородинском поле, вот и наш предок там сражался. В царской армии, оказывается, солдаты служили по двадцать пять лет (мама дорогая, ну и чудище был этот царь!). А были такие мальчики, их забирали шестилетними из еврейских семей (“Принесите-ка мне, звери, ваших детушек…”, звучит у меня в голове), и наш геройский пра-пра-пра тоже в армию так попал. Он отслужил свой срок, повоевал с французами, повидал мир и вернулся домой ещё довольно молодым и грамотным человеком. И ему в родном городишке даже доверили детей учить, только фамилию переделали на местный лад, и получился такой белорусско-польский акцент.

Никаких сомнений в исторической достоверности этой легенды у меня тогда не возникло. Да и потом, признаюсь честно, уже взрослой тётенькой с гуманитарным образованием – я ни разу не додумалась что-то в ней перепроверить. Обещала дедушке, что не дам славной фамилии заглохнуть, передам её, когда вырасту, своим сыновьям. А то ведь у него ни сына, ни внука, только наша мама и мы, две девчонки. Вот и папа, когда они с мамой женились, взял её фамилию, сам-то он был Израилевич (про “дело врачей”, в год их женитьбы ещё даже не закрытое, мне только предстояло узнать).

Обещание я сдержала, сыновей родила, фамилию им передала и семейное предание пересказала. И лишь годы спустя, услышав эту историю, всезнайка Фаина Гримберг открыла мне глаза. Открывать людям глаза – Фаинино любимое занятие, но никуда не денешься, она и впрямь лучше знает.

– Ой, не могу! Кантонисты на Бородинском поле! – покатывалась Фаина, пока я молча сопела в телефон. Ну конечно, людоедский закон о еврейских мальчиках появился только при Николае Первом, стало быть, не раньше 1825-го. А фамилия наша, растолковала мне Фаина, происходит от названия Брод или Броды: таких местечек в белорусских, польских, литовских землях было хоть пруд пруди – или брод броди… И она, фамилия то есть, и вправду редкая, потому что выходцы из тех краёв чаще всего оказывались Бро́дицкими или Бродскими.

И добавила мне в утешение, что мы с Иосифом Бродским, возможно, дальние родственники. Тоже неплохо, но дедовой легенды было жалко до слёз.

В мои четырнадцать, Танькины восемь лет у нас появилась своя комната. Кухню перегородили стеной с окошком-фрамугой наверху, там теперь почти всегда горел свет, зато нам досталась отличная солнечная десятиметровая детская. С дверью, которую можно было закрыть. А вёл к этой двери крошечный коридорчик, тоже от кухни отрезанный, так что новой кухонной двери было некуда открываться, и её заставили ездить вправо-влево по специальному жёлобу, ну как в поезде. Идея была мамина, воплощение – дедово, и заметьте, ни про какие шкафы-купе тогда и слыхом не слыхивали.

Дверь эту мама постановила выкрасить в малиновый цвет, шкаф для верхней одежды – тоже, линолеум в прихожей поменять на косые пластиковые квадраты, малиновые и салатовые… Все знакомые ахали – в общем, выяснилось, что наша мама прирождённый дизайнер интерьеров (правда, слов таких тогда не знали) и ей по плечу самые смелые и дерзкие решения.

По-настоящему мама развернулась, когда я уже поступила в институт, а бабушка с дедушкой переехали в новую квартиру на Войковской, возле парка и канала. Это был кооператив от папиного оркестра, он так и назывался – “Симфония”. И тогда наша “большая комната” превратилась в настоящую просторную гостиную в жёлто-зелёных тонах, а бабушкина-дедушкина – в родительскую спальню, украшенную какими-то стильными современными штуковинами вроде лёгких, обтянутых красной материей кубиков для сидения с лохматыми белыми подушечками наверху. И с каким упоением всё это добывалось и устраивалось!

Лет через пять нас с первым мужем согнали со съёмной квартиры, потом родился Андрюша, и на Пушкинской снова стало тесно.

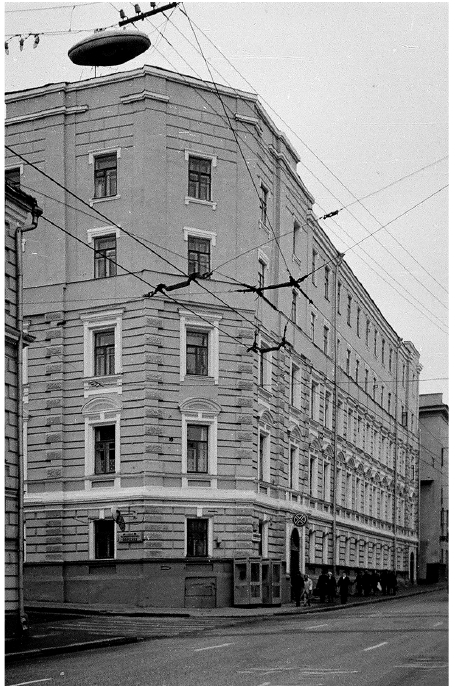

А ещё потом – нас расселили, дом снесли и построили новый. Высотой, жёлтым цветом и формой он напоминает прежний, но теперь там живёт городская прокуратура.

И много ещё всякого произошло с тех пор, и взрослых никого не осталось, а Танька в Америке. А я вот всё сижу и делаю уроки. И отвлекаюсь, отвлекаюсь, отвлекаюсь…

Двор и прочая география

Наш подъезд выходит на Пушкинскую улицу, и чтобы попасть во двор, нужно повернуть налево, дойти до узкого проулка, отделяющего наш дом от Музыкального театра Станиславского (с которым у нас общий адрес) и по этому проулку пройти немного вверх. Проулок – короткая, не туда повёрнутая часть буквы “Г”, а длинная – жёлтый кирпичный дом, в нём ещё есть подвалы, а в подвалах живут люди, можно присесть на корточки и заглянуть. Дом этот тянется до самого Козицкого переулка. А всё пространство между ним и задней стеной Музыкального театра – это и есть наш двор.

С изнанки театра во дворе огорожены два скверика. Первый, поменьше, – неинтересный, там только клумба, скамейки и большая беседка – сквозные стены в косой квадрат, – куда приходят иногда какие-то дядьки и читают познавательные лекции, например “Есть ли жизнь на Марсе?” Зимой, правда, клумба превращается в низенькую нестрашную горку с раскатанной ледяной дорожкой, но в остальное время тут делать нечего.

Зато второй скверик, побольше, примыкающий к Козицкому, – вот он-то и есть средоточие всей окрестной детской жизни. Здесь, на утоптанной земле под тополями, устроена самая лучшая в округе игровая площадка: турник с качелями, карусели, а зимой и деревянная горка. Есть ещё маленькая беседка – прятаться от дождя и рассказывать истории; иногда появляются малышовые качалки на железных полозьях, но долго они у нас не живут. В общем, нам, кто обитает рядом со всем этим богатством, многие завидуют, и если кто-нибудь в округе скажет: “Айда на Бахрушинку!”, то имеется в виду именно эта наша площадка на задворках театра. Хотя вообще-то Бахру-шинка – это целый квадрат разномастных и разновысоких домов, прорезанный проходными дворами и уместившийся меж двух улиц, Пушкинской и Горького, и двух переулков, Козицкого и Немировича-Данченко.

Качели у нас – ничего особенного, сидячие, на одного человека. Когда они сломались окончательно, кто-то приспособил к турнику широкую верёвочную петлю с надрезанной с двух сторон фанеркой. И надо же было этой конструкции развалиться именно подо мной – или надо мной, потому что развязалась верёвка. Край фанерки разодрал кожу под коленкой, но главное – я со всего маху треснулась затылком о твёрдую, каменистую землю – и пожалуйста, сотрясение мозга.

А у нас в тот же вечер – поезд, потому что папин оркестр едет на гастроли в Сочи, и нас тоже берут, но детский психиатр дядя Яша Барденштейн по телефону пугает маму “ужасными последствиями”, правда, мама, спасибо ей, не пугается, и мы всё равно уезжаем. В Сочи я двенадцать дней лежу в гостиничном номере, занавески задёрнуты, голова на двух подушках, принудительно жую ириски (сладкое полезно для мозга) и украдкой (читать категорически запрещено) пробегаю глазами Макса Бременера. Страшно при этом боюсь навсегда остаться слабоумной дурой, но удержаться не могу. Мне одиннадцать лет, Таньке скоро пять, и во двор мы вышли на полчасика, чтобы дать маме спокойно уложить чемоданы…

Наш дом. Пушкинская, 17.

Да что говорить, качели подкачали. Зато наша карусель – о, таких я больше не встречала нигде! Представьте себе дощатый, окованный по краям железом круглый блин, поднятый сантиметров на двадцать от земли. Посередине шест, на котором он вращается, и от верхушки вниз, к ободку блина, расходятся толстые железные прутья. Получается такой сквозной конус. Мы встаём между прутьями, отталкиваемся – каждый одной ногой, – и круг вращается. Минут через пять голова уже кружится вовсю, начинает подташнивать. А ведь опытный человек должен ещё уметь “летать”: очень сильно разогнав карусель, отпускать ноги и держаться только руками. Это трудно и, честно говоря, жутковато. А потом все нюхают собственные ладони и морщатся: они после железных прутьев почему-то пахнут рыбой.

Лет до восьми я во дворе почти не бываю. Потому что гуляю только со взрослыми, а значит, либо на Страстном бульваре, либо в “Пушкинском садике”, так в семье называют сквер, где памятник Пушкину.

Страстной бульвар я, можно сказать, всосала с молоком матери. Нет, правда, мне мама рассказывала: лето было жаркое, домой идти лень, и она пару раз кормила меня грудью прямо на бульваре, на “маленьком круге”, где скамейки вокруг клумбы, на них мамы с колясками и нельзя шуметь (в отличие от “большого круга”, который скорее овал, там песочницы, зимой горка и шуметь разрешается). И там же, на “маленьком круге”, мне ещё предстоит укачивать в коляске старшего сына – и шикать на шумных детей!

А на “большом круге”, у самого пересечения бульвара с Петровкой, одно время стояла тележка с газированной водой. За копейку наливали стакан “чистой”, за три – с сиропом. Посуда мылась тут же: продавец нажимал перевёрнутым стаканом на какой-то кружок и – пш-ш! – внутри гранёного стекла на пару секунд вспыхивал бурливый фонтанчик. Разумеется, пить из этих стаканов строжайше запрещалось, но папа иногда потихоньку пил.

Однажды я так извозилась во влажном свежем песке, что руки сделались рыжими чуть не до локтей. Папа встал в очередь, купил стакан газировки без сиропа и полил мне на руки. И тут какие-то дядьки давай на него кричать: “Безобразие! Люди из этого пьют, а вы…”

Почему безобразие? Папа же до моих грязных рук стаканом не дотрагивался! Но мы в перепалку вступать не стали, отошли подальше и вытерли остатки воды и песка папиным большим белоснежным платком.

В “Пушкинском садике” в тёплое время года включают фонтан, и мальчишки лежат животами на гладком высоком скруглённом парапете и палками с пластилином на конце пытаются достать со дна монетки. Нам с Маринкой Штейнберг (она живёт рядом, на Пушкинской площади) “обтирать парапет” не разрешают, а без этого никак не посмотришь, ловятся монетки или нет. Нам остаётся только “ходить по цепи кругом”: балансировать, как на канате, на низко подвешенных толстых чёрных цепях вокруг памятника. Это не очень интересно, зато вечером на крыше серого здания “Известий” зажигается первая в Москве “бегающая” неоновая реклама. Когда она только появилась, мы приходили сюда с папой смотреть, как “буки бегают”. Я просила папу почитать, что там пишут, сама ещё не умела, и он меня смешил, читая: “Покупайте жареные кирпичи” (вместо “пирожки”) и всё в таком духе. Вообще реклама была совершенно дурацкая, вроде “Пейте томатный сок” – а его и так все пили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: