Не забудь сказать спасибо. Лоскутная проза и не только

Дома у нас полагалось “после денег” обязательно вымыть руки с мылом. И у меня, и у моих детей это превратилось в рефлекс. А горбушка обжаренного хлеба пахла как-то особенно вкусно…

Мне было лет шесть-семь, я чем-то болела и просила у бабушки Веры какую-нибудь историю. Сказок она почти не помнила и всегда рассказывала “из жизни”.

– Вот однажды в эвакуации, – начала бабушка…

Я уже знала про эвакуацию на Урал, бабушка там работала в госпитале, а одиннадцатилетняя мама сама готовила на страшном примусе в их крошечном закутке и однажды летом побежала с девчонками на реку и чуть не утонула. Про эвакуацию много было историй, например, мамина – про огурец. Как она жевала жмых и не могла никак проглотить, а другой еды не было, и бабушка достала единственный солёный огурчик и велела маме на него смотреть, “чтобы слюна выделялась”. У меня стихи про это есть.

Или как дедушка Наум к ним в отпуск приехал, он был военным инженером на Севере, не то в Мурманске, не то в Архангельске, на ремонте и заправке боевых судов, знаменитых английских “конвоев”, между прочим, тоже. Дед ещё что-то такое изобрёл, чтобы им дозаправляться прямо в море, платформы какие-то, ему патент выдали, может, он и сохранился где-то, этот патент…

Так вот, приехал дед к жене и дочке страшно исхудавший, “настоящий скелет”, и привёз им, вот не помню уже, материи какой-то или что-то из одёжки – и бутылку водки. Водка – настоящая, не самогон – во все скудные времена была валютой, и бабушка побежала на рынок сменять её на еду. Встала с ней где-то с краешку, а росту в бабушке Вере было примерно метр пятьдесят, и вот какой-то гад, сволочь, подскочил, бутылку выхватил – и бежать. Бабушка закричала, бросилась за ним, а он обернулся и ей: “Убью!”. И она испугалась, отстала… Горечь той обиды я странным образом ощущаю до сих пор.

А ещё в эвакуации – это детям не рассказывали, это мы уже потом узнали от мамы – к бабушке иногда приходили женщины. Даже из деревень окрестных приезжали, узнав, что по специальности она акушер-гинеколог. Предлагали муку, крупу – немыслимые богатства, чтобы только сделала аборт. Прокормить ещё одного ребёнка было невозможно, а уж если “нагулянный”, да муж в армии… Плакали, умоляли, но бабушка не соглашалась. Не из каких-то нравственных соображений, она к таким вещам относилась трезво, а из страха. Аборты были строжайше запрещены. “Не могу, – говорила, сама чуть не плача, – меня расстреляют или в тюрьму посадят, и что тогда будет с моим ребёнком?”

А в тот раз, ну когда я болела и канючила, мне бабушка рассказала, как возвращалась поздно вечером из госпиталя и мимо неё проехал грузовик – полный кузов ровных ржаных кирпичиков. Буханки хлеба! Он ехал небыстро, и бабушка ускорила шаг и всё смотрела ему вслед и думала: “Вот бы упала буханочка, вот бы одна упала! Я бы Жене принесла…”

– Бабушка! – завопила я в каком-то праведном ужасе. – Ты что?! Ты подняла бы хлеб с земли?

Бабушка смотрела на меня беспомощно и виновато. Сама ведь учила про микробы.

– Но я бы обязательно, – и она прижала руку к груди, – обязательно его обжарила бы на огне!

Не будет войны!

Для поступления в первый класс надо выучить стихотворение. Стихов я знаю наизусть целую кучу: все рифмованные строчки, что попадаются мне на глаза, выучиваются как-то сами. Остаётся выбрать, и мы с папой выбираем самое пафосное. Его читала вслух из какой-то своей книжки или тетрадки Татьяна Семёновна, воспитательница нашей прогулочной группы (Страстной бульвар, средняя аллея, третья скамейка от входа, что возле Пушкинской). Вот оно, это стихотворение, сидит в башке без малого шесть десятков лет:

Не будет войны, мне мой папа сказал,Все честные люди за мир постоят,Они не позволят калечить ребят,Бомбить города —Не будет, не будет войны никогда!Мы можем спокойно учиться и жить,Мы можем спокойно расти и дружить.И папа, и мама из каждой страныВсе скажут, конечно: не будет войны!Читаю я замечательно, звонко и торжественно, как пионеры по радио. Стихи мне ужасно нравятся: и начинаются с папы, и клятвенно заверяют, что войны не будет, не будет! Война закончилась за девять лет до моего рождения, закончилась, но никуда не делась, и я её, честно говоря, боюсь…

В общем, со стихами всё в порядке, только вот беда: автора мы не знаем. А если спросят?

– Не спросят, – отмахивается папа.

– Спросят – скажи: Татьяна Семёновна, – хохочет мама.

Она вообще была против этой новомодной английской школы, хотя английский очень любит и после Гнесинки училась ещё на вечернем в Инязе. Но в школу мама ходила рядом с домом, и все её одноклассницы жили поблизости. А эта довольно далеко, придётся ездить, да и кто меня туда примет, район-то не наш, и можно себе представить, какие там нужны связи.

Но папа всё-таки настоял на своём, ведь подумать только, специальная английская школа (их в том году впервые открыли, несколько штук на всю Москву), язык со второго класса и чуть не каждый день!

И мы отправляемся во Вспольный переулок. За углом, на Качалова, Дом звукозаписи, так что папа тут всё знает. В школе на первом этаже – столпотворение. Дети, родители, стулья, скамеечки с кожаными сиденьями и смешным названием “банкетки”, строгие тётеньки и лысый дядька-директор. Я нисколько не волнуюсь, это ведь не музыкальная школа (в которой я уже учусь). Ноты и клавиши – враждебная территория, а здесь царят родные мои слова-словечки…

Знакомлюсь с девочкой, она передо мной в очереди, зовут Дина, а фамилия интересная – Ганитель, похоже на “канитель”. Мы болтаем, а потом её вызывают в кабинет, и я слышу, как она декламирует: “Мой весёлый, звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?” Хорошо бы оказаться с ней в одном классе.

Дальше моя очередь, исполняю свой коронный номер: “Не будет войны, мне мой папа сказал!”. Папа рядом, чувствую, млеет. Случившийся тут же лысый дядька-директор тоже доволен: “Ну вот вам и готовая самодеятельность!”. Тётеньки спрашивают что-то про буквы; услышав, что я умею читать, подсовывают какой-то рассказик под картинкой. “Этот дом новый, он очень высокий, – тараторю я. – Около дома растут…” Но тут букварь отбирают (я не сразу отдаю, хочется же выяснить, что там растёт!) и меня отправляют в коридор дожидаться папу. Он выходит улыбаясь и промокает лоб большим душистым платком.

Через несколько дней мы узнаём, что меня приняли. В первый “А”! Не иначе папа им тогда пообещал привести в школу весь Государственный симфонический оркестр. Или приходить каждый день и играть в учительской “Полёт шмеля”. Потому что район был всё-таки не наш, Свердловский, а соседний, Фрунзенский, и способных ребят в той очереди сидело полным-полно. А Дину Ганитель не взяли…

Спустя шесть лет школа во дворах, через улицу от нас, тоже становится “английской спец”, и Таньку отдают туда, поближе к дому. Поступает она всё с тем же стихотворением про папу и войну и проходит на ура. Она мне только что звонила из Кливленда – и триумфально продекламировала этот неувядаемый текст от начала до конца.

Впрочем, не совсем от начала. Отсмеявшись, мы решили выяснить, кто же всё-таки автор, и я полезла в Гугл. И в составе сценария праздника, посвящённого “патриотическому воспитанию младших школьников Краснодарского края”, обнаружила искомые стихи. Автором оказалась В.Осеева, та самая, что написала “Волшебное слово” и другие поучительные рассказики, нежно любимые учителями и методистами. А ещё – очень даже неплохую повесть “Динка”. Но стихотворение “За мир” (у него, оказывается, и название есть) явно было написано на злобу дня году в 1959-м, и начинается оно вот такой строчкой: “Мой папа воззванье за мир подписал”. Которая в паре со следующей – “Не будет войны, мне мой папа сказал” – образует правильное двустишие.

А ведь мне ещё в детстве казалось, что начальная строка странно как-то повисает в воздухе! Но я думала – наверно, так и надо, очень уж она такая… главная (сейчас бы сказала – ударная). Концовку же, вполне возможно, я сама упростила. У Осеевой оказалось: “Все скажут, как мой, что не будет войны”. Запутано и выговаривается с трудом – “какмойчто” – а я в шесть лет уже без зазрения совести улучшала чужие тексты. Но первой строчки, про подписанное “воззванье”, точно не было!

Мама и папа. 1976.

Татьяна Семёновна её выкинула. То ли чтоб не объяснять дошколятам, что за воззвание такое, то ли просто ей строка не понравилась. И правда, никудышная строка, без неё куда лучше. Никакой злобы дня, только вера в папино слово: сказал – значит, всё будет хорошо.

Спасибо за редактуру, дорогая Татьяна Семёновна (Страстной бульвар, третья скамейка от входа, конец пятидесятых).

Человек в космосе

Это было ещё до школы. Днём прибежал домой папа – с криком:

– Человек в космосе!

Я не очень-то понимаю, что за космос такой, я ещё не совсем переварила недавнее дедушкино объяснение: “Небо – это воздух”. Получается, что мы живём прямо в небе, дышим небом, это же с ума сойти…

Папа с дедом что-то громко, взахлёб обсуждают про космос, про какую-то стратосферу, по радио торжественный металл чередуется с бурными всплесками, и мне передаётся всеобщее возбуждение. Я скачу и кружусь возле Танькиной кроватки, и Танька – ей сегодня ровно полгода – тоже радуется непонятно чему.

На следующий день после завтрака меня отводят в группу. Но не к нашей обычной скамейке, потому что на бульваре царит весенняя распутица, там же не асфальт, а просто земля, и на любой из трёх аллей можно здорово увязнуть в грязи. Эти несколько дней мы гуляем – а точнее, топчемся – на уже подсохшем пятачке у самого входа на Страстной.

Бедная Татьяна Семёновна! Мало того, что ей приходится поминутно перехватывать кого-нибудь из нас при попытке подобраться к трамвайным рельсам… Нет, трамвай уже не ходит, и рельсы как раз убирают, а место, где они были, наверное, собираются заровнять и залить асфальтом и для этого прямо рядом с бульваром свалили большущую груду… Язык не поворачивается назвать это щебнем! Это чистые сиренево-розовые осколки какого-то благородного камня, может, даже гранита – искристо сверкающие на изломах, будто колотый сахар. Невозможно удержаться и не набрать в своё ведёрко этого чудесного “рафинада”. Но Татьяна Семёновна не дремлет, она уволакивает смельчака назад, на бульвар, и самое обидное – заставляет высыпать всю добычу обратно.

А сегодня у неё вообще сплошная нервотрёпка. Потому что каждые несколько минут кто-нибудь из нас командует: “Три-четыре”, и вся прогулочная группа орёт хором, дружно и оглушительно:

– Юрий! Алексеевич!! Гагарин!!!

Татьяна Семёновна почему-то ужасно пугается, машет на нас руками и кричит:

– Тише! Хватит! Прекратите немедленно!

И грозит нам милицией, которая “сейчас придёт”.

Чего она боится? Мы же видим, сегодня весь город немножко сошёл с ума. Везде полно народу, люди смеются, громко перекликаются, заговаривают с незнакомцами, а на улице Горького начинается стихийная демонстрация…

Татьяна Семёновна боится – это я теперь понимаю, – что кто-нибудь увидит, услышит и доложит “куда надо”: она, мол, вывела детей на самовольное мероприятие. Не запланированное, не согласованное, никем не разрешённое. А мы не боимся, потому что ничего такого не застали. Мы видим: прямо сейчас начинается что-то новое, яркое, небывалое. Перемигиваемся, набираем побольше воздуха – и называем это новое по имени:

– Юрий! Алексеевич!! Гагарин!!!

Медовые пряники

Букет сладко пахнущих флоксов, привезённых с дачи, предназначался для первого школьного дня. Но папа с негодованием отверг простецкие флоксы, и по дороге в школу мы заезжаем на рынок. Едем, конечно, на такси, хотя папину любовь к такси (мною, надо признаться, унаследованную) в семье не поощряют, это дорогое удовольствие. Но тут особый случай! С рынка папа возвращается с шикарным букетом, ярким и пышным (астры? хризантемы?), и стоя в белом фартуке под табличкой “1 А”, я держу его обеими руками.

Учительница Валентина Степановна – молодая и симпатичная, тёмные волосы собраны в пучок, как у мамы. Парты в классе вовсе не чёрные: наклонные столы покрыты свежим слоем салатовой краски, а скамейки светло-коричневые. Моя парта – третья в среднем ряду, со мной сидит мальчик, чёрненький, загорелый, его зовут Витя Мазотов.

Мы хором заучиваем стихотворение (и чего там учить? всего-то четыре строчки):

Рано утром малышок В школу к нам стучится:– Открывайте шире дверь, Я пришёл учиться!А потом мы это дело разыгрываем по ролям. Валентина Степановна обводит глазами класс: ищет кого-нибудь помельче на роль малышка. И – вот удача! – выбирает меня. Она беспокоится, хорошо ли я помню свой текст. Ха! Я стою за дверью, жду, пока весь класс нестройным хором скажет первые две строки, потом распахиваю дверь и радостно выкрикиваю своё “соло”:

– Открывайте шире дверь, Я пришёл учиться!Потом нам раздают учебники: “Букварь”, “Арифметику”, ещё какие-то “Разрезные кассы” букв, слогов, цифр и бумажных монеток. “Кассы” – это такие папки, твёрденькие, с кармашками внутри. Я торопливо листаю “Букварь”: мало слов, ну совсем мало! Только в конце встречаются связные строчки, и тех немного.

Зато можно напугать родителей, они уже ждут внизу:

– Мам! – подбегаю я. – Меня сегодня выгнали за дверь!

В общем, день удался.

Половину первого класса мне предстоит проболеть. В детский сад я не ходила, прогулочная группа не в счёт, потому что на воздухе, так что “проэпидемичиваться в детском коллективе” придётся в школе. Папа будет привозить мне от Валентины Степановны классную и домашнюю работу и нависать надо мной, как коршун, пока я прописываю все эти нудные строчки букв по косым клеточкам и цифр по квадратным. Перьевой ручкой! При каждой помарке он будет на меня кричать, а потом аккуратно подскабливать страничку тонким лезвием. Папе почему-то очень нужно, чтобы я стала отличницей, а для этого одного чтения да устного счёта мало, надо писать и писать…

И я на всю жизнь разлюблю это бесконечное писание, и стихи сочинять и переводить, когда придёт время, буду всё больше в голове и уж потом только записывать и править. А от прозы буду бегать как чёрт от ладана… и всё-таки не убегу.

Но пока что на дворе золотой, блаженный московский сентябрь, и в школу можно ходить без всяких кофт и пальто и даже в гольфах. И уроков у нас мало, отпускают рано, и сегодня меня и своего сына Андрюшу забирает мамина приятельница тётя Лена Тимохина.

Тимохины живут недалеко от нас, и мы с Андрюшей уже несколько раз гуляли вместе на Страстном – я с велосипедом, он с самокатом. Велосипед, конечно, лучше, но я разрешаю Андрюше сколько угодно кататься на моём верном “Школьнике”. Во-первых, я не жадина, а во-вторых, он в классе самый красивый мальчик. Этого мне никто не объяснял, сама откуда-то знаю. На него так приятно смотреть, и мне так лестно, что он со мной играет!

А сегодня мы идём домой пешком. Погода чудесная, и тёте Лене полезно гулять. У неё большой живот: совсем скоро у Андрюши родится братик или сестричка. Мне не завидно, у меня же Танька есть. Мне хорошо – так хорошо, как будто на дом не задали никаких крючков и палочек, а музыкальная школа вообще закрылась на ремонт.

Мы идём по улице Качалова до Никитских ворот и сворачиваем на Тверской, самый длинный из бульваров. Вообще-то он скучный: ни качелей, ни горки, одни аллеи да клумбы. Но сегодня нам весело, мы проходим полбульвара болтая и смеясь, а потом тётя Лена присаживается на скамейку и достаёт из сумки благоухающий бумажный кулёк.

– Вот, купила в булочной, когда за вами шла, такие свежие оказались, будете?

Медовые пряники! До обеда! Будем ли мы? Мы жуём, и переглядываемся, и улыбаемся с набитыми ртами. Никогда ничего вкуснее не ели!

– Мам, дай ещё!

От первого пряника во рту остался только медовый вкус. Тётя Лена расправляет кулёк и протягивает Андрюше добавку. Он подносит ко рту волшебно пахнущий коричневый кругляш – и вдруг спохватывается:

– Мам, и Марине тоже!

Бывают же такие дни – кажется, лучше и некуда, и тут что-то случается совсем уж невообразимо прекрасное. Тётя Лена со своей милой улыбкой протягивает мне второй пряник, и я, вежливо смущаясь, его беру, но дело совсем не в прянике, а в этом “и Марине тоже”.

О сладкий миг, о солнечный бульвар!

Скоро у Андрюши появятся сразу два братика. Их назовут Димка и Максимка.

Жи-ши пиши…

Ура, нам объяснили правило! Мы только что научились как следует вписывать все буквы в косые клеточки – и уже учим настоящее правило русского языка!

“Жи, ши пиши с буквой «и»”. Это очень важное правило, говорит Валентина Степановна, поэтому его учат первым. Его нельзя нарушать ни за что и никогда, а кто хоть разик напишет с “ы” – сразу двойка.

Я уж точно не напишу. У меня вообще такое чувство, будто мне это правило объяснили давным-давно. Это потому, наверное, что я откуда-то знаю, как пишутся слова. Знаю, и всё. Во втором классе на переменке после диктанта мы с Андрюшкой Тимохиным будем орать друг на друга как ненормальные. Я: “Ле-пес-ток! Вторая «е», я точно знаю!” Он: “Ли-пес-ток! Потому что проверочное слово – «лист»! А не «лест» никакой!” И как ему объяснить, что у меня этот несчастный лепесток, сто раз в книжках виденный, просто стоит перед глазами?

В общем, правило – вещь интересная, но мне и так неплохо. Проходит некоторое время, мы уже знаем, что “ча, ща пиши с буквой «а»” (тоже мне новости), нам раздают проверенные тетрадки, я раскрываю свою – и под вчерашней классной работой вижу большую красную двойку. И обведённое красным слово “жыр”.

Первая в жизни двойка. Представляю папину реакцию и реву. И ведь понимаю, откуда взялось это “ы”! “Жир” – ужасное, гадкое, отвратительное слово, и меня от него тошнит, вот прямо сейчас вырвет, ы-ы! Но как объяснишь Валентине Степановне, что от слова может тошнить, как от самой вещи?

У меня это с раннего детства, даже колбасу “любительскую” есть не могу. Стоит мне проглотить хоть кусочек сала или жира, тут же начинаю бледнеть-зеленеть, и все домашние кричат: “Дыши, дыши!” и бегут за аварийным тазиком. Может, это оттого, что я в год с небольшим чуть не умерла от дизентерии? Лизнула на даче какую-то травку, которую, как потом ехидно заметил папа, “баба Вера не успела прокипятить”. Мне рассказывали, как дед со мной, уже посиневшей, на руках бежал к шоссе ловить попутку. Вот вам и “жыр”…

Ох, вот тут не могу не отвлечься. Как-то летом в начале девяностых к нам с Гришей Кружковым приехал погостить Марк Вейцман, наш друг и замечательный поэт. Сейчас он живёт в красивом городе Модиине, а тогда приехал с Украины, привёз помидоров – огромных, с “перетяжечками”, и какого-то необыкновенного сала. Дети были розданы бабушкам, вечером пришли ещё друзья, и давай они это сало жарить и уплетать – под горилку, разумеется, и всякие “перестроечные” разговоры. Особенно смешно было, когда Марк Израилевич Вейцман отчитывал Долину Веронику Аркадьевну за пренебрежение к проблемам еврейства. Под жареное сало с помидорами… Пахло, надо сказать, всё это умопомрачительно, и ребята уговорили меня попробовать кусочек. Попробовала – и месяц животом маялась, почти ничего есть не могла. Но эти посиделки на кухне – московским летом, с друзьями, с гитарой!

Попытки объяснить дома, что “жир – это просто такое слово”, ни к чему не приводят. Папа страшно сердится, остальные успокаивают нас обоих: ничего, бывает. Делаю “работу над ошибками”: пишу и пишу ненавистное слово, три строчки подряд, стиснув зубы и громко дыша носом.

Кефирная история

Про то, как дедушка Наум бежал со мной, годовалой, к дачному шоссе – ловить попутку в больницу, – я знаю из рассказов. А вот чудесное спасение шестимесячной Таньки произошло, можно сказать, у меня на глазах. Ну почти.

Дело было вечером, мама сидела в бабушки-дедушкиной комнате и кормила Таньку из бутылочки подогретым детским кефиром. Такие стеклянные бутылочки, тяжёленькие, с выдавленной сбоку мерной шкалой, заткнутые стерильной ваткой, приносились по утрам с молочной кухни, потом их мыли и сдавали обратно.

И вот мама кормила Таньку из такой бутылочки с надетой на горлышко резиновой соской и смотрела при этом телевизор. По телевизору тогда почти ничего увлекательного не показывали, программ-то было всего две, и если вдруг интересный фильм – например, “Дети Дон-Кихота”, – его ждали несколько дней, звали друг дружку, тащили стулья… Но мама что-то такое нашла, балет наверное, и засмотрелась. И не заметила, как ребёнок подавился, не вытащила вовремя соску изо рта. А когда спохватилась, Танька уже задыхалась и корчилась, не могла вздохнуть.

Дома из взрослых была ещё только бабушка, она ринулась на помощь, но как-то у них с мамой ничего не получалось, Танька краснела, потом синела и не пищала даже, а мама с бабушкой ужасно кричали.

Я убежала в большую комнату, в свой закуток за шкафом, и наполовину забилась под топчан. Вся не влезла, он был довольно низенький. Зажмурилась, уши зажала, но всё равно слышала из-за стенки страшные мамины вопли:

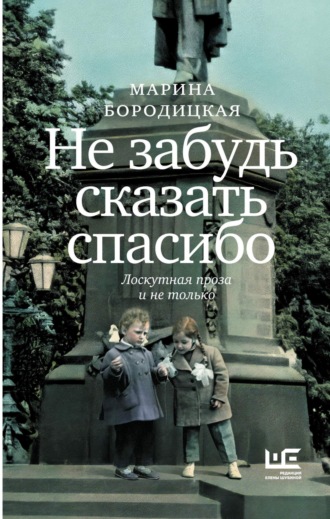

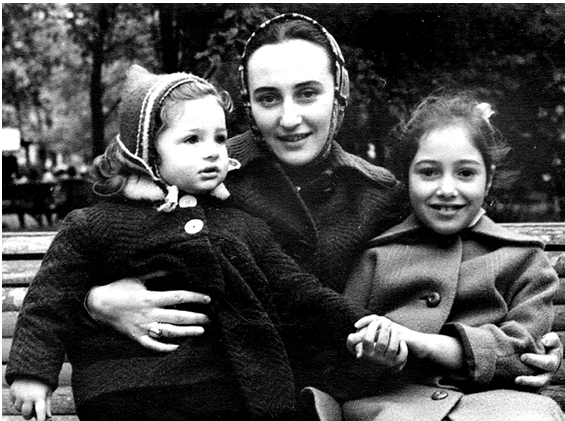

С мамой и Танькой на Страстном бульваре. 1962.

– Помоги-и-те! Умирает!

И тут в дверях заскрежетал ключ, из магазина вернулся дед. Он с порога оценил ситуацию (законы физики деда никогда не подводили), вырвал Таньку из рук орущей мамы, ухватил за ножки, перевернул вниз головой и резко, сильно тряхнул. Кефирная рвота выплеснулась на пол в прихожей, Танька тут же заревела, мама, прижав её к себе, зарыдала, бабушка от потрясения застонала, и в этот момент пришёл с концерта папа.

Что тут началось! Это я уже своими глазами видела. Танька вопит, папа хочет её на руки взять, а мама вцепилась мёртвой хваткой, кричит: “Не дам, не дам!”. Бабуля в полуобмороке, у ребёнка же “чуть головка не оторвалась, могла шейка повредиться”, а дед собрался, кажется, рявкнуть что-то для детских ушей неподходящее, но мои уши больше не зажаты, и он только бурчит себе под нос.

Получается, мы теперь с Танькой обе деду обязаны жизнью. То-то он нас так любит! Называет “мамка моя”, это у него прозвище ласковое, больше ни от кого такого не слышала.

Через много лет у Дины Рубиной читаю, как дед говорит любимой внучке: “Ай, мамеле, он не стоит твоих вдохновенных соплей!” Мам́ еле, мамочка, что может быть ласкательней? Идиш в доме не культивировался, на нём только бабушка с дедом иногда переговаривались, и то нам говорили – это, мол, французский. Так что, похоже, дедушка сделал для нас перевод.

Немножко вольный.

Восьмое лето

Мне восемь лет, мы снимаем дачу в Кратово. Хозяйку зовут как-то смешно, сейчас уже не помню, может быть, тётя Песя. Впрочем, сколько мы дач снимали в Кратово, Отдыхе, на 42-м километре – почему-то всегда у бабушек-хозяек смешные имена-отчества, была однажды даже Нэха Цезаревна, это вот запомнилось…

У хозяйки внучка, шестилетняя Женя, мы вместе играем и из-за моей мелкости смотримся, наверное, ровесницами. Их крыльцо с одной стороны дома, наше с другой, но в доме через стенку всё слышно. Женя плохо ест, плохо и очень медленно, ну не любит она есть, и часа по полтора-два они с бабушкой мучают друг друга.

– Женя, что это значит? Я тебя спрашиваю! Как картошка оказалась в твоём горшке?!

– Не зна-а-ю! – ревёт Женя.

В остальном нормальная девчонка. Да, ещё от неё бабушка требует “всегда говорить только чистую правду”, и время от времени Женька заявляет сама на себя:

– Бабушка, накажи меня, я плохо поступила!

И встаёт в угол. Мама переглядывается с Тамарочкой, сестрёнкиной няней (Нанака, бедная, болеет, всё по больницам). Им обеим, маме и тёть-Томе, кажется, что это “уже чересчур”. Мне тоже внутри делается как-то странно.

Ещё с нами играет шести- или семилетний Колька, довольно крупный и светловолосый. Мы выходим на “просеку”, так почему-то называется тихий, заросший по краям травой переулок вдоль нашего забора, сочиняем какие-то военные действия, перевязывание раненых… Однажды, разгорячившись, я снимаю и вешаю на забор свою голубую шерстяную кофточку и совершенно о ней забываю. Седлаю верный “Школьник” (шины, как всегда, накачаны дедушкой), катаюсь по соседним улицам и спохватываюсь только к вечеру. Кофты, конечно, уже нет, и меня долго ругают. Взрослые ищут под забором, не свалилась ли, спрашивают соседей, чуть ли не объявления вешают, но всё зря.

В шестидесятые с вещами было, разумеется, полегче, чем сразу после войны, но слова “трудно достать” составляли прочную пару. И хотя в семье у нас все работали и зарабатывали, кофта, надеваемая по вечерам на летнее платье, была у меня одна и в идеале могла ещё послужить сестрёнке.

А вообще это было лето Тимура. Я давно умоляла папу раздобыть ту самую книжку, знаменитую, замечательную, и однажды, выбежав на закате к калитке на тройной папин свист (ми, верхнее до и ля, Ма-ри-ша!), наконец прижала её к груди. Толстенькую, в ярко-оранжевом коленкоре! Три повести под одной обложкой: “Тимур”, “Военная тайна” и “Судьба барабанщика”.