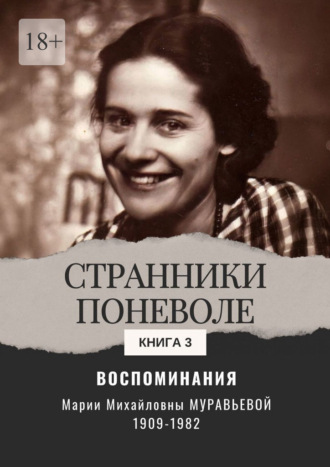

Воспоминания. Странники поневоле. Книга 3

Тетя Катруся с детьми дяди Юрия не жила в депо, как мы. Ей, если не ошибаюсь, посчастливилось найти пристанище где-то на окраине города. Девочки Мейендорфы были старше нас, а их брат Никола уже где-то воевал, и в Новороссийске его не было.

Наступила весна, потекли ручьи, утих норд-ост и мы стали покидать наш милый вагон, в котором нам так весело и уютно жилось всю зиму. Весело было, когда вдруг нас передвигали на другие пути и наш вагон куда-то ехал, весело было, тепло одевшись, бегать в гости к дедушке и бабушке в их уютный мягкий вагон и пить у них чай. Дедушка с нами шутил, хлопал по голове своей в гипсе рукой, бабушка вкусно угощала. Иногда заходил их сосед Кологривов, добродушный и милый. Его жену я почему-то мало помню, хотя это именно она, а не он, подарила нам карточную игру «квартет», которой мы очень увлекались. Это были карты с изображением животных, птиц, мух, бабочек и прочих насекомых. Чтобы выиграть, нужно было собрать четыре карты каждого вида. Карты эти хранились у бабушки, чтобы мы их не потеряли и не испортили. И играли мы в квартет только с нашим дедушкой.

Когда же стало тепло, мы повадились навещать наших кузин, а то они приходили к нам. Ксенья и Мака были барышнями лет шестнадцати восемнадцати.

Сохранилась фотография, где мы все стоим у их домика. Снимал нас безнадежно влюбленный в хорошенькую чергоглазую Ксенью один поляк. Собрались мы все к тете Катрусе на блины. Была масленая неделя. В одно прекрасное утро нам было объявлено, что дедушка купил для всех нас билеты на отходивший в Крым пароход «Колыма» и что на следующий день на рассвете мы должны быть в порту. Пришла тетя Катруся с девочками с нами прощаться. Почему-то дедушка на них билетов не взял. Она все время плакала и мне было так странно видеть всегда веселую тетю Катрусю в слезах.

Когда на следующий день нас подняли, было еще темно. Приехал дядя Сережа. Он ехал с нами. И вот погрузив наши чемоданы и нас самих на двух извозчиков, мы двинулись в путь. Не помню, были ли девочки, но тетя Катруся нас провожала.

Под фотографией надпись: «1920, эвакуацiя. Новороссiйскъ». Мальчик на переднем плане – Владимир Родзянко, стоит вторая слева Эльвета. Остальных узнать невозможно

Каково же было наше изумление, когда, подъехав к порту, мы не увидели «Колымы». Она ушла. Когда? Почему? Вчера вечером – последовал ответ. Как же так? А вот так, по распоряжению генерала Лукомского9. Негодованию дедушки не было конца. «Это все нарочно, специально, чтобы меня оставить здесь» – басил он – «Это происки этого негодяя Лукомского». Мы, дети, слушали, распустив уши, и ничего не могли понять. Ясно нам стало одно, что Лукомский негодяй. Это я твердо запомнила. Дедушка негодовал, а на отце лица не было. «Теперь нам конец» – твердил он. Мать старалась его успокоить, что ничего еще не потеряно, что будут другие пароходы. «Ну что же, Колыма ушла, поедем на другом» – говорила она. Единственная, кто искренне и безудержно радовался – так это тетя Катруся. Веселый дядя Сережа подтрунивал над отцом. «И чего это ты, Миша, нос повесил, все, что не делается – к лучшему».

К лучшему оно и оказалось. Нам удалось погрузиться через несколько дней на пришедший специально забирать беженцев немецкий пароход «Габсбург»10. Команда на нем была английская, а прислуга итальянская, и плыл он на Константинополь. «Колыма» тоже должна была из Крыма держать путь в Турцию, но с ней в пути что-то произошло и она, как будто, не дошла даже до Крыма. Кроме того к нам присоединилась тетя Катруся с девочками, чему очень была рада наша мама, мы и конечно сама тетя Катруся со своими питомцами.

Перед тем, как погрузиться на этот «Габсбург», нужно было пройти медицинскую комиссию. И тут вдруг заболела наша няня Абракадабра. Ее стало трясти, поднялась высокая температура, заболела голова. «Ну, няня, если вы через два дня не поправитесь, вас придется оставить здесь» – сказал папа, и тут подняла рев трехлетняя Ценка. «Не хочу уезжать без нянечки, плакала она, останусь с ней». И взобравшись на лежанку, где лежала няня, легла рядом с ней. Няня очень растрогалась, стала ее гладить по головке и приговаривать: «Драгоценная ты моя, Ценочка, не плачь, я выздоровею и поеду с вами». И выздоровела. В день, который был нам назначен для докторского осмотра, няня была на ногах и температура спала. «Ну Няня, молодец», восхищался отец. А мама уверяла, что на ноги няню поставила как и ее любовь к Ценке, так и Ценкина к ней.

Отъезд из Новороссийска. 1920 г.

Медицинский осмотр прошел при относительном порядке. Осматривал английский военный врач. Нас всех записали годными на посадку. Но что творилось на следующий день при посадке – трудно описать. Народу было видимо невидимо. Все хотели ехать, но не всех пускали. Как мы друг друга не потеряли – просто не знаю.

Наконец сняли трап, дали гудок и мы медленно стали отплывать.

Разместили нас в трюме. Спали мы все вповалку на полу на чем-то вроде тюфяков. Ели за большими столами, вдоль которых стояли скамейки. Каждая семья выбрала себе угол и, когда все ложились спать, пройти между спящими было почти невозможно. Кормили нас плохо. Галеты были с червями, чай не чай, а помои, как говорил дядя Сережа. Детям выдавалось сгущенное молоко в банках, которое Ценка не хотела пить, прося «молока от коровушки». Трудно было нашим бедным родителям. Но хуже всего приходилось дедушке. Трюм, в котором мы ехали, кишел вшами. Они залезали ему под гипс, а он не мог ни извлечь их оттуда, ни почесаться. Для нас же, детей, эти букашки были предметом забавы. Поскольку они ползали и по полу и по скамейкам, мы, выбирая себе из самых жирных по вше, устраивали гонки. Мама знала немного итальянский язык и благодаря этому к ней очень доброжелательно относились повара, которые все были итальянцами. На кухню она ходила за кипятком и часто возвращалась оттуда с котлетками для нас. В качестве мяса мы получали только corned beef11, что, пожалуй было самое вкусное из однообразного обеда. Суп, как и чай, тоже носил кличку «помои». Вот так мы плыли пять или шесть дней. В начале путешествия море было тихое, погода ясная и мы часто выходили на палубу. Потом началась самая плохая из качек – мертвая зыбь. Многие стали страдать морской болезнью. Людей рвало тут же и все это текло, увы, в наш угол, поскольку пол трюма был с уклоном в нашу сторону. Нас трех старших тоже начало мутить. Мама вывела нас на палубу и уложила на стоявшую там чью-то раскладушку. Не успели мы лечь, как появился матрос и стал нас оттуда гнать. Оказалось, что раскладушка принадлежит капитану. Нам было очень плохо, но мы послушно стали подниматься. Тут на наше счастье подошел какой-то высший чин, может быть даже сам капитан, и велел нас не трогать. Помню, как я старалась не смотреть на горизонт, от движения которого вверх и вниз меня начинало тошнить. Понемногу мы заснули. Проснулась я от какого-то над нами разговора на непонятном языке. Несколько английских офицеров стояли вокруг нас и щелкали аппаратами. После сна нам стало лучше, а потом и качка прекратилась.

Раз утром, вернувшись из кухни с кипятком и очередным угощением для нас, мама сказала: «Пейте быстренько чай и идем на палубу. Мы подходим к Константинополю, удивительно красиво». Мы не заставили себя долго ждать и, управившись с завтраком, кинулись наверх. Вид был потрясающий. Гладкое синее море и на горизонте белые минареты с золоченным куполом ай-Софии. Все это освещалось косыми лучами встающего солнца.

На нашем пароходе зверствовал сыпной тиф. Многим было очень плохо, но никого из нас эта страшная болезнь не коснулась. Никто не заболел. Из-за эпидемии нашему пароходу пришлось, не подходя к гавани, стать на рейде. Город нас не принимал. Сколько мы простояли на рейде не помню. Помню только, что публика на пароходе сильно волновалась. «Нас отправят обратно в Новороссийск». Но обратно нас не отправили. Пока мы стояли к пароходу подплывали на лодках турки в красных фесках с полными корзинами всевозможных продуктов и фруктов. Тут были всякого рода булочки, конфеты, рахат-лукум, халва, апельсины, мандарины… Бедные изголодавшиеся беженцы, чтобы получить хоть что-нибудь из этих лакомств, снимали с себя часы, браслеты, кольца, отдавали что имели в качестве монет. Среди этих турецких коммерсантов были такие ловкачи, которые, если монета падала в воду, ныряли и ловили ее под водой. Нам, детям, было очень забавно это наблюдать. Погода все время стояла солнечная, яркая, и мы в наш грязный трюм почти не спускались.

По-видимому, команда парохода вела переговоры с турецкими властями и, не до чего не договорившись, повела нас в Грецию. В один прекрасный день мы снялись с якоря и направились не назад в Новороссийск, а через Босфор и Мраморное море. Это море вполне заслуживает свое название. Оно блестело на солнце, переливаясь множеством голубых, синих, зеленых, серых тонов, и действительно казалось сделанным из мрамора. Мы стояли на палубе с нашими милыми веселыми, глубоко понимающими красоту, матерью и тетей Катрусей и наблюдали сначала за тем, как удалялся, блестя на солнце, красавец Константинополь, а потом как переливалось всевозможными цветами море. Теперь нас везли в Салоники. Как и перед Константинополем мы встали на якорь, не доходя до гавани. С парохода нас группами стал снимать катер и отвозить на один из множества рассыпанных по Эгейскому морю островов. Там нас подвергли дезинфекции. Мужчин направили в одно помещение, женщин и детей в другое. За нас взялась энергичная коротконогая гречанка, которая, понукая нас как стадо овец, заставила раздеться и, намылив карболовым мылом, отправила под душ. Никогда прежде я не сталкивалась с таким грубым обращением и запомнила эту гречанку на всю жизнь. Вещи наши были пропущены сквозь пар, отчего сильно пострадали башмаки и кожаные портсигары у мужчин. Дядя Сережа не мог прийти в себя от негодования. Во-первых, когда он был под душем весь намыленный, прекратилась вода, и ему пришлось вытереться мыльным, от чего от него сильно пахло карболкой и, во-вторых, его любимый кожаный портсигар съежился, а забытые в нем папиросы погибли.

Продезинфицированных, чистеньких, нас на катере отвезли в Салоники, посадили в теплушки и через Ниш отправили в Белград, столицу королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (С.Х.С.), как тогда называлась Югославия12. Королем этого государства был Александр Карагеоргиевич13. В бытность свою наследником он учился в Петербурге в Пажеском корпусе, жил во дворце, дружил с царскими детьми. Его глубоко потряс расстрел всей царской семьи, и он принял живейшее участие в судьбе русских беженцев. Ни одна страна не встречала бежавших от революции русских так как его страна. На границе был устроен банкет, произносились речи и поднимались заздравные кубки.

Глава 3 – Эмиграция

Югославия. Панчево. Нови Бечей. Институт

Сколько времени длилось наше путешествие от границы до Белграда совсем не помню. Шел мокрый снег, было холодно и за неимением других возможностей нас почему-то какой-то момент везли до курортного местечка Враноска Баня на телегах запряженных коровами. Помню, нас смешило то, что везут нас коровы. Сидели мы под зонтиками. Во Вранской Бане нас разместили в гостинице. Там мы пробыли недолго. Совсем рядом с нашей гостиницей был горячий серный источник, в котором можно было варить яйца, что мы с удивлением и делали. Вряньска Баня была только этап. Обосновались мы сначала в Панчево – город под Белградом – а потом переехали в село Беодру, где отец получил работу.

В Панчево мы сняли квартиру. На какие средства мы там жили – не помню. Кажется, дедушка сразу стал получать пенсию от сербского правительства. Кем-то было открыта столовая, в которой многие из приехавших дам стали работать. Работали там в качестве официанток девочки Мейендорф и тетя Катруся. В эту столовую мы приходили есть. Среди приехавших в Панчево было несколько врачей с известными именами. Они развили энергию и добились открытия русского госпиталя, получив от сербского правительства кредиты. В этом госпитале родилась еще одна наша сестра, Елена.

Поскольку выехавшая в 1920 году эмиграция не приняла революцию всерьез и считала, что все это скоро кончится, встал перед ней вопрос о воспитании и образовании молодежи, которая, вернувшись на родину, нужна будет ей в качестве элиты. Сербское правительство пошло в этом отношении навстречу. Была открыта в Белграде русская мужская гимназия, кадетский корпус в Белой Цркви. Выехавший в полном составе из Харькова Институт Благородных Девиц14 и другой такой же из Ростова получили от правительства помещение и кредиты – Харьковский в городке Нови-Бечей, а Донской в Белой Цркви.

В Панчево, между тем, энергичные дамы общественницы создали организацию скаутов и герл гайдов (girl guides), в которую вступили и мы, старшие. Мы, конечно, были очень счастливы. И как же не быть! На левом плече нашиты ленточки национальных цветов, на шее синий треугольничком галстук. Полковник Сперанский, лысый человек с холодными серыми глазами, занимался с нами гимнастикой, Олег Гудович, молодой человек лет 17-ти, учил нас азбуке Морзе. На нас были синие юбочки и защитного цвета блузки, на мальчиках шорты и тоже защитного цвета рубашки. Мы ходили в походы и принимали участие во всяких мероприятиях: убирали столовую, помогали на кухне и пр. В этой скаутской организации также принимала участие очень славная, всегда улыбающаяся девочка Бэба Демьянович. Мама ее почему-то была Бартеньевой. Я этого никак не могла понять, Почему у них разные фамилии? Спросить стеснялась. У меня была такая странная черта – никогда не спрашивать, а доходить до всего самой, отчего я часто оказывалась отставшей от других, не боявшихся показывать свое незнание. Это конечно было недостатком, гордостью, опасением, что сочтут меня за дурочку, которой в результате я и оказывалась.

Нам с Ань шел 12-тый год и родители стали подумывать о том, куда нас определить, в какую школу. Как я выше писала, в Новом Бечее обосновался Харьковский Институт Благородных Девиц, но чтобы нас туда приняли, надо было сдать небольшой экзамен. В Новомосковске к нам приходили учителя, которые учили нас математике, русской грамоте. Приходил и батюшка, учивший нас Закону Божьему. Мы все-таки кое-что знали. Умели читать и писать. Знали наизусть кое-какие стихи и басни Крылова. А батюшка так даже заставлял нас кроме молитв выучивать наизусть и отрывки из Евангелия. Так мы знали и могли процитировать целиком всю Нагорную Проповедь и Заповеди Блаженства. С такими знаниями нас без труда приняли во второй класс, а Ольгу в первый.

Признаюсь, страшно мне было ехать в этот институт, страшно и грустно оторваться от семьи, оказаться среди чужих. Я была девочкой чрезвычайно застенчивой. Этот недостаток меня преследовал всю жизнь. И даже теперь, на старости лет, в незнакомой среде я себя чувствую скованной.

После экзамена нас привели в здание, где находились дортуары. Все наше белье и платье родители увезли, а нам выдали казенное. Все девочки были одеты одинаково в темно-зеленые камлотовые формы, белые переднички и пелеринки. Эта форма была принята во всех институтах благородных девиц в дореволюционной России. Основаны эти учебные заведения были в 1746 году при Екатерине II. Обучались в них девицы благородного (дворянского) происхождения. Это были женские закрытые средние учебные заведения. Преподавались там главным образом гуманитарные науки, иностранные языки и музыка. В Югославии, где Харьковский институт обосновался, учебная программа была изменена и приравнена к сербским школам. Так что нас учили и математике вплоть до аналитики и тригонометрии, а также химии и физике. В остальном все оставалось прежним. Кроме преподавателей в каждом классе было по две классные дамы, которые работали через день. Они должны были знать иностранные языки – одна немецкий, а другая французский. Понедельник, среда и пятница были немецкие дни, а вторник, четверг и суббота французские. Они занимались нашим воспитанием. Присутствовали на уроках, следя за тем, как мы себя ведем, не читаем ли исподтишка книжки, не болтаем ли. В их обязанности так же входило говорить с нами на французском и немецком языках. Эмилия Дмитриевна Александрова, классная дама с немецким языком, не пользовалась у нас авторитетом. Это была очень нервная особа, часто повышавшая на нас голос, и по-немецки она с нами никогда не говорила. Для французского языка у нас была Любовь Александровна Еленова. Она пыталась с нами говорить по-французски, но не сумела внушить к себе должного уважения и мы с ней делали что хотели. Прозвище мы ей дали Мадамочка. Она и была именно не мадам, а мадамочка; вся в кудельках, сильно напудренная, отчего нос у нее получался синий. Пробыла она у нас всего два года. Ее рассчитали за неумение нас держать в руках. Был у нас преподаватель естественной истории или, как теперь говорят, природоведения, Константин Константинович Висковатый. Мы его очень любили. Он умел свой предмет преподнести интересно, зачастую отвлекался на посторонние темы. Одним словом урок его проходил живо и весело. И вот, в один прекрасный день мы узнаем, что его отставили и что он преподавать у нас больше не будет. В чем дело? Почему? Прощаясь с нами, он сказал, как ему жаль с нами расставаться и как вообще все это грустно. Мы расчувствовались и как-то на прогулке решили его навестить. Но как это сделать? И вот мы придумали. Когда, гуляя по набережной Тисы, где обычно нам разрешали ходить не парами, а кто с кем хочет, Мадамочка, сидя на скамейке, отвлечется, беседуя с другими классными дамами, мы же потихоньку улизнем. Так и было сделано. Когда бедная Мадамочка нас хватилась, наш след давно простыл. Ухватившись друг за другом поездом, мы пробежали через весь город до домика, где жил К. К. Он был очень тронут нашим визитом, а Мадамочку рассчитали. На ее место была приглашена Вера Михайловна Сербинова, человек совсем иного склада: спокойная, умная, образованная, способная ответить на любой вопрос, прекрасно знавшая французский язык, на котором никогда не забывала с нами разговаривать, она сумела завоевать не только наше уважение, но и любовь. Это не помешало нам все же дать ей кличку «Осел». У нее было мужеобразное лицо в профиль напоминающее унылого осла. Раз как-то наша шалунья Женя Салежко нарисовала ее на доске очень похожей в виде осла.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В книге «Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии». 1916. имение описывалось так: «Топорок-имение находится в Крестецком уезде, Заозерской волости, в погосте Перетенском и принадлежит Председателю Государственной Думы Михаилу Владимировичу Родзянке, которому перешло от бабушки, кавалерственной дамы Екатерины Владимировны Родзянко, рожденной Квашиной-Самариной (1793—1877)». В Википедии читаем: «В 1893 году М.В.Родзянко организовал здесь лесопильный и деревообрабатывающий завою „Топорок“. В 1970 году здесь был организован лечебно-трудовой профилакторий, ныне преобразованный в исправительно-трудовую колонию Учреждения ОЯ-22/6»

2

Эту сказку можно послушать здесь https://youtu.be/kU_YQLTWzWg

3

Сергей Николаевич Родзянко (1878—1949) – племянник Михаила Владимировича Родзянко. Как и он, член Государственной думы от Екатеринославской губернии. После Октябрьской революции эмигрировал во Францию. Жил в Париже, где и скончался.

4

Весь высший свет говорит по-французски (фр.)

5

Деревянный девятикупольный Троицкий собор в Новомосковске был построен в 1778 году действительно без единого гвоздя запорожскими мастерами и несколько раз восстанавливался. В 1930 году здание собора использовалось под зерновой склад, при немецкой оккупации снова открылся, в шестидесятые годы был превращен в художественный музей и долго реставрировался. Сегодня он опять отдан Церкви.

6

Он не был убит в Отраде, как я ошибочно написала, а на вокзале в Новомосковске. (Прим. Автора)

7

Баронесса Мария Федоровна Мейендорф – Воспоминания, изд. Сретенского монастыря, Москва 2014. Или виртуальный вариант СТРАННИКИ ПОНЕВОЛЕ Воспоминания баронессы М.Ф.Мейендорф

8

Первый поход Добровольческой армии на Кубань с боями от Ростова-на-Дону к Екатеринодару и обратно на Дон под командованием генералов Корнилова и Алексеева, а после гибели Корнилова – Деникина (февраль – апрель 1918 г.)

9

Генерал Лукомский Александр Сергеевич (10.VII.1868 – 25.I.1939) отвечал тогда за оборону Новороссийска.

10

Пароход «Габсбург» отправился из Новороссийска 15 /28 февраля, прибыл в Салоники 21 февраля/5 марта 1920 года с 592 беженцами на борту. Рейс был организован английской администрацией. Из Салоник беженцев вывозили в Сербию тремя эшелонами: в Куманово, Власотинцо, Враньска-Банья (ГАРФ, ф.5982, оп.1, д.64, л.25—36).

11

Тушенка (анг)

12

После распада австро-венгерской империи в результате объединения Сербии, Черногории и Государства словенцев, хорватов и сербов 1 декабря 1918 года было образовано Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС), переименованное в 1929 г в Югославию.

13

Когда Родзянки приехали в Сербию, королем формально еще был Петр I Карагеоргиевич, а его сын Александр был регентом при старом отце и стал королем только в 1921 году после смерти отца.

14

См. Приложение – Харьковский институт благородных девиц, стр.192

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: