Непокои

В моменты предельного единения с раем или энергией солнца он раздевал меня и трогал; начинал играть на своем инструменте, петь что-то нечленораздельное, танцевать голым – бедный скромный наш сосед; нижняя часть тряслась под гитарой, приминалась, взбалтывалась, вверх-вниз. Я хохотала так, что, казалось, забыла о существовании ада.

Ему нужен был слушатель фантазий. Мне – паяц без предрассудков. И какое же это оказалось удовольствие.

– Взорвется что-то типа Кракатау, или еще хуже – Йеллоустоун, и всем каюк. А я чё, брал от жизни все, малышка. Брал, беру, иди сюда.

Он планировал покорение космоса по фильму «Космическая одиссея 2001 года», любил свободных людей и ненавидел общество, странным образом соединял в голове неимоверное количество фактов. То хотел жить настоящим, то считал будущее основной своей целью. Делился, как полетит на корабле в неизвестность и тогда его глаза будут плакать истинным светом. Впрочем, так заканчивался его любимый фильм.

Естественно, Сенины родители были богаты, а его самого ждала квартира у Плотинки, недалеко от Дома Севастьянова, и должность в фирме отца. Но пока он мог разбрасываться словами, жить в коробке, в круге, треугольнике, в любой фигуре с углами и без; или ловить кайф под жарким открытым небом.

– Живу где хочу, хоть в ящике. Но я свободен.

– Ты похож на курчавого барашка из «Маленького принца», который сидит внутри коробки и иногда, неловко озираясь, выходит на свет, – смеялась я.

– Постой! А кто там в бочке жил?

– Диоген.

Сеня воодушевился, поднялся, начал оглядывать скупое пространство студенчества – без выбора уже аскетизм – хотел прикинуть инсталляцию с самим собой.

– Я бы сделал большую банку супа «Кэмпбелл», как у Уорхола, и играл бы внутри.

Когда нахохотались, он сел, подтянул меня на пол, приобнял за шею, сжал пальцы на горле, тихо прошептал:

– А я бы мог, все мог.

С его друзьями я познакомилась почти сразу, как стала ночевать в каморке безумного веселья. Сеня специально ничего не делал, втягивал в свои сети наскоком, один раз примерял к компании, а там уж как пойдет. Видимо, меня приняли.

И мы зависали, подвисали на коллективных домашних – народ на пуфиках вповалку, всмятку – кинопоказах, музыкальных вечерах, посиделках-полежанках, бурных разговорах. Валялись у Сени, переплетали руки и ноги, а потом, спохватившись, выуживая немятое из горы тряпья, переходили в двушку с высокими потолками, где собирались молодые творческие ребята, богема ночи, критики целого века – интеллектуальная нечисть нового времени.

Больше всего меня интересовали знакомые, учившиеся на философском или живущие в потоке постоянной мысли. Там разговоры сами по себе воображались как субъект, объект, искусство, живущее мгновение. Презирая границы дозволенного, они говорили, что думали, почти не фильтруя речь. Впервые я ощущала объемную силу разговора, энергию действия, некую бредовую, но обаятельную коллективизацию сознания.

И теперь я ждала те сладкие часы в потустороннем мире; хотела внимать неназванным философам и отдавать. С ними хотелось показать себя. Словно я, наконец, обрела человеческие уши. И отрастила свои назад, пусть и временно. Я сократила сигареты до двух в день, раньше бы иссохлась в первый же час, почернели бы – расчертились тьмой – легкие, а сейчас что-то другое стало важней.

Этой ночью мы лежали в пространстве из подушек, на диване и на полу; глядели в экран, где мелькал фильм Соловьева. Сеня прижимался ко мне, обвивая шею, на которой уже наставил засосы; мама подумала бы, что меня покусал укурок-паук, а жало его размером с мужской открытый рот.

Кто еще здесь с нами? Рыжий мальчик с пачкой чипсов в продолжении руки, худощавый и прыщавый, но голос – как у оперного бога. Девочка с золотом в кудрях, улыбка с запахом бензина и дорогих духов. Полный Малый, серьезный, строгий, образчик морали – тайный вуайерист, про всех вел дневник.

Первый и начал разговор.

– Друзья, вы знаете, что Ленин – гриб?

– Аха-ха, вот ты дурак.

– Бородатую шутку выкопал. Тут этим не удивишь.

– Харэ, достали, а, развели тут эту, как там, скажи-я-скажу, платоническую проституцию.

– Там пел Найк Борзов. Ты знал? Но группа почти неизвестна.

– А ты зануда всех времен.

– Лимонов, панк-рокер литературы и души моей, что говорил? Что музыканты тупые и типа только один Курехин из них умнейшим был.

– Да этого Лимонова с газетенкой закроют скоро, зуб даю, запретят. И книжки читать не собираюсь.

– Ленин – гриб. Ленин – гриб. Ленин – гриб. Я тоже гриб.

– Да чё все Курехин и Курехин? Кура-куку. Я так закукарекаю. Писаются с вашего Курехина все, надоели, а? Еще Ревякина доставайте или Летова, а нет, знаю, прям Цоя, на сотый раз обсудим. А? Нечего сказать. То-то.

– Добыть бы винильчика, послушать лебедев-фронтовский «Веприсуицид». Вот забытое так забытое.

Из телевизора: «Ты что, ты что, с ума сошел?»

– Я что вспомнил, он, кстати, назван был в честь неизвестного фильма – «Вепри суицида», там самолеты и чувак убивает себя, а так ничего интересного. Как там это понятие называлось, н… н… Помогайте, эй!

– Дурка?

– Гриб знаете кто? Гри-иб? Кто гриб? Правильно, Ленин – гриб.

– Человек или творит, или разрушает, так Рерих говорил. В том числе себя.

– Верно.

– Но если у нас есть право творить, заниматься чем угодно, в рамках закона, то вот вопрос: есть ли у нас право разрушать себя? С точки зрения человека-индивида, да, а если человек – участник системы, если у него семья и дети… Он продукт их коллективного представления о себе или же имеет некую степень свободы?

– Что жрете, грибы? Завязывайте уже…

– Ленин – гри…

«Ну какой же это эротический шок».

Кто-то вскочил на ноги. Будоражил «Нежный возраст».

– Я знаю! А к концу вечера мы включим Тарковского, дружно подрочить, взявшись за руки. Ну и потом, конечно, уйдем в закат под музыку Курехина.

– Да заткнись уже.

– Мы тут на той неделе кинчик четкий глянули, про чернокожего художника и этого, ну того, кто суп и бабу все рисовал.

– Ты мозг в этом супе забыл? В гостях? У Ленина?

– У Энди Уорхола, под париком, ха-ха. Заплесневел.

– Точняк, Энди его звали. А второго Баския.

– Про новое и страшное, ребят, я тут почитал «Шатунов» и чуть не ебнулся.

– Что? Выражайся нормально.

– Аха-ха, тут такое дело, Тася, что это самое корректное обозначение сего факта, дорогая моя Тасюня. Сам мужик-писатель Мамлеев не то что ебнулся, но и заставил ебнуться меня, потом взял за руку, довел до нужного места и засунул мою голову в мясоруб…

– Это я так Сорокина как-то читнула…

– И самое поганое, что после этого фарш он обратно так и не собрал. Сижу я с этим метафизическим злом в голове и двинуться боюсь.

– Тьфу на тебя.

– Аха-ха, такое лицо, вспомнил, как Мамышев-Монро рисовал и переодевался под Монро, ну, Мэрилин.

– Да-а, мудно. Умеет чувак.

– Петь, рисовать и веселить, трам-пам-пам. Уорхол тоже Мэрилин любил.

– Танцы на костях. Сколько людей зарабатывает на вознесенных мертвых, следите, цепочка из хрящей: рекламщики делают деньги на Уорхоле, он – на Монро, а бедная эМ использует тело, много пьет и пытается справиться с психическими расстройствами, навязанными обществом, которое ее потребляет.

– Чем вам так Монро нравится?

– А я-то в общем говорю. Не про эМ и даже не про блондинок, и не про женщин. Только люди и двигают культуру, не политика, не общество – отдельные люди, те, кто создает новое, и те, кто их поддерживает. Вот щедро и множат идолов, эйдосы – идеи по-платоновски. Если не будет таких людей, нам всем кирдык, Тася.

Замолчали все, тихо думалось о вечном, тихо курилось. Я размышляла, умнее ли философы с сознанием, оторванным от бытия, простых людей?

– А вы знаете, что есть фото – Курехин с Уорхолом, вернее Энди держит Куре…

– А-А-А-А-А-А-А-А!

Давайте выгоним из города поэтов. Они – эмоции, они нам не нужны.

И почти всё, кроме главного, какое-то время держалось, плыло по течению. Сеня загорался мгновенно, поджигал всех вокруг, вспыхивал и какое-то время горел. Но без огня нет веселья, сплошная труха.

Он все так же трогал меня, в комнатке и при людях, душил в объятиях. Однажды на встрече с друзьями он отделился от моего тела, долго болтал с новенькой девочкой, чьей-то подругой, а через час уже целовал ее в ванной.

Громко сказал: ну что поделать, я так хочу. А я? И все перед друзьями.

– Останься, детка, тебя утешут, нам было круто, ну теперь мне нравится она.

– С кем не бывает, – его друзья сочувственно налили, – сейчас расслабит. Это же Сеня, он течет, перетекает, как вода.

Может, я и хотела отказаться, но не могла. Я лишь просила: ребята, не слишком много.

– Тут пипец творится, ребят, самолет захватили, – издалека, испуганно-полувосторженно прокричал кто-то высоколобый.

Я вслушалась, всмотрелась в новости, остатки зримого. Может, Сережка там, примкнул к другой стороне, может, он – бородатый, безлицый, безволосый, переодетый под смертника, смертницу – призрак? Оглядываться страшно. Ведь посреди ужаса, что странно, люди не могли унять улыбчивые, неверящие рты. Меня парализовало.

– Эк ее торкнуло, совсем с катушек слетела, эй, ты, все в порядке, эй? Ты чё-то выглядишь плохо, копыта откинуть решила, такого нам не надо, эй, эй? Ты чё разлеглась, и бледная жуть, ребят, она ж бледная, да, не глюки, не глюки?

– Эй, вставай, нехер на полу валяться, кто-нибудь помогите поднять, эй, эй, пошли на диван, да чё она как куль с мукой, давайте переложим, не хочешь, чё, тебе на полу хорошо, ну и хер тогда возиться, бросай ее.

Черное сменялось серым. Сначала темный звук, потом, возможно, явь.

– Чё там, с самолетом-то, освободили? – спросил кто-то из парней.

В уши проникали новостные поставленные голоса, что не ведают горя; какая им разница, о чем сообщать.

– Н-но, спецназ, убили кого-то из стюардесс вроде и террориста.

– Сто шестьдесят человек на борту, прикиньте, если всех разом, – добавил протрезвевший женский голос. – Хотя на войне больше погибают, но почему-то мы так устроены, что вот это трогает больше, запоминается сильнее. Еще с детства так у меня было.

– Может, потому, что мирные жители, обычные пассажиры, как ты и я…

Еще немного сна.

Очнулась – резко выдохнула. И начался путь без движения, я не вставала, даже не двинулась. А когда сознание сконструировало подобие тела, включило-подключило звук, боль и запах, я застонала и перевернулась на бок, не то бы задохнулась в рвоте. Чертовы уши. Мне не убежать от слов, не убежать.

– Нифигась тебя забрало. Я думал, подохнешь. Прилипла к полу, чё-т бормочешь, не отдерешь.

Кто-то стоял надо мной, но глаза не могли сфокусироваться.

– Меня что, побили? – отплевывалась и откашливалась, пока могла удерживать голову на весу, недолго.

– Нехило перебрала. Вот и унесло. Перебор, ничё, бывает. Тебе б помыться, воняешь жуть.

Невыносимо чесалась шея, что-то ранее бывшее во мне вышло и коркой налипло на волосах; детали недочеловека.

– Спасибо, я еще полежу и уйду.

– Аха, да-да-да-вай.

Слышно было как он затягивается сигаретой. Как ходит. Внутри подрагивало, теребило нервы, и я хотела встать, встать, вот сейчас, смогла, смогу, но отключилась.

– Эй, подруга, пора.

Начало темнеть, как я сходила в душ, как могла – что увидела – прибрала за собой. Немного вернулась к человечности, человекоподобности, но не женскости, нет, даже смешно. А ты так похудела. Почему же, почему.

– Ну, я пошла. Извини за все.

– Бывай.

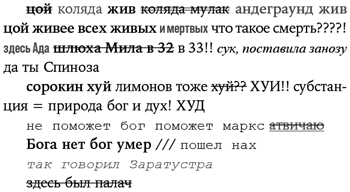

Большая хорошая квартира. Внутри – белоснежные стены, импортные вещи и вещички, вполне культурные люди. Снаружи – каракули весны. Надписи, записи, подписи, перекрывающие подъездные стены на последнем, четвертом этаже, а также вековые мудрости, мат на мате.

А можно ли иначе? Нет.

Я еле доползла до дома.

– Кать, – у порога сияла мама. Учащенное сердцебиение, но зря, зря. – Смотри, кто приехал.

Я сначала не поняла. А он поднялся и первый раз за столько лет обнял, прижал крепко, мощно, легко. Да, он вырос, братов темный близнец. Пах табаком, маминым морковным кексом и терпким мылом. Он накачался, из щуплого мальчика – таким знали его друга Сережку – превратился в мужчину. Двадцать?

Из армии вернулся.

Мама пододвинула мне тарелку, чтобы положить салат, но еда вызывала лишь обратное желание – не брать, а освободиться; она говорила:

– Как страшно, столько человек и в воздухе, и ведь с каждым, с каждым может случиться. Ужас, ужас. Как теперь летать? Нет, нет, поезд гораздо безопаснее. Я опять спать не смогу.

Как будто мы тут вообще спим. Как будто не она всю ночь ходит за водой, стоит за дверью сыновьей комнаты, ловит минутное, секундное помутнение, обманывается, что он тут. И сегодня пойдет, соберет крупицы, крошки; стараясь не плакать, не дышать. Лежит же мальчик, хоть какой.

– Мама говорит, ты инстик бросила, – резко повернулся Рома, я даже не успела среагировать.

– Ну да.

– Ясно. А я вот ненадолго, проведать вас приехал, потом на работу зовут.

– Куда, Ромочка? – вмешалась мама.

Я поморщилась, но это маминское понять могла. Раньше он был мальчик без родителей, мальчик-сирота, бабушкина единица, вечно голодная, взъерошенная, не всегда опрятная; малолетний драчун, с тринадцати курящий и пьющий с друзьями в заплеванных подъездах. А сейчас Рома – самый старый лучший друг Сережки. Кристаллизованная ценность.

– На Дальний Восток. Устроился на рыболовный траулер, приятель позвал, по знакомству, канеш. Деньги сначала не шик, но потом обещают уже по-серьезке, как наработаю за выход.

– О как далеко, другой край. И как ты там один? Зачем? Не боишься?

– А у меня здесь никого. Да не был я нигде, тут на родине и вот в части только, два года оттарабанил: пост сдал – пост принял, будка да казарма. Хочется на море побывать, другой жизни нюхнуть. Солюшки морской.

Он хмуро улыбнулся, но поджал губы и в момент стал серьезным. Он, как и все мы, тоже бежал.

– Так скучал, – с нажимом сказал он. – И родное все, хорошо. Но тянет – туда, к воде.

Может, подальше от комнаты, района. Нас троих.

– Мне того, можно полотенце, тетьЛен? В ванну хочется. Если можно. Устал.

Мама забегала, засуетилась, крикнула мне:

– Кать, Рома в комнате спать будет, постели, пока я к чаю приготовлю.

Все плыло, шумело перед глазами. Надо лечь.

– Катерина!

Пока он мылся, я кое-как расправила простыню, наизнанку вывернула наволочку, одеяло положила на пододеяльник, внутрь, конечно, не справилась бы. Странно, что кто-то здесь сегодня спит, что комната обретет звук, истаявший больше года назад.

Рома зашел тихо. Внезапно резко приобнял, попытался то ли поцеловать, то ли обнюхать; отбивалась, но что толку. Почувствовал, а может угадал; грязь.

– Похмелье, да? Смотрю, молчишь и лыбу давишь за столом.

– Как помылся?

Грязь-грязь-грязь.

– Э-э, не. Ты чё травишь себя? Тебе-то чё хоть, с ним мало? Родаков пожалей.

Он показал вокруг, на всю братову каморку. Капли красиво стыли в его коротких волосах, мы молчали. Могла бы оправдаться, что один раз, но знала – не последний.

– Маме приятно, что ты здесь.

– Катька, я скучал. Я реально, блядь, скучал. Я все время, блядь, думал, вернусь, вернусь, а тут он на кровати, с плеером своим, и сказки все, сон.

– Скучал – и уезжаешь.

– А мы с Серым хотели вместе поехать. Никто не знал, лишь брательник и я. Только он меня не дождался. А там это и все, все. Я тебе говорю: завязывай, а?

– Я и не привязана, не переживай. Перебрала.

– Совсем поехала. Ты ж не дура, а вот что начала.

– Это, знаешь, как говорят «армия из тебя сделает человека». Вижу, сделала.

– Ой да пошла ты.

– Ага.

Ушла, уснула, как упала на подушку.

Но встала, вскочила на кровати и прыгала и прыгала с Сережей, с Ромой; они тогда, в одиннадцать, ходили в одних трусиках, горячие, гладкие пацаны и я – пацанка, стеснялась всех, конечно; а потом брат куда-то пропал, его друг повалил меня на кровать и тискал, целовал. Хотелось не отталкивать, так было стыдно и приятно.

После Роминого отъезда мама продержалась неделю. Я – пять дней. Потом стала снова избегать ее, наседающую, жалующуюся, отправляющую и работать, и учиться, и прибраться в комнате, и взяться за ум – и все это одновременно, а не слишком ли много для девушки с тишиной в рукаве, на плечи которой поставили и землю, и вину за весь мир.

– Хватит жаловаться, я же не жалуюсь, сжала зубы и работаю.

Кричать бы, кричать. Заткнись, ты не имеешь права на слово. Да, мама, я сижу у вас на шее. Пью пиво, окрашенное вашей кровью, по́том и трудом. Я неблагодарное существо, не знающее приличий. Во мне везде грязь.

– А знаешь, – сказал однажды папа, и я напряглась, еще ниже склонилась над тарелкой, – я вас понимаю, – это он обо всем поколении, – да-да, правда, вы же думаете, что самые умные и свободные. Что вас из дедов никто понять не сможет.

Голову не поднимала, представила, как он плотно морщится, как когда не мог найти пульт в полупрозрачном целлофане или мама громко кашляла.

– Я бы, может, тоже попробовал что-то, что у вас там модно, если бы так не трусил за свою жизнь, если бы не ходил на работу тридцать лет, хочу я не хочу, в снег и дождь. Я бы, может, также обманывал отца и мать, травил свой организм, если бы не голодал в деревне в детстве и когда зарплату на заводе месяцами не выплачивали… Катерина, вернись!

Где же их хорошая добрая девочка? Столько надежд.

Есть я почти никогда не хотела, искала, где бы – квартирники, клоповники и подъезды – пить, курить. Дышала бесплатным воздухом с крыш, пила воду сточных канав, умывалась из озера памяти. А Сеня канул в Лету, канул в Сену. Но какое-то время вход к его друзьям был для меня открыт.

Мама поседела, отец сгорбился, полысел – когда это все случилось, после Сережи или же со мной? – и почти перестал разговаривать. Я уходила на несколько дней, возвращалась проспаться, помыться, дать понять, что жива; теперь мама ночами стояла у моей двери. А я падала, падала, изучала падение.

Падать оказалось просто, если враз разрушить барьеры, социальные догмы, надстройки, а не тонуть в борьбе. Замереть в полете, межстрочье, беспамятстве разлада, кануть в тишину. Тело противилось, стонало печалью, но что я могла ему предложить, не болеть, потерпеть и все пройдет, и так прошло бы, нет, конечно, нет. Я сжималась от страха потерять хотя бы это, забвение.

И тогда Сережа-Серый снова появился. Папа принес его с улицы, полудохлого, полуслепого, мокро-мохнатого, шкурка – уральская грязь.

– Ох. Ну и куда он мне, не вещь же, ответственность, живое существо, а ты, раз, решил за всех. А ухаживать, а гулять кто? Я после работы, знаешь, как устаю? Мне лечь бы и не вставать. Тяжело, а тут еще.

– Назад не понесу, я как лучше хотел, – уперся папа. – Выбрасывай сама.

Меня встряхнуло, нет, не надо ссор, пусть тихо пройдут годы, а родители все там же, где и были, за стеной наших комнат, плененные стандартами, молча смотрят рекламу о своем несчастье. И едят.

Серый остался, обустроился сначала в коробке на подстилке, где обильно питался, спал и смотрел в стену. Мама первые дни вздыхала, стонала, но не жаловалась, помаленьку прирастала к новому, отвлекающему, но не заменяющему существу, шикала на меня и папу за громкость звуков, купила ошейник и книгу по воспитанию. Называла его «лоснящееся беспородье».

Я хотела сохранить в себе хоть что-то. Рамку семейного пазла, скрепку и клей: ТМ Сережа. Но не останавливалась, бежала и дальше крошила сознание, освобождала болезненность памяти; болезнь разума, теперь уже мою. Я как пустой стакан с горчичной водицей, не то наполненной, не то наполовину отпитой. Наполовину живой.

– Знашь, мой тебе совет.

– А-а?

– Харэ. Стопани-ка. Так ты долго не протянешь, – сказал однажды кто-то из тусовки, заветренного вида вечно упоротый тип – музыкант не без таланта. – Меня послушь, я раньше с катушек каждые выходные слетал, пока не умер. Вышел из окна в белую горячку, еле жив остался, сука. Да что там, сколько приятелей поумирало, особенно со двора. На похороны раньше чаще, чем на свадьбу, костюм даже протерся между ног. Поминки, поминки.

Там и запил, от страха за себя?

– Сядь-встань-ходи, сядь и сиди, пей, плачь – вот и протерлись. Знашь, я когда друга в гробу увидал, с нормальным таким лицом, как до всего, чё-т там его подкрасили, подделали, как будто заново собрали, короче, знаешь что? Я ему привет сказал, как дела, спросил. Потом меня вырвало. Прямо на пол, рядом с гробом. Месяц потом ходил к его отцу извиняться.

Я не знала, что сказать, смотрела в стену.

– К чему я, знашь? Давай-ка отдохни. А то копыта раньше времени отбросишь. Да и телок наших распугаешь. Вон уже те поглядывают. Сигарет сколько выкуриваешь в день? Больше пачки, снова, ебать.

Незло указал мне на разницу. Парни-экономисты, парни-банкиры, девочки-успешницы. С родителями и образованием, с концепцией «я – здесь, а остальное где-то там» – в голове. Они держались – у них было за что, и знали черту, за которую нельзя переходить.

У них у всех была сцепка с реальностью, они не бунтовали, а делали вид, потому что бунт – это метод разрушения основ, исходной формы. Зависимость для них была не фактом саморазрушения, а удовольствием, разнообразием, игрой со скукой, иллюзией подмены кукольного мира.

А пустота внутри меня их пугала.

В хорошую квартиру больше не звали; приходилось пока пережидать тоску дома, отвлекаться на визгливого Серого, ждать, с кем падать и снова где? Подруги с района? Нет, мне хотелось убежать как можно дальше.

Я позвонила двум приятельницам из прошлого, с одной мы поговорили хорошо, даже тепло, она была занята учебой в меде, подработкой в лаборатории и женихом. Вторая сначала отвечала приветливо, но когда мы исчерпали вежливые, рамочные темы, то так долго молчали между вопросами, что я положила трубку.

Оставалась Женька.

Она больше не пила джин-тоник из банки, а ходила в «Луну» и «Карабас», смотрела на полуголых танцовщиц в клетке – прямо-таки решетки на одном из этажей экс-института, поигрывала на автоматах. Она превратилась в существо другого толка. Мимикрия под Маринку и не закончившееся еще стремление к поиску истины вели в ней потасовку, «ямову» борьбу. Я даже подумала, что никакой прошлой девчонки, неуверенной в себе из-за полноты и девственности, не было, что еще недавно я разговаривала то ли с призраком, то ли с самой собой. А она стала стрекозой, которая пела и плясала, пока позволяла молодость; черная дыра.

Несколько раз мы сходили позависать в клубы с нормальной публикой, где она отрывалась на полную, танцевала и привлекала, угощалась от парней. Подружка преображалась постепенно – всего-то другая одежда, умелый взрослый макияж, но не другое тело, другое лицо. А денег на косметику уже не надо ждать от матери, теперь с желтым билетом все сама.

Спустя недели – вместе сидели в клубе «Казино», за столиком, с мужчинами вдвое старше себя. Напомаженная лже-Маришка блестела юной, гладкой полнотой. Я мрачно оттеняла ее сияние.

– А как же честь, братан?

– Бабки – это основа! Братки и бабки, – говорил, но скорее выкрикивал пузатый человек, лапавший Маринку; дорогая рубашка и джинсы, итальянские туфли. – Я без денег кто? Ноль без палочки. Научный работник на минималке, так бы и жил, говно жрал и жрал, спасибо говорил, блядей государственных обслуживал. А сейчас что, блядей сам покупаю, денег не считаю на виски, квартира, машина, жена вон в шубе, шмотки-хуетки, цацки-сиськи, все как у людей. Не, брат, извиняй, не согласен, блядь, с тобой про справедливость, ни хуя, мир несправедлив и рулят только бабки.

– Что это у тебя такая подруга хмурая? – прокричал другой, тот, который перепил и раньше заговорил про совесть. – Может, ей коктейльчик?

– Не обращай внимания. Это она по брату.

– А чё он?

Я не сдержалась, больно щипнула Женю за бок.

– Да так, забудь. – Она повернулась ко мне и зло шепнула: – А чё, мне, как и ты, вечно хмуриться, я понимаю – брат-брат, но этот твой траурный ебальник мне все портит.

Пока она целовалась с пузатым, я размахнулась, думала дать ей в лицо, но изо всех сил толкнула. Поехала домой, одна.

Оставалось вернуться к учебе?

Неделю думала, почти рвала на себе волосы; хорошо не страницы книг. И сходила в институт, обиталище некогда и моего разума. Внутри хотелось пригнуться, закрыться. Стены, окрашенные воспоминаниями, любовными начинаниями, – куда же все кануло? Ирония госстандарта.