Журнал «Парус» №82, 2020 г.

Отец сурово посмотрел на меня и сказал:

– Сними, и никогда не носи, если не заслужил! Садись обедать.

Раздосадованный, что не смогу больше щеголять перед друзьями медалью, я лениво ковырял ложкой суп, а потом вдруг спросил отца:

– Пап, а ты на войне хотя бы одного фрица убил?

– Не знаю, – после паузы, не глядя на меня, ответил он. – Может, и убил…

Мне как-то стало стыдно за него: я так им гордился перед ребятами, он единственный среди отцов моих друзей воевал, а выясняется, что он даже ни одного фашиста не уничтожил. А мы на улице их всегда побеждали!

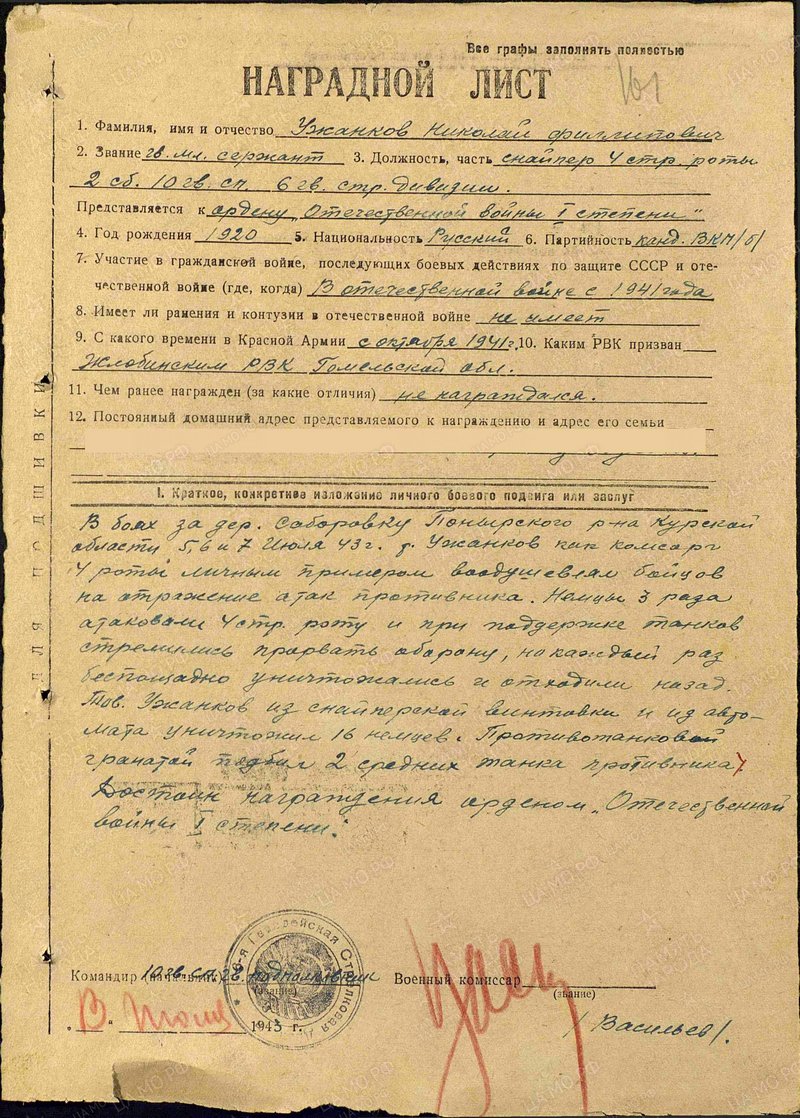

Только когда отца уже не стало, перебирая его документы, из его наградного листа я и узнал, что он был снайпером…

Наши встречи

Николай СМИРНОВ. Много сказочного в нашей реальности

Беседовала И.В. Калус

– Здравствуйте, Николай Васильевич! Недавно вышла Ваша новая книга «Светописный домик» (Смирнов Н. В. Светописный домик: рассказы, эпопея. Рыбинск, изд-во АО «РДП», 2020, 456 с.). Думаю, что читателям «Паруса» было бы интересно узнать о ней побольше. Могли бы Вы как автор сделать небольшое «устное» предисловие к ней?

– В этом сборнике – рассказы, написанные в последние годы, а также начало второго тома эпопеи «Заключенные образы», две первые части или книги (первый том в четырех частях этого повествования опубликован в предыдущих сборниках: «На поле Романове» и «Сватовство»). Начальные две части второго тома называются «Ненаписанная книга» и «Глинники». Глинники – это по-древнерусски гончары, или горшели, как их еще называли: действие повести местами происходит в двенадцатом веке, во время монголо-татарского нашествия, а в целом – в поэтической стране русской старины и народных преданий.

Хочется поделиться общими соображениями по поводу опубликованных частей «Заключенных образов». Прибегаю к помощи известной книги Е. Трубецкого «Иное царство и его искатели в русской народной сказке». Он размышляет в этом сочинении: «От бедности и скудости жизни происходит все наше человеческое искание неизвестного волшебного богатства. От начала и до конца сказка – дитя нашей кручины и печали».

«Иди туда, не знаю куда» – сказочное задание герою. Философия незнания. Дурак – победитель здравого смысла, – сказка сближается с чудесным «неведением» Сократа. И с позднейшими книгами «простеца» Николая Кузанского.

В «Ненаписанной книге», в «Глинниках» – попытка найти это «неведомое», «самое само», «то, не знаю что». Она в «чудесных» сценах на колокольне церкви, у конского падалища, в истории с прапорщиком Пафомовым, с самозванцем, прикрученным проволокой ко вратам храма, в спорах со странным «постановщиком трагедии» и в диалогах-пародиях других персонажей. То есть эта попытка здесь комически заострена, обнажена.

Да разве в этой формуле: «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» – не отражается смысл нашей жизни? Присмотришься к каждому явлению, до которого ты добрел во времени. Разве ты знаешь – что это? Зная – не знаешь: одни отслойки. И – не зная – знаешь! Такова диалектика. И куда, и зачем идешь вместе с героями?.. До глубины необъяснимо, но в конце жизни каждый находит нечто, превышающее жизнь.

Вот такой поиск, превышающий жизнь, и попытался я показать в «Глинниках» (да и в большей степени и в других книгах «Заключенных образов» – с других граней). Внешне он нелеп, игрушечен, как случай с крепостным человеком прапорщика Пафомова. Михаил Кузмин, кстати, писал в сборнике статей, изданном в Петрограде в 1923 году: «Исходя из кукольных, специально кукольных возможностей, можно достигнуть совершенно своеобразных эффектов в области ли поэтической сказки, сильной трагедии или современной сатиры». Мои персонажи сказочные, игрушечные, они – как русские народные загадки.

«Мал малышок в землю ушел, синю шапочку нашел»… Это – про лён, голубой цветок льна, подсказывает отгадка. Но ведь уже и не лён, не только лён! А нечто найденное выше жизни земляной – «иное». Шапочка эта уже из нездешнего царства, из того же вечного, где обитают глинники и где поныне борются с отслойками, то есть с разной нечистью, выдающей себе за подлинные лики, наши герои Илья Муромец и Иванушка-дурачок, представляющие две разные стороны русской души.

В детстве, помню, родственница-старушка деревенская дивила меня, школьника, своими историческими рассуждениями. Сначала жили, пересказывала она слова своей мамы, первобытные люди, а после первобытных людей – староверы, а после староверов уж – и мы, люди нонешние. Да у баб наших жили еще какие-то пленные французы, неплохие люди, только «по-руськи» говорили плохо… Ты бы посмотрел на моего дедушку! Вот бы удивился. Вот он, наверно, произошел еще от первобытных людей. Я не опровергал, понимая, что мама ей повторяла это, тоже не зная наверняка, то есть по преданию, уважая память вековечную, а в памяти – родителей. А как было точно – кто знает? Один лишь Бог!.. Я тогда дивился её простоте, а теперь думаю: а ведь в таком народном старобытном историзме брезжит живое чувство начала жизни, истока её. Время тут уплотнено: первобытные люди, староверы, а потом сразу – и мы, нонешние!.. Теряется эта связь, и наивное, но живое чувство истории умирает, а с ним и народность…

Наше время – время умирания? Или… Такой вопрос я попытался поставить в своем повествовании «Заключенные образы», которое начал писать еще в молодые годы, после того, как окончил Литинститут.

В детстве, в начальной школе, я очень любил читать былины про богатырей, сказки Афанасьева, особенно о мертвецах, «Слово о полку Игореве»; «Руслана и Людмилу», «Утопленник» Пушкина, баллады Жуковского, стихотворение Николая Языкова про Евпатия Коловрата. А вокруг – сопки пестрые и скалистые, золото в ручейках, мхи-ягели, странный лес: подтопленные мелкие лиственницы с якутскими погребениями на взгорбке – все казалось сказочным миром, то есть «иным», где вполне могла обитать и Баба Яга, и ужасный беглец-людоед, и где, конечно, защиту можно было найти только у таких храбрых, великих русских героев, как Иванушка-дурачок да Илья Муромец. Примерно так думали и другие мальчишки на нашем прииске. Так, через сказки, воспринимает мир большинство детей.

Мне отец говорил: «Ты, Коля, не подходи близко к заключенным, они детей едят». Я вырос в том чудном мире, где за кочковатым болотом широко раскинулось, как в «Руслане и Людмиле», на поле-галечнике «заключенное кладбище», там проступали едва прикрытые, провалившиеся ящики со скелетами. Само собой считалось, что там вдолблены в вечную мерзлоту вроде как и не настоящие люди, а «зэка», как говорили у нас, в отличие от и сейчас режущего мне ухо «зэк» – ходившего на материке.

– Слушая эти Ваши немного жуткие слова, я вспоминаю «русский миф» Юрия Кузнецова и слова поэта о том, как из него «повалили богатыри, герои, мужики, цари, солдаты, лежебоки, дети, старики, – и всё это был один человек». Есть ли, по-Вашему, некое общее, единое поле, откуда писатели берут вот эту глубинную народную составляющую вдохновения – может быть, это и есть основа творчества?

– Юрий Кузнецов – поэт, «сын небес»… «Прозой может писать каждый образованный человек, а стихами – только прирожденный поэт», утверждал Владимир Даль. Но, думаю, и у прозаиков такое поле есть. Только общее ли оно? Карамзин – его творчество стало основой для дворянской литературы девятнадцатого века – прозы Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Да может, послужила примером «История» Карамзина и Афанасьеву с Буслаевым, немало потрудившимся для собирания и толкования русской мифологии (если я правильно понимаю слово «миф». Его часто теперь употребляют с разными смыслами. Раньше еще отличали от «мифа» «басню», то есть выдумку, а теперь и рекламу, а то и прямой обман порой именуют, скажем, «городским мифом»).

У разночинцев Николая Успенского, Левитова, Писарева, затем у символистов было, вероятно, другое, свое поле. Но не стоит уходить в чрезмерную чересполосицу. Помимо Библии и «Илиады», стоящих для меня выше литературы, какое произведение поразило и, значит, дало мне первые понятия о поэзии, о мире образов, творчестве? Это сказка про Колобка. Этому колоссальному образу больше тысячи лет, и он неназойливо знаком миллионам людей. Огромный, до неба, живой хлеб, разговаривающий со зверями между жизнью и смертью. Он и теперь для меня самый колоссальный образ литературы.

Пленительны «Остров Борнгольм» и «Бедная Лиза». Перечитывал их, пытался даже заучить наизусть. Наша дворянская литература, классика, не перестает удивлять своими пророчествами. Хотя бы о «среднем классе», о «людях среднего образа мыслей», о «рубле», который «убьёт Россию». Как подметил незадолго до смерти в одной статье П. Палиевский, и «справа», и «слева»: К. Леонтьев, например, и М. Салтыков-Щедрин – предупреждали об одной и той же опасности.

То, о чем мы думали и гадали в 70–80 годы прошлого века, теперь превратилось в материал для, говоря языком пушкинской эпохи, «торговой литературы». И выглядит она порой хуже поддельных советских сочинений.

Но изнутри чувствую, что моё поле – это всё-таки то, по которому катится живой, говорящий хлеб, Колобок. Говорящие звери строят свои избушки: кто ледяную, кто лубяную. Здесь будто зарыт во глубине живого великорусского языка какой-то клад – и в руки он не даётся. Я думаю, что это поле необъятное народного крестьянского творчества. Крестьянской до недавних пор была и вся Россия. Потом то, что теперь осталось от неё, – откуда родилась и «деревенская проза». Ну, это уж общее место. А так – подумаешь: «История государства Российского» и «Стих о Голубиной книге» не отталкиваются, но вроде как-то плавно сливаются в одно.

– Расскажите, пожалуйста, про обложку книги – о рисунке, который предваряет знакомство с содержанием. Какова история его появления и как он связан с характером Вашего сочинения?

– На передней стороне обложки – рисунок нашей дочки Анастасии из её школьного альбома: такими пользуются все дети на уроках рисования. Конечно, редкие из детей сохраняют увлечение рисованием, но меня всегда интересовал их сказочный подход к миру. То есть у них как раз просвечивает нечто «иное» по отношению к жизни взрослых. Они изображают не наш мир, а какое-то как раз будто тридесятое царство. Нарисуют мужчину и женщину, маму и папу, а потом еще подпишут для верности: «Люди». Будто в этом царстве людей могут смешать с другими предметами: деревьями, животными. Как-то я под березой подобрал выкинутый, видимо, каким-то озорником школьный альбом с рисунками. Отметки – тройки да редко – четверка. Но в каждом – то самое «иное», волшебное, чем дается грезить лишь раз в жизни. Я этими листами украсил папки со своими сочинениями. Так и на обложку книги пробрался детский рисунок: всадник, скачущий к сказочному золотому домику, хотя домик этот чем-то напоминает обычный барак на фоне высоких скалистых вершин.

На задней стороне обложки выцветшие колымские фотографии первой половины пятидесятых годов прошлого века. Мы стоим с младшим братом у барака, куда поселяли заключенных, освободившихся из лагеря. Переплет окна из мелких стеклышек, как в рассказах у В. Шаламова (он, кстати, в начале пятидесятых годов жил где-то поблизости в нашем Оймяконском районе, работал фельдшером). Видна входная дощатая дверь на тех самых резиновых петлях, из автопокрышки, которые так запомнились Шаламову. Меня, конечно, такие «петли» на дверях нисколько не удивляли. Я к ним привык с детства. Кстати, на фотографиях обложек сборников «На поля Романове» и «Сватовство» запечатлены разные жильцы того, давно исчезнувшего барака. Виктор, молодой человек, бывший фронтовой разведчик, завербовавшийся на Колыму работать, и добродушный шофер, которого все звали «за спиной» Серега Чума, он однажды привез на прииск знакомого фотографа, который и сделал первые немудреные снимки. А до того и фотографировать было некому.

На обложке книги «Сватовство» рядом с Виктором дневальный барака, бывший заключенный, «дядька Андрей», удивлявший нас рассказами про чудесную страну Кубань. Его так и называли «кубанский казак». Бывало, еще дошкольниками, бежим с братом с утра в барак к дядьке Андрею. Он включает приемник, ставит пластинку с рассказом про рыбалку деда Щукаря из «Поднятой целины». Слушайте! А то и – сердится притворно: «Мне уходить надо! Что вы ходите за мной, как за отцом?» А мы знаем, как его удержать: упадем на щербатый, грязный некрашеный пол: я за один валенок ухвачусь, брат – за другой, и кричим: «Мы тебя не пустим, не уходи от нас!» Раз поднял я глаза – и навсегда запомнил, каким странным, сжавшимся, как от горя, стало у него лицо. Таким я его никогда не видел… Так, видать, хотелось человеку – свою семью, своих мальчишек растить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Гуркин В.В. Стратегические и фронтовые операции Красной Армии // Военно-исторический журнал. 1998. № 2. С. 18.

2

Воробьева В.Я. Оборонительное сражение на Соборовском поле // Ученые записки Орловского государственного университета. 2014. № 5 (61). С. 21. Эта статья легла в основу нашего очерка.

3

Жуков Г.К. На Курской дуге // Курская битва. М., 1970. С. 52.

4

Рокоссовский К.К. На Центральном фронте // Курская битва. М., 1970. С. 95–96.

5

Агошков В.И. Тросна. Орëл, 1994. С. 109.

6

Воробьева В.Я. Оборонительное сражение на Соборовском поле. С. 24; Маркин И.И. На Курском направлении. М., 1961. С. 34.

7

Рокоссовский К.К. На Центральном фронте. С. 96.

8

Воробьева В.Я. Оборонительное сражение на Соборовском поле. С. 24.

9

ЦАМО СССР, ф.33, оп. 682526, д. 1495, л. 161. Выписка приведена с полным соблюдением текста оригинала.

10

Рокоссовский К.К. На Центральном фронте. С. 97.

11

Воробьева В.Я. Оборонительное сражение на Соборовском поле. С. 21.

12

Маркин И.И. На Курской дуге. М., 1961. С.551; Воробьева В.Я. Оборонительное сражение на Соборовском поле. С. 24.

13

Воробьева В.Я. Оборонительное сражение на Соборовском поле. С. 25.

14

https://www.sites.google.com/site/kurskbitva/70-armia/itogi-boev-70a

15

Воробьева В.Я. Оборонительное сражение на Соборовском поле. С. 21, 25.

16

Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 19.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: