Из книги «Современники» (сборник)

Такая же ошибка чувствуется мне и в переводах Валерия Брюсова. И в них Верхарн отразился не в плоском, а в выпуклом зеркале, и настоящее лицо его исказилось, хотя и осталось внешне похожим.

Это естественное следствие столкновения двух столь непохожих темпераментов.

На лбу Валерия Брюсова нет глубокой морщины, подобной распростертым крылам летящей птицы. Лоб Валерия Брюсова гладкий, стремительный – хищный лоб египетской кошки.

Есть разница в абсолютном возрасте духа этих поэтов: Верхарн – старец, а иногда дитя. Брюсов же – зрелый муж, он никогда не был ребенком.

Ритм брюсовского стиха – это хрустально отточенный каданс латинской поэзии, это – алгебраические формулы, в которые ложатся покорные слова. Свободный стих Брюсова построен по тем же алгебраическим формулам, только более усложненным и распространенным; но в них все предугадано, задумано раньше.

Свободный стих Верхарна – это поющее пламя, которое каждую минуту совершенно произвольно и неожиданно меняет свою форму, направление и вьется тысячами тонких змеек.

Поэтому при передаче свободного стиха Верхарна Брюсов никогда не может идти с ним рядом, и получается мучительное для обоих поэтов марширование не в ногу.

И, наконец, Брюсов – поэт безусловно сознательный, может быть, самый сознательный из всех русских поэтов. У него могут быть плохо задуманные стихотворения, – и тогда они будут плохи; но таких мало. А в хорошо задуманном стихотворении все части его будут хороши и равномерны.

Между тем как Верхарн весь состоит из плохих стихов и длиннот. У Верхарна почти нет стихотворений безусловно цельных, особенно начиная с того периода, когда он стал пользоваться свободным стихом. Но его длинноты на каждом шагу прерываются такими всепобеждающими вспышками гениальности, что все сгорает в них без следа. Кажется, точно слышишь речь безумного, где после ослепительных мыслей начинается утомительное и непонятное бормотание, в котором безумец теряет свою мысль и бессвязно повторяет уже сказанные слова.

Верхарн – поэт творческих замыслов, Брюсов – поэт исполнений.

Между такими разными и столь противоречащими друг другу темпераментами, конечно, может быть связь, должна быть связь, потому что они загаллюцинированы одними и теми же явлениями. И эта связь есть. Но она во всей ее полноте ни в каком случае не может быть выражена переводом. Связь между Брюсовым и Верхарном не в переводах. Переводы Брюсова из Верхарна лишь дань уважения тому поэту, который был для него, может быть, самым драгоценным из всех откровений в области поэзии.

Брюсов был рожден, чтобы стать поэтом города, и Верхарн был для него открытием, которое расширило дали тех дорог, по которым он шел сам. Истинного Верхарна я вижу в тех поэмах Брюсова, которые он зачал от Верхарна. Таковы, например, «Конь блед», «Слава толпе». Это – настоящий Верхарн и в то же время – настоящий Брюсов. Размер носит печать верхарновского размаха, хотя Верхарн никогда не писал таким ритмом. Эти стихотворения Брюсова мне кажутся лучшим воплощением Верхарна на русском языке.

Но этого я совершенно не могу сказать про книгу стихотворений Верхарна в переводе Брюсова, которую он очень произвольно назвал «Стихами о современности». Заглавие это выражает ту черту, которая пленила Брюсова в Верхарне, но совершенно не самого Верхарна, который именно настоящего, современного совершенно не чувствует. Он исходит из видимого и текущего, но всем своим духом живет только в прошлом и в будущем. Настоящее для него только символ, прообраз, что и служит истоком его грандиозных метафор. Для него, больше чем для кого-нибудь другого, «все преходящее есть только символ». Окружающая его действительность походит на алфавит каких-то чудовищных гиероглифов, скрытых в каждой вещи. Это пророчественное состояние духа никак нельзя назвать современным, а исступленные пророчествования, в которых Верхарн старается прочесть тайны этих гиероглифов,– «стихами о современности». У нас Верхарна слишком много и упорно рекламировали – как поэта социального, с добрым желанием, конечно, сделать ему хорошую репутацию в русской публике. И уже по одному этому заглавие переводов «Стихи о современности» неприемлемо. Оно не в духе Верхарна и не соответствует содержанию предлагаемой нам книги.

В предисловии к «Стихам о современности» Брюсов так говорит о своих переводах:

«Я должен их разделить на две группы. Одни, именно более ранние, исполненные мною до 1904 года (каковы „Мор“, „Женщина на перекрестке“, „К Северу“, „Мятеж“ и др.), довольно далеки от подлинника; в них есть пропуски, есть целые стихи, которых нет у Верхарна и на которые надо смотреть как на подражание. В других переводах, более новых и образующих более значительную группу (каковы особенно „Кузнец“, „Трибун“, „Банкир“, „Лондон“, „Голова“, „Восстание“, „Свиньи“, „Декабрь“ и др.), я старался держаться настолько близко к подлиннику, насколько это допустимо при стихотворной передаче. В этих переводах каждый русский стих соответствует французскому, почти каждому образу в подлиннике – образ в переводе. Если мне и случалось в этих переводах изменять что-нибудь сравнительно с оригиналом или опускать какие-либо подробности, – то всегда лишь после долгой борьбы с трудностями и придя к окончательному убеждению, что сохранить все по-русски невозможно. В переводах первого типа я жертвовал точностью – легкости изложения и красоте стиха; в переводах второго типа все принесено в жертву точному воспроизведению подлинника. Впрочем, каковы бы ни были различия этих двух типов моих переводов, везде я старался давать именно переводы, а не пересказы пьес Верхарна. В поэмах, переведенных наиболее вольно, всегда сохранен основной замысел автора и все существенные места переданы, насколько я сумел, близко. С другой стороны, нигде дух подлинника не принесен в жертву буквальности. Особенно же я заботился о том, чтобы сохранить манеру письма Верхарна, характерный стиль (даже с его явными недостатками, вроде запутанности синтаксиса в иных местах), „вольный стих“, смелость метафор и богатство звуковых украшений речи».

Я протестую против каждого слова, сказанного здесь.

Есть глубокая и органическая разница между переводом прозаическим и стихотворным. Прозаический перевод долгой и искусной работой всегда можно довести до совершенства гипсового слепка. Хороший же стихотворный перевод – чудо, неизъяснимое для самого переводчика. От переводчика стихов я требую прежде всего органической способности к чуду. Стихотворный перевод не есть точное изложение и передача художественного произведения на другом языке, а приобщение самому творческому акту, создавшему это произведение. Если есть это приобщение, то чудо совершается. Ни одного стихотворения нельзя перевести, но многое можно создать еще раз на своем языке. Приобщение творческому акту дает великие и безусловные права над переводимым стихотворением, так как поэт, сотворящий другому поэту и располагающий сокровищами другого языка, находит в них далеко не тождественные, но равносильные, равноценные образы и слова. Таковы лермонтовские переводы гетевских «Горных вершин» и гейневской «Сосны». Тут раскрывается область безграничного произвола, находящего оправдание только в сопричастии творчества.

Поэтому я сочувствую в принципе той группе стихотворений, которые Брюсов называет подражаниями, и совершенно не сочувствую тому циклу, в котором «все принесено в жертву точному воспроизведению подлинника». Для этого существуют прозаические переводы стихотворных произведений, освященные традициями французских поэтов, которые никогда не дают переводов иноземных поэтов в стихах. Брюсов говорит, что он особенно заботился передать вольный стих, смелость метафор, богатство звуковой речи и даже явные недостатки вроде синтаксической запутанности. Последнее – излишняя роскошь. Если стихотворный перевод есть приобщение творчеству поэта, то зачем же стараться передать его косноязычие там, где, благодаря свойствам моего языка, я могу дать ему ту силу и выразительность, которую поэт тщетно искал на своем языке. Это хорошо при переводе исторических памятников литературы, где ценишь все червоточины и царапины, на которых запечатлелся дух эпохи, но никак не у современного поэта, имеющего для нас всю силу пророческого откровения.

Я пробовал сравнить французский и русский текст стихотворения «Кузнец», помещенного первым в «Стихах о современности». Его Брюсов, как мы видели, относит ко второму циклу переводов – переводов, близких к подлиннику, где «каждый русский стих соответствует французскому и почти каждому образу в подлиннике – образ в переводе».

У Верхарна это стихотворение начинается такой строфой:

Sur la route, pres des labours,Le forgeron enorme et gourd,Depuis les temps deja si vieux, que fumentLes emeutes du fer et des aciers sur son enclume,Martele, etrangement, pres des flammes intensesA grands coups pleins, les pales lamesImmenses de la patience.У Брюсова эта строфа передана так:

Где выезд в поле, где конецЖилых домов, седой кузнец,Старик угрюмый и громадный,С тех пор, как, ярость затая,Легла руда под молот жадный,С тех пор, как дым взошел над горном,Куёт и правит лезвия,Взнося удары над огнем упорным…Седой кузнец, немой старикСвоим терпением велик[2].Вопреки формальному заявлению Брюсова, эта строфа на три стиха длиннее подлинника. Верхарн ничего не говорит ни о выезде в поле, ни о конце жилых домов, ни о старости кузнеца, ни о его седине, ни о его угрюмости. Он просто начинает:

На дороге около пашниКузнец огромный и оцепенелый.Для Верхарна здесь очень характерны эти тяжелые рифмы, как глыбы черной земли, лежащие на конце стихов: labours… gourd… и этот странный эпитет «gourd», который сразу определяет всю фигуру кузнеца, точно это одна из микеланджеловских фигур на гробнице Медичи; характерно здесь и то, что кузнец определяется только этими двумя эпитетами: «enorme et gourd», всюду ему сопутствующими в стихотворении. Можно очень много возразить против эпитетов «угрюмый» и «громадный». Эпитету «угрюмый» противоречит конец второй строфы, где говорится о его «спокойных и кротких глазах, манящих одним молчаньем». А против эпитета «громадный» то, что слово «громадный» относится скорее к сложным, составным предметам, тогда как о человеке говорят «огромный». О третьем же эпитете «седой» не упоминается нигде во всем стихотворении.

Последние стихи тоже неприемлемы:

Седой кузнец, немой старикСвоим терпением велик.Кузнец кует большими, полными ударами бледные клинки неизмеримого терпенья. Понятие терпенья относится к клинкам, а не к кузнецу: и смысл всего стихотворения Верхарна в том, что в образе стальных клинков, которые кует этот огромный, застывший кузнец, олицетворены все обиды угнетенного человечества; он кует сталь души, как мы видим из заключительной строфы всего стихотворения.

В звуке заключительной строки «Immenses de la patience» – напряженный взлет сдавленных сил и широта звука, которые роднят так часто Верхарна с Виктором Гюго и Леконт де Лилем. В остроконечных и отрывистых рифмах Брюсова «старик – велик» совершенно нет размаха тягучих гласных, не говоря уже о том, что конец этой строфы безусловно требует рифмы женской, а не мужской.

В следующей строфе Верхарн говорит о том, что обитатели селенья, что рядом, «знают, почему кузнец так сосредоточен на своей поштучной работе, что никогда его зубы не сдавливают (буквально, – жуют) злобного крика». У Брюсова эта синтактически трудная, но совершенно ясная логически фраза переведена следующими стихами:

…(Знают) зачем он принял этот трудИ что дает ему терпеньеСдавить свой гневный крик в зубах!Дальше идет явное недоразумение:

А те, живущие в равнине, на полях.Чьи тщетные слова – лай пред кустом без зверя,То увлекаясь, то не веря,Скрывают страхИ с недоверчивым вниманьемГлядят в глаза, манящие молчаньем.У Верхарна совершенно нет противуположения между жителями города и «живущими в равнине на полях». Он говорит о тех, «чьи тщетные слова подобны лаю (des abois) перед глубокими кустарниками (Les buisson creux) в глубине равнин». Этот типичный верхарновский образ Брюсов передает как «лай пред кустом без зверя». Этот образ определяет «волнующихся и нетерпеливых» (Les agites, les fievreux), которые «с состраданием или с недоверием глядят в его спокойные кроткие глаза (Les lents yeux doux), полные одним молчанием».

Я не буду, продолжать анализа этого стихотворения. Я взял «Кузнеца» только потому, что он обозначен первым из тех стихотворений, за точность перевода которых Брюсов ручается.

Я прекрасно понимаю, что подвергать стихотворные переводы таким анализам и сопоставлениям невозможно, но в своем предисловии Брюсов обещал слишком много и выполнить обещанного он не смог. Все недостатки данной книги происходят от чрезмерной уверенности в своих силах и от дерзкой смелости предприятия.

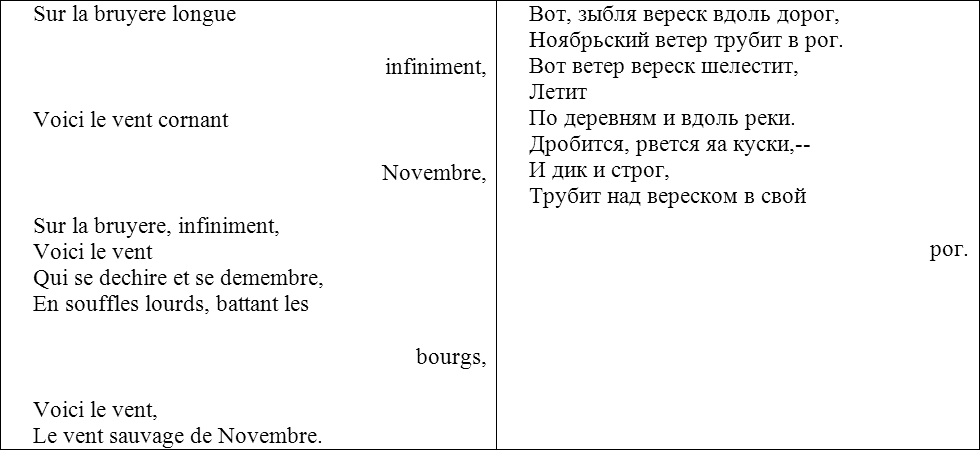

Еще пример, перевод верхарновского «Ветра», стихотворения исключительно музыкального и основанного на созвучиях носовых звуков, неизвестных русскому языку.

Ветер – «и дик и строг»! Насколько это Брюсов, – но как мало это похоже на Верхарна! Куда девался настоящий верхарновский ветер, который «трубит ноябрь», который сам себя разрывает на куски?

Le vent sauvage de Novembre,Le vent,L'avez-vous rencontre le ventAu carrefour des trois cents routes,Criant de froid, soufflant d'ahan…А у Брюсова эта потрясающая музыкальная картина передана тремя незначительными стихами:

Дик и строг,Ноябрьский ветер трубит в рогНа перекрестке ста дорог!Почти везде, где у Верхарна есть размах, широта и певучесть – у Брюсова наоборот: строгость, сухость и четкость.

Но, с другой стороны, есть целый ряд стихотворений совершенных, которые можно назвать вполне верхарновскими. В них индивидуальность Брюсова счастливо совпадает с индивидуальностью Верхарна. Таковы в особенности: «Женщина на перекрестке», «Мор», «Лондон», «Числа», «Мятеж», «Свиньи», «Не знаю, где»…

Если бы книга переводов Верхарна состояла только из этих стихотворений, которые вполне удовлетворяют требованию чуда причащения творчеству иного поэта, то «Стихи о современности» была бы очень хорошая книга. Но тяжелый балласт неудачных переводов делает ее недостойной Валерия Брюсова. И Брюсову я ставлю тяжелое обвинение в том, что он при всей своей любви к Верхарну работал над стихом переводов далеко не с той великой требовательностью, с какой он работает над своими собственными стихами. Я уверен, что ни в одной своей книге стихов он не допустил бы такого сплетения звуков, как в стихе:

Чьи тщетные слова – лай пред кустом без зверя…Кроме всего сказанного, я заметил в книге еще кое-какие исторические и орфографические погрешности, за которые Валерий Брюсов так бичует в «Весах» неопытных переводчиков. Уже по одному этому ему самому подобало быть безукоризненным.

Между тем французскую провинцию Турень (Tou-raine, от города Тур) – родину Бальзака, он называет Тюреннью, соединяя это имя с именем знаменитого полководца Тюрення. О братьях-писателях Мариусе и Ари Леблонах, о которых в прошлом году весь литературный Париж повторял известную остроту: «Les freres Marius – Ary Leblons epousent la fille des freres Rosny»[4], – Брюсов пишет в единственном числе, принимая их за одного человека.

Кроме того, я могу указать еще на правописание собственных имея: на критика Эрнеста Шарля, который назван Эрне-Шарлем, на бельгийского художника Эмиля Клоса, которого Брюсов называет по немецкому произношению Клаусом.

Но все это, конечно, нисколько не уменьшает историко-литературного и художественного значения первой серьезной книги о Верхарне.

Некто в сером

Успех последних произведений Леонида Андреева представляет знаменательное явление, как свидетельство о состоянии души русского общества в эпоху революционной смуты. Он указывает на точный уровень нравственных и философских запросов большой публики.

Истинные произведения искусства дают душе новую полноту, даже проповедуя пессимизм и отрицание. Главные же особенности произведений Леонида Андреева в том, что они оставляют в душе новое чувство пустоты – точно вынимают из нее нечто.

Описание того мертвящего равнодушия, которым заражал взгляд воскрешенного Елеазара (Лазаря), передает состояние читателя, воспринявшего одно из последних произведений Леонида Андреева.

Но он, открыв тайну бесцельности жизни, не остается молчаливым, подобно Елеазару.

Во всех его произведениях слышится особая интонация пророческой исступленности, которая требует от читателя либо полного согласия, либо открытой борьбы. Либо «верую и исповедую!», либо побивание камнями проповедника.

Это настоятельное и личное обращение к читателю особенно подчеркнуто в «Жизни Человека» той безличной формой, которая, называя действующих лиц не именами собственными, а именами нарицательными («Человек», «Жена Человека», «Сын Человека»), говорит читателю: «Так и ты. Так и каждый».

Спорить с художественным произведением нельзя. Истинное художественное произведение вырастает в душе так же органично и бессознательно, как цветок растения. Его можно разбирать, толковать, но нельзя опровергать. Произведения же Леонида Андреева требуют возражений. Их можно и должно оспоривать. Этим они выдают проповедническую сущность, прикрытую формами художественного произведения.

В целом ряде предшествующих произведений Леонида Андреева чувствовалось присутствие некоторой правящей силы, которая до сих нор не была названа. Ей поклонялся и с нею боролся Василий Фивейский, и во имя ее устраивались кровавые гекатомбы в «Красном смехе».

В «Жизни Человека» Леонид Андреев впервые показывает ее лицо и дает ей имя. Это «Некто в сером», называемый «Он».

Герой «Жизни Человека» – «Он», а не «Человек», ибо герой трагедии – воля, а не безвольная и слепая марионетка, нервно выкрикивающая слова протеста.

Характер этого лица намечен намеренно неясно, но оно произносит все ремарки от лица автора и держит в руках все темные нити, управляющие жизнью «Человека», т. е. каждого человека.

Имя «Некто в сером», очевидно, псевдоним, так как у такого значительного лица не может не быть многих иных имен, которым называло его человечество.

Каковы же иные имена этого «Некто»? «Он говорит твердым холодным голосом, лишенным волнения и страсти, точно наемный чтец, с суровым безразличием читающий книгу судеб».

Черты знакомы.

«Судьба – это суфлер, читающий пьесу ровным голосом без страсти и без выражения. Свистки, крики, аплодисменты и все прочее производят люди», гласит один из старых афоризмов Людвига Берне.

Но Берне говорит о судьбе народов. Судьба отдельного человека, называется ли она Роком, Фатумом, Ананкэ, Мойрой или Кармой, всегда индивидуальна, прихотлива и всегда заложена в самом человеке. Некто же в сером возвещает только незыблемые каноны жизни Человека – каждого человека:

«Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека с ее темным началом и темным концом. Доселе не бывший, таинственно схороненный в безграничности времен, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем, – он таинственно нарушит затворы небытия и криком возвестит о начале своей короткой жизни. Родившись, он приимет образ и имя человека и во всем станет подобен людям, живущим на земле. Их жестокая судьба станет его судьбой, и его жестокая судьба станет судьбою всех людей. Неудержимо влекомый временем, он непреложно пройдет все ступени человеческой жизни от низу к верху и от верху к низу. Ограниченный зрением, он никогда не будет видеть следующей ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его. Ограниченный знанием, он никогда не будет знать, что несет ему грядущий час – минута. И в слепом неведеньи своем, томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершит круг железного предначертания… Придя из ночи, он возвратится к ночи и сгинет бесследно в безграничности времен, не мыслимый, не чувствуемый, не знаемый никем. И Я, тот, кого все называют Он, останусь верным спутником человека во все дни его жизни, на всех путях его».

Жизнь человеческая в образе сгорающей свечи, которую держит в руках Некто в сером, это символ, родственный современному сознанию и по сказке Андерсена, и по ее первоисточникам, и по параллельному образу Бальзака в «Шагреневой коже».

Но и кусок кожи у Бальзака, и свеча жизни народных преданий хранят в своем горении индивидуальности жизни: свеча сгорает то быстрее, то медленнее, шагреневая кожа сжимается в то время, как удовлетворяются страсти ее обладателя. Нравоучительный смысл этого символа в том, что каждый по своей воле сжигает свою жизнь.

У Леонида Андреева не так: индивидуальная жизнь человека не имеет никакого влияния на горение свечи. Свеча – это жизнь человека вообще, и ни он сам, ни даже «рыскающие ледяные ветры безграничных пространств» не имеют никакого влияния на ее горение.

Носитель свечи не судьба, а закон, неизменный для всех и притом враждебный каждому индивидуальному человеку.

Некто в сером облачен атрибутами высшей власти и высшей безучастности. Молитвы людей, обращенные к Божеству, на самом деле адресуются к этому «Некто».

В тот момент, когда рождается Человек, его отец обращается к тому углу, где неподвижно стоит Он, со словами: «Боже, благодарю Тебя за то, что ты исполнил мое желание», к Нему обращается Человек с вызовом во втором акте: «Эй, ты, как тебя там зовут: Рок, Дьявол или Жизнь, я бросаю тебе перчатку… У тебя каменный лоб, лишенный разума, – бросаю в него раскаленные ядра моей сверкающей мысли».

«Боже, оставь жизнь моему сыну», молится Ему Жена Человека. «Не о милосердии Тебя прошу, не о жалости – только о справедливости», молится Ему сам Человек за своего сына. Следовательно, «Некто в сером» – Божественный Закон.

Но какая же мистическая или научная реальность скрывается под этим зловещим пугалом, называемым Он? Есть ли действительно в мире такой Закон, олицетворением которого может явиться Некто в сером?

«Закон – это энергия существ», говорит Вилье де Лиль-Адан: «Все трепещет ею. Существовать это значит ослаблять или усиливать закон в себе и с каждым биением осуществлять себя в результате совершенного выбора». Каждый закон божественный, так же как и закон научный, лежит внутри нас и представляет в своей конечной сущности или разоблачение нашего глубочайшего устремления, или разоблачение механизма нашего мышления.

Ту насильственность, которую Леонид Андреев приписывает закону, может иметь только закон государственный.

Но тогда он является не законом, а насилием, принявшим лик закона. Некто в сером по своему положению в жизни Человека является именно представителем насилия, принявшим лик закона. Понятие насильственного государственного закона Леонид Андреев возводит до степени мистического закона, управляющего Вселенной, и преходящий общественный строй России он считает прообразом устройства всего мира. Его космос – это проекция института усиленной охраны в область мировых законов. «Некто в сером» – это не борьба и не закон – это представитель закона, космический жандарм с андерсеновской свечкой жизни в руках.

Такого обожествления, такого абсолютного признания русская отживающая государственность не слышала даже из уст своих наиболее убежденных сторонников. Само собою разумеется, что это недоразумение, так как я нисколько не сомневаюсь в свободолюбии и Леонида Андреева и его почитателей. Но недоразумение очень знаменательное, показывающее, какое рабское сознание воспитано русским государственным строем и как бессознательно живет оно, неведомое для самих его носителей, и затемняет и предательски запутывает их отвлеченную мысль, когда та пытается познать глубинные основы жизни.

Я был бы склонен принять «Жизнь Человека» за резкую и безжалостную пародию, направленную против русских революционеров, если бы «Некто в сером» не являлся ключом ко всей серии последних произведений Леонида Андреева, в которых звучит такая неподдельная интонация ужаса его слепой и страдающей души.

При чтении «Елеазара» неотступно является один вопрос, который помимо воли автора заслоняет собою весь остальной смысл повести: «Кто же тот, кто воскресил Елеазара? Кто Он, кто решился устроить такое дьявольское издевательство над человеческой душой?»

Внутреннее чувство отказывалось назвать имя Христа, которое, ни разу не произнесенное автором, этим самым настоятельно возвращалось на уста и требовало быть произнесенным. Это умолчание имени воскресителя придавало особую значительность всем описанным психологическим явлениям. Теперь, после того как Леонид Андреев разоблачил в «Жизни Человека» всю основную механику жизни, совершенно ясно, что воскресил Елеазара из мертвых Он – Некто в сером. Он задул свечу, а потом, когда Елеазар успел сгнить, снова зажег ее. Он – Некто в серум посвятил Елеазара в свои тайны, т. е. снял с его глаз «ограниченность зрения», с его мысли «ограниченность знания», ту «ограниченность знания», которая характеризуется классической фразой: «Уже кончились ступени жизни, и черный провал на месте их, но все еще тянется вперед дрожащая нога».