По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

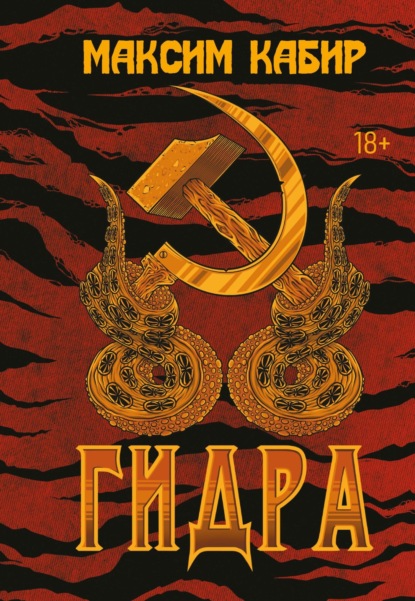

Гидра

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

«Сборщик, – подумал Куланах. – Это он принес с болот заразу. Что посулила ему погребенная?»

Куланах хотел и не хотел знать. Он крался в тени к бывшей избе воеводы. Внушали страх острожные башни, торчащие между пряслами стен. Надвратные, «на свесе», часовни «украшали» распятые, раздувшиеся от газов тела. Толмач, чудом сбежавший из острога, рассказал перед смертью, что нюччи начали с собак и закончили детьми. Закончили ли? Они выкапывали своих покойников из неглубоких могил у церкви. Благодаря холоду на костях сохранялось мерзлое мясо: еда.

Казалось, из подворотен, из решетчатых, завешенных бязью, налимьей кожей или цветной бумагой окошек за лазутчиком следят.

«Каково это – потерять разум и служить погребенной?»

«А ты попробуй, – шепнула заполненная мошкарой тьма. – Тебе понравится, ты обретешь смысл жизни, ты вкусно поешь…»

Куланах шлепнул себя по уху и потерял бдительность. Человек выскочил из-за жердяной городьбы и ударил саблей. Лезвие просвистело в воздухе – не уклонись Куланах, оно рассекло бы ему горло. Следующий выпад Куланах отразил клинком. Он посмотрел в лицо противника – это был острожный дьяк в грязном рубище, – и ледок сковал сердце. Когда-то на севере Куланах забрел в покинутый улус и повстречал двух братьев, мальчиков тринадцати лет, которые, голодая, съели родителей, а из сестричек заготовили впрок солонину. У тех озверевших каннибалов не было таких жутких глаз, как у дьяка. Лишенные всего человеческого, темные, не глаза, а пара углесидных куч.

Дьяк был еще силен, но покровительница покинула его. Изловчившись, Куланах всадил кылыс под ребра безумцу. Толкнул. Дьяк свалился в грязь. Кровь на лезвии была черной. И скверна того же цвета выскользнула из губ одержимого, задергалась и сдохла на бороде.

«Вот как ты выглядишь!»

Куланах продолжил путь. Теперь он был уверен: план сборщика прогорел. Если кто и таится по углам острога – несколько недобитых сосудов со скверной. Разгоняя гнус, он поднялся по ступеням и вошел в избу воеводы. Кремень чиркнул о кресало, воспламеняя трут. Масляный светильник озарил убранство избы, с трудом различимое за завесой комаров и жужжащих мух. Овчинные шубы, песец, шелка на нарах, чугунная посуда на очаге, берестяные короба… и трупы, трупы.

Сборщик сидел у печи, разорванный от плеча до поясницы демонами, которых сам же и призвал. Покрытые насекомыми кишки лежали в его ладонях, как последний дар погребенной. Сборщик что-то держал в зубах.

Куланах быстро посветил на второе тело. Мельком увидел лицо – женщина, довольно молодая. Скверна прилипла к ее подбородку.

«Они погибли недавно, – подумал Куланах. – Может быть, утром».

Мысль о том, что еще сегодня в избе рыскали демоны, заставила поспешить. Куланах нагнулся и с трудом вытащил изо рта сборщика продолговатый предмет. Это была костяная свистулька. Все, как рассказывал умирающий толмач. Манок для демонов.

Куланах сжал свистульку в кулаке и собирался покинуть жуткое место, но что-то шевельнулось в темноте. Куланах выпростал руку, и светильник озарил покойницу.

Она была обнажена по пояс. Что-то копошилось у нее на животе. Куланах взмахнул клинком, но не нанес удара. Кылыс пополз вниз, в ножны.

На женском животе устроился голый младенец. Обхватил губами посиневший сосок и пытался пить молоко из мертвой матери. Куланах опомнился, схватил с нар шаль и укутал в нее малыша. Ребенок посмотрел на Куланаха внимательно и улыбнулся.

– Все кончено, – сказал Куланах.

С младенцем на руках он вышел из избы и поднял глаза к небу. Звезды, некогда так напугавшие старого шамана, словно скорбели по утраченной возможности. Демоны сгинули, погребенная осталась в своей могиле.

«Все кончено, – подумал Куланах. – На этот раз».

Он знал: пройдет сто, двести, триста лет, и кто-то снова услышит шепот в тайге, снова откликнется на зов.

Глава 1

1959

Дождь разразился без предупреждений. Только что небо было чистым, с закатными кровоподтеками над угорьем, и вот он уже месит грязь, колотит в прохудившиеся крыши, срывает план. Словно не тучами принесенный, а сумерками, стремительно сгущающимися. Тайга породила тьму, тьма родила ливень, ливень ощенился тенями, которые скользили по забытой богом деревне, скулили и подвывали. И поди уговори себя, что это ветер воет, что это калитка скрипит, а не старые кости истинных хозяев Якутии.

Ярцев не слыл человеком мягкосердечным, но и он поежился, подумав, каково сейчас зэкам, работающим в третью смену, и каково конвою.

За окнами окончательно стемнело, теплостанция запитала фонари. Мертвенным желтым светом, точно болотными блудичками, озарилась единственная улица поселка. Коренных жителей выселили в прошлом году, пристроили бараки, склады, гаражи, казарму, в домах расквартировали вольнонаемных, а две самые большие избы заняли капитан Енин да Сан Саныч Ярцев, начальник конторы гидромеханизации.

В избе было натоплено, светло, но мысли Ярцева витали за пределами тепла и света. Специалист с довоенным опытом, коммунист, он возводил мариупольский «Азатотсталь», вколачивал плотины в глотки бурливым рекам, ему подчинялись Волга и Дон. Не лично ему, конечно, но партии и неусыпному хору пролетариата. Так ведь и он был громким голосом в хоре! В сорок первом под Смоленском руководил отделом 7-й Саперной армии, возглавил Проекторное бюро, обеспечивающее энергией оборонительные заводы Урала. А нынче страна поставила задачу позаковыристее. Саму тьму изгнать с окраин Союза, оседлать и обуздать реку со старым именем Лена, после Революции называемую Ахерон.

Ярцев спросил бы, кто надоумил строить электростанцию в Яме, но этот человек – или не человек уже – грозно смотрел с висящего над столом портрета, пресекая праздную болтовню и риторические вопросы. Товарищ Сталин, выступая на XXI съезде КПСС, высказался о необходимости электрифицировать зараженные звездным раком земли. Генералиссимус умер в пятьдесят третьем, но, когда Хрущев погиб в кукурузном поле, вернулся, чтобы обнять осиротевшую Родину и наблюдать за ней рубиновыми глазами кремлевских звезд. А значит – прочь малодушие и сомнения. Ахеронской ГЭС быть, и быть ей в рекордные сроки, к сорокапятилетнему юбилею Октября! Вон за весну намыли пять миллионов кубометров грунта, хорошо идет.

И все же, и все же…

Когда гас свет, когда забывалось, что Отец Народов видит в темноте, и мозг заполняли образы других тварей с ночным зрением, броня бывалого марксиста давала пробоину, и выползень сомнения грыз Ярцева. Крошечный, но настырный червь.

Несомненно, тут, где река прорезает скалы Саудского хребта, сужаясь в «ахеронскую трубку», удобно строить плотину. Но есть ли в Яме потребители такого количества энергии? Якутск вымер в двадцать втором – на город наложили проклятие, и он не достался ни красным, ни белым. Лишь в годы войны митрополит легализированной Сталиным Русской Церкви Азатота кровавыми дарами нейтрализовал заговор, чтобы использовать Якутск как перевалочную базу для доставляемых по ленд-лизу истребителей и бомбардировщиков, – в каждом втором самолете сидело то, что якуты называли абасами, американцы – гремлинами. И сегодня Якутск скорее напоминал большую деревню, а деревни поменьше кишели вырожденцами, пьянью и трупоедами. Кто станет селиться в Яме? Выкормыши разбуженных Революцией богов и безумные старухи вроде той, что иногда наведывалась к строителям: пятнистое чучело из дебрей, повитуха сов и упырей.

Нет практической нужды в станции, в том, чтоб технику, самосвалы вести по льду из Якутска. Не будет безносая старуха смотреть телевизор, не расстанется с керосинкой. Так зачем станция? Передавать энергию на тысячи километров? Или она, как говорит секретарь партийной организации треста, «слово Сталина против слова тьмы, окопавшейся на границе»? Но сможет ли лампочка противостоять злу?

Отвлекая от раздумий, тянувших на статью, сквозь гул ветра и шелест ливня донесся машинный рокот. Ярцев привстал из-за стола. У его временного пристанища запарковался чумазый грузовичок, и инженер Фоменко выскочил под дождь, придерживая шоферскую кепку.

– Стешка! – позвал Ярцев.

Назойливо тикали напольные часы. Стешка, единственная не выселенная жительница деревни, куда-то запропастилась. Оставить эту дородную бабу распорядился Ярцев, прежде экзаменовав ее на предмет кулинарного мастерства. Стешка зажарила умопомрачительного зайца в сметане и по праву стала чем-то вроде служанки на два дома – Ярцевского и Енинского.

В дверь постучали. Вернее, заколотили.

– Стешка, гости!

Никакой реакции. Ярцев нехотя похромал в сени. Раненное осколочным бедро – привет из-под Смоленска – давало о себе знать.

Начальник конторы отворил дверь, впуская в дом – и будто бы в собственный скелет – таежную сырость. Капли, крупные, как пуговицы, разбивались о крыльцо.

– Что стряслось? – зыркнул Ярцев на подчиненного.

– Сан Саныч, какой-то швах на карте намыва.

– Ну чего там?

– Бригадир прибежал, сказал, чтоб мы сами посмотрели.

– А кто у нас бригадир?

– Золотарев.

– Уголовник? Он, что ли, без надзора к тебе прибег?

– Пользуется доверием…

– Непорядок. – Ярцев пожевал губу, снял с гвоздя плащ. Молния расколола черное небо, как фотовспышкой вынула из темноты избу капитана Енина и снова поместила ее в темноту. Громыхнул гром. Енин был старшим офицером в ИТР[1 - Исправительно-трудовой лагерь.], и Ярцев задумался, не дернуть ли его с собой. Но в соседской избе был потушен свет, да и недолюбливал Ярцев капитана, притащившего в Сибирь ящик с книгами дореволюционных стихоплетов. Среди них затесался даже ранний сборник Блока, самопровозглашенного Желтого Короля. Ночью, рядом с шумливым лесом, Ярцеву не хотелось думать о последователях Блока и о том, что творится на заболоченных улицах Ленинграда.

– Поехали. – Ярцев и Фоменко просеменили под маслянистым дождем, забрались в кабину допотопного АМО. Проблемы… они сыпались на контору одна за другой. Приходилось перекладывать пульпопроводы: замерзала вода. По марту – аномальная жара и паводок, плывуны затянули котлован. В апреле из грязи извлекли такелажника, исчезнувшего накануне. Такелажник утоп, или кто-то ему подсобил… Случались и побеги, словно накормить собой зверье в тайге было для зэков лучшей участью, чем остаться на стройке. Вчера на собрании Ярцев предложил передать дневной заработок в пользу коммунистического Вьетнама. Смотрели волками, согласились, стиснув зубы.

Ярцеву не нужны были проблемы. Ему был нужен орден Красного Трудового Знамени и сданный в срок проект.

– Наврали синоптики, – сказал Фоменко, выруливая на размокающую, плывущую дорогу.

Куланах хотел и не хотел знать. Он крался в тени к бывшей избе воеводы. Внушали страх острожные башни, торчащие между пряслами стен. Надвратные, «на свесе», часовни «украшали» распятые, раздувшиеся от газов тела. Толмач, чудом сбежавший из острога, рассказал перед смертью, что нюччи начали с собак и закончили детьми. Закончили ли? Они выкапывали своих покойников из неглубоких могил у церкви. Благодаря холоду на костях сохранялось мерзлое мясо: еда.

Казалось, из подворотен, из решетчатых, завешенных бязью, налимьей кожей или цветной бумагой окошек за лазутчиком следят.

«Каково это – потерять разум и служить погребенной?»

«А ты попробуй, – шепнула заполненная мошкарой тьма. – Тебе понравится, ты обретешь смысл жизни, ты вкусно поешь…»

Куланах шлепнул себя по уху и потерял бдительность. Человек выскочил из-за жердяной городьбы и ударил саблей. Лезвие просвистело в воздухе – не уклонись Куланах, оно рассекло бы ему горло. Следующий выпад Куланах отразил клинком. Он посмотрел в лицо противника – это был острожный дьяк в грязном рубище, – и ледок сковал сердце. Когда-то на севере Куланах забрел в покинутый улус и повстречал двух братьев, мальчиков тринадцати лет, которые, голодая, съели родителей, а из сестричек заготовили впрок солонину. У тех озверевших каннибалов не было таких жутких глаз, как у дьяка. Лишенные всего человеческого, темные, не глаза, а пара углесидных куч.

Дьяк был еще силен, но покровительница покинула его. Изловчившись, Куланах всадил кылыс под ребра безумцу. Толкнул. Дьяк свалился в грязь. Кровь на лезвии была черной. И скверна того же цвета выскользнула из губ одержимого, задергалась и сдохла на бороде.

«Вот как ты выглядишь!»

Куланах продолжил путь. Теперь он был уверен: план сборщика прогорел. Если кто и таится по углам острога – несколько недобитых сосудов со скверной. Разгоняя гнус, он поднялся по ступеням и вошел в избу воеводы. Кремень чиркнул о кресало, воспламеняя трут. Масляный светильник озарил убранство избы, с трудом различимое за завесой комаров и жужжащих мух. Овчинные шубы, песец, шелка на нарах, чугунная посуда на очаге, берестяные короба… и трупы, трупы.

Сборщик сидел у печи, разорванный от плеча до поясницы демонами, которых сам же и призвал. Покрытые насекомыми кишки лежали в его ладонях, как последний дар погребенной. Сборщик что-то держал в зубах.

Куланах быстро посветил на второе тело. Мельком увидел лицо – женщина, довольно молодая. Скверна прилипла к ее подбородку.

«Они погибли недавно, – подумал Куланах. – Может быть, утром».

Мысль о том, что еще сегодня в избе рыскали демоны, заставила поспешить. Куланах нагнулся и с трудом вытащил изо рта сборщика продолговатый предмет. Это была костяная свистулька. Все, как рассказывал умирающий толмач. Манок для демонов.

Куланах сжал свистульку в кулаке и собирался покинуть жуткое место, но что-то шевельнулось в темноте. Куланах выпростал руку, и светильник озарил покойницу.

Она была обнажена по пояс. Что-то копошилось у нее на животе. Куланах взмахнул клинком, но не нанес удара. Кылыс пополз вниз, в ножны.

На женском животе устроился голый младенец. Обхватил губами посиневший сосок и пытался пить молоко из мертвой матери. Куланах опомнился, схватил с нар шаль и укутал в нее малыша. Ребенок посмотрел на Куланаха внимательно и улыбнулся.

– Все кончено, – сказал Куланах.

С младенцем на руках он вышел из избы и поднял глаза к небу. Звезды, некогда так напугавшие старого шамана, словно скорбели по утраченной возможности. Демоны сгинули, погребенная осталась в своей могиле.

«Все кончено, – подумал Куланах. – На этот раз».

Он знал: пройдет сто, двести, триста лет, и кто-то снова услышит шепот в тайге, снова откликнется на зов.

Глава 1

1959

Дождь разразился без предупреждений. Только что небо было чистым, с закатными кровоподтеками над угорьем, и вот он уже месит грязь, колотит в прохудившиеся крыши, срывает план. Словно не тучами принесенный, а сумерками, стремительно сгущающимися. Тайга породила тьму, тьма родила ливень, ливень ощенился тенями, которые скользили по забытой богом деревне, скулили и подвывали. И поди уговори себя, что это ветер воет, что это калитка скрипит, а не старые кости истинных хозяев Якутии.

Ярцев не слыл человеком мягкосердечным, но и он поежился, подумав, каково сейчас зэкам, работающим в третью смену, и каково конвою.

За окнами окончательно стемнело, теплостанция запитала фонари. Мертвенным желтым светом, точно болотными блудичками, озарилась единственная улица поселка. Коренных жителей выселили в прошлом году, пристроили бараки, склады, гаражи, казарму, в домах расквартировали вольнонаемных, а две самые большие избы заняли капитан Енин да Сан Саныч Ярцев, начальник конторы гидромеханизации.

В избе было натоплено, светло, но мысли Ярцева витали за пределами тепла и света. Специалист с довоенным опытом, коммунист, он возводил мариупольский «Азатотсталь», вколачивал плотины в глотки бурливым рекам, ему подчинялись Волга и Дон. Не лично ему, конечно, но партии и неусыпному хору пролетариата. Так ведь и он был громким голосом в хоре! В сорок первом под Смоленском руководил отделом 7-й Саперной армии, возглавил Проекторное бюро, обеспечивающее энергией оборонительные заводы Урала. А нынче страна поставила задачу позаковыристее. Саму тьму изгнать с окраин Союза, оседлать и обуздать реку со старым именем Лена, после Революции называемую Ахерон.

Ярцев спросил бы, кто надоумил строить электростанцию в Яме, но этот человек – или не человек уже – грозно смотрел с висящего над столом портрета, пресекая праздную болтовню и риторические вопросы. Товарищ Сталин, выступая на XXI съезде КПСС, высказался о необходимости электрифицировать зараженные звездным раком земли. Генералиссимус умер в пятьдесят третьем, но, когда Хрущев погиб в кукурузном поле, вернулся, чтобы обнять осиротевшую Родину и наблюдать за ней рубиновыми глазами кремлевских звезд. А значит – прочь малодушие и сомнения. Ахеронской ГЭС быть, и быть ей в рекордные сроки, к сорокапятилетнему юбилею Октября! Вон за весну намыли пять миллионов кубометров грунта, хорошо идет.

И все же, и все же…

Когда гас свет, когда забывалось, что Отец Народов видит в темноте, и мозг заполняли образы других тварей с ночным зрением, броня бывалого марксиста давала пробоину, и выползень сомнения грыз Ярцева. Крошечный, но настырный червь.

Несомненно, тут, где река прорезает скалы Саудского хребта, сужаясь в «ахеронскую трубку», удобно строить плотину. Но есть ли в Яме потребители такого количества энергии? Якутск вымер в двадцать втором – на город наложили проклятие, и он не достался ни красным, ни белым. Лишь в годы войны митрополит легализированной Сталиным Русской Церкви Азатота кровавыми дарами нейтрализовал заговор, чтобы использовать Якутск как перевалочную базу для доставляемых по ленд-лизу истребителей и бомбардировщиков, – в каждом втором самолете сидело то, что якуты называли абасами, американцы – гремлинами. И сегодня Якутск скорее напоминал большую деревню, а деревни поменьше кишели вырожденцами, пьянью и трупоедами. Кто станет селиться в Яме? Выкормыши разбуженных Революцией богов и безумные старухи вроде той, что иногда наведывалась к строителям: пятнистое чучело из дебрей, повитуха сов и упырей.

Нет практической нужды в станции, в том, чтоб технику, самосвалы вести по льду из Якутска. Не будет безносая старуха смотреть телевизор, не расстанется с керосинкой. Так зачем станция? Передавать энергию на тысячи километров? Или она, как говорит секретарь партийной организации треста, «слово Сталина против слова тьмы, окопавшейся на границе»? Но сможет ли лампочка противостоять злу?

Отвлекая от раздумий, тянувших на статью, сквозь гул ветра и шелест ливня донесся машинный рокот. Ярцев привстал из-за стола. У его временного пристанища запарковался чумазый грузовичок, и инженер Фоменко выскочил под дождь, придерживая шоферскую кепку.

– Стешка! – позвал Ярцев.

Назойливо тикали напольные часы. Стешка, единственная не выселенная жительница деревни, куда-то запропастилась. Оставить эту дородную бабу распорядился Ярцев, прежде экзаменовав ее на предмет кулинарного мастерства. Стешка зажарила умопомрачительного зайца в сметане и по праву стала чем-то вроде служанки на два дома – Ярцевского и Енинского.

В дверь постучали. Вернее, заколотили.

– Стешка, гости!

Никакой реакции. Ярцев нехотя похромал в сени. Раненное осколочным бедро – привет из-под Смоленска – давало о себе знать.

Начальник конторы отворил дверь, впуская в дом – и будто бы в собственный скелет – таежную сырость. Капли, крупные, как пуговицы, разбивались о крыльцо.

– Что стряслось? – зыркнул Ярцев на подчиненного.

– Сан Саныч, какой-то швах на карте намыва.

– Ну чего там?

– Бригадир прибежал, сказал, чтоб мы сами посмотрели.

– А кто у нас бригадир?

– Золотарев.

– Уголовник? Он, что ли, без надзора к тебе прибег?

– Пользуется доверием…

– Непорядок. – Ярцев пожевал губу, снял с гвоздя плащ. Молния расколола черное небо, как фотовспышкой вынула из темноты избу капитана Енина и снова поместила ее в темноту. Громыхнул гром. Енин был старшим офицером в ИТР[1 - Исправительно-трудовой лагерь.], и Ярцев задумался, не дернуть ли его с собой. Но в соседской избе был потушен свет, да и недолюбливал Ярцев капитана, притащившего в Сибирь ящик с книгами дореволюционных стихоплетов. Среди них затесался даже ранний сборник Блока, самопровозглашенного Желтого Короля. Ночью, рядом с шумливым лесом, Ярцеву не хотелось думать о последователях Блока и о том, что творится на заболоченных улицах Ленинграда.

– Поехали. – Ярцев и Фоменко просеменили под маслянистым дождем, забрались в кабину допотопного АМО. Проблемы… они сыпались на контору одна за другой. Приходилось перекладывать пульпопроводы: замерзала вода. По марту – аномальная жара и паводок, плывуны затянули котлован. В апреле из грязи извлекли такелажника, исчезнувшего накануне. Такелажник утоп, или кто-то ему подсобил… Случались и побеги, словно накормить собой зверье в тайге было для зэков лучшей участью, чем остаться на стройке. Вчера на собрании Ярцев предложил передать дневной заработок в пользу коммунистического Вьетнама. Смотрели волками, согласились, стиснув зубы.

Ярцеву не нужны были проблемы. Ему был нужен орден Красного Трудового Знамени и сданный в срок проект.

– Наврали синоптики, – сказал Фоменко, выруливая на размокающую, плывущую дорогу.