Машина знаний. Как неразумные идеи создали современную науку

Рисунок 1.4. Чтобы понять разные парадигмы, требуется несколько разумов. Портрет Томаса Куна, созданный Биллом Пирсом для журнала Life

Вместо логической оценки Кун предлагает прыжок веры: стремительный рывок сквозь пустоту от традиционного взгляда на вещи к революционному образу мышления, совершаемый в надежде на то, что жизнь в свете новой научной парадигмы каким-то образом станет лучше.

Можете ли вы себе представить, чтобы Поппер, слепо бросившись во тьму неизведанных теорий, сказал «как в государственных революциях, так и в выборе парадигмы – нет стандарта выше, чем согласие соответствующего сообщества». Ученик Поппера Имре Лакатос, еще один беженец из тоталитарной Европы, обвинил Куна в том, что он превращает науку в предмет «психологии масс».

Критикам Куна не нравилась мысль о том, что основные изменения в научном мышлении представляли собой скорее редкие вспышки озарения, нежели плод кропотливой работы. Но в равной степени они были озадачены верой Куна в то, что, развиваясь описанным им образом, наука вообще смогла прийти к нынешним вершинам сложности и изощренности. Если невозможно объективно сравнивать достоинства птолемеевской геоцентрической и коперниковской гелиоцентрической моделей, то как же нам удалось выяснить истинное строение Солнечной системы? Как мы сумели удостовериться, что Земля действительно вращается вокруг Солнца, а не наоборот?

Некоторые из наиболее радикальных последователей Куна выдвигали смелое предположение, что мы считаем нашу парадигму большим шагом вперед по сравнению с более ранними идеями по той же причине, по которой верим, что наша религия истинна или что наш ребенок прекраснее всех на свете, – не потому, что это подтверждают эмпирические данные, а потому, что мы вскормлены в рамках этой парадигмы. Сам Кун, по крайней мере в своих поздних работах, отвергал подобную точку зрения и выступал за реальный прогресс в науке. Он считал, что парадигма Коперника объективно лучше, чем парадигма Птолемея, потому что она обладает превосходной «способностью решать головоломки». Один из видов головоломок – это проблема прогностического потенциала: обе теории, и Коперника, и Птолемея, стремятся, например, предсказать траектории планет. Таким образом, часть теории Куна заключается в том, что более поздние парадигмы, как правило, обладают большей прогностической силой. Именно увеличение прогностической силы, а не ограниченность нашего сознания, объясняет возникающее у нас ощущение того, что научное знание все глубже проникает в суть вещей, а также нашу способность, вооружившись этим знанием, совершать все более впечатляющие подвиги – путешествовать между континентами, облететь земной шар, ступить на поверхность луны.

Позднее Кун сделал предположение, что ученые, совершая прыжок от старой парадигмы к новой, делают выбор в пользу большей прогностической силы, хотя и не могут на старте в полной мере оценить лежащий в основе новой парадигмы потенциал. Это добавляет в научные исследования толику рациональности: последователи Куна, пусть и подсознательно, все же ориентируются на выгоду, которую может нести новая парадигма.

Куновский ученый – за пределами своего бунта – ведет себя как персонаж заурядный, скучный и почтительный. Но наука как таковая, по мнению Куна, тем не менее превосходит другие системы убеждений в своей способности производить новое знание. Это далеко не единственная система, способная порождать новые оригинальные идеи – например, философия равна ей в этом отношении. Однако лишь наука может тщательно проверять гипотезы и на их основании приходить к логическим – или даже нелогичным – выводам, и в этом она не знает равных. Центральное место в необычайной строгости науки занимает именно ограниченность отдельных ученых, их неспособность взаимодействовать с миром за пределами господствующей парадигмы. Таким образом именно в интеллектуальной слепоте Кун усматривает ответ на мой философский вопрос, и именно ограниченностью ученых объясняет величие научной революции, сделавшей научное исследование более плодотворным, чем существовавшая до него натурфилософия.

Успехи науки объясняются ограниченностью человеческого разума – вот в чем состоит самый поразительный тезис в знаменитой книге Куна. Несложно понять, как характерная манера поведения попперовского ученого – сочетание безграничного воображения и неумолимой тяги к опровержению всего сущего – поддерживает необычайную продуктивность машины знаний. Но что же ученые Куна? Как может способствовать совершению новых открытий неспособность к осмыслению или даже просто пониманию новых идей?

Наука скучна. Наука разочаровывает – по крайней мере, в 99 % случаев. Читатели научно-популярной литературы видят всего 1 %: интригующие феномены, провокационные теории, драматические экспериментальные опровержения или подтверждения. Однако за этими достижениями – как знает каждый ученый – стоят долгие часы, дни, месяцы утомительных трудов в лаборатории. И сложнее всего на самом деле убедить блестящие умы отказаться от удовольствий, которые они находят в постоянных дебатах, теоретизированиях и спорах, и вместо этого повернуться к реальности, почти полностью состоящей из экспериментальных данных.

Многие важные научные исследования требовали от практиков совершенно нечеловеческой целеустремленности. На протяжении 1960-х годов эндокринологи-конкуренты Роже Гиймен и Эндрю Шелли соревновались за первенство в открытии структуры тиролиберина (ТРГ), одного из гормонов гипоталамуса, служащего для запуска цепочки сигналов, контролирующих множество процессов в организме, начиная с повседневного метаболизма и заканчивая ранним развитием мозга. Функционал ТРГ еще не изучен до конца, но о его важности говорит, например, заказ армии США, сделанный в 2012 году, на исследование по изучению возможного использования ТРГ в назальном спрее для подавления суицидальных побуждений.

Гиймен и Шелли финишировали вничью, в 1977 году разделив Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие молекулярного состава ТРГ. Но это была не столько гонка, сколько титанический кропотливый труд. Чтобы получить всего 1 миллиграмм ТРГ для анализа, следовало измельчить и обработать несколько тонн мозговой ткани свиней и овец. Несколько соперников бросили свои попытки, не в силах справиться с «огромным объемом тяжелых, монотонных и к тому же достаточно недешевых исследований». Позже Шелли писал:

«Никому прежде не приходилось обрабатывать миллионы гипоталамусов… Главное не деньги, а желание и готовность работать по 60 часов в неделю в течение года, чтобы получить миллион фрагментов».

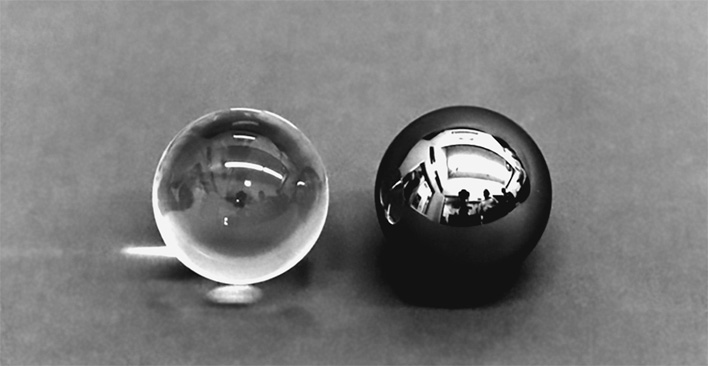

Рисунок 1.5. Роторы гироскопов, созданных для эксперимента Gravity Probe B – «самые круглые объекты за всю историю человечества». Их диаметр – 3,8 см

Тем не менее исследование ТРГ было завершено за очень короткий срок, если сравнить его с экспериментом Gravity Probe B, проводимым Стэнфордским университетом, в рамках которого предполагалось запустить спутник на орбиту вокруг Земли, чтобы измерить «геодезические» и «перетаскивающие» эффекты, описанные Эйнштейном в общей теории относительности. Проект был начат в 1964 году, а окончательный отчет НАСА удалось предоставить только в 2008-м – после череды неудач и технических затруднений, а также разработки идеальной сферической формы компонентов для гироскопов (рис. 1.5). Директор проекта Фрэнсис Эверитт курировал его на протяжении четырех с лишним десятилетий, и только в свои 74 года он смог наконец написать этот отчет.

Рисунок 1.6. Галапагосский остров Дафна Майор мал и крайне негостеприимен. Его ширина меньше километра

Была и другая эпопея продолжительностью в 40 лет. Биологи-эволюционисты Питер и Розмари Грант с 1973 года проводили лето на крошечном галапагосском острове Дафна Майор, наблюдая, отлавливая, подсчитывая и замеряя вьюрков, чтобы продемонстрировать «эволюцию в действии»: как тела и размеры клювов из поколения в поколение адаптируются к засухе, наводнениям и другим факторам окружающей среды (рис. 1.6). В 1981 году они приступили к наблюдениям за вьюрком, который был крупнее, чем любая известная разновидность, а также издавал другой набор трелей. Тридцать один год спустя, проследив за потомством этого вьюрка на протяжении шести поколений, они получили достаточно данных, чтобы сделать вывод, что они пронаблюдали возникновение и установление нового вида.

Длительные исследования в области экономики или медицины могут также включать десятилетия сбора данных: в ходе Данидинского эксперимента – междисциплинарного исследования здоровья с начала 1970-х годов – проводились наблюдения за тысячей новозеландцев, и это исследование все еще не завершено: оно будет продолжаться до 2020-х годов.

Такие невероятные усилия, возможно, заслуживали бы всяческого восхищения, если бы данные, полученные в результате экспериментов, гарантированно приводили к крупным прорывам. Но, как заметил Кун, уместность экспериментального исследования часто зависит от обоснованности парадигмы: если в самом методе содержится ошибка, результаты исследования будут иметь достаточно малое значение.

Чтобы получить необходимые данные, ученым, работающим над проектом Gravity Probe B, нужно было отследить изменения вращения гироскопов порядка одной стотысячной градуса в год, то есть обнаружить, что для полного поворота ротора нужно 36 миллионов лет. Столь ничтожное смещение могло иметь научное значение только при наличии множества конкретных гипотез, которые это смещение должны были подтвердить или опровергнуть. Но если хотя бы в одну из гипотез закралась ошибка, сотни трудоемких и дорогостоящих измерений оказались бы бесполезны.

К тому времени, когда Данидинский эксперимент в Новой Зеландии завершится, о здоровье человека уже будет известно гораздо больше из других источников. Таким образом, любой проект существует под угрозой вероятности того, что информация о какой-то ранее неизвестной решающей переменной была случайно проигнорирована или что какая-то переменная, которую полагали решающей, на самом деле не значима – как это произошло с первым длительным исследованием Льюиса Термена. Это было генетическое исследование гениальности, в рамках которого выдвинута гипотеза о существовании тесной связи между IQ и гениальностью – гипотеза, спустя несколько десятилетий признанная совершенно несостоятельной. Таким образом тщательное изучение вьюрков, проведенное Грантами, вполне могло закончиться тем, что не обнаружено было бы даже интересных закономерностей изменения популяции, не говоря уже о возникновении нового вида; их каторжный труд и лишения оказались бы в этом случае совершенно бесполезны.

То же самое верно и для научных исследований, проводящихся в гораздо более скромных масштабах. В рамках среднестатистического физического эксперимента могут потребоваться годы только на то, чтобы заставить устройство работать должным образом; в когнитивной психологии, медицине или биологии может уйти примерно столько же на проведение пилотных исследований и отработку экспериментальных методов в поисках чего-то, что позволит получить заметный результат.

Геохимик и биолог Хоуп Джарен провела лето в Колорадо, наблюдая за цветением каркасов. Исследование, проведенное ею в рамках защиты докторской диссертации в Калифорнийском университете в Беркли, состояло в том, чтобы определить влияние температуры и химического состава воды на плоды. Но деревья в том году не зацвели, и плодов попросту не было. Лето Джарен было потрачено впустую. Хоуп спросила у флегматичного местного жителя, почему деревья не цветут. Он ответил: «Иногда так бывает». Ей оставалось только сесть в машину и поехать обратно в Калифорнию.

Но даже когда техника не дает сбоев, а статистические данные удается получить в достаточном количестве, результаты, как правило, касаются какого-то непонятного частного вопроса – строения семенной коробочки растения; времени, необходимого для реакции на надуманный визуальный стимул; образца яркого и темного, созданного пересекающимися лучами света, ценность которого полностью зависит от значения, приобретаемого им в более обширной теоретической структуре. Но что, если предположения, положенные в основу теории, были ошибочными? Некоторые тратят годы работы, годы жизни на подготовку эксперимента, который в первые же секунды разрушает своими результатами всю тщательно продуманную теорию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2020.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: