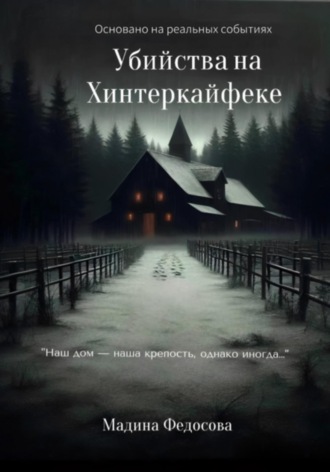

Убийства на Хинтеркайфеке

Мадина Федосова

Убийства на Хинтеркайфеке

Этот роман представляет собой вымышленную интерпретацию нераскрытых убийств, произошедших в Хинтеркайфеке, Германия, в 1922 году.

Хотя сюжет основан на исторических фактах и известных деталях дела, некоторые персонажи, отношения, события и места были придуманы или изменены для усиления повествования и создания захватывающего триллера.

Автор изучил доступные исторические материалы и документы по делу Хинтеркайфека, но в художественных целях допустил отклонения от фактической хронологии и интерпретации событий. Его следует рассматривать как творческую интерпретацию, а не как достоверное описание трагедии.

Автор стремился с уважением отнестись к памяти жертв и приносит свои искренние соболезнования всем, кто пострадал от этих трагических событий.

Целью романа не является установление истины в деле Хинтеркайфека, а создание художественного произведения, вдохновлённого реальными событиями, и автор надеется, что данный роман не причинит дополнительной боли или страданий.

Аннотация

1922 год. Хинтеркайфек. Бавария. Небольшая ферма становится местом трагедии, которая потрясла Германию и вошла в историю как одно из самых жестоких и загадочных преступлений XX века. Шесть человек зверски убиты. Полиция в замешательстве. Мотивы остаются неясными. Эта книга – художественное исследование событий в Хинтеркайфеке, попытка понять, что произошло на самом деле и почему это преступление до сих пор не раскрыто.

Автор, опираясь на реальные факты и свидетельства, воссоздаёт мрачную атмосферу баварской глубинки и представляет читателю свою версию событий. «Наш дом – наша крепость», – гласит народная мудрость, но в Хинтеркайфеке она обернулась кровавой иронией.

Введение

«Особенность нераскрытых преступлений в том, что они никогда не бывают по-настоящему раскрыты. Они просто не были раскрыты пока что».По крайней мере, так я говорю себе. Возможно, это удобное оправдание для тех часов, которые я провела, изучая зернистые фотографии и пожелтевшие документы, бесчисленные статьи и книги, которые я прочла, и бессонных ночей, которые я провела, распутывая нити тайны Хинтеркайфека.. Я не детектив, не историк и даже не немка. Я просто писательница, которую притягивают тёмные стороны человеческого опыта.

Но что-то в этой истории – жестокие убийства на той уединённой баварской ферме, десятилетия без ответа на вопросы, абсолютная, сбивающая с толку загадка – запало мне в душу. Впервые я наткнулась на это дело в старой антологии реальных преступлений, и детали не давали мне покоя. Убитая семья, отсутствие явного мотива, необъяснимые следы на снегу… всё это казалось незавершённым.

Но одно я знаю наверняка: история Хинтеркайфека заслуживает того, чтобы о ней рассказали, и я здесь для того, чтобы рассказать её, нарушить молчание и представить все известные факты, стремясь, насколько это возможно, к объективности и уважению к памяти погибших Чтобы проанализировать доказательства, изучить мотивы, исследовать пугающее наследие преступления, которое не даёт покоя на протяжении многих лет. Чтобы разобраться с тревожными вопросами, которые продолжают мучить умы тех, кто осмелился погрузиться в эту историю. Обретут ли эти заблудшие души покой – это уже другая история.

Часть первая

П

редчувствие

Глава 1

Глазницы войны

1919-1922 годы

1922 год. Германия задыхалась в зловонном послевоенном мареве, отравленном едким пеплом разрушенных городов и костлявыми тенями голода.

Некогда гордая и могущественная империя, чьи знамёна развевались над всей Европой, теперь лежала в руинах, словно поверженный колосс, поражённый в самое сердце.

Берлин, ещё недавно сверкавший огнями и наполненный жизнью, превратился в лабиринт из обломков, где среди развалин бродили толпы измученных и голодных людей.

В воздухе висел густой смог, смешанный с запахом гари и гниения. Здания, словно изуродованные лица, зияли пустыми глазницами окон, напоминая о былой красоте, безжалостно уничтоженной войной.

Версальский договор, словно раскалённое клеймо позора, выжег на истерзанном теле Германии глубокие незаживающие шрамы, унизительно ограничивая армию, отбирая у неё плодородные земли и обязывая выплачивать непосильные репарации.

А гиперинфляция, подобно всепоглощающему пожару, стремительно обесценивала всё, пожирая сбережения, мечты и надежды, оставляя взамен лишь разъедающее душу отчаяние.

В некогда процветающих городах, где ещё недавно звенел смех и кипела жизнь, теперь царили хаос и всепоглощающая нищета. Улицы заполнили толпы безработных, вчерашних солдат.

Искалеченные войной не только физически, но и морально, они брели по мостовым, волоча за собой изувеченные тела и израненные души. В их пустых глазах читались невыносимая боль, отчаяние и потеря веры в будущее.

Медали, полученные за храбрость на полях сражений, теперь лишь бесполезно бренчали на истерзанных мундирах, напоминая о предательстве и забвении.

Они бесцельно бродили по городу в отчаянных поисках хоть какой-нибудь работы, любого занятия, которое позволило бы им прокормить свои семьи, или хотя бы куска чёрствого хлеба, чтобы утолить мучительный голод, терзающий их изнутри.

Многие из них, не выдержав тягот жизни, заканчивали свои дни под мостами и в заброшенных домах, умирая в одиночестве и нищете, забытые всеми, кроме таких же несчастных, как они сами.

У газетных киосков, немногих уцелевших после бомбёжек и экономического кризиса, собирались плотные толпы людей, жадно вглядывающихся в пожелтевшие от времени страницы.

Они, словно утопающие, цеплялись за обрывки новостей в поисках хоть какой-то надежды, хоть какого-то объяснения происходящему кошмару.

В их глазах читались страх, усталость и отчаяние, а лица были испещрены глубокими морщинами, словно карта пережитых бед.

Каждый заголовок, напечатанный тусклым шрифтом, врезался в сознание, как раскалённое клеймо, отпечатывая в памяти очередную порцию ужаса и безысходности.

Они, словно губка, впитывали каждую строчку, каждое слово, пытаясь понять, что ждёт их завтра, как выжить в этом безумном мире, где деньги превратились в бумажки, а жизнь обесценилась до предела.

Berliner Tageblatt Утреннее издание, 18 октября 1922 года.

Марка продолжает падение! Хлебные бунты в Хартманнской области!

Берлин, 18 октября. (Соб. корр.) – Тревожные новости поступают со всех концов страны. Несмотря на усилия правительства, курс марки продолжает стремительно падать, достигнув сегодня новых рекордных минимумов. Эксперты предсказывают дальнейшее обесценивание валюты, что неизбежно приведёт к росту цен и ухудшению уровня жизни населения.

В Хартманнской области вспыхнули хлебные бунты, вызванные нехваткой продовольствия и непомерно высокими ценами на основные продукты питания. Сообщается о столкновениях между демонстрантами и полицией. Власти призывают к спокойствию, но ситуация остаётся крайне напряжённой.

Министр финансов заявил сегодня о новых мерах по стабилизации экономики, однако детали плана пока не разглашаются. Оппозиция критикует правительство за бездействие и требует немедленной отставки кабинета министров.

В Берлине также наблюдается рост социальной напряжённости. Участились случаи грабежей и мародёрства. Полиция усилила патрулирование улиц, но не может полностью контролировать ситуацию.

Ситуация в стране остаётся крайне сложной и требует немедленных и решительных действий. «Berliner Tageblatt» призывает все политические силы объединить усилия для преодоления кризиса.

Rheinische Zeitung Вечернее издание, 19 октября 1922 года

ГОЛОД В РУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ЛЮДИ УМИРАЮТ НА УЛИЦАХ!

Эссен, 19 октября. (Соб. корр.) – Ситуация в Рурской области достигла катастрофического уровня. Голод свирепствует, унося жизни десятков, если не сотен, людей. Смертность резко возросла, особенно среди детей и стариков.

Из городов и деревень Рурской области поступают ужасающие сообщения. Люди умирают на улицах, в своих домах, в очередях за скудным пайком. Трупы остаются лежать на месте смерти в течение нескольких часов, так как у властей не хватает сил и средств для их своевременной уборки.

«Мы столкнулись с настоящим геноцидом», – заявил в частном порядке врач из Эссена, пожелавший остаться анонимным из-за страха перед репрессиями. – «Люди умирают от истощения, от болезней, вызванных недоеданием. Детям нечего есть. Матери не могут кормить своих грудных детей. Это ад на земле».

Местные власти обращаются за помощью к правительству, но их мольбы остаются без ответа. Правительство, по-видимому, занято более важными делами, чем спасение жизней собственных граждан. Запасы продовольствия истощены. Цены на хлеб и другие продукты питания достигли заоблачных высот. Контрабанда процветает.

Тем временем французские оккупационные войска продолжают усиливать контроль над регионом, что ещё больше усугубляет ситуацию. Захватчики препятствуют доставке продовольствия и угля, обрекая население на страдания и смерть.

«Хартманнише Цайтунг» призывает всех сознательных граждан к немедленным действиям. Необходимо организовать сбор средств и продовольствия для голодающих. Необходимо оказать давление на правительство и оккупационные власти, чтобы они приняли меры по спасению людей. Время на исходе. Каждая минута промедления стоит человеческой жизни.

«Я видел, как женщина упала на землю прямо на рыночной площади, – рассказывает Ханс Хартманн, житель Бохума. – Она держала в руках пустую корзину, из которой выпало несколько гнилых яблок. Люди просто прошли мимо. Никто не остановился, чтобы помочь. Все слишком заняты собой».

«Мой ребёнок умер вчера», – со слезами на глазах говорит фрау Шмидт из Дортмунда. – «Он не ел уже несколько дней. У него не было сил даже кричать. Он просто лежал и смотрел в потолок. Я не знаю, как мне жить дальше».

Местные власти обращаются за помощью к правительству, но их мольбы остаются без ответа.Запасы продовольствия истощены. Цены на хлеб и другие продукты питания достигли заоблачных высот. Контрабанда процветает.

Спекулянты, жаждавшие наживы, цинично продавали товары первой необходимости – уголь для обогрева, лекарства для больных детей, кусок масла для истощённых матерей – по астрономическим ценам, недоступным простым людям.

Преступность, как ядовитый сорняк на заброшенном поле, разрасталась с пугающей скоростью, отравляя и без того невыносимую жизнь; карманные кражи, грабежи, убийства стали обыденностью, а коррумпированная и деморализованная полиция была совершенно бессильна остановить этот безудержный разгул беззакония, лишь беспомощно наблюдая за тем, как страна погружается в пучину хаоса.

Однажды вечером, когда над Берлином сгустились сумерки, старый часовщик по имени Герр Клаус возвращался домой после долгого рабочего дня.

В руках он нёс небольшой мешочек с дневной выручкой – несколькими марками, которых едва хватало на кусок хлеба и немного картофеля для его семьи. Он шёл быстрым шагом, стараясь не привлекать к себе внимания, но его выдавали стоптанные ботинки и залатанное пальто.

Внезапно из тёмного переулка выскочили двое молодых людей. Их лица были скрыты грязными тряпками, а в руках они держали заточки, сделанные из осколков стекла.

– Стой! – грубо крикнул один из них, преградив дорогу герру Клаусу. – Деньги или жизнь!

Старый часовщик, дрожа всем телом, попытался убежать, но второй грабитель схватил его за руку и повалил на землю.

– Не сопротивляйся, старик! – прошипел первый грабитель, приставляя заточку к горлу Герра Клауса. – Отдавай всё, что у тебя есть!

– Пожалуйста… – прохрипел Герр Клаус, задыхаясь от страха. – У меня почти ничего нет… Только на еду…

– Не лги! – рявкнул грабитель, тряся старика за плечи. – Мы знаем, что у тебя есть деньги!

Герр Клаус, понимая, что сопротивление бесполезно, дрожащими руками отдал мешочек с деньгами. Грабители вырвали его из его рук и быстро скрылись в темноте переулка.

Старый часовщик остался лежать на земле, плача от обиды и бессилия. Он знал, что теперь его семья останется голодной. Но он был жив, и это было главное.

Поднявшись на ноги, он медленно побрёл домой, проклиная войну, нищету и тех, кто отнял у него последние надежды.

В шумном вокзале, где обычно царили хаос и суета, сейчас ощущалась какая-то особенно тягостная атмосфера.

Запах угля, машинного масла и человеческого пота смешивался с резким запахом дезинфекции, напоминая о недавних эпидемиях.

Огромный зал, когда-то сверкавший чистотой и огнями, теперь был тускло освещён и покрыт слоем пыли и грязи.

На потрёпанных скамьях сидели измученные люди с потухшими взглядами, ожидающие своих поездов, словно спасения.

В углу зала плакала женщина, прижимая к себе голодного ребёнка.

Двое мужчин, закутанных в старые потрёпанные пальто, стояли в стороне и тихо переговаривались в ожидании поезда. Их лица скрывали тени, а голоса звучали приглушённо, словно они боялись, что их подслушают.

Вокруг них клубился пар от дымящихся локомотивов, создавая ощущение нереальности происходящего.

– Слышал новости из Мюнхена? – спросил один, поправляя помятую шляпу и нервно оглядывая толпу, словно опасаясь, что его услышат. – Говорят, там снова беспорядки. Стрельба, баррикады…

– Да, – ответил другой, нервно потирая руки и барабаня пальцами по потрёпанному портфелю. – Всё это не к добру. Говорят, коммунисты. Дай им волю, и они всю страну в огонь превратят. Скоро и до нас доберутся.

Он на мгновение замолчал, затем понизил голос: – Главное – держаться подальше от политики, – посоветовал первый, и его губы искривились в подобии улыбки, которая не коснулась глаз. – И от… Ведьминого леса. Говорят, там нечисто. Местные шепчутся о странных огнях в ночи и пугающих криках. Лучше туда не соваться.

Второй мужчина кивнул, его лицо стало ещё бледнее, чем обычно. В его взгляде промелькнул страх, смешанный с чем-то ещё – возможно, любопытством, а может, предчувствием. Он бросил взгляд в сторону выхода, словно хотел как можно скорее покинуть этот вокзал, пропитанный запахом страха и неопределённости.

Трупы валялись на улицах, и некому было позаботиться об их поГробении. В воздухе стоял запах смерти и разложения.

Глава 2

Тихий Гробен

Гробен… Само название, казалось, вбирало в себя всю суть этого места, звучало глухо и приземленно, словно шёпот самой земли, пропитанный запахом влажного мха и прелой листвы.

В 1922 году, когда мир вокруг сотрясали войны, революции и экономические кризисы, Гробен оставался небольшим, тихим посёлком, затерянным в сердце баварской глубинки, вдали от больших городов и шумных магистралей.

Словно отрезанный от внешнего мира, он утопал в зелени холмов и лесов, словно дитя, укрытое в материнских объятиях.

Жизнь здесь текла медленно и размеренно, подчиняясь не суете времени, а естественному ритму природы и вековым традициям, передаваемым из поколения в поколение.

Время, казалось, текло здесь иначе, неспешно, как горная река, прорезающая себе путь сквозь камни, оставляя за собой шлейф покоя и умиротворения.

В Гробене, даже под лучами яркого солнца, всегда чувствовалась тень, тень давно ушедших эпох, тень великих перемен, которые, казалось, никогда не доберутся до этих укромных мест.

Представьте себе: узкие, извилистые улочки, словно вычерченные чьей-то небрежной рукой, вымощенные булыжником, скользким от росы и времени. Камни помнили поступь многих поколений жителей Гробена, и каждый булыжник хранил свою историю, свою тайну.

Вдоль этих улочек тянулись скромные, но крепкие и ухоженные дома, построенные из дерева и камня, с черепичными крышами, потемневшими от дождей и солнца. Каждый дом был уникален, со своим характером и своей историей, но все они были объединены одним – любовью и заботой своих хозяев.

На окнах и деревянных балконах, словно яркие драгоценности, красовались ящики и горшки с цветами. Герань, петунии, настурции – простые, но такие милые сердцу цветы, словно соревновались друг с другом в яркости и красоте. Каждое утро жители Гробена любовно ухаживали за своими цветами, поливая их, подстригая сухие листья, и радуясь каждому новому бутону.

По утрам над деревней поднимался густой, молочный туман, словно призрак, окутывая дома и поля, делая Гробен похожим на сказочный, нереальный мир. Сквозь туман едва пробивались силуэты домов и деревьев, создавая ощущение таинственности и загадочности. Казалось, что время остановилось, и Гробен замер в ожидании чего-то необычного.

Но вот, наконец, появлялись первые лучи солнца, пронзая туман своими золотыми стрелами. Туман медленно рассеивался, обнажая Гробен во всей своей красе. Дома, поля, деревья – все преображалось под лучами солнца, приобретая яркие краски и чёткие контуры. И Гробен просыпался к новой жизни, наполняясь звуками и ароматами нового дня. Кукарекали петухи, мычали коровы, лаяли собаки, доносясь с окрестных ферм. В воздухе пахло свежим хлебом, дымом из печных труб и ароматом цветов. Гробен жил своей жизнью, жизнью, полной труда, забот и надежд.

Большинство жителей Гробена были крестьянами. Их жизнь была неотделима от земли, от восхода и заката, от времён года. Ещё до того, как первые лучи солнца пробивались сквозь утреннюю дымку, окутывающую долину, крестьяне уже поднимались. Скрип половиц, негромкий шёпот молитвы, звук льющейся в умывальник воды – так начинался каждый день в крестьянской семье.

После скудного завтрака, состоящего из хлеба и молока, мужчины отправлялись на поля. Их грубые руки, изрезанные морщинами и шрамами, помнили прикосновение к земле, к колосьям пшеницы, к сырой глине. Они пахали землю, сеяли зерно, убирали урожай – работали от зари до зари, не зная усталости. Их спины сгибались под тяжестью труда, но их глаза светились упорством и надеждой на хороший урожай.

Женщины оставались дома, чтобы ухаживать за скотом, готовить еду, присматривать за детьми. Их заботливые руки доили коров, кормили свиней, собирали яйца. Они стирали белье в холодной воде, ткали полотно, шили одежду. Их дни были наполнены заботами, но они никогда не жаловались, зная, что их труд так же важен, как и труд мужчин.

Некоторые жители Гробена занимались ремёслами. Кузнецы ковали подковы, столяры делали мебель, портные шили одежду. Их руки искусно владели инструментами, создавая красивые и полезные вещи. Их ремесла передавались из поколения в поколение, сохраняя традиции и культуру Гробена.

Жизнь крестьян была тяжёлой и полной забот. Засухи, наводнения, болезни скота – все это могло в одночасье разрушить их планы и лишить их средств к существованию.

Но они были сильными и выносливыми людьми, привыкшими к труду и лишениям. Их закалила сама природа, научив их ценить простые радости жизни: тепло домашнего очага, улыбку ребёнка, вкус свежего хлеба. Они были связаны друг с другом узами родства и дружбы, помогая друг другу в трудные времена и вместе радуясь успехам. Их жизнь, простая и незатейливая, была наполнена глубоким смыслом и достоинством.

В Гробене, как и в любой другой деревне, была своя церковь. Она являлась центром духовной жизни посёлка. По воскресеньям жители Гробена собирались в церкви, чтобы помолиться и послушать проповедь священника. Церковные праздники отмечались торжественно и весело, с песнями, танцами и народными гуляниями.

В Гробене, как и в любой другой уважающей себя баварской деревне, возвышалась церковь. Не просто здание из камня и дерева, а сердце посёлка, духовный центр, вокруг которого вращалась жизнь каждого жителя.

Её высокий шпиль, устремленный ввысь, был виден издалека, словно маяк, указывающий путь заблудшим душам. Церковь была построена много лет назад, ещё во времена правления королей, и за её стенами слышались молитвы многих поколений жителей Гробена.

Внутри церкви царила атмосфера благоговения и тишины. Солнечные лучи, проникая сквозь витражные окна, окрашивали воздух в мягкие, приглушённые тона. Запах ладана и старого дерева наполнял пространство, создавая ощущение покоя и умиротворения. На стенах висели иконы святых, с суровыми, но добрыми лицами, наблюдающими за прихожанами.

По воскресеньям, когда колокольный звон разносился по окрестностям, жители Гробена, одетые в свои лучшие наряды, собирались в церкви. Они приходили сюда, чтобы помолиться, попросить прощения за свои грехи, и получить благословение на новую неделю. Их голоса, сливаясь в единый хор, возносились к небесам, наполняя церковь молитвами и песнопениями.

Священник, старый и мудрый человек, читал проповедь, рассказывая о любви к ближнему, о милосердии и о том, как жить по законам Божьим. Его слова находили отклик в сердцах прихожан, укрепляя их веру и надежду.

Церковные праздники отмечались в Гробене торжественно и весело. Жители посёлка наряжались в свои самые красивые костюмы, украшали церковь цветами и лентами, и устраивали народные гуляния. Песни, танцы, игры, угощения – все это создавало атмосферу радости и единения. На церковной площади собирались все жители Гробена, от мала до велика, чтобы вместе отметить праздник и отдохнуть от тяжёлых трудовых будней. Церковь, как заботливая мать, объединяла всех жителей Гробена, даря им веру, надежду и любовь.

В деревне, чуть поодаль от центральной площади, располагалась школа – небольшое, но крепкое здание с большими окнами, выходящими на тихий деревенский пейзаж. Сюда, каждое утро, стекались дети из Гробена и окрестных хуторов, с ранцами за спиной и блеском любопытства в глазах. Школа была гордостью посёлка, символом надежды на будущее и местом, где зарождались мечты.

Учитель, господин Хаузер, был уважаемым человеком в Гробене. Невысокий, худощавый, с проницательным взглядом и доброй улыбкой, он был не просто учителем, а скорее наставником и проводником в мир знаний. Он знал каждого ученика по имени, помнил особенности характера и мечты. Его дом, находившийся рядом со школой, всегда был открыт для детей и их родителей.

В классе стояли деревянные парты, исписанные чернилами и испещрённые вырезанными именами. На стенах висели карты, таблицы умножения и портреты знаменитых баварских королей. Пахло деревом, мелом и свежими чернилами. Здесь, в этой простой и уютной обстановке, дети постигали азы грамоты и науки.

Господин Хаузер обучал детей чтению, письму, арифметике, истории и географии. Он рассказывал им о далёких странах, о великих открытиях, о героях прошлого. Он старался не просто передать знания, но и развить в детях критическое мышление, научить их анализировать и делать собственные выводы.

Но не только знания давал учитель своим ученикам. Он воспитывал в них любовь к родине, к своей баварской земле, к её традициям и культуре. Он рассказывал им о красоте родной природы, о важности труда и о необходимости уважать старших. Он учил их быть честными, справедливыми и милосердными.

Школа была не только местом обучения, но и местом общения. Здесь дети находили друзей, учились работать в команде, делились своими радостями и горестями. Здесь зарождалась настоящая дружба, которая продолжалась долгие годы, связывая поколения жителей Гробена. Школа, учитель, ученики – все они были частью одной большой семьи, семьи Гробена, объединённой любовью к своей земле и верой в светлое будущее.

Глава 3

Корчма «У старого дуба

»

На краю деревни, недалеко от дороги, ведущей в соседний Ванген, стояла корчма “У старого дуба”. Название своё она получила от огромного, раскидистого дуба, росшего прямо перед входом, чьи корни, казалось, прочно держали это здание в самом сердце баварской земли. Здание было сложено из грубого камня, с массивными деревянными балками и небольшими окнами, забранными коваными решётками. Крыша, покрытая потемневшей от времени черепицей, придавала корчме вид старинного замка, скрывающего множество тайн.

Хозяином корчмы был крепкий мужчина средних лет по имени Ганс. С широким, добродушным лицом, изборожденным морщинами, и светлыми, немного выцветшими глазами, он всегда был рад видеть своих посетителей… почти всех. Его густой, рыжий ус топорщился над кружкой пива, когда он смеялся над шутками своих клиентов. Его жена, Анна, полная и румяная женщина с добрым сердцем, управляла кухней, готовя сытные и вкусные блюда для посетителей.

Они оба старались поддерживать в корчме атмосферу дружелюбия и веселья, но иногда тихий вечер нарушался непрошеным гостем.

Внутри корчмы всегда было шумно и оживлённо. Длинные деревянные столы, грубо сколоченные, были расставлены по всему залу, за ними сидели крестьяне, ремесленники и торговцы, потягивая пиво и обмениваясь новостями. В углу, у большого камина, потрескивали дрова, согревая помещение и создавая уютную атмосферу.