Безопасность дорожного движения. История вопроса, международный опыт, базовые институции

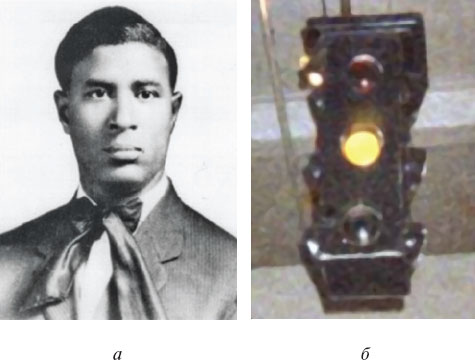

Рис. 16. Изобретатель автоматически переключаемого светофора Гэррет А. Морган (1877–1963) (а), экспонат из Henry Ford Museum (б), 1920 г.

Приведем несколько характерных кейсов, иллюстрирующих принцип всеобщего равенства на дорогах, главенствующий в развитых странах мира.

В начале 1990-х годов премьер-министр Норвегии госпожа Гру Харлем Брундтланд просила у депутатов Стортинга (парламента страны) разрешение пользоваться в случае срочных парламентских вызовов «на ковер» полосами, выделенными для общественного транспорта. Ей отказали и посоветовали вызывать в таких случаях такси.

В 2005 г. президент Франции Жак Ширак посетил Москву в связи с открытием памятника Шарлю де Голлю. Его автомобиль безнадежно отстал от кортежа принимающей стороны, поскольку французский VIP-водитель ездил привычным для него образом, т. е. соблюдал правила дорожного движения.

В 2007 г. начальник дорожной полиции города Рима генерал Катанзаро оставил свой автомобиль около ресторана на парковочном лоте, помеченном знаком «только для инвалидов». (Заметим, кстати, что он был за рулем собственного – не служебного – автомобиля и без какого-либо сопровождения!) Фотография генеральского «Alfa Romeo» с чужим «инвалидным разрешением» на лобовом стекле, появилась в газетах. Разразился скандал, генерал был уволен.

В том же 2007 г. королю Швеции Карлу XVI Густаву и его дочери принцессе Мадлен были выписаны штрафы за неправильную парковку автомобилей в центре Стокгольма. (Заметим, что и король был за рулем и без охраны!) Далее приводим сообщение телеграфных агентств: «По заявлению пресс-службы шведского короля, все выписанные штрафы (около 63 долл. за каждую машину) будут незамедлительно оплачены, а король обещает в будущем самым внимательным образом смотреть на знаки, запрещающие парковку».

Географический ареал тотального равенства прав, обязанностей и ответственности всех участников дорожного движения расширялся хотя и небыстро, но неуклонно.

Последний по времени европейский кейс относится к испанской практике конца 1960-х годов, когда генералиссимус Франко, узнав о катастрофическом отставании своей страны от лучших мировых образцов БДД, распорядился останавливать свой кортеж на запрещающий сигнал светофора. Заметим, что в последующие годы Испания твердо обосновалась в первой дюжине стран – лидеров мирового рейтинга БДД.

Самые свежие примеры перехода этой разделительной черты наблюдались в азиатских демократических странах.

Президент Филиппин Бенигно Симеон Кохуангко Акино III после своего избрания на этот пост в 2010 г. немедленно заявил (вопреки возражениям местных служб безопасности!) о своем отказе от практики перекрытия дорог, использования спецсигналов и езды по встречной полосе движения.

В феврале 2013 г. Верховный суд Индии постановил, что особо важные персоны не должны иметь преимуществ при движении на дорогах общего пользования. В комментариях к постановлению отмечалось, что «езда с проблесковыми маячками, сиренами и автомобилями охраны, практикуемая не только главой государства и высшими должностными лицами, но и прочими многочисленными высокопоставленными особами, воспринимается обществом как “репрессивный символ нашей демократии”». Приведем также высказывание знаменитого индийского юриста, адвоката Верховного суда Индии Хариш Салве, сыгравшего ключевую роль в принятии этого решения:

Настало время осознать, что жители города являются политическими хозяевами страны и соответственно с ними нельзя обращаться как с насекомыми, даже в том случае, когда они выступают в роли участников дорожного движения. Трактовка нарушений правил дорожного движения обязана быть единообразной, невзирая на персону нарушителя.

Эти примеры показывают, что позиции, сформированные в мировой практике в рамках первой или даже нулевой парадигмы БДД, не сразу принимаются к исполнению в тех или иных странах. «Внедрение передового опыта» запаздывает порой на много десятилетий. В 2010 г. на международной конференции по городскому транспорту один из авторов был вынужден «проглотить» ехидное замечание от зарубежного коллеги, знакомого с «дорожными нравами» России: «у вас в стране второй помощник районного прокурора имеет более высокий «right-of-way» чем король Швеции и канцлер Германии вмести взятые!».

□ Государственная регистрация автомобилей. В эпоху первой парадигмы была введена и отлажена государственная, или же региональная (земельная, штатная, провинциальная…), регистрация автомобилей, имеющая весьма мало общего с архаическими отечественными правилами, исходящими, в основном, из перспективы мобилизационного использования автомобильного парка в «особый период».

В рамках этой практики, введенной законом Великобритании от 1903 г. (Motor Car Act), регистрационный номер становился принадлежностью и идентификатором не столько автомобиля, сколько его владельца [Cummins, 2003]. В настоящее время в соответствующих базах данных этот номер «упакован» вместе с номером социального страхования, адресом гарантированной доставки корреспонденции и прочей индивидуальной информацией об автовладельце.

□ Введением в первой четверти XX в. вышеуказанной регистрационной практики на все последующие годы была заложена институциональная основа для безличного инспектирования соблюдения правил дорожного движения, а также правил эксплуатации, парковки, хранения и утилизации автомобиля. Эта форма надзора изначально не предполагала остановки автомобиля и контакта с водителем. Достаточно было зафиксировать регистрационный знак, чтобы с помощью правоохранительных и регистрирующих органов однозначно идентифицировать владельца, который должен понести материальную ответственность за выявленные нарушения.

Безличное инспектирование развивалось от простейших форм «школьных патрулей», появившихся в США в 1910-е годы, до высокотехнологичных телевизионных детекторов (traffic camera).

Общими для всех этих форм были и остаются следующие принципы:

• владелец автомобиля, чей регистрационный знак был зафиксирован в связи с тем или иным нарушением установленных правил, получает на свой адрес извещение о факте нарушения;

• владелец обязан незамедлительно (обычно в течение 48 ч) уплатить соответствующий административный штраф либо стать ответчиком по предъявленному гражданскому иску;

• никакие возражения по поводу того, что автомобилем в момент нарушения управляло другое лицо или что автомобиль давно передан по доверенности другому пользователю, в расчет исходно не принимаются;

• никакой должностной или имущественный статус не освобождает владельца автомобиля от ответственности за нарушения.

Указанная форма регистрации позволила много позже, уже в компьютерную эпоху, ввести в обращение общенациональные данные «водительских историй», доступные полиции и страховым компаниям.

Разумеется, жесткие правила ответственности автовладельца могли быть приняты и одобрены обществом лишь в случае безусловной уверенности в соответствующей объективности инспектирования и возможности эффективной судебной защиты от любых возможных ошибок и злоупотреблений.

□ Еще одним базовым институтом, формирующим надлежащее транспортное поведение участников дорожного движения, стали водительские разрешения (лицензии), впервые введенные законами США и Великобритании в первые годы XX в. [Cummins, 2003].

Стандартная формулировка допуска к управлению транспортным средством на дорогах страны или конкретного региона, сложившаяся в начале XX в., гласит: «Каждый, кто управляет автомобилем на дорогах общего пользования в штате Айдахо, должен иметь действующее водительское разрешение» («Anyone who operates a motor vehicle on the public roads in the state Idaho is required to have a valid driver’s license» [Idaho Driver's Manual, 2004].

Допуск к этому потенциально опасному занятию оформляется в виде разрешения на вождение (Permis de conduire) либо водительской лицензии (Driver’s license). В ряде стран и штатов США (например, в Иллинойсе, Неваде, Северной Каролине и др.) допуск лица к управлению транспортным средством, т. е. получение водительского разрешения, последние 80–90 лет рассматривается как привилегия (privilege). Получение водительского разрешения после его изъятия в связи с допущенными нарушениями именуется «восстановлением водительских привилегий».

Права (rights), в том смысле, в котором говорят о правах человека (human rights), юридических правах (legal rights), имущественных правах (property rights) и т. п., – неотъемлемы. Правами на допуск к участию в автомобильном движении человек исходно не располагает. Так что понятие «права» относительно допуска лица к управлению транспортным средством в зарубежном законодательстве не применяется в принципе.

Категории «право на управление транспортными средствами» и соответственно «водительское разрешение на управление транспортными средствами» различается принципиально:

• в первом случае гражданин приобретает некоторые неотъемлемые права, поэтому в связи с нарушениями правил дорожного движения (парковки, эксплуатации и т. д.) речь может идти о прекращении прав, изъятии прав и т. п., словом, о поражении этого гражданина в правах, что находится исключительно в компетенции суда;

• во втором случае гражданин получает всего лишь разрешительный документ на управление автомобилем, позволяющий ему быть привилегированным (т. е. допущенным к вождению) участником дорожного движения; соответственно при совершении определенных нарушений его лишают не прав, а привилегий. Такого типа вопросы – в компетенции полицейских структур.

На обложках учебников для юных водителей в школах США и Канады часто размещают типичный для Северной Америки лозунг: «Вождение не право, а привилегия!» («Driving is not the right, it is the privilege!»). Это же соображение, характерное для американской автомобильной ментальности, высказал знаменитый автопромышленник Ли Якокка в своей автобиографической книге «Карьера менеджера»:

Пусть меня простят, но я не обнаружил в Конституции США статьи, утверждающей, что вождение автомобиля являет собой неотъемлемое право гражданина. Я не обнаружил этой статьи потому, что такого права не существует. Вождение автомобиля – это привилегия. И, подобно всем привилегиям, она обусловлена определенными обязанностями… [Lee Iacocca, 1986].

Изначально, т. е. в период действия первой парадигмы БДД, получение водительской лицензии было сразу же обусловлено наличием у претендента твердых навыков, знаний и умений.

Уже в самом начале XX в. в Англии, а затем в других странах Британского содружества наций, создаются Автомобильные клубы (Royal Automobile Clubs – RCA). Эти клубы, ставшие авторитетными саморегулируемыми общественными организациями, с 1902 г. определяют порядок инструктирования и тестирования водителей, а также аттестации и регистрации инструкторов вождения. Уже в середине 1930-х годов выработанные RCA экзаменационные требования к претендентам на водительскую лицензию, а также на аттестат инструктора вождения вводятся в национальные законодательства [Cummins, 2003].

Механизмы общественного контроля допуска к участию в дорожном движении, возникшие в начале XX в. и усовершенствованные в ходе развития автомобилизации, оказались весьма эффективными. Заметим, что в английской и американской литературе и кинематографе приведено множество примеров участия должностных лиц в самых разнообразных преступлениях – от бутлегерства до торговли оружием, в то же время примеров торговли водительскими лицензиями практически не встречается.

Вместе с тем в потоке новостей можно найти многочисленные примеры изъятия «водительской привилегии» у политиков, представителей бизнес-элиты, звезд Голливуда и спорта. Эта традиция, немыслимая в странах третьего мира, да и в России, также утвердилась в начале прошлого века.

□ В эпоху «первой парадигмы» утвердился принцип: дорожная сеть и соответственно ее пропускная способность – блага общего пользования, которые автовладельцы содержат и преумножают вскладчину.

Именно из этого принципа вытекает сложная многоуровневая система финансирования содержания и развития дорожной сети и прочей инфраструктуры автомобильного транспорта, включая пересадочные терминалы, перехватывающие парковки, подземные переходы и пешеходные эстакады, высокотехнологические системы наблюдения и управления транспортными потоками и т. п.

Разумеется, на обозначенные цели иногда направляется некоторая часть поступлений от налогов «общего покрытия». Однако ключевую роль для транспортной системы в целом (в социально-психологическом плане – всегда; в стоимостном выражении – как правило) играют налоги и платежи обратных связей. Одни из них заложены в цену моторных топлив и прочих эксплуатационных материалов, другие взимаются по факту приобретения (владения, пользования) автомобилем; третьи – по факту въезда в центральные районы города или пользования парковками в этих районах и др. Современная система дорожных фондов сформировалась в ряде штатов США (Орегон, Мичиган и т. д.) в 1910-х годах [Litman, 1999]. Позже, уже в эпоху второй парадигмы дорожной безопасности, федеральный закон от 1956 г. «О дорожных трастовых фондах» распространил систему дорожных фондов на все территории США [Federal-Aid Highway Act of 1956].

Эта же система (разумеется, с учетом национальной специфики) была принята по мере развития автомобилизации в законодательствах многих десятков стран мира [Комиссия ЕС, 1998].

Целевые дорожные налоги и платежи окажут значительное воздействие на формирование правового самосознания автомобилизированного сообщества. Даже самый далекий от политики и фискальной науки автовладелец прекрасно знает о размерах и целях своего личного участия в финансировании дорожной сети. Для него эти налоги и платежи являются, по сути, той же «Condominium fee», которую он платит за содержание инфраструктуры многоквартирного кондоминиума или коммунальной территории вокруг собственного дома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Эдгар Л. Доктороу «Рэгтайм» (1975 г.). Чернокожий пианист подвергся нападению расистов. Не найдя поддержки у правосудия, Уокер вместе с единомышленниками захватил помещение городской библиотеки и предъявил властям ультиматум.

2

Общество «Синих ведерок» – российское общественное движение, члены которого борются с произволом чиновников и хамством на дорогах, добиваются, чтобы «мигалки» (проблесковые маячки) устанавливали только на автотранспорте экстренных служб, и протестуют против их использования высокопоставленными представителями власти.

3

Юрий Шевчук «Я получил эту роль» (муз. Шевчук Ю. / сл. Шевчук Ю., песня группы ДДТ).

4

Эпиграф заимствован из номера римской газеты «L'Espresso» за июнь 1964 г.

5

Джон Адамс – почетный профессор Лондонского университетского колледжа (UCL), автор классических работ по теории транспортного поведения, в том числе монографии «Risk and Freedom» (Риск и свобода). Научные результаты Дж. Адамса заставили пересмотреть многие привычные и общераспространенные представления в сфере БДД.

6

Денос Газис (1930–2004) – мировой научный лидер в области теории транспортных потоков и технологии управления движением, «главный конструктор» интеллектуальных транспортных систем в корпорации IBM, автор указанного термина.

7

IRTAD (International Road Traffic and Accidental Database) – авторитетная международная организация, в рамках которой аккумулируются, обобщаются, анализируются и распространяются данные о дорожно-транспортных происшествиях и рекомендации по повышению безопасности дорожного движения. Участниками проекта IRTAD являются транспортные ведомства и ведущие научные центры по БДД развитых стран мира. Российская Федерация по состоянию на август 2013 г. в данном проекте не участвует.

8

Кроме Уэльса и Северной Ирландии, статистические данные по которым входят в настоящее время в сводную статистику Великобритании, а также Южно-Африканской Республики, которая выбыла из числа стран с высоким уровнем автомобилизации.

9

Фрэнк Хейт (1919–2006) – один из наиболее авторитетных ученых-транспортников XX в., почетный профессор калифорнийского Института транспортных исследований (The Institute of Transportation Studies, University of California, Irvine). Автор классической монографии по теории транспортного потока [Haight, 1963], а также многих широко известных работ в области приложения теории случайных процессов, организации и БДД, причин возникновения и «эпидемиологии» ДТП.

10

FIVA – Federation Internationale des Vehicules Anciens (Международная федерация владельцев старинных автомашин).

11

Виктор Николаевич Иванов (1932 г. рожд.) – выдающий русский ученый-транспортник. В 1968–1975 гг. возглавлял организованную им в МАДИ Проблемную лабораторию безопасности дорожного движения, в 1975–1985 гг. – Государственный НИИ автомобильного транспорта. В. И. Иванов первым в отечественной практике обратился к научному осмыслению процесса автомобилизации и его последствий.

12

Общедоступные пассажирские кареты, следующие по заранее объявленным маршрутам и расписаниям, известны в городской практике более 350 лет. Эта перевозочная технология впервые была внедрена в 1662 г. в Париже по предложению великого философа, математика и теолога Блеза Паскаля.

13

Свод законов, действовавший с 1529 г.

14

Авторы благодарны академику РААСН Юрию Петровичу Бочарову, обратившему наше внимание на данный факт и данный источник.

15

Дональд Дрю (1922–2001) – известный американский ученый-транспортник, в 1975–1999 гг. – почетный профессор Виргинского политехнического института и Государственного университета (Virginia Polytechnic Institute and State University).

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: