Безопасность дорожного движения. История вопроса, международный опыт, базовые институции

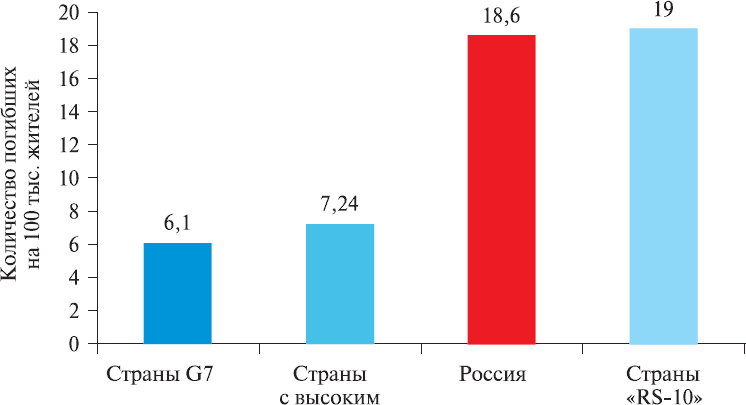

Рис. 6. Социальные риски

Рис. 7. Распределение количества погибших в ДТП и зарегистрированных транспортных средств по странам мира в зависимости от уровня дохода

В 2004 г. экспертами ВОЗ был сделан прогноз (Peden M. et al., 2004), согласно которому в период до 2020 г. разрыв в уровнях аварийности будет увеличиваться: в наиболее «безопасных» странах уровень социальных рисков будет последовательно снижаться до 5–10 единиц, уровень транспортных рисков – до единицы и менее. В то же время в странах со средним и низким уровнем дохода и без того высокий уровень смертности в ДТП продолжит увеличиваться по 1,5–2 % в год, причем в разрезе всех региональных кластеров, включая Восточную Европу и Центральную Азию.

Судя по данным 2005–2011 гг., этот прогноз оправдывается, во всяком случае, применительно к странам-лидерам, где уровни позитивного прогноза уже достигнуты и даже превзойдены. Не случайно на прошедшем в Париже осенью 2007 г. Международном транспортном форуме стран – членов OECD (ITF-2008) была принята Декларация «В направлении нуля» («Towards Zero»). В ней была поставлена амбициозная цель – ликвидировать смертность на дорогах как таковую.

Что касается стран – аутсайдеров мирового рейтинга аварийности, то здесь показатели транспортных рисков снижаются, но заметно меньшими темпами, чем в «безопасных» странах, т. е. разрыв между этими группами стран не уменьшается, а растет.

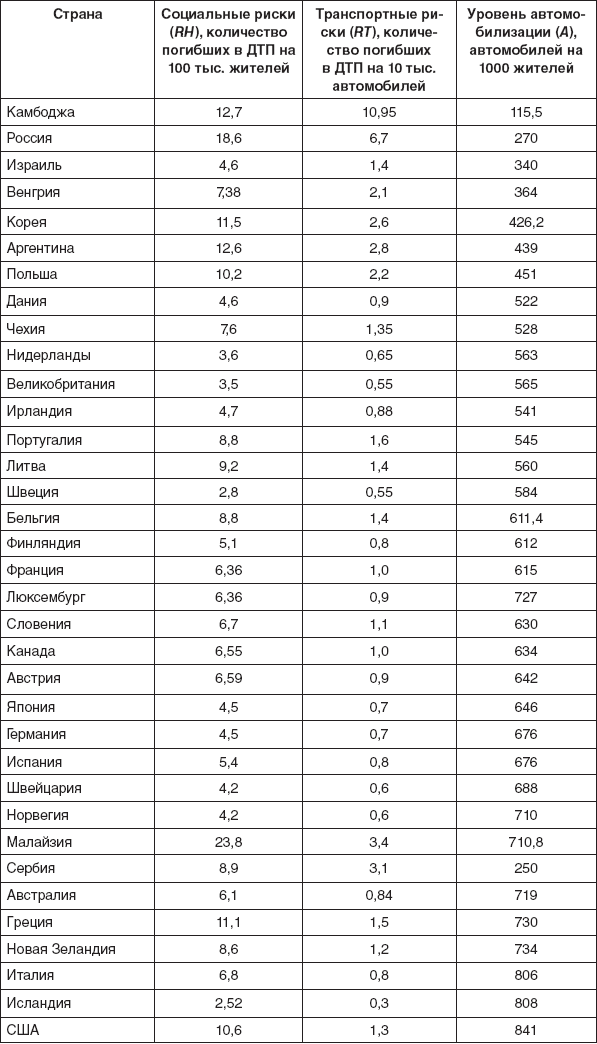

Таблица 2. Социальные и транспортные риски в странах мира по состоянию на 2010 г.

Источники: IRTAD; National Road Safety Committee; WHO, World Bank.

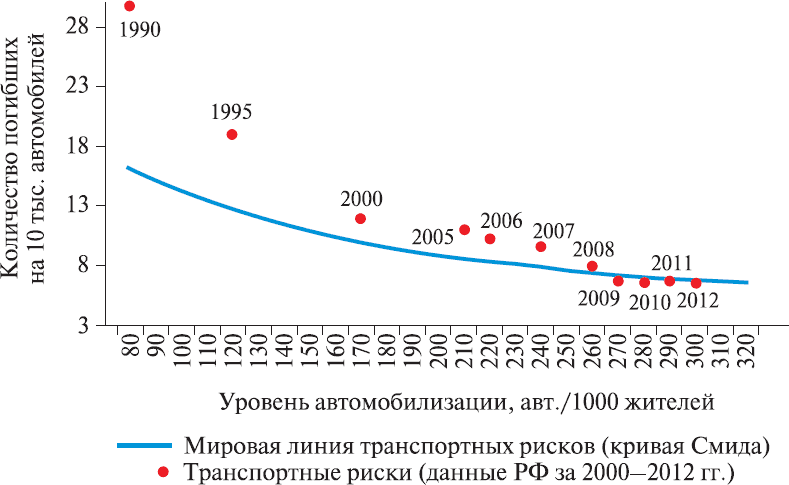

По данным за 2012 г. уровень транспортных рисков в России составил 6,6 погибших на 10 тыс. автомобилей, т. е. более чем в 2 раза выше (т. е. в 2 раза хуже!) исторической планки прошлых десятилетий. По меркам мало-мальски цивилизованных стран этот показатель крайне плох. Чем и объясняется присутствие России в упомянутой группе «RS-10».

Отставание от лучших современных стандартов безопасности дорожного движения, т. е. фактических результатов, достигнутых в странах – лидерах мирового рейтинга БДД, составляет 5–12 раз. В расчете на каждые 10 тыс. автомобилей наши потери в ДТП превышают показатели Великобритании и Швеции в 12 раз, Германии и Японии в 9,4 раза, Австралии, Италии, Испании в 8,3 раза. США располагает самым большим в мире парком автомобилей (более 230 млн единиц) и считается, в сравнении с другими членами ОЭСР, весьма аварийной страной; при этом уровень транспортных рисков в США в 5 раз ниже, чем в России (см. табл. 2).

Отметим, что в лучших мировых практиках рубеж «трех единиц» был достигнут и превзойден в 1970–1980-е годы, рубеж «единицы» – в 1990–2000-е. Согласно официальному прогнозу, представленному в качестве целевого норматива в Концепции новой федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» (далее – ФЦП-2020) уровень транспортных рисков в России к 2020 г. должен составить 4,17 единицы. Согласно прогнозу Минэконоразвития России, официально представленному в январе 2013, указанный показатель должен снизиться к 2030 г. на 63 % в сравнении с 2012 г. и соответственно составить 2,44 единицы (рис. 8).

По сути официальный прогноз эквивалентен принятию сценария догоняющего развитие в сфере БДД с лагом примерно в 40 лет. Принимается гипотеза, что в 2030 г. ситуация с аварийностью на дорогах России будет несколько лучше, чем в мировой практике 1970–1980-х годов (рубеж «трех единиц»), но заметно хуже, чем в лучших практиках 1990–2000-х годов (рубеж «единицы»).

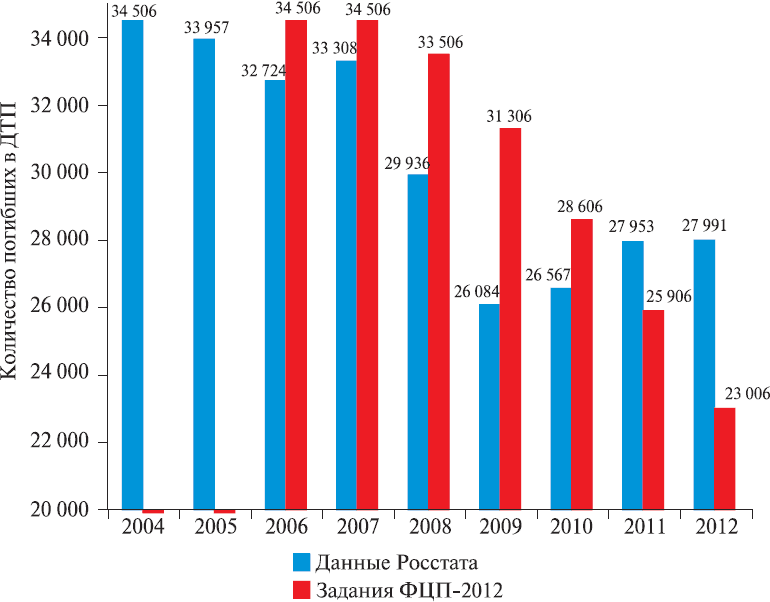

Впрочем, эти – по сути дела очень скромные – прогнозы могут оказаться чрезмерно оптимистичными. Такой вывод напрашивается после сравнения целевых установок, содержавшихся в аналогичной программе на 2006–2012 гг. (далее – ФЦП-2012), с данными за 2010–2012 гг. Мы видим, что целевые установки достигнуты не были. Да и вряд ли можно рассчитывать на более заметные продвижения в деле снижения смертности на дорогах при сохранении сложившейся институциональной среды дорожного движения.

Рис. 8. Количество погибших в ДТП в Российской Федерации, 2004–2012 гг.

Ответственные, объективные прогнозы, выполняемые известными международными и межправительственными организациями, основаны (в явном или неявном виде) на общепризнанных в профессиональной среде и достаточно нетривиальных гипотезах, к описанию которых мы и перейдем.

1.2. Закон Смида: оригинальная версия

В странах с высоким среднегодовым доходом населения массовая автомобилизация проходила, с той или иной интенсивностью, уже в первой трети XX в.

Накануне Второй мировой войны в Великобритании и во Франции на 1000 жителей приходилось уже по 70 автомобилей (это примерно столько же, сколько их было в СССР к моменту его распада). По уровню автомобилизации лидировали тогда Канада и Австралия (более 120 автомобилей на 1000 жителей), Новая Зеландия (180) и, разумеется, США (231).

Одновременно общественность этих стран стала осознавать оборотную сторону обретенной транспортной свободы и удовольствия вождения: смертность в ДТП впервые стала значимой компонентой убыли населения. Уровень социальных рисков составил в разных странах от 10 до 26 погибших в расчете на 100 тыс. жителей. Наихудший показатель был зафиксирован в самой автомобилизированной стране – США. В рамках представлений того времени это было вполне естественно: практически повсеместно наблюдалась жесткая корреляция роста социальных рисков с темпами развития автомобилизации.

В конце 1940-х годов статистика развития автомобилизации и аварийности на дорогах впервые становится предметом научных исследований.

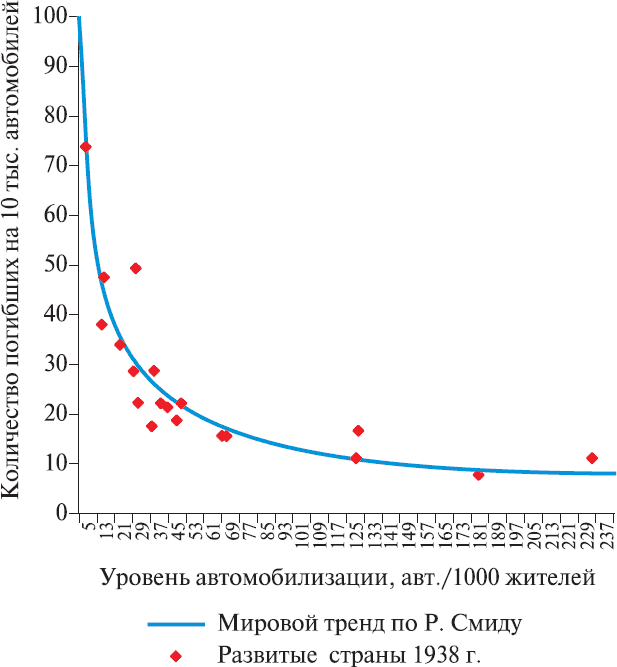

Профессор Лондонского университетского колледжа Р. Смид в статье, опубликованной в «Journal of Royal Statistics» – ведущем мировом журнале по математической статистике, предложил простую, но как показал дальнейший опыт, чрезвычайно удачную модель, связывающую транспортные и социальные риски с уровнем автомобилизации в стране [Smeed, 1949]. Он проанализировал статистику смертности в ДТП по 20 странам мира, располагавших к середине 1930-х годов значительным автомобильным парком, и пришел к выводу, что смертность в ДТП в расчете на единицу парка автомобилей убывает по мере роста автомобилизации населения гиперболически: А–2/3, где A – количество автомобилей на 1000 жителей.

Соответственно «формула Смида» для транспортных рисков имеет следующий вид:

RT = α × A–2/3, (1)

где α – единственный подгоночный параметр, которым пользовался автор модели, а 100 – размерная константа, связанная с выбором конкретной базы показателя транспортных рисков. (Как было отмечено выше, в последние годы транспортные риски ведутся исходя из базы в 10 тыс. автомобилей.)

Очевидным следствием является «формула Смида» для социальных рисков:

RH = α × A1/3. (2)

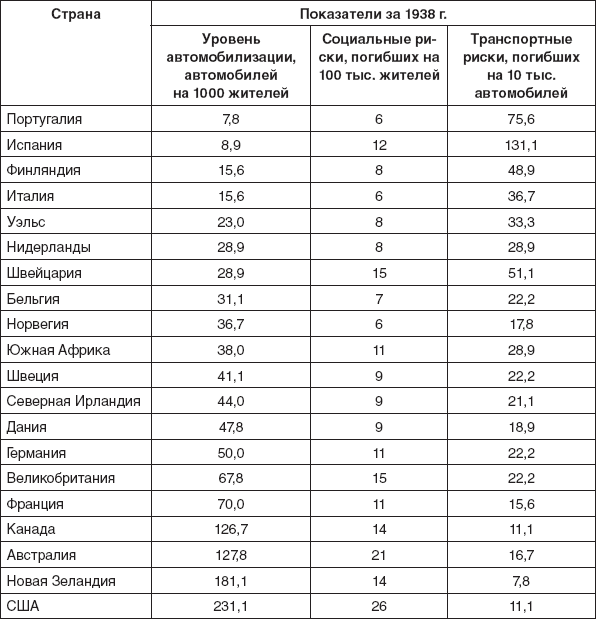

Значение a = 3 было вычислено по 20 эмпирическим точкам, представленным в табл. 3.

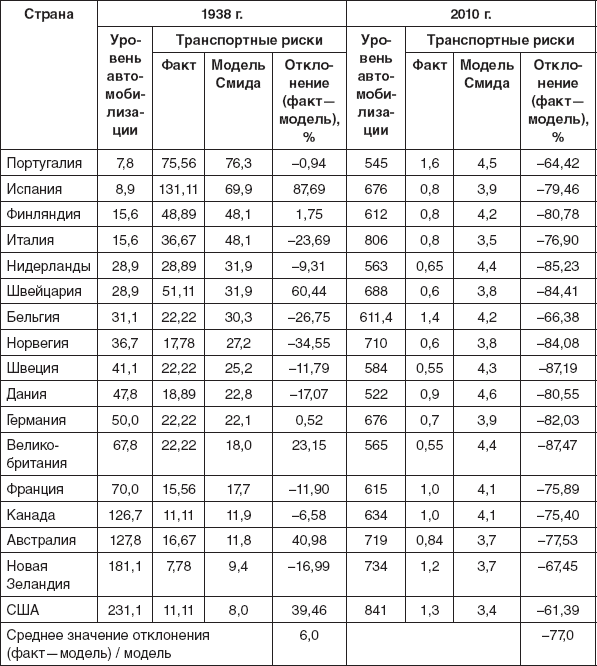

Таблица 3. Автомобилизация и смертность в ДТП в начале эпохи массовой автомобилизации

Примечание: Данные получены сканированием оригинального графика Р. Смида.

Статистические тесты показывают весьма высокое соответствие модели наличным эмпирическим данным: коэффициент корреляции r = 0,87 и R2 > 0,7 (рис. 9).

Рис. 9. Оригинальная кривая Р. Смида для транспортных рисков

Заметим при этом, что максимальное значение R2 наблюдается здесь не при α = 3, а при α ≈ 3,2, однако автор модели явно предпочитал точным параметрам округленные константы.

Значение параметра α = 3 означает принятие следующей гипотезы: при высоких уровнях автомобилизации транспортные риски асимптотически приближаются к отметке 3 погибших на 10 тыс. автомобилей, социальные риски – к отметке 30 погибших на 100 тыс. жителей.

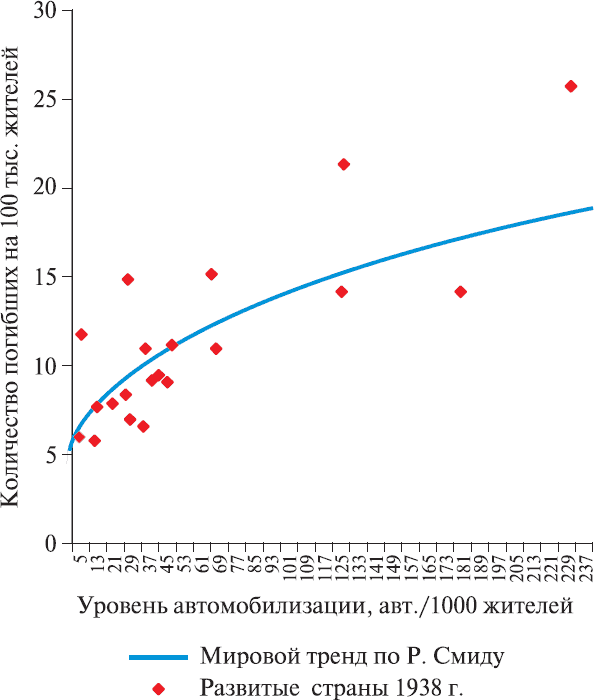

В рамках модели (2) смертность в ДТП на душу населения увеличивается по мере роста автомобилизации населения затухающим образом, т. е. в рамках этой модели «маргинальная вредность» роста автомобилизации – величина хотя и положительная, но убывающая (рис. 10).

Рис. 10. Оригинальная кривая Смида для социальных рисков

Кривая Смида для социальных рисков исходно имела худшие показатели соответствия с эмпирическими данными, нежели кривая для транспортных рисков. В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только второй из этих кривых. Суть дела в том, что старинная выборка автомобилизированных стран образца 1938 г. была значительно более однородной, чем современная аналогичная совокупность. Закон Смида для транспортных рисков с легкостью «справился» с этим вызовом, аналогичный закон для социальных рисков проверку на прочность в целом не выдержал.

1.3. Закон Смида: верификации, уточнения, дискуссии

Во многих публикациях последующих лет предпринимались попытки проверить справедливость закона Смида на новом эмпирическом материале, т. е. для стран, вступивших на путь автомобилизации с опозданием на несколько десятков лет, так же как и для уровней автомобилизации, заведомо более высоких, чем наблюдались в 1930-е годы.

Наиболее продуктивные модификации модели Смида связаны с заменой косвенных измерителей масштабов национальной транспортной системы, выражаемых численностью парка автомобилей (N) и уровнем автомобилизации (A), непосредственным измерителем – суммарным годовым пробегом парка автомобилей. К сожалению, регулярные и надежные данные по этому показателю имеются в национальной статистике весьма немногих стран мира. Так, в базе данных IRTAD (по состоянию на 1 января 2009 г.) временные ряды «годовой пробег – число погибших в ДТП» представлены только по 20 странам. Вычисления авторов показывают, что между уровнем транспортных рисков (RT) и количеством погибших в ДТП в расчете на 1 млрд автомобиле-километров имеется вполне удовлетворительная корреляция. Ввиду отсутствия сколько-нибудь надежных отечественных данных по этому показателю мы, к сожалению, далее не будем им пользоваться.

Также имели место многочисленные попытки опровергнуть «закон Смида» на основе данных национальной статистики наиболее развитых стран (Великобритании, Швеции) или же, напротив, данных стран с низким и средним уровнем дохода.

Обратимся, однако, к эмпирическим значениям.

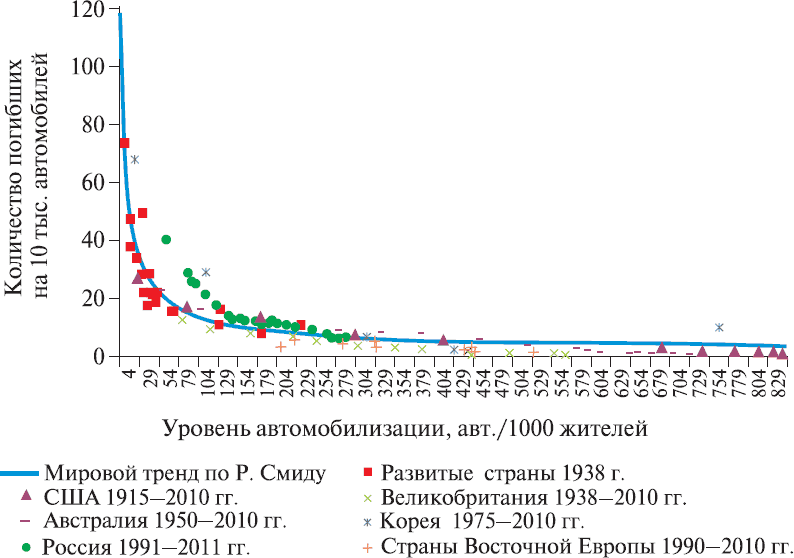

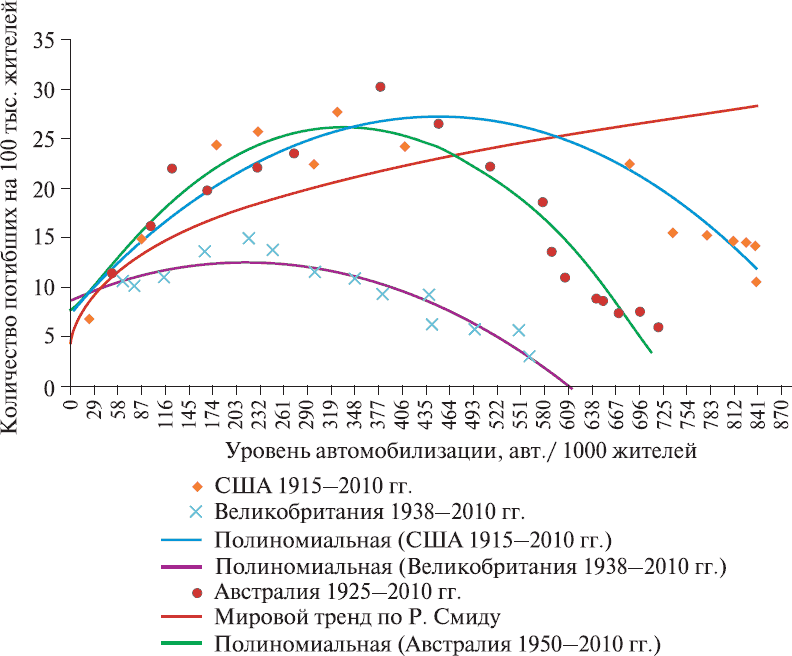

Данные, представленные на рис. 11, позволяют считать, что исходная модель для транспортных рисков не противоречит новейшей статистике: точки, характеризующие аварийность в самых различных странах за длительный период времени, вплоть до последних лет, отражают общую фундаментальную закономерность, предложенную автором модели. При этом «координаты» стран Евросоюза, США, Японии, Австралии, других развитых стран лежат ниже кривой Смида. В то же время «координаты» Бразилии, России, Индии, Китая и особенно Ирана, Венесуэлы, а также многих стран Африки расположились заметно выше этой линии.

Рис. 11. Закон Смида для транспортных рисков: мировая линия аварийности

Выделим теперь из этого массива выборку Смида[8] за 1938 г. и сравним ее с аналогичными данными за 2010 г. Приведенные в табл. 4 цифры показывают, что несколько десятилетий развития сообщества автовладельцев обеспечили последовательное и радикальное снижение показателей транспортных (и социальных) рисков во всех развитых странах мира. При этом транспортные риски не просто снижаются по закону Смида по мере роста автомобилизации, но выходят на значительно более низкий уровень (в 3–8 раз!) по сравнению с общим трендом, заданным этим законом. Фактический уровень транспортных рисков в странах развитой автомобилизации находится в настоящее время диапазоне от 0,5–1,2 единицы, а его асимптотическое значение можно, видимо, принять в размере 0,4 погибших на 10 тыс. автомобилей.

Таблица 4. Снижение транспортных рисков в странах развитой автомобилизации

Что касается социальных рисков (рис. 12), то их значения также оказались заметно ниже, чем предсказывал закон Смида: от 5–7 (Нидерланды, Швеция, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия, Австрия) до 9–11 (США, Бельгия, Португалия).

Рис. 12. Динамика социальных рисков в странах «пионерной» автомобилизации

Здесь сколько-нибудь значимые закономерности прослеживаются только для самых «длинных» траекторий автомобилизации. При этом закономерности радикально отличаются от гипотезы Смида: смертность в ДТП в расчете на душу населения растет до некоторой критической отметки автомобилизации (порядка 300–400 автомобилей на 1000 жителей) и падает по мере ее дальнейшего роста. Видимо, для наиболее безопасных стран здесь можно ориентироваться на перспективную отметку порядка 3 погибших на 100 тыс. жителей. Это и в самом деле «Towards Zero».

Отмеченные асимптотические рубежи (3 погибших на 100 тыс. жителей, или 0,4 погибших на 10 тыс. автомобилей) многие эксперты расценивают как практически неустранимые стохастические проявления автомобилизированного мира, неизбежные даже в условиях полного элиминирования всех систематических факторов аварийности. Поэтому достижение еще меньших значений транспортных и социальных рисков потребует перехода на качественно новые практики и механизмы обеспечения безопасности дорожного движения.

Все указанные обстоятельства в принципе не просчитываются в рамках закона Смида. Так что у скептиков, казалось бы, были все основания для их серьезной критики и даже полного отрицания. Наиболее радикальные критики говорили даже о том, что эти законы фаталистического характера. К примеру, в докладе британской общественной организации [Safe Speed, 2005] высказывалась мысль о фаталистическом характере закона Смида: «из них вытекает, что все усилия в деле повышения безопасности движения являются пустой тратой времени, так как смертность на дорогах определяется простой зависимостью от населения и парка автомобилей. К счастью для нас, мы сумели уйти весьма далеко от прогнозов Смида» [Ibid.].

Представляется, что критика такого рода весьма наивна. Ни сам Робен Смид (который работал с данными не позднее 1960–1970-х годов), ни его последователи не стали вносить понижающие корректирующие поправки в исходную модель. Они прекрасно осознавали, что модель Смида становится не столько инструментом технического прогноза аварийности для конкретной страны, сколько своего рода «мировой линией аварийности». Модель Смида разделяет «координаты» стран с различным уровнем успешности национального самообучения. Успешность этого процесса равнозначна способности той или иной страны решать проблему снижения смертности в ДТП по мере роста автомобилизации.

Вот наиболее характерные суждения классиков жанра:

…мы должны руководствоваться данными, а не нашими предубеждениями… Количество погибших в ДТП в любой стране есть ровно то количество, с которым страна готова смириться… [Smeed, 1968].

…если формула Смида не согласуется с наблюдаемыми данными, мы склонны предположить, что в конкретной стране дела с безопасностью дорожного движения обстоят лучше или, соответственно, хуже, чем это могло бы быть в принципе… [Haightet al., 1988].[9]

В 1980-е годы Джон Адамс назвал закон Смида «кривой национального самообучения». В процесс транспортного самообучения нации вовлечены граждане, общественные организации, органы власти, бизнес-структуры, экспертное сообщество, словом все лица и институты, сталкивающиеся с реальными проблемами «приспособления общества к появлению на своих дорогах и улицах огромной массы быстродвижущихся металлических изделий» [Adams, 1987].

Процесс «национального самообучения по Адамсу» основан на развитии и последовательном укреплении многообразных гражданских институтов и общественных практик, позволяющих сформировать:

• дорожную сеть, отвечающую транспортным потребностям, порожденным фактическим уровнем автомобилизации страны, а также национальным представлениям о цене жизни, времени и здоровья граждан;

• грамотное, ответственное, дружелюбное и поэтому безопасное транспортное поведение участников дорожного движения.

Общепризнано, что параллельно с этими процессами происходит непрерывное улучшение параметров активной и пассивной безопасности автомобиля, которое обусловлено рядом ключевых факторов.

• Изменяются основные режимы движения. На данном этапе режим одиночного движения автомобилей перестает быть типичным, уступая месту режимам движения в плотном транспортном потоке, что характерно для всех стран, независимо от того, в какие годы они приближались к рубежу в 300 автомобилей на 1000 жителей – в 1930-е или же в 2000-е;

• Последовательно улучшаются технические характеристики автомобильного парка. В странах «пионерной» автомобилизации (в частности, в США) это было связано с синхронизацией процессов роста парка частных автомобилей и технического прогресса национального автопрома; в странах догоняющей автомобилизации (в частности, в России) – с массовым импортом сравнительно более безопасных автомобилей зарубежных производителей.

• Формируются действенные практики понуждения (enforcement) участников дорожного движения к выполнению ПДД и корректному транспортному поведению; повышается ответственность за соблюдение ПДД, растут компенсации за причиненный ущерб; повышается плотность и действенность полицейского контроля, в том числе с применением все более продвинутых технических средств.

• Проходит важнейший начальный этап «транспортного самообучения нации», в частности увеличивается процент участников дорожного движения, следующих образцам «грамотного, ответственного и доброжелательного транспортного поведения» (The Official Highway Driving Instructions for the UK code – Правила дорожного движения США и Великобритании).

Сравнительную успешность и темпы прохождения «национального самообучения по Адамсу» можно проиллюстрировать рядом характерных примеров, относящихся к странам «пионерной» и «догоняющей» автомобилизации.

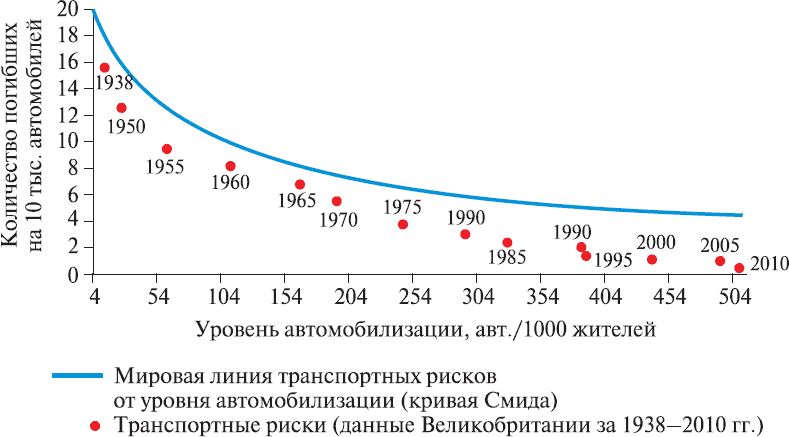

В Великобритании процесс национального самообучения наиболее интенсивно протекал в период 1965–1995 гг., за это время уровень автомобилизации вырос с 220 до 440 автомобилей на 1000 жителей. Одновременно транспортные риски снизились в абсолютных цифрах с 68 до 14 погибших на 100 тыс. жителей, а относительно «мировой линии» – с отметки 17 % «от Смида» до отметки 72 %.

«Национальное самообучение по Адамсу», или, другими словами, адаптация коллективного транспортного поведения нации к растущей автомобилизации, – критически важный императив. Вот цена вопроса: при сохранении «эпидемиологической опасности» одного автомобиля на уровне 1938 г. смертность в ДТП составляла бы в США порядка 1 млн человек в год (вместо фактических 42 тыс.), а в Великобритании – 0,5 млн (вместо фактических 3,2 тыс.).

Как следует из вышеперечисленного, исходное «смидовское» значение α = 3 дает прогнозы существенно более высокие, чем достигнутые в настоящее время уровни аварийности.

Причина очевидна: Робен Смид, как и его коллеги в 40-х годах прошлого столетия, не обладал, разумеется, надежной, подходящей для долгосрочных прогнозов базой данных для оценки этого параметра. Специалисты того времени закономерно ориентировались на практики и механизмы, характерные для ранних стадий развития автомобилизации, а также на возможности автомобильной техники своего времени. Напомним, что вся «довоенная» статистика Смида определялась, наряду с прочими объективными факторами, еще и качествами старинных автомобилей, соответствующих категориям C «Vintage» и D «Postvintage» по классификации FIVA.[10]

В конце 1940-х годов даже узкие специалисты по БДД вряд ли представляли себе, какие результаты по снижению транспортных и социальных рисков могут быть получены за счет применения грядущих достижений научно-технического прогресса. Мы имеем в виду системы активной и пассивной безопасности автомобилей и дорог, высокотехнологичные средства бортовой связи и контроля режимов движения, интеллектуальные транспортные системы, технологии и препараты экстренной медицинской помощи и т. п.

В те годы также вряд ли предполагался столь быстрый рост стоимостных оценок жизни и здоровья участника дорожного движения, формирующих современный уровень транспортной безопасности.

В рамках общепринятой ныне многоэтапной периодизации развития автомобилизированного сообщества (о которой мы расскажем далее) предположения Смида опирались на уровень национального самообучения, характерный для начальных этапов данного процесса. Из этих соображений вовсе не вытекает вывод об устаревании закона Смида. Напротив, исходная кривая успешно работает, во всяком случае, в двух важных аспектах.

Первый аспект связан с использованием кривой Смида в качестве линии уровня, от которой отсчитываются успехи (или неуспехи) конкретной страны в деле транспортного самообучения нации.

• Если страновой тренд транспортных рисков по мере роста автомобилизации находится выше кривой Смида, то национальное самообучение здесь заведомо неэффективно.

• Если страновой тренд находится в разумно узком коридоре от кривой Смида, то национальное самообучение в целом соответствует среднемировым тенденциям. При этом отступления от кривой Смида в ту или иную сторону обусловливаются особенностями национального менталитета и сравнительным уровнем терпимости нации к гибели людей на дорогах.

• Если «страновой» тренд находится радикально ниже кривой Смида, то процесс национального самообучения следует признать успешным, и соответственно автомобилизированное сообщество уверенно идет по пути «Towards Zero».

Типичным примером успеха в деле обеспечения БДД является траектория транспортных рисков для Великобритании (рис. 13), где реальные показатели в 8 раз(!!) лучше значений, соответствующих мировому тренду.

Рис. 13. Траектория транспортных рисков или процесс национального самообучения Великобритании

Еще более впечатляющая «история успеха» – опыт Республики Корея, где за 35 лет уровень автомобилизации населения вырос в 85 раз, в то время как уровень транспортных рисков снизился в 74 раза (рис. 14). При этом вместо 90 %-го превышения над кривой Смида, имевшего место в 1975 г., к 2010 г. было достигнуто значение в 2 раза меньшее мирового тренда.

Рис. 14. Траектория транспортных рисков в Республике Корея

Данные, представленные на рис. 15, показывают, что тренд транспортных рисков, характерный для России, относится ко второй, промежуточной, категории успешности/неуспешности национального самообучения. Наша траектория приблизилась в последние годы к кривой Смида, однако дальнейшие продвижения малы и неустойчивы.

Второй аспект связан с использованием кривой Смида для элиминирования среднемирового тренда и соответственно для объективной оценки реальных успехов национальных программ повышения БДД.

Применительно к российской ФЦП-2012 можно констатировать: фактическое снижение транспортных рисков к 2012 г. по отношению к 2005 г. составило 40 %, в то время как снижение по линии мирового тренда должно было бы составить 20 %. Отсюда вытекает следующая оценка отечественных усилий в сфере повышения БДД: результаты стоит признать в целом позитивными, но, как было отмечено выше, достаточно скромными.

С методической и, самое главное, с сугубо практической точки зрения чрезвычайно важно понять, насколько реально выйти на рубежи, определенные официальными российскими прогнозами смертности в ДТП на 2020–2030 годы, которые мы будем обсуждать в главе 4. Еще более важный вопрос – насколько реален выход на уровень показателей транспортных рисков, хотя бы приближенного к успешным зарубежным образцам.

Рис. 15. Траектория транспортных рисков в России