Индустрия российских медиа: цифровое будущее

При отсутствии эксклюзивной музыки в эфире немузыкальные программы, в основном производимые самими станциями, будут иметь все большее значение для формирования радиобрендов. Здесь главным вызовом является быстрое устаревание контента, рост интереса к низкопробному, часто вызывающему по форме и провокационному по содержанию разговорному жанру, который проще всего потребляется молодой аудиторией, но непонятен людям постарше. В каком направлении будет двигаться рынок в этой ситуации, единого мнения у руководителей радиостанций нет, при этом очевидно также, что простые решения отсутствуют. «Успешные объекты интеллектуальной собственности будут иметь все большую стоимость. И, соответственно, только крупные компании смогут себе позволить содержать и кадры, и систему производства такого контента», – считает один из радиоменеджеров.

То, что классический домашний радиоприемник перестает быть привычным средством доступа к эфиру, участники проекта констатируют уже сейчас. Увеличивается и будет увеличиваться время прослушивания станций в автомобилях, вне дома. В среднесрочной перспективе, когда Интернет будет уже «в каждой розетке», потребление традиционного радио неизбежно пойдет на убыль, аудитория будет массово использовать доступ к станциям через цифровые среды и гаджеты. Этот процесс еще не стал и не станет обвальным, но ситуация продолжит развиваться в таком направлении. Очевидно, что впереди всех здесь окажется молодая, «цифровая» часть аудитории, поколение «многозадачных». По имеющимся у радиоменеджеров данным, уже сегодня 10 % аудитории радио в Москве слушают его не через FM-приемник. При этом, отмечают участники рынка, наибольшую аудиторию в Интернете имеют те станции, у которых есть мощные офлайновые бренды.

Участники проекта также констатируют, что появление таких сервисов, как «Яндекс. Радио» или iTunes.Radio само по себе не уничтожило традиционное вещание, хотя некоторые и полагали, что наступил конец FM-эпохи. На практике пока получилось сосуществование двух технических платформ, а не монополия новой. «Генерируемые роботом потоки – это не радио. Радио живет интересами комьюнити, здесь должен быть очень персональный подход в каждой локации. Нельзя сделать унифицированный канал и потом рассчитывать на серьезную монетизацию», – утверждает руководитель радиохолдинга.

Радиоменеджеры отмечают, что главным конкурентом радио в Интернете будут, прежде всего, музыкальные порталы (типа Pandora), предлагающие слушателям огромный набор треков на любой вкус. Их влияние огромно уже сегодня: мобильные приложения таких сервисов сформировали новые модели проведения досуга и потребления музыки. Пользователи iTunes или «ВКонтакте», сформировавшие свои плей-листы, безусловно, слушают радио меньше, и переключить их с wi-fi или Bluetooth на FM считается нереальной задачей. Ответным шагом индустрии может стать реализация концепции «Радио 360°». По словам участников проекта, речь идет о том, что при сохранении традиционного вещания будут использоваться все новые цифровые каналы и средства коммуникации, включая те же мобильные приложения. Важной задачей здесь является грамотное перераспределение рекламы между всеми платформами. При этом вещателям придется нести все большие расходы на продвижение своего продукта, а участникам рынка будет необходимо задействовать целый комплекс внешних маркетинговых инструментов, который также придется постоянно расширять и обновлять.

Аудитория

Исходя из результатов исследования, каких-либо фундаментальных изменений в составе аудитории радио участники рынка не ожидают. Очевидно, что динамика ее развития будет отражать динамику демографической ситуации в России. Главная тенденция такова: в целом слушатели будут взрослеть/стареть. Однако здесь не все так однозначно: после 2020 г., согласно прогнозам радиоменеджеров, произойдет снижение доли слушателей в возрасте 18–34 лет. Это будет связано с достижением зрелого возраста поколением, родившимся во время демографической ямы 1990-х гг. Снижение объема самой активной аудитории, в том числе и относящегося к ней среднего класса, приведет к усилению конкуренции за этот возрастной сегмент между станциями. В то же время, по оценкам руководителей радиостанций, в активной аудитории заметно увеличится доля людей 55+, а также молодежная аудитория до 18 лет, по которой пока наблюдается очевидный «провал». Последнее уже объясняется ростом рождаемости в 2000-е гг.

Таким образом, ожидается, что лидерами по-прежнему будут ретро-станции и станции, специализирующиеся на специфической музыке для самых молодых. Но если в случае с более взрослой аудиторией можно говорить о потенциальной стабильности и предсказуемости ее предпочтений, то в случае с молодежной ситуация гораздо сложнее. По мнению радиоменеджеров, молодые люди не перестанут слушать радио вообще, такая привычка у них останется, но угодить вкусам данного поколения вещателям будет довольно трудно. Сегментация в этой возрастной страте будет все более заметной.

Участники рынка солидарны в том, что слушать радио россияне в принципе не перестанут. На данный момент, например, 65 % жителей Москвы являются его аудиторией, несмотря на появление смартфонов. При этом рост предложений под новые запросы людей приведет к тому, что даже при сохранении общего TSL показатель AQH у конкретных станций будет падать, поскольку каждой из них слушатели будут уделять меньше времени. Общая же проблема для отрасли заключается в том, что заметно снижается вовлеченность в прослушивание, оно становится все более фоновым. Уже сегодня 90 % аудитории не понимают, какую именно станцию они включили.

В этих условиях радиохолдингам придется и далее вкладывать значительные средства в собственные исследования аудитории и закупку медиаметрических данных у измерителей. Действующий проект TNS (Radio Index) потребности отрасли в целом удовлетворяет. «На сегодня наши коллеги и партнеры из TNS делают максимум из того, что можно сделать при нынешних технологиях. А ситуации, когда все довольны результатами измерений, наверное, не бывает», – уверяет руководитель радиохолдинга. То, что измерения начинаются с аудитории в возрасте 12 лет, все участники рынка считают адекватным, поскольку дети все же слушают радио своих родителей. Однако относительно методик измерения рынка мнения разделились. Одни считают, что введение пиплметрической панели в силу точности сбора данных могло бы улучшить положение ряда нишевых радиостанций, которые в настоящее время имеют несправедливо низкие показатели. Другие уверены, что применяемые TNS роллинговые телефонные интервью (Day after Recall) гораздо лучше подходят для радио, поскольку заставляют вспоминать, какие станции слушала аудитория, что очень важно для брендов. Кроме того, работа пиплметрической панели будет обходиться отрасли дороже, – отмечают некоторые участники проекта.

Кадры

Тот факт, что качество кадров сильно влияет на медиапотребление, отмечают все участники радиорынка. «Самое главное – это локализация, это обращение к слушателю: “Привет, как дела!?”. Вам робот такое не скажет. Ну, даже скажет, но каким голосом, каким тоном? Поймет ли робот, что случилась трагедия где-то, а где-то, наоборот, мы победили? Нет, конечно, а это обязательно! Это то, что держит и будет держать аудиторию вокруг радиостанций», – полагает руководитель радиохолдинга. Участники проекта отмечают, что на рынке довольно мало ярких «звезд», которые привлекают внимание людей; времена, когда слушатели «приходили» на конкретных ведущих, создающих бренд, закончились и вряд ли вернутся.

Среди проблем радиоменеджеры отмечают и низкий уровень общего кругозора соискателей на творческие позиции, отсутствие у них артистизма, боязнь прямого эфира, незнание музыки, формальный подход к исполнению служебных обязанностей и завышенные ожидания по оплате труда. На данный момент на рынке не наблюдается дефицита корреспондентов и ведущих. Но есть и, по прогнозам, будет нарастать нехватка креативных менеджеров – профессионалов, способных подготовить программу от начала до конца.

Одной из проблем в отрасли руководители радиостанций называют отсутствие преемственности. На радио работают очень «взрослые» кадры, практически не происходит их обновления. Это означает, что потребность в квалифицированных специалистах будет возрастать, а общий уровень занятых в радиоотрасли снижаться. Неизбежное падение уровня содержания повлечет за собой отток аудиторий от традиционных радиовещателей и их переключение на иные потоки информации, в том числе и в Интернете. Из-за этого станции начнут терять рекламодателя, сократятся их бюджеты, и они не смогут осуществлять инвестиции в людей. По словам радиоменеджеров, из-за нехватки кадров у отрасли возникает угроза «попасть в нисходящую спираль».

Факторы развития

Главным фактором, оказывающим влияние на российскую радиоиндустрию, участники проекта единогласно назвали экономический кризис, причем не столько национальный, сколько глобальный. Замедление экономики осложняет развитие рекламного рынка, который является для радио основным источником финансирования. При негативных макроэкономических прогнозах потребительский спрос падает, производители товаров сокращают затраты на продвижение продукции, они секвестируются первыми. Влияние оказывает и курс валют: клиенты стараются придерживать бюджеты, когда существует нестабильная ситуация в мире в целом и в стране в частности. Рекламодатели на радио ведут себя так же, убедить их остаться очень сложно. Таким образом, и без того не самый большой «рекламный пирог» неизбежно становится меньше.

«На радио крупных клиентов мало, мы больше про чебуречные. Но и они свои бюджеты сокращают. Пусть было бы уже окончательно плохо, но ясно. А так каждый день все меняется. Поэтому никто ничего долгосрочно не планирует. Сейчас мы не развиваемся», – сетует один из радиоменеджеров. Позитивную роль для отрасли может сыграть стабилизация международной обстановки, что, вероятно, повлечет за собой и оживление экономики вообще. Но проблема заключается в том, что рекламный рынок падает быстро, а восстанавливается медленно. И радиосегмент здесь не является исключением. Вне кризиса был бы возможен его рост на 7–10 % в год, в условиях кризиса участники рынка затруднились сделать конкретные прогнозы. Утешает их лишь то обстоятельство, что экономические трудности пока не привели к сокращению количества станций.

Второй фактор влияния – технологический – радиоменеджеры оценивают с осторожным оптимизмом. Речь здесь, прежде всего, идет о повсеместном формировании стабильно функционирующих сетей мобильного Интернета. Таким образом, появится база для реализации концепции «подсоединенного автомобиля» (Connected Car): автомобиль, оборудованный мультимедийным проигрывателем, подключен к сети, и, помимо информации о дорожной ситуации и прочих услуг, в нем появляется возможность интегрировать в панель радиосервисы в онлайн-режиме. Это порождает как интересные возможности, так и новые угрозы. Возможности заключаются в том, что реклама может стать гораздо более таргетированной географически – слушателю предлагают товар именно тогда, когда он находится рядом с точкой его продаж. Connected Car, конечно, потребует изменения системы размещения рекламы на радио. С одной стороны, это должно привлечь новых рекламодателей, особенно в малый и микробизнес с четкой локализаций сбыта. С другой – такая схема может привести к тому, что средний и крупный бизнес перестанет вкладывать деньги в массовую, «ковровую» рекламу на радиостанциях. Это может внести очень серьезные изменения в структуру доходов вещателей, и в итоге их общий объем изменится, однако не ясно, увеличится он или, наоборот, уменьшится. Однозначного понимания данных перспектив в отрасли у радиоменеджеров пока нет.

Потенциальные угрозы появления Connected Car сводятся к тому, что слушатель получит технический доступ к почти неограниченному количеству станций (портал 101.Ru уже предлагает более 200 вариантов). По словам участников рынка, не совсем понятно, как поведет себя аудитория в этих условиях. Сейчас в радиосегменте принято считать, что лояльное восприятие бренда имеет первоочередное значение для бизнеса, и крупнейшие станции инвестируют в бренды значительные средства, чтобы сохранять свои позиции. Но не исключено, что радикальные технологические изменения скорректируют расстановку сил между нынешними лидерами и аутсайдерами. Интернет же как таковой участники рынка рассматривают не как конкурента радио, а только как способ его доставки. «Говорить здесь о конкуренции – это все равно что говорить о конкуренции между водой и бутылкой», – резюмирует один из радиоменеджеров.

Третьим фактором влияния, имеющим серьезное значение для отрасли, является законодательное регулирование. Прежде всего, на рынок радио влияние оказывают изменения закона «О рекламе» (2006). Уже очевидна тенденция к сокращению перечня некоторых категорий товаров и услуг: запрещена реклама крепкого алкоголя, игорных заведений. Возможный запрет рекламы фастфуда и фармацевтических товаров весьма болезненно скажется на всем радиорынке. Свою роль играют и изменения в законах «О средствах массовой информации» (1991), «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (2010), в связи с которыми корректируется радиоконтент. Одновременно у радиостанций появляются дополнительные риски получить взыскание со стороны регулятора (РКН). «Мне не диктуют, какую музыку играть, а какую нет. Но песня “Рюмка водки на столе” Григория Лепса – это призыв к употреблению спиртного или нет?» – задается вопросом руководитель одного из холдингов. Время от времени поднимается вопрос о введении квот на иностранную музыку в эфире. Для целого круга станций введение подобных ограничений будет означать закрытие.

По мнению участников проекта, экономическое регулирование, как важная составляющая государственной политики, является весьма значимым фактором. Выработку консолидированной позиции по проблемным вопросам и защиту интересов вещателей осуществляет и будет осуществлять Российская академия радио – ключевая организация профессионального сообщества, объединяющая, в том числе, авторитетных агентов влияния. Главной же угрозой для отрасли в целом ее представители считают возможное дальнейшее ухудшение экономического положения страны, что не может не отразиться на радиобизнесе отрицательно, не позволяя выработать долгосрочную стратегию развития.

В то же время сценарий, подразумевающий исчезновение радио, участники рынка исключают вообще. Как отмечают радиоменеджеры, несмотря на рассеивание внимания аудитории, падение лояльности к брендам, переключение слушателей на новые источники аудиопотоков, радиостанции сохранятся как тип медиа, поскольку потребность в новостях и музыке у людей не исчезнет. Безусловно, работа с аудиторией будет становиться все более адресной, а реклама все более таргетированной. Важно, что радио остается единственным источником информации, когда человек находится за рулем или занимается спортом. И любые мультимедийные гаджеты не смогут полностью вытеснить его из медиапотребления, равно как они не вытеснили телевидение или кинопрокат. «И вообще радио – единственное средство массовой информации, которое дает человеку ощущение счастья», – оптимистично резюмирует руководитель радиохолдинга.

4.4. Онлайн-медиа

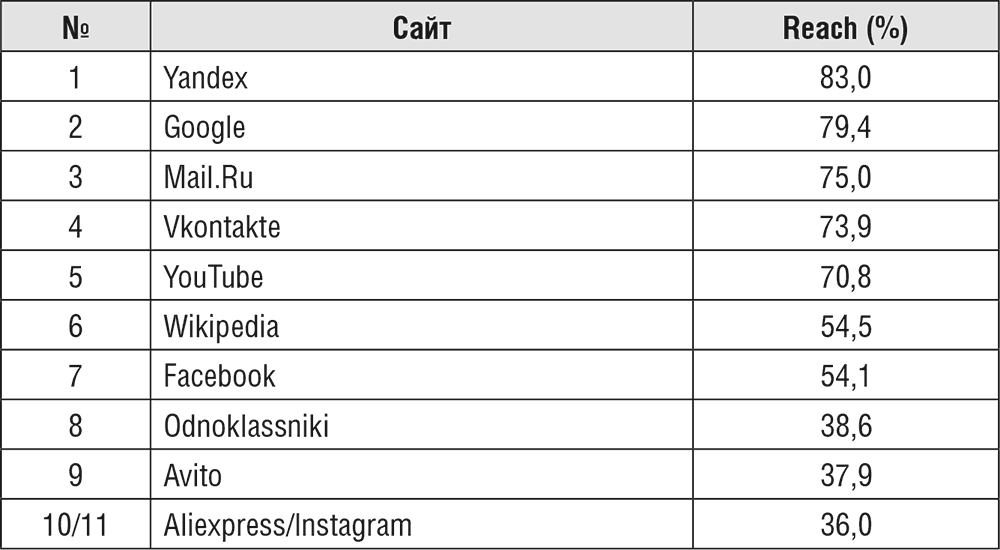

Определить структуру и границы индустрии оналайн-медиа чрезвычайно сложно. Технологии создания, распространения, организации, хранения, монетизации контента, которые лежат в основе этой индустрии, меняются настолько быстро и развиваются в таком множестве направлений, что строгую типологизацию проектов, рынков, сегментов и т. д. просто не успевают создавать. В нашем случае мы определяли для себя онлайн-медиа как всю совокупность организаций, групп и частных лиц, вовлеченных в создание, агрегацию, доставку, поиск, продвижение, монетизацию контента на основе цифровых технологий (см. Табл. 10).

Таблица 10. Топ-10 сайтов российского Интернета по охвату, середина 2015 г. (Москва и Санкт-Петербург, 12-64)

Источник: TNS

Общеиндустриальные показатели, в первую очередь совокупная аудитория и рекламные доходы, стабильно демонстрируют положительную динамику. Число интернет-пользователей в России выросло за 2011–2015 гг. почти в два раза – до 84 млн жителей страны старше 16 лет[16]. А объем рекламного рынка увеличился более чем в три раза – до 97 млрд рублей[17]. Однако, принимая во внимание эти и другие показатели, надо иметь в виду, что в России, как и практически на всех национальных и на глобальном интернет-рынках, очень высокий уровень концентрации по ключевым показателям: львиная доля ресурсов от пользователей, рекламодателей, инвесторов поступает единицам крупнейших компаний.

Структура

Скорость изменений в технологиях и связанных с ними требованиях к производству, продвижению и доставке контента потребителю сегодня столь высока, что представителям индустрии и экспертам оказалось чрезвычайно сложно осмыслить даже современные процессы и явления. Прогнозировать же хотя бы ближайшее будущее представилось для них задачей весьма непростой. Поэтому ответы участников проекта на многие вопросы о будущем представляют собой скорее осмысление актуальных на момент интервью проблем. А в качестве трендов на последующее десятилетие они рассматривали, скорее, решение современных проблем и их предполагаемые последствия.

Анализировать новые медиа как единый сегмент и пытаться выстроить его структуру – задача чрезвычайно сложная. Сектор новых медиа состоит из множества подсегментов, среди них постоянно появляются новые, а значительная часть регулярно видоизменяется или отмирает; его границы, объем, структура трудноуловимы. Представляется показательным утверждение одного из экспертов, который отмечал непредсказуемость грядущих изменений: «Совершенно очевидно, что не будет ни одного сектора медиа, который останется в существующим виде, – даже самого консервативного… в долгосрочной перспективе мы можем говорить о том, что у нас появляются новые рынки, которые пока никак не структурированы, потому что мы просто не знаем, как они будут работать. Ясно, например, что для смартфона еще не придумали достаточно качественного телевидения».

Однако некоторые обобщения из широкого спектра мнений, представленных медиаэкспертами, все-таки сделать можно.

Так, ожидается, что в десятилетней перспективе сохранится влияние на онлайн традиционных производителей оригинального журналистского контента широкой тематики – речь идет об информационных агентствах и редакциях газет и журналов. Появления в этом подсегменте чисто онлайновых игроков никто не ждет – этот продукт просто не будет востребован в достаточных объемах. По мнению участников проекта, именно поэтому для производства качественного контента возрастет значение государственного финансирования. «Усилится роль государственных СМИ. Не потому, что все будет только государственное, просто государственные СМИ станут “островками” хорошей качественной журналистики, поскольку держать хороших журналистов и быть постоянно на гребне технологий могут себе позволить только государство и очень крупные организации, которых не так много», – считает один из экспертов. Учитывая, что подобные контент-продукты будут рассчитаны преимущественно на более взрослую аудиторию, которая еще сохранит определенный объем потребления традиционных СМИ, присутствие государства в онлайн-медиа будет минимальным.

Для онлайн-СМИ в качественной журналистике останутся только совсем небольшие, максимально таргетированные, нишевые, узкоспециализированные проекты, удовлетворяющие потребности небольших профессиональных групп в информации об отдельных сферах бизнеса, юриспруденции, медицины, науки.

Сегмент онлайн-медиа представляется экспертам максимально пестрым: уже имеющиеся и постоянно выходящие на рынок технологии позволяют превращаться в производителей контента практически всем желающим – от организаций до частных лиц. «Что будет наиболее заметным в индустрии? Я считаю, что бренды напрямую будут заниматься медиа. Комьюнити, сообщества будут напрямую медиа. Люди будут медиа. Медиа будет социальным бизнесом», – уверен один из экспертов. Очевидно, что таких производителей будет очень много, в подавляющем большинстве это будут совсем небольшие редакции, со временем все менее формализованные и структурированные – медиа одного или нескольких человек: «Онлайн-СМИ останется для маленьких игроков. Потому что если ты большой, зачем тебе онлайн-СМИ? Это несерьезно. А если ты маленький, если ты журналист, ты найдешь свой рынок, потому что в агентской модели можно просто творчески подходить к таким задачам. Берешь “Найк” и делаешь с ними спортивное издание. И все равно, что ты там пишешь, главное, чтобы это было круто. Они готовы заплатить, если ты сделаешь маленький скромный бюджет», – отмечает один из участников проекта. Возможно усиление и другой модели, когда производство медиа станет делом большого, минимально модерируемого сообщества, не требующего сколь-нибудь значительного финансирования.

При этом структура отрасли в понятном нам смысле – конкретные СМИ, конкретные тематические или типологические сегменты – будет размываться. Почти все представители медиаиндустрии и эксперты предсказывали стремительное снижение значения брендов СМИ, лояльности отдельным изданиям или сайтам. Информация потребляется максимально спонтанно и хаотично, и в этих условиях медиа становятся производителями множества единиц контента (заметка, видеосюжет, рейтинг, пост и т. д.), которые будут попадать к потребителю, не обращающему внимания на первоисточник.

В таких условиях для структуры сегмента важными станут платформы, которые будут контролировать доступ и пребывание аудитории в онлайне, включающие получение пользователями информации. В этом ряду ключевые позиции займут социальные сети, поисковики и агрегаторы контента, а также различные устройства и их операционные системы. Именно они будут распределять потоки единиц контента, и роль их представляется даже более значительной, чем, например, у телеканалов на рынке аудиовизуальных продуктов – их будет меньше, а возможности – несоизмеримо больше.

«Роль социальных медиа вырастет в геометрической прогрессии. И если бы мы просто имели ситуацию, при которой одна форма дистрибуции и одна площадка меняется на другую, это было бы еще, может быть, полбеды. Но мы имеем ситуацию, при которой крупные игроки, тот же самый Facebook… помимо того, что переключает на себя все эти потоки, он их еще модерирует, цензурирует в известном смысле и фильтрует. То есть то, что увидят конечные потребители в этом новом телевизоре, в значительной степени определяется руководством этого “телевидения”. И это большая проблема, потому что по факту мы имеем в лице социальных медиа даже не столько конкурента в производстве или в дистрибуции продукта, сколько конкурента в редактировании контента, который поступает к конечному потребителю. Это такой мастер главный редактор, главный редактор всего», – прогнозирует руководитель компании – производителя контента.

Параллельно с этим ожидается развитие и совершенствование агрегаторов контента, но в этом подсегменте при сохранении немногих универсальных игроков начнут выделяться все более локализованные агрегаторы, работающие с конкретной тематикой.

На этом фоне теряет актуальность проблема собственников: за государством и крупными компаниями остаются несколько больших журналистских организаций и ОТТ-видеосервисов, платформы сохранятся у технологических гигантов, а основной объем контента будет производиться сегодня непредсказуемым, но ожидаемо очень большим числом мелких игроков.

Экономика и бизнес-модели

Согласно интервью, проведенным в рамках данного исследования, единых для всего сегмента представлений о будущей базовой бизнес-модели у представителей медиаиндустрии и экспертов не сложилось. Следует отметить множество мнений о ключевых источниках финансирования, которые вместе или по отдельности будут актуальными для разных подсегментов индустрии или даже различных групп контента.

Наиболее очевидной представляется ситуация в подсегменте онлайн-видео. Его рекламные доходы будут расти, однако концентрация основных получателей рекламной выручки останется чрезвычайно высокой. Развитие ситуации в подсегменте видеоконтента видится представителям онлайн-кинотеатров следующим образом: «Один большой игрок непрофессионального видеоконтента, который будет работать с UGC. Два больших игрока вроде нас [легальное кино и телевизионный контент. – Ред.]. Вот эти три компании… будут собирать порядка 50–60 % диджитальных видеобюджетов, рекламных бюджетов на видеорекламу. Все прочее будет уходить остальным игрокам и в YouTube… Опять же, YouTube будет сохранять большую долю, но это в случае, если им не перекроют кислород».