Мои драгоценные дни

И наконец итог горьких раздумий и честных признаний самому себе – стихотворение «Перемены»:

Считали, всё дело в строе,И переменили строй,И стали беднее втроеИ злее, само собой.Считали, всё дело в цели,И хоть изменили цель,Она, как была, доселеЗа тридевять земель.Считали, всё дело в средствах,Когда же дошли до средств,Прибавилось повсеместноМошенничества и зверств.Меняли шило на мылоИ собственность на права,А необходимо былоСебя поменять сперва.Обескураживающее правдивостью, лаконичностью и строгой собранностью мысли стихотворение, под которым, я уверена, подписались бы многие, пережившие время Больших Хапков и Больших Обманов.

Но короткое письмо Евгении Самойловне Ласкиной пишет человек, ещё не прошедший своих кругов ада. Ему тридцать с небольшим.

Он не знает и не узнает, что напишет о нём после его смерти Елена Боннэр: «Володя был из тех редких людей, внутренне абсолютная честность которых не допускала никогда никакого нравственного колебания. И для нас с Андреем он был очень близок, несмотря на то, что и встречались нечасто, и высоких слов друг другу не говорили».

Не узнает, что критик и публицист Валентин Оскоцкий назовет его «ориентиром совести. И гражданской совести общества, и личной совести человека».

А Галина Нерпина, поэт другого поколения и другого времени, признается:

«Общение с ним приводило душу в движение. Удивительным образом вокруг него возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. В его присутствии нельзя было быть бесчестным, жадным, суетным. Я помню ощущение этой нравственной силы и душевной щедрости, от него исходивших».

Но пока еще – 1961 год. И Волга, и сонное благодушие, и комары. И это письмо:

«Дорогая Евгения Самойловна!

Мы плывём по Волге… И я чего-то думаю о Вас. Вы замечательный человек – и два Ваших качества явно отсутствуют у всех моих знакомых (писателей и нет): ненытье и радость чужим успехам. Время, что ли, у всех у них это вытравило. Поэтому так к Вам тянутся люди. Для меня очень хорошо, что Вы есть. И не только за всё добро, что Вы для меня сделали, а ещё как просто человек, вера в него – как вообще вера в человечество. Я, наверное, не так сказал, ночью на воде у меня складней получалось, а тут сейчас жарко, но мне хотелось Вам сказать это. <…>

Ваш Володя. 19.06.61».

Были и другие – лёгкие, как выдох, строки о ней или к ней обращённые – о её отзывчивости на чужие беды, о безотказной готовности помочь тем, кто в её помощи нуждался. Всё это замыкалось в особый круг, в центре которого жила, работала, растила сына, отстаивала чужие рукописи, просто ходила по земле, оделяя людей своим обаянием, магнетизмом доброты и вниманием, маленькая смуглая женщина с библейскими глазами.

«Для того, чтобы выключение из плана «Воронежских тетрадей» не было новостью, которую ни объехать, ни обойти, я позвоню сегодня Е. С. Ласкиной и увижусь с нею завтра…»

Варлам Шаламов в письме к Н. Я. Мандельштам.

«Женечка! Ещё раз спасибо… За Ваше редкостное терпение и за удивительную светлую доброту. С Вами ясно и светло, Женечка. Мне было удивительно хорошо с Вами…Целую Вас крепко.

Ваша Мандельштам. 30.8.71».

«…жена Симонова Евгения Ласкина попросила его одолжить Наденьке (Надежде Яковлевне Мандельштам. – Т. К.) деньги, потому что собранного нами “шапкой по кругу” никак не хватало на первый взнос (видимо, за кооперативную квартиру. – Т. К.). Евгения Самойловна принесла деньги, потом Надечка добросовестно вернула, как только получила гонорар за книгу Мандельштама “Разговор о Данте”».

Николай Панченко.

Кто может поручиться, что написанное здесь, по эту сторону бытия, не может быть прочтено – там, где неминуемо однажды окажемся все мы?

Я бы не поручилась.

И потому пишу своё письмо Евгении Самойловне Ласкиной, указывая земной адрес нашей первой и единственной встречи: Арбат, журнал «Москва». И ничуть не сетую на то, что стихи мои так и не были напечатаны тогда. Бог с ними, со стихами. Я получила взамен гораздо большее.

Евгений Винокуров

«Человек пошёл один по свету…»

Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.Николай Заболоцкий

Вот он входит, точнее сказать – вкатывается в Дубовый зал ресторана ЦДЛ, невысокий, гладко выбритый, с прилизанными, назад зачесанными редкими волосами, в черной водолазке, воротник которой натянут до самого подбородка, а сама водолазка плотно обтягивает круглый живот. На нём – пиджак, который на животе никогда не сходится, а висит двумя вертикальными бортами вдоль боков. Рукава водолазки ли, пиджака всегда сдвинуты между кистью и локтем, что несколько удлиняет коротковатые полные руки. Окидывает взглядом столики и, если находит, к кому подсесть, спокойно пододвигает свободный стул, подсаживается и с любопытством заглядывает в тарелку. Если за столом мы с Володей вдвоем, кивает мне, пожимая руку мужу: «Здоро́во, старик!» – и:

– Что это у тебя? – не дожидаясь ответа, берет ничейные вилку и нож и отламывает кусочек мяса или рыбы.

– Жень, давай я тебе закажу то же самое! – улыбается Володя.

– Я и сам могу себе заказать, да и тебе с Танечкой – тоже, но, понимаешь, моя Таня говорит, что при гипертонии я должен больше ходить и меньше есть. У тебя я вот отъем кусочка два-три, ты ведь не против? – и он кладет в рот очередной кусочек. – А если закажу себе что-то, придется съесть всё. Вообще это вредно, старик, – много есть. Я, например, дома мало ем, – и снова его вилка утыкается в Володину тарелку, – это вот твоей Танечке можно, а нам с тобой, старик… – и он горестно вздыхает, проглатывая очередной навильничек.

…Одним из стихотворений, которыми на рубеже 50-х и 60-х я бредила, были винокуровские «Незабудки»:

В шинельке драной,Без обуток Я помню в поле мертвеца.Толпа кровавых незабудокСтояла около лица.Мертвец лежал недвижно,Глядя,Как медлил коршун вдалеке…И было выколото«Надя»На обескровленной руке.Потому была невероятно польщена, когда на каком-то литературном вечере в 1962 году Евгений Михайлович подарил мне сборник «Слово» – «Тане Кузовлевой в день знакомства», в котором было много замечательных стихов, в том числе «Художник, воспитай ученика» с примечательной концовкой: «…Чтоб было у кого потом учиться». Хотя сам допрежь того сетовал: «Кто только мне советов не давал» и признавался:

Чем больше слушал я учителей,Тем больше я хотел быть сам собою.Он в стихах – военных, философских, в любовной лирике – всегда оставался самим собой. При кажущейся простоте строк в нем жил меткий, вглядчивый, сосредоточенный наблюдатель жизни, исследователь души, прежде всего – своей. Мне почему-то казалось, что и в быту, вероятно, он сосредоточен большей частью на себе самом, что для поэта вовсе не странно. При этом ему чужды были позирование и амбициозность. Он, вдумчивый читатель многих умных книг, до конца своих дней не переставал открывать обновленные значения обыденных слов, возвращать их читателям, удивляться любому явлению, задумываться над ним и вдруг подытоживать свои размышления невероятно точной строкой. В его записках о поэзии: «Застигнуть мгновение врасплох – вот всё, что надо художнику». Но вот ведь к этому «застигнутому» мгновению надо быть готовым всегда – иначе упустишь, потеряешь безвозвратно, оборвёшь какую-то ниточку своей судьбы. Заведуя отделами поэзии сначала в журнале «Октябрь», а потом в «Новом мире», он пришёл к неоспоримому выводу: «Стихи в больших количествах – вещь чудовищная, неестественная».

Я заведовал поэзией.Позиция эта – позиция страдательная.В ней есть что-то женственное.Тебе льстят. Тебя обхаживают,На тебя кричат.С часа до пяти ежедневно я сидел за столомИ делал себе врагов…Враги возрастали в геометрическойПрогрессии.Оклад, из-за которогоЯ пошёл заведовать,Уходил на угощеньеОбиженных мною друзей…Легко представить, что поток графоманов был неиссякаем. Шли юнцы и старики, строители, домохозяйки, наконец, сумасшедшие:

Авторы шли. Тонны и тонны стихов.Я бы возненавидел поэзию,Люто, на всю жизнь. Но вдруг попадалась строка…Ещё до того, как мы с Володей поженились и я поселилась в его маленькой комнате коммунальной квартиры (мама описывала дальней родственнице исчерпывающие – по тому времени – сведения о моем новом статусе: «Татьяна вышла замуж за поэта, ему тридцать лет, у него комната»), Винокуров, по рассказам Володи, совершал время от времени обходы Садового кольца. Для этого он заранее намечал, кого из коллег, живущих на само́м Кольце или поблизости, навестит в очередной раз. Володя, к которому он заходил непременно, обычно провожал его до очередного писательского подъезда. Винокуровские приходы, естественно, сопровождались со стороны хозяев каким-нибудь легким перекусоном, интересной – само собой – беседой, после чего Евгений Михайлович откланивался и шёл до следующего приятеля. Зная наперед, что обойти Садовое кольцо можно за три с половиной – четыре часа, он никогда не стремился это кольцо замкнуть, но, сидя в гостях, бдительно следил за временем, чтобы не опоздать к домашнему ужину, и ровно через четыре часа оказывался дома, оставляя за дверью никому, кроме него, невидимые «котомку, посох и багряный плащ» («Пророк»). Да и кто в домашней круговерти и суете станет разглядывать в возвратившемся после непродолжительного странствия домочадце – пророка, кроме самого притомившегося и проголодавшегося путника?

И вот я возникаю у порога…Меня здесь не считают за пророка!Я здесь, как все. Хоть на меня втроемВо все глаза глядят они, однакоВысокого провидческого знакаНе могут разглядеть на лбу моем.Они так беспощадны к преступленью!Здесь кто-то, помню, мучился мигренью?– Достал таблетки?! Выкупил заказ?– Да разве просьба та осталась в силе?..– Да мы тебя батон купить просили!– Отправил письма? Заплатил за газ?..И я молчу. Что отвечать – не знаю.То, что посеял, то и пожинаю.А борщ стоит. Дымит еще, манящ!..Но я прощен. Я отдаюсь веселью!Ведь где-то там оставил я за дверьюКотомку, посох и багряный плащ.

Он принадлежал к братству фронтовых поэтов. Его призвали в армию после девятого класса (изначально сходные судьбы оказались у Юлии Друниной, у прозаика Бориса Васильева, у драматурга Геннадия Мамлина, у Булата Окуджавы…). В 1943-м, не достигнув восемнадцати, окончил артиллерийское училище и был отправлен на фронт командиром взвода. Война для него закончилась в Силезии. Но еще долго его строки приходили оттуда, где между боями «Гамлета играл ефрейтор Дядин и в муках руки кверху простирал», с тех самых полей, изуродованных войной и захлебнувшихся кровью, где навсегда осталось громкое эхо взрыва, и его товарищ

…привстал на колено, губы грызя.И размазал по лицу не слёзы, А вытекшие глаза.Стало страшно. Согнувшийся вполовину,Я его взвалил на бок.Я его, выпачканного в глине,До деревни едва доволок.Он в санбате кричал сестричке:– Больно! Хватит бинты крутить!.. —Я ему, умирающему, по привычкеОставил докурить.А когда, увозя его, колеса занылиПронзительно, на все голоса,Я вдруг вспомнил впервые: у друга ведь былиГолубые глаза.…Кажется, Межиров рассказывал, как в послевоенные годы он и несколько поэтов-фронтовиков, ещё не перешагнувших тридцатилетний рубеж, попали в «историю». Был среди них и Винокуров.

Один из них увлекся красивой мотоциклисткой, отважно летавшей под куполом цирка по разведенному мосту. Межиров, хорошо знавший многих цирковых, взялся познакомить влюблённого поэта с артисткой. Адрес был ему известен, но он предупредил, что за девушкой ухаживает известный жокей, ревнивый и драчливый, так что хорошо бы избежать встречи с ним.

Дабы поддержать товарища в трудную минуту, знакомиться с мотоциклисткой пошли всей компанией. По уговору все, кроме Винокурова, поднялись с бутылкой коньяка на второй этаж деревянного дома, где жила заранее предупрежденная мотоциклистка, а Винокуров был оставлен внизу «на стреме» – дежурить в подъезде у входной двери и в случае непредвиденного появления жокея попытаться по-любому задержать его и подать сигнал об опасности.

«Верхние» засиделись, Винокуров уже терял терпение, как вдруг в подъезд вошёл жокей. Понимая, что в открытом бою ему жокея не одолеть, Винокуров бесстрашно бросился тому в ноги и крепко ухватил за лодыжки, жокей повалился на него, Винокуров же, мужественно терпя наносимые ему удары, хватку не ослаблял и кричал нарочито громко в надежде быть услышанным товарищами, тем более что дверь в квартире мотоциклистки должна была оставаться приоткрытой. Наконец шум борьбы и крики Винокурова были услышаны верхними посетителями, они кубарем скатились вниз и отбили державшегося из последних сил Винокурова.

Николай Глазков, самобытный поэт, непревзойдённый мастер афористичных строк, откликнулся четверостишием:

Сил последних не жалея,Винокуров бил жокея.Винокурова за этоУважаю как поэта.Глазков – бессрербреник, чудаковатый, часто непредсказуемый в поступках.

О нем, словно ненароком задержавшемся в детстве, – у Бориса Слуцкого стихотворение «Коля Глазков»:

Это Коля Глазков. Это Коля,шумный, как перемена в школе,тихий, как контрольная в классе,к детской принадлежащий расе…В середине 70-х в Алма-Ате, во внутреннем дворике гостиницы «Казахстан», ранним весенним утром, видимо, не успев опохмелиться, Глазков, бородатый и костлявый, гордо вышагивал вокруг большого фонтана абсолютно голым, смачно шлепая по каменному бордюру непомерно большими ступнями. Шествие продолжалось недолго – подоспели милиционеры…

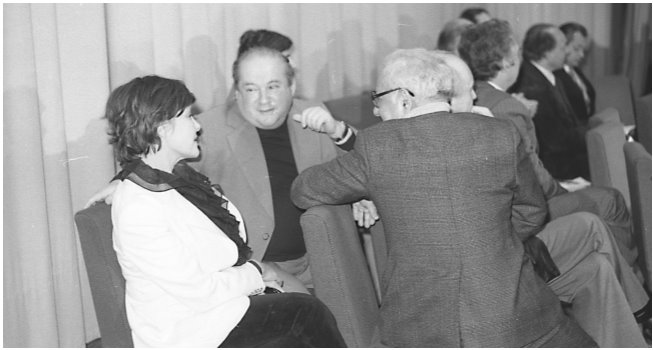

Евгений Винокуров и Белла Ахмадулина

…Однажды и я пришла в «Новый мир» со стихами. Винокуров стихи взял, спросил:

– А как с новой книжкой?.. Вот это стихотворение войдёт? – он выдернул из-под скрепки листок. – Я почему спросил? Если надо, я напишу предисловие, только не обижайтесь – короткое. – И почему-то добавил: – Я в каждую новую книгу обязательно включаю старые стихи – из лучших. Люди иногда с первого раза не вчитываются, не улавливают главной мысли. А так – легче запоминается.

На такой поворот разговора – о предисловии – я не рассчитывала, хотя именно Винокуров дал мне в 1966 году рекомендацию в СП. Он тут же, при мне, набросал страничку с цитатой из «семейного» стихотворения, которое, видимо, перекликалось в чём-то с его собственными, обращёнными к жене Тане, невероятно обаятельной и дружественной ко мне и Володе, работавшей тогда в «Кругозоре». Стихотворение начиналось: «Жить бы да жить, тебя целовать. / Наших детей миловать баловать. / В праздник, внося пироги с курагой, / Дверь прикрывать осторожно ногой…» – ну и так далее. И заканчивалось: «Радостно, ловко, спокойно, легко / Детям ко сну наливать молоко. / Верить, что всё будет ясно и впредь. / Вечером сесть телевизор смотреть. / Спать на руке твоей до петухов. / И, как отравы, бояться стихов».

Предисловие Винокурова открыло мою книжку «Тень яблони». И я им горжусь. По-моему, благодаря этому предисловию книжка вышла в твердом переплете…

Когда Таня в самом начале перестройки ушла от Евгения Михайловича к знаменитому и заслуженно почитаемому Анатолию Рыбакову, автору «Кортика», «Детей Арбата», «Тяжелого песка», мы дома жалели Винокурова, но Таню могли понять, рассудили: так бывает – дочь Ирина выросла, жизнь с поэтом – нелегкое бремя, брак за многие годы себя изжил, вероятно. Остались лишь памятники его любви к ней – «Моя любимая стирала…», «Она» («Любовь? Да нет! Откуда?! Вряд ли это! А просто так: уйдёт – и я умру»), «Когда уходит женщина…»). Осталось его размышление о счастье: «Поэт должен быть счастливым… Поэт может работать – в отличие от всех других профессий – только при повышенной “температуре”, только “заболев” счастьем».

Вскоре после этого мы снова встретили Евгения Михайловича. Вернее, мы обедали в том же самом Дубовом зале ЦДЛ (тогда ещё доступном писателям), и к нам, как всегда, подсел Винокуров. Володя начал его утешать:

– Не переживай, главное – стихи…

Ну и дальше в том же духе. И вдруг Винокуров воздел руки, полузасучив рукава водолазки:

– О чем ты говоришь, старик?! – вскричал он, косясь на меня. – Танечка, не обижайтесь, но нести сквозь всю жизнь гнет чужих настроений, капризов, обид… Да я освободился, я свободен, как птица… – и опустил руки, как будто закончив полет.

Не знаю, насколько он был искренен в этот момент. Думаю, это была самозащита – знак, что вопрос закрыт для обсуждения и чужой жалости.

«Поэт должен быть счастливым…»

Свобода – сестра одиночества.

Но с ним оставались не только известные стихи. Всё ещё оставалась его непосредственность. Как бы нерастраченная детскость, которая могла вызвать улыбку.

За столиком в Пестром зале ждём с ним, когда Володя принесёт всем троим кофе. Винокуров, оглядывая соседние столики, неожиданно спрашивает:

– Вы в поликлинику нашу на диспансеризацию ходите?

Киваю.

– Мне месяц назад там кардиограмму делали, – сообщает, привычно упираясь ладонями в ребро столика и слегка откидываясь на спинку кресла. – И вдруг забегали вокруг меня: «Не двигайтесь! Вам нельзя! У вас опасное состояние! У вас, кажется, обширный инфаркт!» – заставили лечь на каталку и убежали. Лежу. Проходит десять минут, пятнадцать – никого нет. Замёрз – начало весны, окно распахнуто. Пытаюсь дотянуться до пиджака, чтобы укрыться, – не могу. Так и до воспаления лёгких недалеко. Ну, я встал, надел пиджак, вышел из кабинета, поравнялся с регистратурой, где медсестра и кардиологиня что-то весело между собой обсуждают. Забыли обо мне. Не стал их отвлекать, так и ушёл домой. И живу! Никакого инфаркта! И главное, мой организм стал омолаживаться! Не верите? Мне неделю назад зуб выдрали, нижний, боковой, так вот: сегодня утром языком трогаю ямку, а в ней новый зуб прорезается. Представляете? Не верите? Дайте палец!

Протягиваю ладонь. Он аккуратно берёт мой указательный палец и, к моему смущению, засовывает его себе в рот, начиная водить им по нижней челюсти.

– Ну? Тюфствуете пилочку? – картаво спрашивает с моим пальцем во рту.

– Вроде бы да.

– Может, и вправду омолаживаюсь? И волосы стали быстрее расти…

Спустя непродолжительное время в том же Пестром зале, чуть ли не за тем же самым столиком, заговорщицки понизив голос и подавшись к нам с Володей почти вплотную, голова к голове, сообщил, обращаясь к мужу:

– Меня тут с одной женщиной познакомили. Недавно. По-моему, из какой-то московской газеты. Ну, посидели, выпили. Она к себе пригласила. Приехали. Разделись. Нагота ее… Нагота моя… Это меня оглушило, старик. Я ей прямо сказал, что не могу вот так сразу. Я ведь не скот. Надо привыкнуть. Ну как так – сразу? Пообещал назавтра приехать…

– Ну – и? Поехал?

– Поехал, – неохотно отозвался «ходок». И подытожил: – Но открытия, старик, не получилось! Проза.

Перечитала дома винокуровскую «Наготу»:

С детских лет и мне завет завещанскромности. Его я берегу…Но я видел раздеванье женщинна крутом рассветном берегу… —и вспомнила пародию Александра Иванова на это стихотворение:

Бесконечной скромностью увенчан,в размышленьях проводящий дни,наблюдал я раздеванье женщин,не нарочно – боже сохрани!Небосвод безбрежен был и ясен,вжавшись в землю, я лежал за пнём,притаившись. Был обзор прекрасен,слава богу, дело было днем.Весь сосредоточен, как дневальный,я сумел подметить, что хотел:Эллипсообразны и овальнывпадины и выпуклости тел!Искупались… Волосы намокли.Высохли. Оделись. Я лежу.Хорошо, что с детства без бинокляя гулять на речку не хожу!Между тем надвигались абсолютно непредсказуемые 90-е. Для многих из нас попытка страны свернуть к свободе слова, свободе личности, свободе странствий была долгожданной, и мы дружно ходили на митинги, чувствуя окрылённость и надежду. Однако к мечте о свободе человеческие души и сердца, как выяснилось вскоре, приходят значительно раньше, чем осознание реальной возможности/невозможности её торжества. Начались годы пустых прилавков, несметных очередей за чем угодно, безденежья. Разрухи. Мы с Володей тогда ещё не получали пенсий, средства на сберкнижках – его и моей – сгорели в одночасье, на руках оставалось только на батон в день. Выручали нас, как и многих, запасы круп, постного масла, сахара. Не густо, но не смертельно. Когда мы поженились в 1964 году, наш совместный бюджет позволял нам долгое время только покупаемые в кулинарии гречневую кашу по 34 копейки за килограмм (крупу было не достать) и отварное вымя по 60 копеек. Но мы были счастливы, потому что всё остальное, кроме любви, казалось малозначительным. Как-то даже нам крупно повезло: Володя получил по почте гонорар 98 копеек за перевод какого-то стихотворения, и тут же пришло извещение на посылку из Верхней Грязнухи от его мамы.

– Это мама прислала сало, – решил он. – Купим на гонорар десяток яиц и – за салом!

В предвкушении яичницы на сале дома раскрыли посылку: она была доверху наполнена аккуратно обернутыми в исписанные листки из школьных тетрадок целехонькими яйцами… Сюжет – почти по О`Генри.

Винокуров не производил впечатления человека, способного к обустройству быта. Привыкший к частым изданиям и большим тиражам книг, Таниной заботе, лауреат Госпремии, он мужественно переносил все испытания, связанные с ведением немудрёного домашнего хозяйства, с добычей пропитания, с одиночеством.

Человек пошёл один по свету,Поднял ворот, запахнул полу.Прикурил, сутулясь, сигарету,Став спиною к ветру, на углу.В парк вошёл. Зеленоватый прудик.В лодках свежекрашеных причал.Отломил, посвистывая, прутик,По ноге зачем-то постучал.Плюнул вниз с дощатого помоста.Так, лениво плюнул, не со зла.Ничего и не случилось, простоПонял вдруг: а жизнь-то ведь прошла.Известие о его смерти прозвучало неожиданно. Прощались с ним морозным ясным январским днем 1993-го.

И разве важно, когда это произошло – зимой или летом? Главное – прошла жизнь Поэта.

Он ушёл в своё далеко, оставив дома, теперь уже навсегда, «котомку, посох и багряный плащ».

Поэт должен быть счастливым.

Да только ли поэт…

Юлия Друнина – Алексей Каплер

Она и Он

В марте снег блестит и посверкивает прощальной праздничностью зимы. Мы идём с Юлей вдоль писательских дач в Пахре и, поравнявшись с загородным владением Юрия Бондарева, тогда уже не столько прозаика, сколько чиновника от литературы, она иронично усмехается: «Знаешь, как называл его Алексей Яковлевич? Бондов. От Джеймса Бонда».

Это для Юли естественно: о чем бы она ни говорила, в разговор обязательно вплетается имя Каплера. Он всегда рядом с ней, всегда живой – даже после своей смерти.

Мы входим в калитку и останавливаемся возле крыльца. Юля торопливо пытается втолкнуть в замочную скважину то один, то другой, то третий ключ. «До сих пор путаюсь в них. После Алексея Яковлевича я, наверное, целый год не могла разобраться в замка́х – ключи всегда были у него».

У него были не только ключи от жилья: житейские хлопоты, обустройство и поддержание быта, гостевые контакты, наконец, трудно доставаемые лекарства от её бессонниц и депрессий – всё это держал под контролем он, за всё брал на себя ответственность. Дома даже хранился немалый запас продуктов на случай непредвиденных обстоятельств, благодаря которому Юля, оставшись без него, не знала хлопот с очередями вплоть до конца 80-х. Потому пустые прилавки 89–90-го годов и длиннющие многочасовые очереди за самым необходимым заставили её содрогнуться: стоять в очередях она за многие годы отвыкла, они пугали её, готовить только для себя казалось бессмысленным, не лежала душа к уборке, стирке, а работниц, которых созывал Каплер, она удерживать не стала, и они исчезли с его уходом. К тому же квартира и дача нуждались в основательном ремонте. Состояние Юли было близким к отчаянию.

Но в тот мартовский день Юля натирает солью и сливочным маслом куриную тушку и сует в духовку; заметив, что я наблюдаю за её движениями, улыбается – слегка застенчиво, словно извиняясь: «Я вообще-то быстро готовлю. Это, наверное, от бога. Алексей Яковлевич мог позвонить откуда угодно и сказать, что везёт гостей. Одно время это было часто…».