Мои драгоценные дни

Пришла – к маленькой, смуглолицей женщине, с удивительно добрыми глазами.

В таких глазах всегда библейское свечение.

Пришла, зная: Евгения Самойловна Ласкина. Редактор поэзии. Вторая жена Константина Симонова, стихи которого я знала наизусть.

Пришла, ещё не зная: сколько поэтов подпадало под её обаяние. Это выяснилось гораздо позже. А тогда, едва ступив на порог её узкой и длинной, как мне показалось, комнаты, я была остановлена вскинутым на меня взглядом. Впоследствии я не раз вспоминала этот взгляд и не могла объяснить себе, что за притяжение было в нем. А ведь именно на притяжение этого взгляда, на его теплоту и магнетизм шли многие именитые современники – прозаики, поэты, артисты. Но и вовсе не именитые и мало кому известные. И уносили в себе толику этого тепла.

Алексей Симонов, кинорежиссер, прозаик, президент Фонда защиты гласности, в книге «Парень с Сивцева Вражка», пишет в ней о своей матери: «Были два типа редакторов. Редактор-начальник и редактор-соучастник. Она выбрала себе позицию соучастника и оставалась ей верна все последующие двенадцать лет, пока… за это её из журнала не вышибли».

Какие надписи оставляли ей на своих книжках авторы, какие письма писали… Я бы, наверное, никогда не прочитала ни эти книжные – на титулах – слова благодарности, и уж тем более не прочитала бы несколько писем, ей адресованных, если бы не автобиографическая книга А. Симонова, которая сама – как «теплая варежка» не только детства, но – что гораздо важнее – человеческой души. Книга – о дедах и бабках его, о родителях и их окружении. О себе самом.

Евгения Ласкина с сыном Алексеем Симоновым. 1945

С разрешения автора я приведу три письма из этой книги, адресованные Евгении Самойловне Ласкиной.

Три письма – три имени. Три абсолютно разных человека и три разные судьбы: Владимир Луговской. Ярослав Смеляков. Владимир Корнилов.

Двум из них выпали репрессивные 30–40-е, военные «сороковые-роковые» и сложные пятидесятые. Третьему досталось диссидентство шестидесятых и последующих лет.

По-разному каждый из них жил и выживал в мясорубке своего времени, которое я не берусь судить. Подлинный Судья – один на всех – Господь Бог.

Каждому из троих досталась своя дорога к Истине. Та самая, над которой – что бы ни случилось – сияет незакатно и спасительно женская светозарность.

Владимир Луговской – это пронизанная свежестью дороги «Песня о ветре», это парящая под романтическим сводом молодости «Курсантская венгерка», это очень человеческое – «Медведь»…

Владимир Луговской – сильный, волевой, мохнатобровый, с военной выправкой. Такой – живет, не сгибая спины, такой – защитит от любой беды и страну, и младенца, при таком – любая слабость позорна и любая ложь смертна. Так казалось.

Кто посылает нам испытания – Бог или Дьявол? А может, и тот и другой – немыслимы друг без друга, неразделимы? Как не разделимы дневной свет и ночной мрак.

Первое испытание в судьбе Луговского – год 1937-й. Разгар Большого террора. Среди сотен расстрелянных – священник Павел Флоренский, скульптор Н. Бруни, поэты Павел Васильев, Ильяс Джансугуров, Николай Клюев, Борис Корнилов, Николай Олейников, Иван Приблудный, Галактион Табидзе…

Из дневника Александра Константиновича Гладкова (1912–1976), киносценариста, драматурга, автора пьесы в стихах «Давным-давно», лауреата – за нее – Сталинской премии, получившего лагерный срок в 1948-м за «хранение антисоветской литературы», дружившего с В. Э. Мейерхольдом, не отрекшегося от него в самые трудные годы и ставшего его биографом:

«20 апреля <1937>

В № 2-м “Молодой гвардии” стихи Владимира Луговского о последнем процессе. Там есть такие строки: “Душно стало? Дрогнули коленки? / Ничего не видно впереди? / К стенке подлецов, к последней стенке! / Пусть слова замрут у них в груди”… Что бы после ни писал Луговской, ничего не смоет подлости этого стихотворения, невиданного в традициях русской поэзии…»

(Из книги: Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941 г. М.: РОССПЭН, 2010. С. 651.)

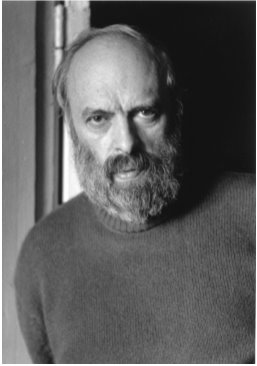

Владимир Луговской

Этот тяжелый – в прямом и переносном смыслах – том мне подарили в РГАЛИ в год его выхода. Как прав, как точен был киносценарист Яков Костюковский, обронивший однажды: «Надо загодя думать о чистоте некролога!».

В 1961-м, ошеломлённая стихами Луговского, я зашла на один из семинаров поэзии в Литературный институт. Знала: в тот день поэт Сергей Смирнов, учившийся до 1940 года на вечернем отделении Литинститута на семинаре Луговского, будет рассказывать о своём наставнике: о том, с каким восхищением слушали его стихи студенты, как жадно впитывали в себя его мужественные интонации, как не сомневались в том, что если грянет война, он одним из первых встанет в строй. И мысли ни у кого не было, что после первых дней, проведённых на фронте, он устремится в Ташкент, в «самое пекло», как зло острили в военное время о таких вот – сломленных духовно, напуганных, потерявших себя…

Спустя полвека после победы Евтушенко напишет в антологии русской поэзии «Строфы века» (Минск – Москва: Полифакт, 1995):

«Во время войны Луговской оказался в глубоком кризисе – моральном и литературном. «Бровеносец» советской поэзии, как шутили о нем, оказался не слишком бронированным. Выбрался он из этого кризиса своими последними книгами – “Солнцеворот”, “Синяя весна”, “Середина века”, где раскрылась бездна не известных никому возможностей поэта. “Алайский рынок”, где Луговской исповедуется, стало одним из ошеломивших меня подарков нашего литературного наследия. Он был добрейшим, гостеприимнейшим воспитателем молодых поэтов».

В «Алайском рынке» – его исповедь. Суд над собой.

…Что мне сказать? Я только холод века,А ложь – моё седое остриё.…Сижу холодный на алайском рынкеИ меры поднадзорности не знаю.И очень точно, очень непостыдноВосходит в небе первая звезда.Моя надежда – только в отрицанье.Как завтра я унижусь – непонятно.. . . . . . . . . . . . . . . . . .Я видел гордости уже немало,Я самолюбием, как чёрт, кичился,Падения боялся, рвал постромки,Разбрасывал и предавал друзей,И вдруг пришло спокойствие ночное,Как в детстве, на болоте ярославском,Когда кувшинки жёлтые кружилисьИ ведьмы стыли от ночной росы…И ничего мне, собственно, не надо,Лишь видеть, видеть, видеть, видеть,И слышать, слышать, слышать, слышать,И сознавать, что даст по шее дворникИ подмигнёт вечерняя звезда.Опять приходит лёгкая свобода.Горят коптилки в чужестранных окнах.И если есть на свете справедливость,То эта справедливость – только я.1942–1943, ТашкентТочнее о суде совести не скажешь.

Летом 1955 года датировано письмо Луговского Евгении Ласкиной из Сходни в Москву. Кто писал это нежное письмо – безжалостный обвинитель несчастных жертв, или сломленный окружающей холодностью поэт, или переживший многое на пути к своему нравственному возрождению немолодой человек, цепляющийся за спасительную память о маленькой женщине, одарившей его своей симпатией и дружбой?

«Дорогой дружок Дженни!

Очень обрадовался, когда услышал от тебя, что возвращение твоё будет в конце августа.

У меня сейчас слишком большое горе (речь идет о самоубийстве А. А. Фадеева. – Т. К.), чтоб я мог особенно связно писать. Александр Александрович был самым лучшим, благородным, преданным и обаятельным другом в моей жизни, и другого такого в системе нашей солнечной и галактической мне не отыскать. Ты хоть сама с ноготок, но очень мудрая и всё понимаешь. Потом, это ещё большое горе моего дома.

В общем, я брожу в центре русской природы и размышляю о жизни и смерти, о творчестве и об истории, а больше всего о том, как всё проходит мимо и исчезает. Работаю над гослитовским изданием. Вообразил, что ты, маленькая моя, пойдешь по горам и ущельям, и завидую тебе.

Ты такая родная и милая. Мы все испытали за 19 лет со времен желтого дрока – и горе, и радость, настоящие трагедии, встречи и разлуки, все виды жизненных перемен, а я всё так же рад слышать “хэллоу” по телефону, рад тому, что ты живешь на свете, рад тому, что я тебя верно люблю и что ты всегда останешься для меня дорогой и трогательно милой.

Вспоминаю всё, что связано с тобой, а это очень, очень много. И главное – не разбегаться в разные стороны, быть вместе на всю жизнь. Ты-то мне очень нужна. Это очень, очень по-хорошему. Ну, до свиданья, буду ждать. Да будет лёгок твой горный путь. Целуй Алексея. Тебя целую и обнимаю 1000 раз и остаюсь твоим верным трубадуром. Напиши чего-нибудь – две строки, сюда или на Лавруху (Лаврушинский переулок. – Т. К.) (кв. 98). Ещё раз нежно целую. Надо чаще, чаще видеться».

Автор другого письма – Ярослав Смеляков, «талантливейший и несчастнейший поэт» (Евтушенко), которому было отмерено три лагерных срока. С короткими промежутками они забрали у него почти два десятилетия жизни.

Ярослав Смеляков

Автор твердившихся взахлёб многими и многими моими ровесниками, да и не только ими, – «Любки Фейгельман», «Хорошей девочки Лиды», «Зимней ночи» (Когда открываются рынки, / у запертых на ночь дверей / с тебя я снимаю снежинки, / как Пушкин снимал соболей), «Милых красавиц России», «Если я заболею», «Манон Леско»; позднее – автор пронзительной «Жидовки»…

В 30-х годах ХХ века многие ставили рядом три талантливых поэтических имени: Ярослав Смеляков, Павел Васильев, Борис Корнилов.

Первому аресту Смелякова в 1934 году предшествовала (а может, сыграла свою злую роль, стала поводом) статья Горького «О литературных забавах», в которой он соединил имена Смелякова и Павла Васильева, считавшегося ярким и талантливым певцом семиреченского казачества и отличавшегося довольно буйным, непредсказуемым нравом, что могло их сближать – Смелякова и Васильева. Рассказывали, что однажды в подпитии, купив на рынке коровье вымя, он засунул его в брюки и принародно, под испуганные женские визги на улице вытягивал на ходу поочередно по одному соску из прорехи и широким отчаянным жестом отсекал его заранее приготовленной бритвой, восклицая: «Эх, жизнь!..».

В статье писалось: «…на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова всё более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг… и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюбленности, и поведение Смелякова всё менее и менее становится комсомольским…».

Третьим поэтом в этом содружестве был волжанин Борис Корнилов, муж Ольги Берггольц, которого щедро хвалили за «Песню о встречном» (моим любимым корниловским стихотворением была и остается «Соловьиха»).

Но и «Песня о встречном» не уберегла Корнилова от расстрела в том же 1937 году, хотя потом она звучала многие десятилетия после гибели автора. В том же 1937-м был арестовал и расстрелян Павел Васильев, а Ярослав Смеляков – один из «трех витязей стиха» – тогда же возвратился после первой отсидки. Её причину толкуют по-разному.

Прозаик, биограф Смелякова Анатолий Васькин считает, что, узнав об убийстве Кирова, Ярослав Васильевич неосмотрительно заметил: «Теперь пойдут аресты, пострадает много невинных людей». Евгений Евтушенко называет иную причину, правда, на мой взгляд, сомнительную: «Смеляков публично справил малую нужду на портрет Сталина».

Позднее Смеляков написал о судьбах друзей и о своей судьбе:

Мы шли втроём с рогатиной на слово и вместе слезли с тройки удалой — три мальчика,три козыря бубновых,три витязя бильярдной и пивной.Был первый, точно беркут на рассвете,летящий за трепещущей лисой.Второй был неожиданным, а третий —угрюмый, бледнолицый и худой.Я был тогда сутулым и угрюмым,хоть мне в игрепока еще – везло,уже тогда предчувствия и думыизбороздили юное чело.А был вторым поэт Борис Корнилов, —я и в стихах и в прозе написал,что он тогда у общего кормила,недвижно скособочившись, стоял.А первым был поэт Васильев Пашка,златоволосый хищник ножевой —не маргариткойвышита рубашка,а крестиком – почти за упокой.Мы вместе жили, словно бы артельно.но вроде бы, пожалуй что,не так —стихи писали разно и отдельно,а гонорар несли в один кабак.По младости или с похмелья —сдуру,блюдя всё время заповедный срок,в российскую свою литературумы принесли достаточный оброк. У входа в зал, на выходе из зала, метельной ночью, утренней весной, над нами тень Багрицкого витала и шелестел Есенин за спиной.…Второй наш друг, ещё не ставши старым, морозной ночью арестован был и на дощатых занарымских нарах смежил глаза и в бозе опочил. На ранней зорьке пулею туземной расстрелян был казачества певец, и покатился вдоль стены тюремной его златой надтреснутый венец. А я вернулся в зимнюю столицу и стал теперь в президиумы вхож. Такой же злой, такой же остролицый, но спрятавший для обороны – нож. Вот так втроём мы отслужили слову и искупили хоть бы часть греха — три мальчика, три козыря бубновых, три витязя российского стиха.Первому следователю своему Смеляков адресовал послание, которое было напечатано только после смерти поэта:

В какой обители московской, в довольстве сытом иль в нужде сейчас живёшь ты, мой Павловский, мой крестный из НКВД?. . . . . . . . . . . . . . . .Я унижаться не умеюи глаз от глаз не отведу,зайди по-дружески скорее.Зайди.А то я сам приду.Второй срок он отбывал в одном из карельских лагерей – тоже по доносу. Там и застала его советско-финская кампании 1939–1940-х годов, когда финны, оккупировав Карелию, определили его работать на ферме как военнопленного. К бывшим пленным в СССР отношение было отнюдь не сочувствующее – после освобождения должен был жить Ярослав Васильевич не в Москве.

Третий, последний арест он предчувствовал.

Анатолий Васькин пишет: «Однажды, будучи в подпитии, он подсел к двум малоизвестным поэтам, один из которых прочитал Смелякову свои стихи о Сталине. А Смеляков возьми и ляпни: “Почему у тебя о Сталине плохие стихи, а о Ленине хорошие?” Этого было достаточно, чтобы два поэта-собутыльника написали на Смелякова донос. Почему сразу оба? Дело в том, что если бы один из них промолчал, то из свидетеля сразу бы превратился в обвиняемого за то, что не донёс».

Кажется, в книге воспоминаний Ваншенкина есть эпизод, относящийся к тому же дню. К Смелякову домой пришли Ваншенкин и Винокуров. Выпили. Смеляков сильно нервничал, полагал, что за ним следят. Попросил Винокурова выглянуть в окно – не стоит ли «топтун» под окнами. Винокурову, с его небольшим ростом и уже тогда хорошо обрисованным животом, пришлось лечь на подоконник и свесить голову, чтобы разглядеть, есть ли кто-нибудь у подъезда.

Смеляков неожиданно громко крикнул ему:

– Только не блевать!

Арестовали Смелякова в тот же вечер, как только Ваншенкин и Винокуров ушли. Видимо, арестовывавшие не хотели лишних свидетелей и лишней мороки с протоколами…

Судили поэта по зловещей 58-й как врага народа (25 лет лагерей, практически – пожизненно). Вряд ли выжил бы. Помогла смерть «вождя всех времен и народов».

В 1955 году его, вышедшего после третьей отсидки в Инте, на перроне встречал Михаил Луконин, который снял со Смелякова лагерную телогрейку и надел на него свой кожаный пиджак. Этим пиджаком Ярослав Васильевич очень дорожил.

Мрачноватая насупленность вечного зэка Смелякова – такая же, как на лагерных снимках Солженицына.

Удивляться ли этой зэковской смеляковской хмурости, иногда желчности, грубости, для которых иной раз достаточно было одной спорной фразы, не к месту сказанного слова, не вовремя раздавшегося телефонного звонка.

Когда ему, заведовавшему отделом поэзии в «Дружбе народов», в день смерти Вероники Тушновой позвонил бывший комсомольский работник, чтобы узнать о судьбе своих стихов, Смеляков глухо и раздельно произнес: «Сегодня умерла Вероника Тушнова», – и повесил трубку. Автор снова набрал телефон мэтра – о смерти Тушновой он уже слышал, а вот как с его стихами… Тем же низким голосом, но более раздраженно Смеляков повторил: «Сегодня умерла Вероника Тушнова!». И снова – теперь уже резко – опустил трубку на рычаг. Когда же автор позвонил в третий раз, Ярослав Васильевич его послал на… Тугодумный автор страшно обиделся и всё пытался выяснить у завсегдатаев ЦДЛ, почему Смеляков его послал, – он ведь только хотел о своих стихах спросить…

Как-то в конце 60-х в Пестром зале ЦДЛ Смеляков сидел за соседним со мной столиком в окружении нескольких молодых поэтов – студентов Литературного института. Они читали ему свои стихи и ждали его суда. Он бурчал что-то о том, что настоящих поэтов не осталось, разве что только он да вот, может быть, они, молодые. Все остальные, как он выразился, – г-но. Один из студентов вскоре распрощался и ушёл. Смеляков проводил его колючим взглядом: «Этот – тоже г-но!» Потом поднялся второй собеседник, третий, четвертый – и вслед каждому звучало то же самое. Когда же ушёл последний, Смеляков допил водку и подвел нерадостный итог общения с «молодыми дарованиями»: «А в общем, все они г-но. Один я…».

Но какой нежностью дышат стихи Смелякова о женщинах! Эта нежность, наверное, запрятанная в самой глубине обожженного и измученного лагерями сердца, позволяла душе оживать, едва почувствовав воздух свободы. Нежность и бережность – может быть, чуть более осторожные, чем в стихах, – пульсируют в его письме к Евгении Самойловне Ласкиной.

«Милая Женечка (надеюсь, мне после воскрешения разрешено обращаться к Вам с нежной фамильярностью), милая Женечка – Вы меня обрадовали и огорчили своим письмом. Обрадовали гораздо больше, чем огорчили. Главное дело, Вы пишете, что я, наверное, и не вспомнил о Вас ни разу. Грубая ошибка. Я вспоминал о Вас, пожалуй, не реже, чем Вы. У меня отличная память, я даже помню, как Вы записывали мой стишок про девочку Лиду. Интересно, потеряли ли Вы его? По-моему – нет. И Вы далеко не “не привлекательно” выглядели в моих воспоминаниях; скорее, я сам сделал несколько неловкостей, если не по отношению к Вам, то в Вашем присутствии. Кстати, раз уж пошло на воспоминания, то у меня однажды болела голова, и Вы гладили мою голову – это было замечательное средство от головной боли. У нас его нет сейчас и когда ещё оно будет? Я спрашивал о Вас у единственного человека из довоенного мира, которого мне пришлось увидеть, – у Сергея Васильева. И он сообщил, что Вы на Уральском заводе прекрасно работали и даже награждены медалью, что меня обрадовало. Но я понял его так, что Вы и сейчас там. Оказывается, нет. Вы у себя в семье, сын Ваш наверно стал уже гигантским ребенком – он был велик по-старинному ещё тогда, в 41 году. Меня растрогало, что Вы даже помните день моего отъезда. Спасибо Вам, дорогая. Я мало изменился за это время, хотя внешне, наверно, постарел: у меня нет ни потребности, ни возможности заглядывать в зеркало. Стал опытнее тем тяжелым опытом, свойственным не поэтам, а людям иного порядка, и все-таки остался поэтом – очевидно, это во мне неистребимо. Сейчас я пишу свою большую вещь – повесть в стихах. Кажется, получается – и это вся моя радость. Пишу урывками, но пишу. Когда окончу, пришлю экземпляр Вам – читайте и не забывайте меня. Я все-таки этого стою. Мне хотелось бы, чтобы Ваше письмо было не последнее. Я рассчитываю на длинную переписку. Я не писал почти никому, кроме матери (послал одну открытку в «Знамя»). Не хотелось писать. А Вам почему-то захотелось, и я сразу же взялся за ответ. Хоть за это простите мне мои прегрешения. Ну, будьте здоровы и энергичны. Авось, мы с Вами ещё встретимся. Это было бы прекрасно! Вот и Вам один восклицательный знак в ответ на Ваши, моя милая. Целую Вас почтительно и длинно.

Ваш Ярослав».

Владимир Корнилов

И вот – Владимир Корнилов, автор третьего отобранного мной письма к Евгении Самойловне Ласкиной. Трижды исключавшийся из Литинститута за «идейно-порочные стихи», он в хрущёвскую «оттепель» пишет повесть в стихах «Заполночь» – о сталинских ночных арестах, – помеченную 1958–1960 годами и ходившую по-самиздатовски в списках.

Сейчас, когда я думаю о его судьбе, мне кажется, что он из тех, кто чуть ли не от рожденья ощущает в себе оголенный, как провод под током, нерв гражданской совестливости и человеческой порядочности.

Если бы я отважилась написать портрет Владимира Корнилова его же стихами, я бы нашла множество цитат, но остановилась бы возможно на этих:

Смутные годы —Ты им судья.Муки свободы —Выбор себя…Подумав, добавила бы:

Это высшее в мире геройствоБыть собой и остаться собой.Устоять средь потока и ветра,Не рыдать, что скисают друзья,И не славить, где ругань запретна,Не ругать там, где славить нельзя.И подвела бы черту:

Я устал от минут роковыхИ от прочей торжественной дичи.Мёртвым – почести. Но для живыхВ незаметном сокрыто величье.Последняя цитата интонационно перекликается со строками Владимира Соколова:

Я устал от двадцатого века,От его окровавленных рек.И не надо мне прав человека —Я давно уже не человек.Но оттенки там и тут разные.

Соколовское, не менее выстраданное «И не надо мне прав человека – / Я давно уже не человек» – осиновый кол, вбитый в могилу века-Иуды. Путь оборван. Смирись. Живи с этим смирением, сколько сможешь. Если сможешь.

Разность позиций. Разность характеров.

Для Корнилова главное – это «В незаметном сокрыто величье»: несмотря на пир во время чумы, – движение в сторону жизни, в сторону сопротивления, без погони за почестями и славой, без лишнего шума. Молча. Стиснув зубы.

Впервые прочитала стихи Владимира Корнилова в 1961 году в доставшемся мне в студенческие годы по счастливому случаю альманахе «Тарусские страницы» – это была поэма «Шофёр», которую потом не находила ни в одном его сборнике и немногие строки из которой помню до сих пор – о вспышке дорожной страсти шофера к случайной попутчице: «И пошла рука, как Мамай, / На ходу обрывая пуговицы…».

В том самом альманахе, теперь зачитанном до ветхости, – с незабываемыми строчками Цветаевой, Заболоцкого, Коржавина, Николая Панченко, Самойлова, Штейнберга, Слуцкого, Винокурова; с прозой Окуджавы, Максимова, Балтера, Паустовского…

В том самом альманахе, из-за которого незамедлительно были остановлены типографские станки, дабы не допечатывать тираж, и подвергнуты партийной расправе все, кто был причастен к выпуску крамольного (необычайно талантливого и столь же необычайно смелого даже для «оттепели»!) издания, а новому руководству Калужского издательства вменялось в обязанность впредь «расширить авторский состав за счёт новаторов производства и специалистов промышленности, сельского хозяйства и культуры».

1964 год для Корнилова – год двойной удачи: выходит первый сборник стихов «Пристань» и Анна Ахматова пишет ему рекомендацию в Союз писателей: «…Своя интонация и свой путь в поэзии – явления совсем не такие частые».

У него свои нравственные правила, поступаться которыми он не может и не хочет: подписывает множество писем в защиту арестованных диссидентов А. Гинзбурга и Ю. Галанскова, неправедно осуждаемых писателей Юрия Даниэля и Андрея Синявского.

Но ещё до этого его престают печатать, и хотя второй сборник «Возраст», пусть и обкарнанный цензурой, всё же успевает выйти, дальше – всё глухо: стихи, повести «Без рук, без ног», «Девочки и дамочки», романы «Демобилизация» и «Каменщик, каменщик» цензура не пропускает ни в один журнал. Из Союза писателей Корнилов изгоняется.

Устав бесплодно предлагать прозу на родине, он печатает её в «антисоветских» «Гранях» и «Континенте», становясь в открытую неудобной и опасной фигурой для власти.

И власть незамедлительно реагирует: лишенный любого вида литературного заработка (даже переводы – и те под чужими именами – это поддержка друзей), он работает уборщиком снега, чтобы милиция не привлекла его за тунеядство. Почти на два десятилетия он оказывается среди тех обреченных Системой на изгойство, кто, оставаясь порядочными, молчаливыми, не трубившими на каждом перекрестке о своих мытарствах, —

Работали без надеждыВ безденежье и в неволе.Эти безвыходные для него годы семью, где подрастала дочка Даша, кормит в основном его жена Лара (Лариса Георгиевна) Беспалова, редактор отдела прозы журнала «Новый мир». Владимира Корнилова вызывают в милицию, предлагая эмигрировать: «Все люди вашей судьбы уезжают»…

Но вот – перестройка, почти эйфория. Свобода…

Я надеюсь на гласность,На неё на одну…Корнилова начинают издавать – печатают книгу за книгой, стихи и прозу, книгу о русской лирике «Покуда над стихами плачут». Однако, как всякое подобное состояние, эйфория сменяется разочарованием. А свобода…