Мои драгоценные дни

Т. Кузовлева. 1971

О Слуцком говорили, что он вообще не матерится.

Как по-разному оборвались их судьбы!

Флор Васильев, близкий друг нашей семьи, которого и я, и Володя много переводили, лирик, стал руководителем писательской организации в Удмуртии. Погиб в сорок четыре года, в июле 1978-го, в автокатастрофе, возвращаясь в Ижевск ночью после выступления. Его тело обнаружили и опознали на безлюдном шоссе ранним рассветом, спустя несколько часов после аварии.

Петя Вегин эмигрировал с дочкой Катей, страдавшей сахарным диабетом и длительными депрессиями, в Америку и оказался в Лос-Анджелесе. Какие-то годы работал в «Панораме», потом пытался создать свою газету, но безуспешно. Издал в Москве книжку воспоминаний «Опрокинутый Олимп», в которой он настойчиво ставил себя впереди Вознесенского и Евтушенко, отодвигая их на второй план, хотя в действительности был абсолютным эпигоном Андрея и за Евтушенко мог ходить хвостиком. В Лос-Анджелесе он серьезно запил. Катя через несколько лет стала тяжелой наркоманкой. Хозяин небольшой квартиры, которую снимали отец и дочь, выселил их после того, как Катя устроила в ней пожар. Петя, оставшись без работы задолго до этого, а потом и без жилья (прежний хозяин «не рекомендовал» их другим домохозяевам), спился окончательно. В дешевом номере мотеля, который оплачивали вскладчину несколько сердобольных женщин из бывшей советской эмиграции, он умер, подавившись сосиской. Петя задохнулся.

Андрей Вознесенский: его я видела в последний раз весной 2009 года в ЦДЛ, когда он уже почти не мог разговаривать. У меня в то время гостил мой друг Александр Половец, создатель и главный редактор с 1980 до 2000 года лучшего в тот период русскоязычного еженедельника в Америке – «Панорамы», а потом – президент Американского фонда Булата Окуджавы, автор нескольких книг воспоминаний, бесед, рассказов. Мы заглянули в Арт-кафе поужинать.

Андрей сидел один за столиком наискосок от нас. Посетители поглядывали на него и перешептывались. Видимо, Зоя была где-то рядом – не могла же она оставить его тут одного. Не уверенная в том, что он меня узнает, я все-таки подошла к нему поздороваться, назвалась (кивнул: «узнал»), спросила, один ли он (слабо качнул головой: «нет»), сказала, как рада его видеть, как часто перечитываю его стихи, особенно ранние, как надеюсь, что он снова обретет силы. Он грустно улыбнулся, что-то невнятно прошелестел губами, по щеке скатилась слеза. Я наклонилась и осторожно поцеловала его в висок. Мы с Сашей вышли из Арт-кафе на улицу. Пока разговаривали, шофер вынес из ЦДЛ повисшего у него на плече и вяло перебиравшего ногами Андрея, и, как былинку, осторожно опустил в машину…

Через год Андрея не стало.

После той морозной прогулки все – окоченевшие до синевы Петя и Андрей, незамерзающие Б. А. и Флор – зашли к нам. У меня была закопана в сугроб под яблоней бутылка водки. Разогрелись и еще довольно долго обсуждали разные разности отнюдь не литературного содержания: интригующую близость двух известных поэтесс, новый развод Володи Соколова, до болезненности страстный сталинизм Феликса Чуева и то, как Владимир Цыбин, страшно гордый тем, что временно заменяет председателя бюро секции поэзии Михаила Луконина, вручал поэтессе Нине Эскович поздравительный адрес к 60-летию: «Совсем недавно мы принимали Нину Леонтьевну в Союз, а сейчас ей уже шестьдесят. Не каждому удается столько прожить!»…

Слуцкий слушал, но не комментировал.

Когда же все темы оказались исчерпаны и ненадолго воцарилось молчание, Петя ни к селу ни к городу неожиданно выкрикнул:

– А вообще все Марины – ведьмы!

Мариной звали Петину жену.

* * *Лето 1972 года выдалось необыкновенно знойным и засушливым.

В Москве температура поднималась под сорок. В Шатуре, как всегда в жару, горели торфяники – Москву по утрам заволакивал сизый удушливый дым.

Надо было бежать из города, пока не спадет жара. Я позвонила Слуцким, которых эта жара тоже мучила, особенно уже тогда болевшую Таню, и предложила поискать что-то под Москвой. Они моментально согласились.

Наша литературная приятельница, жившая в Ивантеевке и тайно влюбленная в неприступного Бориса Абрамовича, предложила договориться с дирекцией пустовавшей ведомственной гостиницы при заброшенном полигоне дорожных машин. Нам разрешили снять там два номера.

Шестиэтажное строение возвышалось над окружающим его с трех сторон лесом. С четвертой раскинулся пустовавший полигон. Рядом бежала неширокая быстрая речка Уча.

В номерах были душ и туалет, на первом этаже – кухня с посудой и газовой плитой, готовили еду мы сами, поочередно. За окнами высокий сосновый бор, в гуще которого красноголовые дятлы громко долбили засохшие стволы.

Обычно через день мы сообща ловили такси в Ивантеевку за продуктами. В продмаге выбор был небольшой, но плавленые сырки «Дружба», хлеб, кое-какие овощи, макароны и слипшуюся карамель купить было можно. Тушенка была только свиная в стеклянных пол-литровых банках: две трети жидкого от жары свиного жира и одна треть волокнистых комлей мяса. К счастью, мы все были неприхотливы, и, если находилось во что взять квас, то обед получался роскошным: ели окрошку и макароны с тушенкой. После обеда Слуцкие обычно уходили к себе отдыхать, а мы садились переводить кого-нибудь из национальных друзей. Наша дошкольница Оля проводила лето на детсадовской даче под Звенигородом.

Как-то мне потребовалось что-то уточнить у Слуцкого. Забыв о том, что у них в это время отдых, постучала в дверь.

– Кто? – не очень приветливо спросил Б. А.

Отступать было поздно. Я смущенно отозвалась.

– Входите, Таня, – послышалось из-за двери.

Я вошла. Слуцкий сидел у изголовья Таниной кровати с книгой в руках, что-то, очевидно, читал ей. Таня лежала на спине в полудреме, разрумянившись (солнце било в распахнутое окно сквозь занавеску), натянув к подбородку простыню, и была необыкновенно красива.

Вот и проросла судьба чужаясквозь асфальт моей судьбы,истребляя и уничтожаясебялюбие мое…Я знала, что Борис Абрамович тщательно следил за Таниной температурой, за скачками ртутного столбика, зависящими от степени обострения в пораженных опухолью лимфоузлах. Температура могла быть почти нормальной, могла внезапно подскочить, чему предшествовал озноб, до 37,5, а то и выше 38,0 – и это было уже тревожно.

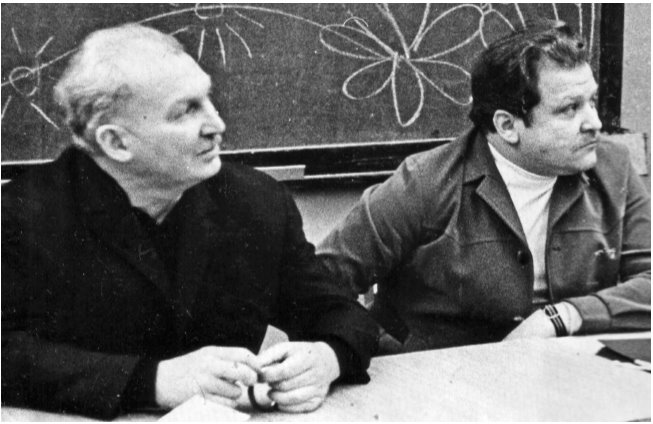

Борис Слуцкий и Владимир Савельев. Руководители семинара поэзии Московского совещания молодых писателей. 1971

Когда жара немного спадала, мы гуляли по лесным дорожкам под говор ожестеневшей за лето гремучей листвы, обсуждая перспективу жизни на Истре, в писательском дачном кооперативе «Красновидово», который представлялся нам земным раем, но строился этот рай уже лет шесть и всё никак не мог достроиться. Обе наши семьи были в списках будущих жильцов.

– И всё же, – допытывался у Володи Борис Абрамович, – когда, по-вашему, мы сможем, наконец, там поселиться?

– Бог его знает, но, наверное, лет через пять уж точно въедем, – неуверенно отвечал муж.

– Это уже без меня… – тихо произнесла Таня, – пять лет я не проживу.

Дальше шли молча.

Она прожила после этого ровно пять лет.

Дачный кооператив на Истре достроился ещё через десять лет.

И были вечерние купания. Слуцкий плавал, отфыркиваясь, как морж, и на берегу тщательно растирался махровым полотенцем. Две глубокие воронки ввинтила в его тело война (река, конечно, не послевоенная баня «в периферийном городке», где «ордена сдают вахтерам, / Зато приносят в мыльный зал / Рубцы и шрамы – те, которым / Я лично больше б доверял», писал он в стихотворении «Баня», но те две его воронки были уж точно значительней иных наград).

Война оставила Слуцкому не только шрамы на теле, но и в результате сильной контузии – стойкую, изнурительную бессонницу.

И – то ли война разбудила в нем одно удивительное свойство, то ли оно было врожденным, но он мог обходиться без часов. Они словно жили у него внутри – он в любой момент с точностью до минуты определял время.

Таня легко и бесстрашно ныряла с шатких мостков в темную ночную реку и плыла, погружая лицо в воду и разрубая её энергичным кролем. Плавала она страстно и долго, не уставая, как будто река передавала ей свои глубинные силы.

А потом, снова оказавшись на мостках, она, словно прощаясь, всякий раз замирала, повернувшись лицом к реке, – с мокрой челкой, с освещенными луной плечами и с мокрым листком или подводным стеблем, прилипшими чуть выше локтя.

В такие минуты казалось, что воздух дрожал от тревоги и предчувствия беды.

После смерти Тани Борис Абрамович недолгое время звонил нам («Это Слуцкий», – всегда представлялся он, как будто мы могли не узнать его голос), интересовался, как жизнь, как наша Оля. Говорил отрывисто, на приглашение приехать к нам или на просьбу навестить его всякий раз отвечал отказом и быстро заканчивал разговор. Так же он звонил не только нам.

И почти десять лет мучительно доживал без Тани. Без неё он стал писать совсем другие стихи – не о войне, не о человеческих бедствиях, а о любви. В них стонала, винилась перед ней, истязала себя этой виной его сильная, израненная не меньше, чем тело, душа, торопясь сохранить на земле невидимый след той единственной женщины, с которой он, закрытый и сдержанный, мог быть открытым, понятым, счастливым и любящим.

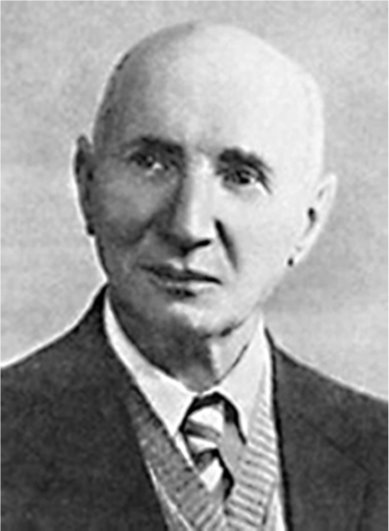

Виктор Фогельсон, Борис Слуцкий, Владимир Корнилов

Небольшая синица была в руках,небольшая была синица,небольшая синяя птица.Улетела, оставив меня в дураках.Улетела, оставив меня одногов изумленьи, печали и гневе,не оставив мне ничего, ничего,и теперь – с журавлями в небе.

Стихи, которые он прежде словно вырубал в камне, теперь дополнились дрожащими строками нежности, незащищенности, раскаяния и потери.

Теперь путь к Тане был немыслимо тяжел. Он прошёл его по грани собственного отчаяния и безумия, сумев максимально приблизиться к однажды намеченной цели – выговориться…

Овсей Любомирский

«Яков, ну вот!..»

Нет, ты полюбишь иудея…Осип МандельштамА из того, чем я владею,Не в такт спеша, не в лад дыша,Глубокой раной иудеяПоражена моя душа.И я понять бесплодно силюсь:За что, за чьи навет и ложь,Мучительно любя Россию,Ты в пасынках при ней живешь.И от неё не ждешь защиты.Но, презирающий испуг,Ты иронично и открытоГлядишь на эту жизнь вокруг.Своих гонителей не судишь.Бог не простит – так ты простишь.Но ничего не позабудешьИ в гены боль свою вместишь.А мне, о чем бы ни молила,Мне душу жгут сквозь образаГлаза Иисуса и Марии —Народа твоего глаза.И я стою с тобою вровень.И как бы ни была слепа,Всей русской, всей нерусской кровьюВ тебя вросла моя судьба.И не предам, и не унижу,Заглядывая в глубь времен,Всего того, чем путь твой выжженИ чем в веках он озарен.

В 12-этажном панельном доме на Малой Грузинской, подаренном писателям в 1966 году тогдашним партийным хозяином Москвы Гришиным, нашими соседями оказались замечательные – каждый по-своему – люди.

Дом – в получасе ходьбы от ЦДЛ. Это было, с одной стороны, удобно – в ЦДЛ мы бывали часто, но с другой – очень обременительно. Задержавшиеся в ЦДЛ вплоть до закрытия ресторана поэты, недопившие свое, устремлялись на Малую Грузинскую в надежде, что кто-то из жильцов вынесет им добавку. Звонили ночью в дверь и нам, и поначалу мы отдавали им водку из Володиного внушительного бара. Потом это стало утомлять, и мы решили просто выставлять на ночь поллитровку за дверь. И тут началось. Известие о нашем нововведении с быстротой молнии распространилась по ЦДЛ, и к нам устремились полчища нетрезвых собратьев по перу. Причем поллитровкой овладевали пришедшие раньше. Опоздавшие обиженно звонили и барабанили в дверь, взывая к сочувствию и состраданию. Однажды я не выдержала и, узнав голос медленно спивавшегося молодого поэта, вынесла ему початую бутылку. Он грохнулся передо мной на колени и, с возгласом «Ты святая женщина!» мгновенно выглохтал содержимое, не поднимаясь с колен. Я предусмотрительно скрылась за дверью.

Потом волна страждущих спа́ла.

Нашим соседом напротив стал театровед Овсей Иосифович Любомирский. В свои восемьдесят лет был он костист, крепок, среднего роста, с огромными – как у грузчика – кистями рук и удлиненной кпереди головой, что делало его похожим на муравья. Жена его, композитор Ревекка Боярская, автор популярной «Колыбельной» на идиш, умерла вскоре после переезда на Малую Грузинскую. Говорили, что у неё были ампутированы ноги и что Любомирский переносил её по квартире на руках.

В поисках в Интернете его фотографии я узнала многое и о ней, и о самом Овсее Иосифовиче. А именно, что родился он в 1886 году под Киевом, окончил Киевский коммерческий институт, но после революции занялся не коммерцией, а организацией еврейского театра, изучал еврейскую классическую драматургию, писал на идиш статьи о театре и литературе. Он, по сути, стал историографом национального театра, выпустил до войны четыре книги о театре и кинематографе, а в 1938 году написал монографию о С. М. Михоэлсе. Ушёл на Великую Отечественную войну ополченцем, был ранен, после возвращения в Москву работал в Еврейском антифашистском комитете, видимо, на рядовой должности, что помогло ему избежать после разгрома ЕАКа лубянской камеры и расстрела.

Ко времени нашего соседства и почти до конца жизни он публиковал в журнале «Советиш Геймланд» («Советская Родина) на идиш очерки и эссе о забытых артистах еврейских театров на Украине и в России.

Каждое утро Овсей Иосифович, пренебрегая лифтом, с авоськой пешком спускался с 9-го этажа за продуктами и так же с нагруженной авоськой пешком неутомимо поднимался наверх. Без одышки. У него был свой секрет долголетия: тренировка сердца и ежедневный салат из пяти свежих компонентов – капусты, моркови, яблока, зелёного лука и петрушки. А летом – непременно стакан земляники. Благо Тишинский рынок – рядом. Но была и еще одна немаловажная для него составляющая здорового образа жизни – интимная, открывшаяся соседям несколько позже.

А пока – Овсей Иосифович, похоронив жену, живет довольно уединенной жизнью, утром отправляется на рынок или за кефиром (от нашей помощи он решительно всякий раз отказывается, хотя для мужа и для меня захватить лишнюю бутылку кефира и несколько овощей вдобавок к своим продуктам было несложно). Днем, проходя мимо его двери, мы слышим стук пишущей машинки. А вечером в аккуратном сером костюме и старомодном галстуке он неизменно отправляется пешком в Центральный дом литераторов – на одно из мероприятий, причем, как я заметила, садится всегда в первый ряд. Вероятно из-за слуха.

Как-то он позвонил нам в дверь и, не переступая порога, доверительно глядя мне в глаза, спросил с неискоренимой еврейской интонацией:

– Скажите, а ваш муж до-ома?

– Да, конечно, проходите.

– Нет, нет, – поспешно ответил он, отступая к своей двери. – Я зайду в другой раз.

Я удивилась, рассказала мужу, обладавшему ярко выраженной волжской внешностью, даже с некоторой татароватостью в скулах. Он подумал и нашёл такое объяснение:

– Понятное дело, он принимает меня за антисемита. Ничего, всё утрясется.

На следующий день Любомирский позвонил в дверь снова, мужа дома не было, и он переступил порог. В руках у него были шерстяные перчатки. Он протянул их мне:

– Могу ли я попросить вас заштопать их – мне трудно вдеть нитку в иголку…

Через полчаса я вернула ему заштопанные перчатки и получила в ответ благодарную улыбку.

В следующий раз он тоже позвонил в дверь, когда Володи не было дома:

– У меня к вам просьба. Не могли бы вы сохранить на лето моё зимнеё пальто? Я боюсь, что его поест моль… – и, немного пожевав губами, добавил: – Раньше я ловил её вот так! – он стремительно очертил правой рукой полукруг в воздухе, ловко сжав на излете ладонь в кулак, и вздохнул: – Теперь не получается…

Я сшила для его пальто чехол из простыни, оно провисело в нашем шкафу до следующей зимы без изъянов и в этом же простынном чехле было возвращено владельцу.

А потом произошло событие, которое реабилитировало мужа в глазах соседа.

Однажды глубокой ночью у Овсея сломалась пишущая машинка. В попытке починить её он уронил со стола блюдце, поранил руку, кровь не останавливалась, а он не мог самостоятельно перевязать рану. На часах – три утра. На нашей лестничной площадке только из-за нашей двери доносится стук пишущей машинки.

Наутро я узнала, что Володя провел в квартире Любомирского остаток ночи, перевязал тому руку, с трудом починил пишущую машинку (её каретка ходила в обратную сторону – справа налево, ведь сосед писал и печатал только на идиш), а потом они вместе пили чай и разговаривали о жизни, причем выяснилось, что Овсей Иосифович не только знает несколько иностранных языков, но читает на древнееврейском Ветхий Завет. Оставить переволновавшегося старика одного муж не счел возможным. Лишь после чаепития, когда рассвело и сосед немного успокоился, Володя вернулся домой. Все подозрения в антисемитизме с него были сняты.

Как-то днем возвращаемся мы с мужем домой и видим издалека: у нашего подъезда стоит «скорая», а из подъезда медики выводят под руки Любомирского и усаживают в машину.

Мы ускорили шаги, чтобы узнать причину, но не успели – «скорая» плавно тронулась с места и умчалась. Тревога возросла, когда, поднявшись на свой этаж, мы увидели наколотый на ручку Овсеевской двери большой лоскут серой оберточной бумаги, на котором крупными буквами неровно было выведено: «Яков, ну вот!» – с огромным восклицательным знаком.

Номер телефона Якова, который примерно раз в две недели навещал соседа, никто на нашей лестничной площадке не знал. И потому, услышав, как кто-то отпирает дверь Любомирского, мы окружили Якова, чтобы узнать, что с соседом и что означает его записка.

– Ох, – вздохнул опечаленный Яков, – кажется, микроинфаркт. А я ведь его столько раз предупреждал, что это добром не кончится…

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Овсей Иосифович, разменяв девятый десяток, был свято уверен, что для поддержания жизненного тонуса ему необходимы регулярные, хотя и со значительными интервалами, любовные свидания с одной сорокалетней дамой. Это и был шестой компонент его секрета долголетия…

К несчастью, мудрый Яков оказался прав. Наколотая на дверную ручку записка констатировала грустный итог последнего свидания: Яков, ну вот!

Другой наш сосед, ненамного младше Любомирского, тут же на лестничной площадке строго предупредил свою седенькую аккуратненькую и послушную жену:

– Верочка, я запрещаю тебе открывать дверь этому хулигану, когда меня нет дома!

Вернувшись из больницы, Овсей Иосифович по-прежнему отказывался от моих кефирных и других продовольственных предложений, но деликатно попросил:

– Пожалуйста, стучите мне по утрам погромче в дверь, когда отводите дочку в детский сад, а я буду отвечать: «я жив»…

Что я и делала: громко барабанила в его дверь и как можно громче произносила: «С добрым утром!». И не отходила, пока не услышу: «Я жи-ив!». От этого ответа всякий раз больно сжималось сердце.

Постепенно могучий организм Любомирского поставил его на ноги настолько, что сосед начал даже проявлять некоторую игривость. Скажем, поднимаемся мы в лифте втроем с ним и моей золовкой, полной, смуглой и белозубой сорокалетней Дашей, приехавшей к нам погостить из заволжской деревни с экзотическим названием Верхняя Грязнуха. Лифт тесный. Даши много. Стоим впритирку друг к другу. Худощавый Овсей, прижатый к стенке кабины Дашиной монументальностью, «плывет» на глазах и восхищенно шепчет: «Богиня плодородия!».

В другой раз, встречая меня возле лифта, хитро спрашивает:

– Я интересуюсь, ваш папа ещё жи-ив?

– Да, – недоуменно отвечаю, – а почему вы спрашиваете, Овсей Иосифович?

– Нет, ничего особенного, – пожимает он плечами, – просто мне нравится ваша мама. Она всегда такая жизнерадостная… – и вздыхает.

Что и говорить, мама была и впрямь – даже с годами – жизнерадостной и красивой женщиной. Горячая кровь далеких кавказских предков ещё долго бурлила в ней. Даже когда папы уже не стало, а ей пошёл восьмой десяток.

И вот в квартире соседа появилась высокая статная русоволосая женщина, лет шестидесяти пяти. Миловидная. От неё веяло здоровьем, хозяйственностью и доброжелательностью. Имени её я, к сожалению, не сохранила. Ну, скажем, – Марья Ивановна.

Спустя несколько месяцев, весной, сосед позвонил нам в дверь и с порога торжественно объявил, что хочет зарегистрироваться с Марьей Ивановной, которая очень старательно ухаживает за ним, а в случае его внезапной смерти может оказаться без крыши над головой. А так ей – за её доброту и внимание – останется его однокомнатная квартира. В подробности её судьбы он не вдавался, да и мы не расспрашивали. Был назначен день и час регистрации, мы были приглашены свидетелями в загс.

С утра я побежала за цветами к Белорусскому вокзалу. Муж выйти из дома не мог – у него нарывало ухо, и он тихо постанывал, вертя головой по подушке. А я в полной готовности сидела в прихожей перед входной дверью с большим букетом.

На звонок Овсея я вышла с цветами, сияя, что должно было, как мне казалось, подчеркнуть радостность такого события, как бракосочетание. Однако Овсей Иосифович моей восторженности не разделил, а напротив – нахмурился и, косясь на букет, посоветовал:

– А это, деточка, лишнее. Оставьте дома.

К загсу мы двинулись вчетвером. Кроме жениха и невесты были два свидетеля, оба со стороны Овсея Иосифовича – столь же немолодой и очень похожий фигурой и ростом на него архивариус, тоже еврей (и снова имя и отчество память не удержала), и я. Как выяснилось потом, другие соплеменники Овсея не приняли приглашения, поскольку он вступил в смешанный брак. А вот архивариус сразу вызвал мою симпатию – он Овсея не обидел и по-мужски поддержал. К месту оказалась и я.

Итак, мы двигаемся вчетвером попарно к загсу. Накрапывает мелкий дождик. Овсей Иосифович и архивариус идут в первой паре под огромными черными зонтами, оба в галошах и черных костюмах. Со стороны можно предположить, что – ну, никак не на бракосочетание…

Мы с невестой следуем второй парой. Я семеню с ней под ручку, немного смущаясь оттого, что моя рука плотно зажата между её мягким боком и полной грудью. И, поскольку я приглашена женихом, совершенно искренне его нахваливаю: какой он деликатный, интеллигентный, энциклопедически образованный и аккуратный человек, какой хороший сосед и т. д. и т. п.

С Марьей Ивановной я стараюсь идти в ногу, но она шагает более широким шагом, при этом одобрительно кивая на каждый эпитет в адрес будущего супруга. И когда я замолкаю, с чувством подхватывает:

– Да, Овсей Иосифович – замечательный человек. И деликатный. Вы все правильно сказали. И к жизни у него интерес есть. Ведь вот каждый вечер ходит он в этот ваш ЦДЛ на разные представления. А когда вернется, – я его покормлю, искупаю, уложу в постель – и заснет он тихо-тихо. Даже не храпит…

И после паузы Марья Ивановна благоговейно заключает:

– …как будто умер!..

Он умер спустя два года после нашего переезда на Преображенку – в 1977 году.

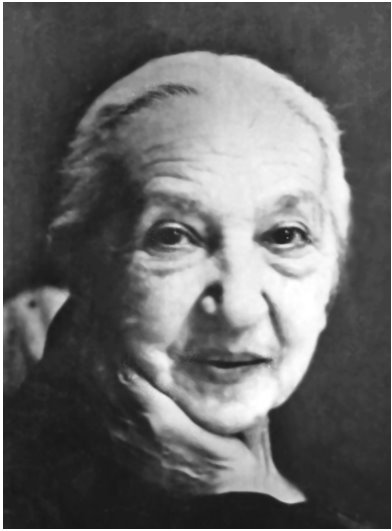

Евгения Ласкина

Единственная встреча

«…люди такой красоты, ума, терпимости рождаются редко, и когда умирают, остаются в тех, кто ещё жив, и в тех, кто потом будет жить».

Александр Межиров – Е. С. Ласкиной. 25.03.91Счастлив тот, кто встречал на пути светозарные души. Светозарность – свойство врожденное. И выборочное – как музыкальный слух. Бывает, что она возгорается тем ярче, чем темнее и глуше фон вокруг нее. Но и на освещенном фоне зрима и ощущаема.

В журнал «Москва» я пришла со своими ранними стихами, кажется, в 60-м.