Астероиды. Рожденные пламенем

Что же происходило все это время? Так как об объекте стало известно лишь тогда, когда он уже был недоступен для наблюдений, коллегам Пьяцци оставалось лишь спорить о его природе и наиболее подходящем, по их мнению, имени. 25 июля 1801 года Джузеппе получил письмо от своего друга Барнабы Ориани; тот писал следующее:

«Должен предупредить вас, что имя Ηρα, или Гера, то есть Юнона, было дано ей почти повсеместно во всей Германии».

Конечно, у Пьяцци подобное самоволие вызвало лишь гнев; с другой стороны, более никто не говорил о его открытии как о комете, так как подобных объектов на круговых орбитах еще не знали [11]. Сам же Джузеппе Пьяцци назвал свою новую планету Церера Фердинанда, в честь богини-покровительницы Сицилии и короля Фердинанда III Бурбонского. Ровно через месяц, 25 августа, он отправил ответное письмо, в котором, не скрывая своего раздражения, написал:

«Если немцы считают, что у них есть право давать имена чужим открытиям, то они могут называть мою новую звезду так, как им нравится; что касается меня, то я всегда буду называть ее Церера и буду очень обязан, если вы и ваши коллеги сделаете то же самое».

В конце концов справедливость восторжествовала, и постепенно имя Церера, данное Пьяцци, хотя и в таком сокращенном варианте, было принято как научным сообществом, так и далекими от астрономии людьми. 25 февраля 1802 года фон Зак в своем письме Ориани – видимо, он не общался с Пьяцци напрямую – писал:

«Что касается меня, то я буду называть ее Церерой, но прошу Пьяцци отказаться от «Фердинанда», потому что оно слишком длинное».

Конечно, в этом была своя логика, хотя все понимали и логику самого Пьяцци: в то время подобное выражение благодарности высокому покровителю было абсолютно обыденным, вспомните хотя бы первое название планеты Уран [12].

Но давайте вновь вернемся в лето 1801 года. Церера открыта, но не наблюдалась уже несколько месяцев. В распоряжении ученых было лишь 21 измерение общей наблюдательной дугой в шесть недель и три угловых градуса небесной сферы. Астрономы «понимали», что во второй половине года, когда новая планета должна стать доступной для наблюдений, им вновь придется искать ее на небе, если у них не будет достаточно точной орбиты и эфемериды [13]. Конечно, область нового поиска будет сокращена, но все же на это может потребоваться много наблюдательного времени. Жозеф де Лаланд передал все астрометрические измерения, полученные от Пьяцци, молодому французскому астроному немецкого происхождения Иоганну Карлу Буркхардту. Несмотря на неполные тридцать лет, этот ученый уже приобрел репутацию специалиста по кометным орбитам, в частности, за исследование движения кометы Лекселя [14], заслужившее общее признание и премию Парижской академии наук.

Буркхардт с энтузиазмом взялся за новую работу и уже 6 июня отправил своему учителю, фон Заку, рассчитанные им элементы круговой орбиты, а 9 июня – «эллипс», более приближенную к реальности слабоэллиптическую орбиту. По его расчетам, построенным по астрометрическим измерениям Пьяцци, выходило, что планета может быть доступна для наблюдений с августа, хотя, как мы знаем сейчас, это было попросту невозможно, ведь ее реальная элонгация на протяжении этого месяца составляла всего от 9 до 23 градусов. В августе французские астрономы предприняли безрезультатную попытку поиска новой планеты, и часть астрономов начала считать, что, возможно, ее не было вовсе, ведь наблюдал ее лишь один человек на Земле – Джузеппе Пьяцци. Франц фон Зак написал письмо Ориани, по сути, обвиняя его друга в том, что тот так долго скрывал свои измерения от научного сообщества и поставил всех в такое сложное положение.

«Есть некоторые астрономы, которые начинают сомневаться в реальном существовании такой звезды. Буркхардт подозревает, что наблюдения очень ошибочны. Это факт, что он [Пьяцци] дал вам и Боде склонение, ошибочное, по крайней мере, на полградуса. Буркхардт говорит, что есть и другие ошибки. Теперь я не могу представить, как такой опытный наблюдатель, как Пьяцци, снабженный лучшими инструментами, полным экваториальным кругом и транзитным телескопом Рамсдена, мог допустить такие ошибки в своих меридианных наблюдениях?»

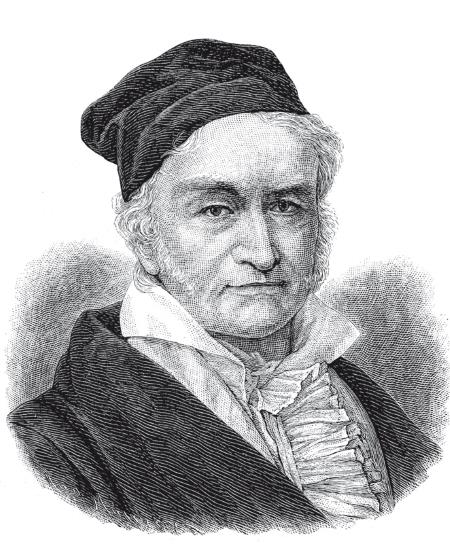

И. К. Ф. Гаусс

В сентябрьском номере бюллетеня фон Зака «Ежемесячная корреспонденция» Джузеппе Пьяцци опубликовал финальный набор своих астрометрических измерений, которые отличались от тех, что он предоставлял ранее. Было ли это работой над ошибками или умышленным искажением данных, мы не знаем, но факт остается фактом. Выпуск этого бюллетеня попал в руки молодому 24‑летнему немецкому математику Иоганну Карлу Фридриху Гауссу [15], который лишь двумя годами ранее опубликовал свою диссертацию. Именно ему суждено было поставить точку в этом детективном сюжете о пропавшей планете, разработав новый, революционный метод определения орбит по астрометрическим измерениям, который, конечно, в многократно доработанном виде используется и в наши дни. Позже в своей фундаментальной научной работе «Теория движения» (Theoria Motus), опубликованной в 1809 году, он напишет:

«Нигде в летописи астрономии мы не встречали столь благоприятного случая, и вряд ли можно представить себе более благоприятную возможность, чтобы в условиях кризиса и острой необходимости, когда вся надежда обнаружить на небе этот планетарный атом среди бесчисленных малых звезд после почти годичного перерыва основывалась только на достаточно приблизительном знании его орбиты, основанном на этих немногих наблюдениях, продемонстрировать его наиболее ярко. Мог ли я когда-либо найти более подходящую возможность проверить практическую ценность моих концепций, чем сейчас, применяя их для определения орбиты планеты Цереры, которая за эти сорок один день описала геоцентрическую дугу всего в три градуса и после почти что года должна быть обнаружена в области небесной сферы, весьма отдаленной от той, в которой она наблюдалась в последний раз?»

В чем же заключался революционный математический метод гениального ученого и чем он отличался от общепринятых на тот момент методов, использовавшихся Галлеем, Лекселем, Буркхардтом и другими учеными? Главное отличие – это абсолютно новый подход к решению задачи. Методики, использовавшиеся до Гаусса, подразумевали расчет кеплеровой орбиты с «простейшей» круговой до эллиптической и параболической (в случае комет). Эту орбиту необходимо было «вписать» в те позиционные измерения, что были получены астрономами. Комета, а в большей степени это касалось именно их, должна была пройти на небе те же точки, где она и наблюдалась в действительности. Подобные «ручные» вычисления занимали много времени и были доступны лишь избранным математикам. Каждый раз это была во многом «творческая» работа.

Гаусс же предложил четкий алгоритмизированный подход, делавший ставку лишь на астрометрические измерения. В этом и проявился его математический гений. Кеплерова орбита задается шестью параметрами, отвечающими за ее форму (большая полуось, эксцентриситет), ориентацию в пространстве (наклонение, долгота восходящего узла, аргумент перицентра) и положение объекта на ней в заданный момент времени (средняя аномалия). Для того чтобы их определить, нужны минимум три астрометрических измерения, включающих в себя экваториальные координаты объекта на небесной сфере (прямое восхождение α, склонение δ), время наблюдения и координаты наблюдателя. После прохождения четко определенных шагов, где гений Гаусса впервые применил для решения системы уравнений метод наименьших квадратов [16], из преобразований и вычислений, которые я, конечно, не стану здесь приводить, получается решение. Причем для его уточнения можно и даже нужно повторно проходить все шаги – использовать итерационный метод, пока не будет достигнута требуемая точность. Теперь уже любой ученый, владеющий общим математическим аппаратом, мог найти решение этой нетривиальной задачи.

Метод Гаусса стал основой, фундаментом для решения задач определения орбит поначалу естественных, а через полтора века и искусственных космических объектов. Как я уже говорил, в своем классическом определении в наши дни этот метод интересен лишь с точки зрения истории науки. Он многократно дорабатывался многими учеными, которые пытались обойти его проблемные стороны и сделать более универсальным, что им в итоге удалось. Но давайте вновь вернемся в 1801 год.

В октябре Гаусс получил первое решение своей задачи: он определил орбиту Цереры, которая вовсе не походила на решения, уже рассчитанные другими учеными. Он рассчитал эфемериды для своего учителя Франца фон Зака и отправил их в Готу. Дождавшись хорошей погоды 7 декабря, тот навел телескоп на предполагаемое Гауссом местонахождения потерянной планеты и обнаружил в поле зрения три неизвестные звезды. В то время подобное было нормальным явлением: звездные каталоги были еще неполны, хотя он и использовал самый последний, совсем недавно опубликованный Иоганном Боде. Фон Зак измерил положение своих находок, пронумеровав их, и стал ждать следующей наблюдательной ночи. Ему было необходимо подтвердить собственное движение [17] одной из этих «звезд» и тем самым найти потерянную планету.

Как назло, погода в Готе вновь испортилась, и лишь 16 декабря, уже отчаявшись, он смог провести наблюдения в разрывах облаков, гонимых зимними ветрами. Фон Зак навел телескоп на область, где все три его кандидата должны были пересечь небесный меридиан [18]. В назначенное время «звезда № 1» не появилась, и у Франца участилось сердцебиение, но он продолжал ждать. Если сейчас покажутся две другие звезды, то он нашел то, что так долго искали все астрономы мира. Но звезды № 2 и № 3 также не появились, и фон Зак понял, что все они были скрыты тонкой пеленой облаков, которые продолжали застилать небо вплоть до самого Нового года. 18 декабря в своем письме Ориани он разгневанно пишет:

«Что происходит с кораблем Ceres Ferdinandea? Пока ничего не найдено ни во Франции, ни в Германии. Люди начинают сомневаться, скептики уже шутят по этому поводу. Что делает дьявол Пьяцци? Лаланд написал мне, что он [Пьяцци] снова изменил свои наблюдения и опубликовал их новое издание! Что это значит? Лаланд в своем письме добавляет: «Вот почему я не верю в эту планету…»

Немного странное заявление для редактора издания, в котором итальянский астроном опубликовал новую редакцию своих измерений. Ну а что же сам Пьяцци? Что делал он все эти месяцы, пока другие ученые спорили, рассчитывали орбиты и придумывали его планете свои имена? Сразу после своего последнего наблюдения Цереры 11 февраля он серьезно заболел. После выздоровления Пьяцци полностью погрузился в работу по созданию линии меридиана в кафедральном соборе Успения Девы Марии – такие линии часто размещали в итальянских церквях в XVII и XVIII веках. Их можно рассматривать как простейшие гелиометры, позволявшие демонстрировать видимое движение Солнца, а также изменение его угловых размеров, а значит, и расстояния до него. Меридиан в Палермо был торжественно открыт в июне 1801 года, но вряд ли все дело было только в этом. Как мы видим, Пьяцци очень ревностно относился к своему открытию, и его можно понять. Скорее всего, он хотел официально опубликовать свои наблюдения вместе с построенной им самим орбитой новой планеты – открыть ее не только на небе, но и «математически». Но он не был великим математиком, и эта задача, даже в варианте с простейшей круговой орбитой, ему не далась. Он был подавлен. Многие из его коллег открыто обвиняли его в том, что благодаря его «нерасторопности» или гордыне новая планета утеряна, а кто-то уже и вовсе не верил, что она когда-либо существовала.

«Господин Пьяцци, астроном короля двух Сицилий в Палермо, открыл новую планету в начале этого года, и это открытие было настолько желанным, что он держал эту вкусную добычу при себе в течение шести недель, когда он был наказан за свою ограниченность приступом болезни, в результате чего он потерял ее след…»

Невил Маскелайн

У нас нет документальных свидетельств того, что Пьяцци пытался отыскать Цереру по расчетам, полученным Гауссом, как нет и свидетельств того, что он их получил. Его участие в «Небесной полиции» было номинальным: по сути, он никогда не входил и напрямую не общался с этой группой ученых, кроме Барнабы Ориани, особенно после той травли, которую организовали некоторые из них. Итак, для Джузеппе Пьяцци Церера осталась таинственным призраком, который он наблюдал 40 дней, после чего он исчез как морок. Из небытия его вернут другие астрономы, и наша детективная история завершится ровно через год после своего начала…

Беглянка Церера была обнаружена Францем фон Заком 31 декабря 1801 года недалеко от рассчитанного Гауссом положения. Его «звезда № 1» так и не появилась вместе с двумя другими некаталогизированными звездами, но совсем рядом с тем положением, которое она занимала 7 декабря, мерцала другая неизвестная звездочка! Это была Церера. Спустя два дня ее независимо от фон Зака нашел Генрих Ольберс, для которого история открытия астероидов еще только начиналась. 14 января 1802 года фон Зак написал о переоткрытии новой планеты Ориани, и, как мы уже понимаем, опосредованно и самому Пьяцци:

«Спешу сообщить вам, что 7 декабря прошлого года я обнаружил Цереру Фердинанда. Я уже опубликовал это наблюдение в январском номере моего журнала за 1802 год… не понимая тогда, что это планета, хотя и подозревая, что это так. 31 декабря я убедился в этом, и моя подозрительная звезда изменила свое положение. 11 января я наблюдал ее в третий раз (погода здесь ужасная), и у меня появилась уверенность в своей находке, о чем я имею удовольствие сообщить вам… Г-н Ольберс открыл планету Цереру независимо в Бремене, но позже меня, 2 января. Я сказал независимо, так как на самом деле он сделал открытие так же хорошо, как и я, поскольку я не посылал ему свои наблюдения, которые держал в секрете до 11 января, пока не был полностью уверен в своем открытии… Я надеюсь, что Пьяцци, вы, или другие господа астрономы, пользуясь прекрасным итальянским климатом, нашли планету раньше меня».

Спустя несколько месяцев ее впервые назовут новым типом небесных тел – астероидом [19], то есть «звездоподобным» за его полное визуальное сходство с далекими звездами. Тайну такого объекта могло выдать лишь его медленное движение на фоне неизмеримо более далеких светил. Это название научное сообщество будет признавать неспешно и трудно, но в итоге оно все же станет общепринятым. Церера была первым, но далеко не последним открытым астероидом. На момент написания этих строк астрономам известно более 1,4 миллиона подобных объектов, которые уже разделены на группы и многочисленные семейства. Но все это будет потом, а что стало с героями моего рассказа?

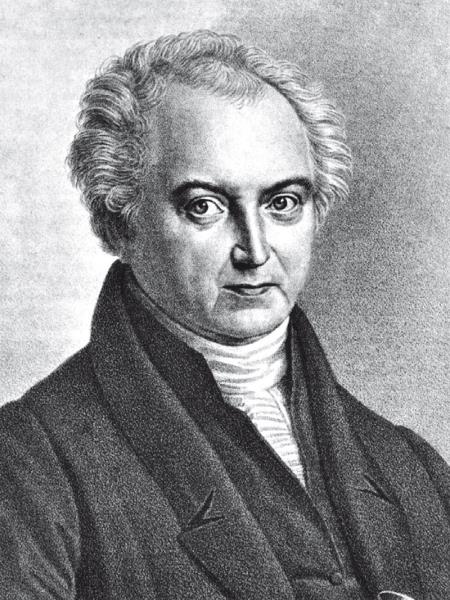

Генрих Ольберс за свою яркую карьеру астронома открыл три кометы, в том числе знаменитую короткопериодическую комету 13P/Olbers в 1815 году, и два астероида – Палладу и Весту. Об истории их открытия мы поговорим в следующей главе. Ольберс был автором гипотезы существования и разрушения планеты между орбитами Марса и Юпитера, а также «парадокса Ольберса» [20], правда, ранее уже сформулированного швейцарским астрономом Жаном Филиппом де Шезо. В 1803 году он первым получил престижную астрономическую премию Лаланда [21] за открытие астероида Паллада, и вторую, в 1807 году, за открытие Весты. Скончался в возрасте 81 года, 2 марта 1840 года в Бремене.

Для Франца фон Зака переоткрытие Цереры стало главным научным достижением в жизни. В 1801 году он получил титул барона, но спустя три года после кончины его покровителя – герцога Эрнеста II – обсерватория Готы была закрыта, а астроном переехал в Марсель, где продолжил свои геодезические изыскания. Позже он перебрался в Геную, где выпустил свой уже третий астрономический бюллетень, который издавался с 1818 по 1826 годы. Барон Франц фон Зак скончался в Париже во время эпидемии холеры 2 сентября 1832 года и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Карл Фридрих Гаусс по праву считается одним из величайших математиков всех времен. В 1809 году он издал свой фундаментальный научный труд «Теория движения», за что в том же году был удостоен астрономической премии Лаланда. За свою жизнь он стал почетным членом нескольких академий наук, в том числе Петербургской, а также лауреатом многих премий. Помимо астрономии, Гаусс внес неоценимый вклад в алгебру, геометрию, математический анализ, теорию чисел, статистику, геодезию и физику. В 1815 году занял должность первого директора Гёттингенской обсерватории и оставался им вплоть до своей смерти 23 февраля 1855 года. Великого ученого похоронили в родном Гёттингене. В его честь король Ганновера Георг V приказал отчеканить медаль с выгравированным портретом Гаусса и надписью: Mathematicorum Princeps («Величайший из математиков»). В наше время имя Карла Фридриха Гаусса носит высшая научная премия в области достижений в прикладной математике.

Пусть Джузеппе Пьяцци и не был великим математиком, но в истории науки он остался как отличный астроном-наблюдатель. В 1804 году после Генриха Ольберса он получил свою первую престижную астрономическую премию Лаланда за открытие Цереры. Пьяцци создал два превосходных, по меркам своего времени, звездных каталога. В 1806 году обнаружил большое собственное движение звезды 61 Лебедя и указал, что эта звезда является отличным кандидатом для параллактических измерений (из которых возможно определить дальность). Это было сделано Фридрихом Бесселем в 1838 году. В 1814 году Пьяцци получил свою вторую премию Лаланда, на этот раз за создание звездного каталога. Спустя три года Пьяцци стал директором только что построенной обсерватории Неаполя, города, где он завершил свой жизненный путь 22 июля 1826 года в возрасте 80 лет. В 1871 году на главной площади его малой родины – городка Понте – была установлена мемориальная статуя, а спустя век на открытой им Церере появился кратер, названный в честь этого великого астронома.

Глава 2

Имя мне – легион

1779 год. По узким улочкам корсиканского Араччо в коротких штанишках бегает десятилетний мальчик Наполеон Буонапарте, на Гавайях погибает Джеймс Кук, а уже хорошо известный на тот момент французский астроном, первый профессиональный охотник за кометами, Шарль Мессье упускает шанс открыть новую «планету» за два года до обнаружения Урана и за 22 года до открытия Цереры. Как вы уже поняли, мы с вами снова погружаемся в детективную астрономическую историю…

6 января 1779 года Иоганн Боде открыл свою первую комету, которая в наши дни имеет обозначение C/1779 A1 (Bode). К сожалению, мы мало знаем об этой страннице Солнечной системы. Комета была открыта вблизи перигелия, который она прошла внутри орбиты Земли, а значит, была достаточно яркой и наблюдалась до середины мая того же года. Обладая околопараболической орбитой, эта комета надолго, а может, навсегда улетела от Солнца. На самом деле, комета 1779 года была не первой кометой Иоганна Боде. Десятью годами ранее он независимо от Шарля Мессье открыл Великую комету 1769 года – комету Наполеона, но тогда его открытие не было официально признано.

И вот 6 апреля 1779 года эту комету в очередной раз наблюдал Шарль Мессье – не только успешный астроном, но и создатель прекрасных астрономических карт. Он собирал данные о пути кометы, чтобы позже зарисовать путь ее движения по небесной сфере. Мессье всю свою жизнь охотился за «туманными» объектами – кометами и далекими туманностями, которые можно легко спутать с косматыми странницами. Именно для этой цели он и создал свой известнейший каталог, который сейчас мы знаем как каталог Мессье. Так как его не интересовали звездоподобные объекты, он не заметил «блуждающую звезду», которую собственноручно зарисовал на карте. Ее загадку разгадали лишь в начале следующего века. Но как об этом стало известно нам?

В 2013 году бельгийский любитель астрономии Рене Буртембург в «Журнале истории астрономии» (Journal for the History of Astronomy) опубликовал статью, в которой показал, что одна из 138 звезд, зарисованных Мессье на созданной им карте движения кометы C/1779 A1 (Bode), не что иное как объект, который сейчас мы знаем как астероид (2) Паллада. В этом ему помогли современные компьютерные программы, которые позволяют рассчитывать соединения [22] нескольких небесных тел. Рене задался вопросом: «А что, если на прекрасных детальных картах Мессье уже был запечатлен еще не открытый «звездоподобный» астероид?». Для своих изысканий он использовал те части карт, где кометы, наблюдавшиеся Мессье, пересекали линию эклиптики, то есть ту область небесной сферы, где обнаружение астероидов наиболее вероятно. Компьютерный расчет выдал два объекта и время их соединения: это были комета C/1779 (Bode) и астероид (2) Паллада, максимально сблизившиеся на небе в созвездии Дева до 1,36 градусов в 14 часов 32 минуты 6 апреля 1779 года. На карте Мессье обозначена «звезда», которой давным-давно нет на этом месте. Он был в шаге от великого открытия новой планеты, но в тот день удача отвернулась от прославленного французского астронома…

Г. Ольберс

Мы с вами переносимся в 1802 год. Церера вновь обнаружена усилиями Карла Фридриха Гаусса, Франца фон Зака и Генриха Ольберса. Чтобы не допустить ситуации 1801 года и не потерять «беглянку» вновь, астрономы продолжили время от времени проводить ее наблюдения для уточнения орбиты. Этой задачей занимался и Генрих Ольберс. К концу марта погода в Бремене наконец-то наладилась, и Генрих смог вернуться к наблюдениям. И первой целью стала, конечно же, Церера. Если говорить начистоту, то его настоящей главной целью и мечтой было открытие своей планеты, как в свое время это сделали Уильям Гершель и Джузеппе Пьяцци. Да, он помог переоткрыть Цереру, это было важным научным событием, но все же это не было настоящим открытием, которого он так жаждал.

28 марта Ольберс навел свой апохроматический рефрактор [23] Питера Доллонда [24] на Цереру и, как обычно, зарисовал положение всех звезд, попавших в поле зрения. Теперь нужно было сравнить результаты с январскими наблюдениями. Он ожидал увидеть смещение одной из зарисованных им звезд – Цереры, но всего в 7,5 градусах от нее нашел то, чего вовсе не ожидал: новую «звезду», которой не было на этом месте два месяца назад! Она была примерно равна по блеску Церере. За несколько часов наблюдений астроном установил, что новый объект и правда перемещался, причем движение его так же, как у самой Цереры, было ретроградным, но двигался он под значительно большим углом к плоскости эклиптики. 30 марта в своем письме Иоганну Боде Ольберс написал:

«Спешу сообщить вам о важном астрономическом открытии. С 28 марта я наблюдаю в северном крыле Девы помимо Цереры еще одну движущуюся звезду, которая похожа на Цереру по всем параметрам, неотличима от звезды 7‑й величины с моим «Доллондом», ретроградна, как она [Церера], но только быстрее движется в северном склонении».

Как и в случае с открытием Цереры, и сам Ольберс, и Боде сначала посчитали, что открыта новая комета, но уже после нескольких дней наблюдений пришли к выводу, что это открытие может оказаться новой планетой. Генрих Ольберс написал письмо Францу фон Заку, и тот уже 4 апреля лично наблюдал только что открытый объект. Именно в этом письме Ольберс впервые назвал свою планету Палладой в честь Афины Паллады [25]. Фон Зак быстро распространил информацию об открытии, и новую планету начали наблюдать многие европейские астрономы. Стоит отметить, что, в отличие от открытия Цереры, эта новость была воспринята научным сообществом достаточно спокойно. 8 апреля фон Зак, причем в этот раз напрямую, а не через Барнабу Ориани, написал письмо Джузеппе Пьяцци в Палермо.

«Звезда доктора Ольберса, о которой я имел честь сообщить вам, на самом деле является планетой, вращающейся вокруг Солнца по сильно наклоненной орбите… Она находится между Марсом и Церерой; и несомненно, еще много подобных планет должно существовать в различных пространствах между планетами… Именно вам, уважаемый коллега, мы обязаны всеми этими открытиями, без вашей Цереры не было бы и Паллады. Без Паллады не будет будущих открытий ни у кого из нас. Какое новое поле [для деятельности]!»

Некоторых астрономов смущала орбита новой планеты: она в целом походила на орбиту Цереры, но имела более значительное наклонение [26] к плоскости эклиптики. Немецкий астроном Иоганн Шрётер высказал предположение, что Паллада – это промежуточный объект между планетой и кометой. Эту идею подхватил и молодой талантливый шотландский физик, математик и астроном Дэвид Брюстер, который писал:

«…поскольку звезда Паллада напоминает комету по своему движению, по своей малости, по своей орбите и по наклону этой орбиты, мы вправе причислить ее к числу этих небесных тел».