Пушкин путешествует. От Москвы до Эрзерума

Теперь, послушай, с кем я путешествовал, с кем провел я 5 дней и 5 ночей. То-то будет мне гонка! с пятью немецкими актрисами, в желтых кацавейках и в черных вуалях. Каково? Ей богу, душа моя, не я с ними кокетничал, они со мною амурились в надежде на лишний билет. Но я отговаривался незнанием немецкого языка, и как маленький Иосиф вышел чист от искушения» (22 сентября 1832).

Дилижанс в Англии

Дилижансам не «посчастливилось» быть воспетыми Пушкиным, но в прозе им отдана дань уважения:

«Узнав, что новая московская дорога совсем окончена, я вздумал съездить в Петербург, где не бывал более пятнадцати лет. Я записался в конторе поспешных дилижансов (которые показались мне спокойнее прежних почтовых карет) и 15 октября в десять часов утра выехал из Тверской заставы. <…> Великолепное московское шоссе начато по повелению императора Александра; дилижансы учреждены обществом частных людей. Так должно быть и во всем: правительство открывает дорогу, частные люди находят удобнейшие способы ею пользоваться».

Поистине, бесценное свидетельство: по словам задушевного приятеля поэта Нащокина, «“Сказку о царе Салтане” написал он в дилижансе, проездом из Петербурга в Москву». Видимо, то были черновые наброски, так как сама сказка появилась на свет в Царском Селе. Но замысел ее родился в дороге, в «поспешном дилижансе»!

Дороги и дорожные правила

Как досадовал поэт на русское бездорожье!

Теперь у нас дороги плохи,Мосты забытые гниют…

Дилижанс в России

Но однажды отечественные дороги удостоились-таки похвалы Пушкина:

«Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились». И приводит пример подобной «заботы»: «…дерн есть уже природная мостовая; зачем его сдирать и заменять наносной землею, которая при первом дождике обращается в слякоть?» «Летом дороги прекрасны, – развивает “дорожную тему” поэт, – но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы».

Ездили в пушкинскую эпоху «на перекладных» или «на почтовых», то есть на казенных лошадях, которые менялись на почтовых станциях. Немало было и любителей езды «на вольных» – когда ямщики нанимались по вольной, договорной цене; «на долгих» – путешественник брал пару или тройку лошадей «от места до места». Езда «на долгих» свое название оправдывала – ведь лошадей на станциях не меняли, – зато обходилась дешевле. Можно было ехать и «на своих»: так отправилась в Москву барыня Ларина с дочерью:

К несчастью Ларина тащилась,Боясь прогонов дорогих,Не на почтовых, на своих,И наша дева насладиласьДорожной скукою вполне:Семь суток ехали оне.За почтовых лошадей взимались «прогоны»: за каждую лошадь и версту путешественник платил в зависимости от тракта, как правило, 8—10 копеек. И сколько полезных сведений мог он почерпнуть из «Ручного дорожника для употребления на пути между императорскими всероссийскими столицами» либо «Карманного почтового путеводителя»!

Число лошадей, впрягаемых в экипаж, определялось согласно чину и званию. «Особы 1‐го класса» обладали правом на двадцать лошадей, и ехали обычно «поездом» в несколько экипажей. Александр Сергеевич, имевший чин коллежского секретаря (чиновник 10‐го класса), а с 1831 года – титулярного советника (13‐го класса), мог получить лишь три лошади. По сему поводу Пушкин не без иронии заметил: «Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьёшься лошадей».

Обычная скорость дорожного экипажа была невысока. Привилегией исключительно быстрой езды обладали лишь фельдъегеря, обязанные ездить «столь поспешно, сколько сие будет возможно». И только для них на почтовых станциях всегда имелись в запасе крепкие курьерские лошади.

Стремглав по почте поскакал…Скорость «фельдъегерской» езды кажется фантастической. Несколько исторических примеров: графа Олизара, арестованного в 1826‐м по делу декабристов, фельдъегерь вез из Киева в Петербург со скоростью 420 верст в сутки! Из Царского Села в Москву фельдъегерь с известием о взятии Варшавы примчался за 43 часа!

Не зря, видно, Пушкин как-то обмолвился о «фельдъегерском геройстве». Любопытна и его дневниковая запись: «3 <декабря 1833 г.> Вчера Государь возвратился из Москвы – он приехал в 38 часов». Такая сверхбыстрая, поистине царская езда (к слову, небезопасная!) поразила воображение поэта.

«Из почтенного сословия смотрителей»

Отдохнуть и переменить усталых лошадей путешественники могли на почтовых станциях. «Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода…?» – с этих риторических вопросов и начинается знаменитая пушкинская повесть.

По «Высочайше изданным» правилам станционные смотрители, мелкие чиновники, не имевшие никакого классного чина, «находясь при своих местах», пользовались «в ограждении обид» правами коллежского регистратора.

«Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев и то не всегда… Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут – а виноват смотритель. <…> Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут – колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол подорожную!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием».

Удивительно, как маленькая повесть отозвалась в посмертной судьбе ее гениального автора. И где?! Во Франции!

…В историю пистолетов, что в январе скорбного 1837‐го держали в руках дуэлянты Александр Пушкин и Жорж Дантес, вплелись имена и судьбы представителей разных эпох: дипломатов, танцовщиков, политиков, поэтов, президентов – барона де Баранта, Лифаря, Лермонтова, Миттерана, Горбачева. И еще потомка поэта – Георгия Воронцова-Вельяминова.

Известно, что младший сын барона Эрнест де Барант по просьбе виконта д’Аршиака, секунданта Дантеса, одолжил своему приятелю дуэльные пистолеты, принадлежавшие отцу. (К слову, эти же пистолеты в начале 1840‐го участвовали и в дуэли между Михаилом Лермонтовым и Эрнестом де Барантом, по счастью, бескровной.) Сын посланника ко времени своего поединка с Лермонтовым числился атташе французского посольства. Судьба младшего Баранта, «салонного Хлестакова», более ничем не примечательна, потомства он не оставил и скончался холостяком в сентябре 1859 года.

«Стволы роковые» меняли владельцев: вначале им стал старший сын барона Проспер де Барант, затем – муж его сестры полковник Луи де Шательперон.

В 1937 году дуэльная пара была представлена в Париже на юбилейной пушкинской выставке, душой и создателем которой стал знаменитый Серж Лифарь. А потом следы пистолетов затерялись…

У наследников полковника их выкупил французский антиквар, затем они попали к коллекционеру Пьеру Полю, завещавшему свое собрание городу Амбуазу для создания в нем Музея почты.

А несколько ранее раритетные пистолеты хранились в частном музее в местечке Лимрэ, близ Амбуаза, где и были обнаружены Георгием Воронцовым-Вельяминовым, праправнуком поэта, опубликовавшим на страницах «Огонька» статью о своей находке.

Вечная загадка: какой же из дуэльной пары работы дрезденского мастера Карла Ульбриха послал свой смертельный заряд? Дуэльные пистолеты так и остались вместе, как два орешка под скорлупой, в своем дорогом футляре, соединив навечно имена поэта и его убийцы. И эти пистолеты, наделенные недоброй славой, не затерялись, не исчезли в потоке времени, а обрели статус музейных экспонатов. Будто в назидание потомкам.

Во время визита Михаила Горбачева во Францию в 1989 году президент Франсуа Миттеран сделал широкий жест – передал своему российскому коллеге злосчастные пистолеты. Так дуэльная пара вновь оказалась в Петербурге, в доме поэта на набережной Мойки, 12.

Ценный экспонат водрузили в центре выставочного зала. И в тот же день, как вспоминает директор пушкинского музея Сергей Некрасов, случилась беда: в зале, куда поместили дуэльную пару, внезапно обрушился потолок…

А в самой Франции не кончались протесты: президент Миттеран не имел права передавать России раритет, имеющий исторический статус! И «роковое оружие» вновь отправилось с берегов Невы к берегам Луары, в Амбуаз.

Как и прежде, табличка в Музее почты лаконично сообщает, что одним из дуэльных пистолетов был смертельно ранен русский поэт Пушкин, автор… «Станционного смотрителя».

«Кто не проклинал станционных смотрителей…?» Однажды пришлось выслушать подобную брань в свой адрес и Александру Сергеевичу. Невольно он оказался в роли… станционного стража, и сыграл ее достойно: с пользой для себя и безымянных спутниц.

«Ух, женка, страшно! – делает “важное признанье” Пушкин в сентябре 1833‐го. – Сказать ли тебе словечко, утерпит ли твое сердечко? <…> …На второй станции, где не давали мне лошадей, встретил я некоторую городничиху, едущую с теткой из Москвы к мужу и обижаемую на всех станциях. Она приняла меня (за смотрителя) весьма дурно и нараспев начала меня усовещивать и уговаривать: как вам не стыдно? на что похоже? две тройки стоят на конюшне, а вы мне ни одной со вчерашнего дня не даете. – Право? сказал я и пошел взять эти тройки для себя. Городничиха, видя, что я не смотритель, очень смутилась, начала извиняться и так меня тронула, что я уступил ей одну тройку, на которые она имела всевозможные права, а сам нанял себе другую, т. е. третью, и уехал. <…>

Городничиха и тетка так были восхищены моим рыцарским поступком, что решились от меня не отставать и путешествовать под моим покровительством, на что я великодушно и согласился. Таким образом и доехали мы почти до самого Нижнего – они отстали на 3 или 4 станции – и я теперь свободен и одинок. Ты спросишь: хороша ли городничиха? Вот то-то что не хороша, ангел мой Таша, о том то я и горюю».

Страсти по каретникам

Претерпел Александр Сергеевич не только от станционных смотрителей, но и от каретных дел мастеров. Вот лишь малая толика сетований поэта, известных из его же писем друзьям и жене:

«Мой милый Соболевский – я снова в моей избе. 8 дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных»;

«Вот я и в деревне. Доехал благополучно без всяких замечательных пассажей; самый неприятный анекдот было – то, что сломались у меня колеса, растрясенные другом и благодетелем моим г. Соболевским».

«Мое путешествие было скучно до смерти. Никита Андреевич купил мне бричку, сломавшуюся на первой же станции, – я кое-как починил ее при помощи булавок, – на следующей станции пришлось повторить то же самое – и так далее».

«Я задержан в карантине в Платаве: меня не пропускают, потому что я еду на перекладной; ибо карета моя сломалась».

«Каретник мой плут; взял с меня за починку 500 руб., а в один месяц карета моя хоть брось. Это мне наука: не иметь дела с полуталантами. Фрибелиус или Иохим (петербургские каретные мастера. – Л. Ч.) взяли бы с меня 100 р. лишних, но за то не надули бы меня».

«В Москве пробуду я несколько времени, то есть два или три дня. Коляска требует подправок. Дороги проселочные были скверные; меня насилу тащили шестерней. В Казани буду я около третьего. Оттоле еду в Симбирск».

«Каретник насилу выдал мне мою коляску; нет мне счастия с каретниками».

Меж тем, как сельские циклопыПеред медлительным огнемРоссийским лечат молоткомИзделье легкое Европы,Благословляя колеиИ рвы отеческой земли.И в «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин недобрым словом поминает «сельских циклопов»:

«Не знаю, кто из нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый».

Забрызганный в дороге дальной,Опасно раненый, печальныйКой-как тащится экипаж;Вслед барин молодой хромает…«Мои приятели смеялись над моей изнеженностию, но я не имею и притязаний на фельдъегерское геройство и, по зимнему пути возвратясь в Москву, с той поры уже никуда не выезжал».

«Мой ямщик»

Сто верст в сутки – такова была обычная скорость езды. Верное средство ее удвоить – дать ямщику на водку: по зимней дороге можно лихо промчаться, минуя до двухсот верст в сутки!

Зато зимы порой холодной,Езда приятна и легка.Как стих без мысли в песне модной —Дорога зимняя гладка.Автомедоны наши бойки,Неутомимы наши тройки…Автомедон – возничий боевой колесницы Ахилла, храбрейшего из мифических героев, и его боевой товарищ; упоминается в «Илиаде» Гомера как участник похода против Трои. Имя его стало нарицательным для ловкого возницы. А поэт, посмеиваясь, именует так всякого ямщика.

Ямщик сидит на облучкеВ тулупе, в красном кушаке.Случалось, Пушкину было не до смеха: дважды российские «автомедоны» чуть не лишили его жизни: под Псковом и под Тарутином. Но оба случая – со счастливым исходом.

«Путешествие мое вдвоем с Пушкиным в Петербург было довольно приятно, – свидетельствует Алексей Вульф, – довольно скоро и благополучно, исключая некоторых прижимок от ямщиков. Мы понадеялись на честность их, не брали подорожной, а этим они хотели пользоваться, чтобы взять с нас более».

Бывало, из-за ямщиков поэту приходилось менять намеченный маршрут: «…Стали закладывать мне лошадей – гляжу, нет ямщиков – один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой…»

Но на ямщичью братию Пушкин сердца не держал, любил ее за удалую езду! И за песни.

Что-то слышится родноеВ долгих песнях ямщика:То разгулье удалое,То сердечная тоска…Что ж, как шутливо признавался Александр Сергеевич:

От ямщика до первого поэта,Мы все поем уныло.«…В течение двадцати лет сряду изъездил я Россию почти по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы…»

Как согласуется исповедь героя «Станционного смотрителя» со страннической судьбой Пушкина! Но вот имен тех лихих ямщиков, коим так часто вверял свою жизнь русский гений, история не сохранила…

…Путь мой скучен,Дремля смолкнул мой ямщик,Колокольчик однозвучен,Отуманен лунный лик.«До свиданья, читатель! Ямщик, погоняй!»

Дорожные опасности

«Коляска на бок»

Не в наследственной берлоге,Не средь отческих могил,На большой мне, знать, дорогеУмереть господь судил…А.С. ПушкинТот день – 23 ноября 1826 года – выдался для Пушкина несчастливым: по пути из Михайловского в Москву, у села Козырьково, коляска его опрокинулась, и он довольно-таки серьезно пострадал. И всё «из-за отвратительных дорог»!

Коляска на бок. – «Филька, Васька!Кто там? скорей! Вон там коляска.Сейчас везти ее на дворИ барина просить обедать!Да жив ли он?.. беги проведать…»Бедного путешественника отвезли в Псков, в гостиницу, или трактир, как именовал свое пристанище поэт. Жизненные планы – оказаться в Москве первого декабря – смешал случай. А ведь Пушкин торопился в столицу, «чтобы быть у ног Софи», красавицы Софии Пушкиной, своей дальней-предальней родственницы, и просить ее руки!

Из Пскова летит письмо московскому приятелю Зубкову: «Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня; у меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать; от бешенства я играю и проигрываю. Довольно об этом; жду, чтобы мне стало хоть немного лучше, дабы пуститься дальше на почтовых».

«Дорожные жалобы» сменяются то тревогами, то надеждами на скорое счастье: «Жизнь моя, доселе такая кочующая, такая бурная, характер мой – неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно – вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. – Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером – судьбу существа, такого нежного, такого прекрасного?.. Бог мой, как она хороша! …Уговори ее, упроси ее… и жени меня».

Тягостные недели в Пскове, и вот наконец-то долгожданный день, четверг 16 декабря, – на почтовых Пушкин мчится в родную Москву. Теперь уж надолго: до мая будущего года!

Московские друзья верят и не верят приезду поэта, даже бьются об заклад друг с другом. Но это чистая правда – в воскресенье Пушкин уже в Первопрестольной! Приезжает – и сразу к Соболевскому, в его дом на Собачьей площадке.

Вот и другое памятное происшествие, случившееся много позже. Так описывает его в дневнике сам Александр Сергеевич: «Отправился (из Москвы. – Л. Ч.)… в Калугу на перекладных, без человека. В Тарутине пьяные ямщики чуть меня не убили. Но я поставил на своем. – “Какие мы разбойники? – говорили мне они. – Нам дана вольность, и поставлен столп нам в честь”».

Стоит пояснить: Тарутино – село в Калужской губернии, неподалеку от Боровска, где в октябре 1812 года русские одержали победу над войсками Наполеона. По ходатайству графа Румянцева, владельца имения, крестьяне его признавались вольнонаемными, они же обязались на свой счет поставить памятник в честь победы. А в биографии поэта славное калужское село могло стать роковым…

«Только версты полосаты…»

Но сколько опасностей иного рода подстерегали в дороге! «Веселые» пушкинские «жалобы»:

Иль чума меня подцепит,Иль мороз окостенит,Иль мне в лоб шлагбаум влепитНепроворный инвалид.Иль в лесу под нож злодеюПопадуся в стороне,Иль со скуки околеюГде-нибудь в карантине.«Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю, – спрашивал поэт свою Наташу. – Приключения мои начались у Троицкого моста. Нева так была высока, что мост стоял дыбом; веревка была перетянута, и полиция не пускала экипажей. Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше, и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. <…> Вот, мой ангел, подробный отчет о моем путешествии. Ямщики закладывают коляску шестерней, стращая меня грязными, проселочными дорогами. Коли не утону в луже, подобно Анрепу, буду писать тебе из Ярополица».

Был август 1833 года. Путешествие Пушкина к «гордым волжским берегам» и на Урал только начиналось…

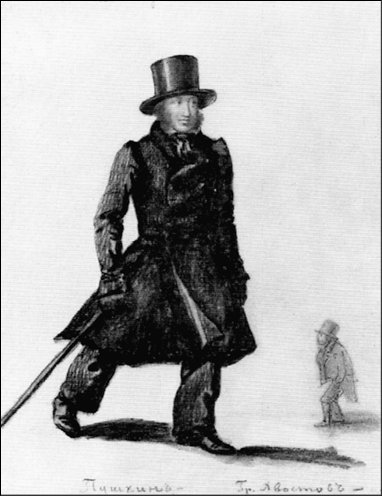

Пушкин и граф Хвостов. 1830 г. Художник П. Челищев

Дорожные казусы и развлечения

«С калмычками не кокетничаю»

На станциях клопы да блохи

Заснуть минуты не дают…

А.С. Пушкин«Что сказать вам о моем путешествии? – из Торжка вопрошает Пушкин княгиню Веру Вяземскую, – оно продолжается при самых счастливых предзнаменованиях, за исключением отвратительной дороги и несносных ямщиков. Толчки, удары локтями и проч., очень беспокоят двух моих спутников, – я прошу у них извинения за вольность обращения, но когда приходится путешествовать совместно, необходимо кое-что прощать друг другу» (франц.).

Любое путешествие предполагало неудобства: и обычную тесноту в экипажах, и слишком разговорчивых попутчиков. Но что особо досаждало, так это полчища «кровососущих» (чем «славились» почтовые станции!), напрочь лишавших сна.

Так случилось и с Пушкиным в доме грузинского городничего, где после горного пешего перехода остановился он на ночлег: «Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою».

А еще непролазная грязь на дорогах!

«До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст».

Такова проза жизни романтического девятнадцатого столетия…

Случались и особого рода дорожные неприятности. Не единожды поминал Пушкин столь нелюбимых им зайцев в письмах к жене: «Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее, – сетовал он из Симбирска, – <…> Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал».

«Въехав в границы Болдинские, встретил я попов, и так же озлился на них, как на симбирского зайца». Пушкин и сам считал себя человеком мнительным, верил в различные приметы и суеверия. Все же однажды перебежавший дорогу длинноухий в буквальном смысле спас поэта. Не повороти Пушкин коней из-за дурной приметы назад, в Михайловское, то быть бы ему на Сенатской площади в Петербурге. И, как знать, не пришлось ли тогда Александру Сергеевичу разделить печальную участь друзей-декабристов…

Развлечений в дороге немного: разве что поиграть в шахматы, – Алексей Вульф вспоминает о шахматных баталиях с поэтом, что случались на почтовых станциях на пути из Малинников в Москву; или бросать по бутылке на каждой станции, как шутливо советовал Пушкин приятелю.

Но главное, взять в дорогу книги! Вот оно, самое подробное наставление: какие из них следует захватить в долгую поездку.

«Собравшись в дорогу, вместо пирогов и холодной телятины, я хотел запастися книгою, понадеясь довольно легкомысленно на трактиры и боясь разговоров с почтовыми товарищами. В тюрьме и в путешествии всякая книга есть божий дар, и та, которую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь из Английского клуба или собираясь на бал, покажется вам занимательна, как арабская сказка, если попадется вам в каземате или в поспешном дилижансе. Скажу более: в таких случаях чем книга скучнее, тем она предпочтительнее. <…> Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением – оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания etc. <…> Вот на что хороши путешествия.

Лихая тройка

Итак, собравшись в дорогу, зашел я к старому моему приятелю**, коего библиотекой привык я пользоваться. Я просил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении. <…> “Постой, – сказал мне**, – есть у меня для тебя книжка”. С этим словом вынул он… книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия. “Прошу беречь ее, – сказал он таинственным голосом. – Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность”. Я раскрыл ее и прочел заглавие. “Путешествие из Петербурга в Москву” С.П.Б. 1790 год».

Вместе с раритетом Пушкин повторил историческое путешествие: «В Черной Грязи, пока переменяли лошадей, я начал книгу с последней главы и таким образом заставил Радищева путешествовать со мною из Москвы в Петербург».

«Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетерлись в сундуке. От этого я так сердит сегодня…» Это уже иной год, и иной путь. На долю книг, «странствовавших» вместе с поэтом на Урал, выпали почти те же дорожные неудобства, что и их именитому владельцу.

К тому же взятый в то путешествие слуга неимоверно раздражал своего хозяина. «Вообрази себе тон московского канцеляриста, – обращается к жене поэт, – глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом. Бесит меня, да и только». Все же терпению Пушкина настал конец: на обратном пути он ссадил пьяного Гаврилу с козел, оставив его «в слезах и в истерике».

Любопытно: в дороге поэт преображался. И принимал совсем иной вид, столь не похожий на хрестоматийный, – Пушкин усатый! Пришлось даже отказаться от бала у московского почт-директора Булгакова, а причиной тому, по признанию поэта, стало «небритие усов, которые отрощаю в дороге»!

Но вот о любовных приключениях, что могли случиться в пути, Пушкин умалчивает. Вернее, сообщает о том ревнивой Натали в исключительно игриво-шутливых тонах:

«Честь имею донести тебе, что с моей стороны я перед тобою чист, как новорожденный младенец. Дорогою волочился я за одними 70 и 80‐летними старухами – а на молоденьких… шестидесятилетних и не глядел».

«Как я хорошо веду себя! как ты была бы мной довольна! за барышнями не ухаживаю, смотрительшей не щиплю, с калмычками не кокетничаю – и на днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство, очень простительное путешественнику».