По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

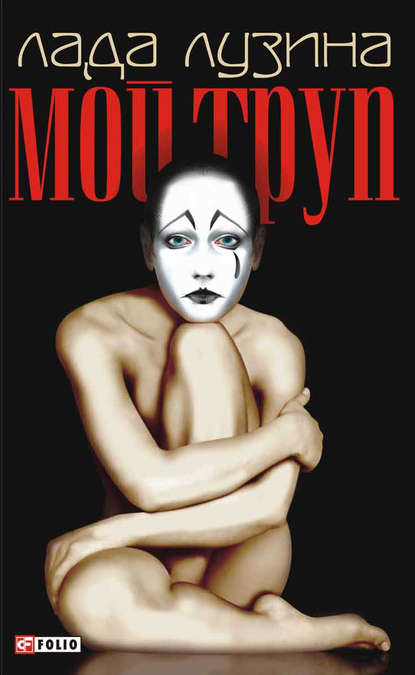

Мой труп

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Дорогой мой, существуют две породы людей. Одна порода – многочисленная, плодовитая, как глина: они жуют колбасу, рожают детей, пускают станки, подсчитывают барыши – хороший год, плохой год, – невзирая на мор и войны, и так до скончания своих дней: это люди для жизни, которых трудно представить себе мертвыми. И есть другая, благородная порода – герои. Те, кого легко представить себе бледными, распростертыми на земле, с кровавой раной у виска, они торжествуют лишь один миг – или окруженные почетным караулом, или между двумя жандармами…

Вас никогда не соблазняла такая участь?

Жан Ануй. «Эвридика»

– Марина, – окликнула я свою редакторшу. – Мне нужно уйти.

Она подняла голову – полноватая, сорокалетняя брюнетка. Типичная женщина – муж, двое детей, квартира в новострое, дача, собака, бесцветный маникюр. Типовой редактор типового журнала – телепрограммы с цветной обложкой и десятистраничным приложением. И кабинет ее был типовым, похожим на все кабинеты всех редакторов всех журналов, в которых мне довелось побывать, – светлые стены, обложки в типовых пластмассовых рамах под дерево с пошлой золотою каймой. Я ненавидела эту золотую кайму.

С детства я недолюбливала обычных людей. Им ставили типовые памятники. В детстве мне казалось, что именно красота памятника и есть главное признанье достоинств человека. И когда, в восемнадцать лет, я впервые попала на Лесное кладбище, то пришла в такой ужас, что слегла в постель в тот же день с приступом тошнотворной головной боли.

Это был не надуманный – давящий, панический страх, похожий на приступ удушья. Выросшая среди мраморных ангелов, витиеватых эпитафий и склепов с колючими готическими башенками, я не могла понять, как все кладбище может состоять из инкубаторских черных памятников, похожих один на другой как две капли воды? Как бездарно должны прожить жизнь эти люди, чтоб и после смерти они были обезличены, как крупицы песка?

Это было кладбище толпы, лишенное всяческой индивидуальности. Оно не шло ни в какое сравнение с обетованной землей моего детства.

С шестнадцати лет я знала: я – не как все!

В восемнадцать – записала в своем дневнике: «Быть как все – все равно что не быть вообще!»

«Дорогой мой, существуют две породы людей…» – сказал Жан Ануй.

Я, несомненно, относилась ко второй.

Марина – к первой.

– Куда ж это? – Она всегда разговаривала со мной так, словно не верила ни одному моему слову и неприкрыто ждала: «Ну-ну, что ты еще придумаешь?»

– Я иду на интервью с Доброхотовым. Театр уехал, а он остался. И мы договорились, – соврала я.

Мы не договаривались, так получилось – интервью Доброхотов дал мне вчера, лежа у меня на коленях. Он надеялся, что дам ему я, но вышло наоборот. Сумка с диктофоном валялась рядом с диваном. Окажись она в коридоре, мне было бы лень вставать.

– Кто такой Доброхотов? – недоверчиво спросила Марина.

– Сериалы «Семья», «Судный день», «Черный ангел», – старательно перечислила я. Я знала формат нашего издания.

– Хорошо, – Марина не знала, как придраться ко мне. – Но ты должна была предупредить меня заранее. Так нельзя…

– Спасибо.

Я не нравилась ей и ждала, когда она найдет повод уволить меня. Ждала спокойно, как ждут осени. Рано или поздно это должно было случиться. Обычные люди платили мне той же монетой – и до, и после учебы в театральном они всегда увольняли меня. Только в театральном – первый и последний раз – я ощущала себя на своем месте: гениальной, любимой, такой, как надо.

И если бы кто-то поднял меня среди ночи и спросил: «Какой самый счастливый день в твоей жизни?» – я б ответила без запинки:

«День, когда я поступила в театральный институт. Лучший день мой жизни! Самый лучший. Самый!»

* * *

То было в прошлой жизни и в прошлом веке…

Но и по сей день мое поступленье туда представлялось мне чем-то нереальным, незаслуженным – на грани божьего чуда. Все мои однокурсники полгода ходили на консультации, писали статьи, читали книги, пока их папы и мамы дергали за нужные связи. Я поступила без протекции, без подготовки, исключительно сдуру – заявившись за две недели до экзаменов.

Да, безусловно, весь предыдущий год на вопрос о дальнейших планах я отвечала, что собираюсь поступать в театральный на театроведческий факультет. Но лишь потому, что это была хорошая отговорка и звучала она не так абсурдно, как «на актерский». И еще потому, что за год до того, когда я поступала на актерский, мне сказали: поскольку актрисы из меня все равно не получится, если уж я совсем не мыслю существования без театра, единственное, что мне остается, – поступать на театроведение.

С чего члены комиссии взяли, что я не могу жить без театра, не знаю – я тогда еще могла. Быть может, им это традиционно заявляла каждая не принятая девушка. А может, уж очень у меня был антижизненный вид: худая, как спичка, почти лысая девочка-мальчик, со стрижкой под бобрик, кожаным ремешком а-ля данило-мастер на лбу и нарисованной черным косметическим карандашом жирной «молнией» на правой щеке.

Так я демонстрировала миру свою внутреннюю сущность – мир сразу понимал, с кем имеет дело, и шугался как мог. Но в театральном «стрела» не произвела впечатления. Спустившись в подвальный институтский буфет, я отметила, здесь на меня смотрят иначе – как на свою… Непривычно приятное чувство. С тех пор мне всегда хотелось вернуться в тот театральный буфет. Но это желание было из области абстрактных мечтаний.

Я, собственно, и актрисой быть не собиралась, просто проходила мимо – в буквальном смысле. Мы с Виктором, моей первой глобальной любовью, шли по Ярославову Валу, увидели на стене института «Приглашаем абитуриентов…» – вот и зашли.

Виктор писал стихи и решил почитать их перед серьезной аудиторией. А мне сдавать экзамены было интересней, чем идти на работу. После школы я устроилась в кооператив – наносила позолоту на жуткие вазы из спрессованной мраморной крошки (десять рублей за обработку одной штуки) и до работы редко доходила.

Короче, я плохо представляла, что значит «театроведение», и ничуть не надеялась «на него» поступить. Но пришлось.

Во-первых, на работе (следующей после кооператива, откуда меня вскоре прогнали) в библиотеке на меня ополчилась начальница. Сначала она унесла домой свой электрический самовар, из которого мы дружно пили чай. Потом, не говоря мне ни слова, отдала деньги за кипятильник, который мы покупали в складчину, чтобы заваривать кофе в чашке, и тоже унесла. Так что я осталась без кофе и без чая.

С чего она меня вдруг невзлюбила, я понять не могла (я еще не читала Ануя!). Но ее тоже звали Марина. И день за днем мы сидели в микроскопической комнатушке вдвоем, лицом друг к другу – и напряженно молчали. Перед обедом я быстро съедала всухомятку свой бутерброд и уходила, так как в обед она спала на письменном столе, завернувшись в одеяло, а мешать спать такой, как она, было равносильно самоубийству.

В то лето я не помышляла о самоубийстве. В обед я бездумно слонялась по городу и однажды от нечего делать забрела в театральный на консультацию.

Ну а поскольку, подписывая заявление на «отпуск для поступления», директор библиотеки (косящийся на меня с подозрением с тех пор, как увидел, что в рабочее время я в поте лица вдохновенно обклеиваю блестками туфли) сказал: «А может, тебе лучше вообще уйти?» – мне, в общем, ничего не оставалось, как поступить.

А так как во время вступительных экзаменов: у нас с бабушкой обокрали квартиру (вынесли телевизор, кассетный магнитофон и мое золотое обручальное кольцо), моя предполагаемая свадьба расстроилась, Виктор бросил меня и уехал в другой город, – мне совершенно некогда было волноваться. А так как поступать в театральный и не волноваться на экзаменах – стопроцентное хамство, наш будущий руководитель курса счел меня убежденной нахалкой и, удостоверившись, что основным качеством для подобной специальности я обладаю, принял на курс.

* * *

Да черта с два я б поступила, если б не наш И. В.! Игнатий Валерьевич с романтической фамилией Сирень.

Черта с два я б поступала, кабы не он… Он был «во-вторых». На консультации выяснилось, что «нас набирает» роскошный мужчина. Я думала, таких не бывает. Ростом, как две меня, какие глаза, трудно понять – слишком до них высоко, но то, что он брюнет, я разглядела.

Но главное – он был так похож на моего дедушку! Не думаю, что я сформулировала это, просто унюхала звериным чутьем. Рядом с ним я сразу ощутила себя в абсолютной безопасности. И мы сразу начали разыгрывать друг перед другом спектакли.

Второй раз я явилась к нему подготовленной – нашкрябав пару эссе и облачившись в свое свадебное платье. Моя свадьба уже трещала по швам, а платье следовало как-то использовать. Тем паче догадаться, что сей туалет – свадебный, было непросто. Широкая юбка из прозрачного черного нейлона (вместо белья я поддевала под нее велотреки). На ногах сверкали серебряно-золотые туфельки, стоившие мне работы. От рождения скромные туфли фабрики «Киянка» были школьно-коричневыми и мечтать не могли о столь блистательном будущем. Но, сшив между собой несколько метров сверкающих блесток, я собственноручно оклеила их по спирали с помощью несказанного усердия и клея «Момент» (после каждого выхода в свет блестящие полоски отваливались, и их нужно было цементировать заново).

Роскошный низ дополнял не менее концептуальный верх – черный лифчик из блестящей клеенки с глубоким вырезом и кровавою надписью «I love you» вдоль грудей (в идеале я хотела пойти под венец с любовным признанием, написанным собственной кровью, но по мере охлаждения чувств ограничилась красной краской).

И. В. задумчиво посмотрел на мое «I love you», прищурился на мой вырез, прочитал мои работы и вдруг засадил не в бровь, а в глаз:

«Вы что, собираетесь меня соблазнить? Думаете, "Если у меня в голове ничего нет, пусть он хоть туда посмотрит"?»

Сначала я едва не спросила: «А что, в голове ничего нет?» Но, опустив это, задала более важный вопрос:

«А что, ТАМ что-то есть?» – Я так страдала из-за своей плоской груди!

Видимо, Игнатий Сирень убедился в своем мнении насчет моей головы, потому что ответ его совершенно удовлетворил.

Позже в его изложении это звучало так: «Заявляется голая с вырезом до пупа… На следующий день полная смена образа. А-ангел! Белые носочки, туфельки с бантиками, юбка до пола, блузка до подбородка, а под подбородком… – Игнатий Валерьевич делал театральную паузу, – …КАМЕЯ». – «Не камея, а ветка сирени. Это был символ!» – вступала в спор я.

Думаю, за эту камею-сирень я и получила допуск к экзаменам.

Вас никогда не соблазняла такая участь?

Жан Ануй. «Эвридика»

– Марина, – окликнула я свою редакторшу. – Мне нужно уйти.

Она подняла голову – полноватая, сорокалетняя брюнетка. Типичная женщина – муж, двое детей, квартира в новострое, дача, собака, бесцветный маникюр. Типовой редактор типового журнала – телепрограммы с цветной обложкой и десятистраничным приложением. И кабинет ее был типовым, похожим на все кабинеты всех редакторов всех журналов, в которых мне довелось побывать, – светлые стены, обложки в типовых пластмассовых рамах под дерево с пошлой золотою каймой. Я ненавидела эту золотую кайму.

С детства я недолюбливала обычных людей. Им ставили типовые памятники. В детстве мне казалось, что именно красота памятника и есть главное признанье достоинств человека. И когда, в восемнадцать лет, я впервые попала на Лесное кладбище, то пришла в такой ужас, что слегла в постель в тот же день с приступом тошнотворной головной боли.

Это был не надуманный – давящий, панический страх, похожий на приступ удушья. Выросшая среди мраморных ангелов, витиеватых эпитафий и склепов с колючими готическими башенками, я не могла понять, как все кладбище может состоять из инкубаторских черных памятников, похожих один на другой как две капли воды? Как бездарно должны прожить жизнь эти люди, чтоб и после смерти они были обезличены, как крупицы песка?

Это было кладбище толпы, лишенное всяческой индивидуальности. Оно не шло ни в какое сравнение с обетованной землей моего детства.

С шестнадцати лет я знала: я – не как все!

В восемнадцать – записала в своем дневнике: «Быть как все – все равно что не быть вообще!»

«Дорогой мой, существуют две породы людей…» – сказал Жан Ануй.

Я, несомненно, относилась ко второй.

Марина – к первой.

– Куда ж это? – Она всегда разговаривала со мной так, словно не верила ни одному моему слову и неприкрыто ждала: «Ну-ну, что ты еще придумаешь?»

– Я иду на интервью с Доброхотовым. Театр уехал, а он остался. И мы договорились, – соврала я.

Мы не договаривались, так получилось – интервью Доброхотов дал мне вчера, лежа у меня на коленях. Он надеялся, что дам ему я, но вышло наоборот. Сумка с диктофоном валялась рядом с диваном. Окажись она в коридоре, мне было бы лень вставать.

– Кто такой Доброхотов? – недоверчиво спросила Марина.

– Сериалы «Семья», «Судный день», «Черный ангел», – старательно перечислила я. Я знала формат нашего издания.

– Хорошо, – Марина не знала, как придраться ко мне. – Но ты должна была предупредить меня заранее. Так нельзя…

– Спасибо.

Я не нравилась ей и ждала, когда она найдет повод уволить меня. Ждала спокойно, как ждут осени. Рано или поздно это должно было случиться. Обычные люди платили мне той же монетой – и до, и после учебы в театральном они всегда увольняли меня. Только в театральном – первый и последний раз – я ощущала себя на своем месте: гениальной, любимой, такой, как надо.

И если бы кто-то поднял меня среди ночи и спросил: «Какой самый счастливый день в твоей жизни?» – я б ответила без запинки:

«День, когда я поступила в театральный институт. Лучший день мой жизни! Самый лучший. Самый!»

* * *

То было в прошлой жизни и в прошлом веке…

Но и по сей день мое поступленье туда представлялось мне чем-то нереальным, незаслуженным – на грани божьего чуда. Все мои однокурсники полгода ходили на консультации, писали статьи, читали книги, пока их папы и мамы дергали за нужные связи. Я поступила без протекции, без подготовки, исключительно сдуру – заявившись за две недели до экзаменов.

Да, безусловно, весь предыдущий год на вопрос о дальнейших планах я отвечала, что собираюсь поступать в театральный на театроведческий факультет. Но лишь потому, что это была хорошая отговорка и звучала она не так абсурдно, как «на актерский». И еще потому, что за год до того, когда я поступала на актерский, мне сказали: поскольку актрисы из меня все равно не получится, если уж я совсем не мыслю существования без театра, единственное, что мне остается, – поступать на театроведение.

С чего члены комиссии взяли, что я не могу жить без театра, не знаю – я тогда еще могла. Быть может, им это традиционно заявляла каждая не принятая девушка. А может, уж очень у меня был антижизненный вид: худая, как спичка, почти лысая девочка-мальчик, со стрижкой под бобрик, кожаным ремешком а-ля данило-мастер на лбу и нарисованной черным косметическим карандашом жирной «молнией» на правой щеке.

Так я демонстрировала миру свою внутреннюю сущность – мир сразу понимал, с кем имеет дело, и шугался как мог. Но в театральном «стрела» не произвела впечатления. Спустившись в подвальный институтский буфет, я отметила, здесь на меня смотрят иначе – как на свою… Непривычно приятное чувство. С тех пор мне всегда хотелось вернуться в тот театральный буфет. Но это желание было из области абстрактных мечтаний.

Я, собственно, и актрисой быть не собиралась, просто проходила мимо – в буквальном смысле. Мы с Виктором, моей первой глобальной любовью, шли по Ярославову Валу, увидели на стене института «Приглашаем абитуриентов…» – вот и зашли.

Виктор писал стихи и решил почитать их перед серьезной аудиторией. А мне сдавать экзамены было интересней, чем идти на работу. После школы я устроилась в кооператив – наносила позолоту на жуткие вазы из спрессованной мраморной крошки (десять рублей за обработку одной штуки) и до работы редко доходила.

Короче, я плохо представляла, что значит «театроведение», и ничуть не надеялась «на него» поступить. Но пришлось.

Во-первых, на работе (следующей после кооператива, откуда меня вскоре прогнали) в библиотеке на меня ополчилась начальница. Сначала она унесла домой свой электрический самовар, из которого мы дружно пили чай. Потом, не говоря мне ни слова, отдала деньги за кипятильник, который мы покупали в складчину, чтобы заваривать кофе в чашке, и тоже унесла. Так что я осталась без кофе и без чая.

С чего она меня вдруг невзлюбила, я понять не могла (я еще не читала Ануя!). Но ее тоже звали Марина. И день за днем мы сидели в микроскопической комнатушке вдвоем, лицом друг к другу – и напряженно молчали. Перед обедом я быстро съедала всухомятку свой бутерброд и уходила, так как в обед она спала на письменном столе, завернувшись в одеяло, а мешать спать такой, как она, было равносильно самоубийству.

В то лето я не помышляла о самоубийстве. В обед я бездумно слонялась по городу и однажды от нечего делать забрела в театральный на консультацию.

Ну а поскольку, подписывая заявление на «отпуск для поступления», директор библиотеки (косящийся на меня с подозрением с тех пор, как увидел, что в рабочее время я в поте лица вдохновенно обклеиваю блестками туфли) сказал: «А может, тебе лучше вообще уйти?» – мне, в общем, ничего не оставалось, как поступить.

А так как во время вступительных экзаменов: у нас с бабушкой обокрали квартиру (вынесли телевизор, кассетный магнитофон и мое золотое обручальное кольцо), моя предполагаемая свадьба расстроилась, Виктор бросил меня и уехал в другой город, – мне совершенно некогда было волноваться. А так как поступать в театральный и не волноваться на экзаменах – стопроцентное хамство, наш будущий руководитель курса счел меня убежденной нахалкой и, удостоверившись, что основным качеством для подобной специальности я обладаю, принял на курс.

* * *

Да черта с два я б поступила, если б не наш И. В.! Игнатий Валерьевич с романтической фамилией Сирень.

Черта с два я б поступала, кабы не он… Он был «во-вторых». На консультации выяснилось, что «нас набирает» роскошный мужчина. Я думала, таких не бывает. Ростом, как две меня, какие глаза, трудно понять – слишком до них высоко, но то, что он брюнет, я разглядела.

Но главное – он был так похож на моего дедушку! Не думаю, что я сформулировала это, просто унюхала звериным чутьем. Рядом с ним я сразу ощутила себя в абсолютной безопасности. И мы сразу начали разыгрывать друг перед другом спектакли.

Второй раз я явилась к нему подготовленной – нашкрябав пару эссе и облачившись в свое свадебное платье. Моя свадьба уже трещала по швам, а платье следовало как-то использовать. Тем паче догадаться, что сей туалет – свадебный, было непросто. Широкая юбка из прозрачного черного нейлона (вместо белья я поддевала под нее велотреки). На ногах сверкали серебряно-золотые туфельки, стоившие мне работы. От рождения скромные туфли фабрики «Киянка» были школьно-коричневыми и мечтать не могли о столь блистательном будущем. Но, сшив между собой несколько метров сверкающих блесток, я собственноручно оклеила их по спирали с помощью несказанного усердия и клея «Момент» (после каждого выхода в свет блестящие полоски отваливались, и их нужно было цементировать заново).

Роскошный низ дополнял не менее концептуальный верх – черный лифчик из блестящей клеенки с глубоким вырезом и кровавою надписью «I love you» вдоль грудей (в идеале я хотела пойти под венец с любовным признанием, написанным собственной кровью, но по мере охлаждения чувств ограничилась красной краской).

И. В. задумчиво посмотрел на мое «I love you», прищурился на мой вырез, прочитал мои работы и вдруг засадил не в бровь, а в глаз:

«Вы что, собираетесь меня соблазнить? Думаете, "Если у меня в голове ничего нет, пусть он хоть туда посмотрит"?»

Сначала я едва не спросила: «А что, в голове ничего нет?» Но, опустив это, задала более важный вопрос:

«А что, ТАМ что-то есть?» – Я так страдала из-за своей плоской груди!

Видимо, Игнатий Сирень убедился в своем мнении насчет моей головы, потому что ответ его совершенно удовлетворил.

Позже в его изложении это звучало так: «Заявляется голая с вырезом до пупа… На следующий день полная смена образа. А-ангел! Белые носочки, туфельки с бантиками, юбка до пола, блузка до подбородка, а под подбородком… – Игнатий Валерьевич делал театральную паузу, – …КАМЕЯ». – «Не камея, а ветка сирени. Это был символ!» – вступала в спор я.

Думаю, за эту камею-сирень я и получила допуск к экзаменам.