Разрешение социальных конфликтов

Процессы обучения, даже внутри маленькой образовательной структуры (например, семьи), сильно зависят от общего настроя, от идеологии более широкой социальной общности, к которой принадлежат представители этой группы. Любые изменения в политической, экономической или социальной структуре этой большей общности (допустим, нации) принципиальным, глубинным образом влияют не только на организацию процесса обучения, но и на саму его сущность, равно как и на используемые в обучении методики.

Конечно, взгляды на образование внутри каждой национальной культуры разнятся от семьи к семье, от школы к школе. И тем не менее мы можем говорить о существовании некоей общей культурной атмосферы, являющейся как бы фоном для всех частных ситуаций. И в социологии, и в психологии состояние и событие в любой области зависят от той целостной ситуации, к которой относится эта область. И общая атмосфера, таким образом, оказывает непосредственное влияние на процесс обучения, происходящий внутри любой социальной структуры. Степень этого влияния зависит главным образом от того, насколько данная структура (конкретная семья или школа) независима в своем функционировании от более широкой социальной общности.

За последние десятилетия мы стали свидетелями ярчайших примеров того, сколь кардинальным образом изменение расстановки политических сил меняет цель и методы обучения. Те, кому выпала возможность непосредственно наблюдать поведение школьных учителей (например, в Германии в период с 1917 по 1933 год и особенно в 1931–1933 годах), не могли не заметить, как малые изменения в общей политической ситуации приводили к изменению не только идей, которые учителя старались донести до детей, но и используемых ими принципов обучения (тип и частота наказаний, количество материала для зубрежки, степень предоставляемой детям свободы и независимости), причем надо заметить, что образовательная ситуация изменялась буквально с каждым днем. Периоды политических трансформаций общества отчетливо показывают, насколько образование, практически во всех своих аспектах и плоскостях, зависит от социальной структуры группы. По-видимому, легче социуму изменить образовательную систему, чем образованию изменить систему общественных отношений.

Методологические соображения

Сколь бы очевидным ни было влияние социальной ситуации на образование и сколь бы чувствительной ни была образовательная система к малейшим изменениям в обществе, довольно сложно точно определить, в чем заключаются эти изменения, и найти понятия, достаточно адекватно их отображающие. Влияние изменяющейся социальной ситуации на образовательный процесс не может быть корректно представлено через описание изменений в учебных программах и в самих образовательных учреждениях, поскольку эти изменения не детерминируют содержание динамических факторов образования, иными словами, тех факторов, которые определяют влияние обучения на поведение, личность и идеалы развивающегося ребенка. То, насколько сильно окружающая среда в целом давит на ребенка, имеет гораздо большее значение, чем любая частная методика обучения или отдельный воспитательный эпизод.

Да, можно возразить, что такие общие понятия, как «свобода», «власть» и «социальная атмосфера», слишком расплывчаты и неуловимы, чтобы к ним можно было апеллировать при построении реально работающих четких концепций. И все же мы вынуждены принимать в расчет: эти абстрактные термины не только повсеместно используются при описании образовательных систем, но и, по сути своей, являются наиболее важными динамическими характеристиками любой социально-психологической ситуации. До некоторой степени человеческая природа универсальна, и определенные социальные характеристики весьма схожи во всех капиталистических государствах, принадлежащих к так называемой западной культуре.

Наблюдаемые различия

Пространство свободного движенияЕсли мы пытаемся подойти к описанию ситуации в терминах ее динамики (иными словами, если наш подход делает возможным выдвижение некоторых предположений относительно развития и исхода событий), нам необходимо рассматривать ситуацию как целостную совокупность возможных событий или действий. Каждое изменение в социальной позиции, например переход в следующий класс, знакомство с новыми друзьями или болезнь кого-то из членов семьи, означает, что какие-то определенные вещи, люди или виды деятельности становятся доступными или, наоборот, перестают быть таковыми. И в этом случае мы можем говорить о пространстве свободного движения и его границах. Под движениями мы понимаем не только физическое передвижения тела в пространстве, но также (и прежде всего) и движения социальные и ментальные. Эти три типа движений значительно разнятся между собой, и в то же время все они безусловно признаются в психологии и социологии как реальные события.

Пространство свободного движения личности или социальной группы может быть представлено как топологическая область, окруженная другими областями, которые для этой личности или группы недоступны. Существуют два основных фактора, препятствующих доступу в эти области. Первый из них – недостаток способности, например недостаточное владение каким-либо навыком или недостаточное интеллектуальное развитие. Второй фактор – социальный запрет, либо любого рода табу, выступающий как динамический барьер между человеком и его целью. Ребенок вполне может достать со стола яблоко, но мать может запретить ему сделать это.

Если же мы анализируем ситуацию обучения, то степень свободного движения – наиболее важная, фундаментальная ее характеристика. В учебном заведении, например, свободное движение личности ограничено гораздо больше, чем в семье. И если мы говорим, что все прогрессивные направления в образовании за последние двадцать пять лет делали особый акцент на идее свободы, мы имеем в виду главным образом два момента: 1) признание того, что у ребенка существуют и воля, и его собственные потребности; 2) тенденцию к снижению количества ограничений. Подобный подход увеличивает пространство свободного движения ребенка.

Достаточно сложно сравнить актуальное пространство свободного движения среднего ребенка в Соединенных Штатах и в догитлеровской Германии. Например, оказывается малопродуктивным сравнение базовых требований, предъявляемых к учителям, поскольку значение одних и тех же слов может существенно различаться в разных странах; кроме того, разрыв между эталоном, на который ориентируется та или иная образовательная система, и реальным положением вещей зачастую просто огромен. Нам видится, что более адекватным предметом исследования могут стать методики учителя, частота вмешательства в деятельность школьника и условия, при которых происходит это вмешательство (тон и громкость голоса учителя в разговоре с учеником и т. д.).

Вторая сложность при сравнении заключается в том, что в обеих культурах можно обнаружить семьи и образовательные учреждения, предоставляющие детям очень мало свободы, тогда как дети в других семьях и школах пользуются свободой почти неограниченно. Более того, существуют различия между образовательными учреждениями и внутри Соединенных Штатов, и внутри Германии, а также различия между социальными классами. Поэтому при сравнении двух стран следует, насколько это возможно, рассматривать положение детей в рамках одного и того же социального класса и школы равного статуса и профиля. Поскольку мой личный опыт в Соединенных Штатах основан преимущественно на общении с представителями среднего класса, при анализе я буду ссылаться главным образом на эту группу. И тем не менее вполне возможно, что подобные различия были бы обнаружены и между другими социальными стратами в этих двух странах.

На приезжающих из Германии степень свободы и независимости детей и подростков в Соединенных Штатах производит неизгладимое впечатление. Особенно поразительно отсутствие подобострастия у маленьких детей перед взрослыми или у студентов перед профессорами. И взрослые гораздо чаще обращаются с детьми как с равными, тогда как в Германии является нормой ситуация, где взрослый устанавливает правила, а ребенок должен им беспрекословно подчиняться.

Естественные отношения между взрослым и ребенком в Соединенных Штатах не рассматриваются в терминах начальника (Herr) и подчиненного (Untergebener); скорее это отношения между двумя индивидуальностями, имеющими принципиально равные права. Родители, как правило, общаются с детьми с большим, чем в Германии, уважением. Обычно, обращаясь к ребенку с просьбой (например, принести какую-то вещь), они делают это вежливо и ненавязчиво. Они дают ребенку возможность почувствовать, что он оказывает им одолжение, тогда как немецкий родитель в аналогичной ситуации скорее выскажет свою просьбу в форме краткого требования. И в Соединенных Штатах гораздо более привычно слышать благодарность родителя в ответ на выполненную просьбу. Более того, родители, возможно, поблагодарят ребенка даже тогда, когда им пришлось оказать на него определенное давление, прежде чем он выполнил их просьбу; в Германии такая ситуация чаще всего закончится родительской фразой «В следующий раз ты сделаешь это, не дожидаясь моих уговоров». В Германии взрослый скорее предпочтет видеть ребенка покорным и повинующимся, а американец постарается наладить с ребенком взаимоотношения на равных как можно раньше.

Американцы часто говорят детям фразы типа «если бы я был на твоем месте, я сделал бы так-то и так-то»; немцы же при аналогичных обстоятельствах скажут «ты должен сделать это немедленно». Конечно, подобные различия могут быть просто следствием грамматических и стилистических правил языка. Однако в целом американцам более свойственно использовать в речи вежливые обороты. Но и сами по себе эти различия в языке важны (к этому тезису мы еще вернемся чуть позже). В любом случае, по всей вероятности, существуют реальные различия в степени уважения к правам и воле ребенка, понимание того, что ребенок, как и взрослый, имеет свою точку зрения. В Америке взрослому, путешествующему с ребенком, гораздо реже приходится защищать его от ласк и поцелуев посторонних людей.

То же самое различие в основополагающих отношениях между ребенком и обучающим его взрослым мы можем наблюдать в школах и детских садах. Тот, кто приехал из Германии, обязательно отметит, как медленно и неохотно педагог будет реагировать на сцену яростного спора между двумя мальчиками. На первый взгляд может показаться, что педагог попросту не проявляет к ситуации никакого интереса. Однако в действительности он просто обучен так реагировать на происходящее. И если педагог хочет прервать деятельность ребенка, то делает это осторожно и постепенно. Если существует вероятность, что ребенок сам справится со стоящей перед ним задачей, педагог просто не будет вмешиваться в процесс. В прогрессивных немецких школах догитлеровского периода идея независимости ребенка тоже пользовалась популярностью, особенно в детских садах Монтессори. Однако нужно признать: различие между реально бытовавшими способами обращения с детьми было огромно; его нельзя не заметить даже тогда, когда речь идет о самых продвинутых немецких учебных заведениях для воспитателей детских садов. Подобное яркое отличие существует и в отношении второго правила американских воспитателей, а именно: быть дружелюбными с детьми и разговаривать с ними, не повышая голоса, независимо от того, как настроен и реагирует сам ребенок. В Германии вмешательство взрослого в дела ребенка не только более привычно, но и, как правило, происходит внезапно и сопровождается повышением голоса. Очень часто это вторжение происходит в форме команды, как требование подчинения. Мне стало известно, что при нацистском режиме ведущим учебным заведениям для воспитателей была направлена директива, в которой содержалась такая рекомендация: даже если ребенок не может понять причины поступка взрослого, взрослый не должен ничего объяснять. Детей приучают к слепому и безоговорочному подчинению не вследствие веских причин, а в силу любви или веры. Этот принцип вполне соответствует основному правилу тоталитарного государства, декларируемому снова и снова, но особенно часто раздававшемуся в первые годы правления режима: командуй тем, кто ниже тебя; подчиняйся тому, кто выше тебя. Естественно, что подобные советы воспитателям при Гитлере стали гораздо более жесткими, чем это было в донацистский период. И тем не менее такую ситуацию можно рассматривать как крайнее выражение отношений между взрослым и ребенком, которое в Германии, по сравнению с Соединенными Штатами, всегда было весьма характерным.

Борьба тоталитарного государства против разума и интеллектуальной дискуссии как проявлений «либерализма» представляется довольно логичной, поскольку вдумчивый обмен мнениями предполагает отношения равенства. Точно так же и объяснение причин в педагогике считается «демократической процедурой».

Тесно связана с уважением к правам ребенка и тенденция американской образовательной системы всеми возможными способами помогать ребенку как можно раньше стать максимально независимым. Особое внимание уделяется тому, чтобы разработать средства и приспособления, которые позволяют ребенку самостоятельно одеваться, питаться и обслуживать себя, дают ему возможность независимо от взрослых справляться с требованиями повседневной бытовой жизни. Аналогичный подход разрабатывается в прогрессивных системах обучения во всех странах, однако истинная свобода выбора и реальная степень независимости, предложенная взрослым и достигнутая ребенком, представляются гораздо большими в Соединенных Штатах, нежели в соответствующей немецкой среде.

Все эти факты вроде бы убедительно доказывают, что пространство свободного движения ребенка в американской образовательной системе больше, чем оно было в донацистской Германии. И все же существует ряд обстоятельств, которые заставляют усомниться в подобном выводе. Американская образовательная система может в большей степени, чем немецкая, признавать права ребенка, и тем не менее американского учителя едва ли можно назвать более уступчивым и покладистым. Время от времени меня поражает удивительная негибкость тех же самых воспитателей, неукоснительно следующих описанных выше правилам, в соблюдении ряда процедур. Несмотря на бóльшую независимость, американские студенты и даже выпускники, вынуждены подчиняться правилам, напоминающим школьные; у немецких студентов в этом плане гораздо больше свободы. Таким образом, различие в образовательной ситуации в этих двух странах не может быть описано только через специфику и степень пространства свободного движения, поскольку существуют и структурные различия.

Степени свободы и отчетливость границВ жизненном пространстве следует выделять не только те области, в которых личность чувствует себя абсолютно свободной, и те, что запрещены. Существуют и области промежуточного типа: определенная активность может и не быть полностью запрещенной, но личность будет сталкиваться с препятствиями и запретами внутри этой области. Различные социальные группы, к которым принадлежит ребенок, атмосфера на уроках различных учителей, социальная деятельность, в которую включен ребенок, – все это часто являет собой области с разной степенью свободы.

Мы можем обнаружить между соседствующими областями как плавные, так и резкие переходы. Жизненное пространство в целом характеризуется определенной степенью гомогенности. Существуют образовательные ситуации, в которых всем областям присуща средняя степень свободы. Скажем, ребенок, воспитываемый в пансионе, может пользоваться достаточной свободой, и при этом его обязывают поступать в соответствии с какими-то ограничениями. В других случаях жизненное пространство может включать в себя области с очень высокой и очень низкой степенями свободы. К примеру, школа для ребенка представляет собой область с жесткой дисциплиной и почти полным отсутствием свободы, тогда как дома, в семье, отношения могут быть очень теплыми и ребенок будет пользоваться полной или почти полной свободой. Подобный контраст областей может существовать и внутри самой семьи, скажем, в ситуации, где отец деспотичен, а мать мягка и нерешительна. Степень гомогенности жизненного пространства, без сомнения, оказывает большое влияние и на формирование моделей поведения, и на развитие личности ребенка.

Следует обратить особое внимание и на то, какого рода переходы между соседствующими областями – резкие или плавные – преобладают в жизненном пространстве. Пространство свободного движения двух детей может быть сходным по протяженности и структуре. И в то же время для одного ребенка границы между дозволенными и запрещенными областями могут быть в высшей степени отчетливыми, практически непреодолимыми, и ребенку будут постоянно напоминать об этих ограничениях. Для второго ребенка эти границы более гибки, они могут меняться в зависимости от ситуации (хотя в самом общем виде они могут быть такими же, как и для первого ребенка); кроме того, они могут быть не столь отчетливо определены. Его распорядок дня, например, будет не слишком жестким. В то время, когда ему положено отправляться в постель, ему могут с легкостью разрешить еще послушать пластинку, потом еще одну, потом он будет тянуть время, долго и старательно желая всем спокойной ночи, отвлекаясь на какие-то шутки, и только после этого удалится наконец в спальню. Частота и тип исключений из обычного дневного распорядка весьма разнятся в зависимости от семьи. Реакция одних родителей на подобную просьбу ребенка может заключаться и в категорическом «нет», и в определенном «да», тогда как другие родители в аналогичной ситуации будут более или менее решительны. Иными словами, степень отчетливости границ зависит от обстоятельств.

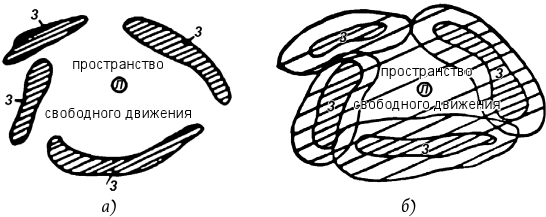

Образовательная атмосфера в Соединенных Штатах, если сравнивать их с Германией, будет, по-видимому, характеризоваться существованием областей с весьма разнящимися степенями свободы и четко определенными границами этих областей (рис. 1). В детском саду в Германии ребенок испытывает большее давление со стороны воспитателя, контролирующего его игры и прогулки, чем в аналогичном американском детском саду. При этом в американских детских садах, как правило, обращают пристальное внимание на неукоснительное выполнение жестких правил быта, например во время еды. В целом создается впечатление, что образовательная атмосфера в немецких учебных учреждениях, как и в немецких семьях, более гомогенна: там нет областей с очень высокой степенью свободы, а существующие ограничения менее жестки, чем в сходных семьях и школах Америки.

В новой тоталитарной Германии, несомненно, предприняты решительные шаги на пути увеличения гомогенности и системы образования, и всех остальных жизненных сфер; тем самым создается всеобъемлющая жесткая система правил и ограничений.

Рис. 1. Типичные ситуации образовательной атмосферы в США и Германии:

а – США: жизненное пространство с четкими границами и выраженными качественными различиями между соседними областями; б – Германия: жизненное пространство с нечеткими границами и относительно незначительными различиями между соседними областями. Интенсивность штриховки отражает жесткость ограничений. л – личность; з – запрещенная область

Помимо большей гетерогенности, жизненное пространство американской образовательной системы, по-видимому, характеризуется большей отчетливостью границ между областями. Я уже упоминал, что основной целью американского образования является формирование у ребенка привычки к неукоснительной пунктуальности в повседневной жизни. А это предполагает четкое отграничение ряда значимых ежедневных обязанностей в жизненном пространстве ребенка. Аналогичная временнáя структура характеризует и жизнь американских студентов. Студент американского университета, как правило, составляет четкое и подробное расписание на длительный промежуток времени; немецким студентам это свойственно в гораздо меньшей степени. Американский студент может решить, сколько часов в неделю он будет посвящать своему исследованию на протяжении предстоящих шести месяцев. Он значительно чаще, чем немецкий студент с аналогичным социальным и научным статусом, определяет жесткие временны́е рамки своей работы. И более вероятно, что именно немецкий, а не американский, студент отвлечется от работы и выбьется из графика (однако не стоит связывать этот факт с бóльшим финансовым давлением на американского студента). Играет важную роль и неизвестная в немецких университетах традиция проводить экзаменационные сессии минимум раз в полгода; именно благодаря этому правилу работа в американских университетах столь четко может быть разбита на определенные фазы и этапы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Здесь и далее речь идет о XX веке. – Прим. ред.

2

Курт Левин скончался 12 февраля 1947 года. – Прим. ред.

3

Lippitt R. Kurt Lewin, 1890–1947; Adventures in the exploration of interdependence // Sociometry. 1947. Vol. 10. P. 87. Этот источник содержит также библиографический обзор работ Левина.

4

Самоотчет о развитии его исследований и теорий содержится в: Studies in topological and vector psychology. I. Iowa City; University of Iowa Press, 1940.

5

Psychological problems of a minority group // Charact & Pers. 1935. Vol. 3. P. 175–178; Some social psychological differences between the United States and Germany // Charact & Pers. 1936. Vol. 4. P. 265–293.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: