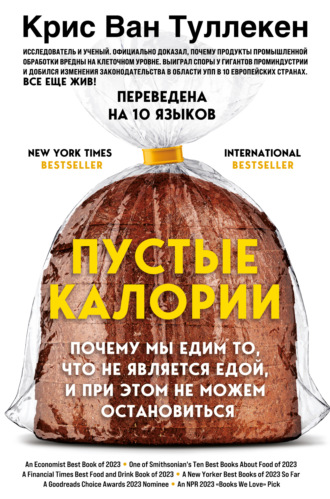

Пустые калории. Почему мы едим то, что не является едой, и при этом не можем остановиться

И, похоже, эта идея действительно существует – судя по статье Ханса Краута, опубликованной в 1949 году (и до сих пор доступной для скачивания) в British Journal of Nutrition43. «Физиологическая ценность синтетических жиров» – это одна из тех засоряющих научную литературу статей, которая ссылается на эксперименты Флёсснера, не упоминая, что они проводились на узниках концлагерей. Затем автор выдвигает аргументы в пользу продолжения производства синтетического жира:

Работники тяжелой промышленности не могут получать достаточно калорий, если только бо́льшая их часть не будет в форме жиров… Особенно это важно для тех, кто отрабатывает долгие смены в современной промышленности, не имея достаточно долгого перерыва на полноценный прием пищи. Увеличение потребления жира во всех промышленных странах в последние 100 лет, соответственно, является не вопросом вкуса, а лишь необходимостью современной жизни, так что я считаю, что продолжение исследований в области синтетического жира будет благом.

Вот она, неумолимая логика всей промышленной еды: уменьшить время, необходимое рабочим для приема пищи. Я каждый раз вспоминаю об этом, когда вижу «продукты для перерыва на обед». УПП-чипсы, УПП-газировка, УПП-сандвич.

Когда я брал интервью у бразильской команды ученых, которая дала определение УПП и провела огромную работу по разработке концепции, я спросил об их собственных пищевых привычках. Они все говорили конкретно об обеде, всячески делая акцент на том, что каждый день за обедом садятся и едят рис с фасолью. Когда я работал в Бразилии, то тоже так делал. В современном мире обедать, сидя за столом, – это уже признак здоровья и хорошей жизни.

В последние несколько десятилетий вытеснение традиционной пищи ультрапереработанной происходит на невообразимой с точки зрения эволюционных процессов скорости. И это не может не беспокоить, потому что в иерархии деятельности биологической жизни прием пищи стоит на самой вершине (вместе с размножением). Практически всем остальным мы занимаемся, чтобы обеспечить себе либо одно, либо другое. Чтобы разобраться в том, какое влияние оказывают УПП, мне пришлось вернуться назад во времени и задать вопросы, которые раньше меня особенно не волновали: что вообще означает слово «есть» и как живые организмы «научились» есть в процессе эволюции? Давайте вернемся к самому началу, когда камни были едой, – я называю это «первой эрой еды».

Часть вторая. Но разве я не могу просто контролировать то, что ем?

5. Три эры еды

Мне кажется полезным воспринимать еду как процесс, который прошел три отдельные, но пересекающиеся эры развития, причем все три одновременно продолжаются до сих пор.

В первую эру еды живые организмы начали есть то, что никогда не было живым, например камни и металлы. Этот процесс продолжается с начала времен до сегодняшнего дня. Во вторую эру живые организмы начали есть другие живые организмы, в том числе после некоторой переработки. Эта эра продолжается сотни миллионов лет (а для людей – около двух миллионов лет).

В третью эру еды один-единственный биологический вид (а также его домашние животные и скот) стали есть ультрапереработанную пищу, которая производится с помощью ранее неизвестных промышленных методик и новоизобретенных молекул. Для сравнения – эта эра длится всего несколько десятилетий. Вот почему полезным будет рассмотреть влияние УПП в контексте длинной, очень длинной истории жизни на нашей планете.

Давайте вернемся к самому началу.

Земле около четырех с половиной миллиардов лет. Первые 700 миллионов лет были очень веселым временем – постоянные бомбардировки астероидами; из одного из них, размером с планету, получилась Луна. Жидкое ядро Земли вращается и постоянно двигает поверхность, даже сейчас, так что следы этих бомбардировок давно исчезли, но чтобы представить себе масштабы, посмотрите хотя бы на испещренную кратерами поверхность Луны. Первые полмиллиарда лет существования Земли не просто так в английском языке называют гадейским[35] периодом.

Название «период Аида» вызывает ассоциации скорее с адскими пейзажами с кипящей лавой – и, возможно, оно не вполне точно. От ранней поверхности Земли мало что осталось, но несколько крохотных кристаллов силиката циркония, найденные в Западной Австралии, говорят о том, что условия на самом деле могли быть мягче, чем считалось ранее. Эти «цирконы» возрастом примерно 4,4 млрд лет указывают на присутствие жидкой воды, а это, в свою очередь, говорит о том, что океаны могли образоваться на планете уже в первые 150 миллионов лет ее существования1.

Да, они были довольно-таки горячими. Плотная атмосфера древней Земли, состоявшая из углекислого газа, могла послужить «крышкой скороварки», благодаря которой океаны оставались жидкими, даже разогреваясь до невероятных 200 °C. В общем – да, это, конечно, был «период Аида», но уж точно не эпоха расплавленных горных пород. Да и атмосфера тоже была относительно мягкой, состоящей в основном из вулканических газов – углекислого газа, азота и двуокиси серы. Не хватало только одного главного компонента – кислорода.

В еще одном австралийском цирконе возрастом 4 млрд лет обнаружили нечто еще более неожиданное: углерод с «биогенной» сигнатурой[36] – первое косвенное доказательство существования жизни2.

Мы уверены, что одноклеточные организмы появились 3,5 млрд лет назад. Доказательства маленькие, но неопровержимые: микроокаменелости в отложениях железа на севере Канады, остатки строматолитов (микробных колоний) с «биогенным» углеродом на юго-западе Гренландии, маты с бактериальными отложениями в песчаниках Западной Австралии.

3,2 млрд лет назад живые существа уже размножались и меняли геологический состав земли, создавая объекты размером с графства – огромные жилы железа площадью в сотни квадратных километров, которые стали отходами жизнедеятельности древних бактерий3–6. Крупнейшие железные жилы находятся в Австралии, и по ним можно немало узнать о первой эре еды, которая началась с появлением первых живых существ.

В то время в океанах было полно растворенного железа, появлявшегося из подводных вулканов, и это железо стало пищей для древних бактерий. Мы дышим кислородом, а вот эти бактерии вдыхали углекислый газ. А отходами жизнедеятельности была ржавчина. Эти гигантские полосатые железные жилы, из которых добыли металл для производства множества окружающих нас объектов, скорее всего, являются огромными «выгребными ямами» из бактериальных экскрементов7–9.

Если идея поедания металлов кажется вам странной, не беспокойтесь. Здесь все дело в атомах.

Все вокруг состоит из атомов, которые, в свою очередь, состоят из протонов и электронов[37]. Разные химические элементы содержат разное число протонов и электронов, которые придают им те или иные свойства (некоторые элементы – прозрачные газы, другие – черные твердые вещества, и т. д.). Но в каждом элементе всегда должно быть поровну протонов и электронов. У кислорода восемь протонов и восемь электронов. У углерода – шесть протонов и шесть электронов. Но не все атомы довольны своей участью[38]. Углерод, например, любит отдавать электроны, а кислород отчаянно хочет захапать их побольше[39]. Недовольные атомы могут собраться вместе, поделиться друг с другом и стать счастливее – и продуктом этого идеального брака становится двуокись углерода (углекислый газ). На их «свадьбе» вырабатывается энергия – и именно благодаря этой химической реакции ездят автомобили.

Когда Лира под вечер становится плаксивой, ее можно сравнить с машиной, у которой заканчивается бензин. И на фундаментальном уровне это действительно так. Лира забирает электроны из еды (атомы углерода, скажем, из кусочка пиццы) и отдает их кислороду из воздуха, который она вдыхает, а потом выдыхает углекислый газ. В автомобиле эта реакция сопровождается взрывом, но вот живые существа делают все возможное, чтобы энергия выделялась более безопасным образом.

Практически во всех клетках Лиры честным отъемом электронов у атомов углерода в пицце (в молекулах сахара из пшеничной муки) занимаются маленькие белки. Эти белки направляют электроны в каскад из других белков в крохотных органах клетки, называемых митохондриями. Электроны, прыгая по этим белкам, работают подобно насосам, наполняя митохондрии электрическим зарядом, как воздушные шарики – воздухом. Напряжение в них равно 30 млн вольт на метр – примерно такое же напряжение имеет молния, бьющая между небом и землей. Последний белок в каскаде отдает электрон кислороду – уже без всякого огня и дыма.

Теперь «воздушный шарик» митохондрии полон электрического заряда, но у него есть маленькие поры, крохотные «фабрики», по которым заряд пробегает под действием этого огромного напряжения. «Фабрики» используют эту энергию для производства новой молекулы, АТФ, которая служит топливом для всех реакций во всех клетках вашего организма. Добавьте АТФ к белку, и получите результат: копирование ДНК, открытие поры, сокращение мышцы, движение клетки. Одна-единственная клетка расходует около 10 млн молекул АТФ в секунду. Один грамм наших митохондрий производит в 10 000 раз больше энергии, чем один грамм солнечного вещества.

А это, как говорится, и есть жизнь. Вся жизнь. От бактерий, живущих на выходах подводных вулканов, до моих пальцев, набирающих на клавиатуре эти слова, процесс всегда один и тот же: жизнь ловит энергию, которую выделяют электроны, пролетающие между едой и дыханием[40]. В общем, едой может послужить что угодно, что меньше нуждается в электронах, чем дыхание.

Таким образом в какой-то момент первых сотен миллионов существования Земли геохимия превратилась в биохимию, и началась первая эра еды – одноклеточные организмы ели горные породы, чтобы создать жизнь. Сейчас мы аккуратно отделяем биохимию от геохимии, иной раз даже располагая факультеты в разных зданиях, но на самом деле не существует какого-либо определенного момента, в который химия горных пород превращается в химию жизни. Тем не менее граница хоть и размытая, но остается границей: живая материя очень сильно отличается от неживой. Как и в классификации еды, где-то нужно проводить линию.

Первая эра еды, в которой еда вообще никогда не была живой, продолжается и сегодня. Бактерии по-прежнему едят горные породы, а мы все еще пытаемся разобраться в фундаментальных процессах. Но в какой-то момент – возможно, когда конкуренция за доступ к ресурсам вроде чистого железа стала слишком жесткой, – появился хитрый план: пусть кто-нибудь другой получает энергию из камней или солнечного света, а мы потом уже съедим его (или его отходы жизнедеятельности). С этого момента все животные стали добывать строительные материалы для своих организмов, поедая другие живые существа. Это вторая эра еды – эра собственно еды.

Когда именно началась вторая эра, не совсем ясно, и в научной литературе по этому поводу идут очень забавные перепалки. В серии статей и опубликованной переписке за сухим академическим языком скрывается едва сдерживаемая ярость в споре о происхождении отметин на породах возрастом полмиллиарда лет: это было активное пищевое поведение древнего животного, или же их оставили камни, опутанные водорослями в прибрежных водах, или вообще сморщенные листья эвкалипта, которых тащили по песку волны, вызванные ветром10, 11.

Но в одном большинство ученых сходится: однажды, примерно 560 млн лет назад, крохотное существо действительно ползло по грязи на дне моря где-то на окраине древнего континента Родиния12. Длиной оно было примерно в человеческий палец, плоское и овальное, с ребрами, отходившими от центрального хребта. Если его увеличить, получится красивый узор для ковра. У этого существа не было скелета, конечностей, глаз – вообще ничего, кроме простейшей нервной системы, – но по стандартам того времени оно было невероятно сложным, вершиной миллиардов лет эволюции. Сама грязь тоже была живой, как и любая другая грязь: то был песок, связанный слизистыми выделениями бесчисленных одноклеточных организмов. Когда этот «коврик», который позже назвали Dickinsonia costata, ползал по микробной грязи, он оставлял крохотные следы, а иногда – маленькие туннели, в которые он зарывался прежде чем выбраться обратно на поверхность13, 14.

Несомненно, тем же самым в тот день занимались и множество других существ. Но вся слава ушла именно этому существу, потому что оно внезапно погибло и благодаря обстоятельствам своей смерти – его почти немедленно накрыло слоем пыли или пепла – а также геологическим событиям следующего полумиллиарда лет хорошо сохранилось, и в 1946 году его нашел Редж Спригг, работавший в Эдиакарских горах на юге Австралии15.

Передвижения «коврика» по грязи в одной научной публикации назвали «умеренно сложным взаимодействием с микробными матами для эксплуатации питательных и кислородных ресурсов». Но на самом деле это первый задокументированный след второй эпохи еды в истории Земли.

Маленькие коврики-дикинсонии напоминают нам, что есть – значит быть частью экосистемы. Они не только ели, но и готовили других живых существ к поеданию, занимаясь экосистемной инженерией – они активно меняли свои отношения с отложениями, в которых жили, передвигая их, вспахивая, словно почву, удобряя продуктами жизнедеятельности. То были первые существа, запустившие гонку вооружений и конкурирующие за добычу энергии из системы.

* * *Вторая эра еды порождала все бо́льшую сложность. В этот период эволюционная гонка вооружений в борьбе за энергию превратила наших предков из одноклеточных организмов в многоклеточные, затем – в примитивных рыб, а потом, посредством похожих на землероек существ, которые пережили гибель динозавров, – и в нас с вами.

Еда превратилась в куда более сложный процесс, чем мы обычно считаем. Она удовлетворяла сразу две разные потребности: обеспечивала нас энергией, необходимой, чтобы выжить, и строительными материалами (химическими элементами и молекулами), из которых состоят наши тела.

Вся живая материя на Земле почти полностью состоит из всего четырех химических элементов: кислорода, углерода, водорода и азота. У людей и других млекопитающих они составляют 99 % всех атомов в организме. Но, кроме них, еще около 20 элементов считаются жизненно важными. И, поскольку мы не можем вырабатывать их сами, нам приходится их есть.

Не считая «большой четверки», в моем теле содержится около килограмма кальция и килограмм фосфора[41]. За ними идут примерно по 200 г серы и калия, по 120 г натрия и хлора, около 40 г магния. Кроме них, во мне всего около 5 г железа – кусочек буквально с ноготок, которого тем не менее достаточно, чтобы сделать мою кровь красной, а сопли зелеными, – несколько миллиграммов фтора, обеспечивающие прочность зубов, и цинк для производства ДНК, синтеза белков и различных функций, связанных с иммунитетом.

Вес последних химических элементов, без которых я не выживу, в сумме составляет меньше грамма: стронций (в основном встречается в костях), йод (необходим для выработки гормонов щитовидной железы), медь (для функционирования множества различных ферментов), и практически неизмеримо малые количества марганца, молибдена и кобальта. Дефицит любого из этих элементов смертелен, но избыток может оказаться не менее токсичным.

Это очень точный список требований, который показывает, насколько же непрост процесс еды у всех сложных организмов. Но если люди могут хотя бы попытаться разобраться в научной основе дела и измерить точное необходимое количество, то животным приходится просто плыть по течению. Если вы хищник, то всю сложную работу за вас уже сделало другое животное, – коровы состоят практически из тех же веществ, что и звери, которые их едят. А вот жизнь травоядного существа совсем другая. Травоядным приходится гоняться за дождями, избегать хищников, да еще и есть в достаточных количествах, скажем, селен. Как у них это получается?

Чтобы понять это, я поехал в гости к Эдди Риксону, скотоводу в четвертом поколении из Оксфордшира. Эдди живет на холме, стоящем посреди фермы, вместе с тремя поколениями своей семьи и примерно сотней коров. Звучит идиллически – и на деле так оно и есть, хотя ему и приходилось постоянно работать даже во время интервью: он пополнял запасы корма и рассматривал ноги коров.

Эдди с охотой рассказывал о сложных пищевых привычках коров:

– Многие растения из тех, что едят травоядные, в том числе и мои коровы, полны токсинов, а также энергии и питательных веществ. Корова должна точно уравновешивать потребляемую энергию и токсинную нагрузку, а также получать необходимое количество питательных веществ.

В процессе гонки вооружений с растениями коровам пришлось развить в себе невероятные механизмы детоксикации. Токсины уничтожаются бактериями в их кишечнике, мощными ферментами в печени или просто удаляются через почки. Но еще коровы запоминают каждое съеденное растение. Они пробуют немного, запоминают вкус и запах, и связывают эти данные с воздействием на организм. Коровы Эдди постоянно пополняют свои «банки памяти» о взаимодействии растений с их рационом питания – сколько энергии выделилось в форме сахаров и белка, вызвали ли токсины тошноту и т. д. – и даже умеют запоминать, какие растения хорошо работают в сочетании друг с другом.

Было бы большой ошибкой, замечает Эдди, считать, что коровы и другие травоядные едят одну траву и ничего больше. Подражая своим матерям и пробуя крохотные количества незнакомых растений, травоядные животные разрабатывают для себя невероятно разнообразный рацион16, 17. Для некоторых исследований ученые проделывают отверстия в шеях и желудках коз и коров на свободном выпасе (звучит экстремально, но животные на самом деле хорошо переносят эту операцию, а проводится она под наркозом). Это помогает ученым собирать точные образцы того, что поело животное18. Исследования показали, что травоядные животные иной раз съедают от 25 до 50 разных растений в день; химические вещества, содержащиеся во всех этих растениях, взаимодействуют друг с другом, и память обо всех этих взаимодействиях сохраняется на будущее.

Пока мы беседовали с Эдди, к краю поля подходили коровы, чтобы поздороваться, громко сопя и подставляя головы, чтобы их почесали за ухом. Эдди специально поддерживает разнообразие растений в своих живых изгородях:

– Если вы понаблюдаете за коровами, то увидите, что они едят разные растения, растущие на краю поля. Мы точно не понимаем, почему они так делают, но они принимают целенаправленные решения.

Например, большую проблему для коров представляют черви (те, что заводятся в кишечнике, а не живут в почве). Многие растения, которые Эдди выращивает для живых изгородей, содержат танины, убивающие кишечных червей – а это значит, что ему нужно давать животным меньше глистогонных средств. Это хорошо еще и потому, что глистогонные средства убивают дождевых червей, снижая тем самым здоровье почвы.

Танины не просто убивают паразитов: они еще и умеют связывать и нейтрализовать другие токсины. Если вы в качестве аперитива откушаете богатого танинами эспарцета, многолетнего кустарника с большими розовыми цветами, то эти танины нейтрализуют токсичные терпены в главном блюде – полыни. Танины в порции лядвенца рогатого могут деактивировать токсичные алкалоиды в зараженной грибком овсянице. Подобных сочетаний тысячи, если не миллионы19, 20.

Пожалуй, самое поразительное в коровах – тот факт, что они не умеют переваривать главный источник энергии в растительной пище: структурные сахара (целлюлозу, ксилан, пектин). Их на самом деле не могут переваривать никакие млекопитающие. Для этой работы они (и мы) нанимают бактерий. Я имею в виду микробиом, триллионы бактерий, грибков и других микроорганизмов, которые живут на нас и внутри нас. Бо́льшая часть этих микроорганизмов живет в кишечнике и выполняет примерно одинаковую функцию и для коров, и для людей. (Мы рассмотрим воздействие УПП на микробиом позже – возможно, это одна из причин, по которым она вредна для здоровья.) Микробиом коровы играет настолько ключевую роль для ее выживания, что при желании можно даже вывернуть представление о корове наизнанку и считать ее всего лишь средством передвижения ее же микробиома, четвероногим сосудом, который переносит микроорганизмы поближе к растениям, которые им нравятся. А сделав это, вы потом можете представить в таком же виде и самих себя.

Коровы долго пережевывают растения, затем отправляют их в бактериальные ферментационные камеры, где бактерии разрушают крахмал и клетчатку, вырабатывая энергию и отходы – волатильные короткоцепочечные жирные кислоты. Скорее всего, некоторые из этих названий вы уже слышали в других контекстах – в конце концов, микробы вашего кишечника занимаются примерно тем же самым.

Уксусная кислота – это главная составляющая уксуса. Пропионовая кислота используется как консервант. Масляная кислота используется в качестве добавки в пищевой и парфюмерной промышленности. Валериановая кислота содержится в лекарственном растении валериане и используется в качестве пищевой добавки для создания мясного вкуса. Коровы используют эти жирные кислоты в качестве источника энергии и строительных материалов для своего организма (и мы тоже можем так делать). Коровы и все жвачные живут на отходах жизнедеятельности своих кишечных бактерий[42].

Гонка вооружений второй эры еды – между организмами, которые хотят есть и которые не хотят, чтобы их съели, – породила невероятно сложные системы вроде того же микробиома. Я уехал с фермы Эдди, проникнувшись новым уважением к сложности устройства организма травоядных животных, а голова моя была полна мыслей о том, чем люди отличаются от коров, да и всех других живых существ с точки зрения наших пищевых привычек.

В течение почти всей второй эры еды все живые существа принимали пищу в сыром, свежем и нередко еще живом виде. А затем примерно два миллиона лет назад один из биологических видов начал подвергать еду внешней обработке: отбивал, перемалывал, дробил и – что важнее – жарил и варил.

Сейчас практически все согласны с тем, что термообработка еды – один из ключевых факторов, который делает людей людьми. Сейчас это может показаться самоочевидным, но буквально несколько лет назад многие антропологи еще утверждали, что готовка еды имеет чисто культурное значение. Мне кажется, что вопрос можно было уладить простеньким соревнованием по поеданию сырого стейка и вареного картофеля. Но на деле его закрыли более научным образом в 2007 году, когда команда ученых из Гарварда, в которую входили в том числе Рейчел Кармоди и Ричард Рэнгем, проверили эту гипотезу на… питонах. Если точнее, темных тигровых питонах21. (Почему использовали именно питонов, в статье не объяснили, хотя все остальное описано очень тщательно и подробно.) Питонов кормили сырой говядиной, вареной говядиной, сырым говяжьим фаршем и вареным говяжьим фаршем. Вареный говяжий фарш содержал на 25 % больше доступной энергии, что не стало таким уж большим сюрпризом[43].

Этим экспериментом Кармоди и Рэнгем убедили практически всех в правильности своей гипотезы – что пищеварительный тракт человека начинается не внутри тела, а еще на кухне[44]. Термическая и механическая обработка – это часть не просто нашей культуры, но и нашей физиологии.

Из-за этой необходимости в готовке мы занимаем уникальную питательную нишу. В одной статье 2015 года утверждается, что люди – единственные «кухонноядные», то есть животные, которые вынуждены готовить еду22. На самом же деле можно пойти и еще дальше и заявить, что мы единственные «переработкоядные»: нам нужно не только приготовить еду, но и переработать ее. Еще с доисторических времен мы перемалываем, отбиваем, ферментируем, сушим, солим, охлаждаем и закапываем еду. Наши организмы – живые свидетели долгой истории переработки пищи23. Это сразу очевидно по количеству генов, отвечающих за ферменты для переваривания крахмала, молока, сахара и спирта, а также по размеру наших органов пищеварения: наши зубы, челюсти и кишечник крохотные по сравнению с другими млекопитающими – примерно вдвое меньше, чем было бы «положено» по размеру24. Переработка еды необходима нам для выживания и сделала нас людьми[45], так что она является частью второй эры еды.

Вторая эра по-прежнему продолжается вокруг нас. Вы можете закупаться в супермаркете и все равно оставаться организмом «второй эры», покупая мясо, фрукты и овощи – хотя, конечно, это обойдется вам дорого, и придется потратить немало времени на готовку. Большинство британцев и американцев уже живут в «третьей эре еды», получая бо́льшую часть калорий из пищевых продуктов, содержащие нестандартные синтетические молекулы, которые не встречаются в природе.

О дне рождения этой эпохи можно спорить.

Один из возможных годов-кандидатов – 1879. В лаборатории Университета Джонса Хопкинса работал химик-постдокторант Константин Фальберг. В интервью журналу Scientific American в 1886 году его описали как высокого, хорошо сложенного и привлекательного мужчину. Мемориальный бюст на его кенотафе в Германии в целом соответствует описанию: он выглядит типичным промышленником XIX века – нахмуренные брови, безупречная прическа, борода и вощеные усы. Ко времени интервью он уже стал большой знаменитостью, но, по словам интервьюера, остался «застенчивым и сдержанным».