Как историю превратили в миф

«Sindecae. Под названием Sindecae скорее всего, следует видеть имя известного греческого города Синдики, локализуемого на территории совр. Анапы. В форме Sindice упоминает этот город и Равеннский Аноним (II, 12 и V, 10; подробнее см. примеч.217 в Главе VIII)». То, что Синд находился на территории Индии можно найти на очень многих картах. Эта тема уже обсуждалась в разделе «Скифия».

«IX, 1-2 Phrystanite. Этноним, неизвестный из других источников». Этот этноним очень похож на Кришнаитов.

«Suani. Сваны – кавказское племя, расположено на TP у северо-восточного побережья Черного моря, у южных склонов Кавказских гор, поблизости от кавказских ахейцев, рядом с устьем большой реки (Фасис?). Несколько восточнее, но по среднему течению той же реки (Segm. IX, 3-4), упомянуты Suani Sarmatae (ср. такое же «вынесение» на верхнюю, «океанскую» кромку карты этнонима Venedi в сложном виде Venadi Sarmatae в Segm. VII, 1 и 4). По-видимому, дублирование имело в данном случае под собой реальную источниковедческую основу: Плиний Старший упомянул один раз сванов севернее устья Фасиса на Черноморском побережье (NH. VI, 14; ср.: Strabo, XI, 2, 19), а второй раз (NH. VI, 30) – в районе Кавказских гор (совр. Дарьяльский проход) «за Гурдийскими горами» (per monies Gurdinios), т.е. гораздо далее на восток от первых. Последних он называет «дикими» (indomitae gentes), но умеющими добывать золото (ср. об этом же: NH. XXXIII, 52 и Strabo, XI, 2, 19). Вероятно, существование в античной традиции сведений об этих двух группировках сванов и послужило причиной их двукратного упоминания на ТР. Наиболее развернутое описание сванов оставил Страбон (XI, 2,19), имевший особенно достоверные и актуальные сведения о народах Черного моря: «К числу народов, собирающихся в Диоскуриаду, принадлежат и фгейрофаги (букв, «вшееды». – АД.), получившие такое имя от своей нечистоплотности и грязи. Недалеко живут и соаны, нисколько не лучшие их в отношении чистоплотности, но превосходящие силою, пожалуй даже первые по силе и могуществу. По крайней мере, они господствуют над окрестными народами, занимая вершины Кавказа, возвышающиеся над Диоскуриадой. У них есть царь и совет из 300 мужей, а войско они набирают, как говорят, даже в 200 000, ибо все население отличается воинственностью, даже не будучи в строю. Рассказывают еще, что у них потоки сносят золото и что варвары собирают его при помощи просверленных корыт и косматых шкур. Отсюда-то и сложился, говорят, миф о золотом руне…». Имя соанов сохранилось в современном этнониме «сваны» и области Сванетия (Елънщкий. Знания. С. 149)». В Грузии действительно есть народ ― сваны. Горный народ, очень малочисленный, даже сегодня их порядка 20 тысяч. Территория их обитания очень небольшая, и эта территория не может прокормить большое количество людей, поэтому приведенные Страбоном цифры никак не могут быть отнесены к сванам, проживающим на территории Грузии. Нет там и никакого золота. Поэтому сваны в Грузии и Suani в текстах древних авторов ― разные народы.

«Hiberia. См. выше (Segm. IX, 4 и соответствующий комментарий) имя народа SuediHiben. Название страны Иберия (в античных источниках – западная часть совр. Грузии) отнесено так далеко от названия Hiben, что с трудом можно вообразить какую-то связь между ними. Имя Hibena, написанное красной краской, находится даже южнее горной цепи Тавра, который делит всю Азию на две половины – северную и южную (см. об этом: Markwart. Skizzen. S. 4). Однако находящаяся еще южнее надпись Albania подтверждает «грузинскую» атрибуцию имени Hiberia. В «Космографии» Равеннского Анонимаpatria Iberia названа среди стран Закавказья наряду с Арменией, Албанией, массагетами, каспианами, страной Лепон и лазами (II, 12 и примеч. 149 в Главе VIII)». Hiberia не имеет никакого отношения к Грузии. То, что «Iberia названа… наряду с Арменией, Албанией, массагетами, каспианами, страной Лепон и лазами», говорит о том, что эти страны и народы, действительно, находятся рядом, но, как абсолютно правильно отмечено выше, «южнее горной цепи Тавра», т.е. в Индии.

«Campi deserti. Букв. «Пустынные поля». Это название надписано южнее Тавра между Иберией и Албанией. Возможно, эту местность можно сопоставить с Colchicae solitudines, которые упоминает Плиний в своем описании Закавказья (см.: VI, 29: Албания, Иберия, колхские пустыни), а также с замечанием Равеннского Анонима, что «Колхия, как передают, в основном пустынна» (IV, 4: «in omnibus heremosa»; ср. примеч.333 в Главе VIII)».

«XI, 3 Abyos. Cythae. Этот этноним, как и некоторые другие «скифские» названия, имеет ошибочное разделение на слова (правильное написание – Abio Scythae). Скифы-абии – название скифов, идущее от Гомера (П. XIII, 6) и ставшее предметом дискуссий в античной географии и этнографии (см. подробнее: Иванчик. «Млекоеды». С. 7-45). Обычно их помещали в Северном Причерноморье, но Птолемей в 8-й карте Азии и Аммиан Марцеллин, следовавший Птолемею, уже относят их далеко на север и северо-восток Азии; ср.: Аттгап. XXIII, 6,53: «Напротив этого народа (гирканов восточнее Каспийского моря. – А.П.) к северу живут, как рассказывают, абии (Abu), весьма благочестивый народ, равнодушный ко всему человеческому, на которых, как говорит Гомер, Юпитер взирает с горы Иды». Историки походов Александра Великого – Арриан (Anab. IV, 1, 1; ср.: Itin. Alex. 95) и Курций Руф (VII, 6, 11) – сообщают о том, что во время пребывания Александра в Средней Азии к нему прибыли послы скифов-абиев. Таким образом, уже ко времени походов Александра следует возводить отождествление северночерноморских скифов-абиев с азиатскими скифами».

Интересно, что на этой карте Меотийское озеро не соединяется с Понтом. Сравните этот факт с цитируемым выше фрагментом Полибия: «…Далее Меотида, как единогласно свидетельствуют о том древние, была первоначально морем, сливающимся с Понтом в одно, а теперь это – озеро сладкой воды, ибо морская вода вытеснена из него наносами, а вливающаяся в него из рек вода получила перевес…».

Повторю, первые европейские карты мира создавались на основе карт, которые попали в Европу с востока. С востока в Европу пришла и письменность, оттуда же попали и работы древних авторов. Неправильная трактовка работ древних авторов явилась причиной появления абсолютно нереальной картины мира. Одна из основных таких ошибок – обнаружение Скифии севернее нынешнего Черного моря. В современной трактовке древней истории существовало две Скифии, абсолютно не связанные между собой. Одна на территории Индии и нынешнего Пакистана, так называемая Индоскифия, другая – на северном побережье нынешнего Черного моря. На самом деле Скифия была только одна – возле Индии, а вторая Скифия ― это результат неправильной трактовки работ древних авторов. Поняв это, легко можно будет восстановить реальную картину древней географии и истории древности. Отправив на север Черного моря Скифию, историки нашли там же географические объекты, которых там никогда не было и которые, искать особенно не надо было. Так, например, Синд (Синдика), которая была рядом со Скифией на северо-западе Индии, там до сих пор находится и указывается и на современных картах, и на более ранних, например, на картах 18-19 веков.

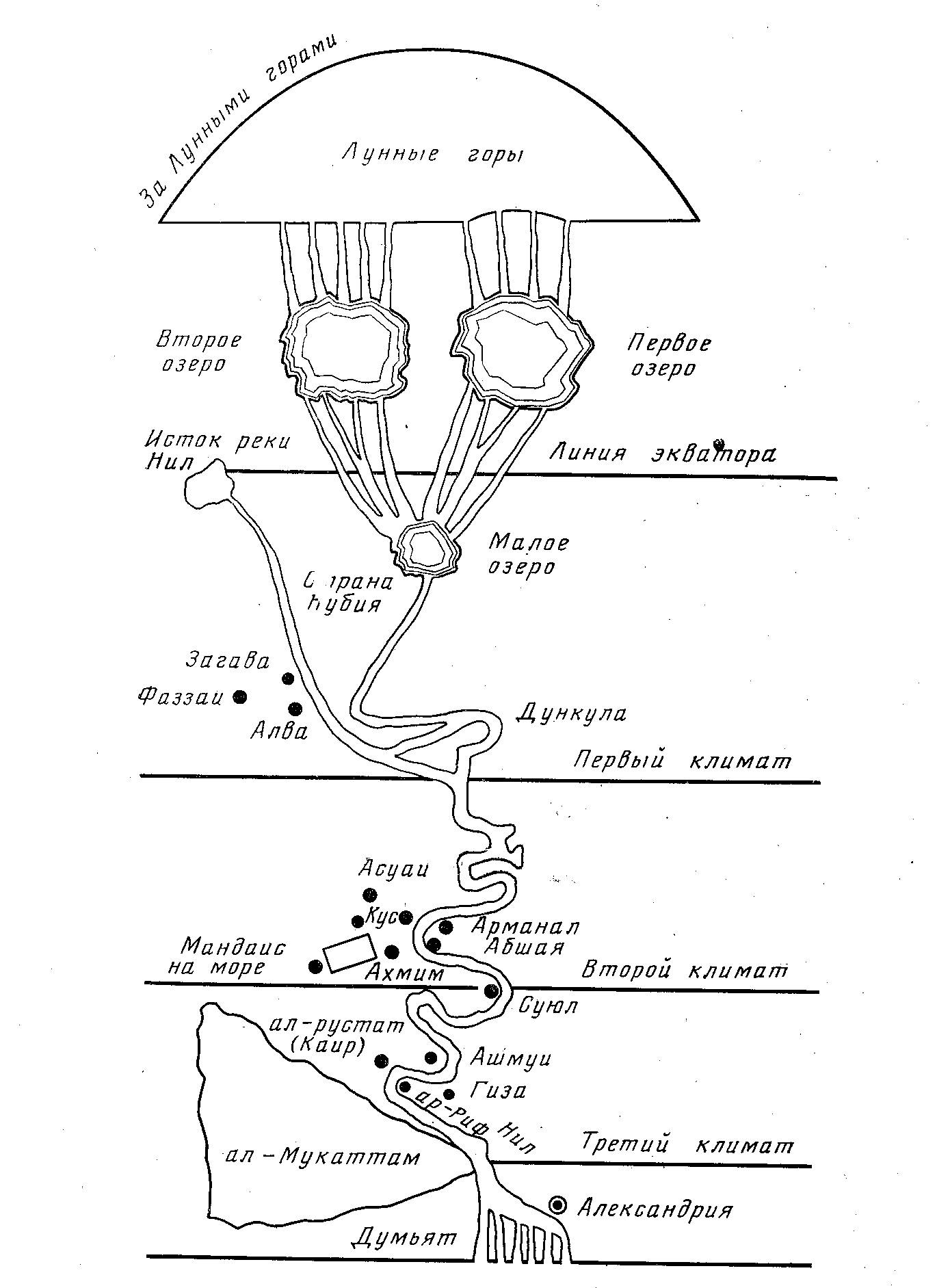

Рассмотрим две карты из работы «Книга картины земли» Аль-Хорезми.

Карта Нила по «Книге картины Земли» Аль-Хорезми

На этой карте Нил течет из Лунных гор, а Лунные горы, находятся в Гималаях (горы Куньлунь). И здесь русло Нила имеет сходство с руслом Инда. Интересно сравнить эту карту с картой Птолемея, на котором изображена Индия.

Карта Птолемея. Индия

Если сравнить Инд на карте Птолемея и Нил на карте Аль-Хорезми, то и здесь сходство очевидно. Но с другой стороны, эти карты очень схематичны. Поэтому делать какие-то выводы надо очень осторожно. Совсем не рассматривать эти карты, было нельзя, но и использовать их, как аргумент при отстаивании той или иной точки зрения, тоже не правильно.

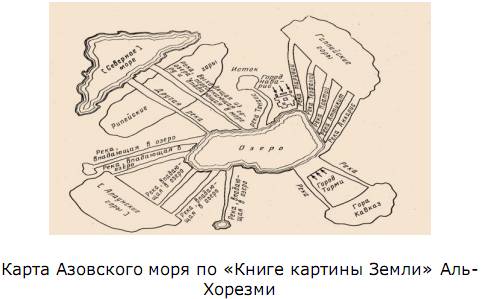

Очевидно, что карта Азовского моря Аль-Хорезми никакого отношения к нынешнему Азовскому морю не имеет, что впрочем, можно сказать и о Певтингеровой карте. Карта Азовского моря очень схематична, но можно попробовать сравнить ее с приведенным выше фрагментом Певтингеровой карты. Здесь трудно говорить о сходстве. Обе карты слишком условны. Единственное, что объединяет эти карты ― большое количество рек, на обеих картах и озеро (водоем), находящееся в центре этих карт.

И в заключении ― карта Птолемея, на которой изображено Меотийское озеро.

На этой карте видны Балтийское море, Азовское море и территория между этими морями. Интересны горы, западнее Меотиды. На самом деле там никаких гор нет, а горы, которые мы видим на карте, удивительным образом, напоминают горы на северо-западе Индостана, в районе реки Инд, а сам Танаис похож на Инд. Трудно сказать, как эти горы появились там. Но повторяю, не буду делать никаких выводов из этих карт, в виду из схематичности.

15. Периплы

В свете предложенной схемы древней географии есть смысл рассмотреть старинные периплы, в которых многие названия географических объектов, а также названия племен и народов, повторяют названия из работы Геродота. Эти совпадения говорят о том, что Геродот и авторы периплов жили примерно в одну и ту же историческую эпоху. Периплы, скорее всего, были созданы несколько позднее.

Рассмотрим сначала «Перипл Эритрейского моря» Неизвестного автора [5]. Датировка этого перипла относит его создание к І-ІІІ векам нашей эры. Маршрут этого перипла начинается из Египта. В самом начале отмечено, что Египет находится на берегу Эритрейского моря. Интересен следующий фрагмент: «Справа от них сразу же за Берникой лежит Страна варваров; а {места} вдоль моря {заняты} шалашами ихтиофагов… за ними агриофаги, и мосхофаги, живущих по тираниям; к ним в местах, лежащих к западу, вдоль внутренней части материка прилегает <столица, называемая Мероэ>. Комментарий по поводу Мероэ: «В тексте ПЭМ (Перипла Эритрейского моря) ― лакуна; чтение восстанавливается издателями текста, у которых, начиная с первого издания…, на этот счет сформировалось редкое единодушие… Мероэ ― царство с одноименной столицей расположенной между пятым и шестым порогами Нила… Страбон описывает Мероэ, как крупнейший из островов на Ниле, царскую резиденцию и столицу эфиопов…». Надо отметить, что в тексте Геродота название Мероэ не встречается. Страбон, очевидно, описывает Египет, в Африке, а вот то, что в ПЭМ речь идет об этом же Египте, совсем не очевидно, поэтому к восстановлению текста, которое позволяют себе издатели, надо относиться с осторожностью. Для нас же важно, что в этом фрагменте присутствуют названия ихтиофаги, варвары, агриофаги и мосхофаги. Ихтиофаги у Геродота находятся возле Элефантины, недалеко от Эфиопии. У Страбона (см. выше) ихтиофаги ― и возле Эфиопии, и возле Арианы. Ихтиофаги есть и у Арриана рядом с Карманией, а это уже возле Индии. Чтобы объяснить подобное совпадение, комментаторы пишут, что ихтиофаги ― общее название племен, питающихся рыбой, а то, что детали в описаниях этих ихтиофагов, говорят о том, что это одно и то же племя, комментаторы не видят. Государство варваров есть на востоке Африки, южнее Эфиопии. Даже сейчас там можно найти название Berbera. У Геродота под этим названием упоминаются разные племена. Варвары присутствуют и у Арриана в «Индии» возле Кармании. Агриофаги и мосхофаги у Геродота не упоминаются, но есть племена мосхи (мосх в переводе с греческого обозначает луг) и агрианы (Агриана). Если мосхофагов и мосхов считать за разные племена, то все же их надо поместить рядом, тоже ― с агрианами и агриофагами. В книге М.Д. Бухарина, на карте стр.437, [5], агриофаги и мосхофаги находятся на побережье Красного моря возле границы между Суданом и Египтом. На этой же карте можно найти г. Мосха на юге Аравийского полуострова. Агриане упоминаются у Арриана в «Походе Александра», считается, что они жили севернее Македонии (на Балканском полуострове). Мосхов Википедия локализует на территории… нынешней Грузии (об этом шла речь в разделе «Старинные карты»). Видно, что в традиционной версии истории появляются какие-то непонятные дубликаты, которые не соответствуют тексту перипла.

Интересно проанализировать товары, которые продаются на многочисленных рынках, подробно описанных в ПЭМ. Сразу бросается в глаза присутствие на рынках, возле Египта «италийского и лаодикийского вина». Это же вино потом фигурирует и на рынках в Индии. Почти современная торговля, оказывается глобальная экономика существовала уже тогда. Комментаторы в подобное положение дел охотно верят. Они точно знают, что авторы этого перипла осведомлены об Атлантическом океане, они (авторы перипла) знают, что Индийский океан на юге Африки соединяется с Атлантическим океаном. Именно так трактуют комментаторы следующий фрагмент: «18. И надо полагать, эти рынки ― самые последние на берегу Азании направо от Берники: ибо после этих мест океан, будучи не исследован, загибается на запад и вдоль поворачивающих от привычного направления частей Эфиопии, и Ливии, и Африки, поворачивая к югу, сливается с Западным морем». Снова комментаторы не рассматривают вариант, в котором Индийский океан называется Атлантическим, и широкими мазками рисуют картину, на которой в глубокой древности знания наших предков намного превосходили знания позднейших поколений, и возможность древних людей осуществлять грандиозные путешествия не уступают возможностям современных людей. И самое главное, эти древние люди обладали таким объемом информации и возможностью эту информацию передавать, чему могли бы позавидовать поколения людей, которые жили совсем недавно. Надо отметить, что описание плавания у автора перипла скачкообразное. Он подробно описывает какое-то место, потом неожиданно описание переходит к другому объекту, находящемуся на значительном расстоянии от первого (если рассматривать текст перипла с точки зрения современных знаний древней географии). В тексте очень много противоречий и часто эти противоречия почему-то связаны с Индией. Так вдруг оказывается, что из внутренних районов Аравии везут… индийское железо. На Сокотре (остров на юге от Аравийского полуострова) разводят киноварь… индийскую. Противоречий в тексте перипла очень много, комментарии значительны, именно из-за этого. И снова, стоит встать на точку зрения, что описываемый в перипле маршрут относится к северо-западу Индии, практически все противоречия снимаются. Надо отметить, что маршрут перипла уже в Индии не идет вокруг всей Индии к Гангу, как считают комментаторы, а по рекам, заливам, которые здесь были раньше, доходит до Ганга. Колхида, которая упоминается в этом перипле, тоже должна находиться здесь же на северо-западе Индии.

Следующий перипл, который рассмотрим, это «Землеописание» Безыменного автора (Псевдо-Скимн?). «Река Истр; она течет из западных стран и впадает [в Понт] пятью устьями, а другими двумя, разделившись, течет в Адриатическое море; Истр достаточно известен вплоть до страны кельтов. Он не пересыхает в течение всего лета; зимою он увеличивается от падающих дождей, а летом от снега, говорят, изливается с такой же глубиною, постоянно принимая в себя потоки тающих льдов». Этот факт, что Истр впадает и в Понт и в Адриатическое море, присутствует у многих других авторов, и он вызывает сомнение в правильности традиционного понимания древней географии. Фраза о том, что Истр «не пересыхает в течение всего лета», по отношению к нынешнему Дунаю довольно странная. «Эта река (Борисфен) более всех других полезна, так как доставляет много крупной рыбы, дикие плоды и пастбища для скота. Течение ее, говорят, судоходно на пространстве около сорока дней пути, но в места, лежащие выше, нет ни прохода, ни проезда вследствие снегов и льдов». Последняя фраза заставляет рассмотреть картинки истоков рек, которые текут из Гималаев. Картина получается похожей на описанию рек из перипла. (Интересны бассейны рек Брахмапутры, Сатледжа, Карнали, Бессточный бассейн).

«Некоторые из них пришли в Азию и поселились там; их-то и называют саками. Самыми славными из них он называет племя савроматов, гелонов и третье, так называемое племя агафирсов. Затем лежит получившее свое имя от меотов Меотийское озеро, в которое впадает Танаис, вытекающий, по словам Гекатея Эретрийского, из реки Аракса, а по свидетельству Эфора – из какого-то озера, границу которого определить невозможно. Впадает он двумя устьями в так называемую Меотиду и в Киммерийский Боспор». Если рассмотреть карту Азовского моря, то сразу станет понятно, что в тексте ошибка, никакой реки, которая впадает в Азовское море двумя устьями, в само море и пролив между Азовским и Черным морями нет. То, что Танаис по Гекатею вытекает из реки, а по Эфору из болота не содержит никаких противоречий. Река могла разливаться, и затопленная ее территория превращалась в болото. Этот факт рассматривался выше в разделах «Арриан» и «Старинные карты» и он имел отношение к Индии. «…С этими савроматами соединились, говорят, амазонки, пришедшие некогда после битвы при Термодонте; по ним-то они получили название женоуправляемых. Затем следует Гермонасса, Фанагория, которую, как говорят, основали некогда теосцы, и гавань Синдская, населенная эллинами, пришедшими из ближних местностей». Нахождение Синдской гавани указано на карте в разделе «Египет на северо-западе Индии».

Следующий перипл, который рассмотрим ― «Перипл Обитаемого моря» Псевдо-Скилака. И здесь многие географические названия и названия народов, которые упоминаются в нем, присутствуют в работе Геродота. Снова делаем вывод о том, что работы этих авторов создавались примерно в одно и то же время. (При этом предполагаем, что этот перипл, плод работы человека, совершившего путешествие, а не плод работы человека работавшего с документами). Начинается описание с Геракловых Столпов в Европе. И тут же появляются два острова Гадира, на одном из островов находится город. Как обычно, к этому фрагменты следуют солидные по объему комментарии, которые ничего не объясняют. В книге «Древняя Меотида», было высказано предположение, что эти острова Гадиры ― острова между Цейлоном и Индостаном. Но в дальнейшем от этой версии пришлось отказаться, потому что было сделано предположение, что Геродот в своей работе не мог описать большую территорию, а так как у Псевдо-Скилака описываются те же самые географические объекты, то, следовательно, и у этого автора речь идет о небольшой территории на северо-западе Индии.

По тексту перипла и комментариям получается, что на юге Франции от Пиринеев до реки Роны жили лиги и иберы, дальше одни лигии и потом вплоть до Рима тиррены. Лигии упоминаются у Геродота: «Лигии, матиены, мариандины и сирийцы шли в поход в одинаковом с пафлагонцами вооружении. Сирийцев же этих персы зовут каппадокийскими. Во главе пафлагонцев и матиенов стоял Дот, сын Мегасидра; начальником же мариандинов, лигиев и сирийцев был Гобрий, сын Дария и Артистоны». Персы, каппадокийцы, сирийцы ― все эти народы, жители Азии и присутствие среди них лигиев вызывает недоумение. Тиррены у Геродота не упоминаются, но есть тирсены, что очевидно, одно и то же. «А в самом храме были и Дионисические картины: Семела рожающая, Ариадна спящая, Ликург связанный, Пентей раздираемый, а также инды побеждаемые и тиррены преображаемые» (Лонг, [10]). Удивительно, что инды и тиррены присутствуют на одной картине, там же: «Описывается живописный парк, под Митиленой на о-ве Лесбос; в центре парка находится храм Диониса». Остров Лесбос историки нашли в Средиземном море, но это не означает, что он действительно там находился в древности.

«…Против Тиррении лежит остров Кирн. Плавания же от Тиррении до Кирна день с половиной; и еще один населенный остров, имя которому Айталия, находится в середине этого плавания и многие другие пустынные острова. От острова Кирн к острову Сардо плавания третья часть дня. И в середине плавания находится пустынный остров. От Сардо в Ливию день и ночь плавания, а в Сикелию от Сардо ― 2 дня и ночь». От Корсики (Кирн) до Италии (Тиррении), примерно, 95 км (следовательно, день плавания это около 60 км), от Корсики до Сардинии (Сардо) километров 12, от Сардинии до Ливии 190 км, и от Сардинии до Сицилии (Сикелия) 280 км. Видно что, расстояния от Сардинии до Ливии и от Сардинии до Сицилии совершенно не соответствуют реальности. И, кроме этого, остров Эльба не находится на середине пути от Италии до Корсики, он расположен близко от Италии. Интересно, что остров Сардо (Сардон), Сардонское море присутствуют у Геродота. Мне кажется, что фраза из его «Истории»: «У эллинов, правда, колхидское полотно называется сардонским, а привозимое из Египта – египетским», ― объясняет где на самом деле надо искать объекты с корнем «сардо», рядом с Колхидой! На северо-западе Индии есть гора Сардоникс [10], стр. 593.

Левканы. Комментаторы ничего не пишут по поводу этого народа. У Геродота есть левкадцы, но и здесь комментаторы ничего о них не пишут. В Интернете можно найти в Греции остров Лефкас, Лефкада. Но размеры этого острова совершенно не совпадают с размерами полуострова, о котором пишет автор перипла: «А плавания вдоль Левкании 6 дней и 6 ночей. Левкания ― полуостров». Остров Лефкас ― малюсенький остров, вокруг которого можно проплыть за день-полтора. А вот в Индии есть остров Левка, на северо-западе Индии, о чем можно прочитать в книге [10], см. «Аннотированный указатель», стр.455.

Сикелия. «Сикелия – треугольник; и каждая ее сторона составляет примерно 500 стадиев». Размеры этого острова совершенно не соответствуют размерам острова Сицилия, с которым его отожествляют (размеры Сицилии ― две стороны, примерно, 250 км, одна 175 км, значительно больше размеров, указанных Псевдо-Скилаком). Сикелия (Сицилия) часто упоминается у многих древних авторов, в том числе и у Геродота, но при чтении их работ, если рассматривать эти работы с точки зрения традиционной версии истории, всегда возникает чувство, что в древности средства передвижения были такие же, как и сегодня. Нет никаких сложностей переплыть из любой точки Средиземноморья на Сицилию, туда, потом обратно, много раз в течение небольшого периода времени. Кроме того, нельзя не отметить упоминание Геродотом Геракла и Дионисия в Сикелии. «…Антихар из Элеона посоветовал, согласно изречениям оракула Лаию, основать поселение в земле Геракла в Сикелии». (Терпсихора, Геродот). «Тотчас же после битвы Дионисий (фокеец) взял курс прямо в Финикию, где ему удалось потопить [несколько] купеческих кораблей и захватить богатую добычу. Затем он направился в Сикелию». (Эрато, Геродот). Здесь обязательно надо напомнить, что культ Геракла и Дионисия был в Индии. Еще одна интересная цитата из Геродота: «Скиф же, властитель занклейцев, из Иника бежал в Гимеру, а оттуда отправился в Азию и прибыл к царю Дарию. Дарий считал его самым честным из эллинов, когда-либо приходивших к нему. И действительно, с разрешения Дария он вновь отправился в Сикелию, а затем возвратился к царю и [жил у него], наслаждаясь великим богатством, пока не скончался глубоким старцем в Персии». Снова мы видим, что в древности (с точки зрения современного понимания истории) такого понятия, как расстояние не существовало.

Омбрики. Они находятся рядом с тирренами. «За Омбрикой живут тиррены. И они [также] расселились от Тирренского моря снаружи до Адрии» (Псевдо-Скилак). Получается, что тиррены жили от западного побережья Италии до восточного, а омбрики находились севернее их. Теперь о тирсенах и омбриков у Геродота: «…переселенцы (лидийцы) прибыли в землю омбриков и построили там город, где и живут до сей поры. Они переименовались, назвав себя по имени сына своего царя [Тирсена], который вывел их за море, тирсенами. Лидийцы же на родине были порабощены персами». Считается, что лидийцы жили на северо-западе Малой Азии. «Из северной страны омбриков текут на север река Карпис и другая река – Альпис и также впадают в Истр. Ведь Истр течет через всю Европу, начинаясь в земле кельтов – самой западной народности в Европе после кинетов. Так-то Истр пересекает всю Европу и впадает в море на окраине Скифии». (Геродот, Мельпомена). А здесь снова противоречие. Если омбрики ― севернее тирренов, а это территория на севере Италии, напротив Корсики, то реки, которые текут на север и впадают в реку (По?), в Истр впадать никак не могут, для этого им надо было бы пересечь Альпы.

Продолжая, таким образом, анализ племен и народов, упомянутых в перипле, сравнивая эти описания с описанием этих же народов у Геродота можно найти довольно много противоречий. Но это довольно мелкие детали, на которые можно закрыть глаза, согласиться с мнением историков, что ошибки у древних авторов были неизбежны. Остановимся более подробно на кельтах, которые присутствуют в работе Геродота и в перипле. Сразу замечу, что действительно ошибки есть. Но эти ошибки, возникли из-за того, что некоторые работы, в которых ведется речь о кельтах, создавались во времена, когда складывалась традиционная версия истории и происходило искажение исходного материала.