Инновационные и приоритетные направления в преподавании гуманитарных дисциплин в техническом вузе. Сборник трудов по материалам III Международной научно-практической конференции 21 апреля 2016 г.

Большое значение имению понимать и различать выражения русского языка такие, как «по крайней мере, со второго раза», «хотя бы три», «не более трех», «по крайней мере три», требуется при изучении комбинаторики и теории вероятностей. Язык этого раздела значительно отличается от языка других математических дисциплин. Полезно к каждому типу задач составлять перечень вопросов, логически подводящих к нахождению решения. И то, что при оформлении решении почти каждой задачи требуется сформулировать и описать такие понятия, как «испытание», «событие», а также в определенных задачах составить еще и «гипотезы», формирует как уровень владения математическим языком, так и уровень понимания изучаемого материала.

Пример. В ящике находятся детали первого, второго и третьего сорта. Наудачу извлекается одна деталь. Событие А – деталь первого сорта. Событие В – деталь второго сорта. Событие С – деталь третьего сорта. Сформулируйте, что представляет собой событие: А+В,, АС, АВ+С.

Решение. Событие: А+В означает, что вынута деталь первого или второго сорта.

Событие:, то есть вынута деталь второго сорта, так как событие А+С означает, что деталь первого или третьего сорта. Событие: АС – невозможное, так как деталь не может быть одновременно и первого и третьего сорта. Событие: АВ+С – это сумма невозможного АВ и С, то есть деталь третьего сорта.

Таким образом, развитие математической речи в курсе теории вероятностей – это очередной этап учебно-исследовательской деятельности по формированию у студентов математически верной устной и письменной речи. В математическом языке выделяет два компонента: язык данной математической теории (каждый раздел математики пользуется своим особым языком) и логический язык, состоящий из терминов и символов, обозначающих логические операции, используемые для конструирования предложений и для вывода одних предложений из других [2].

Формированию культуры математической речи может способствовать специально разработанная система задач, в которую целесообразно включать следующие задания [2]:

Задания для работы с терминологией, символикой и графическими изображениями.

Задания для работы со словесно-логическими конструкциями математического языка.

Задания для работы с письменными обучающими текстами по математике.

Виды математической речи можно представить в виде следующей таблицы, где для каждого вида сформулированы конкретные приемы для их развития (рис.1).

Рисунок 1

Рассмотрим простейшие примеры приемов развития устной математической речи.

Работа над звуковой стороной речи означает формирование правильного произношения и выразительного чтения математических терминов и любого задания. Для успешного решения этой задачи студентам надо следить, прежде всего, за речью преподавателя.

Словарная работа на занятиях математики сводится к пониманию и умению объяснять значение математических терминов, усвоению их правильного написания и формированию умений составлять содержательное связное высказывание. С этой целью полезно выполнить упражнения следующих видов:

1) упражнения на объяснение значений математических терминов (объясните значение слов и выражений: функция, аргумент, дифференциал, экспонента);

2) упражнения на составление правильных связных высказываний (прочитайте предложения, вставив пропущенные слова: «С геометрической точки зрения производная …, вычисленная… равна… касательной, проведенной к… функции в точке, с…».

Формирование культуры математической речи приводит к устранению грамматических и математических ошибок и речевых недостатков таких как, неточность и бедность речи, употребление лишних слов, неправильный порядок слов в предложении. На этом этапе работы по развитию речи достигается ясность и точность речи.

Развитие связной математической речи происходит в соответствии с требованиями к развитию речи, таких же, как и на занятиях по гуманитарным дисциплинам или на уроках литературы. Для решения этой задачи важную роль играет такой раздел учебно-методического комплекса по дисциплине как глоссарий. Включение этого раздела в каждый разрабатываемый преподавателем УМК и активное его использование в процессе аудиторных занятий и в различных формах промежуточного и итогового контроля положительно скажется на улучшении качества речи студентов.

Приемы развития письменной речи лучше показать на примерах оформления решения задач. При этом следует помнить: нужно не только учиться правильно мыслить, но и правильно говорить, писать коротко и ясно.

1. Оформление решения в виде связного текста.

Пример (на формулу полной вероятности). Некоторая фирма собирается заключить контракт на поставку своей продукции. Вероятность получения контракта оценивается в 0,45; в противном случае – в 0,25. По оценкам экспертов компании вероятность того, что конкурент выдвинет свои предложения по заключению контракта, равна 0,40. Чему равна вероятность заключения контракта для этой фирмы?

Решение. Пусть событие А = «фирма заключит контракт»; гипотеза H1 = «конкурент выдвинет свои предложения»; гипотеза H2 = «конкурент не выдвинет свои предложения». По условию задачи: P (H1) = 0.4, P (H2) = 1—0.4 = 0.6. Вычислим условные вероятности по заключению контракта для фирмы: P (A/H1) = 0.25, P (A/H2) = 0.45. По формуле полной вероятности получаем: P (A) = 0.4•0.25+0.6•0.45 = 0.37.

2. Оформление в виде рисунка (графика).

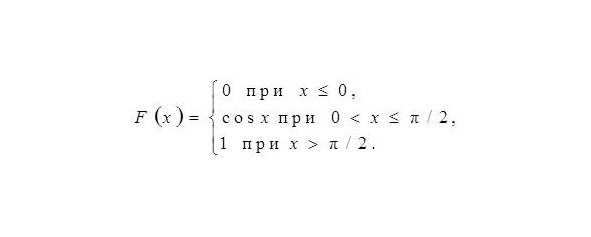

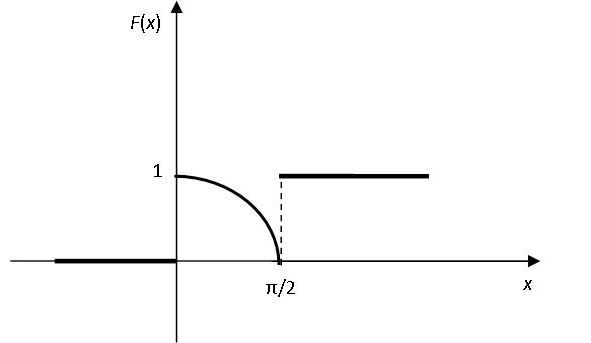

Пример. Является ли функцией распределения некоторой случайной величины следующая функция

Решение. Данная функция не может являться функцией распределения некоторой случайной величины, так как на промежутке (0; π/2] она убывает и не является непрерывной. График функции изображен на рис. 2.

Рисунок 2

3. Оформление в виде схематического решения – рисунка.

Решение. Смотри рис.3.

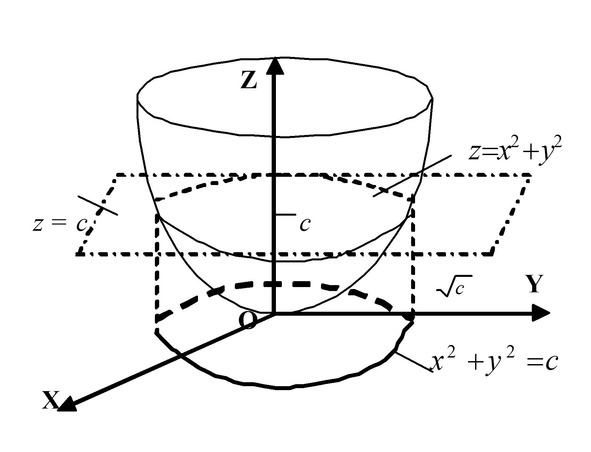

Пример. Исследовать линии уровня функции z=x2+y2 и изобразить их.

Рисунок 3

Решение оформлено в виде схематического решения – рисунка.

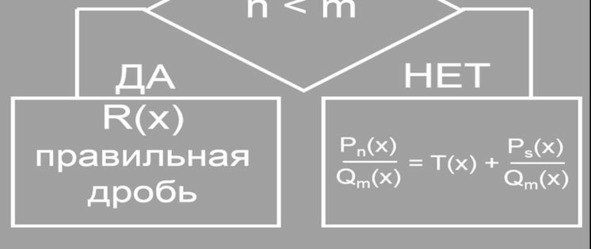

4. Оформление в виде схемы (блок-схемы) и создание мультимедийной презентации

Пример. Составить блок-схему по теме интегрирование рациональных функций.

Рисунок 4

Решение оформлено в виде блок-схемы (рис.4).

4. Оформление в виде содержательной схемы.

Пример. Туристу необходимо прибыть в некоторый населенный пункт, находящийся на расстоянии 134,7 км от его дома. 2,4 часа он ехал на автобусе со скоростью 55 км/ч, а остальную часть пути он шел пешком со скоростью 4,5 км/ч. Сколько времени он шел пешком?

Решение этой задачи оформлено в виде содержательной схемы (рис.5).

Рисунок 5

Ответ: 0,6 часов.

6. Оформление с применением символики.

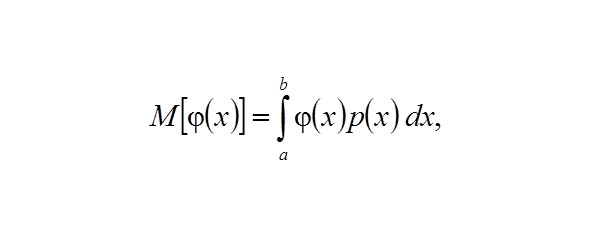

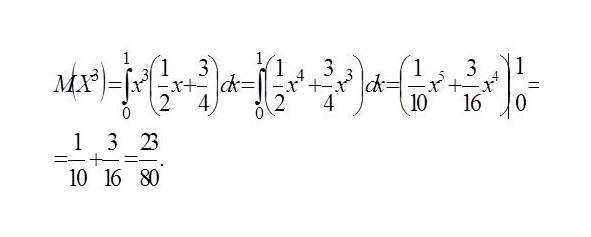

Пример. Случайная величина Х задана плотностью распределения

Найти математическое ожидание функции Y=X3.

Решение. Воспользовавшись формулой

получим:

7. Оформление с помощью схемы (графа).

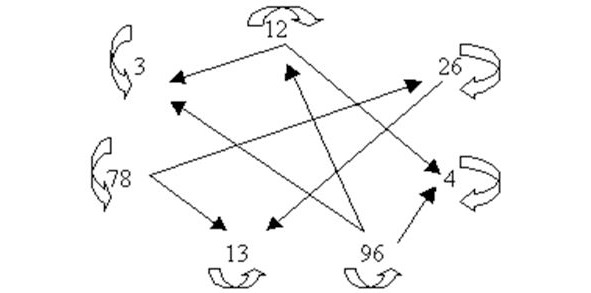

Пример. Сколько всевозможных примеров на деление (без остатка) можно составить с числами 12, 26, 4, 96, 13, 78 и 3?

Решение, оформленное с помощью особой схемы – графа (рис.6): каждая выходящая стрелка – один пример. Петля при вершине графа означает примеры вида 12:12.

Рисунок 6

Ответ: 16 примеров.

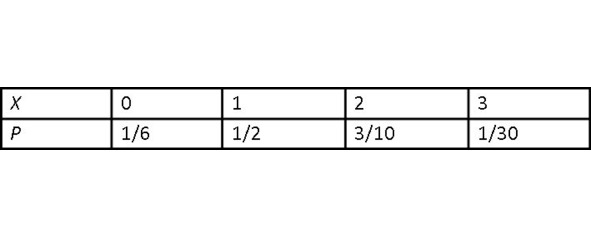

8. Оформление в виде таблицы.

Пример. Из 10 телевизоров на выставке оказались 4 телевизора фирмы «LG». Наудачу для осмотра выбраны 3 телевизора. Составить закон распределения числа телевизоров фирмы «LG» среди 3 отобранных.

Решение, оформленное в виде таблицы. Запишем закон распределения

Таблица 1

Главное для каждого типа задач – уметь выбирать наиболее удобный способ оформления математических записей.

Думаем, что преподавателям следует искать новые формы организации учебной деятельности, позволяющие существенно активизировать развитие математической речи студентов, а также новые методы, которые помогут оказать помощь в достижении более высоких результатов обучения математике.

Математика – фундаментальная наука, представляющая языковые средства другим наукам; тем самым она выявляет их структурную взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов природы Культуру речи, в том числе и математической, следует рассматривать как базовый элемент коммуникативной культуры человека.

Список литературы:

1. Городилова Марианна Альбертовна. О проблемах, связанных с формированием математической речи студентов при обучении математике в техническом вузе // Теория и практика общественного развития. 2014. №6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-problemah-svyazannyh-s-formirovaniem-matematicheskoy-rechi-studentov-pri-obuchenii-matematike-v-tehnicheskom-vuze (дата обращения: 09.04.2016).

2. Далингер В. А. Развитие математической речи учащихся при обучении математики // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – №6. – С. 83—85; URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34682 (дата обращения: 09.04.2016).

3. Столяр А. А. Педагогика математики: Учеб. пособие для студентов физико-математических факультетов педагогических вузов – Минск: «Вышэйшая школа», 1986 г. – 414 с.

Роль коммуникативного подхода при подготовке студентов аграрного вуза к межкультурной коммуникации

Сысова Н. В.

Белорусский аграрный технический университет

Минск, Беларусь

Статья посвящена роли коммуникативного подхода при подготовке студентов аграрного вуза к межкультурной коммуникации. Рассматривается структура и содержания коммуникативного общения; ситуация как единица организации всего процесса обучения общению. Дается характеристика учебного, имитирующего, симулятивного и аутентичного типов общения. Делается вывод о возможности и необходимости при обучении иностранному языку в аграрных вузах формировать у студентов такие качества как умение общаться на иностранном языке, высказывать свое мнение, убеждать.

Ключевые слова: коммуникативный подход, учебное общение, имитирующее общение, симулятивное общение, аутентичное общение.

THE ROLE OF COMMUNICATIVE APPROACH IN THE TRAINING OF STUDENTS OF AGRICULTURAL UNIVERSITY FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION

SYSOVA N.V.

Belarusian State Agrarian and Technical University

Minsk, Belarus

The article focuses on the role of the communicative approach in the preparation of agricultural university students to intercultural communication. The structure and content of the communicative interaction, situation as a unit of organization of the whole learning communication process are considered. The characteristics of the educational, imitating, simulative and authentic types of communication are described. It is concluded that the most important qualities such as the ability to communicate, defend their opinion, to convince can and should be formed while teaching foreign languages to the students of agricultural universities.

Keywords: communicative approach, educational communication, imitating communication, simulative communication, authentic communication.

Приоритетным направлением в обучении иностранным языкам в аграрном вузе является коммуникативная направленность, которая подразумевает стремление обеспечить изучение и владение языком через общение. Целью такого обучения является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит студентам не только удовлетворять свои жизненные (в том числе учебные) потребности в общении, но и общаться на профессиональные темы.

Структура и содержание коммуникативного общения включают в себя коммуникативные знания и умения, коммуникативную деятельность, а также язык и речь.

Коммуникативные знания и умения – это адекватное использование всех средств общения в соответствии с целями, условиями и адресатом общения.

Коммуникативная деятельность – это взаимодействие живых существ между собой, их целенаправленные и активные действия с явлениями и предметами действительности на основе обмена информацией.

Язык и речь – знаковый механизм общения, последовательность знаковых единиц общения в их конкретном применении, реализации языка, системы языка.

Следовательно, для того чтобы сформировать коммуникативное общение преподавателю необходимо выработать у студентов коммуникативные знания и умения в процессе коммуникативной деятельности, используя для этих целей язык и речь.

Обучение коммуникативному общению вообще и в аграрном вузе в частности предполагает, что процесс обучения будет строиться как процесс общения. Основой функционирования общения является ситуация, т. к. весь процесс общения на самом деле представляет собой постоянный активный ряд ситуаций, которые сменяют одна другую. Таким образом, ситуация выступает как средство организации процесса обучения общению. Общающиеся взаимодействуют в том случае, если необходимо решить какую-либо задачу. Это очень важно с методической точки зрения, т.к. преподавателю необходимо организовывать ситуацию как деятельность, которая состоит из решения задач общения.

Аутентично-проблемная ситуация представляет собой такую динамичную систему взаимоотношений общающихся, которая вызывает персональную потребность в целенаправленной деятельности и нахождении решений поставленных задач.

В обучении коммуникативной культуре аутентично-проблемная ситуация обеспечивает мотивацию речевой деятельности, перенос речевых навыков. Данная ситуация также представляет собой способ представления и основу организации речевых средств и служит условием развития речевого умения.

Франсуа Вейс выделяет такие типы общения, как учебное, имитирующее, симулятивное и аутентичное [7]. Ф. Вейс [7] говорит, что учебное общение является реальным общением, которое может осуществляться только в определенных условиях, а именно в учебном заведении на занятиях по иностранному языку. Учебное общение нацелено на передачу преподавателем и приобретение студентами языковых, страноведческих и культурных знаний, а также на формирование речевых умений и навыков. Функция преподавателя заключается в том, чтобы направлять учебную деятельность студентов, стимулировать, поощрять и активизировать их усилия.

При обучении иностранному языку особое внимание следует уделять имитирующему общению. Данный тип общения заключается в том, что студенты воспроизводят готовые акты речи, т.е. они не выражают собственные мысли, а сообщают чужие. Примером имитирующего общения является подстановка и составление диалогов по аналогии, реализующих тот же речевой акт. В образовательном процессе этот тип общения необходим, т.к. он готовит студентов к свободному общению, предоставляя образцы реализации наиболее распространенных коммуникативных намерений в речевых актах. Именно этот тип общения формирует основы коммуникативной культуры студентов. Имитирующее общение нацелено как на формирование умений и навыков повседневного общения, так и на приобретение необходимых страноведческих и культурологических знаний, благодаря которым усваиваются нормы общения, и формируется коммуникативная культура общающихся. Данный тип общения приобретает особую актуальность при подготовке будущих специалистов аграрного профиля, учитывая специфику вуза и уровень владения иностранным языком.

Симулятивное / подражательное общение является следующим шагом в овладении естественным общением. Благодаря этому типу общения у студентов появляется возможность как бы выйти за стены аудитории и включиться в естественную жизнь. Один из основных разработчиков данной проблемы, Франсис Дебизер [6], дает такое определение данному типу общения: «…симуляция применительно к языку это подражательное, выдуманное и разыгранное воспроизведение межличностных контактов, организованных вокруг проблемной ситуации: изучение какого-либо случая, разрешение проблемы, принятие решения, обсуждение плана, разрешение конфликта, диспут, дебаты…».

Цель данного типа – создание актов реальной аутентичной коммуникации в учебных условиях. При обучении студентов аграрного вуза данный тип также может быть использован. Для этого необходимо создавать ситуации, близкие к реальным, где студенты выступают в разных социальных ролях, изображая вымышленных персонажей. Мотивация акта общения осуществляется посредствам интереса к содержанию изображаемых сцен как на социально-бытовую, так и на профессиональную тематику; а также желанием студентов хорошо сыграть свою роль, духом соревнования, фантазией. Наряду с познавательными мотивами и интересом, выступает желание проявить себя наилучшим образом.

Немаловажную роль на занятиях по иностранному языку играет аутентичное общение. Аутентичное общение представляет собой подлинное общение, которое возможно осуществить и на учебном занятии в аграрном вузе, при условии, что вопросы для обсуждения являются актуальными и интересными для студентов. В этом случае студенты высказываются от своего лица, исполняя любую присущую им роль. Только этот тип общения позволяет общающимся решать реально значимые задачи и преследовать конкретные цели. Только этот тип общения позволяет каждому выражать своё мнение, говорить о том, что его интересует, поэтому общающийся всегда сообщает что-то новое своим партнерам. Этот тип общения отличается высокой мотивацией, поскольку обсуждаемые вопросы важны для общающихся, их мнения отличаются оригинальностью и все заинтересованы в нахождении правильного решения. На занятиях по иностранному языку необходимо использовать все типы общения, так как они обеспечивают воссоздание в учебных условиях тех ситуаций и коммуникативных актов, которые актуальны для будущего общения.

Многие ученые полагают [2; 3; 4; 5], что особенность иностранного языка как учебной дисциплины заключается в том, что её преподавание – это обучение коммуникативной деятельности. Задача преподавателя – обучение студентов навыкам устной речи на иностранном языке не только на основе умений строить предложения, используя образец. Задача преподавателя заключается также в том, чтобы научить студентов навыкам устной речи на иностранном языке на основе творческого создания этих предложений и свободного изложения мыслей. Л. С. Выготский [1] говорил, что если развитие родного языка начинается со свободного спонтанного пользования речью и завершается осознанием речевых форм и овладение ими, то развитие иностранного языка начинается с осознания языка и произвольного овладения им и завершается свободной спонтанной речью. Оба пути оказываются противоположно направленными, между ними существует обоюдная взаимозависимость; сознательное и намеренное усвоение иностранного языка совершенно очевидно опирается на известный уровень развития родного языка… и обратно – усвоение иностранного языка проторяет путь для овладения высшими формами родного языка.

На занятиях по иностранному языку в аграрных вузах возможно и необходимо формировать у студентов такие важнейшие качества как умения общаться на иностранном языке, высказывать свое мнение, убеждать, т.к. организаторские и коммуникативные качества являются важнейшими элементами эффективности профессиональной деятельности специалиста.

Список литературы:

1. Выготский Л. С. Собр. соч. в 6-ти томах. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии. – М.: Педагогика, 1982. – 88с.

2. Ильяева И. А. Культура общения. Воронеж: ВГУ, 1989. – 168 с.

3. Леонтьев А. Н. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969 – 212 с.

4. Соколова В. В. Культура речи и культура общения. – М.: Просвещение, 1995. – 191 с.

5. Шкатова Л. А. Речевая культура в моделировании социального взаимодействия // Русский язык и современность: проблемы и перспективы развития русистики: Доклады Всесоюзной научной конф. – М.,1991. – 4.1 – С.122—127.

6. Care J.-M., Debyser F.Jeux, Langage et creativite // P.: Hachette et Larousse,1978. – 56 p.

7. Weiss F. Types de communication et activites cmmunicatives en classe. – LFDM. – №83. – 1984. – p. 47—51.

Разработка диагностических средств оценки уровней сформированности профессиональных и коммуникативных компетенций студентов гуманитарного профиля

Самойленко Н. Б.

Севастопольский государственный университет

Севастополь, Россия

Рассматривается проблема создания системы оценки уровня сформированности профессиональных и коммуникативных компетенций и результатов обучения, представлен опыт создания банка контрольных и учебных заданий, способствующего определению уровней сформированности профессиональных и коммуникативных компетенций студентов гуманитарного профиля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: