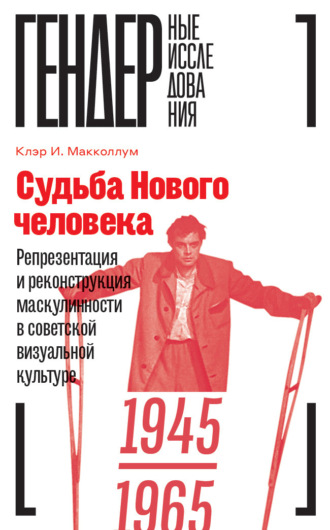

Судьба Нового человека. Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре. 1945–1965

Для художественного производства происходившее в Сибири и на целине предоставляло идеальный материал для реализации призыва Георгия Маленкова, прозвучавшего на XIX съезде КПСС, – воплощать конфликт и борьбу в рамках социалистического реализма122. Более того, изображение людей, вовлеченных в эти начинания, позволяло осваивать идеалы, прежде артикулировавшиеся посредством военных образов – силы, храбрости, стойкости, находчивости, преданности благу коллектива и т. д., – и приводило к переосмыслению самой идеи советского товарищества, которая освобождалась от связи с военной службой. Этот сдвиг в репрезентации также формировал поле для утверждения нефронтовой модели героизма, позволяя активно включаться в социалистический проект тем, кто в годы войны был слишком молод для участия в сражениях. Как следствие, в визуальной культуре периода оттепели совершенный образец советской (гипер)маскулиности обнаруживается именно в этих людях – ученых и преобразователях, а не в героях Второй мировой войны.

В выступлении на конференции передовиков сельского хозяйства целины в марте 1961 года Хрущев призвал деятелей культуры уделять более пристальное внимание тому, что делается в Казахстане:

Я хотел бы выразить пожелание, чтобы работники литературы и искусства создавали больше хороших книг, кинофильмов, пьес и произведений о трудящихся целины – замечательных героях нашего времени123.

Освоению нетронутых земель Сибири и Казахстана, призыв к которому прозвучал в 1954 году, предстояло стать великим героическим проектом своей эпохи, превратившим бесплодные степи в сельскохозяйственный регион, обеспечивающий советскую империю столь необходимым ей зерном. Кампания повлекла серьезные негативные последствия для окружающей среды, однако и обеспечила Казахстану приток населения из других регионов. Впрочем, реальное долгосрочное воздействие этих попыток на сельскохозяйственное производство оказалось незначительным. Освоение целины оставалось ключевой темой советского кино и изобразительного искусства на протяжении следующего десятилетия. Как и в случае со сталинскими кампаниями по заселению Дальнего Востока в 1930-х годах124, пропаганда переселения на целинные земли была по большей части направлена на советских девушек и юношей, и этот кросс-гендерный призыв отражался в визуальной репрезентации целинного проекта. Ближайшей задачей этой кампании было побудить молодежь не только отправиться на целину, но и остаться там. Для того чтобы эти задачи были успешно реализованы, требовалось задействовать в кампании представителей обоих полов.

Произведения искусства, посвященные целине, делились на два жанра: изображение задач по обработке почвы и очеловечивание самой земли. Это, в свою очередь, приводило к воплощению двух разных представлений о жизни на целине. Такие художники, как Борис Вакс и Дмитрий Мочальский (последний посвятил теме целины бо́льшую часть своей творческой карьеры), сосредотачивали внимание на домашнем быте на новых землях. Они изображали жизнь в палатках и на открытом воздухе (что было характерно для начального этапа освоения целины) – это не только передавало дух приключений, но и напоминало об отсутствии бытовых благ. В дальнейшем фокус переместился на молодые пары и – в несколько меньшей степени – на семьи в их новых домах. Особый упор делался на коллективный образ жизни на периферии125. Другие художники, напротив, предпочитали концентрироваться на изображении непосредственных трудовых задач, но даже в этом случае продолжали изображать покорение целины как дерзкое начинание, предпринятое молодыми людьми обоих полов. В работе Микаэлы Поль прозвучало предположение, что основной функцией, предусмотренной для «девушек» целины, была роль жены и домохозяйки126. Однако эта гипотеза не вполне подтверждается художественными образами: женщина по-прежнему находилась в поле наравне с домом, хотя и в самом деле зачастую на вспомогательных ролях127. Юноши целины также были визуально включены в процессы очеловечивания и освоения этой территории: поодиночке они изображались в качестве тружеников, что демонстрируют произведения наподобие очаровательной картины Ростислава Галицкого «Любовь – не картошка» (1954) и работы Игоря Кабанова «Жизнь молодая» (1955–1959?)128.

Наиболее распространенным образом, концептуально представляющим героическую природу труда в Казахстане на фоне домашней жизни, была фигура отдельного работника на земле. Для таких произведений было характерно использование световых приемов, в особенности тусклого предвечернего света, и заниженного горизонта – и то и другое придавало главным героям картин монументальность и подчеркивало степной простор. Типичными примерами подобной образности выступали такие работы, как «На новых просторах» (1960?) Василия Басова129 и «Студент-целинник» (1959?) Виктора Орешникова – обе картины одновременно показывались на крупных выставках и появлялись в популярной прессе130.

Таким образом, разработка темы освоения целины во многом была показательной для искусства периода оттепели – искусства оптимистического, сосредоточенного на новой жизни, выражавшего радость и в труде, и на отдыхе, а также все более обращающегося к различной деятельности в домашнем кругу. Эти полотна были наполнены романтикой и героизмом, и воплощенный в них тип маскулинности включал в себя юношеский энтузиазм и жизненную энергию, резко контрастируя с некоторыми другими значимыми произведениями того времен: такие художники, как Игорь Агапов и Павел Никонов, изображали суровых эпических героев Сибири. Иное воплощение маскулинности пограничья можно увязать с решением первоочередных задач: поскольку план освоения целины подразумевал не только ее возделывание, но и в равной степени заселение, в этих работах присутствовал домашний аспект, не имевший значения для произведений, в фокусе которых оказывалось исследование природы или стройки. Более того, будучи сельскохозяйственным проектом, освоение целины подразумевало симбиотические отношения между работником и землей, тяжелый труд наравне с воспитанием, в то время как преобразование природы с целью обуздать ее мощь или открыть ее минеральные богатства было по определению более насильственным процессом, для которого больше подходили мужчины и гипермаскулинная героика.

Пот и мускулы были отличительной деталью образности покорения природы эпохи оттепели, не похожей на изображение триумфа человечества над стихиями в сталинский период, для которого было характерно отсутствие намеков на тяготы или изматывающий труд, как, например, на плакате авторства Бориса Березовского, Михаила Соловьева и Ивана Шагина «Под водительством великого Сталина – вперед к коммунизму!». В дальнейшем плакат был отпечатан полумиллионным тиражом и выбран для двухстраничного разворота в новогоднем (1951) номере журнала «Советская женщина»131. На этом плакате Сталин изображен стоящим на трибуне с поднятой рукой, напоминающей характерный жест его предшественника, напротив огромной карты Советского Союза, в то время как рабочие разных национальностей восхищенно глядят снизу вверх на своего вождя, а тысячи безымянных граждан позади него постепенно сливаются в лишенную каких-либо отличий массу. В подобной послевоенной концептуализации сталинского лидерства и его патерналистских отношений со своим народом нет ничего необычного, однако примечателен фон, используемый для описанной сцены. На горизонте слева виднеется одна из семи сталинских высоток в Москве, к ней примыкает ряд линий электропередачи, исчезающих где-то вдали, тогда как на карте СССР изображено не что иное, как новые каналы и гидроэлектростанции в южных регионах советской империи. Смысл плаката был очевиден: достижение Советским Союзом коммунизма связывалось с технологическим развитием, которое может состояться только под руководством Сталина и зависит от преобразования природы в соответствии с волей вождя. Перефразируя Ленина, коммунизм сводился к формуле «сталинизм плюс обуздание природы»132.

Признание использования труда заключенных на строительстве подобных каналов и потребовавшихся для этого жертв так никогда и не произойдет, однако выбранный авторами плаката способ выражения идеи технологического прогресса – с помощью меток на карте – означал, что все связанные с трудом коннотации искоренялись. Ужасные условия, в которых заставляли работать людей, и в итоге сам их триумф и успешный результат полностью устранялись из представления о прогрессе, и все коллективные достижения сводились лично к Сталину. Такая же идея вновь появится в коллективной картине 1951 года «На великой сталинской стройке»133, на которой изображался начальный этап строительства Куйбышевской ГЭС. Яркий солнечный свет и застывшие на лицах рабочих улыбки исключают любой намек на тяжелый труд, причем, как подразумевает название работы, сам этот труд радостно осуществлялся для и во имя великого советского вождя. Достижения этих строителей, равно как и реальных героев-полярников и авиаторов, которые одерживали собственные победы в битвах со стихиями134, преломлялись сквозь призму культа личности, наделяя Сталина блестящей славой. Напротив, в период оттепели изображение подчинения природы стало гораздо более эгалитарным и подчеркивало коллективную природу подобного труда.

Именно эта сплоченная работа на окраинах советских просторов в конце 1950-х и в 1960-е больше, чем что-либо иное, вдохновляла на создание произведений, ознаменовавших подлинно переломные моменты в развитии социалистического реализма и воплощавших такое явление, как суровый стиль. Представители этого направления, которое можно рассматривать в контексте призыва Хрущева вернуться к ленинским ценностям, черпали вдохновение в творчестве революционных художников 1920-х годов, в особенности русских последователей Сезанна и участников Общества станковистов во главе с Александром Дейнекой. Творчество приверженцев сурового стиля, помимо прочего, характеризовали монументальность полотен, отказ от присущей сталинистскому искусству лакировки действительности, переориентация перспективы таким образом, что события, изображенные на холсте, оказывались прямо перед зрителем, интенсивные мазки и специфическое использование цвета135. Однако было бы некорректно считать, что эти художники полностью отворачивались как от линии партии, так и от социалистического реализма, поскольку, как предполагал Александр Сидоров, «какими бы мрачными ни были их полотна и каким бы суровым ни было их исполнение, они, тем не менее, являлись жизнеутверждающими и настроенными на героический лад определенным способом, который, похоже… неразрывно связывал их с официальным утопическим мироощущением»136.

Тема освоения и полноценного использования природных богатств Советского Союза станет устойчивой для искусства периода оттепели – как следствие, одной из необычных героических ролевых моделей той эпохи окажется геолог. К 1963 году эта группа советских трудящихся даже заслужила особого упоминания в лозунгах, появившихся по случаю празднования очередной годовщины Октябрьской революции, поскольку государство призвало их «быстрее открывать неисчислимые богатства Родины»137. Одной из наиболее показательных работ сурового стиля, созданной на основе этого интереса, стала картина «Геологи» Павла Никонова (1962), созданная в то время, когда это направление, как считалось, близилось к закату. На ней изображена группа мужчин, остановившихся посреди мрачного и пустынного сибирского пейзажа138, – это полотно передавало не целеустремленное продвижение Нового советского человека, которого от него ожидали, а, напротив, напоминало о сомнениях и потере пути, выражением чего служат разваливающийся волнообразный горизонт и отсутствие у персонажей картины общей устремленности взглядов. Не были эти люди и властными покорителями стихий: физическую немощь человеческого тела в экстремальных условиях морозной дикой природы выражает один из героев картины, который сидит на земле, оборачивая вокруг обмороженной ноги нечто напоминающее рогожу. Однообразную тональность и одномерность композиции дополняет мрачная атмосфера, скрыто присутствующая в изображенной сцене. Тем не менее картину можно рассматривать и как произведение, отражающее интерес к средневековой иконописи, возникший в начале 1960-х годов и сильно повлиявший на работы Никонова, Дмитрия Жилинского и других авторов139. Но несмотря на то что в дальнейшем эта картина будет считаться переломным моментом в советском искусстве140, представленный художником пессимистический взгляд на советскую жизнь, а также модернистский стиль работы в момент ее появления были подвергнуты резкой критике. Хрущев осудил картину Никонова в своем высказывании о печально известной выставке к 30-летию московского отделения Союза художников СССР, проходившей в Манеже в декабре 1962 года:

Мы собираемся взять с собой в коммунизм эти кляксы, так, что ли? Если за эту картину заплачены государственные деньги, то у того, кто это разрешил, надо вычесть из зарплаты соответствующую сумму… Этой картине не место на выставке. Картины должны побуждать нас к великими делам. Они должны вдохновлять человека. А это что за картина? Один ишак на другом…141

Вышедшая через несколько месяцев редакционная статья в «Искусстве», посвященная выставке и возникшему вокруг нее скандалу, давала не менее язвительную оценку произведению молодого художника:

Очевидно, что «Геологи» посвящены героическому труду открывателей богатств нашей страны. Однако… на полотне прямо перед зрителем изображена группа изможденных, мрачно настроенных людей, потерявшихся в песках и оторванных от внешнего мира. Это даже не люди, а лишенные плоти привидения… Холодный дух безнадежности [и] пессимизма исходит от этой картины. Подобное произведение, на котором изображены безобразные маски, лишь внешне напоминающие людей, конечно же, неспособно призывать человека на героические поступки…142

В этом комментарии «Искусства» критиковалась преимущественно техника Никонова, но крайне проблематичной оказывалась и сама тональность произведения. Последнее подчеркивает то обстоятельство, что на множестве других работ периода оттепели, включая и те, где главными героями оказывались геологи, изображались сложности открытий и физической борьбы, неотъемлемые от процесса достижения социализма143. Тем не менее такие работы были преимущественно исполнены оптимизма, тогда как на полотне Никонова он начисто отсутствовал, поэтому другим авторам удавалось избегать тех едких нападок, которым подверглись «Геологи». Учитывая восприятие этой картины, неудивительно, что ее репродукцию можно было обнаружить только на страницах профессиональной прессы (где свою нишу находили и те работы, которые получали признание, и те, что подвергались нападкам), поскольку подобное «кощунство» определенно считалось неприемлемым для представления широкой публике. Однако, несмотря на то что подобным противоречивым работам не находилось места в популярной печатной культуре, их наследие отбрасывало длинную тень. В результате на протяжении большей части 1963 года на страницах популярных журналов и газет множились сатирические карикатуры, порицающие искусство, которое не соответствовало эстетике социалистического реализма144.

Наряду с геологами, на картинах конца 1950-х – начала 1960-х годов регулярно появлялись и строители крупных гидроэлектростанций (ГЭС), которые изображались героями-рабочими, отважно сражавшимися с природными условиями и стихиями советской империи ради улучшения жизни своих сограждан. Особый акцент делался на строительстве Братской ГЭС, которая была завершена в 1961 году и на тот момент являлась крупнейшей в мире, а заодно и на отношениях советского человека с сибирской тайгой. Увлеченность проектами ГЭС, в частности Братской, не ограничивалась изобразительными жанрами искусства: в начале 1960-х годов во множестве публикаций подробно описывалась жизнь на самих станциях и вокруг них, зачастую в сопровождении обильных фотоматериалов на протяжении нескольких страниц145. Есть определенная ирония в том, что одной из масштабных тем того времени, которая с таким энтузиазмом транслировалась в печатных изданиях, станет воодушевление, заложенное в самые неоднозначные произведения начала 1960-х годов, хотя в ретроспективе следует признать, что именно эти работы и были одними из величайших в этот период. Несмотря на то что они могли вызывать масштабную дискуссию среди профессиональных критиков, эти картины чрезвычайно значимы для оценки моделей маскулинности хрущевского периода, и хотя лишь немногие из них были опубликованы в художественной прессе, все они (кроме одной) демонстрировались на крупных выставках. Невозможно вынести за скобки то представление о героической мужественности начала 1960-х годов, которое подразумевалось в подобных произведениях.

Одной из таких работ является картина Игоря Агапова «Покорители Сибири» (1961), продемонстрированная на шестой Выставке молодых художников Москвы. На ней изображены трое мощно сложенных мужчин с гипертрофированно большими дрелями, проникающими в морозную сибирскую землю – рафинированное представление половозрелой маскулинности, советской трудовой этики и гомосоциальной кооперации146. Критик того времени Владислав Зименко уподобил полотно Агапова, на котором было запечатлено «великое ощущение обществом повседневной героики труда коллективного советского народа»147, современной реинтерпретации получившей всеобщее признание картины Виктора Васнецова «Богатыри» (1898)148. В особенности Зименко превозносил наиболее близкого к зрителю одетого в красный свитер «целеустремленного человека с прекрасным интеллигентным лицом». Однако, по мнению Сьюзен Рейд, представленная на холсте сцена едва ли соответствует анализу Зименко, поскольку на картине Агапова делается акцент на способности мужского тела овладевать и проникать, имеющей мало общего с интеллектом. Тем не менее приравнивание внешней красоты к моральному превосходству представляло собой устоявшийся шаблон, позволявший Зименко прийти именно к такому выводу: поскольку персонажи картины находились в столь отменной физической форме, они логичным образом должны были обладать и столь же прекрасными мыслями и чувством гражданского долга149. Учитывая то, насколько тепло работа Агапова была принята критиками, а также мощь и порыв этого полотна, удивительно, что ни одной репродукции этой картины нельзя обнаружить в массовой печати, что свидетельствует о том, что положительное восприятие профессиональной критикой не было гарантией появления работы в популярных изданиях. Напротив, такие картины, как «На Братской ГЭС» Геннадия Харитонова (1959) и «Утро Сибири» Вилена Чеканюка (1963)150, композиционно и тематически очень похожие на «Покорителей» Агапова, были представлены в популярной прессе, куда так и не пропустили этого молодого художника.

Многие другие живописцы примерно в это же время проявляли интерес к теме строительства ГЭС, при этом уходя от господствующей тенденции к изображению этих строительных площадок в качестве гомосоциальной среды, помещая на свои картины и женщин. Однако было бы преувеличением утверждать, что женщины были значимыми фигурами в сценах, которые разворачивались на этих полотнах: в центре художественного сюжета всякий раз оказывались рабочие-мужчины, а женская фигура лишь оттеняла громадные мужественные тела. Возможно, наиболее известным образцом подобных работ являются «Строители Братска» Виктора Попкова (1961). Центральная мужская фигура на этой картине – ноги врозь, громадные руки на бедрах, пиджак, наброшенный на плечи и напоминающий плащ какого-то пролетарского супергероя, – оказывается еще более физически доминантной благодаря присутствию рядом миниатюрной женщины151. Хотя обозревательница журнала «Литература и жизнь» И. Шевцова пренебрежительно отозвалась об этой работе как о «мальчишеской» и не содержащей в себе мастерства и вдохновения, критик Зименко дал более высокую оценку произведению, рассматривая его как выражение «мучительного поиска» художниками подлинного воплощения величия советского народа и его достижений152.

Похожим образом представлена женская фигура на картине «Наши будни» (1960) уже упоминавшегося Павла Никонова, где изображена группа рабочих, едущих со стройплощадки в кузове грузовика. Единственная женщина, присутствующая в этой сцене, становится физически меньше за счет окружающих ее нескольких мужчин и цветовой гаммы картины, на которой сливаются цвет ее юбки и грузовика, цвет ее пальто и разбросанных рядом с ней витков проволоки, поэтому женская фигура имеет больше общего с фоном картины, нежели с ее персонажами153. В отличие от «Покорителей Сибири» Агапова, которые, по мнению Зименко, отражали коллективную природу советского труда, «Наши будни» были подвергнуты критике за слишком индивидуалистическое мироощущение – эта критика подчеркивала значимость идеи трудового товарищества для этой эпохи. «Художник совершил принципиальную ошибку, решив показать персонажей на картине в качестве изолированных индивидов, будничных пассажиров, каждый из которых погружен в собственные мысли и заботы. И эти люди должны представлять трудовой коллектив!» – утверждал Зименко в своей рецензии154. Интересно, что Никонов получил заказ от Министерства культуры на создание для выставки «Советская Россия» картины, на которой была бы изображена поездка на работу, однако произведение оказалось настолько неоднозначным как с точки зрения образного представления советской личности, так и в техническом плане, что картина не была допущена к выставке, а художник не получил никакой оплаты, в том числе за расходы, предполагавшиеся во время долгого пребывания в Сибири с целью изучения темы155. Как и в случае с «Геологами» несколько лет спустя, репродукция этой непонятой работы так и не появилась в массовой периодике.

«Строители Братска» Попкова не только демонстрировали определенную тенденцию в изображении женщин, участвовавших в тяжелых строительных работах (к чему в тот момент проявлялся интерес), но и были гораздо менее динамичным произведением, чем большинство других картин, в которых авторы обращались к теме героического труда в медвежьих углах советской империи156. Такой же особенностью отмечена картина Таира Салахова «Ремонтники» (1960). Из всех художников, чьи работы рассматриваются в нашем исследовании, именно Салахова чаще всего публиковали в популярной прессе – он был даже удостоен пары публикаций, посвященных исключительно его творчеству, а также упоминался в одном ряду с современными ему художниками масштаба Коржева157. Исходя из рецензий на работы Салахова, сложно сделать вывод, почему именно творчество этого азербайджанского художника оказалось более притягательным, чем произведения других мастеров, которые обращались к тем же самым темам или работали в том же суровом стиле. Однако среди критиков определенно было распространено мнение, что в своих работах Салахову удалось передать сложности человеческого характера без принесения в жертву «целостности [или] монументальности, не прибегая к доскональному [изображению] каждой социальной подробности [и] не ограничивая значимость образности»158. Или же, как предположил Мэтью Каллерн Боун, «мрачный взгляд на вещи не оставляет мрачного впечатления – напротив, он, скорее, усиливает привычный воодушевляющий дух социалистического реализма: по сути, перед нами традиционный героизм с шероховатой текстурой хрущевской эпохи»159 – похоже, что здесь и находится ключ к работам Салахова.

Несмотря на то что в «Ремонтниках» подразумевается движение, поскольку изображенная на картине лодка везет рабочих по Каспийскому морю к нефтяной скважине, нуждающейся в ремонте, геометрическая природа полотна с прямым параллельным горизонтом придает этой работе статичность, которая усиливается застывшим взором и расставленными в стороны ногами центрального персонажа. Как и герой картины Попкова, он носит свой пиджак на манер супергероя. В отличие от изображений Сибири или Братска, где суровость природного мира неприкрыто представала на холсте, в случае «Ремонтников» единственным признаком тяжелого существования этих людей оказываются взъерошенные волосы одного из рабочих, который, как и его товарищ, накинул на себя пиджак. У нас не остается сомнений, что помешать этим людям выполнить свою задачу способно лишь нечто гораздо большее, чем суровые условия Каспийского моря. Сама композиция, ее резкие контуры, тонкое наложение красок и отсутствие текстуры устраняют любые признаки «феминной» чувственности холста, как будто картина Салахова и так недостаточно мужественна – тем самым созданный им образ оказывается абсолютно маскулинным не только по своей природе, но и по исполнению160.

Отличается от суровой решимости работ Попкова и Салахова еще одна благосклонно принятая критиками картина того периода – «Хозяева земли» (1960) латвийского художника Эдгара Илтнера. Посредством фигур решительно шагающих по советскому ландшафту мужчин в ней раскрывается тема героического161. Герои этого полотна отчетливо отличаются друг от друга, по-разному одеты и смотрят в разные стороны, – это многоплановое обличье позволило им стать некой универсальной моделью всех советских рабочих (по крайней мере, мужчин), ведь ни одно занятие не было более привилегированным в сравнении с другими. Однако вся эта индивидуальность есть лишь нечто поверхностное, поскольку рабочие шагают в одном ритме, а объединяет их группу импульс стремления вперед, задающий их движению общую цель, – они представляют собой коллектив. Использование Илтнером перспективного сужения фона наделяет мужчин на картине таким же монументальным масштабом, как и окружающий их пейзаж: какой бы эпичной ни была советская земля, ее населяли граждане, более чем способные подчинить ее своей воле. Эти мужчины оказывались «хозяевами земли»: они господствовали над природой и как люди социализма были наделены моральным превосходством – и оба эти идеала были укоренены в труде и коллективности.