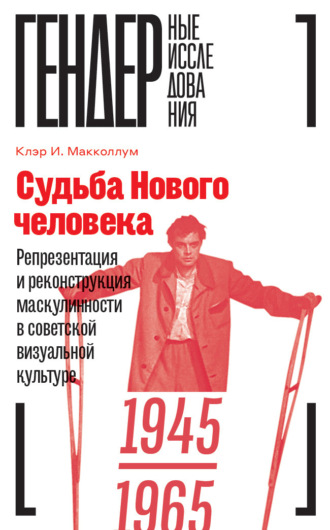

Судьба Нового человека. Репрезентация и реконструкция маскулинности в советской визуальной культуре. 1945–1965

Одной из составляющих контроля над общественной памятью о войне была попытка замалчивать травмы и тяготы военных лет, чтобы вновь утвердить довоенные нормы. Как гласит вывод, сделанный Юлиане Фюрст,

послевоенное восстановление означало лишь восстановление домов, улиц и заводов… Калеки рассматривались просто как физически неполноценные люди, сироты оказывались не более чем детьми без родителей, а ветераны – просто солдатами, вернувшимися домой. Восстановление внешних атрибутов нормальности должно было прикрыть и искоренить внутренние раны и травмы. Трудности [социальной] реинтеграции тех, кто был на фронте… последовательно игнорировались59.

Некоторые ветераны пытались сохранить свое «окопное братство», встречаясь с товарищами в студенческих общежитиях, кафе и забегаловках, получивших нарицательное название «Голубой Дунай»60, но их усилия подрывались официальным советским дискурсом и утверждением довоенной власти. По меткому выражению Марка Эделе, «цель [государства] заключалась в том, чтобы ветераны как можно быстрее перестали быть отдельной группой общества»61. Развенчание социальной идентичности ветерана было связано с нормализацией и опасением, что некая организованная группа фронтовиков может потенциально бросить вызов режиму как метафорически – в качестве группы, больше остальных претендующей на звание героев советской победы, так и практически – в качестве людей, обладающих мощной военной подготовкой.

Сама идея, что ветеран представляет собой возможную угрозу социальной стабильности, не была исключительно советской или даже исключительно модерновой. По самой своей природе ветеран – это пороговая фигура, которая находится по обе стороны границы между войной и миром, насилием и цивилизацией. Он провел определенное время за рамками социальных норм и, вероятно, предпринимал действия невероятного насилия во имя спасения своей страны или самосохранения. Иными словами, ветеран «сформирован и отшлифован войной, он лишен любых социальных излишеств»62. Однако, как утверждали и Эделе, и Елена Зубкова в своей новаторской работе о послевоенном советском обществе, имелось множество причин, почему эта угроза так никогда и не превратилась в серьезный вызов советской элите – по их мнению, главным образом этому способствовала освободительная и патриотическая природа победы. Тем не менее показательно, что значительную часть арестованных в 1945–1953 годах по печально известной 58-й статье за «антисоветскую» деятельность составляли именно ветераны63. Помимо реалий реинтеграции ветерана и его места в любом конкретном обществе, художественная репрезентация военного времени в мирное сталкивает современников с довольно любопытной дилеммой: возможно ли вообще изображать этих людей осуществляющими акты насилия, каким бы стилизованным, скрытым или оправданным оно ни было, если предполагается, что тем же самым лицам вновь предстоит стать цивилизованными людьми в цивилизованном обществе? Образы советской визуальной культуры, появившиеся примерно в первое послевоенное десятилетие, определенно несут некую внутреннюю напряженность, прославляя военного героя в открыто милитаристской манере сразу после окончания войны. Впрочем, одновременно следует принимать в расчет и некоторые другие, более масштабные социальные и политические процессы, имевшие место после 1945 года, которые также могли сказаться на том, как культура в целом осваивала тему войны.

В связи с этим необходимо сделать еще одно, последнее, замечание, прежде чем мы перейдем к анализу образов, появившихся в этот период, – о холодной войне и, самое главное, об идее мира. Озабоченность сохранением таким трудом добытого мира достигла предельного энтузиазма в начале 1950-х годов, когда на страницах советской популярной прессы – особенно направленной на женскую аудиторию – преобладали протоколы различных советских и международных конгрессов и конференций64. Эта одержимость миром также породила новый жанр советской визуальной культуры, ассоциировавшийся главным образом с искусством графики, но фактически он играл на руку таким знаменитым художникам, как Федор Решетников и Вера Мухина65. В последние годы сталинизма представление о миролюбии советского народа пронизывало всю советскую риторику и культуру, и хотя вопрос о том, насколько циничной могла быть эта саморепрезентация, является дискуссионным, нет никаких сомнений, что риторика мира имела значительное влияние на визуальные искусства начала 1950-х годов. Фигура военного была весьма значима для этой идеи.

Эта тенденция ярко проявилась в работе латвийского художника Симона Гельберга «Друзья мира» (1950), где изображена компания летчиков, которые вместе с маленькой девочкой и ее матерью кормят голубей в обычном парке, залитом солнцем. В феврале 1951 года репродукция этой картины была напечатана одновременно в профессиональном художественном альманахе «Искусство» (статья Олега Сопоцинского) и в женском журнале «Советская женщина» (статья Веры Мухиной). По любопытному совпадению обе эти статьи вышли под заголовком «Советские художники в борьбе за мир». Оба автора предпочли рассматривать эту картину в качестве высказывания на тему глобальной значимости приверженности Советского Союза делу мира вместо того, чтобы помещать ее в куда более проблематичный и конкретный контекст латвийско-советских отношений66. Если для Мухиной картина Гельберга выражала «добрую волю и мирную натуру советского народа», то Сопоцинский, оценивая произведение, в целом высказался в более милитаристском духе: «Картина обретает особый смысл, поскольку ее персонажи – офицеры Советской армии. Художник как будто утверждает, что советские воины – мирные люди, но при необходимости они всегда будут защищать свободу и независимость народа [и] оборонять своих детей и их счастливую жизнь»67. Однако в действительности тот угрожающий воинственный подтекст, о котором писал Сопоцинский в своей рецензии, не очевиден в произведении – невероятно сусальном по своему настроению. Более того, несмотря на важность международного контекста работы Гельберга (особенно учитывая, что она была опубликована в рамках серии материалов, связанных с темой мира), не следует упускать из виду смысл, который эта картина могла транслировать советскому зрителю. Это было не просто произведение, задачей которого было продемонстрировать разницу между мирными советскими военными и воинственным капиталистическим Западом: картина, на которой люди в военной форме, общающиеся с женщинами и детьми, помещены в пространство парка, оказывалась изображением «одомашненного» милитаризма и тем самым устраняла любой намек даже на скрытую агрессию (если он вообще присутствовал) или на тот факт, что эти люди так или иначе недавно приобрели варваризирующий опыт войны. Напротив, они оказывались полноценными членами советского общества – этот статус был основан на их роли мужей, отцов и кормильцев.

Как следствие, после 1945 года специфическая риторика нормализации и жесткий контроль государства над коллективной памятью о войне служили тому, чтобы лишить военное товарищество его силы как в реальной действительности, так и в визуальной культуре. Советские ветераны в качестве коллектива реинтегрировались в рамки цивилизованного общества посредством стирания черт неприкрытого милитаризма и выведения из контекста военной жестокости. В результате возникало представление о товариществе, лишенное тяжкого опыта и реалий боевых действий: в нем оставалась лишь лакированная внешняя сторона мужских уз, которые выковывались в экстремальных обстоятельствах. Если вернуться к картине Непринцева «Отдых после боя», то можно четко разглядеть, каким образом смягчалась и романтизировалась послевоенная концепция фронтового товарищества. Отдыхающие на снегу после удачного боя солдаты собрались вокруг Тёркина, который потчует их историями о своих подвигах. Эта группа предстает не закаленными в боях обезличенными бойцами, а молодыми харизматичными мужчинами, которые получают удовольствие от компании друг друга и от хороших баек. Несмотря на то что работа Непринцева имеет четкие визуальные параллели с картиной Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», трудно обнаружить более различные подходы к военной гомосоциальности: в отличие от экспрессивного изображения Репиным дикой и необузданной этнической маскулинности, работу Непринцева характеризуют сдержанность, контроль и явное отсутствие угрозы.

Как уже отмечалось во введении, произведения Репина и его современников не только привлекали интерес публики – они оказывали исключительное влияние и на советских художников. В визуальной культуре рассматриваемого периода можно обнаружить неоднократные тематические и композиционные отсылки к работам передвижников, причем в самых разных жанрах – от плакатов военного времени и сатирических карикатур «Крокодила» до огромных полотен Федора Решетникова, Василия Яковлева и Игоря Агапова. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Непринцев для сцены военного товарищества использовал, вероятно, самую знаменитую картину этой школы русской живописи. Однако подобное решение художника следует рассматривать как нечто большее, чем дань уважения шедевру Репина. Хотя структурные параллели между двумя картинами совершенно очевидны, в данном случае определенно более значимы параллели тематические. До 1917 года идеальным русским героем был казак – человек, живущий на краю цивилизации и обладающий исключительными воинскими качествами. К фигуре казака проявляли интерес такие писатели, как Николай Гоголь и Лев Толстой, а во время Первой мировой войны архетипом героического русского солдата стал казак Козьма Крючков. Однако в новом советском обществе положение казаков оказалось куда более неустойчивым вследствие их участия в Гражданской войне68. В годы воинствующего славянофильства к этой этнической группе обращался в попытках выразить определенный тип русскости не только Репин (хотя формально и сам Репин, и его казаки были украинцами); позже советские критики охотно подчеркивали такие качества, как героизм, бесстрашие и любовь к свободе, которые были значимы для его картины и – шире – для самого этого народа69. Непринцев, решив стилизовать собственную картину под Репина, представил советских солдат именно в качестве современного воплощения этих мифических сверхлюдей.

Несмотря на то что Непринцев в своем рассказе о работе над картиной, опубликованном в «Искусстве» в апреле 1952 года, не признавал, что в этой работе обращался к Репину, он охотно говорил о том, каким образом к теме произведения его привела поэма Твардовского. По утверждению художника, на воплощение таких качеств, как «храбрость, подлинный патриотизм и высокое чувство долга, героизм, человечность и уверенность в правоте своего дела и жизнеутверждающей силы», его вдохновил визит на Ленинградский фронт суровой зимой 1942 года. Там он впервые увидел эти качества воочию в частях, где ему довелось останавливаться70. Народный герой Василий Тёркин стал для Непринцева абсолютным средоточием этих характеристик: «Тёркин не исключителен по своей натуре, но в нем присутствуют именно общие черты советского человека… взятые напрямую из жизни»71. К 1945 году герой Твардовского был официально признан в качестве квинтэссенции Нового советского человека, который «ассоциировался с правдой, чувством ответственности за свою страну и высокими моральными стандартами»72. И все же, по утверждению Кэтрин Ходжсон, следует признать, что в действительности Тёркин оказывается в большей степени русским, нежели советским героем: он нигде не ссылается на Коммунистическую партию, Ленина или Сталина, не использует в своей речи устоявшиеся клише советской политической риторики и, похоже, остается в наивном неведении относительно политических потрясений прошлого. Хотя возвращение к национальным мотивам в культуре военного периода никоим образом не было ограничено популярной книгой Твардовского73, Ходжсон уверена, что в данном случае относительное отсутствие специфически советского контекста было основано на глубокой вере самого поэта во «фронтовую универсальность» – на представлении о том, что фронт был местом, недосягаемым для политики74. Исключение политики, характерное для поэмы Твардовского, переместилось и на полотно Непринцева, на котором зафиксировано исключительно эгалитарное представление и о жизни на фронте, и о советской победе в целом. На изображенной Непринцевым сцене, далекой от напыщенности и церемонности, столь часто присутствовавших в более ранних работах на военную тему, советские вожди оставались за кадром: художник полностью сосредоточился на взаимоотношениях между обычными людьми.

В демократичном представлении Непринцева о советской победе отсутствовала не только политическая элита – как отметила Сьюзен Рейд, в «Отдыхе после боя» не было и женщин75. Однако следы присутствия женщин на фронте устранял не только Непринцев: визуальная культура в целом давала очень ограниченное представление о той роли, которую женщины играли во время войны. Несмотря на то что в некоторых визуальных работах они появлялись в качестве медработников рядом с ранеными солдатами76, в целом роль женщин ограничивалось работой на домашнем фронте: они возложили на своих мужчин задачу свершения героических подвигов и терпеливо ждали их возвращения в целости и сохранности. Однако было бы несправедливо рассматривать визуальное исключение женщин из театра военных действий как признак сталинистской культуры – на деле эта тенденция сохранится и после 1965 года. Несмотря на значимые изменения в концептуализации войны, допускающие аспекты, которые прежде не удостаивались внимания или же оставались вне художественного освоения77. Таким образом, в художественном плане фронт практически целиком оставался исключительно мужской сферой, о чем и свидетельствовала специфика изображения товарищества. Тем не менее в одном отношении картина Непринцева действительно стояла особняком на фоне других работ на военную тематику. Речь идет о том факте, что помимо многократных публикаций в «Огоньке» ее репродукции также появились в двух главных женских журналах – «Работнице» и «Советской женщине».

Хотя после 1945 года издания, предназначенные для женщин, не избегали связанных с войной тем, и публикуемые статьи, и визуальные материалы, как правило, отражали специфику целевой аудитории конкретного журнала. В первые послевоенные годы в них преобладали рассказы о героических партизанках и описания возвращения с фронта домой. С 1950 года их стала дополнять тема роли женщин в борьбе за мир: это отражала подборка плакатов и рисунков, которыми сопровождались соответствующие публикации. Таким образом, хотя публикация изображений, связанных с войной, была в этот период сравнительно общей практикой, журналы для женщин делали акцент на женском военном опыте. Это образы медсестер, партизанок, приходящих на выручку советскому солдату, которому требуется помощь, картины радостного восстановления счастливых семей и – очень редко – душераздирающие изображения погибших детей.

В этом смысле решение опубликовать картину Непринцева в двух женских журналах крайне необычно: в изображенной сцене, где присутствуют только мужчины, нет совершенно ничего (на первый взгляд), что имело бы отношение к женскому опыту войны. Кроме того, в указанных изданиях картина Непринцева получила новое название: в «Работнице» – «Василий Тёркин», а в «Советской женщине» – «На привале». То есть и в том, и в другом случае явное упоминание о бое было устранено78. Это могло свидетельствовать об определенном дискомфорте, связанном с намеками, которые присутствовали в исходном названии картины, но тот факт, что ее содержание и тональность были сочтены подходящими для исключительно женской аудитории, лишь подчеркивает, насколько безобидным был советский солдат у Непринцева.

Еще одна, появившаяся чуть позже картина, в которой можно обнаружить много общего с изображением военного товарищества у Непринцева – «Утро танкистов» (1952–1954) Бориса Федорова. На этом полотне группа молодых солдат выполняет утренние процедуры у проруби – здесь представлено то же самое сентиментальное видение мужских взаимоотношений. Один из танкистов окатывает ледяной водой своего приятеля с оголенным торсом, а его товарищи тем временем наблюдают за этим, одеваясь, чистя зубы или наслаждаясь первой утренней сигаретой. Как и в «Отдыхе после боя», военная гомосоциальность на картине Федорова была показана совершенно эгалитарной, гуманной и неагрессивной, причем – в соответствии с этосом социалистического реализма – полностью лишенной всяческой сексуальности. В ней отсутствовали сомнительные вопросы эротизированного созерцания мужчинами друг друга или потенциально опасной однополой дружбы – напротив, эти мужские отношения строились как простые и шаловливо закадычные, причем они лишены какого-либо физического напряжения, несмотря на присутствие мужчин различной степени наготы. Особенно интересной в контексте репрезентации фигуры военного после окончания войны эту картину делает акцент на личной гигиене – умывании, чистке зубов и надевании чистой рубашки. Эта деталь подчеркивает то обстоятельство, что изображенные на картине люди сохранили связи с цивилизованным, «нормальным» обществом, несмотря на фронтовые условия. Как отмечал один из критиков того времени, когда картина была представлена на первой Летней выставке ленинградских художников в 1954 году, в этой сцене «сплетенного тесными узами товарищества» присутствовало притягивающее зрителя «ощущение силы и здоровья»79.

Гигиена и личный уход за телом всегда были важной частью советской риторики. Со временем этот дискурс сместился с общества, в котором требовалось искоренить «грязь» прошлого и создать нового человека, здорового телом и духом, на представления о личной гигиене как принципиальной составляющей культурности, то есть окультуренного и вполне соответствующего физическим и ментальным потребностям советского гражданина образа жизни80. В военном контексте важным предшественником этого культа гигиены были благотворительные инициативы времен Первой мировой войны (до 1917 года). Сбор средств на такие вещи, как окопные бани и душевые, считался достаточно важным для того, чтобы заслужить плакатные кампании, призывавшие граждан жертвовать на эти цели. Наряду с инициативами по бесплатной раздаче книг81 подобные усилия демонстрировали явную потребность в том, чтобы переместить на фронт атрибуты цивилизованного общества, а также подразумевали взаимосвязь между физическим и ментальным здоровьем солдата и его результативностью в бою. Изображение ухоженного русского солдата смягчало любые намеки на его ожесточение, связанное с боевыми действиями, и служило фоном для репрезентации врага, который на протяжении войны часто изображался нечесаным и неопрятным82. Эта связь между результативностью в бою и личной гигиеной сохранялась и в годы Гражданской войны, хотя она в гораздо меньшей степени стремилась окультурить солдата в сравнении с той совершенно реальной угрозой, которую для Красной армии представляли тиф и венерические заболевания83.

Связь между уходом мужчины за своим телом и военной гомосоциальностью в контексте Второй мировой войны артикулировал не только Борис Федоров. На картине Александра Дейнеки «После боя» (1944) с характерной для его творчества ярко выраженной телесностью изображались солдаты, совместно принимающие душ84,85. Сделанный художником акцент на обнаженном мужском теле был крайне не типичен для того времени, и тот факт, что репродукции данной картины никогда не публиковались в популярной прессе, несмотря на появлявшиеся в два последующих десятилетия бесчисленные статьи о жизни и творчестве Дейнеки, вероятно, свидетельствует о смущении, связанном с натуралистичностью именно этой работы. И все же, хотя вуайеристская перспектива картины подразумевает наличие в ней потенциала для восприятия как куда более сексуально заряженной, нежели работы наподобие «Утра танкистов» Федорова, едва ли в этом заключалась авторская интенция. Напротив, представляя советского военного как физически эталонный образец человека, Дейнека исходил из устоявшегося классического идеала, ставившего знак равенства между физическим совершенством и моральным превосходством. Это был не образ обнаженных мужчин, созданный ради удовольствия – предполагалось, что он воплощает здоровье, дух и неутомимость советских вооруженных сил86.

Александр Твардовский в «Василии Тёркине» тоже подробно описывал, какое удовольствие солдаты получают от помывки, посвятив происходящему в бане целую главу своей эпической поэмы:

А внизу – иной уют,В душевой и ваннойЗавершает голый людБанный труд желанный.Тот упарился, а тотБорется с истомой.Номер первый спину третНомеру второму 87.Как и танкисты на картине Федорова, товарищи Тёркина легко и без колебаний включаются в сопровождаемое шутками взаимное омовение в этом интимном гомосоциальном пространстве88, и критик Шведова в своей рецензии на «Утро танкистов» уловила эту параллель между картиной и поэмой Твардовского89. Баня была превращена Твардовским в пространство, где советский мужчина на деле мог доказать свою мужественность – сначала демонстрируя раны, полученные в бою, а затем противостоя жару, который окажется вредным для любого чужака:

Тут любой старик любитель,Сунься только, как ни рьян,Больше двух минут не житель,А и житель – не родитель,Потому не даст семян.<…>Пусть он жиловатый парень,Да такими вряд ли он,Как солдат, жарами жаренИ морозами печен 90.Это обнаруживаемое в фигуре Тёркина представление о том, что советский мужчина был выкован в экстремальном климате его родины, отозвалось в «Отдыхе после боя» и «Утре танкистов», поскольку авторы этих работ разместили своих героев на фоне заснеженного пейзажа. Для Непринцева подобная обстановка, наряду с тем фактом, что после сражения герои его картины не измотаны, а, напротив, предпочитают веселиться в компании друг друга, стала способом подчеркнуть физическую силу и закаленность русского бойца, который может справиться с суровыми условиями и климата, и битвы. Федоров также исходил из идеального представления о закаленности, изображая силу советского человека на морозе, при этом его визуальное решение более явно связано с общими представлениями о здоровье и физической силе. Использование холодной воды для укрепления тела советского человека было характерной особенностью многих учебных пособий по здравоохранению начиная с периода революции: этот метод рассматривался как предотвращающий простудные заболевания и расстройство пищеварения, а также, что еще более важно, как принципиальный для одновременного укрепления тела и духа91. Таким образом, в изображении военной жизни Федорова, столь явно проистекающем из представлений о закаленности и культурности, солдаты находились не на периферии советской жизни, а в самом ее центре.

Итак, в первые послевоенные годы произошел примечательный сдвиг в концептуализации и репрезентации армейской гомосоциальности. В первые мирные годы триумфальные образные воплощения войны способствовали изображению отдельно взятого военного в качестве единицы победоносного коллектива, к началу 1950-х годов на смену ему пришел смягченный образ военного братства, который во многих случаях явно был лишен любых милитаристских коннотаций, и ассоциировался с преобладающими риторическими темами, находившимися в сердцевине позднего сталинистского общества. Причиной возникновения подобного сдвига стало комплексное взаимодействие множества факторов – от риторики нормализации и тех ограничений, которые были установлены для культурного производства в период ждановщины, до сложностей философского характера в воплощении образа человека на войне после установления мира. И все же принципиально, что столь ограниченная репрезентация не связана исключительно с природой послевоенного сталинизма, поскольку, как мы увидим, эти ограничения сохранялись еще долго и после 1953 года.

«Нас горсточка весельчаков» 92 : товарищество в эпоху оттепели

В промежутке между смертью Сталина в марте 1953 года и разоблачением его культа на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года тема военного товарищества почти перестала использоваться. Затем она вновь возникла в середине 1950-х годов, причем с интенсивностью, существенно превосходившей послевоенный период. Однако, несмотря на то что засекреченный доклад Хрущева на ХХ съезде стал переломным моментом для памяти о Великой Отечественной войне и огромным шагом в сторону восстановления советского народа в статусе победителя, в изобразительном искусстве оттепели война по-прежнему занимала неоднозначное место. Многие исследователи продемонстрировали, что этот период вовсе не был временем, когда советское общество освободилось от оков сталинизма каким-то единым способом – то же самое можно утверждать и о культурной продукции в части стиля, предмета и способов репрезентации93. Как будет еще не раз показано, вместе с наступлением оттепели произошли и существенные изменения в изображении физической и эмоциональной цены, заплаченной за войну, однако никуда не делись и устоявшиеся метафоры сталинских времен, в особенности когда речь заходила о таких неудобных темах, как увечье, смерть и скорбь. То же самое сочетание изменений и преемственности заметно в репрезентациях военной гомосоциальности: ее сентиментализированная сталинистская версия появлялась одновременно с более правдивыми изображениями военного братства. В некотором смысле это смешение новых и уже сложившихся нарративных структур можно объяснить неравномерным воздействием десталинизации как в мире искусства, так и в более широком общественном смысле. Однако в случае репрезентации военной гомосоциальности и товарищества наибольшим символическим воздействием обладало так называемое «возвращение к ленинским принципам».