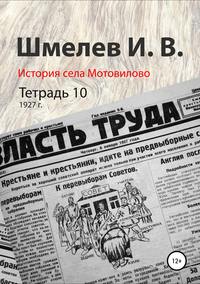

История села Мотовилово. Тетрадь № 3

– Не будет дела, надо кому-то лезть. Мишк, полезай! – обратился Иван к своему сыну Михаилу, – только гляди, не упади, упаси бог, высота-то вон какая. Держись крепче, – напутственно добавил Иван.

– Да вроде я раньше-то не падал! – ободрительно отозвался Михаил, наплёвывая в руки, готовя себя к лазанию. Михаил полез, а оставшиеся на земле люди стали наблюдать за ним. По мере его подъёма по наклонной стропилине, люди все выше и выше задирали свои бороды. Цепко держась за стропилину руками и надёжно упираясь ногами, Михаил вскарабкивался по стропиле все выше и выше. Наблюдавшие замерли, разговор невольно прекратился, наблюдали, почти не дыша.

Когда Михаил добрался до верху и достиг вершины стропил, все облегченно вздохнули. Немножко отдохнув, Михаил, освободив веревку, сбросил ее на землю, стал смотреть с высоты в даль:

– Эх, отсюда, как с колокольни, все видно! Не только все село, даже поля и рыбаков видно! – кричал с высоты Михаил.

– А ты не увидишь ли оттуда мою лошадь-пеганку, – полушутливо крикнул ему Семион Селиванов, стоявший тут же на улице. – Я ее, спутав, выпустил на улицу на лужайку, а она, видимо, распуталась и куда-то убежала.

– Нет, что-то не видно твоей Пеганки, – отвечал с высоты Михаил, поворачивая свое лицо кругом, обозряя всю окрестность.

– Мужики! – вдруг настороженно крикнул сверху Михаил, – а что там, около лесу, на поперечной дороге, вроде толпа народу какая-то и вроде бы чего-то везут, наподобие колокола.

– Да, бишь, я и забыл, – вступил в разговор Федор Крестьянинов. – Я вчера был на станции, там, около бакауза с железнодорожной платформы сгружали большой колокол для вторусской церкви, а сегодня, видно, его везут.

Михаил стал медленно и осторожно слезать. Уставшие его руки дрожали, натруженные ноги изредка скользили по стропилине. От усиленного напряжения руки потеряли цепкость, не выдержали, и Михаил, сорвавшись, рухнул на помост с двухсаженной высоты. Толпа ахнула от испуга, некоторые бросились к Михаилу на помощь. Первым к нему подскочил его отец Иван:

– Ну, как, Мишк? – испуганно спросил он его.

– В боку больно! – простонал Михаил.

Его с помоста осторожно сняли на землю. С криком прибежали мать Михаила Дарья и его молодая жена. Подняв на ноги, они увели Михаила домой. К счастью, ушиб был не особенно опасным. Часа два отлежавшись, Михаил уже стал ходить по избе, прижимая ладонь к ушибленному месту.

Между тем, парни Минька, Санька, Ванька, соседи Сергунька, Санька, Мишка и Панька побежали в поле смотреть, как везут во Вторусское колокол.

Большой колокол, весом в четыреста двадцать пудов, закупленный вторусскими религиозными мужиками в Москве, прибыл по железной дороге на станцию Серёжа, где его погрузили на специально изготовленный помост на деревянных катках, и вот сегодня его народом везут со станции во Вторусское. На помосте около колокола стоит мужик, который, размахивая картузом, видимо, командует всем этим делом. К помосту прикреплено несколько веревок, за которые уцепилось много человеческих могучих рук.

При помощи всемогущей русской «Дубинушки» колокол с периодическим отдыхом людей медленно, но податно, подвигался к селу Вторусскому. Толпа, человек в сто, а то и в двести, отдохнув, снова запевают «Дубинушку» и дружно подхватив «Сама пойдёт!», напрягши свои мускулы с новой силой, тянули за веревки. Колокол народом благополучно довезли до Вторусского. Около церкви временно подвесили его (на специальные козлы), а через неделю подняли его на колокольню.

До обеда все стропила были подняты, а после обеда плотники занимались их обрешёткой жердями, которую к вечеру закончили полностью. После угощения, какое обычно полагается на помочах, мужики, подвыпивши и изрядно закусивши, спели несколько народных песен и разошлись по домам. В этот день в семье Василия Ефимовича появился на свет еще один человек – народился сын Владимир.

Достройку двора Василию пришлось производить своими силами, не созывая помочей. Крыть крышу тесом ему помогали сын Минька, шурин, дядя Федя Молодцов и свояк Василий Тимофеевич Муратов. Гвозди выправлять и подавать кровельщикам на крышу, эта обязанность лежала на Саньке.

Находясь на стропилах, у отца кончились гвозди, он сверху крикнул:

– Санька! Подай-ка ящик с гвоздями! Он в погребушке лежит!

Санька поспешно побежал в погребушку и вскоре вернулся оттуда с пустыми руками. Он крикнул отцу:

– Пап, там нет ящика-то!

– Как нет!? – злобно отозвался отец, с неохотой слезая со стропил. Он с руганью схватил Саньку за ухо, повел его к погребушке, приговаривая:

– Пойдём, я покажу, где ящик с гвоздями!

Санька от боли жалобно закричал. Ящика на самом деле на месте не оказалось. Отец растерялся и, осознав свою оплошность, решил ошибку исправить криком:

– Куда подевали ящик-то! Какой бес его куда-то сверзил! – злобствовал он, в душе жалея, что Саньку наказал понапрасну. Набрав в карман прямлёных Санькой и Ванькой гвоздей, полез на крышу докрывать ее.

Через месяц новый двор был совсем готов. Получился высоченный из всего села, не уступающий по высоте старообрядческой колокольне, добротный двор с тремя воротами, передними, задними и боковыми, в которые можно было въехать и выехать с любым возом сена или снопов, проехать через огород к сараю или овину. Двор получился без единой дыры. Негде ласточке влететь.

Санька впоследствии в заднем фронтоне двора вырезал окошечко для влета и вылета голубей и ласточек, которые вскоре прижились в просторном Савельевом дворе.

Вообще-то Савельев двор своей высотой стал выделяться среди всех мотовиловских дворов. Василий Ефимович потом на крыше своего двора пристроил жерди в виде перил (на всякий пожарный случай), и крыша двора стала служить в роли пожарной каланчи.

Поднятие колокола

К этому времени новая Советская власть не только не преследовала религию в России, а наоборот, даже способствовала в строительстве новых церквей, отпуская для этой цели строительный лес. Благодаря этому, были построены новые деревянные церкви в приближенных к Мотовилову селах: в Верижках, в Ломовке и в Михайловке. В постройке этих церквей деятельное участие принял мастер-плотник специалист строительного дела наш земляк Иван Андреевич Муратов (Потемкин).

Вторусская каменная церковь, построенная в 1862 году, шестьдесят лет не имела большого колокола, и вот теперь вторусские деловые и ходовые мужики где-то купили и переправили в свое село большой колокол.

Колокол на площади около церкви сперва подвесили на специальных козлах. Тщательно осмотрели его, нет ли каких изъянов, подвесили к нему язык и пробно ударили. Голос колокола с басовитым гудом жителям села Вторусского понравился, дефектов в колоколе не оказалось. На катках его перекатили к северной стороне колокольни и стали готовиться к его подъёму на колокольню.

Почти целую неделю мастера по подъёму тяжестей во главе того же Ивана Андреевича Муратова деятельно готовились к такому ответственному и требующему умения и смекалки делу. С ветряных мельниц доставили к церкви канаты, блоки и другие снасти.

Подъем колокола на колокольню назначили на воскресенье в первых числах июня. В этот ясный и солнечный день из окрестных сел и деревень во Вторусское стеклось очень много народа. Шли нарядные, как на большой праздник. Раскрашенная церковь стояла празднично и бодро. Вся прицерковная площадь запрудила говорливым народом. Опоздавшим трудно было пробраться и протолкнуться поближе к церковной ограде. Всюду народ и народ. Парни-товарищи Ванька Савельев, Санька Федотов и Панька Крестьянинов место для наблюдения заняли под окном дома, стоявшего против колокольни через дорогу от церкви.

Наконец, последние приготовления к подъёму были закончены. Наверху в северном окне колокольни установлены и закреплены два блока, через них пропущены длиннющие канаты, концы которых надёжно привязаны за проушины колокола, свободные концы протянуты через ограду и через всю улицу. Из южного окна колокольни спустили веревку потоньше, чем канаты. Эту веревку называли «отводной», она понадобится в нужный момент.

Потёмкин командный пункт занял в северном окне колокольни (оттуда ему все видно), своих помощников расставил по остальным ответственным постам: одного около «отводной», одного около основных канатов, которые, протянувшись поперёк дороги и всей улицы, лежали, пока напоминающие гигантских удавов. Сверху раздался командный голос Ивана Андреевича:

– За канаты берись!

Мужики дружно взялись за канаты, человек по пятьдесят за каждый. Приподняв их с земли на уровень колен. Среди уцепившихся были и бабы, услужливо желающие помочь мужикам, и малосильные хилые мужики. Ответственный за «силу» прошёлся меж канатов, которые держали в руках на весу люди, готовые по сигналу начать подъем. Он своим наметанным глазом определял, кто малосилен и напрасно занимает место у каната. Хилых он просто-напросто просил «не мешаться». Сопротивляющихся «силачи», осмеяв, отгоняли, а баб вежливо просили отойти в сторонку, говоря: «Не бабье это дело!».

Один, видимо, весельчак, не известно над чем задорно рассмеялся – его урезонил ответственный за «силу»:

– Ты вот что, – сказал он весельчаку, – пойди вон за угол, досыта насмейся, а потом сюда придёшь.

Тот, сконфуженно ухмыляясь, растерялся, но ответственный настоял на своем, отогнав молодого мужика, рассмеявшегося не вовремя. Теперь у канатов остались только сильные, могучие крепыши, с мускулистыми, оголенными по локоть руках. Потёмкин, наблюдая сверху за мужиками, уцепившимися за канаты. Они были похожи на грибы, целиком нанизанными на нитки для просушки.

Наконец, Потёмкин, подняв руку вверх, крикнул в толпу:

– Внимание! – толпа вмиг приутихла, замерла в безмолвии. Все люди были устремлены теперь только туда, на этого человека, командующего всем этим делом, на его поднятую руку.

– Тяни-и-и-и! – раздалась сверху приказательная команда. Канаты пружинисто натянулись, блоки, слегка скрипнув, заработали, колокол дрогнув, с раскачкой плавно и медленно поплыл вверх. Колокол достиг трехсаженной от земли высоты и тут случилось непредвиденное. По недосмотру мастеров по подъёму, надеясь на исправность мельничных снастей, один канат оказался подопрелым и, не выдержав тяжести, лопнул. Толпа одним вздохом с ужасом ахнула! От церковной ограды до задних рядов толпы донёсся какой-то тупой и своеобразный звук, пронзённый бабьим взвизгом. Колокол, издав глухой гул, рухнул на землю. Потёмкин видел сверху, как мгновенно снизало мужиков с уцелевшего каната, а с оборвавшимся повалились на землю. Толпа, приумолкнув, выжидающе насторожилась, во все стороны ее волной распространился невнятный человеческий говор: «ба-п-ш-ш».

– Ай, ково убило? – с тревогой спрашивали вокруг не понявшие толком того, что произошло там, около самой церковной ограды.

– Что там случилось? – настаивали расспрашивать любопытные.

– Один канат оборвался, концом каната зазевавшуюся бабу на землю смело! – объяснил раскрасневшийся мужик в красной шерстяной рубахе, только что выбравшийся из толпы «на волю» и направляющийся к колодезю попить.

– А жива она, баба-то? – допытливо переспросили мужика.

– А чего с ней сделается! – оглянувшись, пояснил тот, – упала в пыль, встала, отряхнулась и отошла в сторону. Конечно, перепугалась, помутнела вся, – обстоятельно разъяснил мужик. Он, видимо, сам, своими глазами видел случившееся. Толпа недоуменно гудела, не все знали о том, что именно произошло около церковной ограды.

Обрыв каната и упавший колокол (он упал стоя и в землю врезался не так глубоко) придал мастерам немало хлопот и дела. Были вынуждены пустить в дело другой канат, который тщательно просмотрели на прочность. Через час снова было все готово. Люди снова взялись за канаты. С колокольни раздалась громкая команда:

– Ну! С Богом!!!

– Давно бы так! – одобрительно раздалось в толпе.

На этот раз все обошлось благополучно. Колокол медленно, но настойчиво поднимался вверх. По мере его подъёма, толпа зорко и молча следила за ним. У каждого наблюдающего борода из нормального занимала все более горизонтальное положение. Наконец, колокол достиг нужной высоты. Он, слегка раскачиваясь, остановился против колокольного окна, под него подсунули слеги, подвели площадку на катках. Сверху раздалась команда:

– Отводную тяни!

Через посредство отводной, колокол был подтянут в окно и опущен на площадку, а потом двинут на катках на средину колокольни, на место, откуда его предстояло поднять, подвесить и установить на свое место, где он должен висеть и издавать свой призывный благовест вечно.

Так, при помощи блоков и канатов народ произвёл такую тяжёлую непомерную работу: на такую высоту такую махину поднял – колокол весом в четыреста двадцать пудов весом, не имея больше никаких механических приспособлений, ни воротов, ни лебедок. Сила народная творит чудеса.

На этот день народу было объявлено:

– Хватит! – работу по окончательной установке колокола на свое место отложили на последующие дни. Основное дело сделано. Люди устали – пора и пообедать.

Толпа народа стала с шумом медленно расходиться. Всюду взволнованный разговор и обмен впечатлениями. Впоследствии колокол был водружен на место, а в следующее воскресенье он издал свой первый призывной басовитый голос, призывая народ к богослужению.

Живые картинки

Как взаглядку, неурожайным предыдущим годам, 1922 год порадовал мужиков хорошим урожаем. Рожь уродилась неплохой, а яровые и вовсе были хороши. Картошка, хотя и мелковата, но зато ее уродилось изобилие. Крестьянин-мужик воспрял духом. В каждом дому появился настоящий хлеб. Поспешно свозили с полей снопы ржи, с двойным азартом молотили, веяли, прибирали готовое зерно по амбарам. Под осень приступили к свозке с полей вику, гороховицу на корма.

Василий Савельев привёз из поля большой воз гороховины, ввез его прямо во двор, свалил на подмётенную как ток землю и приказал ребятишкам этот горох мять, чтоб он обмолотился. Ребятишек набежало со всей улицы, и принялись на горохе кувыркаться. Началась весёлая потеха и полная лафа: прыгай на горох с высоких сушил, кувыркайся на нем, как попало и жри горох до пуза. Тут шутки, смех, игра и драка. Ванька, залезши на сушила и не рассчитав, прыгнул на горох, а в этом-то месте его было тонёхонько, и Ванька угодил на почти голое место. Ступню ноги сильно расшиб, заохав, поковылял в избу.

Целую неделю Ванька никуда не выходил – ногу невыносимо ломило. Бабушка Евлиния делала ему примочки, но и это не спасало от боли. Сидит Ванька с обёрнутой в теплую портянку ногой, чтоб она не так ныла, и думает, какая все же несчастливая эта левая нога. Ему вспомнилось, как летом поручил ему отец отвести лошадь в поводу от овина. Ванька вел лошадь по тропе, и вдруг она наступила ему копытом на голую ногу. Ванька от боли присел, закорчился, но не закричал. Он терпеливо стал кулаком наколачивать по лошадиной ноге, чтоб она убрала свою ногу с его ноги. Серый недоуменно переступил с ноги на ногу. На Ванькиной ноге от копыта появился багровый знаток, но крови не было. Пересиливая неимоверную боль и не в силах подняться, Ванька на карачках стал передвигаться по тропе ко двору, не выпуская из рук повода. Вот и теперь все та же левая нога. Теперь сиди безногий и завидуй, как товарищи побегивают. Для забавы принёс Панька два кремня, и сидят они в темном углу и высекают таинственный огонь.

Но вскоре нога поджила, и товарищи Санька с Панькой утащили однажды в школу «живые туманные картинки» глядеть. Народу, особенно детворы, нашло целый самый большой класс – не протолкнуться, не пролезть. На столе установили «волшебный фонарь», в котором горела большая керосиновая лампа. Санька Лунькин в фонарь вставлял какие-то стеклышки. Ваньке они показались похожими на гребешки, какими волосы на голове расчёсывают, а на стене на белом полотне появлялось большое изображение, или человека, или же домов и улицы. Под изображениями были надписи. Удивления было, не есть конца-краю, когда вместо мертвых изображений на стене появились «живые» люди. Все люди поразинули рты, когда на стене увидели, как «живые» ребятишки с засученными по колено портками голыми ногами месили глину, ходили и бегали по ней взад-вперед.

Восхищенье этой невидалью поразило всех присутствующих от малышей до взрослых баб и мужиков. Все наблюдали за происходившим на стене с затаённым дыханием, а когда один парень, месивший глину на стене, поскользувшись, упал, взрыв общего весёлого смеха огласил всю школу. После этого представления, по сути дела, первого подобия кино, среди людей разговору было хоть отбавляй. Все были крайне удивлены, как это на стене оживают мёртвые изображения.

В середине октября ударил мороз. Снегу еще мало, морозом сковало землю, на озере образовался лед. Каждое время года ребятишкам приносит свою обстановку для забав и потех. Весной по только что освободившейся от снега земле они, сломя голову, принимаются бегать по улице, радуясь теплу и солнышку, летом они целыми днями пропадают в лесу и у речки, купаются и ловят рыбу, а вот теперь, глубокой осенью, для ребят раздолье и полная лафа – неудержимо бегают они по скользкому тонкому льду. Сами мастерят для себя самодельные коньки из деревянных колодок и железных полосок, прикрепляют их к ногам при помощи веревок и закруток и фигуристо полосатят лед, катаются, играют, забавляются. Но вот есть же дурацкая мода-привычка: парни, которые постарше, имея силу, чтоб смочь с малышей, воровато подстерегали зазевавшихся парнишек и обрезали у них коньки. Малыши с ревом и слезами шли домой, не до конца излив свою резвость на льду.

– Паньк, ты что ревешь? – спросили Крестьянинова Паньку, понуро бредущего домой с коньками в руках.

– Коньки обрезали, – сквозь слезы ответил он.

Самые маленькие ребятишки, не рискуя далеко отойти от берега, артелькой увлечённо бегают по трескучему льду вблизи берега – делают «зыбу». Ведь забавно же, как скользкий тонкий лед волнами колыхается, зыбится, под ногами, забавно трещит, вызывая у ребят и смех, и радость, и опасенье, как бы не ввалиться.

Проходивший мимо забавляющихся ребят Митька Кочеврягин с ехидным злонамерением предложил им:

– А вы все уцепитесь руками и дружнее бегайте по льду-то, вот так зыба будет!

Ребятишки с наивностью послушались. Взявшись за руки, они азартно принялись бегать по зыбкому льду, в такт притопывая ногами, создавая нагрузки. Лед на все лады трещит, лопается и, не выдержав напора, совсем рухнул. Панька с Ванькой ухнулись по грудь в холодную воду. Не вмеру испугавшись, они, мокрые и озабоченные предстоящей взбучкой от домашних, побежали домой.

– Где это ты так намочился? Мокрую-то шубу на печь бросил! Печным теплом сволочет и вся шуба скорблой станет! – пожурил отец на Ваньку.

А через час, обсушившись, и они с Панькой снова на льду: колотят палкой по льду, делают гуленьку (радужную). С восхищением любуются ее замысловатым разноцветьем, протыкают железной клюшкой молоденький лед, припадают ртом к дырочке и изо всех сил дуют в нее, создавая подо льдом сизые туманы, которые забавно плавно передвигаются под прозрачным льдом. Или же, находя естественные такие туманы, проткнув в нем дырочку, подставляют к ним зажжённую спичку.

Вспыхивает яркое пламя, из отверстия льда причудливо фырчит огненным языком пламя, создавая в размышлениях у ребят необъяснимую таинственность.

В оттепели ребята старательно катают снежные шары. Сооружают из них гору, а потом с лихостью катаются с нее на лукошке, на доске, а то и прямо на пузе. Только в лихие стужи и бураны ребята сидят по домам, забравшись на печь. Слушают былины и сказки стариков или слушают чтение книг старших братьев.

Что ели ребятишки

Наступила весна 1923 года. Деньки стали тёплые, бурно таял снег, из поля доносилось весёлое пение жаворонка, в селе по ветлам и берёзам стайками сидели скворцы, с присвистом распевая, они прославляли весну.

Панька, Санька и Ванька, смастерив для себя колодки-баклуши и прикрепив их на ноги к лаптям, весело бегают по дороге. Скребками пропуская ключи, делают запруды на этих ключах, а потом, прорвав игрушечную плотину, с восторгом наблюдали, как весенняя талая вода стремительно утекает в озеро.

Эх, весна, весна! Сколько она приносит с собой забот для взрослых и развлечений для детей! И когда еще в начале апреля, когда наступят солнечные тёплые дни, по-весеннему ласковое солнышко, щедро пригревая землю на возвышенном бугорке, освободившемся от снега, появится лоскуток голой отдающей испариной суглинистой земли. Ребятишки, узрев этот теплый клочок (который на их языке называется «лето»), выскочив из изб, голыми ногами по снегу что есть мочи вприпрыжку побегут к этому «лету», чтоб на этом клочке отталой земли погреть свои голые ножки.

Как только талая весенняя вода схлынет с полей в озеро, а из озера через Воробейку в речку Серёжу, ребятишки уже находят для себя забаву. Они, пробуя освободившуюся от снега землю, босиком носятся по улице вприпрыжку вперегонки, то они надумают, от бесхлебицы, и для разнообразия рыть отыскивая в земле Свинорой, те самые сладкие корешки травы, которые обычно достаёт из земли, роя носом, свинья. Но они доставляют удовольствие и ребятишкам.

Не успеет как следует оттаять земля в поле, а ребятишки босыми ногами, проваливаясь до мерзлоты, ищут по прошлогоднему ржаному жнивью пестушки. Тут же на месте утоляют всегда сопутствующий детский желудок голод и с полными карманами возвращаются домой. Пестушками угощают и взрослых.

Пригрело солнышко, в конце апреля тронулся сок в берёзе. Ребятишки уже хлопочут около берёз, надрезают берёзовую кору ножом или вырубают в прикорнях топором колодчик и пьют, не напьются. Наслаждаются сладким приятным на вкус живительным берёзовым соком.

В мае еще пуще пригреет солнышко. Набухнут на сосне почки, пойдут в рост смолянистые «пальчики», появится около них похожая на рисовые зернышки кашичка, для ребятишек опять лафа – ешь, наслаждайся.

А той же весной, во время теплых сумрачных вечеров, добудут где-то дотошные ребятишки светящихся гнилушек и примутся носиться с ними вдоль по улице, наводя страх на пугливых девой и брюзгливых старух. А летучие мыши, неуклюже порхающие в притемнённом вечернем воздухе, для ребят еще больше хлопот. Желанье поймать эту загадочную тварь! Всем, конечно, интересно посмотреть, что это за штука: птица она или же на самом деле мышь, а почему же она летает. Говорят, что у нее крылья, похожие на зонт. Ребятишки старательно подбрасывают в воздух щепки и палки, стараясь, чтоб они были белыми – летучая мышь охотно подлетает к белым предметам. Наконец-то Панька удачным броском палкой сшиб одну. Ребята дружно бросились рассматривать ее. Оказалось, действительно, это мышь.

В полях началась пахота. По вечерам в село налетают целые полчища майских жуков. Они бестолково толкутся около берёз. Вроде стараются сесть на молодые изумрудные листочки, но не садятся, а приглушённо жужжа, бесцельно летают. Вооружившись чем попало, вениками, метлами, кустом или картузом, ребятишки целыми оравами ошеломленно бегают по улице и ловят жуков.

По вечерам весной в эту пору на улице стон стоит от гомона и крика ребят. Тут и забава, тут и весёлый смех, тут и драка, тут и слезы. Наловленных жуков ребятишки помещают в коробки из-под спичек и, приложив ее к уху, наслаждаются забавным шорохом возни жуков.

С мая месяца бездельные ребятишки стараются уйти в лес или к речке Серёже и там пропадают весь день, питаясь подножным кормом. То они ищут по водотоку оврагов земляные орешки, то набивают свои ненасытные брюха щавелем и столбунцами, то рвут и поедают медуницу и дягиль, то дикую редьку, то жуют и играючи прыскают друг в друга нажёванными берёзовыми серёжками, то пожирают «просвирки», а то и крапивные огурцы. Чем только не набито прожорливое чрево деревенского парнишки! Как только оно способно переваривать все это!

В июле поспела лесная ягода земляника – давай и ее сюда! Поспела черемуха – и ее тоже! А там глядишь – и огородное поспело: бобы, горох, огурцы, морковь, репа, брюква, редька и мечта ребятишек – яблоки, которыми лакомятся ребятишки. Начинают с той поры, когда яблочки чуть завяжутся. А ко всему этому под осень краснеет рябина, в лесу появляются грибы – для ребят снова лафа – грибы сыроежки они поедают даже сырьем.

Вот сколько разнообразнейших, съедобных продуктов употребляли себе в пищу деревенские ребятишки. Не от этого ли жители сел и деревень так здоровы, кряжисты, неприхотливы, сильны, выносливы и живучи!

А в смысле физического развития, разве разнообразные детские игры и забавы не способствуют физическому развитию и ловкости человека! Вот во что играли сельские ребята: в жмурки, в прятки, в лошадки, в шары, в «бабу», в «попа», в чушки и в самую азартную, весёлую игру – в лапту. А наступит традиционный купальный понедельник, тут уж вся ребятня, от малышей до женихов, на улице. Азартной беготни и весёлого смеха нет конца и краю. Каждый старается кого-нибудь облить водой. Для ребят в этот день полная лафа, а для девок наказанье. Они прячутся от назойливых ребят, чтоб не оказаться облитой из прыскалки или не брошенной с мостков в озеро. Вот какое развитие получали сельские парни!