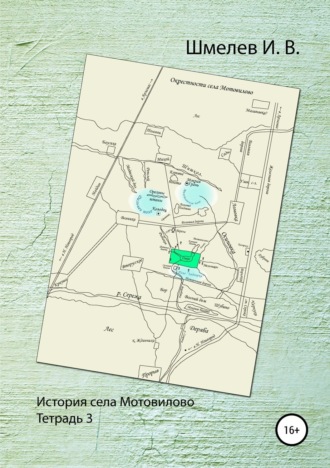

История села Мотовилово. Тетрадь № 3

– А, может, бы в больницу? – с печальной тревогой заметила мать.

– Вот еще чего выдумала! С таким пустяком скорее и в больницу! – обрушился на нее отец, не любивший вообще обращаться к врачам.

– У него и так все пройдёт. Поваляется на постели денька два, и отудобит. Так что ли я говорю, Минька?

– Так, – облегченно ответил немножко повеселевший Минька.

– До свадьбы-то все подживёт, – с шутливостью улыбаясь, заметил отец и пошёл во двор, присмотреть за скотиной, подбросил корове сена и Серому подсыпать овсеца.

Денщики и воры

Жизнь в селе шла своим чередом. Парни женились, девки выходили замуж, дети нарождались, дети и помирали, помирали и взрослые. То мужик обопьётся, то парень умрет от «переворота кишок» то баба умрет в одночасье…

Плохие бытовые условия деревенской жизни пагубно влияли на жизнь детей. Марля с жеваным хлебом, коровий рог с соском от коровьего же вымя, грязь, мухи, клопы, тараканы, загаженное тряпье и провонявшая от мочи солома в лубошной зыбке – вот обиталище и принадлежности для существования и жизни деревенского ребенка. В летнюю пору зачастую ребенок оставлялся на попечение маломощных глухих старух или же на малолетних нянек, которые, порой, будучи еще и сами детьми, заигрывались и забывали о порученном им ребенке. Или забывали его покормить, или же забывали его целый день попоить. Были случаи, дети помирали в зыбке от жажды. А мать, накормив досыта грудью ребенка утром, на весь день уезжала в поле или на сенокос, или на жнитво.

Да и сами матери, работая до упаду и невзрачно питаясь, иногда мякиной, лебедой и желудями, были исхудалыми и тощими, не способными скопить надобное количество молока в грудях для своего ребенка.

Здоровые от природы дети выживали, а слабые помирали. Происходил как бы естественный отбор, в основе которого неумолимый закон природы, борьба за существование заложена в живом организме способность бороться за свое существование. Живи – нет, помирай!

Почти каждый день относили маленькие гробики с мертвыми детьми на кладбище. Из домов на улицу выходили бабы, в скорбном молчании унылым взглядом сопровождали они небольшие похоронные процессии, крестились вслед. Осведомлялись друг у друга:

– Эт, чьево маленького-то хоронют?

– Да у Марьи мальчик умер, – отвечали из толпы.

Если у матери умирал единственный и последний ребенок, то ей, сожалея, сочувствовали. Если же ребенок умер, только убавив целую ораву детей – в адрес ее говорили:

– Какая Марья-то счастливая, хоть на одного да поубавилось, а то, как только она, бедная, с такой обузой справляется, – вздыхая, высказывались бабы. По привычке забавляясь с ребенком, который в минуты блаженства, беззаботно играя, протягивался на лавке, любящая мать или довольная бабушка своему улыбающемуся детищу скажет умиленную любезность:

– Эх, какой тебе гробик-то надо!

Детей хоронили без отпевания и колокольного звона. Их безвинные души уподоблялись ангельским. А порой троекратный удар в большой колокол на колокольне извещал о кончине взрослого человека, одного из жителей села, ушедшего из мира сего в загробную жизнь. Любопытные, особенно падкие до новостей бабы, выходили на улицу, взаимно друг дружку спрашивали:

– Эт кто умер?

– Да вот, слышь, Емельян.

– Ну-у-у!!! – это значит, в Шегалеве.

– Царство ему небесное! – перекрестившись, желали скончавшемуся христианину, односельчанину.

По новопреставленному справляли поминки, отмечали девять и двадцать дней, справляли сороковины, а также отмечали годину.

Почему же баба узнала, что умер именно шегалевский мужик Емельян? Да потому, что таких имен в первом обществе не было, а они были только в Шегалеве. Этот вопрос имеет историческую давность. Дело в том, что еще в прошлом столетии бывший в то время мотовиловский поп Василий, отец нынешнего попа Николая, попросил у шегалевских мужиков, чтоб они ему нарезали землю поближе к дому – одворицу. Мужики воспротивились этому. Поп на них осердился и при крещении шегалевских младенцев давал им имена не по просьбе родителей, а строго по святцам: в какой день производилось крещение, имя присваивалось новорожденному такое, какой был святой в этот день. Поэтому-то и появились в Шегалеве обособленные имена: Елисеи, Ерофеи, Емельяны, Кондратии, Евстрафии, Филиппы, Онуфрии, Трофимы.

Об опойцах (которые опивались вином или самогонкой) в колокол не звонили, их не отпевали. Их даже не позволялось хоронить на общих христианских кладбищах. Их просто зарывали в бору, как это сделали с неким Сипатром.

Были случаи, что некоторые жители села, мотовиловцы, помирали не своей смертью, а погибали при несчастных случаях, как это случилось с Иваном Аникиным. Он, будучи пьяным, уснул в избёнке мельницы его отца Федота. В избёнке случился пожар, а сын его, тоже Ванька, вместо того, чтобы спасти сонного, пьяного отца, взял, да и оставил его в горящей избёнке. Избёнка сгорела. Иван превратился в головешку. А старик, Комаров Михаил, погиб на крючке, на самом обыкновенном проволочном крючке, на который обычно вешают лампу. Как ему самому угораздило засунуть этот крючок себе в рот, никто не знает, только кончилось это тем, что он, промучавшись более суток, умер. Крючок подпилком отпилили, а его схоронили.

Водились по дорогам разбойники и грабители. Были и убийства. Одного шегалевского мужика, Михаила, убили за деньги, с которыми, якобы, он поехал на базар в село Вад. Грабители его убили ночью на дороге, денег при нем не нашли. Лошадь с санями и с убитым в них хозяином пришла к своему дому, остановилась у своих ворот. Убитый вскоре же был обнаружен, при общем крике семейства. А деньги оказались целыми. Они были спрятаны в условленное (для домашних) место. Они находились под хомутной покрышкой. Грабители-убийцы их найти не могли: карманы обшарили, а в хомуте поискать не догадались.

Нередки были случаи посещения Мотовилова разнородными прохожими и нищими. А кто его знает, то ли он нищий, то ли он только прикинулся прохожим, а сам глядит, высматривает, что где плохо лежит. Как-то, Савельевы Василий и Любовь уехали в город – кое-что купить для хозяйства и сделать покупки для семьи и ребятишкам. Бабушка Евлиния домовничать за старшего. В первую очередь, она дала распоряжение:

– Санька, сходи-ка во двор, принеси дрова, галанку затопим, а то что-то у нас холодновато стало, а ты, Машенька, возьми косырь, да нащепай лучины, сейчас затоплять будем.

Голанку в верхней избе затопили, стало теплее и уютнее. Минька где-то загулялся, его ждать не стали, после ужина заперлись. Вдруг в окно кто-то забарабанил.

– Кто там! – отозвалась на стук бабушка.

– Эй, хозяева! Пустите в избу!

– Кто тут! – переспросила бабушка, выйдя в сени, шуба внакидку.

– Пустите обогреться! Погибаю! – жалобный голос за сенной дверью.

– Проходи. Откудова будешь, родименький? – стала допытываться бабушка у прохожего, когда тот вошёл в избу.

– Не дайте погибнуть, спасите ради Христа! На улице холодище, прямо-таки беда! Прохожий я, пробираюсь домой в Архангельскую губернию, – стал пояснять прохожий, немножко выждав время и зорко осматривая внутренность избы по углам. Санька, Манька, Ванька и Васька с детским любопытством разглядывали незнакомца, а сердобольная бабушка захлопотала, засуетилась, с чувством сожаления продолжала разговор:

– Эх, куда тебе идти-то! Туда, чай, не ближний свет, небось потопаешь! – сочувственно ужасалась она.

– Да, тысяча верст с гаком, пожалуй, будет, – уточнил прохожий.

– Ты, чай, есть хочешь? – не прекращая разговор, полюбопытствовала бабушка.

– Как не хотеть, весь день не емши! – обрадовался приветливости, притворно проговорил незнакомец.

– Я сейчас похлёбки тебе налью, будешь хлебать-то?

– Как не быть, давай!

Наевшись, прохожий поблагодарил за хлеб-соль, как-то неумело перекрестился:

– Мне бы прилечь где?

– Вон на кутник ложись и спи. Я вот кафтан тебе в голове положу, а оденешься чапаном.

С вечера и к полночи прохожий что-то плохо спал. Часто в постели возился, подозрительно беспокоился. Чуткая во сне бабушка все время наблюдала за ночевальщиком, а он, как– будто задумав что-то лихое, не переставал на кутнике шарахориться… Он хотел было закурить, но бабушка, смертельно ненавидя курильщиков и не перенося запаха табака, сразу же его осадила:

– У нас в доме не курют! – строго предупредила она.

Тот затих и немножко успокоился. Установившаяся в избе тишина иногда нарушалась: то Санька выйдет на двор по своей надобности, то Ванька выйдет в сени и на крыльцо к лунке, то Васька запросится, чтоб бабушка проводила его «на двор», то Минька, пришедши с гулянья, зажигал огонь и шебушил стульями, укладываясь спать.

В полночь к Савельевым пришли денщики-караульщики: Мишка Крестьянинов и Олешка Трынков. Они дежурили со стукалкой на улице до полночи, а с полночи очередь сторожить улицу Миньке с Павлом Федотовым. Таков уж порядок заведен в селе, чтоб предохранить село от лихих людей, от краж и пожаров. А лихие люди велись повсеместно. Установлена очередность: двое соседов дежурят до полночи, а следующие двое – после полуночи, и так по очереди, по порядку домов. Отдежурившие свое время переносят специальную доску, на которой начертано «Ночной караул», от своего дома и переставляют ее к углу дома, чье наступает следующее дежурство. Минька с Павлом вышли на улицу. Обозревая дома, дворы и мазанки, стали не спеша ходить по дороге взад-вперед по своему участку: от Дунаева перекрестка до часовни у прогона, особенно тщательно следя за своими дворами. Разгоняя дремоту и прыгая, греясь от мороза, они время от времени стучали в специально сделанную стукалку (принадлежность денщиков). Тем самым доказывая, что ночные стражи села не спят и не позволяют лиходеям заниматься злонамеренными темными делами.

Вдруг на них из ночной темноты нарвался незнакомый человек. Он, взволнованно прокашлявшись, спросил растерянно и неуместно:

– Слушайте-ка, вы не знаете, как тут у вас найти церковь?

– Как не знать! Ее издали видно, она у всех на виду. Вон она! – добродушно и наивно ответил ему Павел.

– А ты случайно не скажешь нам, сколько сейчас время? – в свою очередь поинтересовался он.

– Нет, не скажу, не знаю, я не здешний, – четко отговорился незнакомец и поспешил от них удалиться, скрывшись в снежной мгле.

Вечером из города возвратились отец с матерью. Раздавая ребятишкам покупки, карандаши и тетрадки, они слушали от них торопливые, наперебой, рассказы о новостях. Наговорили столько россказней, что только слушай. Новостей этих порассказали целую уйму – в короб не покладёшь. Санька доложил о странном ночевальщике. Минька о своем дежурстве на улице, а бабушка о подозрительном прохожем и о чужой пропаже.

– Ночевальщик-то, видно, вовсе не прохожий из Архангельской губернии, а какой-нибудь из неподалёкого села. Я его и накормила, и постель на кутнике постлала, а он всю ночь ворочался, потом с каким-то умыслом притаился и после полночи тайком совсем из избы пропал. Я уж тревожно вставала, выходила во двор, проверяла, как бы чего не счистил он.

– Нет, бог милостив, все цело, все на месте. А хвать, на утро слышим-послышим, в Кужадонихе, у Ермолая Захарова корову со двора увели! В лапти обули и через задние ворота увели. Быть это он, наш ночевальщик. Я бы сразу опознала его. Вот какая оказия! – озабоченно сокрушалась она.

– Да, есть люди, прельщаются чужим добром, – сочувственно заметила Любовь Михайловна, – Бог все равно вырвет! Не впрок чужие труды.

– Запоры халатно делают! – укоризненно к нерадетелям к своим хозяйствам высказал свое замечание Василий Ефимович.

– А почём, бишь, хлеб-то на базаре-то? – спросила сына бабушка Евлинья.

– Хлеб не дешёвый. Все в цене держится, не укупишь. Да и вообще-то в городе дороговизна такая во всем, что ни к чему и не подступишься, – с деловитостью пояснил он.

А в семье Ермолая уныние и вздохи о пропаже. У ворот двора скопился народ. Мужики и бабы сочувственно ахали, сострадая, допытывались о подробностях.

– Да, урон немалый. Корова это тебе не кошка.

– А где влезли-то?

– Перепрыгнули через забор в огороде, отодвинули задвижку у задних ворот. Корову обули в лапти, чтоб замести следы, и увели!

В десятый раз рассказывал о подробностях пропажи растревоженный Ермолай.

– А я и слышал, – вступил в разговор сосед Ермолая, Афанасий, – случайно проснулся часа в три ночи, с просонья явственно слышу, что где-то шалят, а где толком понять не могу. Мне поленилось, парни с девками на улице гуляют, да по закоулкам щупаются, а хвать вон оно, куда взыграло.

– А что, если бы пойти по следам, да поискать? – внес кто-то предложение.

– Поди, найди! Ее уж давно, наверное, закололи, да продали или упрятали в закромном месте. Нет, уж видно, что с возу упало, то пропало, – заключил беседу Ермолай, едва сдерживая слезы.

– Кто на чужое зарится, тому бы ни дна, ни покрышки, – с ненавистью к ворам высказался кто-то в толпе, которая мало-помалу стала таять.

Анна Гуляева (Булалейка)

Стоит у прогона на Главной улице небольшая избёнка, смотрит она с любопытством двумя окошками на дорогу, а третьим, боковым, в пробел вдоль улицы, как бы разглядеть и увидеть все и не пропустить ничего, что делается на улице. Живет-проживает в этой избёнке вдова-одиночка Анна Гуляева.

По фамилии ее в селе мало кто называет, а больше всего называют по прозвищу. Была у Анны единственная дочь, да и ту она выдала замуж в семнадцатом году. Мало, когда Анна сидит дома, особенно летом, то и знай, висит у нее на сенной двери ржавый, величиной не покроешь шапкой, замок – безусловный сторож немудрящего Аниного вдовьего добра.

Анна – баба особенного склада, с необыкновенным складом и вкусом. Любит она, например, есть протухшие яйца, покрывшуюся ржавчиной селёдку, из непромытых телячьих, овечьих или свиных требухов, принесённых кем-либо из приближенных, она варит себе суп – ест и нахваливает. Из-за беготни по селу ей иногда даже и поесть-то некогда. Она навадилась вставать и есть среди ночи, когда же ей бабы заметили на это, что «уж ты, Анна, не перед смертью ли так-то делаешь?», она эту привычку бросила.

Попавшую в кринку с молоком мышь она вытаскивала, тщательно очищала ее и выбрасывала в окошко, а в согревшееся и прокисшее молоко она для охлаждения временно помещала лягушку. Любит Анна собирать новости по селу, причём новости она старается заполучить свеженькие, из первых рук.

За собирательство и за распространение новостей, за резвый язык, за неумолчный разговор в селе прозвали ее балалайкой. Некоторые называют ее просто струной, а большинство жителей села именуют ее булалейкой. Прилипло это прозвище к ней, как репей к овечьему хвосту, и прилипло навечно.

Будучи еще девкой, сенокосила она с отцом и матерью в лесу. После обеда, разморенная жарой, она прилегла под кустом на траве отдохнуть, да и уснула. В это время приснился ей сон, что она, натерпевшись от жары и жажды, припала к лесному холодному ручейку и с жадностью стала пить студёную воду. Наяву же ей в приоткрытый во сне рот заползал уж. Во сне, напившись, она вздрогнула и с испугом проснулась: изо рта торчал кончик ужова хвоста. Она немо в ужасе закричала, всполошила отца и мать. Взбудораженные диким криком, они в растерянности сразу не поймут, в чем дело, а когда поняли, пришли в ужас. На крик сбежались люди. Мать Анны была практический человек, она знала, что змею или ужа в таких случаях выманивают и высвобождают из нутра человека на запах ягод земляники. Сбежавшиеся бабы дружно принялись за сбор земляники, благо в сенокосное время их изобилие.

Анну спокойно уложили в шалаше на разостланное душистое сено, ко рту ей насыпали кучку душистой земляники. Ее отец, притаившись у изголовья, дрожа всем телом, нетерпеливо ждал, что будет. Вскоре уж стал хвостом вперед выползать изо рта, а когда он выполз наполовину, отец Анны с силой и яростью выхватив его, с остервенением ударил его головой о берёзу. Все облегченно, радостно вздохнули от благополучного исхода беды. У всех на глазах появились слезы радости. Анна, встрепенувшись, кашлянула, харкнула и выплюнула скопившуюся гадкую слюну.

Впоследствии, когда Анна, будучи уже замужем, а потом вдовой, бабы промеж себя судачили:

– Уж не уж ли тогда повлиял на язык Анны, что она больно резва на него? Всегда говорит и в разговоре всегда ее очередь!

За мягкий, незлобливый характер и допытливый ум ее уважают в селе. Она первой узнает все новости, касающиеся бытовой стороны сельских жителей. Она первая услышит, кто умер, у кого народился ребенок и кто у кого усватал. Она славится специалисткой в вопросах сватовства. Если у кого-либо в этом вопросе возникнет затор и тормоз, то приглашали ее. Она все дело уладит, любой разрыв склеит. За всезнайство и всестороннюю деятельность ее прозывали еще «живой газетой». У нее всюду знакомство и кумовство.

Смелость у нее невероятная. Односельчане про нее разговаривали: «Она не постесняется, к царю войдёт!» Зачастую ее приглашали и на торг при продаже или при покупке коровы: она считалась в селе понимающей в этом деле, хотя сама корову никогда не держала. Бегло осмотрев корову наружно, она гладила ее за рога, тайком отсчитывала рубцы на них, тыкала заскорузлой рукой в бока, щупала хвост, потом, блаженно закатив глаза, нахваливала покупателям:

– По предметам корова хорошая, берите, покупайте, – заключала она свой сложный осмотр.

Уборку: землю пашет, сеет, урожай убирает, каждый год у Анны справляет Иван Федотов исполу. Она эту основную статью дохода своего немудрящего хозяйства пустила на бесконтролье, в поле почти никогда не бывала (ей и неколи – надо новости собирать), располагалась на честность Ивана. Сколько намолотит и подвезёт прямо к ее дому:

– Принимай, Дорофеевна, готовый урожай!

И на этом она довольна, с весёлой душой благодарствовала Ивана. Печь, по летам, Анна почти никогда не топила, а если и топила, то, завидя проходившую мимо ее дома бабу, она поспешно выскакивала из избы и заводила с ней разговор, затягивающийся иногда на полчаса, а то и на весь час.

Не про нее ли бытует в народе поговорка: «Пошла по масло, а в печи погасло!»? А у нее бывало и так, что не только не погасло, а наоборот, вся похлёбка выкипела и чугуны полопались.

– И поговорила-то малость, а в печи ничего не осталось!

От редкой топки печи у нее в трубе с весны галки вьют гнезда, натаскивая в нее уйму прутьев. Выводят там белоглазых крикливых галчат. Все лето галки, не покидая Анниной трубы, шумливо и крикливо обитают около ее избёнки. А под осень, когда уже наступают холода, Анна вздумает печь протопить, накладёт дровец, подожжет их, а дым весь в избу. В таких случаях идет Анна к ворожее, Настасье Булатовой, чтоб та поворожила, от чего дым идет не в трубу, а в избу.

– А ты пригласи печника! – надразумляла ее Настасья.

Печник, дедушка по прозвищу «Банный», вытаскивает из трубы целое паймо прутьев.

Любопытное подглядывание в чужое окно с завалинки, было одним из любимых занятий Анны. Она целыми уповодами в осенние тёмные вечера, прилипнув глазами к окну, упёршись на шест, на который обычно развешивают стираное белье для просушки. Примостившись поудобнее, прильнёт к незакрытой занавеской щелке в окне и глядит, наслаждаясь наблюдением за бытовыми мелочами чужой семьи.

Она подробно разглядит, кто как за ужином ест, у кого какой рот, у кого какая ложка, кто как разговаривает, кто как смеется, кто как кашляет, кто как молится. Случалось, с ней такое, не рассчитав прочности гвоздя, на котором закреплён шест, или забывшись, что она сидит не на лавке, а, как курица, на насесте, она внезапно срывалась и с грохотом падала кверху тормашками, в испуге вскакивала и бежала, куда глаза глядят, боясь погони.

За Анной водится грешок – она не чиста на руку. Она не против прибрать к рукам чужие мелкие вещи, особенно те, которые, по ее понятию, плохо лежат. У нее, видимо, на этот счет имеется своя теория: «Что у людей плохо лежит – брюхо болит!».

Счистить или стибрить она умеет прямо-таки мастерски: в глазах украдет, и никто не заметит. Она по этому поводу частенько проверяет чужие бани, особенно вскоре субботы, когда люди обычно моются и по своей халатности оставляют в бане свое белье, корыта, ведра, обмылки, спички. Это все прибирается приборчивой Анной.

О крупных пропажах люди ходят гадать к ворожее Настасье Булатовой, о мелких же обращаются к Гуляевой Анне.

Анна только что побывала у Федотовых – вскоре они хватились замка, которым обычно запирали дом:

– Саньк, беги – быть Булалейка его стибрила! – посылая отыскивать замок, обратилась Дарья к сыну.

Санька следом побежал к Анне:

– Теть, как только ты от нас ушла, у нас из сеней замок пропал, и теперь избу запереть нечем. Ты случайно его не брала? – обратился Санька к Анне.

– Н-нет, не знаю, не видела, не брала! – смущенно проговорила, оправдываясь, она.

– А Ванька Савельев говорит, что видел, ты чего-то совала в запазуху! – обличительно приставал Санька к ней.

– Так это я ваш замок к месту прибирала, уж больно он у вас зрей лежал, мне и подумалось, надо, мол, прибрать, а то кто-нибудь украдет его, вот я и прибрала его. Только не подумайте, что я его украла, а просто к месту прибрала, вас пожалела! – добродушно смеясь, наивно оправдывалась Анна. Возьми его, если он вам нужен, вот он, в чулане на гвоздике висит.

Санька, рывком схватив замок из рук Анны, со всех ног припустился домой. Открыв дверь, впопыхах, словно за ним гналась стая собак, прямо с порога радостно возвестил:

– Замок нашёлся!

– Где он был? – удивленно спросил его отец Иван.

– У Булалейки, – коротко пояснил Санька.

Иногда к Анне приходили «поворожить» о мелкой пропаже. Сначала она, слезливо божась, не сознавалась, копытилась, а потом, добродушно рассмеявшись, «находила» припрятанную, ею же украденную вещь. Вообще она имела способность внезапно прослезиться и заплакать и тут же весело рассмеяться.

Устинья Демьянова

Под стать Анне Гуляевой, через прогон от нее в хибарке о двух окошках проживает Устинья Демьянова. В хозяйстве Устиньи помимо избёнки имелась и живность: коза, три курицы с петухом, кошка и на печи в пазах уйма тараканов, а по летам вдобавок уйма мух.

В девках Устинья была Забродина. Замуж ее долго не брали – браковали. Будучи уже в годах, Устинья весной 1914 года вышла замуж за Мишу Демьянова. Всю свою запоздалую любовь она изливала во внимании к своему Мише. Про ее, не в меру услужливость мужу, рассказывают очевидцы о забавном случае, происшедшем с ней в первый год ее замужества.

Любила Устинья своего Мишу до потери сознания, холила его и дула на него. В баню мыться они ходили к ее брательнику Якову Забродину, причём непременно вместе. Однажды из бани Миша шел распаренным, а перед ним, пятясь задом, шла Устинья и трепыхала пропаренным зеленым веником, тем самым создавая для Миши ветерком благоприятную мироклиматную прохладу.

И случилось непредвиденное препятствие: в проулке на тропинке, где должен проследовать из бани Миша в сопровождении его жены Устиньи, стояли с ведрами на коромыслах и разговаривали две бабы. Шедшая за водой на озеро Дунька Захарова тут встретила с полными ведрами воды возвращающуюся с озера Татьяну Оглоблину. Между ними завязался задушевный разговор на тему сватовства, который до того увлёк их, что они просто-напросто не заметили шествия любезной пары.

– Посторонитесь, посторонитесь, – властно и грозно попросила Устинья мешавших баб.

– А ты проходи себе мимо, чай, мы тебе не мешаем, – спокойно ответила ей Дунька.

– Вы что, разве не видите, мой Миша из бани идет, а вы тут на самой дороге встали и проходу не даете! Неужели Миша, такой распаренный и усталый, обходить вас должен? – высказала убедительные доводы Устинья.

– Обойдёт! Не больно, какой барин, – улыбаясь, отшучивалась Дунька.

– Вы же ему мешаете, всю дорогу загородили и ходу не даете. Сойдите с тропинки, и он спокойно пройдёт, – начиная кипятиться, упрашивала она баб.

– Нет, не сойдём, пусть обходит, – упорствовала несговорчивая Дуднька, – подумаешь, какой земский начальник нашёлся.

– Нет, не будет мой Миша вас обходить! Дайте дорогу нам пройти! – требовательно напирая, настойчиво приказала Устинья бабам.

– Да в конце-то концов, ты что к нам привязалась, как банный лист, – начиная злиться, огрызнулась на нее Дунька.

– Не отвяжусь, до тех пор, пока парной Миша не пройдёт без помехи! – упорствовала Устинья.

– Да дристали мы на твово Мишу с высокой колокольни! – не выдержав и вконец разозлившись, ехидно щерясь в улыбке, отчеканила Дунька.

– Эт как, дристали?! – начиная входить в полный азарт ругани, переспросила Устинья, упёршись уничтожающим взглядом в Дуньку. – Чай, ему не снова в баню возвращаться из-за вашей-то дрисни?