Мифы Тропической и Южной Африки. От «съедобного неба» до ритуальных масок и птицы-молнии

В отсутствие письменности африканцы придумали разные способы фиксации информации. Одним из популярных способов являются узоры на текстиле. Обратите внимание, что слова «текст» и «текстиль» имеют одинаковую этимологию. Они происходят от латинского глагола texere, который обладает двойным значением: «ткать на ткацком станке» и «составлять письменный текст». Согласно мифологическим представлениям догонов, седьмой первопредок во время пребывания в муравейнике овладел речью и стал обучать ей человеческих потомков. Он вытягивал из своего рта через зубы влажные нити, которые, перекрещиваясь между собой, образовали первую ткань. Таким путем люди научились говорить и ткать.

Первоначальная речь, полученная людьми, была зачаточной, примитивной. Она состояла из одного слова со! то есть «говори». Это слово заключало в себе словарный состав всех языков мира. Впоследствии из этого слова появилось великое множество языков[22]. Речь, которая сначала существовала в виде отдельных элементов, постепенно приобрела плоть и голос. Складывать звуки в слоге в нужном порядке, следуя законам речи, не что иное, как искусство «ткать» слово. Догоны говорят: «Нет одежды, нет языка», «Ткать – это говорить». Таким образом, текст – это визуальный язык, который через символы, пиктограммы или идеограммы передает информацию. Одежда многое может рассказать о человеке (о его национальности, положении в обществе, вероисповедании, семейном статусе и т. д.). Ткань, из которой шьется традиционная одежда африканца, расписана разным орнаментом, каждый элемент которого имеет свою символику.

Ткань кенте. Республика Гана.

The Metropolitan Museum of Art

Например, у народа куба имеется более 200 наименований узоров. В образах этих символов зашифрована мифология народа. Сами африканцы понимают значение символики и знают мифологию только собственного народа. Однако значение некоторых символов остается непонятным даже для членов одного этноса, потому что часть знаний доступна лишь для тайного союза посвященных.

Поскольку значение многих символов хранится в глубокой тайне как составляющая магических ритуалов, трудно бывает правильно их толковать, а часто невозможно. Следовательно, одна из главных особенностей африканской культуры заключается в неразрывной связи между мифом и религией.

Современное африканское искусство также не обходит мифологию. До колониального захвата европейскими державами некоторые формы искусства не были известны народам Тропической и Южной Африки. Только в середине XX века в Конго стали открываться первые художественные школы. Бельгийские колониальные власти стремились смягчить к себе отношение африканцев. Европейские меценаты отбирали талантливых юношей и знакомили их с инструментарием французского модернизма. В результате появилось художественное направление «конголезская живопись», представляющая собой вид художественного искусства, который можно назвать «орнамент на бумаге». Конголезские художники переносили узоры с ткани на холст, чтобы задокументировать традиционные мотивы. Конголезская живопись сочетала в себе традиционное искусство и европейское влияние. Это направление в живописи народов Тропической Африки сохранилось до сих пор. После обретения независимости оформились новые течения в африканской живописи. Одним из самых популярных направлений является тингатинга, названное в честь танзанийского художника Эдварда Саиди Тингатинга, стоящего у его истоков. В некоторых европейских источниках эту живопись называют «квадратная живопись», так как первые работы создавались на квадратных кусках картона или линолеума размером 60 × 60 см. В тингатинга преобладают три основные темы: 1) мир животных и птиц, 2) повседневная жизнь людей, изображенная в виде рассказа-комикса и 3) сюжеты традиционной мифологии.

Миф для древних африканских обществ считался достоверной историей. Люди верили в существование мифического мира, который постоянно тесно взаимодействовал с миром людей. Магия служила мостом между двумя этими мирами. Она включала в себя систему обрядов, запретов, заклинаний, которые помогали сохранять гармонию. В современном африканском обществе миф отходит на второй план, уступая место «современным мифам». Так, на место древних мифологических представлений приходят заимствованные в христианстве и исламе образы, а место жрецов занимают пророки и мессии новых африканских сект.

Глава 1. Устное народное творчество в Африке

В доколониальную эпоху африканцы не имели своей письменности, а их духовная культура существовала и функционировала в форме фольклора, который и до наших дней считается одним из основных источников изучения африканской цивилизации. Тьерно Бокари[23] говорил: «Письменность – это одно, а знание – это другое. Знание есть свет, заключенный в человеке, оно – наследие всего, что знали предки, передавшие нам зерно своих знаний, подобно тому как баобаб во всей его мощи уже содержится в своем семечке»[24].

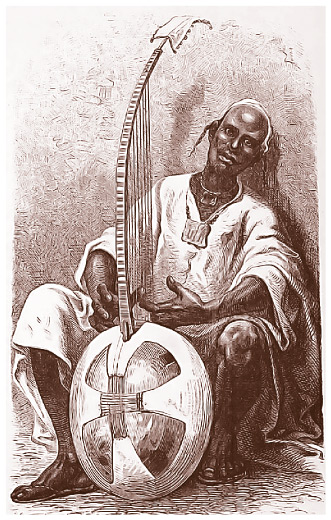

Духовная культура африканских народов строилась на нерасчлененности искусства и религии. Все виды народного творчества существовали не изолированно, а как единое целое. Произведения устного народного творчества звучали в сопровождении музыки. Например, исконный текст эпических преданий народов Западной Африки состоял из стихов, определяемых не рифмами, акцентами или определенным количеством слогов, а музыкальным ритмом, который должен был задаваться сопровождением на струнных музыкальных инструментах. Именно поэтому рассказчик был обязан уметь слагать стихи, декламировать, петь и играть на музыкальных инструментах.

Владение письмом не всегда является вершиной литературного искусства. Ярким примером может служить театр, где сливаются воедино слуховые и визуальные действия. В традиционных африканских обществах искусство не носит индивидуальный характер, оно принадлежит обществу в целом, поэтому вполне логично, что литература много веков оставалась в устной форме. Леопольд Седар Сенгор подчеркивал, что подлинно негритянское наследие начинается с устной литературы.

Гриот, играющий на коре.

The New York Public Library Digital Collection

Африканцы бережно хранили и передавали от поколения к поколению знания и предания о событиях древности в их фольклорном, мифологическом пересказе. Такая передача культурного и духовного наследия представлялась им наиболее разумной, хотя и требовала развития памяти и невероятного усердия. Кроме того, тропический климат с его влажным воздухом не способствовал сохранению бумажных текстов. Термиты и многочисленные грызуны также представляли для них большую угрозу, что можно отнести к причинам, по которым африканские народы предпочитали устную форму передачи информации.

Роль устного творчества в повседневной жизни была и остается велика. Красноречие считается одним из необходимых качеств вождя, старейшины, а в современном мире – политического лидера. Ораторское искусство ценится в Африке с древних времен. У некоторых народов Тропической Африки практика обучения красноречию детей сохранилась до наших дней. Она включает заучивание генеалогии семьи, фольклорных и религиозных текстов. Ребенка с раннего детства учат задавать вопросы, вести диалог на разные темы. Учителями выступают родители и многочисленная родня. Вероятно, поэтому африканцы – великолепные ораторы. Однако эта традиция имеет свои минусы. Опыт и знания, передаваемые в устной форме, не стимулируют развития критического мышления. К тому же устная традиция, в отличие от письменной, находится во власти человеческой памяти, а человек смертен. Именно поэтому мудрые хранители истории и традиций не могут передать без изменений эти знания подрастающим поколениям. Нередко со смертью стариков навсегда исчезают многие истории, легенды, обряды и т. д.

В традиции каждого африканского народа существовал обычай, когда вечерами жители деревни собирались у костра, чтобы обсудить текущие дела, проблемы и послушать мифы, сказки, легенды. Старики усаживались в первом ряду, затем мужчины, а женщины и дети занимали крайние места. Обычай семейных посиделок сохранился до наших дней. Европейцев часто удивлял и поражал строгий запрет рассказывать сказки днем. Существует несколько гипотез происхождения этого обычая. Сами африканцы говорят, что так поступали их отцы и прадеды. Действительно, трудно сломать устои старой африканской мудрости. Кроме этого, ночь – это лучшее время для фантазии, так как обостряются все чувства. Работа и будничные заботы, проблемы остаются позади, и человек может расслабиться, предаться мечтаниям. Ночной мир населен фантастическими существами. Дикие звери, духи, божества – вся эта галерея персонажей проживает в непосредственной близости к людям, что создает дополнительную чарующую обстановку. Ни один праздник не обходится без вечерних посиделок со сказками, легендами, преданиями. Например, важной частью похорон являются погребальные бдения, которые посвящены памяти усопшего и его предков. Родственники и друзья собираются в хижине, и до утра старейшины рассказывают трогательные истории о предках, восхваляют мертвых, читают генеалогию умершего. Они пьют пальмовое вино, коллективно вспоминают и обсуждают события минувших лет. В каждой семье, общине есть талантливые рассказчики, которые нередко проводят между собой соревнования по ораторскому искусству. Однако умение красиво говорить и заинтересовать публику приходит с годами. Именно поэтому самые искусные рассказчики – это старики. Прав был Павел Петрович Бажов, когда говорил, что сказочники – это обычно видавшие виды люди. Они философы, и философия их зиждется на огромном жизненном опыте.

Следует заметить, что в отсутствие письменной традиции при дворах многих африканских правителей существовали придворные историки. Они обязаны были знать наизусть генеалогию вождей и хранить их предания. В Анколе (Уганда) при дворе омугабе (правителя) жили певцы эквевупе, в обязанность которых входило устное исполнение эпических сказаний и перечисление предков вождей. Эти предания назывались экьевуго. Они также слагали песни экирахиро, прославляющие скот правителя. Песни о легендарных героях исполняли особые придворные певцы авабуги. Они пели о подвигах великих предков, вдохновляя воинов перед сражением.

Эпические предания у монго (ДРК) исполняли певцы вемби, а их исполнение называлось emba bakolo wa Lianja, то есть «петь рассказ о Лианжа[25]». Вемби не составляли сословия профессиональных певцов, у них не было посвящения в рассказчики, не было строгих правил исполнения эпоса. Каждый талантливый рассказчик мог стать певцом вемби, доказав на практике свое мастерство. Певец, который сумел получить звание «вемби», находился на особом положении. Он не работал, его обеспечивали едой, одеждой, ухаживали за ним, если болел. Он пользовался большим уважением, так как монго высоко ценили соплеменников с дарованиями, тем более преклонных лет. Исполнение эпического предания обычно занимало несколько вечеров. «Повествование чередовалось с хорами слушателей – мужским и женским, которые ему вторили, подчеркивая особо важные моменты развития сюжета, участвуя в исполнении многочисленных песенных вставок – повтор ритмических мест, иногда значимой или малопонятной фразы и т. д.»[26].

У народа мбоши (РК) различаются два вида певцов: оемби и нзембе. Оемби – это певец, который исполняет песенный репертуар, а нзембе – это поэт-песенник, он передает и хранит устное наследие народа.

У народа ньянга (ДРК) сказителей эпических преданий называют кариси, по имени духа Кариси. Они верили, что дух Кариси выбирает достойного сказителя, являясь ему во сне. Если сам рассказчик или кто-то из его помощников по какой-либо причине не может участвовать в исполнении эпического предания, это приписывается гневу Кариси на данного человека за его нерадивость в заучивании текста. Чтобы умилостивить духа, сказитель и его помощники и друзья воздвигают алтарь духу, совершают жертвоприношения и возлияния банановым пивом.

Придворный эпос многих африканских народов, как правило, передавался на особом языке. Например, эпические предания государства Куба (ДРК) рассказывались не на ликуба, языке народа куба, а на ламбиль – особом придворном секретном языке. История правителей и народа куба исполнялась речитативом.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что придворные сказители-певцы существовали почти повсеместно у народов Тропической и Южной Африки. Однако по историческим и экономическим причинам они исчезли из отдельных регионов. Одним из веских доказательств этой гипотезы выступают гриоты.

В Западной Африке сложился институт профессиональных сказителей, музыкантов и певцов – гриотов. Это общепринятый термин, широко используемый в литературе. Он привнесенный, так как каждая этническая группа имеет свой термин для наименования сказителя. Существует много предположений о происхождении слова «гриот». Наиболее популярны две версии. Согласно первой, слово «гриот» имеет французские корни. Это мнение основано на том, что в 1637 году французский монах-капуцин Алексис де Сен-Ло описал гриотов в своей работе Relation du voyage du Cap-Verd, где впервые употребил термин guiriot. А в 1778 году Ле Брассер (Le Brasseur), колониальный администратор в Западной Африке, отправил рапорт, в котором писал о гриотах: «Grillot – это разновидность негритянского актера, чей театральный костюм напоминает образ Арлекина. Он имеет две или три сотни погремушек (grelots), прикрепленных к ногам и поясу»[27]. Определение Ле Брассера основывается на сходстве слова «гриот» с французским словом grelot – «погремушка, бубенчик».

Согласно второй версии, большинство исследователей сходятся на том, что наиболее вероятным источником происхождения слова griot стал португальский язык. Французский этнолог Анри Лабуре (1878–1959) считал, что «слово griot не заимствовано ни из одного из местных языков Западной Африки. ‹…› Оно происходит от глагола crear – “кормить, ухаживать”. От этого глагола происходит слово criado – “тот, кто воспитан и обучен в доме мастера”, а в более широком смысле – “прислуга, вассал”». Анри Лабуре объясняет трансформацию criado в griot фонетическими процессами (c и g – эти два задненебных согласных взаимозаменяемы)[28]. И у этой теории есть основания. Во-первых, португальский язык был распространен в Сенегале, так как португальцы прибыли в Западную Африку задолго до французов. Во-вторых, сам перевод этого слова «прислуга, вассал» отражает действительное положение некоторых гриотов.

Еще один вариант португальского происхождения слова «гриот» связан с наблюдениями путешественников, которые, описывая представления гриотов, указывали на шум, создаваемый во время представлений. На португальском gritar – «кричать». Отсюда все производные слова: grito – «крик», gritalhao – «крикун», gritador – «человек или место, которое является источником шума». На основе сходства первых трех букв делается такое предположение.

Гриот – это социальная каста профессиональных хранителей исторических знаний и культурных традиций. Они певцы, музыканты, поэты, историки, философы, ораторы. Неслучайно в Африке их сравнивают с «живой библиотекой» или с баобабом – любимым деревом африканцев, символом мудрости, силы и долголетия. Сами гриоты говорят: «Без нас имена королей будут забыты, мы память человечества».

Появилась «каста» гриотов у народов Западной Африки примерно в XIII веке. Она представляет собой узкую эндогамную группу, куда входят представители разных народов (бамбара, манден, фульбе, хауса, тукулер, волоф и др.). Необходимо отметить, что средневековые государства Западной Африки представляли собой социально стратифицированное общество со строгой иерархией, включающей три группы.

Барабан «М’Кул». Республика Камерун.

The Metropolitan Museum of Art

На вершине социальной лестницы находились «свободнорожденные», затем шли ремесленники и в самом низу – рабы. Каждый социальный слой имел свою градацию. К группе «свободнорожденных» относились правитель, знать и простолюдины. Правитель избирался советом высших сановников из представителей знатных семей. После избрания правителя совет продолжал контролировать его работу и мог его сместить. В слой «простых» людей входили крестьяне-общинники и скотоводы, принадлежащие к одному народу. Они составляли большую часть населения. Ко второй группе относили ремесленников, которые были организованы в касты. Они составляли небольшой процент населения. Существовали касты кузнецов, ювелиров, ткачей, скорняков, столяров и т. д. Особое положение в социальной структуре общества занимала каста «ремесленников слова» – гриотов. В самом низу социальной лестницы находились рабы. Они относились к несвободной категории людей. Такая трехуровневая социальная структура общества была характерна для всех средневековых государств: Ганы, Мали, Сонгая, именуемых в литературе «империи».

Гриоты занимали самое низкое положение среди разных каст. Это может показаться странным, но тем не менее некоторые из них имели большое влияние на правителя и его окружение. Например, гриоты, которым удавалось благодаря своему искусству прославиться и получить службу при дворе какого-то правителя или в одной из знатных семей, принадлежали к высшим слоям общества. В их задачи входило прославлять имя своего «хозяина», хранить его генеалогию и историю рода. Во многих феодальных государствах древней Африки гриоты были советниками правителя, воспитателями его детей и «дипломатами». Тем не менее большинство гриотов оставались бродячими артистами, которые были вынуждены зарабатывать себе на жизнь, путешествуя из одной деревни в другую, развлекая народ своим искусством и получая за это подарки и кров. Гриотам запрещалось иметь собственность, но они могли беспрепятственно посещать разные владения, никто не мог отказать им в приюте.

Благодаря гриотам до наших дней дошли многие произведения устного народного творчества, музыкальные произведения, исторические сведения и генеалогии правителей. В знаменитом эпическом предании народов манден[29] «Сундьяте» легендарный гриот Мамаду Куяте так говорит о себе:

Я гриот. Это я дьели[30] Мамаду Куяте, сын Бинту Куяте и дьели Кедьяна Куяте, – я из рода мастеров слова.

С древних времен мы, Куяте, служили князьям Кеита в стране мандингов; мы мешки слов, мы мешки, в которых лежат многовековые тайны. Искусство говорить открыто нам; без нас имена царей остались бы в забвении; мы память людей. Своим словом мы возвращаем жизнь людям и поступкам перед лицом новых поколений.

Я получил знание от своего отца, дьели Кедьяна, а он – от своего отца. История открыта для нас, и мы открываем ее народу; это у нас ключи от двенадцати врат страны мандингов.

Мне известен список всех владык, что наследовали трон мандингов. Мне известно, как черные люди разделились на племена, – ведь мой отец завещал мне все свое знание. Я знаю, почему одни называются камара, а другие – кеита, а третьи – сидибе, или траоре; у каждого имени свой смысл, свое значение.

Я изъяснил царям историю их предков для того, чтобы вдохновлялись их примером, так как мир стар, а будущее исходит из прошедшего.

Слово мое свободно; оно чисто от лжи; это слово моего отца, и это слово отца моего отца, и я передам это слово таким же, каким я его получил.

Когда вспыхивают ссоры между племенами, это мы, дьели, разрешаем распри, ибо мы хранители клятв, которые завещаны предками.

Слушайте мое слово – вы, желающие знать. Из моих уст вы услышите историю страны мандингов[31].

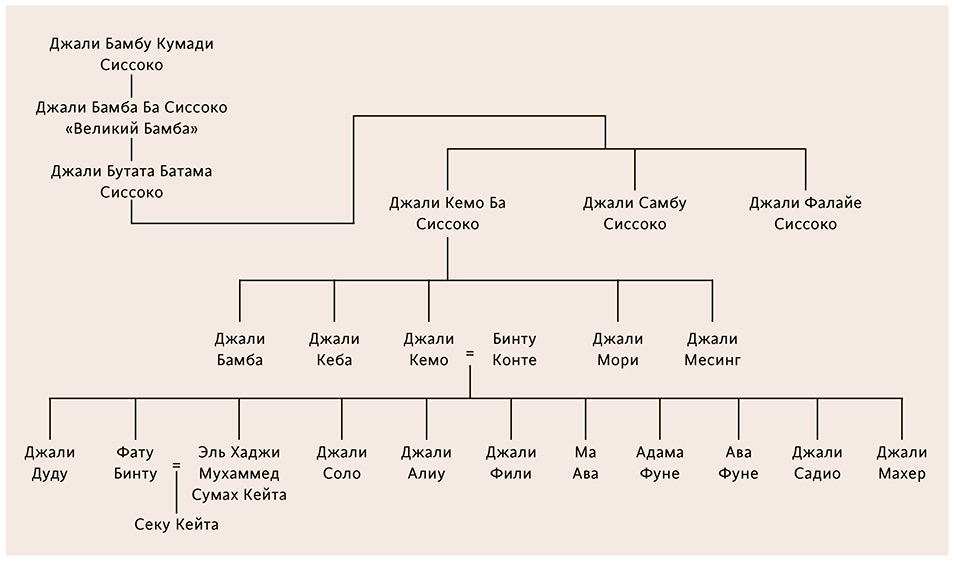

Гриоты представляют собой узкую эндогамную группу, то есть они создают семью внутри своей касты. «Гриотом надо родиться» – гласит пословица. Необходимо отметить, что в кастовом обществе правила особенно строгие, когда дело касается супружеских отношений. И сейчас сложно, если не невозможно, заключить брак между членами разных социальных классов. Африканцы традиционно стараются избегать смешения крови, поэтому запрещается вступать в брак представителям разных социальных сред. Анализ африканского фольклора также доказывает, что любовь – не главное в семейной жизни. Ни в одной африканской сказке не найти такой распространенной в европейском фольклоре концовки, как «они полюбили друг друга, поженились, родили детей и жили счастливо». Традиционная религия африканских народов тоже не проповедовала брак между мужчиной и женщиной как союз любящих сердец. Возможно, это главная причина того, что гриоты дожили до наших дней. Каста гриотов – одна из самых устойчивых социальных и профессиональных групп африканского общества. Многие семьи гриотов Западной Африки имеют богатую родословную. В подтверждение приведем генеалогическое древо одной из уважаемых и известных семей гриотов Мали – Сиссоко.

На протяжении нескольких веков гриотам удавалось сохранить свою идентичность. Они ревностно берегут секреты своего ремесла, которые передают из поколения в поколение. Обучение гриота начинается с младенчества и проходит в обстановке строгой дисциплины, оно включает многократное прослушивание и заучивание разных текстов, музицирование. Только по истечении семи или восьми лет обучения юный гриот может получить свой инструмент, который в дальнейшем станет его главным помощником. Обычно это кора (лютня), балафон, барабан или др.

В возрасте 12–17 лет подросток начинает аккомпанировать своим родителям на публике, играя короткие пьесы. Кроме прослушивания и заучивания экзотерических текстов, содержащих исторические сведения, имена правителей и значимые даты, молодой гриот параллельно изучает Коран, арабские хроники, историю своего ремесла, множество мифов, легенд и сказок. Существовали также особые школы, где опытные гриоты обучали молодежь. В настоящее время в Мали есть несколько школ гриотов, в которых обучение длится семь лет.

Генеалогическое древо Секу Кейта Сиссоко.

Отрисовка И. Гревцовой

Выступление гриотов представляет собой театральное действие, которое состоит из чтения стихов, распева эпических поэм и сопровождается игрой на музыкальных инструментах, самыми предпочитаемыми из которых являются кора и барабан. Во время выступления гриоты часто допускают импровизацию. Не меняя сюжетной линии, гриот строит текст в зависимости от собственных художественно-поэтических предпочтений. У них существовал даже специальный «исторический язык» с собственным словарем, который был непонятен непосвященному. Рассказы гриота полны комизма, юмора и романтики. В своей речи он использует много художественных оборотов, которые гармонично вставляет в повествование, чтобы украсить и разнообразить представление. Гриоты – великолепные сказочники. В их репертуаре много сказок о животных, волшебных и бытовых сказок. Гриоты владеют несколькими языками и в равной степени могут показать свое искусство на любом из них. Каждый участник музыкального действа, не нарушая общего единства, в то же время пытается украсить свое выступление индивидуальным интонированием, фразировкой, характерным тембром и специфическим ритмическим рисунком вокальной или инструментальной реплики. Выступая перед разными африканскими народами, они играют важную роль в межэтнической культурной коммуникации.

В Африке высоко ценится поэтическое творчество гриотов. Один из известных исследователей литературы народов Западной Африки Ж. Вьейар писал, «что самое захватывающее и самое трудное, так это песни гриотов, восхваления и поношения героев или женщин, словесные девизы знаменитых поселений… Именно здесь, по моему мнению, самый богатый источник настоящей фульбской поэзии, без (или почти без) влияния ислама, со щедрой игрой слов, со сложными речевыми образованиями, редкими формами, с образами, смысл которых трудно уловить и которые почти невозможно перевести»[32]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Амаду Хампате Ба. Каидара. М.: Беловодье, 2008. С. 13.

2

Трикстер (англ. trickster – обманщик, ловкач) – мифологический плут, тип культурного героя. Здесь и далее примечания автора, если не указано иное.