100 великих символов Древней Греции

Павсаний, занимавшийся спецификой хрисоэлефантинных статуй, даёт некое пояснение. Так, в Олимпии для Зевса, для сохранности Фидий применял масло, из-за болотного воздуха Альтиса, в то же время для Афины Парфенос мастер использовал воду, так как Акрополь высоко расположен, и воздух сухой, и статуе нужны испарения от воды. В Эпидавре статуя располагалась над колодцем. Такова была разная техника, использованная для статуй из золота и слоновой кости.

«Свидетелем великого искусства Фидия, говорят, явился сам бог: когда статуя была окончена, то Фидий обратился к богу с молитвой – дать знамение, угодно ли ему его произведение, и тотчас же, говорят, бог бросил свою молнию в то самое место пола, где и до моего времени стояла на земле медная чаша», – пишет Павсаний.

Дион (Дио) Златоуст, крестьянин, греческий философ и оратор, писал, что, если бы животные могли мельком увидеть статую, они бы охотно подчинились священнику, чтобы принести себя в жертву богу. Более того, Дион утверждал, что тот, кто встанет перед статуей Зевса, забудет все ужасы и лишения, которые выпадают на нашу человеческую долю.

Статуя пострадала после землетрясения в 170 году до н. э., затем была отреставрирована скульптором Димофоном. В разное время с неё исчезло золото.

В 319 году до н. э., после победы христианства над языческой религией, императором Феодосием были закрыты все храмы и запрещены служения культа языческих богов. Также были запрещены Олимпийские игры как почитающие Зевса – языческого демона. Всё имущество языческих храмов, а оно, надо признать, было обширным и богатым: золото, слоновая кость, разные пожертвования, произведения искусства – было изъято. Храм неоднократно подвергался грабежу.

В 408 году н. э. законодательно потребовали вынести все статуи из языческих храмов. Христиане рубили статуям головы, выкалывали глаза, лишали статуй носов, чтобы демоны, находившиеся в них, не могли ни видеть, ни вдыхать воздух и, наконец, вымерли, оставив мир победившей христианской цивилизации.

30 лет спустя, в 426 году н. э., Феодосий II довершил начатое, предав огню святилище и храм Зевса.

Что случилось конкретно со статуей Зевса – неизвестно, пережила ли она волны этого разрушения старого мира и в какую волну погибла под руками фанатиков – сказать точно никто не может. Но есть мнение, что она была перенесена в Константинополь и где-то в V–VI веках была утеряна.

Языческое святилище, уже разорённое христианами, было окончательно разрушено в 551 году землетрясением и скрылось под осадочными породами от наводнения. Г-н Вётт и учёные из Германского археологического института, а также университетов Ахена, Гамбурга, Дармштадта, Кёльна и Фрайбурга показали, что Олимпия действительно несколько раз переживала мощные наводнения, которые несли с собой огромные массы осадка. Присутствие останков моллюсков и раковин брюхоногих, а также микроорганизмов (в частности, фораминифер) говорит о морском происхождении осадка. Против землетрясения говорит и то, что фрагменты рухнувших колонн лежат не друг на друге, а так, словно они «плавали» в осадочных породах. По-видимому, именно цунами окончательно уничтожило храм Зевса Олимпийского. Цунами в Восточном Средиземноморье – сравнительно частое явление.

В 1954–1958 годах по записям, сделанным Павсанием, была обнаружена мастерская Фидия. Археологи нашли здесь некоторые приспособления, нужные для обработки золота и слоновой кости, крошки драгоценных камней, костяные щепы и множество терракотовых форм для литья. Это всё, что осталось от когда-то величественного чуда света, которым восхищались люди, которому поклонялись верующие. К которому шли со своими надеждами спортсмены. Так умирают боги.

Храм Артемиды

Храм Артемиды Эфесской, Артемисион – Ἀρτεμίσιον.

Артемида была одной из древнейших богинь. Она, имевшая образ собаки, считалась одной из ипостасей Гекаты как богини Луны. В древности на Крите лунной богине была посвящена храмовая проституция.

Артемида (Άρτεμις) – богиня, имеющая малоазиатское происхождение. В мифологии это богиня охоты, дочь Зевса и Леты, сестра-близнец Аполлона. Миф о близнецах (брате и сестре), прародителях человечества, достаточно характерен для индоевропейской мифологии (Яма и Ями, Йима и Йимак). Возможно, изначально существовал брак между Аполлоном и Артемидой, данная тенденция характерна для зороастризма с дуализмом. В малоазиатской культуре хурритов кровнородственные браки были если не поощряемы, то обычны. Артемида с Аполлоном несут в себе именно хурритское происхождение. И вполне вероятно, что изначально это была брачная пара брата с сестрой.

Артемида, первоначально бывшая оргиастической богиней, имела в качестве священной птицы похотливую перепелку. Во время весеннего перелета перепелиные стаи могли выбрать для отдыха Ортигию. Но при этом поздняя Артемида, классическая, блюдёт целомудрие и девственность своих почитателей. Она не переносит счастливых матерей семейств (смерть Ниобы).

Все горы на земле и тридцать городов посвящены Артемиде. Во многих городах на материке и островах назначали её хранительницей их дорог и бухт.

У Гомера Аполлон называется Lycegenes, то есть «ликийский», рожденный в Ликии; эфесцы похвалялись, что он родился в соседней с Эфесом Ортигии. Своим земляком его также считали жители Тегиры в Беотии и Зостера в Аттике (Стефан Византийский под словом «Тегира»).

Плутарх, называя Диониса «сыном Леты» («забвение»), имеет в виду его более позднюю ипостась – бога виноградной лозы. Напомним, что храм в Дельфах принадлежал двум братьям-богам Аполлону и Дионису. В Дельфах совершались празднества в честь Аполлона (теофании, теоксении, Пифийские игры). Все месяцы года, кроме трёх зимних, были посвящены в Дельфах Аполлону. Зимой же там правил Дионис. То есть в Дельфах Артемида была заменена на брата – Диониса.

Артемида считается лунной богиней и как все лунные богини владеет магией этого небесного тела. Как верховое животное Артемида использовала ланей, впряжённых в колесницу, чем близка с Иштар и Астартой. Артемида является младшим членом триады лунной богини с символом трилистник, кроме Артемиды, сюда входят Геката, Гекуба, Кибела.

Святилища богини Артемиды часто находятся вблизи источников и болот (лиманов), это относится ещё к крито-микенскому времени.

Руины храма Артемиды в Эфесе

Храм Артемиды в Эфесе пережил несколько жизненных циклов. Самая ранняя версия храма (теменос) датируется ещё бронзовым веком. Считается, что он относился к созданию Андроклом, сыном архонта-басилевса Афин Кодра, колонии в Эфесе, до этого называвшейся Смирной. Иониец возглавил переселение молодых сограждан в Карию, выгнал с насиженного места лидийцев и лелегов и основал свой город. Считается, что по этой причине Эфес был ионийской столицей в Карии. Когда он погиб, то был похоронен в основанном им Эфесе. «Теперь потомков этого рода называют басилевсами. Им присвоены известные почести, как, например: первое место на играх, ношение пурпурной одежды как знака происхождения басилевса и жезла вместо скипетра, а также распоряжаются на празднике жертвоприношения в честь Элевсинской Деметры», – пишет Страбон. Потомком Андрокла был известный философ Гераклит.

Именно при нём возникло деревянное изображение богини, украшенное драгоценностями. Черты культового изображения имели мало сходства с привычными сейчас божествами Эллады, они имели скорее ближневосточные и египетские мотивы. Хотя таковы были все ранние палладии и изображения пеласгических богов.

Вот как гибель храма в Эфесе описывается в «Книгах сивилл»:

286 Ясный мне ум для чего велит поведать такое?287 Бедная Азия, жалость к тебе мою душу терзает,288 Скорбь о народе Карийцев, богатых Лидийцев, Ионян.289 Сарды, увы, вам! И вам увы, сердцу милые Траллы!290 Лаодикия, увы! прекраснейший город – погубит291 Землетрясение вас и в прах обратит ваши стены.292 В скорбной Азийской земле, в стране богатых Лидийцев293 Храм Артемиды Эфесской падет под ударами бури;294 Трещины в почве, толчки – и с берега в море сползет он.295 Так заливают корабль в непогоду свирепые волны.296 Навзничь упав, тут Эфес испустит вопль, орошая297 Берег слезами. Искать будет храм он, что высился прежде.«Книги сивилл» хранились в руках женщин-сивилл, имевших дар прорицать и открывать волю богов, гибель храма описывалась в качестве пророчества.

Александрийский учёный и поэт Каллимах в своём «Гимне Артемиде» приписывал сооружение храма Артемиды в Эфесе амазонкам. В VII веке до нашей эры этот храм был разрушен наводнением.

Храм Артемиды – Артемисион располагался недалеко от древнего города Эфес, примерно в 75 километрах к югу от современного города Измир, Турция. В настоящее время это окраина города Сельчук. Точную дату сооружения первого святилища сложно оценить. Древнегреческий писатель и географ Павсаний (II век н. э.) полагал, что этот теменос старше знаменитого оракула Аполлона в Дидиме, сооружённого примерно в VII веке до н. э.

С этим храмом связана легенда об Индийском походе бога Диониса.

Рассказывают, что Дионис сопровождаемый менадами, вакханками, силенами и сатирами, совершил поход на Индию. «На пути из Индии он встретил сопротивление со стороны амазонок, чьи орды он преследовал вплоть до Эфеса. Только немногим из них удалось укрыться в храме Артемиды, где до сих пор живут их потомки. Бежавших на Самос Дионис стал преследовать на лодках, и на поле битвы их полегло так много, что поле стали называть Пангема («кровавое»). Около Флоя часть слонов, которых он привел из Индии, погибла, а кости их показывают до сих пор», – Павсаний; Плутарх.

Во время археологических раскопок, относящихся к слою этого храма, среди обломков наводнения были обнаружены остатки резной таблички из слоновой кости с изображением грифона и древа жизни, по-видимому, северосирийского происхождения, а также несколько просверленных капель янтаря в форме слезы эллиптического поперечного сечения.

Второй храм на этом месте в честь Артемиды был построен приблизительно в 550 годах до н. э. Архитектором был Херсифрон и его сын Метаген с Кносса, потом его строил кто-то другой. Святилище было возведено на деньги Креза Лидийского.

Храм был 115 м в длину и 46 м в ширину, по-видимому, это был один из первых эллинских храмов, построенных из мрамора.

Его периферийные колонны были высотой около 13 м (40 футов), расположенные двойными рядами, которые образовывали широкий церемониальный проход вокруг целлы, где размещалось культовое изображение богини.

Согласно Плинию, тридцать шесть из этих колонн были украшены рельефной резьбой. Новая культовая статуя из черного дерева или почерневшего виноградного дерева была вырезана Эндоем. Римлянин Муциан считал, что культовое изображение «Эндойоса» было чрезвычайно древним. Имя Эндоя встречается в аттических надписях конца VII века до н. э. Павсаний отмечает работы, приписываемые ему Эндою. Сами эфесяне времен римского времени поддерживали традицию, согласно которой переделанный образ был создан конкретным скульптором.

Найскос Артемисиона для размещения статуи был возведен к востоку от алтаря под открытым небом.

После того как некий Герострат сжег храм, граждане воздвигли новый, более красивый, собрав для этого женские украшения, пожертвовав свое собственное имущество и продав колонны прежнего храма.

«Жрецами при храме были евнухи, которые назывались мегабизами. Эфесцы постоянно приглашали из других мест некоторых лиц, достойных занимать эту высокую должность, и оказывали им великий почет; вместе с ними должны были быть жрицами девушки», – пишет Страбон. Слово «евнух» эллинское, соответствует персидскому термину «багой», что обозначает хранитель кровати.

В связи с тем, что, согласно мифам, Артемида принимает у своей матери роды брата Аполлона, будучи сама трёх дней от роду, она становится богиней-покровительницей родов. Служительниц берёт она в девятилетнем возрасте, готовя из них свою свиту убийц.

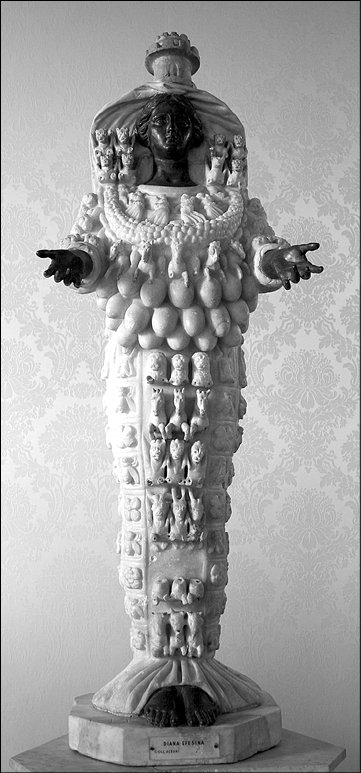

Почитавшееся изваяние Артемиды являло ее не в классическом для поздней Эллады облике. Оно было вырезано из дерева.

Различные источники называют пошедшее на ее изготовление дерево буком, кедром, вязом, черным деревом, виноградной лозой.

Нижняя часть статуи имела вид гермы, заканчивающейся ногами. Женский торс имел множество грудей, как у Великой кормилицы, – изображения на монетах показывают женщину именно такой, голова увенчана высокой тиарой, а обе руки покоятся на витых колоннах.

Сейчас многогрудость богини Артемиды ставится под сомнение, ссылаясь на то, что этого не было в описании античных авторов, а появилось только у христианских писателей III–IV веков. Считается, что за многогрудость они приняли ритуальные подношения богине из янтаря, которые были обнаружены при археологических раскопках.

Богине служили девы и жрецы-евнухи, называвшиеся мегабизами. Слово это часто фигурирует у Геродота в качестве имени собственного у персов, что свидетельствует в том числе, по мнению Плутарха, о сильном местном персидском влиянии. По-видимому, последние были теми самыми эссенами, которые, по свидетельству Павсания, служили при храме один год и были обязаны соблюдать строгое целомудрие, а также аскетические условия питания и очищения. Древние комментаторы толковали слово «эссены» как «басилеи», так как жрецы и жрицы многих святилищ носили наименование пчел, а улей, по древним поверьям, возглавлялся басилеем.

Евнухи использовались также в роли храмовых рабов при святилищах Кибелы и Артемиды в Сардах и Эфесе. Угрожая кастрировать ионийских мальчиков, перед морским сражением у острова Лада персы пытались склонить на свою сторону ионийцев, а, победив, привели угрозы в исполнение.

На востоке среди мидийцев, ахеменидов и других дахских народов кастрация осуществлялась из соображений сладострастия; подобная практика была эллинам неизвестна, но о мидянах Клеарх сообщает, что «в целях возбуждения похоти они оскопляют тех, что живут рядом с ними». Такие мальчики использовались для наслаждений не эллинами, а персами.

Позднее обычай был заимствован римлянами.

Павсаний сравнивал образ жизни ессеев с тем, который вели служители Артемиды Гимнии в аркадийских Орхоменах. Интересно упомянуть секту ессеев, известную своим аскетизмом.

Связанные с ними девы проходили три этапа: послушница, жрица, старшая жрица. Срок их службы не назван. Мегабизы удостаивались высших возможных почестей, как и галлы в Пессинунте.

Эта увенчанная тиарой многогрудая богиня, которой в ее святилище служили мегабизы, возможно, представляет собой форму Кибелы. Павсаний считал, что святилище было основано доионийским населением региона, то есть лелегами и лидийцами, среди которых последние были более многочисленными.

Тогда следует предположить, что здесь мы имеем дело с почитанием Лидийской Матери. Имя Артемида, под которым фигурирует эта богиня, означает лишь то, что эллинские колонисты приспособили к себе обнаруженный здесь культ.

Лидийская Матерь, вне сомнения, была идентична фригийской Magna Mater. И все же эфесская богиня, Матерь, скрывающаяся под именем Артемиды, не эквивалентна в своем культе ни Кибеле, какой мы знаем ее – в бетилическом образе или в облике матроны, – ни эллинской Артемиде. Толкователь снов Артемидор усматривает особую святость в неком типе богини, который он связывает с Артемидой Эфесской, Артемидой Пергамской и богиней, названной ликийцами Элевтерой. Невольно хочется приписать таинственным лелегам различия, позволяющие видеть в Эфесии и обеих других богинях нечто отличное от Кибелы.

Изредка кастрации подвергали женщин с тем, чтобы сделать их бесплодными. Так, в своей «Истории Лидии» Ксанф говорил о том, что «лидийский правитель Адрамитт был первым, кто приказал кастрировать женщин, дабы использовать их вместо евнухов-мужчин».

Павсаний сообщает нам о лелегах, населявших Эфес, только то, что они представляли собой ответвление карийцев. По словам Геродота, этот народ в древние времена населял острова Эгейского моря и подчинялся критскому Миносу. Его изгнали из родного дома дорийцы и ионяне, после чего лелеги нашли себе убежище в Карии и назвались карийцами.

Александр Македонии родился в шестой день месяца гекатомбеона, который у македонян называется «лой», в тот самый день, когда был сожжен храм Артемиды Эфесской Геростратом.

Официальная версия гласит, что Герострат поджёг храм Артемиды, чтобы прославиться. Правда, греческий историк Феопомп утверждал, что признание это Герострат дал под пытками.

По этому поводу Гегесий из Магнесии произнес следующее:

«Нет ничего удивительного в том, что храм Артемиды сгорел: ведь богиня была в это время занята, помогая Александру появиться на свет».

Находившиеся в Эфесе маги считали несчастье, приключившееся с храмом, предвестием новых бед; они бегали по городу, били себя по лицу и кричали, что этот день породил горе и великое бедствие для Азии.

Филипп, который только что завоевал Потидею, одновременно получив три известия: во-первых, что Парменион в большой битве победил иллирийцев, во-вторых, что принадлежавшая ему скаковая лошадь одержала победу на Олимпийских играх, и, наконец, третье – о рождении Александра, был сильно обрадован. А предсказатели умножили его радость, объявив, что сын, рождение которого совпало с тремя победами, будет непобедим.

На месте сгоревшего храма Артемиды уже воздвигли новый храм.

Войска Александра и македонцы вступили на землю Ионии в 333 году до н. э., когда работы по отделке храма были далеки от завершения. Молодой полководец очистил Малую Азию от персов. Желая засвидетельствовать почтение святилищу, как полагалось в его время, а теперь, как считается: заработать политический капитал, Александр предложил покрыть все расходы на строительство – прошлое, настоящее и будущее, – заметив при том, что хотел бы видеть свое имя в посвятительной надписи.

Эфесцы отказали македонцу. И дальше следует красивая легенда:

Это уже был не тот Эфес, который до этого радостно приветствовал войска Пармениона и Аттала. Те были вырезаны ахеменидами за промакедонские настроения. Нынешние отцы города оказались в трудном положении: они не совсем верили в будущую победу македонцев, ожидая возвращения ахеменидов. Но всё же те были далеко, а Александр вот он, рядом, с фалангами. Кроме того, городская казна пуста, женщины отвыкли от украшений, мужчины забыли о серебряных тарелках, по бедности проданных соседям. Советники совещались даже по ночам, споря о том, что дороже – расположение македонца или честь города.

Свидетельством этому являются изданные тогда постановления. По словам Артемидора, сподвижника и историографа Александра, Тимей из Тавромения, не зная об этих постановлениях и будучи завистливым и доносчиком (отчего его и прозвали Эпитимеем – «Клеветник», «Хулитель»), утверждает, что эфесцы отстроили храм на средства, отданные им персами на хранение.

Александр, продолжает Артемидор, обещал эфесцам уплатить все бывшие и будущие издержки с тем условием, чтобы в посвятительной надписи значилось его имя, но они не согласились; тем более они не захотели бы прославиться святотатством или ограблением храма. И Артемидор с похвалой отзывается об эфесце, который сказал Александру, что не подобает богу воздвигать храмы богам.

Великий полководец оскорбился, хотя никак этого не проявил. Чтобы смягчить ситуацию, власти заказали Апеллесу портрет Александра. Картину предполагалось повесить в храме, поэтому художник сделал великого полководца похожим на Зевса, написав полуобнаженным, в лавровом венке и с молнией в руке.

Многогрудая Артемида Эфесская. I век н. э.

Картина получилась превосходной. Заказчиков изумило совершенство письма и особенно оптический эффект: рука с молнией будто выступала из картины. Он же расписал стены храма и предоставил другие свои работы.

Апеллес получил за эту работу 25 золотых талантов – такого гонорара ни до, ни после него не удостаивался ни один эллинский художник.

После окончания постройки храма, который, как говорит Артемидор, был созданием Хирократа, большинство прочих посвятительных даров для украшения его было получено от местных художников в силу уважения их к святыне, тогда как алтарь, можно сказать, почти целиком был уставлен произведениями Праксителя. Который, к слову сказать, бежал из Эфеса при приходе туда македонцев.

Именно Хирократ построил Александрию Египетскую. Ему же принадлежит идея превратить гору Афон в портретную статую Александра.

Надо заметить, что в храме не только проводились религиозные церемонии и фестивали, это было местом политическим. Здесь подписывались договора. Тут же хранилась городская казна, и храм, как было принято в то время, исполнял функции банка: выдавал кредиты, хранил накопления, давал ссуды.

После смерти Александра город оказался во власти Лисимаха – одного из диадохов. Как видно, его присутствие в Эфесе не было угодно богам, раз они наслали на город эпидемию. Проклиная македонца, горожане умирали один за другим, не желая признавать, что не Лисимах, а наступавшие болота были виной этому несчастью.

Лисимах, беспокоясь о подданных, приказал солдатам построить гавань и крепость на горе, куда предложил перебраться эфесцам. Вначале новый город пустовал, но, после того как правитель распорядился перекрыть в старых кварталах пресную воду, быстро заполнился жителями.

В позднейшие времена археологи обнаружили в развалинах храма клад, получивший название «клад Артемисиона», который насчитывал более тысячи предметов, в том числе, вероятно, древнейшие монеты, изготовленные из электрума (сплава серебра и золота).

Клад в храме Артемиды является самым ранним из таких монет, когда бы то ни было обнаруженных.

В этой коллекции имеются экземпляры монет, время чеканки которых оценивается примерно в 625–600 годы до н. э., с выбитыми надписями ΦΑΝΕΟΣ ΕΜΙ ΣΗΜΑ, или просто ΦΑΝΕΟΣ (Фанес). Об интерпретации этих надписей у нумизматов нет единой точки зрения. Согласно одной из гипотез, эту надпись следует интерпретировать как «Я – печать Фанеса». Тем самым обозначая знак принадлежности некоему Фанесу, который мог быть эфесским купцом. Согласно другой версии, её следует воспринимать как посвящение Фанету – одному из эпитетов бога Аполлона, брата Артемиды.

Анализ фрагментов барельефа на самых низких барабанах храмовых колонн, хранящихся в Британском музее, показал, что для строительства второго храма использовались колонны предыдущей версии здания, которые были надлежащим образом декорированы.

По-видимому, об этом не знал Плиний Старший, который в своей «Естественной истории» утверждал, что архитекторы нового храма решили построить его на болотистой местности в качестве меры предосторожности против землетрясений.

Упоминание о храме Артемиды в Эфесе встречается в Библии:

Деян. 19:28: «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика Артемида Ефесская!

Деян. 19:35: Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи Ефесские! какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?»

Сочинение Иоанна Богослова II века включает в себя апокрифическую историю о разрушении храма Артемиды, согласно которой апостол Иоанн публично молился в храме, изгоняя его демонов, и «внезапно алтарь Артемиды раскололся на множество частей… и половина храма упала, мгновенно обратившись к ефесянам, которые плакали, молились или убегали».

Римский эдикт 162 года признал важность ежегодного фестиваля Артемизий, и официально включил его в литургический календарь Эфеса, увеличив его продолжительность с нескольких дней в марте – апреле до целого месяца.

В 268 году н. э., во время правления императора Галлиена, храм Артемиды был разграблен и разрушен готами. Но и тут он выстоял. Храм был опять восстановлен.

Аммоний Александрийский в своём комментарии к Деяниям апостолов (середина V века н. э.) упоминает, что закрытие храма произошло на его памяти.

Позднее храм был разобран для строительных работ других зданий.

Храм Аполлона в Дельфах

Самым известным из святилищ Аполлона считается храм в Дельфах, расположенный на горе Парнас.

«Парнас возвышается на западных границах Фокиды. Западный склон этой горы занимают озольские локры, тогда как южный – Дельфы – скалистая, в виде амфитеатра местность; на вершине ее находятся оракул и город», – описывает местность Страбон в своей «Географии».

Аполлонион (Ἀπολλώνιον) прославился за счёт своего оракула Пифии и того политического веса, который он имел в Древнем мире. Отовсюду в него стекались паломники за пророчествами. В храм сносили дары и пожертвования. На них Дельфийский храм мог влиять на политику, чем, собственно, всегда и занимался.

Вот что пишет Павсаний о различных по времени храмах Аполлона в Дельфах: «Самый древний храм Аполлона был, по преданию, построен из лавра, и ветви были доставлены сюда из Темпейской долины. Конечно, такой храм по виду скорее был похож на хижину. Второй храм, по словам дельфийцев, обязан своим происхождением пчелам и был построен из их крыльев и воска; его будто бы Аполлон послал гиперборейцам.