100 великих символов Древней Греции

В 449 году до н. э. Народное собрание Афин приняло решение о перестройке Акрополя, лежащего в руинах (Акрополь: скалистый холм, возвышающийся на 50 м над равниною, верхняя площадь которого имела 300 м длины и около 150 м ширины).

Народу, пострадавшему от войны и чумы, нужно было возрождение. В 447 году до н. э. началось строительство монументального храма, посвящённого богине – покровительнице всей Аттики – Афине Палладе. В этом храме находился отдельный предел Афины – Парфенос (Ἀθηνᾶ Παρθένος) – Афины Девственницы, часто называемый Девий Дом. Как и возрождение акрополя, строительство Парфенона было вдохновлено идеей Перикла. Его друзья и единомышленники осуществляли данный проект.

Завершено строительство было в 338 году до н. э. храм строил архитектор Калликрат по проекту Иктина.

Восьмиколонный фасад создавал впечатление богатства и пышности колоннады, которые не свойственны дорическому ордеру, характеризующемуся большей суровостью и монументальной лаконичностью.

Калликрат (443–442 годы до н. э.) завершил сооружение длинных стен, ему же принадлежит строительство храма Ники Аптерос (427–424 годы до н. э.) и храма на реке Иллис, совершенно разрушенного на настоящее время (разрушен в 1778 году).

Храм Афины был построен на том же месте, что и древний, разрушенный во время войны в 480 году до н. э.

Другой зодчий, сделавший проект Парфенона, – Иктин. Во время восстановления Эллады после войны им были построены храм Деметры в Элевсине, где совершались известные таинства, и храм Аполлона в Бассах, близ Фигалии, в Аркадии (около 430 года до н. э.) в память победы над чумой.

Великий скульптор Фидий выполнил отделку Парфенона и вместе с Периклом наблюдал за строительством.

Имя Афина, Άθηνα̃, можно перевести с эллинского языка как Невероятная, является эпитетом змеиной семитской богини, пришедшей на Балканы из Ливии (Нехет). Своё распространение на Балканах Афина получила в хеттское время. Афина была известна на Кноссе (Крит), в кносских табличках она называется a-ta-na-po-ti-ni-ja, В.П. Горан соотносит это с гомеровским выражением Потния Афина (Πότνι΄ Άθηνάη) – Госпожа (Владычица, богиня, жена, почтенная, позднее эпитет «Потния» стал относиться к Деметре и Коре.) В древности (крито-микенский период) Афина, как и другие боги, имела изображения в виде камней или других символов.

А в ионическом городе Акта змеиная богиня с совиными глазами вытесняет богиню Алею, принимая на себя её военные культы.

В пеласгический период имена богов редко встречаются в текстах. Существовало обращение – Владычица, а затем называлось место (полис) её владения. Так, одна богиня в разных городах будет именоваться по-разному, к тому же у неё была масса прозвищ, происходящих от рода её деятельности. Так, Афина имеет эпитеты: Минерва, Паллада, Тритогенея, Эфия, Эргана, Полиада, Промахос, Парфенос – первая дочь Зевса и Метиды, богиня-воительница, защитница городов, покровительница наук, земледелия, ремесел. В Аттике Афина – главное божество страны. Она победила самого Посейдона в споре за обладание Афинами, даровав афинянам священное дерево – маслину, и стала покровительницей афинского народа.

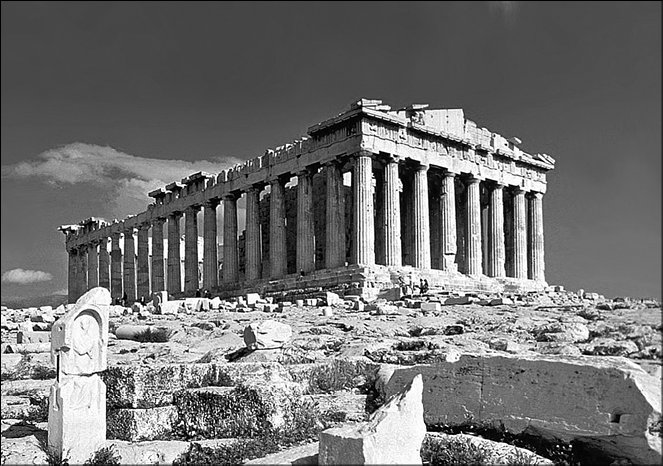

Парфенон на афинском Акрополе

В классическую эпоху Эллады Афина приобретает статус любимой дочери Зевса, рожденной им после съедения Зевсом её матери Метиды. С приходом на Балканы патриархальных олимпийских культов Афина становится вечной девственницей – Палладой. Ей же переходят функции её съеденной матери Метиды (Μη̃τισ) – мысль, мудрость, размышление. Тем самым Афина классической эпохи становится Мудростью, вышедшей из мужского начала, и начинает отрицать хтоническую мудрость женщин.

Афина не женщина, а девица. То есть в её организме не произошли физиологические изменения, направляющие паллад в тот или иной пол. Все её дети, которых Афина родила при матриархате, теперь отрицаются. Зевс становится носителем мудрости, от поглощенной им Метиды, Афина же – исполнитель этой мудрости. В патриархальном обществе женщина же не может быть мудра, мудрость дозволительна только девице. Именно богине Девственнице посвящён Парфенон.

Как пишет Павсаний: «При входе в храм, который называют Парфеноном (храмом Девы), все, что изображено на фронтонах, так называемых «орлах», – все относится к рождению Афины (Партенос); задняя же сторона изображает спор Посейдона с Афиной из-за этой земли. Сама же статуя ее сделана из слоновой кости и золота. Посредине ее шлема сделано изображение сфинкса».

Другие же считают, что статуя выглядела иначе. Они пишут, что шлем богини был украшен тремя гребнями: основной имел изображение сфиги, два боковых – пегасов, грифоны же были рельефным изображением нащёчников.

Сфига – Сфинкс женского пола, в ионийской мифологии чудовище, с лицом и грудью женщины, телом льва (павиана) и крыльями птицы, насланная Ге́рой на Фивы, при приходе туда скотоводческих племён. Древнее её имя Фикс, свою добычу она заглатывала. Именно это чудовище украшало шлем Девственной богини.

Сфига является символом если не архаичной Афины, то её матери Метиды, которую потом пожрал Зевс. В какой-то мере здесь опять прослеживается состязание между богами (богом и богиней) за право на мудрость.

Как пишет Плиний Старший: «На внешней стороне щита была вычеканена битва с амазонками, на внутренней стороне – борьба богов с гигантами, а на сандалиях Афины имелось изображение кентавромахия (битва лапифов с кентаврами). База была украшена историей с Пандорой».

Изображённый на щите бой ионийцев с амазонками является отражением состязания, теперь уже в силе, между мужчинами и женщинами. Сама Афина не раз вызывала богов на единоборство (Посейдона, Ареса) и никогда не выходила из него побеждённой. Но здесь мы видим победу патриархата – мужского начала над матриархальными племенами амазонок. Афина же является допустимым исключением, полностью приняв сторону своего олимпийского отца – Зевса.

Во время праздников Афины на Акрополе и проводимых во время него медвежьих плясок каждый год её жрицы соревновались в силе за право целый год повелевать копьём самой богини, вершить от имени Афины суд и быть хранительницами города. Несмотря на то что женщины в Афинах были лишены права голоса, возможности голосовать и иметь юридические права, слово жрицы Афины всё же имело значение. Возможно, именно она во время суда исполняла миссию богини и в спорных вопросах именно голос жрицы, несущий в себе божественное начало, был на стороне осуждаемого, даруя ему прощение.

Что же касается статуи Афины, которую изваял Фидий: «Сама Афина сделана из слоновой кости и золота… Статуя изображает её во весь рост в хитоне до самых ступней ног, у неё на груди голова Медузы из слоновой кости, в руке она держит изображение Ники, приблизительно в четыре локтя, а в другой руке – копье. В ногах у неё лежит щит, а около копья – змея; эта змея, вероятно, Эрихтоний», – описывает статую Павсаний.

Рядом с Афиной часто изображают змея – Эрихтония, прародителя рода афинских царей, его дочери были первыми жрицами Афины.

Считают, что это – Эрихтоний архаичной Афины от Гефеста, но в связи с тем, что Афина стала девственницей, он перешёл в статус воспитанника.

Другой её жрицей была Лисимаха, чьё изображение стояло у храма Афины. Лисимаха в течение 64 лет была жрицей Афины, её статуя описана Павсанием: «Золото на сумму 40 (или 44) талантов (талант содержал 26,2 кг серебра) и слоновая кость покрывали деревянный остов статуи высотой в 13 метров. В Элладе покрывали статуи и золотыми листами не только в качестве религиозного подношения или эстетических понятий, так содержали казну города. При необходимости, в трудные моменты истории, статуи богов, которые плохо помогали, разоблачали, пуская золото на необходимые нужды. Это был национальный золотой запас полиса Афины».

Парфенон, кроме своих религиозных функций, нес на себе ношу банка-хранилища. Здесь хранились дары богини. В 464 году до н. э. сюда была переведена казна Делосского союза, который возглавляли Афины. В Парфеноне же хранился архив города. Средства на постройку храма были взяты из дани, которую платили Афинам другие города – государства Делийской лиги.

Во время создания статуи Фидий был подвергнут обвинению в краже золота с плаща Афины. Демократы, граждане Афин, сурово карали за такие преступления. Но Фидий легко сумел оправдаться, сняв и взвесив золотые листы.

Сохранились некоторые из финансовых отчетов возведения Парфенона, которые показывают, что крупнейшим расходом при строительстве стала транспортировка камней из Пентеликона, который находился в шестнадцати километрах от афинского Акрополя.

Над фризами храма Фидий работал с группой своих учеников, история сохранила имена не многих. Одним из тех, кто впоследствии сумел прославиться и не потеряться в исторических сказаниях, был Агоракрит, который вместе с товарищем Алкаменом участвовал в создании фриза Парфенона.

В дальнейшем у Фидия не сложились отношения с афинянами. Они не поняли его новаторств, обвинив в святотатстве. На щите у богини Афины сограждане разглядели изображение самого скульптора и его друга Перикла в виде мифического инженера Дедала и древнего правителя Афин Тесея. В этот период Афины крайне религиозны, и потому там постоянно всплывают дела о святотатстве. В нём был обвинён Алкивиад, Критий, Сократ – все они были связаны с Периклом. Фидий от обвинения в неуважении к богам оправдаться не смог. Был брошен в тюрьму.

Согласно написанному Плутархом: «Так как он был другом Перикла и пользовался у него большим авторитетом, у него было много личных врагов и завистников. Они уговорили одного из помощников Фидия, Менона, сделать донос на Фидия и обвинить его в воровстве. Над Фидием тяготела зависть к славе его произведений… При разборе его дела в Народном собрании улик в воровстве не оказалось. Но Фидий был отправлен в тюрьму и там умер от болезни». По другим свидетельствам, скульптор принял яд. Есть мнение, что он был изгнан и скончался в Элиде, на Пелопоннесе.

Произведения мастера пережили его. Самые знаменитые работы Фидия – Зевс и Афина Парфенос – были выполнены в хрисоэлефантинной технике – золото и слоновая кость.

В Парфеноне располагался золотой светильник, который сделал Каллимах с точным расчётом, чтобы налитого в него масла хватало ровно на год, при его горении и днём и ночью. Фитиль для светильника сделан, согласно Павсанию, из карпасийского льна, другие же считают, что он из асбеста – «горного волокна«.

Сам храм был продуман до мелочей.

По своему плану Парфенон – периптер, окруженный колоннадой из 46 колонн. Он возведен на стилобате, имеющем 69,54 м в длину и 30,89 м в ширину, таким образом, отношение ширины к длине – 4:9.

Отношение длины к ширине прямоугольника в 1,618 считалось самым приятным для глаз. Это соотношение было названо эллинами золотой пропорцией.

В мире математики это число называется «фи», и оно было названо по имени афинского скульптора Фидия, который использовал золотое сечение в своих скульптурах.

Снаружи Парфенон представляет собой идеальный «золотой прямоугольник».

В нём умело сочетаются дорические и ионийские мотивы. Хотя храм кажется идеально прямолинейным, на самом же деле в его контурах нет почти ни одной строго прямой линии. Этот приём был впервые использован здесь в полной мере Иктином, архитектором Парфенона. Кроме того, с учётом оптического сокращения были выполнены и скульптурные детали, которые помещались на значительной высоте.

Иктин использовал архитектурные приёмы для устранения оптических искажений при восприятии зданий в ракурсах, вблизи и при ярком солнечном свете, а также для усиления пластической выразительности архитектуры. Эту эллинскую архитектурную особенность открыл в середине XIX века английский архитектор, теоретик архитектуры и археолог Френсис Пенроуз. Основываясь на натурных обмерах, проведённых Пенроузом, архитектурные приёмы храма подтвердил греческий архитектор Эрнст Циллер в исследовании «Об изначальном существовании кривизны Парфенона».

Кроме того, храм был спроектирован и построен сейсмостойким. Балканы всегда славились своей сейсмической активностью.

«Значение имеет и постановка здания храма относительно акропольского холма: он отодвинут к юго-восточному краю скалы и поэтому посетители видят его отдалённым, по сути, большой Парфенон не подавляет своими размерами и «вырастает» по мере приближения к нему человека», – пишет Л. Акимова в «Искусстве Древней Греции».

Несколько современных историков (в том числе историк искусства Джон Бордман) считают, что фриз над дорическими колоннами Парфенона изображает 192 греческих воинов, павших в 490 году до н. э. в битве с персами при Марафоне.

Дошедшие до нас развалины Парфенона, выполненные из белого пентелийского мрамора, пожелтели от многовековых солнечных лучей. Но даже чистейший белый храм афиняне могли наблюдать только во время строительства. Ни один храм Эллады не выглядел так тускло и скромно, как они предстают сейчас перед нами. Весь белый мрамор когда-то был покрыт яркими красками.

Полоса в верхней части дорических колонн и нижняя часть капители были красными. Нижняя часть карниза была раскрашена в красно-синие цвета. Квадратные углубления свода (κάλυμμα – покрывало, покров) были красные, синие и жёлтые или золотые. Барельефы фризов, фронтонов храма и все скульптуры тоже были яркие, окрашенные. К тому же храм украшался бронзовыми венками, сияющими на солнце.

Современные развалины монументального храма совсем не напоминают весёлое и красочное эллинское святилище.

Внутри Парфенона находились картины, связанные с мифологией Девы Афины. По одной из версий, связанной со строительством храма, считается, что он был лишь окончен Периклом, а задумывался Фемистоклом, и из-за этого в Парфенон потомками стратега была помещена картина с его изображением как «основателя» храма.

Все началось в 296 году до н. э., когда афинский тиран Лахар снял золотое покрытие со статуи Афины для того, чтобы заплатить долг своей армии.

В III веке до н. э. Парфенон горел, и во время пожара исчезла статуя Афины Парфенос.

В V веке храм был ограблен христианским императором, и сокровища его были переправлены в Константинополь.

При патриархе Павле III Константинопольском (688–694) Парфенон был перестроен в храм Св. Софии – Премудрости Божией.

В 1460 году в Парфеноне расположилась турецкая мечеть.

В 1687 году турки-османы расположили в храме склад пороха. Турки наивно полагали, что европейцы не будут стрелять по памятнику архитектуры, который в своё время использовался как христианский храм. Венецианская армия под руководством лютеранина Кёнигсмарка не могла долго осаждать Афины: турки ждали подкрепления, а европейцы знали, что оно может подоспеть совсем скоро. Шведский полководец без колебаний решил бомбить Акрополь: только в сам Парфенон попало не меньше 700 пушечных ядер, на нём просвещённый Кёнигсмарк решил сосредоточить огонь мортир. Парфенон взорвался при обстреле храма венецианской армией. При этом часть храма превратилась в руины. Не будь этого взрыва, сейсмостойкий храм достоял бы до нас.

С 1801 по 1803 год часть оставшихся скульптур храма была вывезена турками (которые контролировали Грецию в то время). Эти скульптуры были впоследствии проданы Британскому музею.

Зевс Олимпийский

Храм и статуя Зевса Олимпийского в древности входила в список 7 чудес света (ἑπτὰ θεάματα τῆς οἰκουμένης), это был список самых прославленных сооружений архитектуры. Это литературный жанр, такой же, как анекдоты или описание мудрецов или полководцев. На протяжении истории они менялись. Так, Геродот в «Истории» описывает огромный, 7 стадий туннель, пробитый в горе, под которым был прокопан канал, через который в город на Самосе поступала по трубам вода из источника.

Там же на Самосе была великая дамба 20 оргий (около 27 метров) в высоту и в длину 2 стадии (356 м).

В более позднее время в чудеса света входили и Александрийская библиотека, и дворец Кира в Персеполе, и Пергамон, «поющие» статуи Мемнона и сами египетские Фивы, храм Зевса в Кизике, статуя Асклепия в Эпидавре, Колизей и Капитолий, храм Соломона, Ноев ковчег, Вавилонская башня, храм Софии в Константинополе и т. д.

Мы же рассмотрим храм Зевса в Олимпии, входивший в классический список 7 чудес света.

Область Олимпия находится на полуострове Пелопоннес. В ней находились рощи и храмы, посвящённые богине Артемиде.

«В честь этой богини, так же как и в честь Артемиды Элафии и Артемиды Дафнии, в Олимпии справляется ежегодное празднество. Вся страна наполнена храмами Артемиды, Афродиты и нимф, расположенными в священных рощах, где обычно много цветов вследствие изобилия воды. Много святилищ Гермеса находится на дорогах и храмов Посейдона на мысах. В святилище Артемиды Алфионии находятся весьма прославленные картины Клеанфа и Арегонта, коринфских мастеров: «Взятие Трои» и «Рождение Афины» Клеанфа и «Артемида, уносящаяся на грифе», – пишет об Олимпии Страбон.

Содержание всех святилищ было совместным на общие деньги, это касалось и древнего храма Зевса в Олимпии.

Изначально известность свою он приобрёл за счет своего оракула. Потом, когда оракул перестал давать предсказания, храм обогащался за счёт Олимпийских игр.

Олимпийские игры проводились в честь Зевса в июле. Первые игры в Олимпии прошли 1 июля 776 года до н. э. Считается, что учредил игры сам Геракл. Победителей награждали оливковым венком и званием олимпионика. Венки плелись из олив священной рощи на холме Алтис, на котором располагались святилища. В 470 году до н. э. начали собирать пожертвования на строительство главного, современного храма Зевсу Олимпийскому. Строительство заняло несколько лет. Статуя же возведена была позже. Элейцы решили пригласить знаменитого афинского скульптора Фидия для создания статуи Зевса. Фидий создал к этому времени две знаменитые статуи Афины («Афину Промахос» и «Афину Парфенос»).

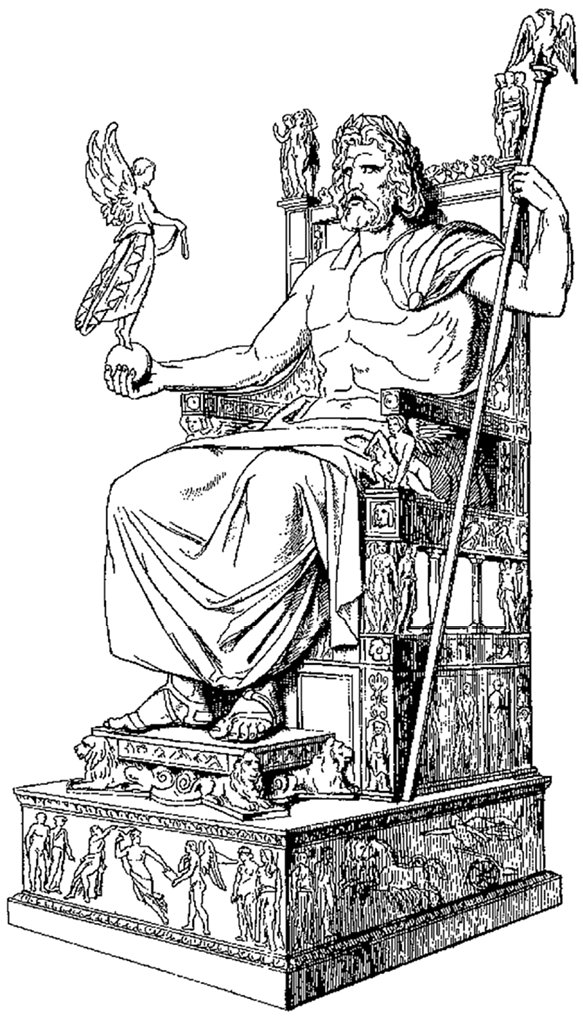

Страбон пишет: «Святилище было украшено множеством священных приношений, которые были принесены в дар со всей Греции. Среди них была статуя Зевса из кованого золота, дар Кипсела, коринфского тирана. Но самым величайшим из священных приношений была статуя Зевса работы Фидия-афинянина, сына Хармида; она была сделана из слоновой кости и столь велика, что, хотя храм был весьма обширен, художник, казалось, нарушил соразмерность, так как изобразил Зевса сидящим, почти что касающимся головой потолка; таким образом, создавалось впечатление, что если бы Зевс поднялся и стал прямо, то пробил бы кровлю храма».

Фидий построил для себя мастерскую в 80 метрах от храма, которая точно воссоздавала холм для храма Зевса Олимпийского. Там он работал над статуей Зевса вместе с учеником Колотом и братом Паненом. Согласно преданиям, Фидий за огромным пурпурным занавесом и создал статую бога-громовержца в хрисоэлефантинной технике.

Сам мастер был придирчив к материалу, который ему доставляли. Особенно он был придирчив к слоновой кости, из которой он создал тело бога. Затем под усиленной охраной в храм к ногам громовержца внесли драгоценные камни и 200 кг чистого золота. Сама статуя сделана из дерева, которое покрыто слоновой костью, одежда была сделана из золота.

В одном из залов музея Древней Олимпии и Олимпийских игр выставлены инструменты из той самой мастерской Фидия, который соорудил знаменитую статую Зевса, в том числе чаша с его именем, которая помогла найти точное место, где была расположена мастерская. На чаше была надпись: «ΦΕΙΔΙΟΥ ΕΙΜΙ» – «Я ПРИНАДЛЕЖУ ФИДИЮ».

Согласно преданиям, моделью для статуи послужили стихи Гомера, описывающие Громовержца:

Рек, и во знаменье черными Зевс помавает бровями:Быстро власы благовонные вверх поднялись у КронидаОкрест бессмертной главы; и потрясся Олимп многохолмный(Ил. I, 528).

Зевс Олимпийский на троне. Реконструкция

Подчёркивается грозность его вида, когда только от одного движения бровей сотрясается Олимп. Только не путайте, пожалуйста, Олимп с Олимпией. Олимп (Όλυμπος) – это гора, находящаяся на северо-востоке Фессалии. На ней восседали боги. Олимпия (Ολυμπία) – небольшой город в Элиде на Пелопоннесе.

Художник Панен, приходившийся Фидию племянником, расписал одежды статуи и саму статую. Его картины находились вокруг святилища Зевса. Статуя, выполненная в хрисоэлефантинной технике, расписанная талантливым художником, должна была выглядеть как живая. Не случайно Зевс Олимпийский послужил образцом для дальнейших художников и скульпторов в виде фигуры с бородой и длинными волосами. Считается, что образ послужил эталоном и для христиан, те самые черты и традиции прослеживаются в более поздних христианских изображениях Христа Пантократора. В античных источниках упоминается около 200 хрисоэлефантинных статуй. Некоторые известны по копиям в камне, остальные до нас не дошли, и только малую часть хрисоэлефантинных изображений мы можем наблюдать сейчас.

Сохранилось описание статуи, сделанное Павсанием:

«Бог сидит на троне; его фигура сделана из золота и слоновой кости; на его голове венок как будто бы из ветки маслины.

В правой руке он держит Нику (Победу), тоже сделанную из золота и слоновой кости; у нее повязка и венок на голове.

В левой руке бога скипетр, изящно расцвеченный различными металлами, а птица, сидящая на скипетре, – это орел.

Из золота же у бога его обувь и плащ; на этом плаще изображены животные, а из цветов – полевые лилии.

Трон украшен золотом, драгоценными камнями, эбеновым (черным) деревом и слоновой костью. На нем сделаны изображения животных: и в виде рисунка, и в виде рельефа. У каждой ножки трона изображены четыре Ники (Победы) в виде танцующих фигур и две другие внизу у каждой из ножек. У каждой из передних ножек лежат фиванские дети, похищенные сфинксами, а под сфинксами Аполлон и Артемида поражают стрелами детей Ниобы. Между ножками трона проходят четыре бруска, каждый из них проходит из одной ножки в другую. На той перекладине, которая обращена прямо к входу, семь изображений: восьмое из них, неизвестно каким путем, исчезло. Это все – изображения древних состязаний; во времена Фидия еще не были введены состязания мальчиков; тот, кто повязывает себе голову лентой, говорят, похож лицом на Пантарка.

На остальных перекладинах изображен отряд Геракла, сражающийся с амазонками. Число людей и с той, и с другой стороны доходит до 29; в числе сражающихся вместе с Гераклом изображен и Тесей. Этот трон поддерживают не только ножки, но и равное число колонок, стоящих между ножками. Подойти под трон, подобно тому, как мы входим в Амиклах во внутреннюю часть трона, в Олимпии нельзя; здесь народ не может приблизиться из-за барьеров, сделанных в виде стенок.

Из этих барьеров тот, который находится против дверей, окрашен только темно-голубой краской, на остальных же находятся картины Панэна. На них изображен Атлант, поддерживающий землю и небо; рядом с ним стоит Геракл, желая принять на себя эту тяготу Атланта, затем Тесей и Пирифой, Эллада и Саламин, держащие в руках украшения корабельных носов; из подвигов Геракла – его борьба с немейским львом, а также беззаконный поступок Аякса по отношению к Кассандре; Гипподамия, дочь Эномая, с матерью и Прометей, еще закованный в цепи. К нему поднимается Геракл. Наконец, последняя картина изображает Пентесилею, испускающую дух, и Ахилла, держащего ее на своих руках; тут же две Геспериды, несущие в руках яблоки, сторожить которые, говорят, они были приставлены.

На самой вершине трона над головою статуи Фидий изобразил с одной стороны Харит, с другой – Гор, по три с каждой стороны. В поэмах и они названы дочерями Зевса.

Скамья, или, как ее называют жители Аттики, франион, под ногами Зевса стоит на золотых львах и имеет рельефное изображение битвы Тесея с амазонками – первого подвига афинян против иноплеменников.

На пьедестале постамента, на котором стоит трон и который поддерживает другие украшения статуи Зевса, присутствуют следующие золотые изображения: Гелиос, садящийся на свою колесницу, Зевс и Гера, Гефест и около него Харита; рядом с ней Гермес, а за ним Гестия; за Гестией Эрот принимает выходящую из моря Афродиту, а Пейто (богиня убеждения) венчает ее венком. Вычеканены здесь и Аполлон с Артемидой, Афина и Геракл, и на самом краю пьедестала – Амфитрита, Посейдон и Селена (Луна), едущая, как мне кажется, верхом. У некоторых есть рассказ, будто богиня едет не на коне, а на муле, и при этом прибавляют глупый рассказ об этом муле».

Пол перед статуей был выстлан чёрным мрамором, с окантовкой, куда сливалось масло, применяемое для сохранности статуи.

В 435 году до н. э. состоялось торжественное открытие статуи. Восхищению зрителей не было границ. Глаза бога сверкали как живые, блестящие плечи и голова, казалось, светились божественным светом. А чёрный мрамор с маслом перед статуей представлялся зрителям водным бассейном. Многие считали, что Фидий специально вырубил бассейн перед статуей, дабы добиться такого эффекта.