Теория и практика инъекционной карбокситерапии. Т. 1. Эстетическая и антивозрастная медицина

Сэр Джозеф Баркрофт (26 июля 1872 – 21 марта 1947) – британский физиолог, более всего известный исследованиями дыхательной функции крови. Член лондонского Королевского общества (1910), иностранный член Национальной академии наук США (1939).

В 1896 году окончил Кембриджский университет, получив степень доктора медицины, и сразу же начал активную научную работу по изучению гемоглобина. В мае 1910 года был избран членом Королевского общества, в 1922 году ученый был награжден Королевской медалью лондонского Королевского общества, в 1943 году – медалью Копли, в 1935 году был посвящен в рыцари, в 1938 году избран почетным иностранным членом Американской академии наук и искусств.

В 1936 году номинировался на Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследования в области дыхательной функции крови и функций селезенки. С 1925 по 1937 годы Джозеф Баркрофт возглавлял кафедру физиологии в Кембридже.

Биохимический механизм, определяющий развитие эффекта Вериго, долгое время оставался недостаточно изученным. Дж. Баркрофт в течение 9 лет (1910— 1929) исследовал эффект Вериго и совместно с Л. А. Орбели установил определенную зависимость величины сдвигов кривой диссоциации оксигемоглобина от величины pCO2 и pH крови.

Ими было установлено, что сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина зависит как от изменений pH среды, так и от специфического действия углекислоты. Сэр Джозеф Баркрофт также получил известность тем, что в своих опытах очень часто использовал самого себя в качестве подопытного. Так, во время Первой мировой войны, когда он был призван на Королевскую инженерную опытную станцию, он проводил эксперименты с удушающими газами, подвергая себя воздействию цианида водорода. Однажды он в течение семи дней просидел в небольшой стеклянной камере, чтобы рассчитать минимально необходимое для выживания человека количество кислорода, а в другой раз закрылся в камере с настолько низкой температурой, что упал в обморок.

Баркрофт также занимался изучением свойств кислорода на большой высоте, поэтому организовывал восхождения на пик Тенерифе (1910), Монте-Роза (1911), перуанские Анды (1922).Во время Второй мировой войны он был призван в Портон в качестве консультанта по химическому оружию [10].

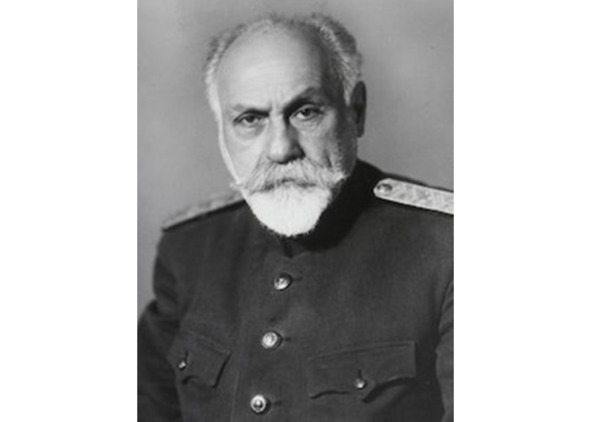

Орбели Леон Абгарович (1882—1958) – российский физиолог, академик АН СССР, АН Армянской ССР, АМН СССР, член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», Герой Социалистического Труда, генерал-полковник медицинской службы.

Основные исследования Л. А. Орбели были посвящены физиологии нервной системы. Он развивал учение о нервизме, выявил адаптационно-трофическую функцию симпатической нервной системы, изучил механизмы спинномозговых координаций и влияние подкорковых нервных центров на функционирование коры больших полушарий головного мозга.

Под руководством Л. А. Орбели в СССР произошло становление авиационной медицины и физиологии подводных погружений. Он стоял у истоков работ по созданию средств медицинской защиты от ядерного оружия.

С 1962 года АН СССР учреждена премия имени Л. А. Орбели за работы по эволюционной физиологии.

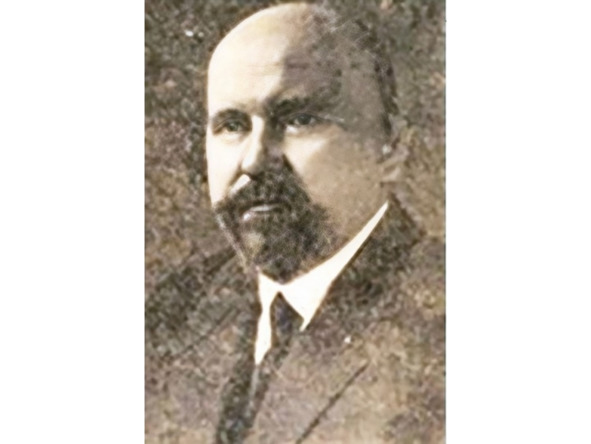

Петр Михайлович Альбицкий (1853 – 1922) – русский патофизиолог, исследователь теплообмена, кислородного голодания, влияния на организм углекислого газа.

В 1884 году защитил докторскую диссертацию на тему «О влиянии недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе на азотистый обмен у собак».

В последующие пять лет вел исследования по влиянию углекислоты на организм, изучал обмен веществ при голодании и откармливании.

С 1886 года читал приват-доцентский курс лекций по патологии дыхания. Ни одно из исследований Альбицкого этих лет не было своевременно опубликовано. Но в 1911 году вышел его основной труд «Об обратном действии (о следствии) углекислоты и биологическом значении СО2 обычно содержащейся в организме». Работа была признана классическим сочинением и премирована Академией наук [11].

Важно, что в начале ХХ века русский ученый и физиолог П. М. Альбицкий в своих трудах отмечал, что значение углекислого газа недооценено: он, так же как и кислород, является одним из важнейших элементов живой системы. Кислород и углекислый газ не являются абсолютными антагонистами, в живых системах О2 и СО2 в определенных соотношениях проявляют себя как синергисты, обеспечивая оптимальное течение окислительных процессов в тканях.

Именно Альбицкий выдвинул гипотезу, согласно которой pCO2 в крови является важнейшим регулятором интенсивности окислительных процессов в тканях. Он обнаружил, что при вдыхании высоких концентраций СО2 скорость метаболи-ческих процессов понижается. Этим, в частности, может быть объяснено наркотическое действие высоких концентраций углекислоты во вдыхаемом воздухе. При снижении ранее повышенной pCO2 скорость обменных процессов возрастает. В случае развития гипоксии возникающая гипервентиляция (учащение дыхания, приводящее к вымыванию СО2 – гипокапнии) приводит, с одной стороны, к повышению содержания кислорода в крови, а с другой – к снижению поступления его в ткани. Повышенное содержание кислорода в крови уменьшает возникающий при гипоксии цианоз кожи и слизистых оболочек, однако не улучшает состояние организма. При этом необходимо иметь в виду, что гипервентиляция (гипокапния) приводит не только к проявлению закономерностей эффекта Бора, но и к сужению кровеносных сосудов, преимущественно сосудов головного мозга, что само по себе может быть причиной кислородного голодания (гипоксии). Так мы еще раз убеждаемся, что ученые XIX – XX века указывали гипокапнию причиной гипоксии.

П. М. Альбицкий продолжал изучение кислородного голодания и влияния на организм углекислоты до 1917 года: им были проведены калориметрические исследования по газообмену и теплообмену при кислородном голодании и по влиянию температуры среды на его развитие; изучено влияние недостатка кислорода на эмбриогенез; влияние избытка углекислоты на газообмен, теплообмен, теплорегуляцию и температуру тела, нарушения обмена веществ при полном и неполном голодании, при питании углеводами, «сберегающее» действие жиров и углеводов пищи на расходование в организме белка и нарушение обмена при минеральном голодании. Было изучено происхождение амилоида и условия его образования в организме. При помощи точнейшего по тем временам калориметра системы В. В. Пашутина было исследовано теплопроизводство человека, выяснена динамика изменений теплопродукции и теплоотдачи при приступе малярийной лихорадки.

П. М. Альбицкий развил три теоретические обобщения:

1) учение об углекислоте как важной биологической константе, играющей роль физиологического тормоза и регулятора интенсивности окислительных процессов; 2) значение нормального развития различных метаболитов в крови и тканях для авторегуляции и нормального течения промежуточных процессов обмена;

3) учение о «критических дозах» и «критических точках» в действии на организм различных вредных влияний.

В 1918 году вышел его второй капитальный труд «Односторонность и ошибочность современного физиологического учения», получивший высокую оценку современников [12].

Александр Федорович Лебедев (1882—1936) – выдающийся русский естествоиспытатель, советский почвовед-гидрогеолог, профессор, человек с удивительной и трагической судьбой, внес большой вклад в развитие микробиологии и почвоведения. Он вошел в историю микробиологии открытием у бактерий хемосинтеза за счет использования водорода и открытием гетеротрофной фиксации углекислоты, далеко опередившим развитие науки. Его основополагающий вклад в развитие почвоведения связан с созданием теории происхождения почвенных и грунтовых вод.

В 1921 году российский биолог А. Ф. Лебедев показал, что гетеротрофные организмы (в том числе некоторые бактерии и грибы) способны усваивать углерод из CO2, обеспечивая накопление до 10% всего углерода организма в виде органического вещества. Так им был открыт эффект ассимиляции углекислоты гетеротрофными организмами, а позднее доказана способность клеток как простейших, так и высших животных, включая и человека, использовать углекислоту для синтеза углеводов, белков, жиров и нуклеиновых кислот. Однако этот процесс обычно маскируется гораздо большим количеством CO2, образуемого в результате дыхания.

Александр Иванович Опарин (18 февраля (2 марта) 1894 – 21 апреля 1980) – советский биолог и биохимик, создавший теорию возникновения жизни на Земле из абиотических компонентов; академик АН СССР (1946; член-корреспондент с 1939), Герой Социалистического Труда (1969). лауреат Ленинской премии.

Сущность теории Опарина – постулирование закономерного характера возникновения жизни в результате длительного процесса химической эволюции соединений углерода, приведшей к образованию различных, в том числе и полимерных, органических соединений, и последующего действия естественного отбора на уровне формирующихся из этих соединений многомолекулярных образований – обособленных от внешней среды, но постоянно с ней взаимодействующих предбиологических структур [13].

Результаты экспериментальных исследований подтвердили положение А. И. Опарина о том, что фиксация углекислоты является процессом совершенно универсальным, а потому и очень древним, заложенным в самой основе организации обмена веществ у всех живых существ. «Уникальность физиологического значения углекислоты определяется тем, что она участвует в реакциях биосинтеза важнейших компонентов клетки: липидов, углеводов, белков, азотистых оснований нуклеотидов, а значит, и нуклеиновых кислот».

В 1933 году с помощью изотопного метода американские биологи Г. Вуд и Ч. Веркман подтвердили эту способность.

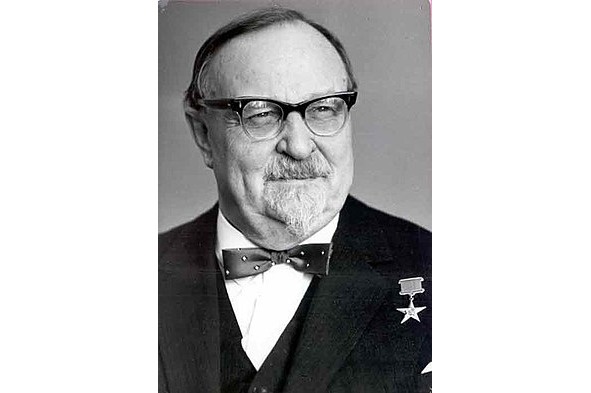

Максим Федотович Гулый (3 марта 1905 – 23 мая 2007) – известный советский ученый, один из основателей советской биохимии, организатор науки. С 1932 года деятельность М. Ф. Гулого связана с Институтом биохимии им. А. В. Палладина. На протяжении почти 40 лет Максим Федотович руководил отделом биосинтеза и биологических свойств белка. В 1972—1977 годах возглавлял институт, а затем выполнял почетную функцию советника при его дирекции.

В 1957—1963 годах М. Ф. Гулый избирался вице-президентом Академии наук УССР. Одна из работ Максима Гулого – книга «Роль углекислоты в регуляции обмена веществ у гетеротрофных организмов» [14].

Моисей Ефимович (Мовша Хаимович) Маршак (23 сентября 1894 – 1977) – советский физиолог. Заслуженный деятель науки РСФСР (1946). Член-корреспондент Академии медицинских наук СССР (1957).

В 1919 году окончил медицинский факультет Московского университета.

С 1924 по 1933 год был заведующим лабораториями гигиены и физиологии труда Института охраны труда. С 1933 года заведовал лабораторией климатофизиологии, а затем до 1972 года – лабораторией физиологии дыхания и кровообращения (последовательно находившейся в составе Всесоюзного института экспериментальной медицины, Института физиологии АМН СССР, Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР). Одновременно с 1938 по 1949 год заведовал кафедрой физиологии Института физической культуры. Является пионером изучения механизмов регуляции регионарного кровообращения (1948—1970).

Его известные научные труды: «К регуляции дыхания, кровообращения и газообмена» (1948), «Физиологические основы закаливания организма человека» (1957), «О регуляции регионарного кровообращения» (1961), «Физиологическое значение углекислоты» (1969) [15], «Регуляция дыхания» (1973).

Совершенно очевидно, что мировая история открытий в области углекислого газа неразрывно связана с именами великих русских и советских ученых. И я надеюсь, что эта информация станет достойным дополнением к той истории карбокситерапии, которую написали до меня.

Карбокситерапия:

факты, события, научные исследования второй половины XX века

Анализ доступных международных публикаций позволяет проследить этапы роста интереса к применению углекислого газа в различных направлениях медицины. В первую очередь в психиатрии в виде углекислотно-кислородной ингаляционной терапии [16—23].

Как оказалось, углекислотно-кислородная ингаляционная терапия (CDT) с 70% кислорода и 30% углекислого газа, по-видимому, не имела большого значения при лечении психозов, тяжелых обсессивно-компульсивных и ипохондрических реакций. Но CDT была полезным дополнением к психотерапии, вызывая быстрое высвобождение бессознательных подавленных воспоминаний и аффектов (абреакция), тем самым сокращая продолжительность психотерапии. Исследователи указывали, что CDT способна вызывать улучшение некоторых невротических симптомов. Но основной трудностью CDT являлась усиливающаяся тревога, которую она вызывала, что заставляло многих пациентов преждевременно прекращать лечение. Механизм действия CDT оставался неизвестен. эти годы активно проводились клинические исследования эффективности карбонаркоза при биологической терапии функциональных заболеваний [20, 21], большое для того времени количество публикаций по применению СО2 для лечения неврозов, заикания, панических атак, наркотической и алкогольной зависимостей. Но, к сожалению, сохранены только данные о наличии таких работ, а сами статьи недоступны к прочтению [22—30, 32, 33, 34]. Поэтому процитирую одну из доступных к изучению статей [31]: «CO2 ингаляционная терапия оказывает благоприятный эффект при различных неврозах и психосоматических состояниях, особенно при состояниях тревоги, фобических реакциях, некоторых плохо выраженных состояниях напряжения и таких состояниях, как спастический колит и мигрень. Она выходит за рамки диагностики, но не имеет большого значения при психозах и прочно установившихся обсессивно-компульсивных состояниях. Терапия CO2 особенно хорошо сочетается с психотерапией модифицированного аналитического типа и облегчает ее проведение. Механизмы заживления не слишком четко поняты, но разрушение патологических отражающих контуров в нервной системе, по-видимому, является важным действием CO2. Возможно, не менее важным является устранение подавленного эмоционального „материала“, который имеет тенденцию высвобождаться при торможении высших кортикальных центров во время ингаляций. Суггестивные эффекты CO2 минимальны и преходящи и играют незначительную роль в процессе заживления. Как правило, самому терапевту желательно пройти хотя бы краткую серию ингаляционных процедур CO2. Субъективные переживания, вызванные таким образом, обостряют его осознание невербальных чувств, которые часто высвобождаются под действием газа, и значительно повышают его способность помогать пациенту справиться с бессознательными чувствами, всплывающими на поверхность ближе к концу лечения». За четырехлетний период автор этой статьи назначил в общей сложности около 7500 процедур CO2 серии из 290 пациентов. Оценка клинических результатов первых 100 пациентов, которые кажутся репрезентативными для всей группы, показывает, что 42% могут быть классифицированы как «значительно улучшенные», 39% – как «улучшенные» и 19% – как «Неулучшенные». Таким образом, терапию наркозом CO2 можно считать важным методом лечения различных типов неврозов и психосоматических состояний. Во многих случаях она приносит терапевтическую пользу сама по себе, но обычно наиболее эффективна в сочетании с психотерапией [31].

Интересно, что разными исследователями предпринимались попытки даже «интраспинального» введения углекислого газа для достижения эффекта карбошока [36].

Таким образом, 50-е годы прошлого века были чрезвычайно активными с точки зрения изучения очень сильной гиперкапнии в виде карбонаркоза в клинической психиатрии, а также активное начало исследований возможностей подкожных инъекций подогретого диоксида углерода в ангиологии [37] и углекислых ванн в кардиологии [38] для нарушения коронарного кровообращения [39].

Стал изучаться фракционный метод введения диоксида углерода [40], были опубликованы исследования по использованию диоксида углерода для предотвращения фибрилляции желудочков во время внутрисердечных операций в условиях гипотермии [41]. Все более глубокими становились исследования и все более интересными выводы о возможностях применения газовых ванн при коронарной недостаточности и инфаркте миокарда [42].

На этот период приходятся и первые опубликованные работы по применению углекислого газа у пациентов с сахарным диабетом [43, 44].

Интерес представляют работы 50-х и 60-х годов, объясняющие облегчение симптомом церебрального ангиоспазма у пациентов с артериальной гипертензией и атеросклерозом сосудов головного мозга под воздействием диоксида углерода [45,46,47,48].

Советскими врачами Э. И. Раудамом, А. Е. Кассиком (1968) было предложено лечение кислородной недостаточности ткани головного мозга на острой стадии инфаркта головного мозга [48].

В конце 60-х и в 70-е годы все больше работ советских ученых в области исследования действия диоксида углерода на внешнее дыхание [49], газового состава крови в ткани головного мозга нейрохирургических пациентов [50], при геморрагических инсультах и кислородотерапии [51].

Стали появляться рекомендации по медикаментозному лечению цереброваскулярных заболеваний [52], разрабатывалась концепция терапии углекислым газом у пациентов ревматологического профиля [53].

О. Э. Мейер (1970) заявил об эффективности углекислотной терапии заболеваний пародонта с использованием Parodentospray [54,55,56].

Началось экспериментальное применение и определение возможностей лазера на углекислом газе в хирургической практике [57, 58].

Серьезным прорывом становятся исследования Н. А. Агаджаняна, А. В. Сергиенко (1970) устойчивости к острой гипоксии после различных периодов воздействия среды с высоким содержанием углекислого газа [59].

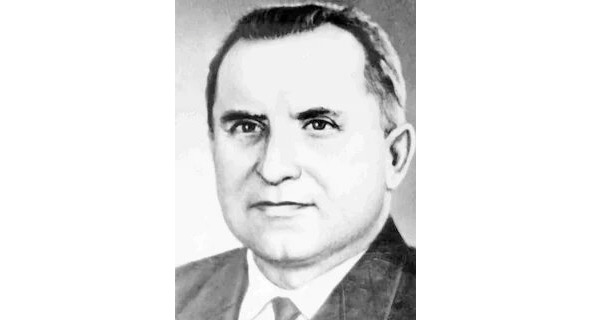

Николай Александрович Агаджанян (28 января 1928 – 27 декабря 2014) – советский и российский физиолог, академик РАМН (1993), почетный академик АН Республики Башкортостан (1991), доктор медицинских наук (1968), профессор (1970), заслуженный деятель науки РФ (1998), заслуженный работник высшей школы, отличник здравоохранения, академик Международной академии астронавтики (1983), Международной академии наук (1988), член-корреспондент АМН СССР (1986), академик и член президиума Российской экологической академии (1992), академик РАЕН (1999), Академии полярной медицины и экстремальной экологии человека (2000), Нью-Йоркской академии наук (1994), почетный профессор НИИ авиационной и космической медицины (1996), почетный профессор Российского университета дружбы народов, почетный доктор Архангельской государственной медицинской академии (1997), Ставропольского государственного университета, лауреат премии Правительства РФ (2007), имеет звание «Соросовский профессор».

В 1951 году окончил лечебный факультет Дагестанского государственного медицинского института. Был зачислен в аспирантуру Института физиологии АМН СССР. Но в связи с призывом в армию, был отправлен в Институт авиационной медицины ВВС (Научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины). В 1957 году на военном факультете при Центральном институте усовершенствования врачей защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Влияние разреженной атмосферы на двигательные оборонительные рефлексы и некоторые вегетативные функции». В 1968 году в Институте медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме «Физиологическое обоснование общего давления и кислородного режима в обитаемых кабинах летательных аппаратов».

Место работы: научный сотрудник, начальник лаборатории Института авиакосмической медицины ВВС (1951—1963), заведующий лабораторией, отделом Института медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР (1964—1981), заведующий кафедрой (1981—1998), почётный профессор (с 1999 года) Университета дружбы народов (РУДН). Одновременно он сопредседатель научных советов «Краевая патология и распространенные заболевания в Башкортостане», «Здоровье населения Республики Башкортостан: национальные приоритеты в медицине и здравоохранении».

Научные направления работы: адаптация человека к условиям полета в космосе, хронофизиология, адаптология и экология человека, этническая физиология, гипоксия и гиперкапния. Изучал на животных влияние экстремальных условий полета на летательных аппаратах, на человеке выявлял резервные возможности организма при выходе из строя системы жизнеобеспечения. Сам он неоднократно участвовал в подобных исследованиях в качестве добровольца. Организовав ряд научных экспедиций в регионы Центрального Тянь-Шаня, Памира, Кавказа, а также в Антарктиду (станция «Восток»), он доказал, что высокогорная адаптация повышает резистентность организма не только к гипоксии, но и к целому комплексу экстремальных факторов: высокие температуры, большие физические нагрузки и т. д. Принимал непосредственное участие в подготовке и медицинском обеспечении первых космических полетов человека (в Институте проходили подготовку Ю. А. Гагарин и весь первый отряд будущих космонавтов).

Дальнейший прогресс в изучении и применении углекислого газа прекрасно описан В. Г. Сосновским (2007) в его диссертации [60].

«В настоящее время на углекислый газ ученые-медики смотрят как на мощный физиологический фактор регуляции многочисленных систем организма; дыхательной, транспортной, сосудодвигательной, выделительной, кроветворной, иммунной, гормональной и др. (Н. М. Воронин, 1963; H. A. Агаджанян, 1978; H. A. Агаджанян, А. И. Елфимова, 1986; H. A. Агаджанян и соавт., 2001). Появились способы и устройства (гиперкапникаторы), позволяющие создавать повышенные концентрации СО2 во вдыхаемом воздухе, используемые для повышения общей резистентности организма (С. П. Лысейков и соавт., 2005).

Погружением человека в воду с повышенным содержанием CO2 можно значительно повысить его работоспособность и восстановить функции после чрезмерного утомления (H. H. Сиротинин, 1963; В. Т. Олефирсико, 1971; A. Е. Смирнов-Каминский, 1977; Ф. З. Меерсон, 1993), улучшить утилизацию кислорода тканями (H. A. Агаджанян, 1972; H. A. Агаджанян и соавт., 2001). В последнее время активно внедряется методика «сухих» углекислых ванн, при которых тело человека (за исключением головы) помещается в газовую среду со 100%-ным содержанием углекислого газа (В. П. Жиров, 1983; B. П. Мещанинов и соавт., 2000). Посредством таких процедур удается получить положительные физиологические эффекты у пациентов с заболеваниями сердца, сосудов, гипертонической болезнью и др. (М. Ф. Гулый и соавт., 1978; В. В. Портной, 1983; С. С. Нуркиева, 1992; И. В. Рау, 1994; Е. А. Теияева, 1994; Н. А Агаджанян, Р. Б. Стрелков, А. Я. Чижов, 1997; Е. М. Жеребкер, 2005). Однако проведение таких процедур требует «погружения» пациента и его тела в газовую среду с достаточно большим газотоком (до 15—20 л/мин). Кроме того, при таком варианте использования «сухих» углекислых ванн иногда наблюдаются нежелательные эффекты, особенно со стороны гемодинамики (К. Ф. Закощиков, С. О. Катин, 2005). Имеющиеся в литературе данные о достаточно высокой проницаемости кожных покровов к углекислому газу (В. Кочергин, И. Башалан, 1937; Н. М. Петрунь, 1958; В. А. Березовский, 1975; Э. П. Титовец, 1998; H. А. Агаджанян и соавт., 2001) позволяют предположить, что при воздействии углекислым газом на ограниченные участки кожных покровов можно будет ожидать ряд положительных эффектов. Этот момент приобретает особое значение при различных нарушениях трофики кожных покровов, как это имеет место « к примеру, при диабетических нарушениях в нижних конечностях» [60].

Медицинское применение СО2 в ХІХ – ХХ столетии до появления термина «карбокситерапия» сводилось в основном к использованию смесей газов (СО2 и О2) при наркозе (ингаляционно) и в бальнеологии. Развитие современных медицинских технологий дало возможность появлению новых методов использования инъекций СО2 (внутрикожных, подкожных), что существенно дополнило и расширило практическую значимость карбокситерапии как метода лечения при многих заболеваниях [61].