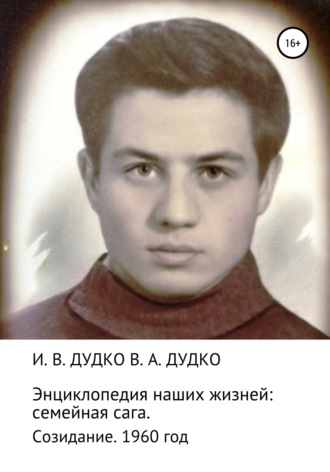

Энциклопедия наших жизней: семейная сага. Созидание. 1960 год

У жены остались здесь мать и сестра, так что она ездит каждый год и мечтает о возвращении.

Хочу сказать, что существуют неверные стереотипы относительно уровня жизни среднего американца. Мы, например, не можем себе позволить месяц отпуска на море, как бывало в Советском Союзе. И путешествовать по миру, как коренные американцы, тоже.

Существует большая разница между уровнем жизни на пенсии того, кто отработал лет сорок, и того, кто приехал в страну недавно.

Вот, скажем, у нас в штате живет сто семей баптистов из России. Им правительство выделяет определенные средства, на которые человек в пожилом возрасте может жить, не работая.

Но это очень скромный уровень, и ни о каких путешествиях речи быть не может.

– Русских много в том городе, где вы живете?

– Да, в основном, баптисты. Но общаться с ними трудновато, поскольку они очень религиозны.

– Дружба в нашем понимании существует на просторах штата Пенсильвания?

– У нас есть американские друзья, хорошие люди, но наша дружба заключается в том, что мы раз в месяц примерно встречаемся в кафе за завтраком.

Соседи? Как и везде, есть хорошие люди, есть похуже. Если люди не испытывают особых материальных трудностей, они обычно добрые. И когда у вас появляется какая-то проблема, они обязательно помогут. У нашего соседа, например, есть снегоуборочная машина, и он помогает расчищать дорожки. Но пригласить домой, поговорить – этого нет.

– Вы сказали, что дети вполне вписались в американскую модель жизни…

– Они живут отдельно, работают программистами.

Мой младший был в свое время в восторге от американской школы, где отношения с учителями строятся на равных и свободы – выше всякой меры. Такой строгости и требовательности, как у нас, и, в помине, нет. В американской школе, как я понял, в основном, берегут здоровье детей, особо их не утруждая. Здесь он у нас отличником не был, а там сразу стал звездой. Теперь он уже закончил университет, работает.

Я особенно не разбираюсь в качестве образования, но, говорят, американская школа слабее и российской, и европейской, а вот университет – сильнее. Почему? При приеме на учебу в университет ведут тщательный отбор: если у тебя в школе были плохие отметки, в университет тебе не попасть, сколько бы ты ни заплатил. И наоборот: если в школе учился хорошо, а с деньгами сложности – можешь получить грант и продолжать образование.

– Вы строгий отец, Виктор Александрович? И каким отцом был Александр Семенович?

– Младший у нас вырос более самостоятельно, а со старшим я занимался, когда здесь жил. Но не давил на них, этого не было.

Мой отец тоже не особенно вмешивался в мои школьные дела, да я особых хлопот родителям и не доставлял (отличник, закончивший школу с золотой медалью – прим. ред). Жили мы в коммунальной квартире, гости часто у нас бывали – вы знаете, чем тяжелее времена, тем больше люди тянутся друг к другу. Отец ходил на этюды.

– Он ведь рисовал, меня с собой иногда брал. Ну, что еще? Ездили на пикники, летом семьей выезжали на море.

– То, что отец был репрессирован, как-то отразилось на вашей судьбе?

– Да нет… Но тем не менее, когда я поступал в Московский университет, он еще не был реабилитирован, хотя судимость и сняли, и вот я писал об этом в анкете.

Но все равно меня приняли. Только после смерти Сталина его реабилитировали.

– Скажите, награды отца хранятся в вашей семье?

– Георгиевский крест и советские награды. А остальные ему пришлось попросту продать, когда бедствовал в голодные времена, – они ведь были золотые. Храним мы и его живописные работы, хотя многие я оставил в городском клубе.

– Вы давно не бывали в Дзержинском? Как вы его находите?

– Город невозможно узнать. Мы с другом шли по ориентирам, чтобы отыскать нужные места.

Встали на Гремячевский холм, посмотрели на Москву-реку, церковь, вспомнили…

С точки зрения бытовой стало, конечно, лучше, а вот с точки зрения красоты – мне прежнее больше нравилось.

Мы жили на Бондарева, 25, так вот перед домом были огородики, а дальше – заливные луга. Можно было выйти с крыльца дома и на лыжах катиться до Москвы-реки.

Туда же ходили охотиться, там же кони паслись летом…

Видели новый памятник Дзержинскому. Я лично не считаю, что товарищ Дзержинский сам по себе заслуживает памятников – все-таки он остался символом репрессивных сторон революции. Но этот памятник скорее не ему, а коммуне, тому времени, в котором существовала коммуна.

На памятник Громцеву посмотрели, на «Тополь» – это тоже своего рода символы: НИХТИ ведь внес большой вклад в развитие города. Их можно рассматривать и как памятники эпохе, в которой было много хорошего…

Однажды моя подруга, посмотрев телепередачу о потомке известного дворянского рода, теперь парижанине, загоревала.

«Меня обокрали, – мрачно сказала она. – Меня лишили такого замечательного человека».

И как бы смешно это ни звучало, я ее поняла. Вместе с элитой русского общества, замордованной, расстрелянной или изгнанной, страна лишилась части культуры, до сих пор не восполненной. Канула в Лету революция, присыпало пеплом сталинскую эпоху, а «исход» лучших из неласковой родины все не заканчивается, правда, называется он теперь иначе: «утечка мозгов».

Виктор Александрович, прочитав это, наверняка улыбнется: «Зачем же столько пафоса? Тем более что собираюсь вернуться».

ЗаписалаСветлана ЗАЙЦЕВА