Секретари. Региональные сети в СССР от Сталина до Брежнева

«Ленинградское дело» открыло путь заметной чистке региональных сетей. В наибольшей мере пострадали кадры Ленинграда и Ленинградской области. Под удар попали также руководители других регионов, в разное время работавшие в Ленинграде или связанные с ленинградской группой. Среди них были первый секретарь Крымского обкома Н. В. Соловьев[140], первый секретарь Ярославского обкома И. М. Турко, первый секретарь ЦК Компартии Карело-Финской ССР Г. Н. Куприянов, первый секретарь Новгородского обкома Г. Х. Бумагин, второй секретарь Рязанского обкома П. В. Кузьменко, второй секретарь Мурманского обкома А. Д. Вербицкий, второй секретарь Пензенского горкома Н. К. Смирнов и многие другие. Первый секретарь Горьковского обкома С. Я. Киреев был снят с должности за связи с М. И. Родионовым. Разоблачение «ленинградцев» лихорадило в этот период значительную часть местных партийных организаций.

По иному сценарию проводилась замена руководства других регионов. В декабре 1949 года первый секретарь московского комитета Г. М. Попов был снят с должности. В числе прочего его обвинили «в зажиме критики», «зазнайстве и самодовольстве», в противопоставлении московского партийного комитета союзным министерствам и в попытках командовать ими[141]. Несколько секретарей потеряли свои посты в связи с развернувшейся в стране антисемитской кампанией («борьбой с космополитизмом»). Руководители Еврейской автономной области Хабаровского края в июне 1949 года были сняты с постов, а позже арестованы и осуждены за сотрудничество с американскими еврейскими организациями и «пропаганду буржуазного еврейского национализма и космополитизма»[142]. Чистки в руководстве Челябинской области в значительной мере были предопределены имевшим определенный антисемитский подтекст делом директора Челябинского тракторного завода И. М. Зальцмана[143]. В ходе «эстонского дела» (серии акций против руководства Эстонской ССР, начатых в 1949 году) произошло почти полное обновление руководства республики. Первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Н. Каротамм и ряд других руководителей республики были сняты с должностей в марте 1950 года за покровительство «буржуазным националистам» и другие «политические ошибки»[144].

Помимо чисток, имевших ярко выраженную политическую окраску, значительное количество региональных руководителей в 1949 году были сняты за разного рода должностные проступки, злоупотребления и плохую работу. Один из наиболее громких скандалов произошел в Ульяновской области. 25 февраля 1949 года Политбюро уволило и исключило из партии первого и третьего секретарей Ульяновского обкома по обвинению в непосредственной причастности к массовым хищениям спирта с заводов областного спиртотреста. Затем была проведена заметная чистка областного аппарата[145]. Скандалы на почве хищений происходили и в других регионах[146].

Аналогом «ленинградского дела» было «мингрельское дело» в Грузии, сфабрикованное в 1951–1952 годах. Наряду с вымышленным «вредительством» и «шпионажем», грузинским руководителям вменялись в вину факты взяточничества и злоупотреблений на основе «шефских» (то есть патрон-клиентских) отношений. В постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 9 ноября 1951 года, стилистика которого явно выдает авторство Сталина, в частности, говорилось, что группа мингрельцев, сформировавшаяся вокруг второго секретаря ЦК КП(б) Грузии М. И. Барамии, «превратилась в замкнутую националистическую фракцию, ставящую авторитет своего „шефа“ т. Барамия выше авторитета ЦК КП(б) Грузии и грузинского правительства»[147].

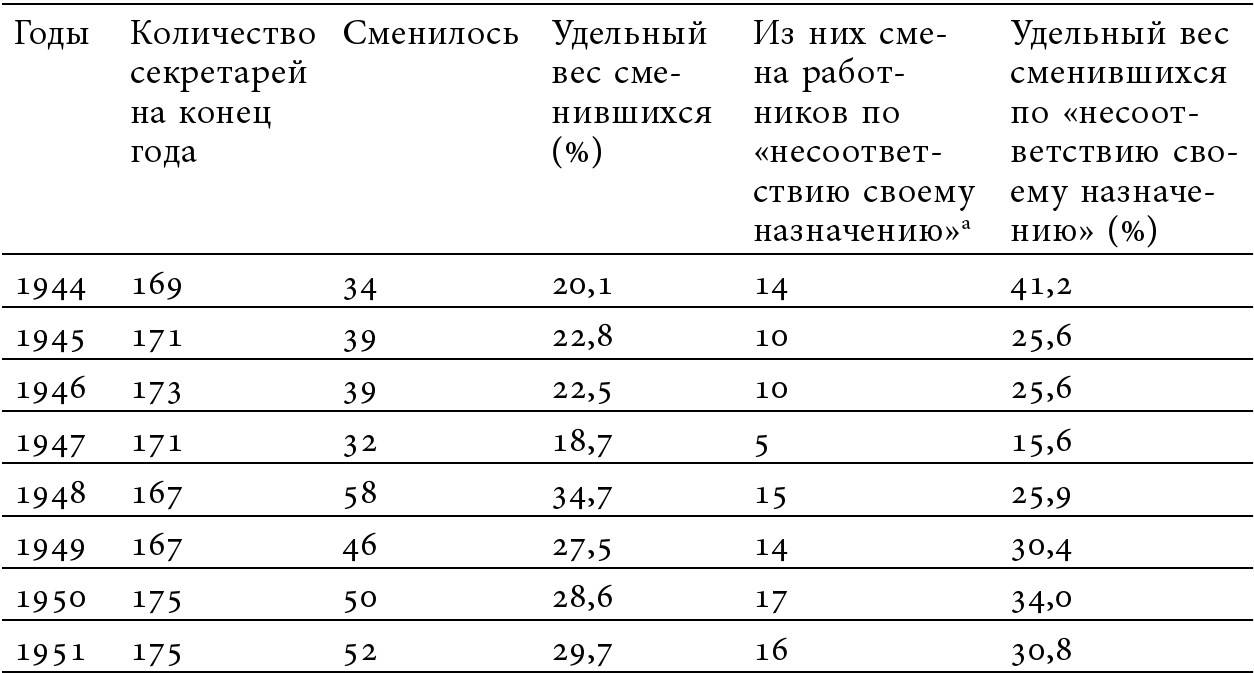

Об общем балансе репрессивной и «умеренной» тенденций в номенклатурной политике послевоенного периода свидетельствуют данные о перемещениях первых секретарей в послевоенный период (таблица 5).

Таким образом, послевоенную историю взаимоотношений между Москвой и местными секретарями можно разделить на несколько этапов. Заметный рост перемещений в 1948 году после относительной «умеренности» предыдущего периода был вызван усилением мягкой ротации, главным образом за счет выборов, состоявшихся впервые после завершения войны[148], а также замен секретарей, отправленных на учебу[149]. Достаточно высокие показатели текучести в 1949–1951 годах отчасти были связаны с политическими чистками и преимущественно мягкими ротациями. В 1952 году перемещения проводились в русле «умеренной» кадровой политики. Так, в РСФСР потерявшие свои посты первые секретари были отправлены на переподготовку или в другие регионы[150].

Таблица 5. Перемещения первых секретарей ЦК компартий союзных республик, крайкомов и обкомов в 1944–1951 годах

Источник: Руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных и других органов на 1.07.1952 г. Сборник центрального архива материалов о кадрах ЦК ВКП(б). С. 62–63.

a Формула «несоответствие своему назначению» включала категории: «не справившиеся», «скомпрометировавшие себя», «нарушение директив вышестоящих органов». Последняя категория включала всего одного секретаря, снятого в 1948 году. Первая – была самой многочисленной, в нее попало 86 секретарей, из них по 15 секретарей в 1950 и 1951 годах. «Скомпрометировавших себя» секретарей, снятых с должности, насчитывалось 14, из них 6 в 1949 году. Определить, в какую из этих категорий попадали секретари, ставшие жертвой политических чисток, невозможно.

Таким образом, процесс замены секретарей (даже в моменты его интенсификации) существенно отличался в послевоенный период от сплошной чистки времен Большого террора, в результате которого секретарский корпус был уничтожен практически целиком. Второе поколение сталинских секретарей понесло потери, но осталось у руля, не уступив место третьему.

В результате относительной стабилизации номенклатуры к 1952 году заметно увеличился стаж партийной работы первых секретарей и их возраст. На 1 января 1952 года 98 % секретарей обкомов, крайкомов и ЦК компартий союзных республик переступили 36-летний рубеж (47 % – 46-летний)[151]. Таким образом, секретари 1952 года были заметно старше уничтоженного первого поколения сталинских секретарей, в котором категория 36 лет и выше насчитывала 78 %[152]. Некогда молодые выдвиженцы, пришедшие к власти на волне террора, прочно войдя в номенклатурную обойму, старели вместе с системой. Никуда не исчезли пороки чиновников, которые подвергались обличению в периоды репрессий. В новом поколении номенклатуры, как и в прежнем, постоянно воспроизводились патрон-клиентские отношения, круговая порука, злоупотребления властью, культы местных вождей, о чем подробнее будет сказано в последующих главах.

Несмотря на очевидную схожесть кадровой ситуации в до- и послевоенный периоды, Сталин в годы, предшествующие его смерти, не прибегал к сплошным чисткам номенклатуры по лекалам Большого террора. Репрессии носили выборочный характер. Для борьбы с номенклатурным застоем широко применялась мягкая ротация кадров: перемещения с должности на должность, отправка на учебу в Москву и т. п. Ряд секретарей потеряли свои позиции не по политическим, а по административным мотивам (за плохую работу) или за злоупотребления властью. Положение номенклатуры и региональных руководителей как ее части ко времени смерти Сталина заметно укрепилось.

Подобная номенклатурная политика в 1940‐х – начале 1950‐х годов может рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу версии о преимущественно политическом характере кадровой революции 1930‐х. Уничтожению в годы Большого террора подвергались не просто постаревшие и злоупотреблявшие властью чиновники, но прежде всего – представители поколения революционного большевизма, которым Сталин не доверял. Второе поколение сталинских секретарей (и номенклатуры в целом), сформированное на волне террора и под воздействием военного опыта, пользовалось всеми преимуществами в качестве прямых выдвиженцев вождя.

Кадровая стабилизация была важным фактором, определявшим облик и поведение корпуса секретарей ко времени смерти Сталина. В среднем они долго занимали руководящие должности и были заметно старше по возрасту, чем их уничтоженные в предвоенный период предшественники. Война и трудности послевоенного восстановления способствовали распространению чрезвычайных, силовых методов руководства так же, как этому в свое время способствовали коллективизация и индустриальный скачок. Одновременно, как показано в этой главе, в военные годы секретари прошли важную школу локализации управления. Под давлением обстоятельств центр менял подходы к региональной политике, исходя из простого принципа: главное – результат. Секретари самостоятельно решали многие вопросы, которые выходили за рамки их формальных прерогатив. Они распоряжались значительными ресурсами и координировали деятельность многочисленных предприятий на своих территориях.

Однако опыт кризисного администрирования, сохранявший свое значение долгие годы, неправильно рассматривать исключительно в плоскости отношений между центром и регионами. Он предполагал соответствующие изменения в самих региональных сетях, задавал важные параметры их формирования и функционирования. Соответствующие вопросы рассматриваются в последующих главах, посвященных внутреннему строю сетей и действиям их руководителей.

Глава 2

Низовые диктаторы

В августе 1946 года в ЦК ВКП(б) поступила жалоба тамбовского коммуниста А. Беспалова на первого секретаря областного комитета партии И. А. Волкова. «Волков превратился сам в диктатора и насадил диктаторство в области», – сетовал Беспалов. «Волков во многом подменил советские и хозяйственные органы… Руководящие работники на работе не закрепляются, сменяемость приняла угрожающий характер… Нет у работников уверенности в завтрашнем дне, на работе они чувствуют себя временными… Принижена, а зачастую и зажимается критика. За критику Волков под всеми предлогами освобождает от работы», – так Беспалов конкретизировал суть своих обвинений[153].

Расследование, организованное аппаратом ЦК, в целом подтвердило обвинения Беспалова[154], хотя Волкову это не причинило особого вреда. Он еще пять лет пробыл первым секретарем в Тамбовской области, после чего был переведен на аналогичную должность в Орловскую область. Беспалов мог этого и не знать, но поведение Волкова было достаточно типичным. Первые секретари были одной из важных опор системы управления, основанной на жестком принуждении. Очевидно также, что Беспалов, наблюдая внешние проявления «диктаторства» Волкова, не был осведомлен о многих приемах и методах, которые Волков использовал в отношениях с областными чиновниками, включая его ближайшее окружение. Однако именно эти политические манипуляции местного значения играли важную роль в формировании региональных руководящих сетей. Собственно говоря, большинство секретарей, подобных Волкову, действовали по двум основным направлениям. На виду у всех они руководили работниками районного уровня, нередко прибегая к угрозам и различным репрессиям. Одновременно они манипулировали своим ближайшим окружением при помощи различных закулисных методов.

Каким образом секретари держали в повиновении своих подчиненных? Насколько они были свободны в своих действиях? Централизованная экономика ставила жесткие задачи перед должностными лицами всех уровней. Вынужденные выполнять планы, часто не располагая достаточными ресурсами, они нередко нарушали правила и законы. Конечно, руководители областного и краевого ранга обладали относительным иммунитетом: они входили в номенклатуру ЦК, в силу чего могли быть уволены лишь при получении недвусмысленного согласия из Москвы. Однако любой скандал и огласка информации о всех тонкостях и темных сторонах положения в регионе мог повлечь соответствующие проверки из центра и разрушить карьеру секретаря. В такой ситуации секретари нуждались в коллегах, которые были бы не только компетентными, но и – в свете рутинного нарушения правил и преодоления многочисленных трудностей – лояльными. Для обеспечения лояльности региональные секретари нередко прибегали к более тонким механизмам, чем прямые преследования или репрессии. К ним, как показывают источники, относились в числе прочего использование компромата, неформальные исключения из сетей и внеочередные повышения. Все эти методы скрытых манипуляций обеспечивали поддержание необходимой стабильности и добровольно-вынужденной солидарности местных руководящих сетей.

Авторитарный контроль

В первые послевоенные годы действия секретарей в отношении подчиненных находились под влиянием нескольких факторов, связанных с общим социально-политическим контекстом. Один из них был связан с необходимостью выполнения напряженных планов восстановления экономики страны, усугубленных последствиями жестокого голода и эпидемий, унесших до полутора миллионов жизней[155]. Экономические кампании, первоначальный импульс которым давал центр, становились особенно беспощадными на низовом уровне, где разрыв между целями и неадекватными ресурсами преодолевался в значительной степени силовыми методами. Нигде это не проявлялось с большей очевидностью, чем в сельском хозяйстве, представлявшем собой первоочередную сферу ответственности региональных секретарей, в том числе даже в промышленных регионах. Непосредственной мишенью для наказаний в случае невыполнения планов сельскохозяйственных заготовок служили председатели колхозов и секретари райкомов. Однако в ряде случаев за провалы хлебозаготовительной кампании расплачивались также областные и краевые секретари. В Ставропольском крае в 1946 году А. Л. Орлов был снят «как неспособный проводить линию партии и обеспечить интересы государства в деле хлебозаготовок», а в Рязанской области в 1948 году С. И. Малов расстался со своей должностью из‐за того, что план хлебозаготовок в регионе был выполнен всего на 62 %[156].

Еще одним важным фактором, влиявшим на поведение региональных руководителей, было политическое и социально-психологическое наследие предвоенной политики скачка, а также самой войны, до пределов усилившей мобилизационные методы в работе аппарата. Некоторые секретари служили на фронте политкомиссарами или армейскими командирами. Другие осваивали военные методы руководства, решая многочисленные мобилизационные вопросы в тылу. Через три с половиной года после окончания войны Управление кадрами ЦК ВКП(б) так, к примеру, характеризовало первого секретаря Львовского обкома И. С. Грушецкого, начавшего карьеру в качестве партийного функционера, но во время войны оказавшегося в армии и выросшего в чинах до генерал-майора:

Тов. Грушецкий не обладает достаточным уровнем общего образования и знанием работы первичных парторганизаций… Пребывание на высоких постах в Красной Армии развило в нем зазнайство, привычку командовать и видеть беспрекословное выполнение своих приказаний. Эти качества по инерции он перенес и на партийную работу, не сумев в должной мере перестроиться[157].

Подобные характеристики, исходившие из самых разных источников, в больших количествах накапливались в архивах партийных органов. Одна из местных функционеров так оценивала руководителя Хабаровского края:

Секретарь крайкома Назаров Р. К. приехал в край из Москвы в 1938 г., проработал 7 лет. Живой, глубоко-партийный, внутренне и внешне активный, простой и внимательный в обращении с людьми, т. Назаров постепенно утратил за эти годы многие из этих качеств… У него мало общей культуры, и за эти семь лет у него ее не прибавилось, зато привилось высокомерие, грубость, выработалась привычка к бесконечной брани[158].

Один из районных секретарей Рязанской области в 1948 году говорил об А. И. Марфине, назначенном первым секретарем обкома еще в 1943 году, следующее:

Грубость его доходит до невозможного. Особенно эта грубость проявляется, когда проходят очередные кампании по севу или хлебозаготовкам. В это время тов. Марфин превращается в человека, с которым трудно говорить… эта грубость доходит до принижения достоинства человека[159].

Судя по документам, грубость секретарей, стимулируемая традицией и тяжелыми условиями работы, получала широкое распространение в аппарате в целом. Комиссия ЦК ВКП(б), побывавшая в Новосибирской области, докладывала в августе 1946 года секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову:

Приказы, угрозы судом, грубый окрик – вот стиль работы первого секретаря обкома ВКП(б) т. Кулагина по руководству сельскими районами. Этот стиль работы перенимают некоторые секретари райкомов партии и в еще более грубых формах распространяют его на сельсоветы и колхозы. Председатели сельсоветов… председатели колхозов… рассказывают о том, что когда они выезжали в район на собрание или совещание, то сушили сухари и запасались бельем, т. к. были уверены, что «каталажки не миновать»[160].

Подобные угрозы далеко не всегда оставались только угрозами. Мощным рычагом контроля в руках секретарей были партийные взыскания, исключения из партии и увольнения с должностей. С 1945‐го по 1953 год численность партии выросла с 5,8 млн до 6,9 млн, в то же время из нее были исключены 1,2 млн человек. Изгнание из партии во многих случаях означало не просто утрату прежнего социального статуса и руководящей должности. Для многих посвятивших свою жизнь партии и отождествлявших себя с ней оно было равносильно утрате смысла существования. Помимо исключения из партии широко практиковались различные партийные взыскания. Согласно оценкам, число выговоров за 1945–1953 годы составило от 2 до 3 млн[161].

Среди результатов такой политики можно отметить высокий уровень текучести кадров, который повышался по мере продвижения вниз в партийной иерархии. Так, в то время как текучесть кадров номенклатуры ЦК (включавшей и секретарей райкомов) в целом колебалась в 1945–1950 годах в пределах 20–22 % в год, уровень сменяемости среди секретарей райкомов был неизменно выше, в некоторых регионах поднимаясь до 40 и даже до 50 % в год[162].

Помимо высокой сменяемости регулярную деятельность низового аппарата подрывала практика чрезвычайного управления посредством уполномоченных, посылавшихся на места с целью решения тех или иных задач. Согласно сообщению из Костромской области,

посылка в районы и колхозы всякого рода уполномоченных в Костромском обкоме превратилась чуть ли не в единственный способ руководства районами в период сельскохозяйственных кампаний. Областной партийный и советский актив большую часть своего рабочего времени находится в командировках. В прошлом году (1947 году. – Примеч. авт.) секретарь обкома по кадрам… в течение трех месяцев был уполномоченным в Вохомском районе, заместитель председателя облисполкома… и начальник областного управления сельского хозяйства… более двух месяцев были уполномоченными в районах без выезда. Также была построена деятельность и многих других областных работников[163].

Сталинградский обком в 1947 году направил в районы 550 уполномоченных[164]. Как показывают документы, эти примеры отражали общую тенденцию, существовавшую во всех регионах страны.

Уполномоченные фактически подменяли низовое руководство. Постоянные разъезды функционеров в качестве уполномоченных не могли не привести к нарушению рутинной работы руководящих структур, включая бюро региональных партийных комитетов. В Рязанской области, как отмечал второй секретарь обкома, вследствие отлучек членов бюро в связи с различными кампаниями, «по существу бюро не было»[165]. На 37 из 104 заседаний бюро Одесского обкома КП(б) Украины, собиравшихся в период с марта по октябрь 1948 года, присутствовало лишь по два-три члена бюро из семи. Первый секретарь Одесского обкома не присутствовал на 50 из 104 заседаний бюро, председатель облисполкома – на 56 заседаниях, начальник областного управления МГБ – на 50, второй секретарь обкома партии – на 72, а кандидат в члены бюро второй секретарь Одесского горкома – на 91 заседании[166]. Бюро Винницкого обкома с января по август 1948 года собиралось 44 раза, при этом только на трех заседаниях присутствовали все семь членов бюро. Как докладывало первому секретарю ЦК КП(б)У Л. Г. Мельникову руководство отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КП(б)У, несмотря на указания, сделанные первому секретарю Винницкого обкома, «нарушение коллегиальности в работе бюро обкома продолжается»[167].

Учитывая высокий уровень текучести кадров и дезорганизацию регулярных практик работы аппарата, местные секретари нуждались и в относительной кадровой стабильности, и в достойных доверия коллегах и помощниках. Принуждение и чистки как методы кадровой политики имели в связи с этим свои пределы. Не менее важной задачей для любого республиканского или регионального секретаря являлось формирование лояльных и эффективных руководящих сетей, способных решать повседневные задачи, предотвращать постоянно назревавшие номенклатурные скандалы и выступать единым фронтом в случае давления со стороны центра.

Методы сплочения

Наиболее известным способом сплочения руководящих сетей были и остаются неформальные иерархические связи между их участниками, известные как патрон-клиентские отношения. Несмотря на официальное осуждение, эти практики взаимодействия и интеграции номенклатуры получили широкое распространение и были важной основой сплочения партийно-государственного аппарата. Однако констатация этого факта лишь подчеркивает необходимость изучения механизмов установления патрон-клиентских отношений, методов, при помощи которых республиканские и региональные руководители формировали свое окружение и стремились превратить его в консолидированную и лояльную группу.

Решение этой задачи имело принципиальное значение для всех секретарей. Те из них, кто находился у власти долгие годы в одних и тех же республиках и регионах, должны были поддерживать уже сформировавшиеся патрон-клиентские отношения и предотвращать любые потенциально возможные расколы. Вновь назначенным секретарям приходилось формировать свои группы поддержки с нуля, точнее, почти с нуля.

Осознавая важность укрепления позиций секретарей на этапе их вступления в должность, Москва нередко предоставляла им право чистки рядов местных функционеров, даже придумав формулировку для таких действий: «оздоровление обстановки»[168]. Во многих случаях новым секретарям разрешалось брать с собой какое-то количество их прежних сотрудников[169]. Хороший пример – назначение в 1947 году первым секретарем в Белоруссию Н. И. Гусарова, вместе с которым прибыла «группа поддержки» с его прежнего места службы – из Молотовской области. Она включала первого секретаря областной комсомольской организации, двух помощников Гусарова, хозяйственника, назначенного начальником строительства Белорусского тракторного завода, и бывшего начальника управления МГБ по Молотовской области, который стал заместителем белорусского министра госбезопасности. Назначение этих лиц вызвало недовольство местных функционеров, которые после смещения Гусарова в 1950 году открыто называли их «наушниками»[170].

Тем не менее в целом номенклатурные нормы не поощряли подобную практику, и новые секретари действовали осторожно, с оглядкой на начальство. Отправленный руководить Рязанской областью работник ЦК ВКП(б) А. Н. Ларионов в ноябре 1948 года оправдывался перед секретарем ЦК Г. М. Маленковым за перевод в область своих бывших коллег:

Все они работали в аппарате ЦК ВКП(б), подбирались они отделом ЦК с моим участием. Причем, никто из указанных товарищей не являлся и не является мне другом или приятелем. Ко всем работникам обкома и области у меня принципиальные партийные отношения, исключающие малейшие тенденции семейственности и приятельских отношений. Я стараюсь строго подходить к себе и ко всем, кто со мной вместе работает, как к секретарям обкома, так и к рядовым работникам, как к местным рязанцам, так и к товарищам, приехавшим из Москвы[171].

В общем, и старым, и новым секретарям приходилось постоянно решать задачу подчинения и консолидации кадров. Документы позволяют выделить несколько методов достижения этой цели, которые будут рассмотрены далее.

КомпроматПервый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Мир Джафар Багиров был достаточно типичным руководителем сталинского периода. Два факта политической биографии, однако, выделяли его среди других секретарей. Во-первых, как будет показано далее, он пользовался значительной поддержкой И. В. Сталина и поэтому занимал свою должность долгие пятнадцать лет[172]. Во-вторых, после смерти вождя он попал под удар как сторонник Л. П. Берии и был расстрелян. Именно в этот последний период жизни на Багирова обрушились многочисленные обвинения, которые (если очистить их от политических ярлыков и очевидных нелепостей) позволяют судить о некоторых методах, при помощи которых формировалась сплоченная руководящая группа в Азербайджане. Особое внимание обращают на себя повторяющиеся обвинения в использовании компрометирующих сведений как основы для подчинения и выказывания лояльности.

Как и в других регионах и республиках, в Азербайджане при Багирове активно использовались различные методы авторитарного контроля. Они включали традиционные принудительные сельскохозяйственные кампании, а также наказание функционеров районного уровня, неспособных выполнить поставленные перед ними задачи. Должностных лиц низшего звена не только снимали с должностей, но и отправляли в тюрьму по обвинению в саботаже[173]. Преследовались неугодные, включая журналистов и правдоискателей. Эта политика по самой своей природе проводилась относительно открыто, и о ней даже можно было узнать, читая республиканскую печать. Однако перед Багировым, как и перед другими секретарями, стояла не менее сложная проблема – заручиться безусловной поддержкой и лояльностью со стороны тех, кто входил в его непосредственное окружение. Репрессии и перестановки в этом случае были не слишком полезны, поскольку Багиров, как и другие секретари, нуждался в сотрудниках, с которыми мог бы установить длительные рабочие взаимоотношения.