По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

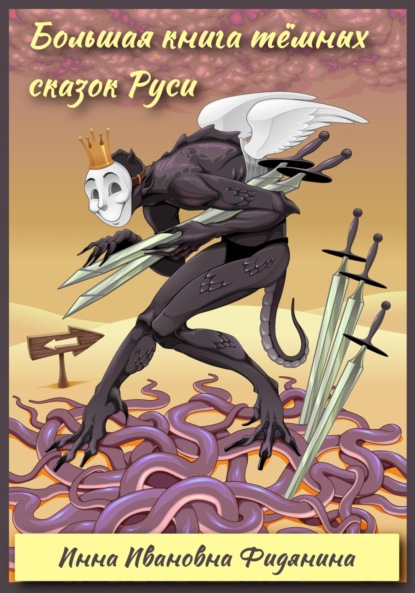

Большая книга тёмных сказок Руси

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Ну и назвали маленькую из-за смеха её звонкого Смеяной – Смеяной Макаровной, значит, вот как. И покатились года горохом по полям, по лесам, по деревням, городам и весям, а мы вырастем и взвесим непотребны ваши распри. Здрасьте! Расти Смеяна большая-пребольшая, славь отца с матерью, пред тобой скатертью все пути-дороги, каждую попробуй.

– А нет, царский выкормыш, дорога у тебя одна – как тити спелым соком нальются, так и выдадут тебя замуж в семью заморскую, в семью несогласную. Выплачешь ты все свои глазоньки, исколешь ты пустым рукоделием все свои рученьки, в косящее оконце глядя, у чужой матушки от безделья! – приговаривал поп-батюшка и гладил малую пичужку по детской спинке.

Заревела, зарыдала Смеяна Макаровна от судьбы своей горькой, поклялась не поить свои тити ни берёзовым соком, ни заморским томатным, никогда-никогдашеньки, а пошла и поела в дому своем кашеньку. И забыла разговор этот давешний с попом придурочным.

Но годы не птицы, они осели в наших лицах и когтями теребят – обращают ребят в хищных дерзких соколят. Вот и наша птаха повзрослела. И стала нехорошие перемены в своих грудях ощущать. Не поила она их, не кормила, а они сами по себе начали наливаться соком молочным. И тут вспомнила Смеяна страшное пророчество попа-дурака. И случился у младой девицы удар сердечный, заболела она сразу всеми болезнями какие есть на свете и слегла в горячке на перины мягкие.

Долго ли коротко лежал в забытьи божий птенчик – уж никто и не вспомнит, но перепробовала царская семья все средства, какие есть на свете. Ничего не помогало. Ни знахари, ни повитухи, ни ведьмы дворцовые, ни лекари заморские, ни песнопения церковные. Никто ничего поделать не смог. Гасла тростинка на глазах у папеньки, на глазах у маменьки, чахла на сердце у дедушки, хирела на грудях у бабушки. Ну что ты будешь с ней делать! Какой уж там бюст теперь, глядь уже и тонкие ребрышки сами по себе рассасываться начали.

Царь аж похороны Смеяны обдумывал – настолько она была слаба. Лишь отец с матерью каждую ночку у кроватки детской дежурили: ночь Перебрана, ночь Макар, ночь Перебрана, ночь Макар, ну и так далее. В одну ночь Макару до того тяжко показалось сидеть и молча сжимать ладошку детскую в своей мужицкой руке, что он взял да и запел тихонечко старую свою песню, оду из тех, которая на его буйную головушку царский гнев накликала:

Жили-были на Руси

ни большие караси,

ни усатые сомы,

а дурные мужики,

мужики да бабы.

Хлеба нам не надо,

нам не надо сала,

давай сюда вассала —

на трон российский посади.

И ходи, ходи, ходи

с работы к самогону,

и пущай законы

пишут только дураки!

Да чего же это деется с нами?

Деется, деется, деется,

никуда Русь родная не денется.

Лишь мы иссохнем и в прах рассыплемся.

Чаша терпения выпита

у Руси – у матери нашей.

Уноси отсюда тех, кто не накрашен!

Открыла свои ясны очи дочка милая и заговорила цыплячьим голосом:

– Ой, папенька, не меня ли ты уносить собрался в могилку темную?

Засмеялся Макар – ведьмин сын, подхватил на руки свою Смеяну и закружился с ней по палатам белокаменным да захохотал радостно:

– Заговорила, заговорила, очнулась душа-девица наша! Хочешь каши?

Разбудил он на радостях весь дворец. Пляшет дед молодец, пляшет бабушка царица, скачет мамка молодица. А Смеяна, на руках у батюшки рястряслась до ума-разума и говорит:

– Поклянись мне, милый батюшка, что мои тити больше никогда соком не нальются!

Остолбенел тут её батюшка:

– Да как же можно такое говорить, типун тебе на язык! Всенепременно вырастут, и выдадим тебя замуж…

А что дальше будет в судьбе девичьей, не успел договорить Макарушка, горько-прегорько зарыдала его дочушка. Тут бал и остановился. Все глядь на кроху малую, а у Несмеяны новая напасть: каждая ее слезинка, коли не скатится вниз, а останется на личике, так прожигает кожу насквозь, и на этом месте тут же вырастает безобразная родинка. Ужаснулся Макар – бесовский сын, вспомнил он, что у его родной матушки полным-полно таких безобразных родинок. Понял он откуда ветер дует, склонил головушку и возрыдал. А в терему опять затеяли переполох – спрятали все зеркала от глаза детского. И Берендей Иванович вновь послал за лекарями.

– Из огня да в полымя! – бурчала обезумевшая Рогнеда Плаховна.

Перебрана Берендеевна пыталась накормить девку всем, чем только можно и развеселить свою Несмеяну. А Макар думу думал: «Моя мамка знает отчего слеза прыщом оборачивается, надо за ней послать. Ну, а с другой стороны, вся моя тайна тут же наружу и вылезет. Да и знала б мамаша как от напасти избавиться, давно б сперва себя излечила, не ходила бы страшна страшной!»

И решил грешный сын молчать до поры до времени. А дела у царской семьи тем временем шли худо-бедно на поправку. Деточка поправлялась да кашу ела, ну и ко всем взрослым приставала с расспросами о женских прелестях, да о своей горемычной судьбе. Пришлось пообещать красной девке, что жениха она сама себе выберет, какой ей по сердцу придёт, а попа-самодура распорядились повесить. Повеселела наша дочка, оправилась, да всё зеркала выпрашивала – на себя посмотреть, волосы на головушке поправить. А домашние в пол глаза отводят:

– Разбила сумасшедшая бабка Рогнеда все зеркала до единого, покуда горюшко по тебе справляла. А новых зеркал нынче никто не плавит, забытьем забыли сие ремесло, вот так-то.

Дошло до того, что принцессу Смеяну даже во двор гулять не пускали, чтоб дворовые девки над ней не смеялись и зеркальцами в лицо не тыкали. Ведь нет, нет, да и всплакнет Несмеяна, а каждая ее слезинка – нова пуговка на щёчке. А лекари всех мастей и сословий опять ничего поделать не смогли. Но так долго продолжаться не могло, однажды выпорхнула птичка из клетки и вылетела во двор. А там запуганный смертной казнью люд дворовый только отворачивался от уродки. Ну и полетела она далее – во чисто поле, а за чистым полем покоился чистый пруд, муравой со всех сторон обвешанный. Разгребла Смеяна зелену траву и опустила своё личико низёхонько, прямо к воде прозрачной. Глянула на неё из воды уродка девица в её наряде. И поняла принцесса, что та уродка бородавчатая – это она сама и есть. И зарыдала она горше прежнего. А слезы-бусинки в воду капали и горели огнем пламенным на глади водной. Вот одна слезинка на руку капнула, прожгла кожу на руке насквозь и встала на кисти родинкой бодучей. Потрогала девушка своё лицо, а оно конечно же не просто шершавое после болезни, как уверял её родной дед, а всё истыкано именно в таких вот родинками. Испугалась Несмеяна, перестала плакать. Холодный ужас поселился в ее душе с тех пор. Поняла она, почему Берендей Иванович выслал все зеркала из терема:

– А ещё на бабку грешил, черт поганый!

И пошла она обратно во дворец, но уже холодной некрасивой барышней, а в душе даже радовалась:

– Ну вот, теперь пущай растет моя грудь хоть до неба, хоть до земли, не видать мне теперь злого замужества!

А радовалась она, потому как не верила пустым обещаниям близких: что не выдадут её замуж в заморский стан. Сызмальства знала вещь упрямую – все врут и всё тут. И запела она песенку, веселую такую, отцовскую:

Вот такие пироги!

А не хочешь, не ходи

в эти чудо-города,

в них сомненье да еда.

И куда б ты ни пошла – всё не туда.

Не бывать бы в этих городах никогда,