Культ свободы: этика и общество будущего

Избавленная нами от всевозможных атавизмов этичная компания вероятно выглядит следующим образом. Ее цель – общее благо, а не прибыль, доля рынка и собственное вечное существование. Она помогает обществу, поэтому найденные способы повышения эффективности – организация, технологии и т.д. – не являются секретом, а распространяются среди всех. Ее внутренняя организация, как и ее отношения с участниками рынка, строится на формальных, этичных нормах. Все обмены внутри компании – в т.ч. оценка труда – эквивалентны или близки к этому, а продукцию она продает по таким же прекрасным ценам.

– Ценовой механизм

Считается, что именно рыночная конкуренция решает проблемы ценообразования. Чудесные механизмы рынка сами собой находят оптимальные цены, позволяющие максимально эффективно распределять ресурсы. Откуда же возьмутся цены на этичном рынке? Как может работать рынок без реальной конкуренции, а значит и без магической борьбы спроса с предложением?

Для начала, уточним как работает капиталистический рынок. Откуда берется цена товара, если продавец хочет продать его максимально дорого, а покупатель – купить максимально дешево? Отбросим сказки о договоре. Договор – это этика, отказ от конкуренции и шаг к кооперации. Возьмем "чистый" капитализм, где как известно, конкуренция идет не на жизнь, а на смерть, и где каждый будет давиться до последней копейки.

Очевидно, что цене этой взяться просто неоткуда – примерно, как и ценности денег. Из двух сторон кто-то должен победить. Если предлагаемый товар предлагается еще кем-то – продавцу не повезло. Он вынужден продавать либо по цене другого продавца, либо дешевле. В пределе, если продавцов много, цена упадет до уровня издержек и даже ниже. С другой стороны, если покупателей много, не повезло покупателю – продавец продаст по максимально возможной цене, которую кто-то способен предложить. В пределе – бесконечно высокой. На реальном же рынке цена будет случайной и определяться не комбинацией количеств продавцов и покупателей, а их "рыночными силами", точнее – способностями скрывать информацию и выкручивать руки противоположной стороне. Эти случайности в итоге сложатся в традицию, которая заменит и эффективность, и обьективность. Ибо сумма издержек – точно такая же случайная величина. Ибо все ценности в конечном итоге определяются трудом, труд – временем, а время – насилием власти и сопротивлением подданных.

Такова в реальности магия капиталистического рынка. То время свободы, которое исторически проникает в деньги, насильственный рынок выявить не в состоянии – ибо он только продолжает традицию вечного насилия. Капиталистические цены, а следовательно и сами нынешние деньги, не содержат обьективной ценности. В свете этого, способность сторон договариваться, даже несовершенная, опирающаяся на их субьективные представления о затратах труда и обоюдных нуждах – уже шаг вперед. Понимание этого простого факта делает рассуждения о "механизмах" рынка бессмысленными. Чем этичнее люди, полнее информация и совершеннее институты рынка – тем лучше, правильнее и справедливее цены. А деньги ближе к времени.

Но как договор позволяет согласовать субьективные представления договаривающихся сторон? Отражает ли "время свободы" общественные потребности, без чего экономическое хозяйство будет вечно бесхозяйственным и неэкономным? Для ответа нам надо окончательно проснуться, достать калькулятор и углубиться в понятие "ценность".

6 Ценность

– Свобода как основа ценности

Всех нас мучают нужды и потребности. Они поглощают нас, мешая двигаться к цели и потому каждому нормальному человеку хочется избавиться от них раз и навсегда. Это стремление порождает ценности. Ценность – все то, что избавляет от потребностей. Правда, пока каждый чувствует меру избавления собственным нутром, ценность остается чисто субьективной. "Субьективная ценность" состоит из таких составляющих:

СЦ ~ доступ * потребность * срочность + эффект

СЦ относится к желаемым, публичным благам, а не к тому, что у человека уже есть (доступ=0) или к тем вещам, чья ценность имеет личную или символическую окраску. Она противоречива – притягивает и одновременно отвращает. Человек стремится к ней, но хочет ее уменьшить, получить все даром. Например, если получить что-то можно несколькими путями, человек выберет наилегкий. Если машину нельзя сделать самому, ее можно купить, заработав на чем-то другом, более эффективным образом:

доступ = min (д1, д2, …)

Поэтому на самом деле, человек стремится не к ценности, а к благу. В этом причина роста производительности и разделения труда. Благо сокрыто за ценностью и нам предстоит его там откопать.

В чем суть блага? В том, что удовлетворяя потребность, продукт освобождает от нее. Благо – это свобода. Благо воздуха – свобода дышать, забыв об удушье. Даже когда человек придумывает себе новое благо – это лишь потому что его свободе что-то начало вдруг мешать, и это необязательно скука. Например, благо самолета – не роскошь, а удовлетворение потребности летать.

Благо бесценно. Именно в силу этого свойства блага, его желаемый размер неограничен. У животных тоже есть потребности, но они потребляют ровно столько, сколько им необходимо. Человек способен потреблять бесконечно не потому, что его потребности бесконечны, а потому что он жаждет бесконечной свободы. Бесконечные потребности – в том числе все новые и новые, типа "летать" – появляются уже как следствие этого факта. Если попытаться представить человека рациональным животным или машиной, способной размышлять и планировать свои запросы лишь эгоистично, то все его благо сведется к некой "универсальной энергии", необходимой для сытой, бессмысленной жизни – его детерминированной цели. Поскольку эта необходимость, как и жизнь, конечна, будут конечны и запросы. Попытка продлить запросы в бесконечность путем добавления запросов потомства не работает, потому что сама потребность в продолжении рода не вписывается в "энергию" эгоиста. Человек не производит бесконечное количество детей. Более того, некоторые вообще предпочитают обходиться без них. И даже, если взять нечто "детски-среднее", то и тогда предел накоплению "энергии" будет очевиден – никакое рациональное животное не способно планировать в вечность. Дети детей и их дети тоже смертны.

Однако благо не есть экономическая ценность. Чем больше желаемый эффект вещи, чем больше в нем "блага", тем она ценнее, но и тем меньше она потом будет нужна. Благо уничтожает ценность. Обычное животное потребляет, чтобы утолить, например, голод. Оно не рассматривает пищу как нечто уничтожающее само себя. Человек, как рациональным животное, приобретая вещь, видит в ней именно средство избавиться от потребности. Приобретение блага – акт уничтожения ценности. Именно не потребление, а приобретение. Гарантированный мгновенный доступ – это отсутствие ценности. И в этом смысл собственности. Собственность – это гарантия доступа, помните?

Свобода, в отличие от "энергии" – общественная сущность. Нельзя быть свободным в одиночку, потому и благо не может быть индивидуальным. Приобретая благо человек, уже не как животное, а как член свободного общества, ценность не уничтожает – она сохраняется пока есть те, кому она нужна. Пока блага редки, человек не свободен. Поэтому только труд, как способ доступа к ценности, единственный соответствует свободе. Труд уничтожает редкость. Альтернатива – гарантированный доступ для всех, но такое возможно только к неуничтожаемым ресурсам. Например, антиквариат может быть выставлен в музее. Иначе, его покупка – это усложнение доступа к нему, и значит это его производство, поскольку каждая новая перепродажа добавляет ему ценности. В этом случае особенно хорошо видно, что нет отдельной "потребительной" и "производительной" ценностей ибо потребление антиквариата – его производство. Причем в этом нет ничего уникального. Любая покупка с целью перепродажи работает так же – ценность производится в процессе потребления. Всякая деятельность, отличная от реального производства ценности, несовместима со свободой. Конечно, этично купить, чтобы продать в другом месте или даже в другое время, но это потому, что так сглаживается какое-то колебание спроса, а хранение требует затрат. Я же имею в виду чисто спекулятивную перепродажу, накрутку цены, искусственное создание символической ценности.

– Субьективная ценность

СЦ должна показать, что любая публичная ценность содержит общую базу для сравнения – обьективную ценность. Она и должна обмениваться, а все остальные субьективные факторы должны исчезнуть или игнорироваться. Но как понять какие из них какие?

Рассмотрим СЦ (и вспомним рис. 3.4). Учитывая, что трудности в получении блага (доступ) можно выразить как (редкость / риск), упростим формулу, приняв за аксиому, что в открытом этичном обществе риски минимальны и равны для всех:

СЦ ~ редкость * потребность * срочность + эффект

В СЦ нет слагаемых "потребительская" и "трудовая" стоимость. Какова потребительская стоимость воздуха? Полезность, способность вещи принести пользу, удовлетворить потребность или желание – не самостоятельная ценность, а лишь фактор возможной ценности. Вещь можно просто хотеть, просто желать иметь. Таковы редкие вещи. Они дороги просто потому, что дороги. (потребность) выражает субьективно ощущаемую полезность вещи, "силу желания" завладеть ей. В общем случае, потребность может включать и желание приобрести вещь для последующей продажи, как целиком, так и в качестве компоненты производства. Такая потребность тоже свойственна людям – они используют старые вещи чтобы произвести новые и увеличить общую полезность. (редкость) – иное название для общественно-обусловленного, но при этом субьективного времени, необходимого чтобы получить доступ к вещи. Если вещь можно сделать – это издержки труда субьекта, включая учебу и все остальное. Если можно только купить (антиквариат, картины) – это время, нужное ему чтобы заработать деньги и оплатить цену, сложившуюся от "общественного спроса". Если только найти в земле – его примерное время поиска со всеми расходами, учитывающее его способности к поиску.

(редкость * потребность) можно выразить как

Va = Та * (1 / Тс)

это относительные затраты времени, необходимые для получения доступа. Время доступа Та относится к Тс, выражающему потребность в вещи. Почему так? Потребность, полезность товара, степень его необходимости, можно выразить как (время жизни) / Тс. Если время измерять в единицах "время жизни", то потребность превратится в 1 / Тс, а Va станет равна Та / Тс. Пример: потребность в воздухе огромна (жизнь/минута), но он легко доступен (Та = 0) и потому его ценность нулевая. Потребность в жилье не так остра, перекантоваться можно в гостинице, у друзей или родителей – (жизнь/неделя), однако время доступа к собственному жилью легко займет полжизни, отчего ценность станет чрезвычайно велика.

(срочность) – дополнительный фактор "силы желания", это относительное время, оставшееся до трагического финала

Кs = Tc / (Tc – (Ts + Ta))

Коэффициент срочности Ks образует "всплески" или "провалы" потребности. В "нормальном" состоянии, у человека достаточно времени, чтобы озаботиться и спланировать получение товара (Ts лежит "до" начала координат и >Ta), и тогда Кs < 1. В критическом, Ts вплотную подступает к Tc и на Та может просто не остаться времени, Кs >> 1. Если товар будет нужен очень нескоро (Ts >> Ta), сейчас его ценность близка к нулю, Кs << 1. Срочность – абсолютно субьективный фактор, сделать обьективным его можно только если планировать задолго, и тогда он просто обратится в ноль. (В жизни, однако, Ks стремится к некому среднему значению, потому что те, кому продукт сейчас не нужен склонны продавать его тем, кому он сейчас нужен.)

(эффект) – дополнительная свобода, полученная от употребления продукта. В наихудшем случае, вещь может не обладать никаким долговременным эффектом: все, что она делает – снимает остроту потребности, которая тут же начинает опять возникать. Как например потребность в воздухе. Эффект позволяет отложить воспоминания о потребности на какой-то срок и чем больше срок – тем сильнее эффект. Эффект можно выразить относительным расширением Тс, масштабирующим первоначальную ценность:

Vf = Va * (Тu + Tf) / Tc

Полученное увеличение ценности добавляется к итогу: Va * Ks + Vf. Некоторые вещи полезны, пока ими пользуешься (Tu), например, работа, транспорт. Некоторые, пока о них не помнишь (Tf), как лекарства. Увеличивая эффект больше Тс, мы можем многократно увеличить ценность вещи. Но разве эффект одновременно не уничтожает ценность? Уничтожает, но не на субьективном уровне.

В итоге имеем:

V ~ Va * Ks + Vf = (Ta / Tc) * (Tc / (Tc – (Ts + Ta)) + (Тu + Tf) / Tc)

В чем смысл формулы? Она качественно показывает от чего и как зависит ценность, какие ее составляющие влияют на общую свободу, а какие олицетворяют насилие.

– Субьективное и обьективное

Смысл обмена ценностями – извлечение субьективной выгоды из обьективно равноценного обмена. Чтобы через субьективные оценки можно было выйти на обьективность, нам предстоит отделить "случайно" субьективное от "истинно" субьективного так, чтобы это "истинно" субьективное могло использоваться для нахождения обьективного.

Что такое "случайно" и "истинно" субьективное? Первое – то временное и минутное, что накладывается на оценку. Второе – то, что неотьемлемо от ценности, то "потенциально" обьективное, что предстоит найти и измерить в обмене. Что же может претендовать на обьективное? Очевидно то, что определяет общность ценности как результат развития общества, т.е. характеризует не конкретного человека, и даже вообще не человека, а обьективные общественные условия.

Первым делом мы должны отбросить срочность. С ней все ясно, срочность – чистое насилие над обменом. Далее эффект. Эффект позволяет оценить новую вещь относительно старой – он показывает качество вещи, но качество – понятие относительное. Взятый сам по себе, он соотносится с Тс и является вторичным к Va – в случае сравнения одной вещи разными людьми он не нужен. Его польза в том, что он может быть формально, т.е. без процедуры обмена, учтен при сравнении разных (субьективные личные удовольствия мы, само собой, во внимание принимать не станем).

Остается Va, определяющая усилия, требуемые субьекту, чтобы получить ценность. Начнем с времени доступа. Эта характеристика ценности прямо указывает на общественные условия, задающие возможности каждого. Однако и тут можно найти случайные влияния. Что если один глуп и ленив, а другой умен и трудолюбив? Один угадал выигрышную комбинацию, а другой нет? Один родился во дворце, а другого нашли в канаве? Очевидно, тут нам поможет здравый смысл и чувство справедливости. Поэтому выяснение тонкостей мы оставим тем, кто обладает этими качествами, а сами ограничимся итогом. В частности, будем считать Та тем потенциально обьективным, что отражает общество на данном этапе его развития, включая количество ленивых и глупых, потому что его ядро – тот самый труд, единственно подходящий в качестве могильщика ценностей.

Наконец попробуем разобраться с Тс, которая показывает потребность в продукте. С одной стороны, потребность явно определяется скорее видом продукта и свойствами человека, нежели имеет отношение к обществу. Но с другой, сами потребности формируются обществом. Но, опять таки с третьей, они формируются у всех и в идеале – одинаково. Но на самом деле, с четвертой, свободные люди уникальны – у них даже размер ботинок разный. Как быть? Полезность определяется целью и хотя каждый может иметь свою цель, смысл общего договора, как и смысл общей цели в том, чтобы иметь единую отправную точку для согласования позиций. Иначе мало ли кому что придет в голову – не всякая уникальность интересна другим! Настоящая уникальность – уникальность пользы. А приносить пользу можно только тогда, когда она общая. Иначе, как возможен обмен в принципе? Иначе, каждый будет делать только то, что нужно ему одному. Договор и означает умение выйти на единое мнение относительно полезности чего-то. Поэтому мы можем считать Тс в одном обмене равными. Те, для кого они разные просто не станут обмениваться. Ибо иначе они нарушат первую этическую заповедь – нейтральность, беспристрастность, обьективность!

Трудозатраты должны быть приведены к общей пользе – можно создать очень редкую и никому не нужную вещь. Это единственный способ найти обьективно ценное, зависящее одновременно и от труда, и от потребности. Потому единственным потенциально обьективным в акте этичного обмена становится член Та, выражающий полезный труд.

7 Эквивалентный обмен

– Количественная оценка

Сравнение требует количественной меры. Из формулы видно, что размерности у ценности нет, или точнее, она измеряется в кусочках "жизни". Как же ее мерить? Как обычно и делают – как бог на душу положит. Поскольку все ценности относительны друг друга, за единицу можно взять любую удобную – ракушку, кусок золота, цветную бумажку – а дальше сравнивать с ней. Тогда мы получаем обменную стоимость – ценность, выраженную деньгами:

ОС = Ценность товара / Единица ценности

Выберем в качестве меры 1 рубль. Что представляет собой 1р? Нам нужен эталон. По аналогии с товаром мы можем сказать, что ценность 1 рубля – это соответствующее отношение Ta/Tc. Поскольку знаменатели (Tc) в данном случае равны, обменная стоимость превращается в отношение времен:

ОС = Время доступа к товару / Время доступа к 1 рублю

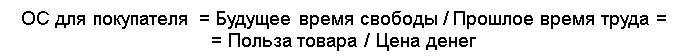

Теперь посмотрим, как можно одновременно оценивать с двух сторон одно и тоже. Возьмем 100 руб и покупателя. Как он оценивает товар? Он прикидывает затраты, которые ему не жалко, включая то время, что он уже потратил на поиск и покупку, к тому благу, или к той свободе, что он получит. В результате он составит приблизительную ценность товара и она будет пропорциональна его эквивалентному труду, который он не пожалел бы на товар. Но как покупатель знает цену своего труда? Из опыта. Каждый из нас интуитивно знает цену деньгам, а это и есть наш труд по их получению. Тот кому деньги достаются даром, легко тратит их, все нормальные берегут каждый рубль. В каждом из них сокрыт труд и время жизни, потраченные на него. Оценивая товар, покупатель прикладывает к его предполагаемому будущему благу свой реальный прошлый труд:

Обмен должен принести выгоду. Покупатель понимает, что ему пришлось бы работать больше, чтобы получить товар, а продавец – что он получает больше, чем сам трудился. Почему это возможно? Потому что их труд не равен. Каждый из них умеет делать разное и покупатель оценивает товар с точки зрения своего максимально продуктивного умения. Если покупатель врач, он умеет лечить и получает в час 100 руб. Поэтому ему не жалко 50 руб за вещь, на которую он бы, например, потратил тот же 1 час. В чем выгода продавца, если, допустим продавец на самом деле потратил на этот товар 2 часа и, получается, заработает за час всего 25 руб? В том, что он знает, что за 50 руб он сможет купить то, чего сам за 2 часа никогда не сделает, а промучается все 4, например, вылечит ползуба. Продавец тоже оценивает свое время, но он оценивает его с "обратной" стороны, чем покупатель. Если тот прикидывал свое время к возможной пользе, то продавец прикидывает возможную пользу к своему времени. В данном случае, возможная польза – это ценность денег, но уже с точки зрения того, что на них можно будет купить. Так, продавец понимает, что на 50 руб он купит больше, чем потратил за 2 часа своего времени и, следовательно, тоже получит прибыль:

Как и следовало ожидать, денежный эталон оказался не совсем эталоном – для каждого из нас деньги имеют разную цену. К сожалению, иного нам не дано, обьективность ценности еще предстоит найти. Кроме того, легко заметить, что ОС на самом деле представляет собой диапазон – оценки будущего всегда неточны, и каждая из сторон борется с соблазном использовать в пределах этого диапазона наиболее благоприятную для себя оценку, т.е. занизить ценность эфемерных будущих благ и завысить – прошлого нелегкого труда.

– Эквивалентность

При эквивалентном обмене обмениваемые ценности совпадают. Совпадение находится сравнением двух противоположных оценок каждой из ценностей (товара и денег) и взятием среднего. Усредняя ценность денег, стороны тем самым делают оценки ценности товара более обьективными. В идеальном случае, ценности денег должны быть вообще равны, а разница сторон – лишь уникальность профессии. Далее, хорошо бы еще путем взаимных переговоров проверить и сами субьективные оценки. В итоге, можно надеяться, что обмениваемые ценности будут эквивалентны для этой пары, а прибыли сторон равны.

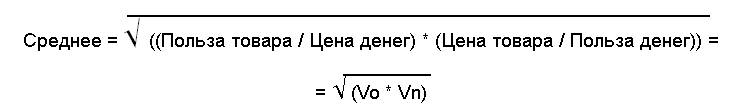

Допустим, причина обмена в том, что продавец придумал, как сделать вещь быстрее (дешевле) и потому для него она оказалась менее ценна. Обозначив ценность товара для покупателя через Vo (старая), а для продавца Vn (новая), изобразим среднее:

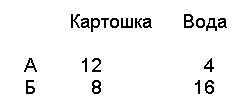

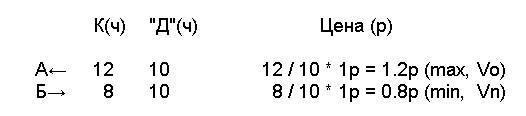

Рассмотрим пример. Пусть все общество состоит из двух человек: А – владелец воды, которому ведро воды обходится в 4ч (часов труда) и Б – хозяин картошки, кому ведро картошки обходится в 8ч. А нуждается в картошке и оценивает ее ведро в 12ч. Б не может без воды и оценивает ее в 16ч. Обе эти оценки максимальны – они отталкиваются от ситуации натурального хозяйства. Иначе говоря, столько бы каждый потратил времени, если бы делал недостающий товар сам. Подумав, они обменялись в пропорции 1:1 – ведро картошки на ведро воды. Эквивалентен ли обмен? Посмотрим на таблицу ценностей:

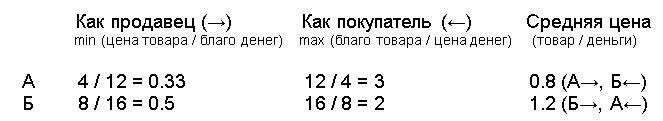

Субьективная прибыль каждого (разность в строке) = 8ч, среднее арифметическое каждого товара (средняя столбца) = 10ч. Поскольку и то, и другое совпало, можно предположить, что обмен был эквивалентный. Имел ли он смысл? Конечно. Несмотря на то, что стороны обменялись одинаковыми ценностями (10ч), каждый участник стал ценнее (№1), а общество стало свободнее от гнета потребностей. Однако заметьте, "нормы" прибыли явно разные – субьективно 8/4 и 8/8, обьективно 10/4 и 10/8. Далее, если прикинуть субьективные стоимости обмененного (считая противоположный товар "деньгами"), то они будут выглядеть так:

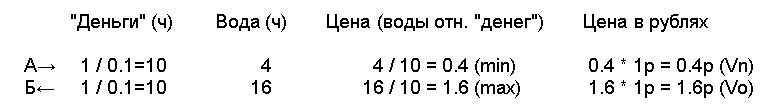

Похоже, А получил чуточку больше, чем причиталось. Возможно, источник их трудностей в том, что цена денег для обеих сторон разная? Действительно, Vo и Vn оказались раздвоены между водой и картошкой. Чтобы очистить их, будем считать картошку деньгами, т.е. приравняем ведро картошки к 1 рублю. При этом ценность денег сделаем одинаковой – пусть каждая из сторон за 10 трудовых часов обычно (т.е. где-то на стороне) зарабатывает 1 рубль. Теперь таблица ценностей примет вид:

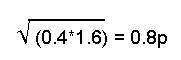

0.4р – минимальная цена продавца, 1.6р – максимальна цена покупателя. При обмене 1:1, продажная цена составит 1р, прибыль каждого 0.6р, среднее:

и продавец заработает 20 нетрудовых копеек. Посмотрим на обратную ситуацию (теперь ведро воды – 1 рубль, цена денег та же):

Прибыль каждого составит 0.2р, среднее = 0.98р. Что происходит, почему и прибыль, и эквивалентная цена разные? Неужели мы неправильно считаем среднее? А может математика вообще не слишком полезна для этики?!

Вероятная отгадка в том, что эффективность работы каждого неодинакова и эффективность эта измеряется от общего уровня общества, выражаемого деньгами. За одно и то же время, разные люди производят разные ценности. Картошка оказалась не слишком эффективна – Б, который специализируется на ней, смог лишь на 2 часа сократить обычные трудозатраты. Причем поскольку каждый обмен меняет ценность денег, чем дальше отстоит новая цена денег от общепринятой, тем сильнее искажен результат. Но откуда искажения? От того, что ценность денег, как и всего прочего, меняется нелинейно. Впрочем, возможно, мы слишком дотошно подошли к нашим расчетом и напрасно доверились геометрии. Арифметики, и равенства прибылей, которое символизирует равноценность каждого члена общества, было бы вполне достаточно. В конце концов, в этичном обществе все более-менее равны. А норма прибыли там неважна – каждый может трудится так, как хочет.