Полярный лётчик А. Д. Алексеев. Страницы биографии

На льду трудился почти весь экипаж «Красина». Одни тащили плоскости самолёта, другие катили бочки, третьи несли брёвна и доски для помоста, четвёртые приводили в порядок взлётное поле – выравнивали лопатами бугры, опасные участки поливали яркой анилиновой краской, чтобы было видно лётчикам (Самойлович, 1930. С. 99). В последний момент вспомнили об опознавательных знаках на самолёте – красных звёздах. Их поручили нарисовать корреспондентам Давиду Ефремовичу Южину (1892–1939) и Э. Л. Миндлину (Миндлин, 1972. С. 80–82).

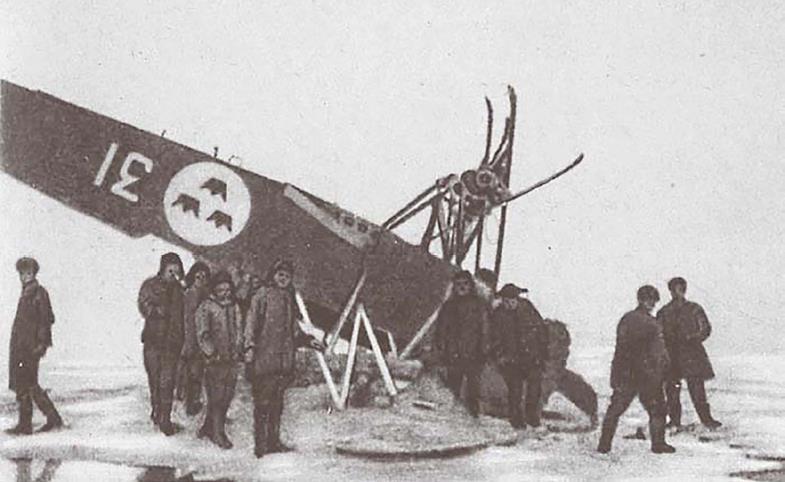

Илл. 17. Спуск самолёта на ледяное поле. Иллюстрация из книги: Самойлович Р. Л. S.O.S. в Арктике. Экспедиция «Красина». – Берлин: изд-во «Петрополис», 1930. – С. 262

Механики авиагруппы – Шелагин и Федотов – готовили машину к работе. «К полуночи самолёт должен быть готов к старту. Но не так просто заставить работать застоявшиеся моторы в этой температуре. По десять раз Федотов с Алексеевым виснут на желтых лопастях пропеллеров, пытаясь завести моторы. Моторы стреляют, чихают, подхватывают винт на два оборота или толкают его в обратную сторону, а идти не хотят.

– Выключено?

– Выключено!

– Контакт?

– Есть контакт!

– Раз!., два!., три!..

Алексеев и Федотов, взявшись за руки, дергают винт, а голова Страубе, крутящего ручку пускового магнето на самолёте, мотается за козырьком. Эта перекличка продолжается битый час. Наконец, все три пропеллера образуют прозрачный сверкающий диск, из-под которого к хвосту машины летят целые снежные вихри. Дан полный газ. Моторы прогреты, и Чухновский делает пробную рулёжку» (Шианов, 1928. С. 170).

К вечеру дежурный радист принял диковинную радиограмму: «Охота тебе, Ваня, в радиорубке сидеть. Брось, иди чай пить». Это лётчик-наблюдатель Алексеев пробовал свою радиостанцию на самолёте. И только записав содержание радиограммы, радист понял, что с ним говорят на расстоянии 250 метров (Самойлович, 1930. С. 107).

На 8 июля был назначен пробный полёт. Утро было туманное, но Чухновский решил не откладывать полёт. Командир, Страубе, Шелагин и Алексеев попрощались с провожающими и сели в самолёт. Три двигателя самолёта заработали, и «Юнкере» рванулся по ледяному полю. Пробежав не более 150 метров, самолёт взмыл в воздух. Во время взлёта правая лыжа подскочила на бугре и зацепила ледяную корку – оборвался крепящий трос, и лыжа беспомощно повисла. Посадка с повреждённой лыжей была опасна. Делая круги над полем, Чухновский вызвал сперва к себе «товарища Шелагина, а потом товарища Алексеева и сообщил им, что нужно приготовиться к сносу шасси при посадке, предупредив их, чтобы они сняли очки-консервы, обычно не поклеенного и потому бьющегося стекла». Сели тяжело, но без аварии, а лыжу при помощи моряков механики починили (Чухновский, 1929. С. 167, 169).

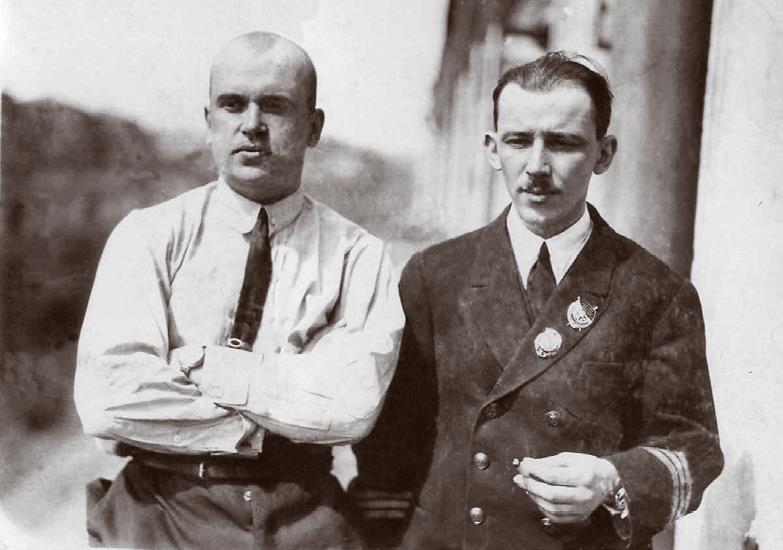

Илл. 18. Потерпевший аварию самолёт шведского лётчика Э. Лундборга. Фото из открытых источников

Обстановка тем временем становилась всё более тревожной. Бесследно исчез самолёт «Латам-47» прославленного норвежца Р. Амундсена, вылетевший на помощь итальянцам. Шведский лётчик Эйнар Лундборг (Einar Lundborg) (1896–1931) сумел разыскать лагерь и вывезти больного Нобиле. Но при повторной посадке пилот потерпел аварию (илл. 18) и сам стал пленником дрейфующих льдов. Кроме того, из лагеря ушли итальянские штурманы Филиппо Цаппи (Filippo Zappi) (1896–1961) и Адальберто Мариано (Adalberto Mariano) (1898–1972), а также шведский метеоролог Финн Мальмгрен (Finn Malmgren) (1895–1928). Видя на горизонте горы Шпицбергена, они решили пойти за помощью. Прошло уже шесть недель, а об этой группе ничего не было известно.

Вечером 10 июля над ледовым аэродромом стоял плотный туман. К 15 часам туман рассеялся. Моторы самолёта уже работали, и пропеллеры мерно разрезали воздух, третий двигатель подготавливался к работе. Лётчики Чухновский и Страубе уже сидели у рулей. Грузный лётнаб Алексеев располагался в своей кабине, а длинноногий кинооператор Вильгельм Иосифович Блувштейн (1901–1972) втаскивал свой тяжёлый киноаппарат с массивной треногой в небольшую дверцу кабины. Чухновский дал газ, и самолёт рванулся вперёд (Самойлович, 1930. С. 114, 115).

Б. Г. Чухновский поднял в воздух свой самолёт: «Нас летело 5 человек: лётчик-наблюдатель Алексеев, он же – наша радионадежда, оправдавшаяся на многие сотни процентов; второй пилот Страубэ, механик Шелагин и кинооператор Блувштейн, <… > с громадной готовностью исполнявший все приказания и распоряжения А. Д. Алексеева в полёте, направленные главным образом к уменьшению занимаемой им и его аппаратурой кубатуры в кабине, что при его громадном росте заставляло его то складываться пополам, то служить подножкой Алексееву для производства аэронавигационных наблюдений, то переносивший мне радиограммы, и наконец я.

Первым группу на льду увидел Шелагин – он видел 5 человек. Лётчик-наблюдатель [Алексеев. – Авт.] дал наиболее точную картину виденного на льдине, как это выяснилось при приходе на "Красин”. Он хорошо видел двух человек, близко находившихся друг от друга, почти рядом, и как бы распростёртого на льду человека на некотором расстоянии от первых двух» (Чухновский, 1929. С. 175, 176, 179).

Сесть было негде. Возвращаясь к «Красину», Борис Григорьевич попал в полосу тумана и пошёл на посадку. Он посадил самолёт на льдину недалеко от берега острова Карла XII (архипелаг Шпицберген. – Авт.), снеся при этом шасси и поломав два винта.

Лётнаб Алексеев и механик Шелагин установили мачту для радиосвязи с «Красиным» и сообщили на ледокол местонахождение потерпевшего аварию самолёта. Если бы не радио Алексеева, чухновцы также оказались бы затерянными во льдах. Совершив неудачную вынужденную посадку, экипаж ЮГ-1 «Красный медведь» сообщил на «Красин» об отказе от помощи до тех пор, пока на борт ледокола не будут подняты участники экспедиции Нобиле. Алексеев передал следующее сообщение Чухновского: «…Сели на торосистое поле, в миле от берега. <…> В конце пробега снесло шасси. Сломано два винта. Все здоровы. Запасы продовольствия на две недели. Считаю необходимым «Красину» срочно идти спасать Мальмгрена. Чухновский». В первый момент отказ чухновцев от немедленной помощи вызвал у всех растерянность. Как!? Прежде спасти чужих, а уж потом наших? Отказ экипажа Чухновского принять помощь ледокола до спасения итальянцев вызвал в те дни восхищение всего мира. Имя нашего лётчика за несколько часов облетело всю планету и летом 1928 г. он стал самым популярным человеком Земли (Миндлин, 1972. С. 99, 100, 168).

В отличие от советских авиаторов и моряков, дух части зарубежных экспедиций, по словам Миндлина, отравляли нездоровое соперничество, погоня за сенсацией, даже авантюризм. Например, лётчик Шюберг (Schuberg) снял с льдины совершенно невредимого Лундборга, хотя на льдине находились раненые, нуждавшиеся в помощи в первую очередь. Не менее странно прозвучало заявление самого Лундборга представителям прессы, что целью его полёта на льдину Нобиле было, прежде всего, «вырвать добычу из-под носа большевиков!» (Миндлин, 1972. С. 78).

Ледовый лагерь экипажа просуществовал пять дней. Продуктов у экипажа было на две недели. К бортовым запасам добавилось мясо двух оленей, застреленных на побережье острова.

Экипажу приходилось спать по очереди внутри самолёта. Труднее всего устроиться на ночлег в самолёте было самым длинным из участников – кинооператору Блувштейну и лётнабу Алексееву. Большой, с улыбчивыми глазами, Алексеев добродушно подшучивал над самим собой. Как всегда, он облегчал товарищам жизнь на льду своей поистине неистощимой находчивостью, был, что называется, мастером на все руки. Он проявлял эту находчивость не только, когда надо было заменить самоделкой недостающий прибор, и не только, когда надо было обеспечить работу радиостанции на льду – ведь от работы радиостанции самолёта зависело спасение всего экипажа! Во время вынужденного сидения на льдине обнаружилось, что лётчики не захватили с собой ложек и посуды. Алексеев немедленно взялся за изготовление кухонной утвари из жестяных консервных банок (Самойлович, 1930. С. 170; Миндлин, 1972. С. 168).

Поскольку спасательному судну «Браганца» (Braganca) уже не было смысла продолжать плавание на восток для поиска потерпевших крушение, оно 13 июля сделало остановку в 22 километрах севернее острова Скорсби (Scoresby) и в 25 километрах северо-восточнее мыса Вреде (Vrede). Капитан судна Дж. Романья Манойя (Romagna Mannoia) приказал отправить патруль с маленькими санями, которые можно было тащить вручную, на мыс Вреде, где приземлился Чухновский со своим «Юнкерсом», сломавшим при посадке шасси.

Доставив русским лётчикам лыжи и прочее снаряжение, необходимое для ледового перехода, патруль вместе с ними должен был прибыть на «Браганцу», которая будет ждать их в 25 километрах от мыса Вреде. Чтобы преодолеть это расстояние, потребовалось шестнадцать часов утомительного перехода. Но «Юнкере», как оказалось, приземлился немного южнее мыса Вреде – во фьорде Рийп (Rijp), у западного берега Земли Оскара II (Oscar II Land).

Очень сердечной была встреча с русскими; извещенные по радио, они, оказывается, ждали прибытия «Красина». Несколько часов спустя ледокол показался на горизонте (Нобиле, 1984. С. 49).

15 июля «Красин» подошёл к лётной группе, а 16 июля самолёт разобрали и погрузили на ледокол, и отправились в Кингс-Бей (Kings Вау) (Чухновский, 1929. С. 181, 182).

Как выяснилось позже, экипаж Чухновского обнаружил не трёх, а двух человек – Ф. Цапни и А. Мариано. Шведа к тому времени уже не было в живых, а за третью человеческую фигуру лётчики приняли разложенную на льду одежду.

Обнаружив двух итальянцев, авиаторы тем самым сузили район поисков остальных. 12 июля «Красин» подошёл к месту, указанному Чухновским, и взял на борт Цапни и Мариано. В тот же день были сняты со льда и все остальные оставшиеся в живых участники полёта на «Италии». Затем ледокол направился к месту посадки самолёта Чухновского.

Передав спасённых на борт итальянского судна «Читта ди Милано» (Citta Di Milano) и оставив в Кингс-Бее самолёт с экипажем, «Красин» пошёл в норвежский порт Ставангер (Stavanger) для устранения повреждений, полученных во время операции. Отсюда 24 августа ледокол отправился в новый поход – теперь на поиски людей, унесённых оболочкой дирижабля. Тайной оставалась и судьба самолёта «Латам-47» (Latham) Р. Амундсена.

Этот рейс оказался безрезультатным. 1 сентября, когда ледокол миновал остров Медвежий, по радио получили сообщение о том, что у северных берегов Норвегии найден поплавок гидросамолёта «Латам». Теперь трагическая судьба его экипажа и самого Амундсена не вызывала сомнений. «Красин» пошёл к мысу Нордкап (Nordkapp), поднялся почти до 822 с.ш., а оттуда спустился к Земле Франца-Иосифа. На всём маршруте не было замечено следов пропавшего дирижабля. Надвигалась полярная зима, со времени катастрофы прошло уже три месяца, пора было сворачивать спасательные работы. «Красин» получил приказ возвращаться домой. Восемь погибших членов экипажа дирижабля, девять погибших спасателей – таков печальный итог.

За время поисковых работ иностранными пилотами было совершено всего две удачных посадки на лёд: швед Э. Лундборг вывез Нобиле, а затем самого Лундборга, потерпевшего аварию, снял с льдины лётчик Шюберг. На этом фоне выгодно отличались действия советских авиаторов Б. Г. Чухновского и Михаила Сергеевича Бабушкина (1893–1938) (илл. 19). Советская пресса писала: «1928 г. останется надолго памятен блестящим участием советских лётчиков Чухновского, Бабушкина, Страубе, Алексеева в спасательных экспедициях “Красина” и “Малыгина”» («Красная вечерняя газета», 3.02.1933 г.). «Русские дали европейской цивилизации первый урок»; «Мы смотрели на Россию широко раскрытыми глазами», – писали иностранные газеты. Весь мир в те дни рукоплескал подвигу советских полярников – моряков, лётчиков, учёных (Шпаро, 1987. С. 26).

Отношения между иностранцами глубоко поразили советских людей. Анатолий Дмитриевич, в частности, спустя много лет говорил об этом так: «Люди, казавшиеся мне сильными и мужественными, способны значительно меняться под влиянием тяжёлых обстоятельств. Одни собирают в кулак волю и силы. Другие теряются. Думаю, что к таким людям можно отнести и Нобиле. После катастрофы он заметно утратил власть над собой и окружающими. Утратил ответственность руководителя экспедиции. Командир, покинувший подчинённых в трудную минуту, уже не командир. Можно искать и находить оправдание его поступку. Нобиле занимался этим пять десятилетий. Меня он не убедил. Мне было тогда двадцать шесть лет, и урок “Италии”я запомнил на всю жизнь» (Кублицкий, 1988. С. 184).

8 октября в Большом театре чествовали героев «Красина» и «Малыгина». Постановлением Президиума ЦИК СССР участников экспедиции наградили орденами, том числе летный состав «Красина» – Чухновского, Страубе, Алексеева и Шелагина орденами Красного Знамени («Красный Север», 1928, № 236), высшей наградой страны на то время.

Илл. 19. Полярный лётчик М. С. Бабушкин. Почтовая карточка. Худ. К. И. Максимов, 1929 г.

Для Чухновского и Алексеева (илл. 20) общественное признание их заслуг было ценно вдвойне. В походе «Красина» на помощь итальянцам они продемонстрировали огромные возможности авиации и радио в Арктике, а также результаты совместного применения самолёта и ледокола.

После завершения спасательной экспедиции А. Д. Алексеев совершил обширное турне по родной стране – от Москвы до Сахалина, выступая с рассказами о подвигах соотечественников в далёкой Арктике перед молодёжью, рабочими и колхозниками, интеллигенцией, военнослужащими. 3 ноября Анатолий Дмитриевич вместе с несколькими участниками экспедиции выехал из Москвы и только в начале 1929 г. они вернулись обратно. Только из крупных городов Алексеев посетил города Вятку [Киров], Пермь, Свердловск [Екатеринбург], Челябинск, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Уссурийск, Владивосток (РГАЭ. Ф. 1147).

Илл. 20. А. Д. Алексеев и Б. Г. Чухновский [1928–1929].

Из домашнего архива Д. А. Алексеева

В 1969 г. режиссёром Михаилом Константиновичем Калатозовым (1903–1973) был снят советско-итальянский фильм «Красная палатка», посвящённый экспедиции дирижабля «Италия». Роль Чухновского исполнял Никита Сергеевич Михалков, а Алексеева – Юрий Владимирович Назаров. Сами герои спасения «Италии» оценивали фильм весьма критично. Они считали, что подвиг советских авиаторов и моряков изображался как частный эпизод, вне связи со всей предшествующей борьбой русского народа за освоение Крайнего Севера. Высказывались претензии к актёрам, которые, по мнению Чухновского и Алексеева, исполнили свои роли поверхностно, в стиле мелодрамы, без глубокого психологического проникновения. «Врут, как очевидцы», – со свойственной ему иронией высказался по поводу фильма Анатолий Дмитриевич (Морозов, 1979. С. 3–4, 37, 38). Интересно то, что некоторые кадры фильма, связанные с радиолюбителем Н. Р. Шмидтом, сняты в г. Загорске (ныне г. Сергиев Посад), на родине А. Д. Алексеева.

В конце 1928 г. А. Д. Алексеев на основе опыта предыдущих полётов подготовил «Проект работы самолёта в Карском море в навигацию 1929 года», в котором обосновывал необходимость присутствия самолёта в Арктике «для быстрого и безопасного прохода судов». В проекте Анатолий Дмитриевич приводит примеры исследований Арктики иностранными учёными и обосновывает её изучение советскими учёными «для сохранения приоритета в исследованиях Арктики». В тексте документа приведены тщательно рассчитанные расстояния от пункта к пункту и полётные часы, намечены базы горючего по маршрутам полётов с количеством горюче-смазочных материалов на них, даны расходные сметы на снаряжение, оборудование, ГСМ. Как радиоспециалист он приводит соображения по работе радио в Арктике: какие лучше применять типы приёмников и передатчиков, радиоантенн, батарей и т. п. Рассматривает он также, и какие типы самолётов наиболее пригодны для работы в Арктике и, ссылаясь на опыт работы с Б. Чухновским, а также ссылаясь на опыт других лётчиков, предлагает «Юнкерс-13» (Junkers F.13) (РГАЭ. Ф. 1147).

3. Зарождение полярной авиации (1929–1932 гг.)

С 1928 г. и по декабрь 1929 г. Алексеев состоит в должности старшего инспектора-наблюдателя, а с декабря 1929 г. по апрель 1930 г. служит старшим инженером Научно-исследовательского института военно-воздушных сил (НИИ ВВС) РККА в г. Москве. Во время работы в НИИ он конструирует бортовую рацию для намеченного на лето 1929 г. перелёта наших авиаторов в Америку (Морозов, 1979. С. 38). В мае 1930 г. Алексеева увольняют в резерв РККА.

1929 г. стал важным рубежом в освоении Севера. Стартовала первая пятилетка. В короткий срок удалось восстановить народное хозяйство страны от разрухи Гражданской войны. После первых успехов всё казалось осуществимым, ставились большие задачи, повсеместно людей охватил невиданный до этого энтузиазм.

Освоение высоких широт шло по двум основным направлениям: становление промышленности и развитие транспорта. С первых дней советской власти в г. Новосибирске начал функционировать Комитет Северного морского пути (Комсеверпуть). Ежегодно из европейской части страны в устья сибирских рек проводилось от трёх до шести торговых судов – так называемые Карские товарообменные экспедиции. К концу 1920-х гг. скептическое отношение к этому вопросу в Москве изменилось на положительное.

В 1929 г. на базе Комитета был организован транспортно-промышленный комбинат под тем же названием – Комсеверпуть. Масштаб работ возрос многократно, в том году на Обь и Енисей направили сразу 26 пароходов за сибирским лесом.

Чтобы провести такой караван через Карское море, требовалось соответствующее обеспечение. Впервые для ледовой проводки выделили самый мощный по тем временам ледокол «Красин». Большой удачей для организации воздушного обеспечения предстоящей экспедиции явилось знакомство двух энтузиастов полётов в Арктике, Б. Г. Чухновского и А. Д. Алексеева, с молодым сотрудником Народного комиссариата торговли Марком Ивановичем Шевелёвым (1904–1991), недавним студентом факультета воздушных сообщений Петроградского института инженеров путей сообщения.

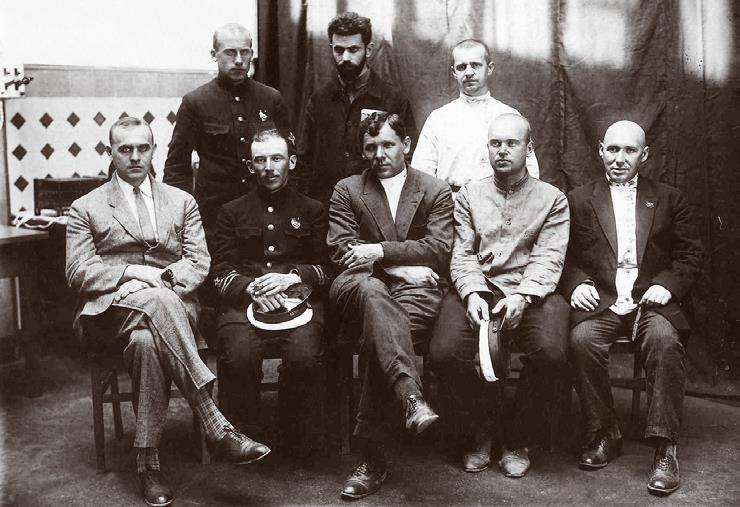

Илл. 21. В радиолаборатории. Подготовка к экспедиции 1929 г.

Сидят: второй слева – начальник экспедиции полярный летчик Б. Г. Чухновский, штурман-радист А. Д. Алексеев (второй справа). Стоят: пилот Страубе (первый справа). Из домашнего архива Д. А. Алексеева

Еще до красинского похода Чухновский вместе с Алексеевым продумали план авиационной работы в Арктике (илл. 21). Они намеревались уже в 1928 г. участвовать в проводке судов Карской экспедиции. Ими был подписан проект организации воздушной разведки льдов в Карском море в навигацию 1928 г. В этом проекте было предусмотрены перелёт одномоторного поплавкового «Юнкерса» в Арктику, доставка для него горючего на ледоколе, намечены маршруты полётов и базы, перечислено необходимое оборудование для самолёта (Морозов, 1979. С. 23).

М. И. Шевелёв воспоминал об этой встрече: «Начну с того, как пришла судьба. Она пришла в лице двух весёлых военморлётов, как тогда называли военно-морских лётчиков. Это были Борис Григорьевич Чухновский и Анатолий Дмитриевич Алексеев. Они пришли в тогдашний Наркомторг разыскивать киноленту, которая была снята во время поездки Чухновского по Европе с докладами об экспедиции Нобиле. На весь мир гремели тогда наши лётчики. В то время это было политически невероятное событие – сегодня даже трудно это себе представить» (Шевелёв, 1999. С. 4).

Эти двое весельчаков сумели за короткое время уговорить М. И. Шевелёва перейти со скучной канцелярской работы в Наркомторге, где он ведал авиационным импортом (Алексеев, 1937. С. 158), в объединение «Комсеверпуть». Втроём они образовали инициативную группу по созданию авиационной службы при Комсеверпути. С помощью редактора «Известий» Ивана Михайловича Гронского (1894–1985) они вышли на писателя Алексея Максимовича Горького (1868–1936), а через того – на народного комиссара по военным и морским делам Климента Ефремовича Ворошилова (1881–1969), который распорядился выделить им гидросамолёт из состава ВВС ЧФ.

Прежде чем перегнать «трофей» на Север, пришлось повозиться с его переоборудованием для целей ледовой разведки. Опыт полётов Чухновского показывал, что самолёт не должен быть привязан к базовому пароходу, а обязан действовать автономно, самостоятельно, с необжитых берегов. Для этого, помимо палаток, спальных мешков и прочего, необходима была надёжная радиостанция, которая могла бы связываться с морскими судами в воздухе, с земли и воды. В воздухе проблем не было: на крыле самолёта стояла маленькая динамо-машина с пропеллером, во время полёта пропеллер вращался, вырабатывая ток, и рация работала. Антенна при этом выпускалась за борт и выполняла свои функции. Для работы с поверхности земли или воды нужны были специальный мотор с генератором и складная мачта для антенны. Эту мачту сконструировал и изготовил лётчик-умелец А. Д. Алексеев. Необходимые генератор и мотор удалось достать Шевелёву, пользуясь своими связями в Наркомторге (Бурлаков, Шишкин, 2017. С. 12).

В мае 1929 г. акционерное общество «Комсеверпуть», занимавшееся экспортом леса из северных районов Сибири, заинтересовалось возможностью использования самолёта для ледовой разведки, обеспечивающей поиск оптимальных путей продвижения караванов судов. С 1929 г. началась систематическая работа самолётов для обслуживания карских экспедиций Комсеверпути. 1 июля 1929 г. Президиум советской группы «Аэроарктика» рассмотрел план воздушной экспедиции для поддержки Карской экспедиции, разработанный лётчиком Б. Г. Чухновским (илл. 22).

Илл. 22. Экспедиция 1929 г. Начальник экспедиции, командир самолета «Дорнье-Валь», полярный летчик Б. Г. Чухновский. Из домашнего архива Д. А. Алексеева

Полёт предполагалось совершить по маршруту Архангельск – Маточкин Шар – остров Диксон – и далее на Северную Землю для определения там астрономических пунктов и аэрофотосъёмки. «Аэроарктика» поддержала проект. Самолёт «Дорнье-Валь» (Dornier «Wai» или Do. J «Wai»), получивший персональное имя «Комсеверпуть № 1» с экипажем в составе командира корабля Б. Г. Чухновского, второго пилота Георгия Александровича Страубе (1902–1941), лётчика-наблюдателя и конструктора-радиста А. Д. Алексеева (илл. 23) и бортмеханика А. С. Шелагина совершил перелёт в Арктику по маршруту Севастополь – Таганрог – Сталинград – Самара – Рыбинск – Архангельск – Югорский Шар – Карское море – Диксон – Красноярск. В августе 1929 г. этот самолёт начал ледовую разведку в Карском море. Это была первая длительная систематическая разведка льдов для обеспечения навигации по Северному морскому пути (Самойлович «а», 1933. С. 35; Яковлев, 1982. С. 359). Экипаж должен был обеспечивать ледовой разведкой караван ледокола «Красин». Пролетая над ледоколом при первой встрече, экипаж передал радио: «Приветствуем ледокол с началом совместной работы в Карском море». На самолёте шли Чухновский, Страубе – пилотами, лётчик-наблюдатель и конструктор-радист Алексеев, бортмеханик Шелагин, и сотрудник Комсеверпути Шевелёв (Зингер, 1930. С. 61; Зингер «а», 1932, с. 23). После выполнения разведочного полёта экипаж вернулся к каравану. 20 августа с «Леонида Красина» заметили самолёт. Он рулил к кораблю, работая одним мотором. Его приняли на буксир. Экипаж поднялся на палубу по штормтрапу. Один из моторов самолёта сдал во время полёта, сделал несколько выхлопов и заглох. Над открытым морем лопнул вертикальный валик мотора. Лётчик-наблюдатель Алексеев, взойдя на борт «Леонида Красина», сказал: «Теперь нам остаётся ещё посадка на лёд, и всё будет олрайт» (Зингер, 1930. С. 94).

Таким образом, полётами лётчиков Б. Г. Чухновского, М. С. Бабушкина, Г. А. Страубе и А. Д. Алексеева началась систематическая ледовая разведка над морями Арктики (Сузюмов, 1981. С. 37). Сам Анатолий Дмитриевич утверждал, что «самолёт – оружие ледовой разведки весьма действенное» (РГАЭ. Ф. 1147).

16 сентября 1929 г. самолёт «Комсеверпуть № 1», имея на борту пилота Б. Г. Чухновского и лётчика-наблюдателя А. Д. Алексеева, поднялся из бухты Диксона и лёг курсом на Северную Землю. По донесению экипажа, первоначально полёт протекал успешно, и лётчики рассчитывали благополучно достичь намеченной цели. Но от Пясинского залива обстановка резко изменилась: самолёт попал в полосу густого тумана и от мыса Михайлова вынужден был повернуть назад. Несмотря на неудачу, этот полёт принёс ценные сведения. Лётчики установили существенную неточность карт гидрографического управления: было открыто более сотни больших и малых островов, не помеченных на картах (Белов, 1959. С. 355)