О чём рассказал архив. Документальная повесть

Писатель В. Я. Зазубрин – А. М. Топорову:

«21 ноября 1933 г.

…Кое-что я сделал. А именно: доложил о Вас Алексею Максимовичу. Он считает, что Вас надо издать. Он вернётся из Крыма в январе, и тогда я вручу ему книгу, мною подобранную».

«Москва, 27 января 1934 г.

…О вашей книге я разговаривал с Алексеем Максимовичем дважды. В первый раз он одобрил идею её издания вообще, во второй раз подошёл к делу более конкретно. Он требует, чтобы книга давала не только диактологический материал, но и говорила о широте кругозора коммунаров. Он говорит, что 2-я книга будет им поддержана, если в неё Вы включите материалы по разбору Толстого Льва, Гёте, Гейне, Ибсена и русских классиков, надо, конечно, и самого его включить. Присылайте мне эти материалы, и книга пойдёт».

Всё складывалось прекрасно. В то же время А. М. Топоров понимал, что требования А. М. Горького предопределяют новый, весьма трудоёмкий цикл работы. Теперь уже нельзя было уповать на издание находящихся в Госиздате второго и третьего томов крестьянской критики, состоящих только из отзывов о произведениях русской и иностранной литературы. По существу, основное требование А. М. Горького сводилось к дополнению книги глубокой и кропотливой исследовательской работой в области духовного мира крестьян-коммунаров до и после создания коммуны «Майское утро», влияния на это лучших образцов классической литературы, наконец, к систематизации в соответствии со сказанным всех неизданных отзывов. Так, во всяком случае, воспринял все Адриан Митрофанович.

Два с половиной года шла изнурительная работа. И в каких условиях! Враждебное окружение очёрской действительности, два раза выгоняли и восстанавливали на работе, выбрасывали из квартиры. Да ещё и учился заочно в Пермском педагогическом институте. О том, как учился, рассказывают некоторые архивные изыскания:

«Пермский государственный пединститут, заочный сектор.

ОТЗЫВ

Заочник Топоров А. М. обладает глубоким и основательным знанием по диалектическому материализму. Сдал отлично этот предмет. Может быть использован в качестве преподавателя диалектического материализма в техникумах.

6 января 1935 года.

Профессор – Тительман».

Из «Зачётной книжки» (1936 г.) студента исторического факультета заочного сектора Пермского государственного пединститута:

«Фамилия – Топоров, имя – Адриан, отчество – Митрофанович».

И далее:

«Отметки первого курса – семь „отлично“ и „очень хорошо“, других нет.

Отметки второго курса – шесть „отлично“, других нет.

Отметки третьего курса – одно „отлично“, других нет.».

Но других на этот раз нет ещё и потому, что учёбу в институте пришлось бросить: под угрозой была подготовка к изданию второй книги «Крестьяне о писателях», теперь уже почти готовой, заново скомпонованной, дополненной авторскими исследованиями и перепечатанной в четырёх экземплярах, – по весу не меньше пуда! К тому же вынашивалось в последние месяцы и созрело решение расстаться с недружелюбным Очёром, перебраться в Москву или её окрестности. И это было важно, было правильно.

Но последовал первый непредвиденный удар.

Адриан Митрофанович вознамерился доложить о готовой по существу к изданию второй книге «Крестьян» лично А. М. Горькому и попутно хлопотать перед Наркомпросом о переводе на московские земли.

В середине июня 1936 года А. М. Топоров разочарованным вернулся из Москвы и рассказал семье:

– Покончив со своими учительскими делами, всё же решился я – чем чёрт не шутит! – прорваться к Алексею Максимовичу, рассказать о второй книге. Зазубрина в Москве не было. К сожалению! Созвонился с другим моим мудрым наставником – Викентием Викентьевичем Вересаевым, спросил совета. Тот своим устрашающим, рокочущим басом (даже в трубке затрещало) грохнул мне в ухо: «А что-о! Дело-о! Ждите: я позвоню Петру Петровичу Крючкову»… Где-то через час опять грохочет: «Договорился. Горький согласен. Завтра, в первой половине дня. Я тоже подъеду».

Не мог я ни есть, ни спать, ни найти себе места… Утром в приёмной встретились с В. В. Вересаевым. Просидели часа два. Потом появился П. П. Крючков и скороговоркой бросил: «Извините, уважаемые – Горькому что-то плохо, принять вас не сможет». И сразу же исчез за дверью.

Вересаев, помню, нахмурился, даже буркнул: «Не загордился ли? Не похоже».

Всё это рассказал семье Адриан Митрофанович где-то в середине дня. А вечером, когда включили за ужином радио, в комнату хлынула долго не прекращавшаяся траурная музыка. В перерыве диктор сообщил: «Страна понесла тяжёлую утрату – скончался Алексей Максимович Горький».

Это было 18 июня 1936 года.

Через два месяца семья А. М. Топорова временно поселилась в одной из комнат (предназначалась для учительской) только что построенной Раменской школы №5. Здесь же поселились трудные хлопоты, связанные с публикацией статьи «ТОЛСТОКОЖИЕ», и ещё более трудные думы о судьбе второй книги «Крестьяне о писателях»: нет А. М. Горького, куда-то бесследно исчез В. Я. Зазубрин…

Повеяло 1937-м годом, пахнуло злым ветром с Урала.

Не забыли о Топорове в Очёре «обиженные» им «отцы просвещения» и районные верха. В страстном рвении отомстить поспешили создать в духе времени чёрное досье на Адриана Митрофановича. Потрясли, как и где положено, давнего очёрского друга А. М. Топорова, по рекомендации которого в 1932 году и состоялось его переселение из «Майского утра». Многое писал в своё время этому «другу» Адриан Митрофанович о своих алтайских и сибирских злоключениях, связанных с селькоровской неуёмностью и обидами некоторых литераторов на нелицеприятную критику коммунарами их произведений.

Не отзывы А. М. Горького, В. Я. Зазубрина, В. В. Вересаева, Н. А. Рубакина брали на учёт очёрские изыскатели. Ко времени было другое. Вот это.

В письме очёрскому другу (тогда без кавычек) А. М. Топоров в 1932 году писал:

«Вот как расправились со мной районные профсоюзные деятели —

СЛУШАЛИ:

Об исключении Топорова из профсоюза. Докладчик Кокорин.

ПОСТАНОВИЛИ:

Топорова исключить из членов Союза, снять звание красного учителя за антисоветское отношение к школе, за идеологическое искривление в работе коммуны… Судить показательным судом. Всё это осветить в печати.

Председатель – Титов.

Секретарь – Сажина».

«Годится!» – радовались «изыскатели».

Газета «Советская Сибирь» от 21.03.1928. со статьей О. Бара, направленной против А. М. Топорова. Личный архив И. Г. Топорова

А вот ещё что нашлось у очёрского «друга», это тоже послал ему А. М. Топоров:

«Советская Сибирь», от 21 марта 1928 года, статья журналиста О. Бара «КАК УЧИТЕЛЬ ТОПОРОВ РАЗЪЯСНЯЕТ КРЕСТЬЯНАМ-КОММУНАРАМ КИТАЙСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ И СОВРЕМЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ»:

«В Коммуне „Майское утро“, – сказал мне секретарь райкома, – ты встретишь учителя Топорова. В прошлом он активно боролся против нас, был, говорят, эсером. Интересный тип!»

…На сцене появился Топоров с «Советской Сибирью» в руках:

– На острове Ханян установилась советская власть. Приехали два рыбака, построили шалаш и выкинули красный флаг… Ну, им солдаты и прописали советскую власть, по первое число! Ха-ха!

Сегодня Топоров читает „Гайавату“ Лонгфелло. Предшествует вступление:

– Перевёл эту поэму на русский язык знаменитый русский поэт Иван Бунин. Бунин много внёс своего хорошего в „Гайавату“…

Дело! Русский белогвардеец-помещик, ведущий и сейчас за границей травлю СССР, попал трудами Топорова в добрые люди…

Обратный путь далёк. Укутавшись в тулуп, думаешь:

– Вот человек. Семь лет, как он закопал себя в деревне. Активной, неутомимой работой создал себе авторитет на весь район. Авторитет этот – теперь ширма, непроницаемая броня для по существу, далеко не нашей агитации.. Перед нами хитрый классовый враг, умело окопавшийся и неустанно подтачивающий нашу работу…

В Косихе подробно говорю с секретарём райкома. Он отвергает возможность перевоспитания»…

И ещё одна «находка» из всё той же переписки, и убийственное свидетельство «друга» о ней.

Подарок участнику Первого Всесоюзного учительского съезда – одно из вещественных доказательств судилища над А. М. Топоровым, 1925. ГМИЛИКА (г. Барнаул).

Это высокохудожественное произведение Государственного Владимирско-Александровского Треста хлопчатобумажных фабрик – платок с портретом В. И. Ленина в центре – в круге из фигур трудящихся разных профессий; по углам – портреты в малых кругах: вверху К. Маркса и Ф. Энгельса, внизу – Л. Д. Троцкого и М. И. Калинина (реликвия сейчас хранится в фондах Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. – И. Т.). Таких платков в Советском Союзе должно было быть 1666 штук. Под изображением надпись: «Делегатам 1-го Всесоюзного Учительского Съезда. Москва. 12 января 1925 года».

Топоров был один из 1666 делегатов того Съезда.

В 1925 году в Очёр была послана фотография с платка, а в 1937 году в Очёре было рождено свидетельство «друга» Топорова о том, что он видел этот платок в натуре висевшим на стене квартиры Адриана Митрофановича Топорова, да ещё с портретом Л. Д. Троцкого в центре. Всё было почти так, вот только портрет Троцкого – и не в центре, а как мы помним, в нижнем углу – жена А. М. Топорова – Мария Игнатьевна давно уж к тому времени закрасила чёрными чернилами и зашила чёрным лоскутом.

Нашлись в Очёре и «эрудиты», которые раздобыли для досье ещё более весомые доказательства. Вот эти, например.

Журнал «Октябрь», Москва, №12 за 1930 год. Пишет не кто-нибудь, а знаменитейший по тем временам столичный писатель Федор Панфёров, автор романа «Бруски», резко раскритикованного коммунарами:

«Есть другая критика, критика, враждебная САМОЙ ИДЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, критика учителя из коммуны „Майское утро“ Топорова, который работает исключительно в угоду ДЕРЕВЕНСКОГО ИДИОТИЗМА».

Или это, например:

«Книга Топорова „Крестьяне о писателях“ – образец беспринципной, антимарксистской критики литературных произведений».

И это не где-нибудь, а в «Сибирской советской энциклопедии»! (1932 г., автор статьи А. В. Высоцкий).

В добавление к перечисленному – всё «очёрское» – газетная статья «Контрреволюционное гнездо в средней школе», приговоры об изгнании А. М. Топорова с учительской стези и т. п.

В своё время Адриана Митрофановича ознакомят с досье и с его авторами на очной ставке. Но до этого будет ещё длинный путь, начавшийся 17 мая 1937 года в городе Раменское…

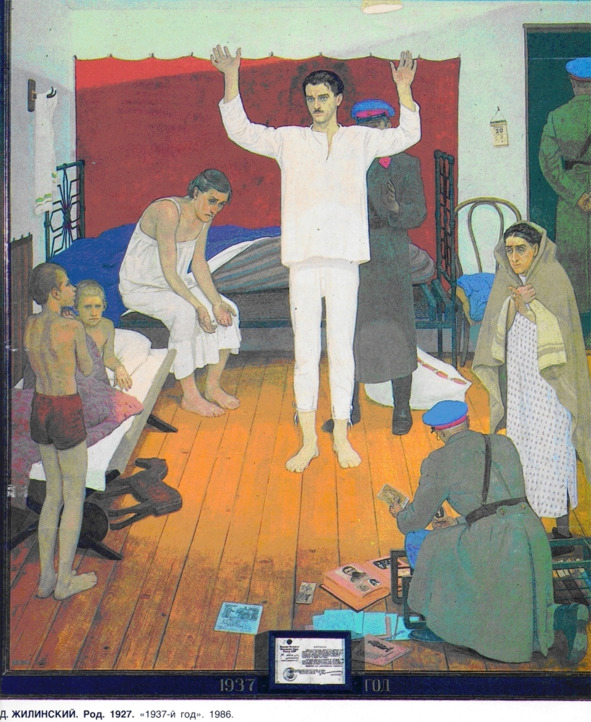

Глава 3. 1937 ГОД (ИЗ ДНЕВНИКА СЫНА А.М.ТОПОРОВА – ГЕРМАНА)

Семья Топоровых: Мария Игнатьевна, сын Герман, Адриан Митрофанович, сын Юрий. Коммуна «Майское утро», 1925 г. Личный архив И. Г. Топорова.

«1937 год, 22 мая.

г. Раменское.

В моей жизни произошёл неожиданный и трагический поворот. То, что случилось, раньше показалось бы мне бредом, глупой фантазией. Но это произошло… как гвоздь вколотили в душу. Гнетут вопросы: ПОЧЕМУ? ЧТО, ПРАВДА?

Несчастье пришло в нашу семью 17 мая, в тот день, когда окончились основные занятия в школе. Впереди – экзамены и беззаботный ребячий отдых. За окнами сияло солнце, манил к себе недалёкий сосновый бор. С двух последних уроков мы – я и ещё два моих приятеля, удрали. Сначала на лесной поляне играли в футбол (точнее сказать, „в портфель“). Потом один из нас возбудил животрепещущий разговор о достоинствах наших соклассниц.

– Ничего странного, – заявил он, – восьмой класс всё же окончили.

– Что из тебя к 30-ти годам будет! – заметил другой.

Я молчал, но тема разговора, в сущности, была приятна и мне…

Интересная жизнь сложилась у меня в Раменском: учусь в одной городской школе, живу в другой, где работает отец. Между школами три километра: то пешком, то на электричке…

Поднялся на второй этаж, иду к комнате, которую мы занимаем. Вдруг её дверь резко распахнулась, мелкими, торопливыми шагами из комнаты выбежал директор школы. Запомнились его испуганные, округлившиеся глаза на безбровом гладком лице кирпичного цвета. Пробегая, он бросил на ходу:

– Скажи им, что сейчас принесу.

Я не понял, что он принесёт, но мне стало страшно: у матери в последнее время участились серьёзные сердечные приступы. Я стремительно ринулся в распахнутую дверь. Увидел: на жгуче пылающем фоне окна, расчерченного тёмным переплётом, выделялся ещё более тёмный, густо-синий силуэт широкоплечего человека, стоявшего ко мне спиной недалеко от входа. Сбоку торчала кобура револьвера, на голове – диск форменной фуражки.

Д. Д. Жилинский. «Триптих 1937 год». Государственная Третьяковская галерея, 1987 г.

Фигура сделала шаг в сторону и, кажется, повернулась ко мне. Но я уже смотрел не на неё. Ещё двое военных в глубине комнаты склонились над раскрытым сундуком и бесцеремонно выбрасывали прямо на пол его содержимое. Направо, у стены, полуобняв рукой за плечи припавшую к нему мать, стоял отец. Он смотрел на тех двоих и вроде бы внешне был спокоен. Только лицо его было бледно-жёлтым, да на одной из щёк иногда напряжённо дергалась кожа.

Навстречу мне глянуло заплаканное, с тоскливыми жуткими глазами лицо матери.

– Сынок! Папу нашего арестовывают, – выкрикнула она и задохнулась в новых рыданьях.

Я кинулся к ней, к отцу, тоже припал к нему и ничего не мог выговорить. Больше того – я ничего не мог понять.

– Мария, – заговорил отец, – сын, не бойтесь. Это Очёр мне пакостит. Но всё выяснится, кончится хорошо, как было не раз.

Постепенно мать затихла. Так втроём, тесно прижавшись друг к другу, молча простояли мы всё время, пока шёл обыск. Было ещё светло, когда он окончился, и широкоплечий человек (очевидно, старший) кивнул отцу и сказал:

– Вы пойдете с нами… Тёплые вещи прихватите.

Я и мать похолодели от этой сдержанной суровой заботы: значит, предстоит долгая разлука…

Но мама – она все-таки молодец! Быстро собрала самые необходимые и негромоздкие вещи, удобно уложила их в лучший мешок (так посоветовал старший), достала тёплое пальто, шерстяные носки, шапку. Вернулся директор школы с папкой в руках. Теперь я понял – он принёс служебное дело отца.

– Подпишите протокол изъятия, – ему и отцу приказал старший.

Директор подписал послушно, не глядя.

– Изъяты: один из пяти наличных экземпляров книги „Крестьяне о писателях“, хлопчатобумажный платок исполнения 1925 года, письма литераторов Зазубрина, Аграновского, Сосновского, сборник речей Луначарского, – это вслух прочитал отец, внимательно разглядывая протокол. Потом он пожал плечами и расписался.

Поразило ещё – пожалуй, больше всего: двое закончивших обыск расчистили пинками путь к кровати (стульев у нас было мало), уселись на неё и закурили. Всё это с безразличными, неторопливыми движениями, как при самой обыденной, привычной работе.

Старший взялся за ручку двери, двое поднялись и начали быстро доставать наганы, но первый махнул на них рукой. Сказал мне и матери:

– Не провожайте, не нужно этого.

– Да-да, подтвердил и отец, целуя нас на прощание. – Сын, ты уже вырос. Береги мать, её сердце. Глядеть в глаза никому не бойся: я не преступник и сумею постоять за себя…

Ушли…

Да, я обязан быть твёрдым… Ещё обязан знать, что детство мое кончилось…

26 мая.

Сегодня почему-то задумался над чередой политических событий…

1934 год. Выстрел Николаева в Смольном. Военная коллегия Верховного суда СССР.

1936 год. Новый процесс: Каменев, Зиновьев… Газеты полны отчётами о разоблачениях всё новых и новых „врагов народа“. В них промелькнули и знакомые фамилии: Зазубрин, Сосновский…

В этом же году – смерть Горького и зловещие слухи вокруг неожиданной кончины писателя.

Сейчас 1937 год. И хоть мне нетрудно верить в честную жизнь отца, но все равно страшно… Невыносимо жить…

Ночь с 17 на 18 мая была для меня бессонной. Под утро только пришло тяжёлое забытье, от которого скоро очнулся. Мама поднялась давно. Она стояла у столика в углу комнаты и несколько раз пыталась разжечь примус. Нальёт спирт в чашечку горелки, зажжёт и стоит. Спирт сгорел уже, она всё стоит. Потом повторяет…

Ещё не было шести часов утра, когда пешком мы отправились к районному отделу НКВД, к его КПЗ. Долго бродили возле большого серого барака и всё старались заглянуть с задней стороны в небольшое окно с железной решёткой. Но там было темно, никакого движения.

– Сынок! – вдруг выкрикнула мама и бросилась на другую сторону здания, к центральному входу.

Я побежал за ней. В это время отец в сопровождении трёх работников НКВД выходил на крыльцо барака.

Мама громко закричала:

– Адриан, Адриан, куда они тебя ведут?

Отец сильно изменился в лице и шагнул нам навстречу. Но нас не подпустили друг к другу.

– Куда они тебя?

– В Москву. Ищите меня в Бутырской тюрьме…

Отец старался идти медленнее, но двое его энергично подталкивали. Третий удерживал мать. Я тоже не смел отойти, видя, как лицо её стало принимать уже знакомый мне бледно-синеватый оттенок. Надрывно зарыдав и сморщившись от внезапной внутренней боли, она опустилась на землю, и, не останавливаясь, упала на бок. Растерявшись, я посмотрел в ту сторону, где вели отца. Он видел, как упала мать, и теперь не хотел идти дальше. Что-то раздражённо говорил конвоирам. Тогда они взяли его за руки и упирающегося быстро уволокли за угол улицы».

Вспоминается страшное. И как оставшийся с нами конвоир – снова с полным безразличием – поднялся на крыльцо и, даже не оглянувшись, исчез в двери. И как я оттащил бьющееся тело матери метров на сорок в редкий берёзовый лесок и прислонил к стволу одного из деревьев. Вспомнив советы знакомого врача, стал растирать ей руки от кисти к плечу. Нескоро, но всё же дрожь стала утихать, восстановилось тяжёлое дыхание, зато в глазах появился никогда не виденный мной яростный, сумасшедший блеск. И не слышал я никогда такого, произносимого явно в бессознательном бреду:

– Скорее иди… Где наш молоток? Отыщи… Дай сюда!

Боже мой! Я понял, что это было, молоток – единственное холодное оружие, имевшееся когда-либо в доме и которым мать владела в совершенстве…

С 19 мая начались наши ежедневные поездки к Бутырской тюрьме. Но чего можно было добиться перед всегда наглухо закрытыми воротами с небольшим круглым глазком, тоже закрытым изнутри. Лишь через три дня мы разобрались, где справочная тюрьмы. Долго стояли там, в хмурой, разговаривающей шёпотом очереди. Узнали: отправлен на Урал – для следствия…

Потом будут ещё аресты нескольких знакомых учителей, будет письменное предписание нового директора школы №5 об освобождении комнаты в двухдневный срок и выезд с довольно громоздким багажом (часть с собой, часть – в основном, книги, ноты, рукописи – малой скоростью в слободу Казацкую города Старый Оскол к сестре Адриана Митрофановича Екатерине Митрофановне Дягилевой).

Глава 4. СТАЛИНСКИЕ «АКАДЕМИИ»: КАКИЕ БЫВАЮТ «СЧАСТЬЯ»

Дальнейшая жизнь Адриана Митрофановича – конечно, это эпопея: шесть тюрем, два лагеря. Мало о ней он написал сам в автобиографических мемуарах «Интересное это занятие – жить на земле!». Ничего не сказано и в изданной в 1980 году части этих мемуаров «Я – учитель». Писать об этом почти всё время было противопоказано. Зато сколько было рассказов в кругу семьи и близких друзей!

Эпопея была жуткая: Топоров не однажды стоял у грани земного существования, но при этом не один раз он испытал и «великие счастья» особого тюремно-лагерного оттенка. Предлагаемый отрывок – это только кое-что из начала и кое-что из конца эпопеи, которую сам Адриан Митрофанович именовал «МОИ АКАДЕМИИ» и в шутку утверждал, что у него образовательный ценз выше, чем у Горького, поскольку у того были лишь «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ».

* * *

В архиве есть запись А. М. Топорова:

«Когда меня спрашивают о самом счастливом дне моей жизни, я отвечаю: 29 октября 1937 года, когда свердловская спецколлегия на судилище в Перми пожаловала мне всего „пятёрку“. Ведь брехало на меня 9 очёрцев, собравших всю грязь, вылитую на меня в Сибири и на Урале».

Счастье было действительно ВЕЛИКИМ, тем более что оно не было ожидаемым.

Следствие началось в Свердловской тюрьме, но его перенесли в пермскую тюрьму, где были собраны для показаний и очных ставок очёрские «доброжелатели» А. М. Топорова. Здесь он был ознакомлен с собранным на него досье, здесь узнал о сразившем его предательстве очёрского «друга», не поднимавшего глаз во время очных ставок, но монотонно повторявшего «нужные» показания о письмах А. М. Топорова и убийственную ложь о московском платке с портретом Л. Д. Троцкого в центре…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Из «Предисловия переводчика»: «…Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному и прекрасному. „Добро и красота незримо разлиты в мире“, – говорил он и всю жизнь искал их. Ему всегда были особенно дороги чистые сердцем люди, его увлекала девственная природа… Я написал её („Песнь о Гайавате“) на основании легенд. В них говорится о человеке…, который был послан расчистить реки, леса… и научить народы мирным искусствам… Он был известен под именем Гайавата, что значит – пророк, учитель…» И. А. Бунин, 1898 год

2

г. Очер – районный центр Пермского края в России. Речь идет о конфликте между А. М. Топоровым и районными бюрократами. – И. Топоров.

3

В 2004 году ко Дню города администрация Феодосии открыла реконструированный фонтан «Доброму гению». Реставратор памятника – феодосийский скульптор Валерий Замеховский. – И. Топоров.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: