Структура и смысл. Теория литературы для всех

Особое внимание к материи, к форме литературного произведения, собственно к словесности объяснялось, между прочим, и тем, что в рядовой критике и академическом литературоведении долгое время (да и сегодня) рассуждали о содержании без особого внимания к способам его словесного воплощения, отождествляя образ реальности с самой реальностью.

Дилемме слова без картинки или картинки без слов М. М. Бахтин противопоставил третью, парадоксальную, диалектическую позицию, тоже имеющую глубокие корни в классической эстетике: литературное произведение не существует без языка, но оно существует не только в языке.

«Язык для поэзии <…> является только техническим моментом. <…> Язык в своей лингвистической определенности в эстетический объект словесного искусства не входит. <…> Громадная работа художника над словом имеет конечной целью его преодоление, ибо эстетический объект вырастает на границах слов, границах языка как такового; но это преодоление материала носит чисто имманентный характер: художник освобождается от языка в его лингвистической определенности не через отрицание, а путем имманентного усовершенствования его: художник как бы побеждает язык его же собственным языковым оружием, заставляет язык, усовершенствуя его лингвистически, превзойти себя самого»[149].

Это вырастающее на границах слов новое образование М. М. Бахтин чаще всего называл эстетическим объектом, иногда традиционно образом («…Компоненты <…> мы можем назвать и образами, понимая под этим не зрительные представления, а оформленные моменты содержания»[150]) или даже тематическим событийным миром («Между тем тематический мир в его широком понимании и лингвистическое слово лежат в совершенно разных планах и измерениях»[151]).

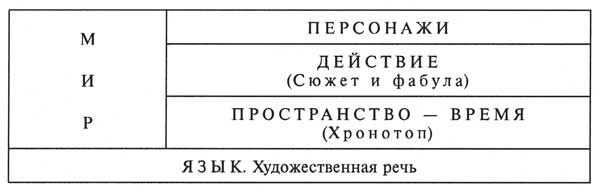

Понятие мир будет основополагающим в дальнейших рассуждениях, ибо оно, при всей метафоричности, самой семантикой фиксирует связь между произведением и действительностью (реальный мир – художественный мир) и отвечает природе читательского восприятия (булгаковская трехмерная коробочка, которая видна сквозь строчки, и есть вырастающий на границах слов мир).

Литературное произведение состоит из языка и мира – первое принципиальное разграничение в его структуре. Причем эти эстетические реальности неразделимы, но находятся в разных плоскостях: глядя на страницу и видя только слова, мы теряем мир; глядя сквозь страницу в мир, мы должны перестать воспринимать текст в его лингвистической определенности.

Лингвист, подходящий к произведению со своими специальными задачами, рассматривает текст только в его «лингвистической определенности» («„Евгений Онегин“ и русский литературный язык», «Маяковский – новатор языка»). Наивный читатель, напротив, как правило, имеет дело с ценностями мира, не обращая внимания на то, из чего они вырастают.

Задачей специалиста-литературоведа (разделяющего бахтинские теоретические установки) становится исследование взаимосвязей, процесса трансформации текста в мир при отчетливом понимании их разноприродности.

Наглядной – образной – иллюстрацией бахтинского размышления может быть парадокс Онегина. Знает ли герой пушкинского романа, что он говорит четырехстопным ямбом? Ведь как известно: «Не мог он ямба от хорея, / Как мы ни бились, отличить». Однако реплика «Боюсь: брусничная вода / Мне не наделала б вреда» и письмо Онегина – безусловный ямб.

Дело в том, что стих – феномен языка, а Онегин – созданный путем его «имманентного преодоления» образ, персонаж, пребывающий в художественном мире, по другую сторону от невидимой границы. На том уровне, на котором существуют ямб и онегинская строфа, еще нет Онегина. А там, где мы говорим о герое и событиях в его жизни, уже нет стихотворной речи.

Существует известная оптическая иллюзия фигуры и фона.

Глядя на рисунок, мы видим то два обращенных друг к другу темных профиля, то белую вазу. Но мы никогда не сможем увидеть эти фигуры одновременно.

Профессиональный филолог-интепретатор все время должен помнить об этой иллюзии и четко различать, что в данный момент является для него фигурой, а что – фоном. Он вынужден как бы попеременно надевать разные очки: пенсне для близоруких позволит четко рассмотреть фактуру, материю текста; линзы для дальнозорких – увидеть мир в целом. Попытка нацепить все сразу, скорее всего, приведет к смешным смещениям и накладкам («Образ Онегина встретился с Татьяной»), очертания объектов совершенно исказятся.

Понятие художественного произведения как «всеохватывающего единства», «замкнутого мира самого по себе» (Гегель) возникло уже в классической эстетике. В современном литературоведении термин мир популярен, но его использование зачастую так и не выходит за рамки метафоры, приобретая к тому же практически безразмерный характер.

Существуют работы о «мирах» «Евгения Онегина» и «Братьев Карамазовых», Гоголя и Тургенева, Чехова вообще и чеховской прозы в частности, Фета, Кузмина и «Стихов о Прекрасной Даме» Блока, сказки и романтизма. В библиотечных каталогах можно отыскать сборники под неожиданными («В мире Добролюбова» – миры, следовательно, создает и критик!) или глобальными («В мире отечественной классики», «О художественных мирах») заголовками.

Придать понятию бо́льшую конкретность пытаются с двух разных сторон. «Поэтический мир автора – это те постоянные темы, установки, мысли, которыми пронизаны все его произведения на разных уровнях, в самых разных аспектах, компонентах и т. п. Поэтический мир можно представлять себе в виде набора подобных единиц (условно тем)»; «Весь этот мир характерных мотивов и объектов одного автора в поэтике выразительности называется поэтическим миром» – таковы исходные установки «поэтики выразительности», разрабатываемой А. К. Жолковским и Ю. К. Щегловым.

ПМ (так сокращают свой термин исследователи), следовательно, относится к творчеству автора в целом («Всякий конкретный текст рассматривается как перевод некоторой локальной темы на язык поэтического мира автора путем ее совмещения с постоянными») и имеет скорее не изобразительный, предметный, а выразительный, эмоциональный характер. «Мысли и темы» в конкретном анализе явно преобладают над «объектами».

Так, двумя постоянными темами, чертами ПМ Пастернака А. К. Жолковский считает «тему „контакта“ между повседневными малыми проявлениями человека и великими проявлениями жизни и вселенной» и «тему „высшей фазы“ или „великолепия“», но исследует их через «функции окна как готового предмета». В статье «Черты поэтического мира Ахматовой» Ю. К. Щеглов в качестве близких, практически синонимичных понятию ПМ, использует термины тематический комплекс, модель мира, «базисные» идеи, тематическое ядро, «личная философия»[152]. Конкретные различия между ними и сама структура ПМ остаются непроясненными.

Сходное значение придавал этому термину и Ю. М. Лотман. «Художественный мир (или, по выражению Б. М. Эйхенбаума, „онтология поэтического мира“) – не текст, и то, что было предметом нашего внимания, не может быть приравнено к структуре того или иного стихотворения. Художественный мир относится к тексту так, как музыкальный инструмент – к сыгранной пьесе. Структура музыкального инструмента не является объектом непосредственного жизненного переживания, но она потенциально содержит в себе множество возможностей, выбор и комбинация которых образуют пьесу»[153].

М. Л. Гаспаров, напротив, предлагает свое определение, пытаясь максимально уточнить понятие и сузить термин. «В литературоведении и критике есть употребительное выражение: „художественный мир“: художественный мир такого-то произведения, автора, направления. Обычно оно имеет значение очень неопределенное и расплывчатое: когда хотят сказать, что стихи Пушкина по содержанию не похожи на стихи Лермонтова, то говорят: „В стихах Пушкина совсем иной художественный мир“. (А когда хотят сказать, что стихи Пушкина по форме не похожи на стихи Лермонтова, то говорят: „В стихах Пушкина совсем иная интонация“: другое слово с таким же неопределенным значением.) В таком употреблении, несомненно, оно малосодержательно и не выводит нас из круга досадных тавтологий.

Тем не менее слова „художественный мир“ могут быть наполнены содержанием вполне конкретным, точным и важным. Художественный мир – это тот мир, который реально изображается в литературном произведении (а не только воображается за ним и вокруг него), то есть список тех предметов и явлений действительности, которые упомянуты в произведении, каталог его образов»[154].

В конкретных анализах М. Л. Гаспарова понимание мира как списка предметов, каталога образов конкретизируется и предлагаются разные методики работы с ним.

Одна версия – «по частям речи»: «Мы вычитываем и выписываем из стихотворения сперва все существительные (по мере сил группируя их тематически), потом все прилагательные, потом все глаголы. И из этих слов перед нами складывается художественный мир произведения: из существительных его предметный (и понятийный) состав; из прилагательных его чувственная (и эмоциональная) окраска; из глаголов действия и состояния, в нем происходящие»[155].

Другая – частотный словарь избранного объекта: «Частотный тезаурус языка писателя (или произведения, или группы произведений) – вот что такое „художественный мир“ в переводе на язык филологической науки»[156].

Если концепция «поэтики выразительности», «снимая» конкретную структуру, возводит ПМ к характерным мотивам, ключевым темам писателя, то представление о мире – частотном словаре опасно приближает его к лингвистике. Помимо проблематичности такой установки в общетеоретическом плане, о чем уже шла речь ранее, возникает трудность в ее последовательной реализации, связанная с характером материала.

М. Л. Гаспаров (вслед за Б. И. Ярхо) разрабатывает теорию мира как тезауруса на материале лирики, коротких стихотворных произведений. Но словарь-тезаурус «Евгения Онегина», не говоря уже об «Анне Карениной», вряд ли может служить непосредственным материалом для интерпретации, во-первых, из-за своей громоздкости (материалом для анализа художественного мира Кузмина у М. Л. Гаспарова послужили 25 стихотворений, причем тезаурус был составлен лишь для существительных, потому что «систематизация прилагательных, а тем более глаголов и наречий разработана еще недостаточно»; предметом анализа, таким образом, оказались 285 слов, 500 словоупотреблений: в прозе такую выборку дадут уже первые восемь-десять страниц), во-вторых, из-за романного разноречия, сложного соотношения речи героев и повествователя, которое трудно отобразить в словарной форме.

На практике недостаточность чисто «грамматического» понимания мира ощущает и М. Л. Гаспаров, используя в своих разборах такие «неопределенные и расплывчатые» характеристики, как пространство, время и точка авторского (читательского) зрения, конкретизируя эту точку зрения уже совсем неграмматическими понятиями («Первая строфа – это взгляд вверх… Вторая строфа – это взгляд вокруг… Третья строфа – это взгляд внутрь»), обращаясь к метафорическим, практически неверифицируемым определениям («Представим себе „мир Цветаевой“ как разомкнутое кольцо, вроде подковообразного магнита» – о «Поэме воздуха»).

Логичнее поэтому поискать середину между этими двумя полюсами, помня замечание М. Л. Гаспарова о «мире, который реально изображается в литературном произведении» (из чего не обязательно следует вывод о существительных-предметах).

Вспомним еще раз булгаковский взгляд сквозь строчки: в воображении читающего текст возникает трехмерная коробочка, в которой течет время, движутся фигурки, шевелятся люди, бегут и падают человечки. Удивительно похоже на него пастернаковское определение «творчества и чудотворства» в стихотворении «Август»: «Образ мира, в слове явленный».

Мир, являющийся в словах, видимый сквозь строки, имеет пространственно-временные координаты (1), в которых пребывают, существуют, взаимодействуют, общаются (2) какие-то субъекты, персонажи (3).

Пространство и время – действие – персонажи/герои – базовые структурные уровни (или просто уровни) художественного мира.

Парадокс превращения текста в мир можно продемонстрировать на конкретном примере. Обратимся к началу другого булгаковского романа (в одной из бытующих в современной практике версий): «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина». В первой же фразе сквозь строчки проявляется волшебная коробочка, формируется мир, обозначаются его уровни, которые будут определять наше восприятие до самого последнего слова, до финала: время (однажды весною, в час небывало жаркого заката) – пространство (в Москве, на Патриарших прудах) – действие (появились) – персонажи/герои (два гражданина).

Другое знаменитое начало романа, «Зависти» Ю. Олеши, представляет ту же картину мира совсем сжато и в обратном порядке: Он (персонаж) – поет (действие) – по утрам в клозете (время-пространство). Четыре слова (не считая предлога) – четыре аспекта, три уровня художественного мира.

Представление об уровнях (слоях, пластах, сферах, аспектах) художественного произведения стало в поэтике почти общепринятым. Вероятно, ближайшим образом оно восходит к работам польского исследователя Р. Ингардена, который, ссылаясь на Аристотеля, выделял в художественном произведении четыре слоя: слой языковых звучаний – смысловой слой – предметный слой – видовой слой, «конкретное зрительное явление, которое мы переживаем, наблюдая данную вещь».

Понятие мир, впрочем, Ингарден использовал только по отношению к третьему слою: «Точно так же обстоит дело с „представленными“ в произведении „предметами“. При всем их множестве и разнообразии они также связаны друг с другом и складываются в более или менее спаянное целое, безусловно, благодаря тому, что обозначаются связанными друг с другом предложениями. Целое это мы называем предметным слоем, или изображенным в произведении миром»[157].

Подобное представление структуры иногда пытаются оспорить: «Понятие уровни текста весьма проблематично. В линейной манифестации текста (то есть в той, которая, собственно, и предстает читателю) нет никаких уровней. <…> Поэтому понятие уровни текста – понятие чисто теоретическое; оно принадлежит метаязыку семиотики»[158].

Следует, однако, возразить, что эти феномены все-таки есть, причем они существуют не только в метаязыке семиотики, но и в читательском восприятии. Ведь после прочтения художественного текста мы можем описать как место, где происходит действие, так и само действие; поспорить о том, похож или нет герой экранизации на литературного персонажа. То есть наше восприятие преобразует линейную манифестацию текста в иные последовательности, ряды, которые нужно как-то обозначить, назвать (почему бы не уровнями?).

Особое, парадоксальное бытие литературного произведения замечательно описывает М. М. Бахтин: «Нам совершенно нечего бояться того, что эстетический объект не может быть найден ни в психике, ни в материальном произведении; он не становится вследствие этого какою-то мистическою или метафизическою сущностью; в том же самом положении находится и многообразный мир поступка, бытие этического. Где находится государство? В психике, в физико-математическом пространстве, на бумаге конституционных актов? Где находится право? И тем не менее мы ответственно имеем дело и с государством и с правом, более того – эти ценности осмысливают и упорядочивают как эмпирический материал, так и нашу психику, позволяя нам преодолеть ее голую психическую субъективность»[159].

Другой вопрос, что в понимании конкретного перечня уровней, способов их взаимосвязи, их номинации отсутствует какое бы то ни было единство[160].

Если согласиться с предложенным членением, то исходная структура изображенного мира оказывается подобной (изоморфной) миру изображаемому и, кроме того, соотносится с общенаучной, философской категорией «картина мира» как целостным научным представлением о действительности, характерным для той или иной эпохи (геоцентрическая и гелиоцентрическая картина мира, картина мира Ньютона и Эйнштейна).

Художественный мир в таком случае – это возможный мир, в котором в разной степени эстетически преобразованы, трансформированы черты обыденно-бытовой и научной картины мира.

Категорию «художественный мир» мы будем относить прежде всего к отдельному произведению. Причем она имеет не оценочный, а аналитический смысл: мир строится и в самом плохом романе, но отсутствует даже в замечательном философском или моральном трактате: там есть лишь система мыслей, идей.

Конечно, это понятие можно применить к творчеству писателя в целом и даже к литературному направлению или жанру (художественный мир романтизма или баллады). Но нужно понимать, что оно сразу приобретает не эстетически-реальный, а исследовательски-конструктивный характер (мир «Весенней грозы» или «Сказки о царе Салтане» создан автором и воспринимается любым читателем в его естественной целостности – мир Тютчева или сказки как жанра конструируется исследователем). Однако и в данном случае под миром предпочтительнее понимать нечто изображенное, пластически выраженное.

Темы, установки, мысли и прочий «музыкальный инструмент», благодаря которому мир создан, логичнее, вслед за Б. М. Эйхенбаумом, называть поэтической онтологией, или, вслед за М. М. Бахтиным, – формообразующей идеологией, или, например, художественной философией. В любом случае это глубинный уровень произведения или творчества, порождающий мир, но не являющийся его видимой частью.

Структура художественного мира, естественно, зависит от специфики литературного рода. Однако объективные роды, эпос и драма, имеют между собой гораздо больше общего. Мир лирического произведения может строиться существенно иначе.

Поэтому предметом наших рассуждений станут объективные роды и те жанры лирики (лиро-эпические), которые используют относительно детализированные пространственно-временные образы. Разговор о специфике лирического мира мы откладываем на конец этой главы.

Художественная речь

Поскольку речевой уровень занимает скромное положение в структуре произведения, которую мы выстраиваем, дадим обзор его элементов крайне лапидарно[161].

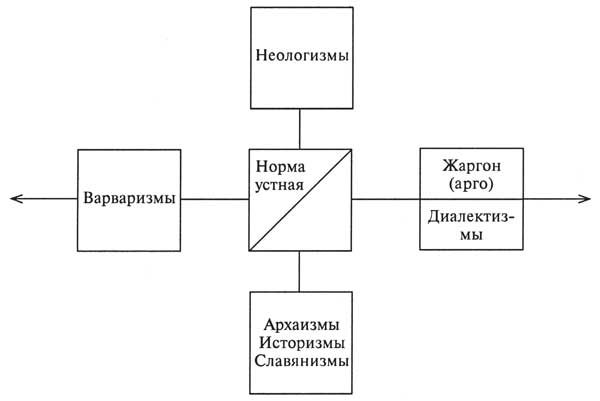

Уровень художественной речи включает три основные группы элементов: систему стилистических пластов, систему тропов и систему ритмической организации произведения.

Стилистические пласты. Идем по шкалам

Стилистические пласты языка выделяются на фоне нормы: общеупотребительной, общелитературной речи в ее письменном и устном вариантах. Эта нормативная лексика создает основу, речевую канву любого художественного произведения.

Стилистически окрашенные слова – это отклонение от нормы, связанное с социальным или территориальным употреблением, а также с историческим развитием языка.

Отклонения от нормативного ядра языка можно представить в виде двух шкал, исторической (диахронной) и современной (синхронной) осей. На диахронной оси находятся группы лексики, которые выделяются и осознаются по признаку новизны или устарелости по отношению к современному состоянию языка.

В прошлом по отношению к норме находятся архаизмы, историзмы и славянизмы.

Архаизмы – слова, воспринимаемые как устарелые, «обветшалые» (Ломоносов), потому что вытеснены новыми словами для обозначения тех же самых предметов и явлений (недоросль – подросток, опочивальня – спальня, виктория – победа).

Историзмы – слова, устаревшие по причине исчезновения самих предметов или явлений (боярин, помещик, земство, нэпман, пионер).

Слявянизмы – слова, заимствованные из церковнославянского языка и включающие как архаизмы, так и историзмы (брег, десница, батог, вира, мыт).

Все три группы художественной речи можно объединить понятием архаизмов в широком смысле слова.

Неологизмы – новые, необычные, ранее не существовавшие в общем употреблении слова. Неологизмы возникают либо как языковые, обозначающие новые, ранее не существовавшие предметы и явления (научные открытия, технические изобретения), либо как индивидуальные, собственно художественные, поэтические изобретения. Особенно активно такие неологизмы придумывали футуристы, выдвинувшие теорию самовитового (оригинального) слова. Из подобных слов почти полностью состоит стихотворение В. Хлебникова «Заклятие смехом»; многочисленные авторские неологизмы встречаются в поэзии В. Маяковского. Авторские неологизмы либо, подобно общеязыковым, постепенно становятся привычными, нормативными, общеупотребительными словами, либо навсегда остаются свидетельством авторского усилия с помощью новых слов по-новому увидеть и показать читателю мир.

Варваризмы (заимствования) – слова, которые в данном контексте осознаются как чужие, непривычные, экзотические. Понятие варваризмов исторически меняется и свидетельствует о наиболее тесных контактах с данной культурой и языком. В Древней Руси, во время монголо-татарского нашествия, множество заимствованных слов появилось из тюркских языков, в эпоху Петра I в качестве языков-доноров выступали немецкий и голландский языки, в эпоху Екатерины II – французский, сегодня большинство заимствований – англоязычные (менеджмент, прайм-тайм, презентация). Область варваризмов на синхронной шкале может быть обозначена по отношению к норме как чужое.

На противоположном полюсе от нормы по синхронной шкале языка оказывается область своего: здесь располагаются лексические пласты родного языка, однако воспринимающиеся как ненормативные и, следовательно, приобретающие при использовании в литературном произведении особый смысл.

Диалектизмы – слова, употребляющиеся на определенной территории, главным образом в простонародной, крестьянской среде. В русском языке существуют два основных диалекта: южнорусский (буряк – свекла, гутарить – говорить) и севернорусский (орать – пахать, стая – постройка для мелкого скота).

Жаргон (арго) – лексический пласт, включающий слова, употребляющиеся в определенной социальной или профессиональной среде (последнюю группу слов иногда называют также профессионализмами). В зависимости от области употребления выделяют школьный, студенческий, политический или воровской жаргон, профессиональную лексику летчиков, учителей, художников или актеров.

Диалектизмы и жаргон близки друг другу, как двоюродные братья. Их можно определить и с помощью одного термина, с соответствующим эпитетом: диалект – это социальный жаргон; жаргон – это территориальный диалект.

В художественной литературе стилистически окрашенные слова имеют различные функции. Основные функции стилистических пластов таковы:

1) обозначение новых, не существующих в данной культуре понятий, предметов и явлений: неологизмы, варваризмы;

2) характеристика эпохи, места и времени действия (так называемый местный колорит): архаизмы, варваризмы, диалектизмы, жаргон;

3) речевая, психологическая характеристика персонажа: все лексические группы;

4) создание ораторской интонации, высокого стиля: архаизмы в широком смысле, иногда – неологизмы;

5) создание комического эффекта, снижение стиля: все группы лексики.

Тропы. Идем по лестнице

Троп (греч. «оборот») – слово, употребленное в переносном значении.

В отличие от стилистических пластов, тропы, как правило, формируются внутри нормативной языковой системы за счет разнообразных переосмыслений, сдвигов значений слов или необычного сочетания нескольких слов. Тропы издавна считались признаком особой «художественности» речи, поэтому именно их не всегда оправданно называют «образами» (на самом деле в произведении образом является все: и слова, и персонажи, и действие, и хронотоп).

Античные и средневековые риторики (откуда в большинстве своем и позаимствована наша терминология) перечисляли и определяли более двухсот тропов. Основные, наиболее распространенные единицы можно представить в виде своеобразной стилистической лестницы, идя от более простого к более сложному.

Лестница тропов

Эпитет