Новая хронология Римской империи. Книга 1

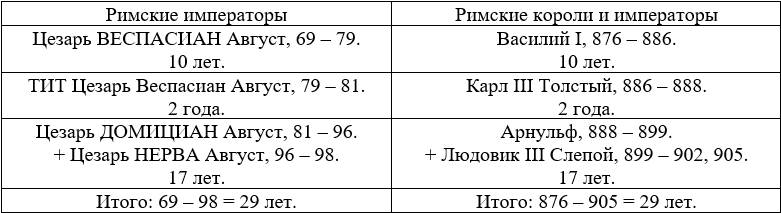

Подводя итог сказанному, отметим, что общее соответствие для императоров из династии Флавиев может выглядеть так:

3

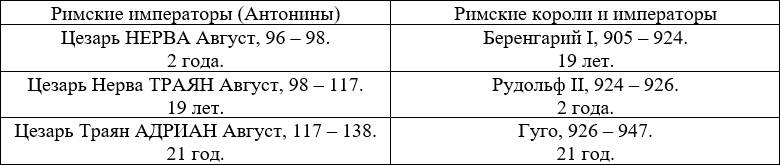

Династия Антонинов (905 – 1002)

«Антонины – третья римская императорская династия, правившая с 96 по 192 год. Император Нерва (96-98), не успевший ничем прославиться, тем не менее сделал один очень дальновидный шаг – он назначил своим соправителем выдающегося полководца и администратора Марка Ульпия Траяна, который после смерти Нервы единолично правил Римом в течение 20 лет (98-117). Римляне по праву назвали Траяна лучшим принцепсом. Он вернул престиж римскому оружию, пошатнувшийся при Домициане, завоевав Дакию (106 г.) и разгромив парфян (115-117 гг.). Преемник Траяна Адриан (117-138) отказался от продолжения активной внешней политики, а все свое внимание направил на укрепление государственного аппарата империи. В государстве все было стабильно и спокойно, и такая ситуация сохранялась и в правление Антонина Пия (138-161). При первых Антонинах римская империя переживала период своего наивысшего расцвета. Правление Марка Аврелия (161-180), преемника Антонина Пия, стало концом «золотого века» Римской империи. Прежде всего осложнилось внешнее положение. Только ценой колоссального напряжения всех сил Марку Аврелию удалось разгромить вторгшихся варваров и восстановить границу. В 180 г. Марку Аврелию наследовал его сын Коммод (180-192). При нем не было крупных войн, но зато внутреннее состояние государства ухудшалось с каждым годом. В ночь на 1-е января 193 г. Коммод был убит в гладиаторской казарме» [43].

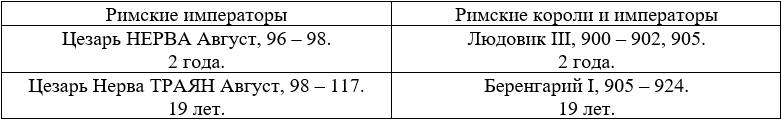

Хронология правления династии Антонинов может быть выстроена следующим образом:

905 г.

«Нерва завещал трон Траяну, наместнику Верхней Германии, наиболее отличившемуся полководцу того времени, и наделил его полномочиями, не уступавшими императорским. Такой выбор получил одобрение у солдат и, несомненно, нашел широкую поддержку в Риме, в том числе в сенате. В январе 98 года Нерва умер, и Траян, без затруднений взойдя на престол, должным образом причислил к лику богов своего названного отца» [22].

Как мы предположили выше, речь может идти о следующих событиях: «Несчастный Людовик назывался императором, но в действительности был им только по имени или одной тенью его, и уже в 905 г. мы более не встречаемся с ним в истории Италии. Беренгар напал на него в Вероне и, ослепив его, отправил на родину» [23]. «Видя глубокий упадок политического строя, Иоанн X решил восстановить императорскую власть. Папа решил возложить корону на Беренгара и при его помощи создать независимое итальянское государство. Получив приглашение папы через послов, Беренгар направился в Рим в ноябре. Коронование с должным торжеством состоялось в первых числах декабря 915 г. Таким образом, с нарушением прав слепого Людовика III императорская корона была в третий раз возложена на государя, хотя и германского происхождения, но принадлежавшего Италии» [23].

Исходя из продолжительности правления Траяна соответствие может выглядеть так:

905-906 гг.

«Траян не сразу приехал в Рим после смерти Нервы, а еще 1,5 ГОДА оставался на Рейне, занятый укреплением границы. В Рим император прибыл только летом 99 года, и одним из его первых мероприятий было наказание преторианцев, бунтовавших при Нерве» [43].

Речь может идти о следующих событиях: «В 906–907 гг. маркграф Тосканский с супругой, а также маркграф Сполетский решительно воспротивились императорской коронации Беренгария и были готовы применить силу, чтобы не допустить его в Рим. Как и Беренгарий, они поддерживали противников Формоза, поскольку это было для них выгодно с политической точки зрения. Однако в появлении нового императора никакой выгоды для себя они не видели» [86].

907 (100) г.

908-909 гг.

– «На востоке Европы образовалось мощное варварское государство, имеющее твердое и жесткое руководство в лице Децебала и дакийское элиты. Под Дакией римляне понимали территорию, которая ограничена с юга Дунаем, с запада – речкой Тисой, с востока – Днестром, а с севера словацкими Татрами. На этой земле жило много народов: кельты, сарматы, скифы, германцы, славяне, греки и другие, но ведущими этносами, ядром организации, были фракийские племена даков и гетов. Особенностью было наличие у даков рода войск, которого у римлян в принципе не было. Это катафракты – закованные в броню всадники (рыцари). Кроме того, еще раз стоит подчеркнуть, что даки имели практически весь набор тяжелого римского оружия – катапульты, баллисты, стенобитные орудия и т.д. Техническое оснащение их армии не уступало римской. Финансовые возможности варваров даже превосходили римские (как это выяснилось при захвате казны Децебала)».

Описанная выше территория Дакии соответствует территории Венгерского каганата, и именно венгры в это время обладали родом войск, которого у европейцев в принципе не было – бронированной кавалерией. В Западной империи (Восточнофранкском королевстве) закованные в броню всадники (рыцари) появятся только после военной реформы Генриха Птицелова (919 – 936), а в Восточной империи (Византии) – после военной реформы Никифора Фоки (великий доместик Востока с 954/956). И именно с венграми сталкиваются в это время правители франков на своих границах: «Византийский император Лев VI, будучи на войне с Симеоном, булгарским царем, позвал венгров на помощь (894). Венгры, ведомые Арпадом, пересекли Дунай и поставили Булгарию под огнем и мечом. Однако, булгары затем обратились за помощью к печенегам, теперь уже хозяевам русской степи, которые атаковали венгров с тыла и вынудили Арпада и его народ искать убежище в горах Трансильвании. В это время Арнульф, король Германии, будучи на войне со славянским правителем Святополком, королем великой Моравии (Чехословакия, Австрия и западная Венгрия), решил обратиться за помощью к венграм. Арпад поспешно прибыл туда и победил Святополка, который исчез в этом конфликте (895). Великая Моравия пала, и венгры приобрели постоянное местопребывание в стране, которая в последующем стала носить их название (899). Отныне их банды начали грабить Запад. Они вторглись в Италию вплоть до Павии (900)» [24].

– «В 101 г. Траян начал войну с даками. Вторжение в Дакию было произведено большими силами по нескольким операционным направлениям. Однако первый год войны не дал Траяну решительного успеха. В 102 г. операции возобновились. Римские войска, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, со всех сторон подошли к столице Децебала Сармизегетузе. После того как Децебал был разбит под ее стенами, он вынужден был ЗАКЛЮЧИТЬ МИР. Децебал формально сохранил независимость, но должен был разрушить часть своих крепостей, а в другие принять римские гарнизоны» [43].

По римской хронологии речь должна идти о событиях 908-909 гг.

Возможно: «Сначала под натиском венгров пала в 906 году Моравская держава, затем начались постоянные вторжения в Саксонию (906 год), Баварию (907 год) и Швабию (909 и 910 годы), против которых оказывалось бессильным любое сопротивление. Так, в 907 году под Пресбургом было разгромлено баварское ополчение, собранное маркграфом Лиутпольдом Пресбургским, а в 910 году при Лехфельде под Аугсбургом было даже наголову разбито восточнофранкское войско во главе с самим королем Людовиком Дитя. Король, скончавшийся вскоре после этого поражения, отступил перед венграми, а положение его державы стало крайне угрожающим» [89]. «Людовик Дитя надеялся, что, сосредоточив войска всех герцогств своего королевства, он разгромит венгров и остановит их опустошительные набеги. Однако после своих поражений в битвах при Аугсбурге и при Реднице в 910 году ему пришлось ЗАКЛЮЧИТЬ МИР и согласиться платить им дань» (en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Pressburg).

910 (103) г.

911 (104) г.

912-913 гг.

«Децебал втайне начал подготовку к новой войне. В 105 г. он осадил римские гарнизоны, часть их уничтожил и вторгся в Мезию. Это послужило для Траяна удобным поводом покончить с даками. Он двинул против Децебала 12 легионов. После двух кампаний война завершилась новой битвой под Сармизегетузой и осадой города. Децебал в отчаянии покончил жизнь самоубийством, после чего сопротивление даков прекратилось (106 г.). Многие из них были перебиты или уведены в рабство, часть выселилась. Дакия была обращена в провинцию и заселена ветеранами и колонистами из Малой Азии и придунайских областей» [43].

По римской хронологии события 105-106 гг. приходятся на 912-913 гг.

Возможно, речь идет о следующих событиях: «В 912 году венгры нагрянули во Франконию и Тюрингию, в 913 – в Баварию и Швабию. Вместо того, чтобы самому выступить против них, король предоставил дело обороны племенам и их вождям. Объединив свои силы, швабы Эрхангер и Бертольд, и баварский герцог Арнульф одержали победу над венграми в 913 году, не сумев, впрочем, этим однократным успехом воспрепятствовать их скорому возвращению» [89].

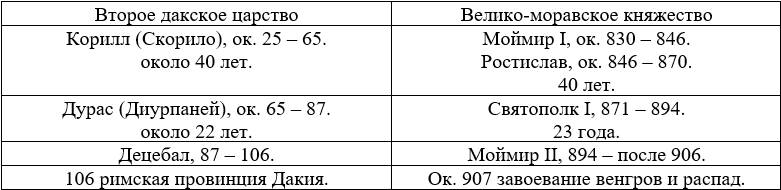

Выше мы отождествили предшественников Децебала с правителями Великой Моравии. Исходя из этой гипотезы последний царь Дакии может соответствовать последнему князю Великой Моравии Моймиру II. Дата смерти это князя не известна. Предположительно он погиб в 906 или 907 году, когда шли интенсивные бои с венграми. В 907 году, когда венгры разбили баварцев в битве при Прессбурге, в источниках уже не упоминаются имена ни Моймира, ни его преемника. Предполагается, что территория Великой Моравии были поделена между Богемией и Венгерским каганатом, а мелкие местные властители продолжали править в горах современной Словакии. Венгерские предания рассказывают о подчинении венграми в это время «герцога» Менмарота (Меноморута), чья дочь после этого вышла замуж за младшего сына Арпада Жольта (родился ок. 903), и тот унаследовал после смерти тестя его владения. Ряд историков предлагают отождествлять этого «Менмарота» с Моймиром II и считают Жольта следующим правителем основного ядра Великой Моравии. Как бы то ни было, дата смерти/гибели Моймира II нам не известна, и в целом соответствие может выглядеть так:

914 (107) г.

915 (108) г.

916 (109) г.

917 (110) г.

918 (111) г.

919 (112) г.

920 г.

«После смерти Трдата I в 98 г. армянским царем стал сын парфянского царя Пакора II, Ашхадар. Он был свергнут в 113 г., и его место занял брат Партамасир. Этот переворот был использован императором Траяном как повод для новой большой войны с Парфией» [71]. «К концу правления Траян осуществил самые крупные свои завоевания на Востоке. Поводом к ним послужили армянские дела. Парфянский царь Хозрой посадил на армянский престол своего племянника против желания Траяна, у которого был другой кандидат. Это вызвало внутреннюю борьбу как в Армении, так и в Парфии. Для Траяна представился хороший предлог для вмешательства» [43].

По римской хронологии 113 г. соответствует 920 г.

Нам известны следующие события: «Когда Йусуф стал наместником Азербайджана и Армении (в 901 г.), Смбат I (царь Армении 890 – 913), не желая признавать его власти, написал халифу прошение освободить Армению от наместничества Йусуфа, обещая взамен полную покорность Армении халифату. Едва слух об этом дошел до Йусуфа, он вторгся в Армению. В сражении в округе Ниг армянское войско было разбито, Смбат I сдался Йусуфу. В 913 г. войска Йусуфа взяли последний оплот Смбата I – крепость Еренджак, захватив в ней семью царя и семьи всех знатных лиц и много сокровищ. В 914 г. Смбат I был повешен Йусуфом в Двине. Правителем Армении Йусуф назначил своего союзника – племянника Смбата I Ашота. Государство Саджидов стало занимать огромную территорию от Ани и Двина на западе до Каспийского моря на Востоке… Халиф направил в 305 (917-918) г. против самозванно захватившего эти города Йусуфа 20-тысячную армию. 16 июля 919 г. Йусуф попал в плен. Однако как только Myнис покинул Азербайджан, страной завладел гулям Йусуфа Субук, который собрал все войска своего патрона. Халиф ал-Муктадир был вынужден признать Субука правителем Азербайджана и Армении» [13].

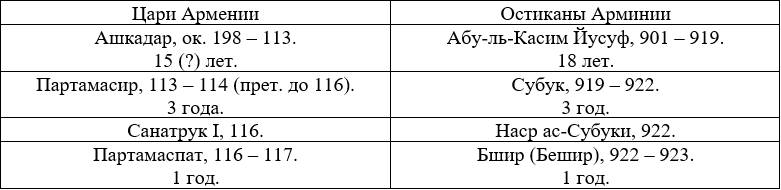

Соответствие для царей Армении может выглядеть так:

921 г.

«Этот переворот был использован императором Траяном как повод для новой большой войны с Парфией. В 114 г. римляне захватили Армению и сделали ее своей провинцией» [71]. «В 114 г. римская армия при поддержке вспомогательных контингентов из кавказских народов заняла Армению. Траян низложил парфянского ставленника и объявил Армению провинцией» [43].

По римской хронологии 114 г. соответствует 921 г.

Аналогия: «Роман Лакапин пришел к мысли воспользоваться союзом с Арменией для более правильного и систематического воздействия против арабов. Патриарх Николай Мистик в 920 г. писал армянскому католику Иоанну, приглашая его поднять кавказских владетелей на борьбу с арабами и обещая с своей стороны посылку вспомогательных отрядов из Византии. За этой перепиской последовало посещение христианской столицы армянским царем Ашотом, который поразил греков своей необыкновенной силой, так как мог согнуть в кольцо железный стержень. Обласканный вниманием и одаренный дарами Ашот получил от царицы Зои военный отряд, при помощи коего утвердил в Армении свою власть» [84]. «В 921 году Ашот разбил арабов на берегу озера Севан и очистил от арабов большую часть Армении. В 922 году халиф вынужден был признать Ашота властителем Армении с титулом князя князей» [76].

922-923 гг.

«В 115 г. Траян начал наступление на Северо-Западную Месопотамию. Течение военных операций в 115 г. н. э. известно только в общих чертах. Местные князьки, вассалы парфянского царя, почти не оказывали сопротивления. Зиму 115/16 г. Траян провел в Антиохии, разрушенной в декабре 115 г. страшным землетрясением. С наступлением весны римские войска двинулись двумя колоннами вниз по течению обеих рек. Обе армии соединились для штурма парфянской столицы Ктесифона на Тигре. Хозрой бежал, а римский флот спустился вниз до персидского залива (116 г.). Траян начал строить планы похода на Индию. Однако в этот момент Хозрой, уладив дела на востоке своего царства, перешел в контрнаступление. Одновременно в тылу у римлян вспыхнуло восстание. Эти события заставили Траяна отказаться от окончательного завоевания Парфии» [43].

Возможная аналогия (с некоторым смещением) выглядит так: «Следствием замирения с болгарами (924) было начало наступательного движения на восточной границе, которому сообщил политический и военный смысл доместик схол Куркуа. Движение было направлено в Армению, где уже заранее были пробуждены симпатии к христианской империи и надежды на освобождение от мусульманской власти» [84]. «С новым упадком халифата при Муктадире свершилось неслыханное в течение вот уже более 100 лет дело – железное кольцо крепостей прорвано было армяно-византийским генералом Иоанном Куркуасом. Греки овладевают в 314 (926) Малатией, в 315 (927) наводняют Армению вплоть до столицы ее Двина, в 316 (928) занимают запад страны до Эрзерума, а в 317 (929) и север Месопотамии, между Мейяфарикином, Амидом (нынешний Диарбекир) и Малатией; хотя арабские наместники, действуя из Мосула и Тарса, совершали неоднократные попытки оттеснить войска Куркуаса, но это удавалось им лишь временно» [57].

923 г.

– «В 116 году ЕВРЕИ подняли мятеж сразу в нескольких центрах Ближнего и Среднего Востока. К недовольству властями добавилось ожидание прихода некоего МЕССИИ. Очевидно, изначально восстание вспыхнуло в еврейской общине в КИРЕНАИКЕ под предводительством некого Андфея Лукаса, одержавшего победу над местными греками, а потом выступившего против римского владычества» [22].

Аналогия прослеживается в следующих событиях: «Своей целью исмаилиты провозгласили объединение всего мусульманского мира, а потом и всего человечества в одно мусульманское царство, возглавляемое Махди (имамом-МЕССИЕЙ из потомков Исмаила). Он должен был наполнить землю правосудием, справедливостью и установить «золотой век». В 909 г. один из потомков Исмаила, имам Убайдаллах, поспешил в Ифрикию. Сейчас же по прибытии в Раккаду, Убайдаллах был провозглашен халифом и официально принял титул ал-Махди (т.е. объявил себя МЕССИЕЙ), и с этого момента началось правление Фатимидов. Надо отметить, что происхождение Убайдаллаха от Али ибн Абу Талиба всегда вызывало сильные сомнения. Уже некоторые его современники писали, что настоящее имя имама есть Абу Саид ибн Ахмад и что он является внуком ЕВРЕЯ Абдаллаха ал-Кеддаха – теоретика и подлинного создателя тайной организации исмаилитов» [73]. «Уже в 304 (916/7) занята была Барка (КИРЕНАИКА), а в 306 (919) направился наследник престола Абуль Касим с войском, состоявшим из китамитов, других берберов и арабов, дальше на восток» [57].

– «Выступление было жестоко подавлено, но вооруженная междоусобица евреев и греков невиданного доселе масштаба уже разгорелась и в Египте. Военачальнику Квинту Марцию Турбону, направленному во главе сильного войска на пресечение этих беспорядков, пришлось заняться еще и яростным мятежом на Кипре, где предводитель евреев Артемион опустошил город Саламин. Восстание вспыхнуло также в самой Иудее, но было быстро и жестоко подавлено выдающимся командующим римской кавалерии, мавром Луцием Квиетом» [22].

Если выступление евреев в Киренаике под предводительством Андфея Лукаса соответствует выступлению фатимидов в Ифрикии во главе с Убейдаллахом, то перенос движения на территорию Египта выглядит так: «Уже в 304 (916/7) занята была Барка (КИРЕНАИКА), а в 306 (919) направился наследник престола Абуль Касим с войском, состоявшим из китамитов, других берберов и арабов, на восток. В Сафара 307 (10 июля 919) взята была Александрия и разграблена; вся часть страны на запад от Нила до самого Ушмунейна была покорена. В это время как раз умер аббасидский наместник Египта. Вместо него снова назначен был Текин. Ему удалось одержать победу у Фустата, а одновременно напали на африканский флот у Рашида (Розетта) посланные по распоряжению эмира аль-умара из Тарса корабли. Обливаемые горящей нефтью, корабли фатимидов загорелись и были почти все истреблены (февраль-март 920). В Мухарреме 308 (май-июнь 920) вступил сам эмир аль-умара Мунис со свежими войсками в Египет. После прибытия еще нескольких новых отрядов из Ирака войскам халифа удалось в течение 308 (920/1), после целого ряда битв, мало-помалу вытеснить Абуль Касима из страны. Но Барка осталась за Фатимидами» [57].

924/926 г.

– «В начале августа 117 г. Траян умер в Селинунте в возрасте шестидесяти четырех лет» [43].

По римской хронологии 117 г. соответствует 924 г.

«Император Беренгар твердость и доброта которого восхваляются летописцами, но о делах которого история говорит мало, пал в том же 924 г. в Вероне от руки убийцы» [23].

– Марк Ульпий Траян (18.09.53 г. – 07.08.117 г.) прожил около 64 лет.

Беренгарий I Фриульский (850 – 07.04.924 г.) прожил около 74 лет.

– «Траян наметил преемником своего дальнего родственника и земляка Публия Элия Адриана. Но формально акт усыновления был совершен императором очень поздно, вероятно, перед самой смертью. Это породило слухи о том, что усыновление явилось делом рук императрицы Плотины, покровительствовавшей Адриану, которая якобы подделала завещание Траяна. Войска и провозгласили Адриана императором, после чего сенат утвердил эту аккламацию. Однако среди ближайших сотрудников Траяна провозглашение Адриана вызвало недовольство. Некоторые из них, по-видимому, считали, что они более достойны императорского сана. В 118 г., еще до прибытия Адриана в Рим, четверо бывших сотрудников Траяна были арестованы префектом преторианцев и преданы суду сената по обвинению в заговоре против императора. Сенат приговорил их к смертной казни» [43].

Возможная аналогия: «Император Беренгар пал в 924 г. в Вероне от руки убийцы. В Италии наступил хаос полной анархии. Призванный в Италию король цизальпинской Бургундии Рудольф II спустился с Альп, чтобы принять предложенную ему корону» [23]. «Эрменгарда, сестра Гуго и маркграфиня Иврейская, превратилась в одну из самых значимых фигур при дворе Рудольфа II. Но вскоре отношения короля с маркграфиней испортились. Маркграфиня организовала самый настоящий бунт, кульминацией которого стала осада Павии мятежниками зимой 926 года. Собравшись в Милане, они вынудили Ламберта, архиепископа Миланского, отступиться от Рудольфа и примкнуть к ним, чтобы короновать Гуго Вьеннского. Поскольку набрать в Италии войско, способное усмирить восставших, представлялось невозможным, Рудольф отправился в Бургундию и попросил о помощи своего тестя, герцога Бурхарда Швабского. Узнав о смерти тестя, Рудольф пал духом и, пребывая в уверенности, что своими силами не сможет отвоевать королевство, вернулся в Бургундию. Его соперник Гуго сошел на берег в Пизе, оттуда быстро добрался до Павии и был коронован с соблюдением всех формальностей. Шестого июля состоялась церемония его официального избрания и вслед за тем коронация» [86]. «В 926 г. в Павии Гуго был провозглашен королем Италии, отсюда он направился в Мантую, где встретился с папой и заключил с ним договор. Условием получения императорской короны было, вероятно, освобождение папы от его врагов в Риме» [23].

«Императрица Плотина» может соответствовать Ирменгарде, а Гуго – Адриану.

Исходя из предполагаемой продолжительности правления римских императоров соответствие может выглядеть так:

– «Адриан начал свое правление с того, что еще в Антиохии, до приезда в Рим, заключил мир с Хозроем, вернув парфянам Ассирию и Месопотамию и снова сделав Армению вассальным государством. Это было решение огромной важности, продиктованное сознанием того, что восточные завоевания Траяна если и могут быть удержаны, то лишь ценой чрезвычайного напряжения всех сил государства» [43].

Возможно: «В 924 году пришел посол царя греков со многими подарками, и с ним Абу-Омар-ибн-Абд-ал-Баки. И просили они у ал-Муктадира перемирия и утверждения обмена. И они получили на это согласие» (Ибн аль-Асир).

926-928 гг.

– «В 117 г. Адриан отправился на Нижний Дунай. При переговорах с роксоланским царем Адриан подтвердил более ранний договор о субсидиях и этим добился разрядки обстановки. Против сарматских племен долины Тисы он назначил Турбона, которому одновременно было поручено наместничество над Дакией и обеими Паннониями. Из этих двух фланговых позиций Турбон быстро добился успеха (119)» [45].

Возможная аналогия: «В 919, 924 и 926 годах король не сумел дать отпор полчищам мадьяр, совершивших грабительские набеги на различные области Германии. Они разграбили и сожгли, перебив значительную часть братии, знаменитый монастырь Санкт-Галлен, крупнейший культурный центр Каролингской империи, а затем Восточно-Франкского королевства. Сам Генрих в 926 году пытался противостоять мадьярам в Саксонии, но после неудачного для него сражения был вынужден укрыться в крепости Верла. Затем венгры вновь вторглись в Италию, посчитав, что смерть Беренгария положила конец перемирию 904 года, которое до сих пор ограждало королевство от нашествий чужеземцев. Гуго даже не попытался противостоять венграм, как он это сделал тремя годами ранее в Бургундии. Итак, никем не потревоженные венгры оставили поле боя, а Гуго в феврале 928 года созвал в Вероне королевскую ассамблею, на которой обсуждались меры по устранению последствий набега и по предотвращению новых вторжений» [86].

– «Политика ограничения завоеваний означала необходимость укрепления существующих границ, что оборачивалось значительным усилением приграничных оборонительных порядков… В Германии и Реции Адриан также возвел укрепления там, где не существовало таких природных преград, как, например, реки. Воздвигнутые валы, в том числе сплошной двухсотмильный участок вдоль германской границы между Рейном и Данувием, венчались деревянным частоколом, усиленным поперечными балками и возвышавшимся над крутыми обрывами рвов» [22].

Возможная аналогия: «В 926 году в Саксонии Генрих I попытался дать венграм отпор, однако был разбит и укрылся в замке Верла. Однако при этом Генриху повезло захватить в плен одного из венгерских вождей, в обмен на освобождение которого и выплату большой ежегодной дани король смог заключить девятилетнее перемирие. В результате этого соглашения набеги на территорию Германии временно прекратились. Выигранное в результате перемирия время Генрих I использовал для организации обороны от набегов. В ноябре 926 года на съезде знати в Вормсе был принят устав, согласно которому началось строительство крепостей (бургов), гарнизоны которых набирали из местных крестьян. Бурги должны были служить убежищем для местного населения во время набегов, поэтому в них создавались запасы продовольствия, на которые шла третья часть урожая. В дальнейшем эти крепости выросли в полноценные города, благодаря чему Генрих I прослыл строителем городов. Многие из уже существовавших городов, которые до этого не имели оборонительных укреплений, были окружены каменными стенами. Эти меры были обязательны не только для Саксонии, но и для всех владений королевства» (ru.wikipedia.org/wiki/Генрих_I_Птицелов).