Мы – люди флотские. Жизнь и приключения курсантов ВВМУРЭ. 3 факультет, выпуск 1970

В тот же памятный день моего назначения редактором, один из зкв на вечерней поверке велел выйти из строя тем, кто раньше играл в футбол. Вышло человек 10. Зкв увёл нас в «сержантскую» и пояснил, что теперь мы будем проверяться на мастерство владения мячом. Испытания выдержали пятеро, в том числе и я. Нас взяли в ротную футбольную команду и выдали бутсы, которые я раньше и в руках не держал. Они были сильно поношены, но шипы поставлены новые, да и размер мой, поэтому я был очень доволен. Сержант – он же и капитан команды – сообщил, что футболки и трусы выдадут перед игрой. Приближались игры на приз батальона с ротными командами, нечто вроде зимнего чемпионата, поэтому предстояли тренировки на сыгранность новичков, чтобы определить, кто в каком качестве выйдет на поле. Поначалу меня поставили в полузащиту. И уже на третий день состоялся официальный матч с соседней ротой. Выданные футболки и трусы мы надели прямо на гимнастёрки и брюки-галифе, и наш преображённый вид был очень забавен. Мы выиграли со счётом 12: 7. По счёту видно, насколько неважные вратари были у обеих команд… явно не Яшины. Наш футбол несколько напоминал регби: силовые приёмы были очень даже в ходу. Из-за этих силовых стычек с «костоломным» исходом, в футбольных командах была сильная текучка. Не избежал этого и я: уже на втором матче моя карьера футболиста окончилась. В команде соперника был ну просто огромный человек-грузин по имени Сандро, который проходил через нашу защиту, как нож сквозь масло. Так случилось, что на его пути оказался я… и ещё хорошо отделался: всего-то сильным вывихом плеча. Правда, очень болезненным. Играть я не мог, был заменён другим футболистом, пока ещё здоровеньким. Однако и лопатой махать я тоже не мог, несколько дней провёл в казарме, занимаясь исключительно ротной газетой и дежурством по роте «через день на ремень».

Когда я стоял очередной раз у столика дежурного, ко мне подошёл старослужащий зкв и, слегка смущаясь – что было совершенно на него не похоже – спросил:

– Сможешь нарисовать на моём плече русалку?

– Так точно, но… зачем? – Ответил я вопросом на вопрос.

– Это тебя не касается… – несколько замялся он, однако всё же пояснил, почему-то шёпотом, при этом поглядывая на входную дверь:

– В соседней роте есть мастер, который потом наколет на моём плече татуировку поверх твоего рисунка, усёк?

Конечно же, до меня дошло, и я даже усёк. Но ведь это строго запрещено в армии, могут сильно наказать, даже отправить в дисбат… Что же делать? А может, всё же рискнуть: интереснее служба-то пойдёт, с приключениями… И я решился!

После первой большегрудой русалки с чешуйчатой задницей, переходящей в рыбий хвост, изображённой мною химическим карандашом на плече у зкв, и довольно живописно наколотой мастером «тату» из соседней роты, заказы посыпались валом. Я не успевал малевать на плечах, бёдрах и груди старослужащих «стройбатовцев» совершенно одинаковых русалок, футболистов, почему-то якоря, колоды карт, цепи, парусники, и ещё много чего… Поскольку процесс нанесения рисунка на живое тело происходил в том же помещении, где работал и мастер «тату», я наслышался таких стонов и забористого мата от «накалываемых», что сам и не помышлял о подобном издевательстве над своим телом. Так это всё и шло некоторое время, вполне спокойно, пока кто-то из желающих не захотел заиметь на своей широкой груди картину из четырёх известных в то время профилей: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин и Иосиф Сталин. И впал я в ужас!.. И попытался объяснить этому желающему, что в рисунках русалок и футболистов нет индивидуальности, поэтому при накалывании мелкие неточности не имеют существенного значения; другое дело всем известные лица, которые нельзя искажать, а это непременно произойдёт при наколке. Но, сколько я ни старался, «заказчик» был непреклонен… В тот момент я явственно почувствовал, что дисбат стал со мной рядом, даже взял меня за руку… Однако куда я мог деться супротив старослужащих, внезапно воспылавших тягой к высокому искусству?!

Как ни странно, мастер «тату» постарался, и лица теоретиков и практиков марксизма-ленинизма получились более-менее похожими на оригиналы. Очередь желающих немедленно поместить «картину с вождями» на свою грудь выстроилась на много часов работы. Поэтому нам с мастером пришлось работать всю ночь. К утру у нас силы иссякли, руки дрожали, глаза туманились и, в конце концов «замылились», перестав замечать как мелкие неточности, так и серьёзные просчёты. И мы с мастером, при массовом «производстве» в тяжёлых условиях, такого «накосячили»…Так, вместо Владимира Ильича, который должен был быть третьим, я нарисовал Иосифа Виссарионовича, которых в результате получилось два… Уставший мастер «тату» этого не заметил и наколол, как было нарисовано. Когда «заказчик» – а им оказался самый «древний» старослужащий в звании старшего сержанта – отлежавшись после болевого шока, посмотрел в зеркало на красоту неописуемую, то сразу хотел бить нам морду, но не смог до нас добраться, так как помещение было заполнено рыдающими от хохота старослужащими…

Это была последняя картина, исполненная мной и мастером «тату» в городе Саратове. Наутро несколько «окартиненных» стариков обратились в санчасть за помощью от нестерпимой боли в татуированных местах. Замполит стал искать зачинщиков и исполнителей. Как командование и замполит ни свирепствовали, ни один из «раскрашенных» дедов нас не выдал… Замполит пару месяцев посматривал на меня как-то изучающе-пристально, но – тем и окончилась эта история.

«Сыч», чифирь и одеколон

Был у нас в роте «стройбатовец» по прозвищу «Сыч», с тюремным прошлым, о чём «сообщал» красивый маяк, наколотый на предплечье правой руки, а также наколка на пальце левой руки в виде затемнённого перстня, сверху перечёркнутого наискось светлой полоской. Наколки были нанесены настоящими мастерами, не то, что получалось у нас. С таким типом людей мне до этого встречаться не приходилось. Сыч каждый день пил чифирь. Именно так он произносил название напитка – с мягким знаком на хвосте. Без ежедневного распития этого крепчайшего кипячёного чая он просто не мог жить. Похоже, у него была к нему наркотическая зависимость. Каждодневно, перед обедом, он уединялся где-нибудь на задворках стройки или за гальюном, если ветер в тот день тянул не от пахучего рва; там у него были приготовлена пара кирпичей, поставленных ложком либо тычком на третий кирпич или просто на любой постелистый камень; на этих кирпичах он аккуратно размещал два ржавых обрезка арматуры, сверху ставил большую закопчённую жестяную кружку с водой. Костерком служили щепки, стружки, обрезки… всё деревянное, что давало огонь. Когда вода закипала, Сыч доставал газетный кулёк с чёрным листовым чаем, отсыпал на грязную ладонь ложки три заварки, и засыпал на поверхность кипящей воды, тут же накрывая кружку крышкой от бидона. Кружку Сыч сразу снимал и минут десять ждал, мечтательно обозревая окрестности. При этом никаких разговоров он не вёл; он вообще был нелюдим, оправдывая своё прозвище. После ожидания Сыч фильтровал чай, пропуская его через самодельное ситечко, и мелкими глотками употреблял, блаженно расслабляясь после каждого глотка… Уже через короткое время Сыч оживлялся, начинал интересоваться окружающим миром, смеялся шуткам, с аппетитом обедал. Но проходило несколько часов, и Сыч снова превращался в сыча…

Как-то раз я, воспользовавшись его хорошим настроем после употребления чифиря, спросил про значение наколок.

– Да это х–ня, на кой тебе знать-то? – Таков был его ответ. Однако через несколько минут он всё же пояснил:

– Маяк – это мечта о Свободе, о свободной жизни… пока на нарах паришься… А «пальцовки» накалывают разные, чаще всего перстни. Вот этот, у меня который, просто говорит всему окружению, что я свой, что я был в местах лишения Свободы.

А, помолчав, хитро улыбнулся и добавил:

– Вы чего накололи-то на стариках-мудаках? Русалок… это ж надо придумать такое… Ну, вы-то накололи, это ладно, а сами-то пиндосы-старики и не в курсе, что это обозначает? Ха-ха-ха! – Ржал Сыч.

Чтобы побыстрее закончить ставший отчего-то неприятным разговор, я не удержался и попробовал чифиря. Глотнув, из вежливости выдержал пару минут, делая вид, что мне понравилось, а потом, отойдя за угол, долго отплёвывался. Но с тех пор всё-таки полюбил крепкий горячий чай, правда, не такой, как у Сыча, а нормально заваренный.

Ещё одной «особенностью» Сыча была его страсть к одеколону. Не подумайте, что он им обрызгивал свою буйную головушку и всякие другие места, он его… употреблял внутрь! Когда я увидел его у тумбочки, наливающим в кружку одеколон «Цветочный», первое, что я подумал, было:

– Не сошёл ли он с ума?!

Как бы отвечая на мой вопрос, Сыч привычным жестом раскрутил в кружке сильно пахнущий напиток и, громко выдохнув, опрокинул его в свою пасть…

Бунт

Ближе к весне почему-то кормить стали хуже, хлебная порция уменьшилась вдвое, картошки в виде пюре выдавали пару ложек на порцию. Бачковые ничего не могли сделать: так мало им «наваливали» на камбузе. Среди ребят пошли разговоры о воровстве хлеборезов, которых всегда работяги ненавидели. Как-то раз в четверг, придя с тяжёлой многочасовой работы по выборке сложного глинистого грунта, мы получили на ужин по ложке пюре с маленьким кусочком жареной рыбы; всей еды на один глоток молодому организму… Сыч первым отказался есть, демонстративно отставив тарелку и мрачно пробормотав:

– Робяты! Голодом нас морят! После тяжёлой лопаты с такой едой сдохнем! Бунтовать надо!

И мы, все как один, отказались есть. Но с мест не сходили. Это было ЧП!!! Набежали: командир роты, замполит батальона, начальник столовой, батальонный комсомольский вожак… Мы продолжали сидеть! Вызвали комбата. Он вбежал в столовую весь в поту, с трясущимися губами: за наш бунт и отказ от еды его могли турнуть из армии, испортив военную карьеру.

Комбат, пошептавшись с руководством пищеблока и замполитом, вытер лоб рукавом тужурки и громким голосом, в котором явно слышались просящие нотки, обратился к нам:

– Товарищи военные строители! – Так он никогда нас не называл.

- Через полчаса вам раздадут полноценный ужин, двойную порцию. Виновные в уменьшении порции еды будут сурово наказаны! Просьба командования – не паниковать и бунт прекратить!

А мы фактически-то и не бунтовали, а просто требовали положенного по норме. Ужин на самом деле был двойной: две порции картошки, два огромных куска жареной трески и по две кружки компота. И сколько хочешь хлеба.

Через два дня на общем построении батальона был зачитан приказ о наказании виновных. Двух «хлеборезов», организовавших воровство продуктов в пищеблоке, отправили в дисбат. Начальнику столовой объявили выговор. Мы были довольны. К нашей роте «бунтарей ленинградцев» отношение заметно изменилось в лучшую сторону: нас зауважали!

…

Получали мы – первогодки – в месяц по 7 рублей и 80 копеек на карман. Не разгуляешься. Есть хотелось постоянно. Просить у мамы совесть не позволяла: я ей писал в письмах, что всё хорошо. Думал я, думал, и вот что надумал. Попрошу-ка я у брата Олега: всё-таки он использовал мою стипендию на погашение карточных долгов, вот теперь пусть хотя бы немного возвратит. И… написал! Через пару недель получаю долгожданную весточку. В нетерпении открываю. Вываливается 3 рубля бумажкой и… разгромное письмо примерно такого содержания:

– Тебя Армия кормит, поэтому дополнительного содержания даже у родственников тебе просить стыдно!

И мне стало сначала отвратительно, а потом и стыдно, но совсем не за моё прошение…

Принятие решения

Так, с приключениями, прошла зима, которая в Саратове очень холодная: морозы под и за 40 градусов были нередкими. Весна грянула вдруг: с бурной капелью, с песнями скворцов, с кряканьем утиных и гоготом гусиных стай…

Из газет, которые я регулярно читал, а также из политинформаций, проводимых со «стройбатовцами» замполитом батальона, было хорошо известно о жизни нашей страны и других стран, как дружественных, так и откровенных врагов. Так, в январе мы узнали о спуске на воду противолодочного крейсера (вертолётоносца) проекта 1123 «Москва»; в конце февраля – о первом полёте тяжёлого турбовинтового транспортного самолёта Ан-22 «Антей»; в марте – о первом в истории человечества выходе в открытый космос космонавта СССР Алексея Леонова… Продолжалась война во Вьетнаме, где героические вьетнамцы вместе с нашими зенитчиками и лётчиками сражались с американцами… В общем, жизнь за забором нашего батальона кипела!

И постепенно всё моё существо заполнила одна мысль: что же я здесь делаю, почему теряю драгоценное время без пользы для своего будущего, неужели придётся ещё почти полтора года копать ямы, создавать идеологически выдержанные стенгазеты и накалывать русалок? Почему я не пошёл во ВВМУ? Там бы я служил и учился, стал бы офицером, как отец, как брат, как многие мои родственники и друзья…

Вспомнился друг детства Вадик Кайстря, который учился уже на втором курсе ВВМИУ имени В.И. Ленина в городе Пушкине, под Ленинградом. Потом вспомнил «однодворника» и «одношкольника» Мишку Гернера, заканчивающего первый курс ВВМУРЭ, куда он поступил сразу после школы… В октябре прошлого, 1964 года, когда Мишка зашёл ко мне домой в первое своё увольнение, он очень красочно расписывал свою учёбу во ВВМУРЭ на 3-м факультете, свою специальность «вычислителя», возможную офицерскую службу после училища на КП в Главном Штабе ВМФ или в каком-нибудь Военно-морском НИИ… А чем плоха служба на надводных кораблях или подводных лодках?! Защита Родины в морях и океанах – что может быть достойнее в жизни?

И тут Судьба мне подбросила интересную мысль: ведь можно попробовать подать рапорт по команде о желании поступать в Высшее военное учебное заведение, чтобы навсегда связать свою жизнь с военной службой! Эта мысль мгновенно превратилась в твёрдое Решение! Только одно меня тревожило: мой рапорт могут завернуть, так как я не прослужил ещё полного года срочной службы…

И всё-таки я подал рапорт, много раз переписывая и отрабатывая текст. У меня снова получился рассказ о своей жизни, где были упомянуты многочисленные флотские офицеры – мои родственники. Подал, стал ждать… Через месяц меня вызвал командир роты и объявил, что мне разрешена попытка поступления во ВВМУРЭ, и что в установленное время меня вызовут и вручат соответствующие сопроводительные документы, и что мне надо в течение трёх дней привести себя и форму в порядок. А форму мне выдадут новую.

Я был счастлив абсолютно, словно полный идиот!

Отъезд из «стройбатовского» батальона оказался не совсем гладким. Во-первых, «старики» отобрали у меня новые сапоги, заменив их старыми кирзовыми с дыркой на носке левого сапога, а во-вторых, командир роты приказал немедленно расшить зашитые мною брюки-галифе. И форму новую мне не выдали. Однако вся эта чепуха не могла и на чуточку ослабить моей бесконечной радости!

…

Но вот и знакомая парадная. Взбегаю на третий этаж. Звоню в квартиру. Сердце учащённо бьётся. Открывает дверь мама, за ней выглядывает бабуля. Обе, улыбаясь, плачут. Только женщины могут проделывать это одновременно…

Глава третья. Постепенное слияние с «Системой»

Флот на помощь колхозникам

В один из дней сентября 1965 года весь первый курс ВВМУРЭ – человек 500 – направили на сбор овощей в колхозы Ленинградской области, в помощь не справляющимся со своими обязанностями колхозникам. Нашей роте досталась маленькая деревенька в Гатчинском районе, со смешным названием Фьюнатово. Дружище Мишка Титов выразил своё отношение к этому событию загадочным возгласом:

– Вот и прекрасно: едем на латифундию!

Увидев на моём лице вопрос, Миша объяснил, что латифундией «питоны» называли свой лагерь на Нахимовском озере, где ребята не только проходили шлюпочную практику, но и работали по хозяйству.

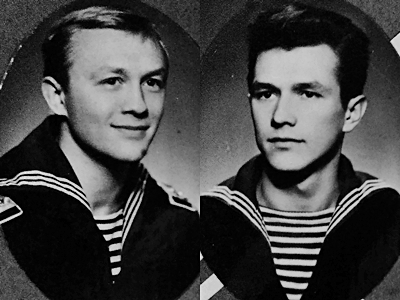

Деревня Фьюнатово. На уборке свёклы Юрий Быстриков и Игорь Филиппов

Во «Фьюнатовской латифундии» нас разместили в небольшом деревянном деревенском клубе, где на палубу были брошены голые матрасы для спокойных снов, и от стены до стены простирался длинный стол для принятия пищи, сбитый из кривоватых досок. Готовить надо было самим. Хорошо, что в наших рядах находился бывший матрос Зуев, который добровольно стал коком. Каждый день колхозники привозили нам большой бидон молока, овощи, хлеб, регулярно свежее мясо. Консервы, крупы и макароны у нас были взяты с собой, из училища. От голода не страдали.

Руководил всем этим «картофельным первокурсом» полковник морской пехоты, которого мы прозывали «чёрным полковником». Однако он редко навещал нас, поэтому нами управляли старшины классов.

После подъёма и завтрака мы выходили подобием строя в поля, или, если далеко, нас везли туда на грузовиках. Мы геройски рубили головы капустным кочанам, тянули из земли свёклу, морковку, но больше всего работы было по сбору картофеля. Картофельные поля были бесконечны… По этим полям – там, где земля не очень мокрая – не спеша – «чух-чух-чух» – катила картофелеуборочная машина, выкапывающая из земли всего лишь 20 % картошки. Всю остальную добирали мы. Поутру в поля приезжал грузовик, из кузова которого через равномерные расстояния сбрасывались деревянные ящики. Эти ящики надо было наполнять картошкой. Работали попарно. Наша пара – Мишка и я. На день выдавалось задание: собрать определённое количество полных ящиков.

Каждый день шёл дождь. Или проливной, или зарядами. Чавкать в грязи, а потом очищать «говнодавы» от глинистой земли было противно. И мы с Мишкой задумывались, как сделать дневное задание побыстрее, допустим, к обеду. А после обеда только изображать трудолюбов. Тут Мишка, совершенно случайно перепутав картофелину с плотным комом земли, бросил в ящик ком. Я машинально его из ящика выбросил, но… тут мы оба посмотрели друг на друга и улыбнулись от приятной, одновременно посетившей нас мысли.

И начали вместо картофеля быстро сыпать на дно ящиков комья земли, а потом покрывать их картошкой. И так мы этим «творчеством» увлеклись, что ящики наполнялись в несколько раз быстрее, а слой верхнего картофеля при этом становился всё тоньше и тоньше. Сначала мы выполнили план на час быстрее обычного, на следующий день – на два, а когда дневной план стал выполняться всего за один час, наш старший – Володя Адажук – очень заинтересовался нашими «успехами». Тут – как будто специально – появились обиженные колхозники, принимающие картофель на складе, и Володя сразу всё понял. Нам с Мишкой влетело по первое число, нас объявили «сачками», и три дня мы мыли грязную посуду. Но хуже всего то, что нам пришлось перебирать на складе свозимую туда картошку, отделяя её от земли, а потом – как дополнительное наказание – нас перевели на сбор капусты, на поля, где длинные ряды огромных бело-зелёных кочанов уходили за горизонт…

Норма по капусте была серьёзная, почти невыполнимая, никаких новых «методик по улучшению труда» нам создать не удалось, поэтому мы просто вкалывали «как следует», а не «абы как»… К вечеру уставали изрядно. Однажды вечером нас навестил почти забытый нами «чёрный полковник», чтобы убедиться, что у нас всё хорошо, всё по плану. Войдя в клуб, он увидел Мишу Московенко, стоя прислонившегося к косяку двери и задремавшего от усталости. Полковник спросил разлепившего веки Михаила, о чём же тот задумался, по кому заскучал. Мишин ответ прозвучал чётко:

– Скорее бы утро, да снова на работу, тащ плквник!

Именно с того самого момента эта крылатая фраза сопровождала нас в течение всей службы, и оставалась актуальной как в запасе, так и в отставке.

Как-то поутру между кочанов мы подняли огромного зайца-русака, обжиравшегося колхозной капустой. Русачина, с испугу высоко подпрыгнув, обделался, и помчался, высоко подкидывая задние лапы… прямо на нас! Мы, побросав сельхозинвентарь, начали весело его ловить, орать, свистеть, скользя и падая на земле, усыпанной капустными листьями! Самое смешное и удивительное, что нам удалось-таки изловить его! Каждый курсант, вымазанный землёй до невозможности, нежно удерживая зайца на руках, улыбаясь, погладил шёрстку притихшего зверька. А и не зверёк он был вовсе, а тяжеленный зверюга! Килограммов десять, не меньше. Но не подумайте о нас чего плохого: даже мыслей ни у кого не возникло, чтобы съесть его с кашей – бережно перенесли к краю капустного поля и отпустили восвояси. Обессиленный зайчишка, полежав чуток, неспешно поплёлся домой… Несмотря на противный затяжной осенний дождь, весь день настроение у нас было приподнятым и радостным.

Чёрный кот и… бутылка

– Жил да был чёрный кот за углом…

Эти слова потом долгие годы сопровождали меня и на службе, и дома, и везде. А дело в том, что только эта, модная в то время песня, и была на единственной пластинке, которая без конца заводилась на стареньком клубном проигрывателе, пока мы завтракали, обедали, ужинали или отдыхали.

– И кота ненавидел весь дом…

Ненавидели и мы, но больше заводить было нечего.

Мичмана Адажук Владимир и Головин Андрей

Незаметно подошёл первый выходной день – воскресенье. Можно было помыться, постираться, поиграть в футбол, шахматишки и картишки, просто всласть выспаться. Некоторые, у кого деньги водились, посетили деревенский магазин, накупили конфет, пряников, лимонада, а кто и погорячее. У нас с Мишкой с деньгами всегда было туговато, поэтому мы ограничились тройной порцией молока, которое нам привезли после утренней дойки довольные нашей работой колхозники, в количестве аж двух бидонов вместо одного обычного.

Наступил вечер, потихоньку стемнело… Всем взводом собрались в клубе. До отбоя было ещё далеко, и неожиданно мы решили… танцевать! Разгорячённые напитками и тройной порцией молока, самозабвенно отплясывали, кто во что горазд. «Чёрный кот» по сути дела – настоящий твист, вот мы его и откалывали. Особенно выделялись в этом умении москвичи и ленинградцы; ребята из других городов в основном смотрели, делая неуклюжие попытки влиться в танец. Вся эта вакханалия продолжалась часа полтора. Наконец разгорячённые плясуны устали, и молодецкие пляски затихли.

Высыпали на воздух. Утирая потные лбы и шеи, курильщики закурили. И тут москвич Андрюха Головин достал из кармана… бутылку «Столичной». Профессионально вскрыл её и дружески предложил всем желающим по глотку из горла. Желающих не нашлось. Тогда Андрюха, желая покрасоваться, ляпнул, что может всю бутылку выпить одним глотком! Никто не поверил: даже просто глотать крепкую жидкость из горла, не закусывая, и то противно, а тут – за один глоток… Кто-то из ребят даже поспорил с москвичом.

Андрюха, круговыми движениями раскрутив водку в бутылке, открыл рот и… просто вылил (!!!) содержимое в горло. Мы внимательно следили за кадыком Андрюхи, будет ли кадык прыгать при глотании. Жидкость весёлым ручейком забулькала по московскому жестяному горлу куда-то глубоко вниз, внутрь организма. Кадык не прыгал: Андрюха не глотал!

Залив бутылку, Андрюха, внешне совершенно не изменившись, стоял и преспокойно упивался своей победой. Ну и крепкий желудок оказался у москвича! Раззявив от удивления рты, на несколько мгновений мы застыли столбами, а потом – дураки! – начали бурно восхвалять Андрюху, будто он совершил потрясающий подвиг.

Поход в соседнюю деревню

По-осеннему быстро стемнело. И тут улыбающийся Андрюха завлекающе напомнил, что в соседней деревне Жабино – кстати, более населённой молодёжью – тоже есть клуб, и в нём – после воскресного киносеанса – именно сейчас тоже происходят танцы. Но не мужские, как у нас, а самые настоящие, с девушками! Колхозные девушки… голубоглазые, румяные, в меру стройные… мечта поэта!

До деревни Жабино всего шесть километров – разве могло это расстояние удержать молодых парней, разгорячённых плясками, вином и молоком?! И мы начали свой легендарный поход, а вернее – курсантский исход из Фьюнатово.

Мичмана Волгин Юрий и Чесноков Георгий

Большинство двинуло пешком. Но нашлось несколько молодцов, которые, для облегчения своего передвижения, срочно овладели подручным колхозным транспортом.

Кто-то из нашей четвёрки заметил во дворе клуба телегу с пустыми бидонами из-под молока. Неподалёку на лужайке паслась лошадь, нежно хрумкая жестковатой осенней травой. Как единственный в группе специалист с кое-какими навыками крестьянской жизни, я успешно впряг лошадь в телегу. И уже через 20 минут наша четвёрка покатила на телеге, удобно развалившись на сене, следом за ушедшими ранее ребятами. Сидя на передке, я лихо размахивал концами вожжей, временами по-крестьянски крича на лошадь: