Мы – люди флотские. Жизнь и приключения курсантов ВВМУРЭ. 3 факультет, выпуск 1970

На Новый 1952 год отец подарил мне книгу замечательного писателя Игоря Евгеньевича Всеволожского «Уходим завтра в море», изданную в 1948 году. В ней увлекательно рассказывалось о приключениях двух друзей-нахимовцев: Никиты Рындина и Фрола Живцова. А в 1955 году за отличное окончание 2-го класса меня наградили книгой «В морях твои дороги», того же автора. Книга была с дарственной надписью от директора школы. Каково же было моё удивление, когда содержание этих двух книг полностью совпало! Отец объяснил, что это называется переизданием с другим названием, и что так решил автор. Я с удовольствием прочитал и подаренную директором книгу. Обе книги долгое время стояли на моей книжной полке рядышком, тесно прижавшись бортами. Конечно же, после этих книг и такой увлекательной жизни в училище, я много лет мечтал о Нахимовском училище и о флотской службе.

Однако было и ещё одно увлечение, которое осталось со мной на всю жизнь. Это любовь к Природе и всему, с ней связанному, а особенно – изучению птиц, иначе – орнитологии. Приучил меня ко всему этому отец, страстный охотник и рыбак. Особенно – правильному отношению к лесу, вообще ко всему лесному. Я был совсем маленький, когда отец впервые привёл меня в лес. Это случилось у него на Родине, в Тверской области. Уже тогда, пребывая в очень малом возрасте, я ощутил – и до сих пор помню то, что в тот момент почувствовал – Волнение Души! Это Волнение не покинуло меня и сейчас, в преклонные годы. Лес воспринимаю как Храм, как некое Место, в котором людям следует жить по его правилам. Подобное Волнение Души возникает во мне ещё и при виде моря, особенно штормового.

Позже, в старших классах школы, я так и не смог сделать выбор между этими моими увлечениями. Окончательный выбор сделала за меня Судьба.

Бабулина коммуналка

Постепенно я приближался к дому. Наша семья – семья военно-морского офицера – до 1960-го года своего жилья не имела, часто переезжая с места на место: из Ленинграда на Дальний Восток, потом в Севастополь, в Одессу, где я родился, затем – в Баку, в Калининград, в Румынскую Констанцу, в Ленинград… Из-за переездов я учился в шести школах, иными словами – осваивался в шести коллективах. Когда нам с братом Олегом нельзя было сопровождать родителей, нас «подкидывали» в Ленинград, бабушке Марии Ивановне, в её коммуналку на шестом этаже старинного семиэтажного дома на углу Седьмой Красноармейской улицы и Измайловского проспекта.

Семья Филипповых. Баку. 1947 год

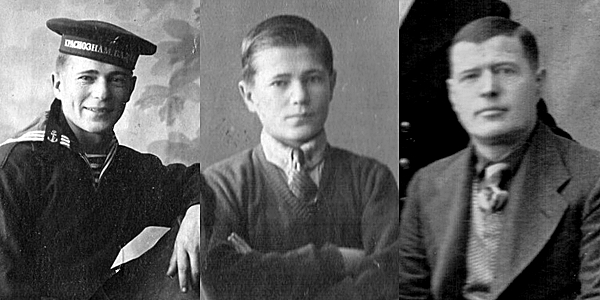

В этой коммуналке на шестнадцать (!) семей, с конца XIX века жила семья моего деда Алексея Васильевича Иванова (погиб во время блокады Ленинграда в 1943 году) и моей бабули Мани – Марии Ивановны Ивановой (Колесовой). Здесь родились их дети: моя мама Нина Алексеевна, дядя Пётр Алексеевич (был снайпером во время войны с финнами, а в Великую Отечественную воевал на Ленинградском фронте в ПВО), дядя Николай Алексеевич (краснофлотец-балтиец, младший командир, пропал без вести на острове Эзель в 1941 году), дядя Анатолий (в 15 лет погиб во время блокады Ленинграда). Я хорошо помнил – из своего раннего детства – бесконечно длинный коридор бабулиной коммуналки, ведущий к огромной кухне с четырьмя газовыми плитами (по одной конфорке на семью) и двумя раковинами для мытья рук и лица, ванную комнату с графиком помывки каждой семьи, гальюн на три «очка». В кухне на маленьких столиках стояли вонючие керосинки, поскольку газовых конфорок не хватало. На тёплых стенах кухни шевелились полчища тараканов. В четыре года добраться до гальюна или до кухни было настоящим приключением.

Чудесная советская 266-я школа

Позже – в конце 50-х годов прошлого века – я снова жил пару лет у бабули, обучаясь в шестом и полгода в седьмом классе школы № 266 на углу улицы Егорова и набережной Обводного канала. В это время отец служил в Румынской Народной Республике, в должности старшего советника главнокомандующего флотом Румынии. Мама была с отцом. И я тоже жил с родителями в приморском городе Констанце, два года, учась в четвёртом и пятом классах советской школы, пока Никита Сергеевич Хрущёв не вывел из побеждённой (тогда было принято говорить освобождённой) Румынии нашу Армию. В Румынии были советские и румынские друзья-товарищи, спокойное и штормовое Чёрное море, птицы, дельфины, пещеры, рыбалки и охоты с отцом, иными словами – множество приключений, некоторые – весьма опасные.

Ленинградская школа № 266 была обычной советской школой с прекрасными учителями и удивительными кружками-секциями, где любой ученик мог найти занятие по душе. Кроме школьных кружков, можно было записаться в любую спортивную, либо ещё какую-нибудь районную или городскую секцию. Даже в Ленинградский Дом Пионеров. И всё совершенно бесплатно. В школе действовал отличный стрелковый кружок, где занимались многие мальчишки из нашего класса, даже некоторые девчонки. Стреляли в тире, в подвале школы. Сначала из пневматичек, а потом – освоив правила безопасности и получив навыки стрельбы – из мелкашек. Проводились соревнования на первенство школы, района, города.

Мы с товарищем-одноклассником Сергеем Колодяжным с удовольствием трудились в районном Доме Пионеров, в кружке «Юный жестянщик». Современным ребятам не понять нашего стремления сделать какую-либо полезную вещь своими руками, мы же с Серёгой радовались каждому кривоватому ковшику или кружке, рождающейся в наших руках. Шедеврами стали бидоны для молока, сделанные «высококачественно», как оценил мастер-жестянщик нашу работу. Бидон, который я отнёс в подарок бабуле, долгое время использовался по назначению, а самое главное – не протекал ни при каких обстоятельствах!

Мы – опять же с Серёгой – сначала записались в спортивную секцию классической гребли в гребном клубе, но, походив с месяц, «переписались» в яхт-клуб. Всю зиму с увлечением помогали готовить парусные яхты к спуску весной на воду, но дальнейшему развитию событий мне помешал очередной переезд в новую квартиру в Автово, и с клубом пришлось расстаться, а Серёга продолжил, ходил в плаванье на паруснике «Товарищ», «дослужился» до звания «яхтенного рулевого».

Кроме Серёги Колодяжного, я помню ещё несколько парней-одноклассников по школе № 266: высокого, рыжеватого и веснушчатого Валерку Панкова, с которым вместе стреляли в тире, толстого Певзнера (имя забылось), всё время что-то жевавшего, и Олега Тетелева, снабжавшего всех желающих пластинками на рентгеновских плёнках, как тогда говорили – «на костях». Олег представлял собой прообраз будущего «предпринимателя», так как снабжал он пластинками отнюдь не бесплатно. Именно тогда я впервые услышал знаменитый «Rock Around the Clock» в исполнении Билла Хейли и его группы «The Comets», многие другие музыкальные «штучки» иностранных «лабухов». Олег прекрасно танцевал рок-н-ролл и твист, чему мы – прочие ребята – немного завидовали, и, конечно же, тайно осваивали эти живописные танцы. Не избежал этого и я.

Как и почти все ребята того времени, я увлекался коллекционированием монет и марок. Особенно увеличились мои коллекции в Румынии, где, играя с румынскими парнями «в пристеночку» и другие занимательные игры, я одновременно пополнял свою «казну» румынскими, болгарскими, турецкими, арабскими, греческими, персидскими и множеством монет прочих государств разных лет. Зная моё увлечение марками, отец и мать, посылая нам с бабулей письма из Румынии, каждый раз наклеивали на конверт одну-две новых румынских марки.

Рассказы о блокаде

Вечерами, после посещения очередного кружка, я быстро-быстро делал уроки, а потом мы подолгу беседовали с бабулей. Обычно эти неспешные разговоры происходили за вечерним чаепитием и продолжались допоздна. Меня интересовали пережитые бабулей события недавней войны, чрезвычайно трагические для неё: ведь она потеряла за три года мужа и двух сыновей…

Мои ближайшие родственники-ленинградцы, погибшие в Великую Отечественную Войну: дядя Николай Алексеевич, дядя Анатолий Алексеевич, дед Алексей Васильевич

Её дореволюционные и блокадные воспоминания достойны отдельной книги. Особенно часто я просил бабулю рассказать о моём дяде Толе, Толике – как называла младшего сына бабуля. Она показывала мне из окна голубятню на крыше противоположного дома: когда-то в этом месте располагалась голубятня Толика. В то время голубей гоняли многие, как подростки, так и зрелые мужики. Зрелых было больше. Голуби продавались на рынках, на которых были выделены особые зоны для голубятников. Голубятни строились не только на крышах, но и просто на пустырях. Лишь бы было подходящее место. В войну Толик, как и большинство ленинградских ребят, дежурил на крыше и тушил зажигалки. Однажды бомба попала в его голубятню и зажгла её. С риском загореться Толику удалось освободить птиц. Но у некоторых голубей, вылетевших на волю, горели перья. Эти птицы рушились вниз, во двор, пылающими факелами… Когда бабуля рассказывала эту историю, у меня перед глазами отчётливо возникала картина огненного налёта фашистов и героя подростка, выпускающего голубей на волю…

В другой вечер бабуля рассказала о пробившей крышу и седьмой этаж немецкой бомбе, не разоравшейся, и застрявшей в комнате соседей по фамилии Красильниковы. Я хорошо знал этих соседей, поэтому назавтра напросился к ним в гости, чтобы посмотреть, в каком месте торчала бомба. И совершенно зря, потому что после ремонта даже следочка никакого не осталось.

Как-то раз бабуля поведала печальную блокадную историю о траве, съеденной подчистую голодными людьми на склонах Обводного канала, и как она сама эту траву ела. Я рассказал эту историю одноклассникам, и мы всем классом на большой перемене побежали на Обводный канал посмотреть, где растёт эта трава. Однако прибежав, увидели, что в Обводном канале торчит крыша грузовика-полуторки, свалившейся с моста перед Варшавским вокзалом, и стали наблюдать, как мощный кран достаёт грузовик из грязной воды. А о траве забыли… Да… забыли тогда, а память взяла и напомнила мне об этом сейчас, в эту минуту моей жизни. И хорошо, что я тогда запомнил рассказ бабули, проникся её чувством, чтобы в будущем рассказать об этом своим детям, внукам, и другим людям.

И снова школа новая…

Вот и наш дом. Сразу вспомнилось, как мы получили эту двухкомнатную квартиру по адресу улица Васи Алексеева, дом 30, квартира 29. В 1960 году отец служил начальником факультета иностранных офицеров-слушателей в Военно-Морской Академии. Ему выделили квартиру в микрорайоне Кировского района, называемом по-простому «морским», так как квартиры в этих новых домах выделялись в основном семьям военно-морских офицеров, в то время ещё служившим и, как правило, прошедшим войну. По утрам можно было видеть обилие морских фуражек с белыми чехлами летом и чёрными – зимой. Через какое-то время подросшие сыновья и внуки этих офицеров, поступив в Высшие Военно-морские училища, продолжили семейные традиции, и снова микрорайон между улиц Васи Алексеева, Зайцева и Автовской «оделся» в форму военных моряков.

Поэтому большинство моих дворовых приятелей были сыновьями или внуками военно-морских офицеров. Первым, с кем я познакомился после переезда весной 1960-го года, был Толька Смирнов из соседнего дома 46 по Автовской улице. Из школы № 266 меня перевели в школу № 17 (теперь № 480), по адресу улица Строителей, дом 7 (теперь улица Маринеско), расположенную во дворе за станцией метро «Автово». Это было 4-этажное кирпичное здание с 4-мя белыми колоннами при входе, построенное ещё в 1937 году. И надо же было так случиться, что я попал именно в тот 7-й класс, где Толька верховодил. Среди ребят в этом классе учились Валерка Шелевахо и Юрка Кривошеев, с которыми мне предстояло встретиться через несколько лет во ВВМУРЭ. А ещё Лёнька Шлионский, из соседней парадной нашего дома.

Слегка «влип»

Для начала Толька показал мне кратчайший путь к школе: дворами и закоулками, что было гораздо интереснее, чем шагать по улицам. Обычно по пути в школу Толька курил. В затяг. В то время и я пробовал курить, но не в затяг, лишь бы не отличаться от других парней.

Я не понимал прелести курения, более того, мне казалось, что и другие ребята тоже притворяются, через силу заглатывая дым в лёгкие. Заметив моё притворство, Толька принялся учить меня курить по-взрослому. Для начала уговорил «свистнуть» у отца пачку крепчайших румынских сигарет, объяснив, что мой отец не заметит, предпочитая «Беломор» фабрики Урицкого. После первых сильных затяжек у меня очень закружилась голова, около часа я лежал на скамейке – приходил в себя… А Толька сидел рядом и смеялся.

Потом он выпросил у меня трофейный кортик фашистского офицера ещё Кёнигсбергских времён, когда мы совсем малыми ребятами искали немецкие клады и оружие в развалинах разрушенного войной немецкого города. Выпросил на время и… не вернул вообще. Когда я спросил про кортик, Толька тут же ответил, что дал знакомому, а тот взял да и продал. Я сразу понял, что Толька врёт, но не мог ничего поделать с этой ситуацией: надо было признаваться отцу, а он ничего не знал о немецком оружии. Так я навсегда распрощался с кортиком из моего детства и, конечно же, перестал доверять Тольке.

Толька часто продавал ребятам в школе и во дворе какие-то вещи, в основном иностранного производства, снабжал всех желающих не бесплатной «жвачкой», приносил порнографические фотографии. Он занимался фарцовкой, не скрывая этого в среде ребят. Более того, он неоднократно предлагал заняться тем же и мне. Разобравшись в Толькиных интересах и его вероломстве, я каждый раз говорил «нет». После нескольких отказов Толька потерял ко мне интерес, чему я был очень рад. Закончил он плохо. После окончания 8-го класса его семья переехала в Ростов, где Толька связался с бандитами и – по слухам – получил срок, а позже – скончался от ножевого ранения.

Шахматной доской да по башке педиатру!

С Лёнькой Шлионским мы подружились на почве коллекционирования, чтения книг и любви к шахматам. Его отец, офицер-подводник, капитан 1 ранга Моисей Львович Шлионский, командовавший подводной лодкой на Черноморском Флоте в годы Великой Отечественной Войны, мечтал и из сына сделать подводника, но не срослось: в Прошедшем Будущем Лёнька, он же Леонид Моисеевич Шлионский, станет врачом-педиатром. Но это случится потом, а пока мы в запой читали Ильфа и Петрова, «Двенадцать стульев» и «Золотого телёнка». Конечно же, и другие книги. В то время все дети и подростки много читали, поэтому наши разговоры с Лёнькой были насыщены цитатами, к месту и не к месту. К примеру, желая меня слегка задеть, Лёнька часто повторял непонятную фразу:

– Когда ты был молодым, Моисей ещё не вылез из пелёнок!

В ответ я шпарил ему по-простому, из любимого фольклора североамериканских индейцев:

– Любопытно, на сколько оборотов завернётся твоя башка, прежде чем хрустнут позвонки!

А потом мы дружно и весело смеялись!

Играя в шахматы, выигрывал больше я, а Лёнька злился и в злобе «сливал» мне одну партию за другой. Как-то раз, проигрывая очередную партию, он смухлевал в манере Остапа Бендера, незаметно убрав мою фигуру из игры. Тогда я, схватив шахматную доску вместе со стоявшими на ней фигурами, трахнул Лёньку по башке. Не здоровались и не играли в шахматы около месяца… Потом помирились.

Лёнька коллекционировал монеты, но его коллекция была в зачаточном состоянии. Надо было видеть, какими глазами Лёнька смотрел на моё «богатство». И ведь дождался, хитрец, своего счастливого момента: когда я увлёкся романтикой геологии и захотел стать геологом-поисковиком, даже сделал геологический молоток и начал собирать всякие камни и минералы, обыскивая автовские дворы и закоулки, Лёня упросил меня выменять коллекцию монет на десяток камней, возникших у него из неизвестных источников. В конце концов, поддавшись на его хитрые уговоры, «махнулся»…

Интересная встреча

В то советское время для школьников – пионеров и комсомольцев – организовывались встречи с интересными людьми: заслуженными производственниками, инженерами, героями войны, актёрами театра и кино, с которых мы должны были брать пример. Сейчас-то вряд ли кто-то будет брать пример с актёров… Большинство этих встреч растворилось в моей памяти, но вот одна – в марте 1961 года – осталась на всю жизнь.

К нам в класс пришёл Александр Иванович Маринеско, в Великую Отечественную Войну командовавший на Балтике подводной лодкой «С-13», потопивший огромный фашистский транспорт «Вильгельм Густлофф», став после этого личным врагом Гитлера. Александр Иванович тогда жил поблизости от нашей школы, на улице Строителей (в 1990 году её переименуют в улицу Маринеско).

Александр Иванович показался нам очень скромным человеком. О войне говорил и мало, и нехотя. Этим он напомнил мне отца, вообще всех воевавших родственников, которые также не хотели ворошить тяжёлые воспоминания. Подробно и привычно рассказал только об атаке подводной лодки «С-13» под его командованием на «Густлофф» и на другой большой транспорт «Штойбен». Даже нам было понятно, что Александр Иванович эту историю привычно повторяет, может быть, в сотый раз.

Потом он заговорил о своём детстве и довоенной жизни. Оказалось, что родился он в Одессе, так же, как и я, только он в 1913 году, на 32 года раньше меня. Отец был румынским матросом, а мать – крестьянкой из-под Херсона. Окончив 6 классов в одесской школе, стал учеником матроса. Успешно окончил школу юнг, после которой ходил на судах Черноморского пароходства матросом 1-го класса. С 1930 по 1933 год учился в Одесском мореходном училище, по окончании которого ходил помощником капитана на пароходах «Красный флот» и «Ильич».

В этом месте своего рассказа Александр Иванович откровенно сообщил, удивив нас, что никогда не хотел быть военным, а мечтал служить в торговом флоте, повидать дальние страны. Однако жизнь его сложилась так, что в 1934 году по путёвке комсомола был направлен на специальные курсы комсостава РККФ (Рабоче – Крестьянского Красного Флота), после которых был штурманом на подводной лодке «Щуке» Щ-306 Балтийского Флота. А через несколько лет началась война…

Вот тут Александр Иванович снова замолчал, словно не хотел продолжения, а, скорее всего, наших каверзных вопросов. Конечно же, почти все мы, а особенно интересующиеся историей войны и нашего ВМФ СССР, знали о многих его дисциплинарных «выкрутасах» до войны, во время войны, и после войны. Знали, что он временами пьянствовал, играл в карты, был несколько раз разжалован, и т.п., а в мирное время даже провёл 3 года в заключении…

Встреча закончилась. Мы – парни – собрались кучкой и спорили: герой Маринеско или нет. Разошлись, так ничего и не решив. Прошло с тех пор много лет, и Время расставило всё по своим местам. Капитан 3 ранга Маринеско Александр Иванович, Герой Советского Союза (посмертно), кавалер ордена Ленина, двух орденов Красного Знамени, медалей: За боевые заслуги, За оборону Ленинграда, За Победу над Германией – так теперь звучит его имя, имя настоящего Героя нашей Родины, морской Державы.

В один день с Юрием Гагариным

Вдруг – в эту секунду – вспомнилась весна 1961 года, когда меня принимали в комсомол. Самым последним в классе: остальных одноклассников приняли раньше. Случилось это потому, что меня определили как близкого приятеля Тольки Смирнова, зимой взятого милицией на спекуляции «варёнкой» – варёными джинсами. О Тольке по поводу его вступления в комсомол вообще даже и мыслей ни у кого не было; я же попал в эту неприятность исключительно за компанию с ним. Когда выяснилась моя непричастность и, более того, полное презрение ко всяким спекуляциям и фарцовке, мне рекомендации дали и направили в Районный комитет ВЛКСМ, который располагался тогда в здании Администрации Кировского района на Кировской площади. Прибыл я в комитет точно в назначенное время, к 9.00. Одиноко сидевшая за столом в большой комнате девушка-комитетчица торжественно выдала мне комсомольский билет и, выйдя из-за стола, приколола к куртке комсомольский значок.

Радостно теребя значок, уже по-комсомольски бодро вышел я на площадь, где увидел толпы народа, что-то празднующего. Поток людей струился по проспекту Стачек, с двух сторон подходя к памятнику Сергею Мироновичу Кирову. Звучали радостные голоса, песни, громкие поздравления. Оказалось, что народ праздновал полёт Юрия Алексеевича Гагарина в космос! Было 12 апреля 1961 года.

393-я школа. Последний рубеж

После окончания 8-го класса почти всех учеников, решивших продолжить образование, перевели в новую школу № 393 (теперь лицей), в красивое здание на небольшом взгорке, по адресу улица Автовская, дом № 5. Некоторые ребята, в том числе и я, участвовали в постройке этой школы, выполняя простейшие подсобные работы.

Комсорг Андреева Галя, староста Абрамович Женька и классная руководительница Цибизова Маргарита Викторовна («Маргоша Шапокляк»)

Началась учёба в девятом классе. Поскольку все мы – учащиеся – прибыли из разных школ, на первом же классном собрании предстояло выбрать старосту и комсорга. Очень долго классный руководитель и по совместительству преподаватель математики, Маргарита Викторовна Цибизова, искала среди нас желающих. Никто не соглашался. Маргоша – именно так звучало её моментально возникшее прозвище – внешним видом и поведением напоминала мадам Шапокляк из мультика про Чебурашку и крокодила Гену. Применив все возможные уговоры, Маргоша психанула и ткнула перстом в первые две фамилии из классного журнала. Ими оказались Женька Абрамович и Галя Андреева. Класс незамедлительно и дружно проголосовал. Единогласно Женька стал старостой, а Галя – комсоргом.

Школьная драка как нечто неизбежное

Классы в новой школе были «перенаселены». В нашем девятом «А» – 40 учеников. А ещё были классы «Б, В, Г, Д и Ж»! Плюс десятые и одиннадцатые классы. На переменах происходило настоящее столпотворение. Но, поскольку в школах в те времена была строгая дисциплина, до хулиганств доходило редко, хотя драки между парнями случались. Я был миролюбив, но сдачи давал. Особенно и сразу мы невзлюбили друг друга со старостой Женькой Абрамовичем, крепким парнем одного со мной роста. Что ему не приглянулось в моём независимо-мечтательном поведении, не знаю, но задирался он при всяком удобном случае. Всё шло к неизбежной схватке.

Драка произошла в классе, во время перемены, когда девчонок и большинства парней не было. Нас окружало трое-четверо ребят, среди которых был Валерка Бутузов, культурист-второгодник, физически очень сильный. Он никогда ни с кем не дрался, так как был намного сильнее остальных, но любил посмотреть на драку и, если она заходила слишком далеко, разнимал. Наша схватка с Женькой закончилась быстро: на попытку противника заломить мне руку я увернулся и ответил парой быстрых ударов под дых и сразу в челюсть. Этой боксёрской серии под названием «тройка» ранее научил меня отец, ещё в Румынии. Женька согнулся, а потом отлетел к доске, сильно ударившись затылком, но не упал, только растерянно озирался по сторонам. Валерка шутливо присудил мне победу. С того момента меня больше никто не задирал, а Валерка при встрече всегда дружески улыбался и подмигивал, намекая на ту самую драку.

Науки и учителя

Мы потихоньку взрослели, это начинало сказываться на нашем внешнем виде. Особенно у девчонок, которые выглядели старше парней. Да и не девчонки это уже были, а симпатичные девушки, прекрасно «округлённые» в некоторых местах.

Где-то на экскурсии: Авинкина Галя, Филиппов Игорь, Зайцева Галя

Начались всякие предпочтения, попытки своеобразных ухаживаний… Мне эти «шуры-муры» были абсолютно «по барабану»: почти на всех уроках я, держа очередную книгу на коленях, читал. Запоем. Поэтому, вместо изучения умных формул и выдающихся событий истории, перед моим романтически затуманенным взором возникало то штормовое море, швыряющее по свирепым волнам парусник с упрямыми искателями приключений, то космические корабли, исследующие туманность Андромеды, то геологи-разведчики, то экстремалы-охотники и рыбаки… а иногда на моих коленях возлегал толстый том Альфреда Брема или орнитологический справочник по птицам Ленинградской области.

Напрягалось моё внимание только на уроках географии, литературы, физики и физкультуры.

Физкультура

Физра – как мы тогда кратко называли физкультуру, для всех парней нашего класса была одним из любимых предметов, в чём огромная заслуга преподавателя Козлова Германа Ивановича.